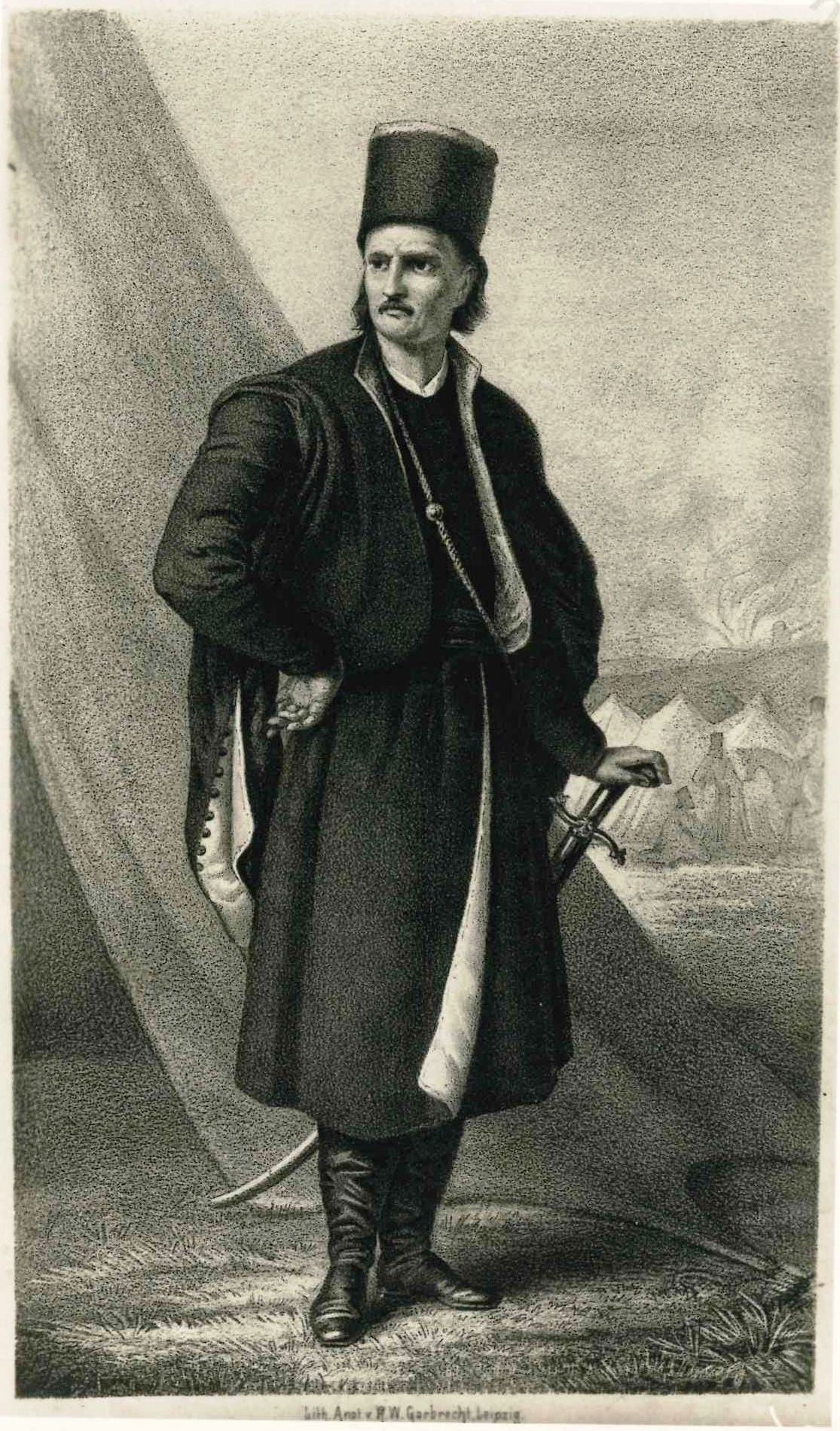

Владимиреску, Тудор

Тудор Владимиреску (рум. Tudor Vladimirescu, Tudor din Vladimiri /Тудор из Владимири/, Domnul Tudor /воевода Тудор/ ; 1780, Владимири (ныне: жудец Горж, Румыния) — 8 июня 1821, Тырговиште) — выходец из крестьян, вёл довольно успешную торговлю и даже занял одну из низших административных должностей — управлял небольшим округом[1]; в ходе русско-турецкой войны 1806−12 годов — командир корпуса добровольцев-пандуров, поручик российской армии; позднее — руководитель Валашского восстания 1821 года.

Тудор Владимиреску (рум. Tudor Vladimirescu, Tudor din Vladimiri /Тудор из Владимири/, Domnul Tudor /воевода Тудор/ ; 1780, Владимири (ныне: жудец Горж, Румыния) — 8 июня 1821, Тырговиште) — выходец из крестьян, вёл довольно успешную торговлю и даже занял одну из низших административных должностей — управлял небольшим округом[1]; в ходе русско-турецкой войны 1806−12 годов — командир корпуса добровольцев-пандуров, поручик российской армии; позднее — руководитель Валашского восстания 1821 года.

Содержание

Происхождение и образование

Родился в селе Владимири уезда Горж, в семье мошненов. Родители Константин и Иоанна. В семье было трое детей — ещё был брат Папа и сестра Константина.

Читать и писать Тудора научил священник Пырву Чухой. Позднее Тудор продолжил учёбу в Крайове при поддержке чиновника (боярина) Ионицэ (Ивана) Глоговяну. (Есть сведения, что Тудор рос в доме Глоговяну, вместе с его сыном и готовился Глоговяну в качестве будущего торгового агента и управляющего имением). Таким образом, Владимиреску получил хорошее образование и занимался впоследствии коммерцией. Был агентом по продаже недвижимости в области бизнеса и торговли, в частности, экспорта скота.

В 1806 он был назначен на одну из низших административных должностей[1] — был ватафом или управителем горной местности Клошаны, должность, которую он будет занимать до 1820.

Во время русско-турецкой войны 1806−1812

Во время русско-турецкой войны 1806−12 в войсках господаря Константина Ипсиланти, входивших в состав русской армии, действовал корпус румынских добровольцев-пандуров. В ходе боевых действий Владимиреску довольно скоро выдвинулся из числа пандуров. Он показал себя смелым воином, был награждён за воинские заслуги русским орденом св. Владимира[2] третьей степени с мечами.

Некоторые авторы связывают с фактом данного награждения саму фамилию Владимиреску[3], однако это утверждение вызывает серьёзные сомнения, поскольку в румынском селе Владимири, где родился Тудор, вполне могла быть такая фамилия. Одно из румынских именований Владимиреску прямо на это указывает: Tudor din Vladimiri буквально означает «Тудор из Владимири».

Владимиреску был также пожалован чин поручика и поручено командование указанным корпусом пандуров.[2]

После войны

Когда война кончилась, пандуры-добровольцы подверглись преследованиям со стороны турок. Однако, Владимиреску добился неприкосновенности в Валахии и Османской империи.

14 июня−26 декабря 1814 он совершил поездку в Вену по вопросам ликвидации наследства жены Николае Глоговяну (сына Ионицэ Глоговяну), который умер в Вене, а также, чтобы вывезти молодую женщину с территории страны. В это время, с сентября 1814, там проходил Венский мирный конгресс (1814−1815), направленный на восстановление феодально-абсолютистских монархий, разрушенных французской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами, и определение новых границ государств Европы.

Следя за ходом конгресса, Владимиреску познакомился в Вене с идеями французской революции, а также там произошла его первая встреча с представителями только что созданного тайного общества греков-патриотов Филики Этерия (гетеристами), главной целью которых было создание независимого греческого государства. Для этого гетеристы намеревались подготовить греческую революцию, направленную против Османской империи, и с самого начала пытались превратить антиосманскую революцию в восстание всех балканских христиан.

По поручению Филики Этерия Олимпиосу Георгакису, который также, как Владимиреску, служил в русской армии и знал его лично, удалось склонить его на свою сторону[4]. Владимиреску был посвящён в общество и принял предложение возглавить восстание.

Валашское восстание 1821

Владимиреску также рассматривал восстание гетеристов, как общее восстание всех угнетенных балканских народностей, а не одних греков, в которое должно было включиться и восстание валашского народа. Но при этом он стремился направить восстание не только против турок, но и против других притеснителей, в частности, против греческих фанариотов.

В 1821 году Владимиреску подготовил и возглавил Валашское восстание в Дунайских княжествах, в ходе которого захватил Бухарест и даже стал на несколько месяцев, с марта по май 1821 года, правителем Валахии.

Однако, в результате расхождения взглядов на восстание и определенных разногласий в ходе восстания с греческими союзниками-гетеристами, возглавляемыми Александром Ипсиланти, Владимиреску был обвинен в сотрудничестве с турками и предательстве, захвачен, доставлен в штаб гетерии в лагере Ипсиланти в Тырговиште и подвергнут суду трибунала[5][6].

Трибунал гетеристов в Тырговишти приговорил Владимиреску к смерти, но Каравиас и адъютант Ипсиланти поляк Гарновский исполнили приговор таким образом, что это стало злодейским убийством[7][8]. И хотя факт готовившегося удара Владимиреску против гетеристов (и фанариотов) не оспаривался и их противниками[9], поспешный суд и убийство Владимиреску практически лишили гетеристов поддержки местного населения в ходе военных действий на чужой территории.

Увековечение памяти о Тудоре Владимиреску

|

Предательское убийство вождя национально-крестьянского восстания против угнетателей Валахии оставило глубокий след в памяти народа. Осиротевшие пандуры тотчас после смерти Тудора Владимиреску составили песню, которая в аллегорических выражениях говорила о трагической судьбе их героя. Песня эта, подхваченная народом, пользовалась необыкновенной популярностью не только в Валахии, но и в Молдавии, откуда она в несколько измененном виде перешла в Бессарабию. Там, зазвучав на улицах Кишинева и в домах бояр в исполнении хоров цыганских оркестров, она сразу же привлекла к себе внимание Пушкина. Свидетельство об этом сохранилось в бессарабских воспоминаниях И. П. Липранди. Пополняя сведения П. И. Бартенева о народных песнях, занимавших Пушкина в Кишиневе, Липранди писал: «...мне удивительно, что я не встретил в помянутом исчислении двух современных исторических, народом сложенных песен, которые, как мне близко известно, в особенности занимали Александра Сергеевича. Первая, из Валахии, достигла Кишинева в августе 1821 года; вторая — в конце того же года». |

|

— Двойченко-Маркова Е. М. Пушкин и румынская народная песня о Тудоре Владимиреску[2]

</blockquote>Эта песня была записана А. С. Пушкиным в Кишинёве.

- В 1943 году именем Тудора Владимиреску была названа дивизия, сформированная в СССР из бывших румынских военнопленных, изъявивших желание воевать с Германией и режимом Антонеску. После Второй Мировой Войны эта дивизия составила костяк новых вооружённых сил коммунистического режима в Румынии.

- В 1956 году румынский композитор Георге Думитреску написал ораторию «Тудор Владимиреску».

- С 1966 года в Социалистической Республике Румынии (СРР) учреждён орден Тудора Владимиреску, пяти степеней, который вручался за выдающийся вклад в установление и защиту общественного и государственного строя.

- В том же 1966 году национальный банк СРР выпустил банкноты с портретом Тудора Владимиреску.

- 28 февраля 1986 8-му инженерному батальону Национальной народной армии ГДР в присутствии румынского посла и военного атташе было присвоено имя румынского национального героя Тудора Владимиреску.

Напишите отзыв о статье "Владимиреску, Тудор"

Ссылки

- ↑ 1 2 [www.historichka.ru/materials/ado/11_2.html Новая история стран Европы и Америки : Первый период : (Учебник для вузов по специальности «История» / Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И. Гольман и др.); Под ред. А. В. Адо. — М.: Высшая школа, 1986. — 622 с. : ил.; С. 284−287. — Гл. 11. Страны Европы и Америки в 1815—1847 годах. § 2.Буржуазные революции и национально-освободительные движения в 20-е годы XIX века в Европе §§.Народное восстание в Валахии 1821 года]

- ↑ 1 2 3 [feb-web.ru/feben/pushkin/serial/is3/is3-402-.htm Двойченко-Маркова Е. М. Пушкин и румынская народная песня о Тудоре Владимиреску // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — T. 3. — С. 402−417.]

- ↑ Δημήτριος Φωτιάδης. Η Επανάσταση του 21. — ΜΕΛΙΣΣΑ, 1971. — Т. А. — С. 374.

- ↑ История Румынии / Под редакцией М. Роллера. — М., 1950. — С. 251−252.

- ↑ Φιλήμων,έ.ά., 1859−1861, τ.Β.,σ.160.

- ↑ Φωτεινός,έ.ά,σ.104−105.

- ↑ Φωτεινός,έ.ά,σ.106.

- ↑ Φιλήμων,έ.ά., 1859−1861, τ.Β.,σ.167.

- ↑ F.G.L., Nouvelles observations sur la Valachie, suivies d"un Precis Historique des enevements qui se sont passesdanscette province en 1821,losde la revolte de Theodore et de l" invasion du princeIpsilanti, par un temoin oculaire, Paris Mai 1822, p.93.

Литература

- Ιωάννης Φιλήμων. Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως. — 1859−1861.

Отрывок, характеризующий Владимиреску, Тудор

– Я не могу сказать, я не знаю. Никто не виноват, – говорила Наташа, – я виновата. Но всё это больно ужасно. Ах, что он не едет!…Она с красными глазами вышла к обеду. Марья Дмитриевна, знавшая о том, как князь принял Ростовых, сделала вид, что она не замечает расстроенного лица Наташи и твердо и громко шутила за столом с графом и другими гостями.

В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет.

Наташе не хотелось ехать, но нельзя было отказаться от ласковости Марьи Дмитриевны, исключительно для нее предназначенной. Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца и поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша, ей еще более стало грустно; но грустно сладостно и любовно.

«Боже мой, ежели бы он был тут; тогда бы я не так как прежде, с какой то глупой робостью перед чем то, а по новому, просто, обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными, любопытными глазами, которыми он так часто смотрел на меня и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его – как я вижу эти глаза! думала Наташа. – И что мне за дело до его отца и сестры: я люблю его одного, его, его, с этим лицом и глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской… Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю», – и она отошла от зеркала, делая над собой усилия, чтоб не заплакать. – «И как может Соня так ровно, так спокойно любить Николиньку, и ждать так долго и терпеливо»! подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером в руках Соню.

«Нет, она совсем другая. Я не могу»!

Наташа чувствовала себя в эту минуту такой размягченной и разнеженной, что ей мало было любить и знать, что она любима: ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце. Пока она ехала в карете, сидя рядом с отцом, и задумчиво глядела на мелькавшие в мерзлом окне огни фонарей, она чувствовала себя еще влюбленнее и грустнее и забыла с кем и куда она едет. Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу карета Ростовых подъехала к театру. Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платья; вышел граф, поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами и продающими афиши, все трое пошли в коридор бенуара. Из за притворенных дверей уже слышались звуки музыки.

– Nathalie, vos cheveux, [Натали, твои волосы,] – прошептала Соня. Капельдинер учтиво и поспешно проскользнул перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна в дверь, блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам, и шумящий и блестящий мундирами партер. Дама, входившая в соседний бенуар, оглянула Наташу женским, завистливым взглядом. Занавесь еще не поднималась и играли увертюру. Наташа, оправляя платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противуположных лож. Давно не испытанное ею ощущение того, что сотни глаз смотрят на ее обнаженные руки и шею, вдруг и приятно и неприятно охватило ее, вызывая целый рой соответствующих этому ощущению воспоминаний, желаний и волнений.

Две замечательно хорошенькие девушки, Наташа и Соня, с графом Ильей Андреичем, которого давно не видно было в Москве, обратили на себя общее внимание. Кроме того все знали смутно про сговор Наташи с князем Андреем, знали, что с тех пор Ростовы жили в деревне, и с любопытством смотрели на невесту одного из лучших женихов России.

Наташа похорошела в деревне, как все ей говорили, а в этот вечер, благодаря своему взволнованному состоянию, была особенно хороша. Она поражала полнотой жизни и красоты, в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Ее черные глаза смотрели на толпу, никого не отыскивая, а тонкая, обнаженная выше локтя рука, облокоченная на бархатную рампу, очевидно бессознательно, в такт увертюры, сжималась и разжималась, комкая афишу.

– Посмотри, вот Аленина – говорила Соня, – с матерью кажется!

– Батюшки! Михаил Кирилыч то еще потолстел, – говорил старый граф.

– Смотрите! Анна Михайловна наша в токе какой!

– Карагины, Жюли и Борис с ними. Сейчас видно жениха с невестой. – Друбецкой сделал предложение!

– Как же, нынче узнал, – сказал Шиншин, входивший в ложу Ростовых.

Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидала, Жюли, которая с жемчугами на толстой красной шее (Наташа знала, обсыпанной пудрой) сидела с счастливым видом, рядом с матерью.

Позади их с улыбкой, наклоненная ухом ко рту Жюли, виднелась гладко причесанная, красивая голова Бориса. Он исподлобья смотрел на Ростовых и улыбаясь говорил что то своей невесте.

«Они говорят про нас, про меня с ним!» подумала Наташа. «И он верно успокоивает ревность ко мне своей невесты: напрасно беспокоятся! Ежели бы они знали, как мне ни до кого из них нет дела».

Сзади сидела в зеленой токе, с преданным воле Божией и счастливым, праздничным лицом, Анна Михайловна. В ложе их стояла та атмосфера – жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа. Она отвернулась и вдруг всё, что было унизительного в ее утреннем посещении, вспомнилось ей.

«Какое право он имеет не хотеть принять меня в свое родство? Ах лучше не думать об этом, не думать до его приезда!» сказала она себе и стала оглядывать знакомые и незнакомые лица в партере. Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной, кверху зачесанной копной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него столпившись стояла самая блестящая молодежь Москвы, и он видимо первенствовал между ними.

Граф Илья Андреич, смеясь, подтолкнул краснеющую Соню, указывая ей на прежнего обожателя.

– Узнала? – спросил он. – И откуда он взялся, – обратился граф к Шиншину, – ведь он пропадал куда то?

– Пропадал, – отвечал Шиншин. – На Кавказе был, а там бежал, и, говорят, у какого то владетельного князя был министром в Персии, убил там брата шахова: ну с ума все и сходят московские барыни! Dolochoff le Persan, [Персианин Долохов,] да и кончено. У нас теперь нет слова без Долохова: им клянутся, на него зовут как на стерлядь, – говорил Шиншин. – Долохов, да Курагин Анатоль – всех у нас барынь с ума свели.

В соседний бенуар вошла высокая, красивая дама с огромной косой и очень оголенными, белыми, полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим толстым шелковым платьем.

Наташа невольно вглядывалась в эту шею, плечи, жемчуги, прическу и любовалась красотой плеч и жемчугов. В то время как Наташа уже второй раз вглядывалась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреичем, кивнула ему головой и улыбнулась. Это была графиня Безухова, жена Пьера. Илья Андреич, знавший всех на свете, перегнувшись, заговорил с ней.

– Давно пожаловали, графиня? – заговорил он. – Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам и девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет, – говорил Илья Андреич. – Граф Петр Кириллович нас никогда не забывал. Он здесь?

– Да, он хотел зайти, – сказала Элен и внимательно посмотрела на Наташу.

Граф Илья Андреич опять сел на свое место.

– Ведь хороша? – шопотом сказал он Наташе.

– Чудо! – сказала Наташа, – вот влюбиться можно! В это время зазвучали последние аккорды увертюры и застучала палочка капельмейстера. В партере прошли на места запоздавшие мужчины и поднялась занавесь.

Как только поднялась занавесь, в ложах и партере всё замолкло, и все мужчины, старые и молодые, в мундирах и фраках, все женщины в драгоценных каменьях на голом теле, с жадным любопытством устремили всё внимание на сцену. Наташа тоже стала смотреть.

На сцене были ровные доски по средине, с боков стояли крашеные картины, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых, в обтяжку, панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками.

Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться.

После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, всё это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку: она видела только крашеные картоны и странно наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших; она знала, что всё это должно было представлять, но всё это было так вычурно фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя, на лица зрителей, отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней; но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене и выражали притворное, как казалось Наташе, восхищение. «Должно быть это так надобно!» думала Наташа. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая, совершенно раздетая, с тихой и спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену, ощущая яркий свет, разлитый по всей зале и теплый, толпою согретый воздух. Наташа мало по малу начинала приходить в давно не испытанное ею состояние опьянения. Она не помнила, что она и где она и что перед ней делается. Она смотрела и думала, и самые странные мысли неожиданно, без связи, мелькали в ее голове. То ей приходила мысль вскочить на рампу и пропеть ту арию, которую пела актриса, то ей хотелось зацепить веером недалеко от нее сидевшего старичка, то перегнуться к Элен и защекотать ее.