Битва при Чикамоге

| Битва при Чикамоге | |||

| Основной конфликт: Гражданская война в Америке | |||

Битва при Чикамоге 20 сентября. Решающее наступление южан. | |||

| Дата | |||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

Победа Конфедерации | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Битва при Чикамоге (англ. Battle of Chickamauga) 19-20 сентября 1863 года. Одно из важнейших сражений и единственная крупная победа конфедератов на Западном театре боевых действий Гражданской войны в США. Чикамога стала вторым по количеству потерь сражением войны после Геттисберга. Сражение произошло между Камберлендской армией генерала Роузкранса и Теннессийской армией генерала Брэкстона Брэгга и получила название от реки Чикамога-Крик, притока реки Теннесси.

Содержание

Предыстория битвы

Летом 1863 года в ходе войны произошел перелом. Северяне одержали победу в битве при Геттисберге в Виргинии и взяли важнейшую крепость Виксберг на Миссисипи. В этих сражениях армия Конфедерации понесла огромный урон, потеряв более 50 000 человек. Однако боевой дух южан был далеко не сломлен и они жаждали взять реванш за понесённые поражения. Если на Восточном фронте армия генерала Роберта Ли была обескровлена и неспособна к масштабным боевым действиям, то командующий Западным фронтом, смелый и решительный генерал Брэкстон Брэгг решил разбить противостоящую ему армию северян генерала Роузкранса. Однако, здесь у южан было недостаточно сил, поэтому генерал Ли послал на Запад две дивизии под командованием генерала Джеймса Лонгстрита, одного из лучших генералов армии Конфедерации.

В это время генерал Роузкранс сам предпринял наступление. 7 сентября ему удалось вынудить южан оставить город Чаттанугу — имеющий стратегическое значение крупный город и железнодорожный узел. Роузкранс телеграфировал Хэллеку в Вашингтон: «Чаттануга наша без борьбы и весь Восточный Теннесси свободен[2]». Довольный этой удачей, Роузкранс решил, что Брэгг отошёл к Атланте и приказал начать наступление тремя корпусами по трём дорогам: XXI корпус Криттендена должен был наступать от Чаттануги, XIV корпус Джорджа Томаса — идти через Голубиные горы на Лафайет, а XX корпус МакКука идти на Ресаку. Томас предупредил Роузкранса об опасности такого разброса сил, но Роузкранс не обратил на это внимания.

Между тем Теннессийская армия Брэгга стояла лагерем в Лафайете, в 32 километрах южнее Чаттануги. 10 сентября передовая дивизия Томаса Неглей (4600 человек), наступая на Лафайет, подошла к перекрёстку Дэвис-Кроссроудс. Здесь на его левый фланг вышла дивизия Томаса Хиндмана, а с фронта начала наступать дивизия Дэниеля Хилла. Однако из-за ряда недоразумений слаженной атаки на дивизию Неглей не получилось. В результате дивизия Неглей 11 сентября успела уйти на восток.

Роузкранс понял, что чудом избежал ловушки и приказал своим корпусам срочно соединяться. 12 сентября он приказал МакКуку идти на север, соединиться с Томасом и вместе идти к Чаттануге. Криттенден двинулся на север — здесь Брэгг послал ему на перехват корпус Полка, но Полк опоздал: Криттенден проскочил мимо и сконцентрировался у мельницы Ли и Гордона (Lee and Gordon’s Mill). Последующие четыре дня Роузкранс продолжал собирать свои корпуса, а южане готовили наступление на Чаттанугу. 17 сентября МакКук соединился с Томасом и теперь разбить федералов стало гораздо труднее. Но Брэгг решил, что шансы всё же есть. К нему только что присоединились дивизии Мак-Лоуза и Худа (под общим руководством Лонгстрита) и миссисипская дивизия Башрода Джонсона, и он решил 18 сентября двинуться на Чаттанугу, вынуждая Роузкранса драться или отступать.

Силы сторон

Федеральная Камберлендская армия под командованием Роузкранса, насчитывала 60 000 человек, сведенных в 5 корпусов. Теннессийская армия Брэгга насчитывала 65 000 человек, состояла из 4-х корпусов.

В своей книге «От Манассаса до Аппоматокса» генерал Лонгстрит приводит такие цифры: 43 866 — исходная численность Теннесийской армии, 11 500 — подкрепления от Джонстона за август-сентябрь, 5000 — подошедшие дивизии Лонгстрита, итого 60 366 человек. Из них 1124 потеряно 18-го и 19-го числа, и в сражении 20 сентября участвовало 59 242 человек[3].

Сражение, 18 сентября

Наступая на Чаттанугу, армия Брэгга должна была пройти мимо левого фланга федералов у мельницы Ли и Гордона и перейти реку западная Чикамога в четырёх местах: по мостам Ридс-Бридж, Александерс-Бридж и бродам Тедфордс-Форд и Далтон-Форд. Корпус Дэниеля Хилла должен был прикрывать левый фланг, кавалерия Форреста прикрывать правый фланг, а кавалерия Уилера — левый.

Наступая на Чаттанугу, армия Брэгга должна была пройти мимо левого фланга федералов у мельницы Ли и Гордона и перейти реку западная Чикамога в четырёх местах: по мостам Ридс-Бридж, Александерс-Бридж и бродам Тедфордс-Форд и Далтон-Форд. Корпус Дэниеля Хилла должен был прикрывать левый фланг, кавалерия Форреста прикрывать правый фланг, а кавалерия Уилера — левый.

Наступая на запад, дивизия Башрода Джонсона ошиблась дорогой, но в итоге вышла к мосту Ридс-Бридж. В 07:00 его люди наткнулись на федеральные пикеты полковника Роберта Минти, которые охраняли мост. Понимая, что противник превосходит его впятеро, Минти отвел пикеты за мост, и не сумел разрушить его. В 16:30 дивизия Джонсона перешла реку и повернула на юг по Джейс-Милл-Роуд. В это время со станции Катуса прибыл Джон Худ и возглавил колонну. Он велел Джонсону продолжать движение по Джейс-Милл-Роуд вместо запланированной Бротертон-Роуд.

Южнее, у Александер-Бридж бригада полковника Джона Уиндлера защищала переправу от наступающих войск Уильяма Уокера. Вооружённые винтовками Спенсера и поддержанные четырьмя орудиями 18-й индианской батареи, его люди смогли выдержать атаку дивизии Джона Лидделла, которая потеряла при этом 105 человек. Уокер отправил отряд к неохраняемому броду ниже по течению и в 16:30 сумел переправиться через реку. Уиндлер, беспокоясь за свой левый фланг после потери Ридс-Бридж, отступил и занял оборонительную позицию у фермы Уиньярда. К закату подошла дивизия Джонсона и встала перед позициями Уиндлера. Уокер перешел реку, но его люди растянулись по всей дороге позади Джонсона.

Южнее генерал Бакнер смог переправить через реку только одну бригаду. Бригады Леонидаса Полка встретили бригады Криттендена у мельницы Ли и Гордона и не стали переходить реку.

В итоге Брэггу удалось достичь некоторой неожиданности, но он не смог вполне ею воспользоваться. Увидев пыль, поднятую его марширующими колоннами, Роузкранс догадался о его замыслах. Он отправил Томаса и МакКука на помощь Криттендену, и как раз когда южане перешли реку, Томас появился в тылу позиций Криттендена.

Сражение, 19 сентября

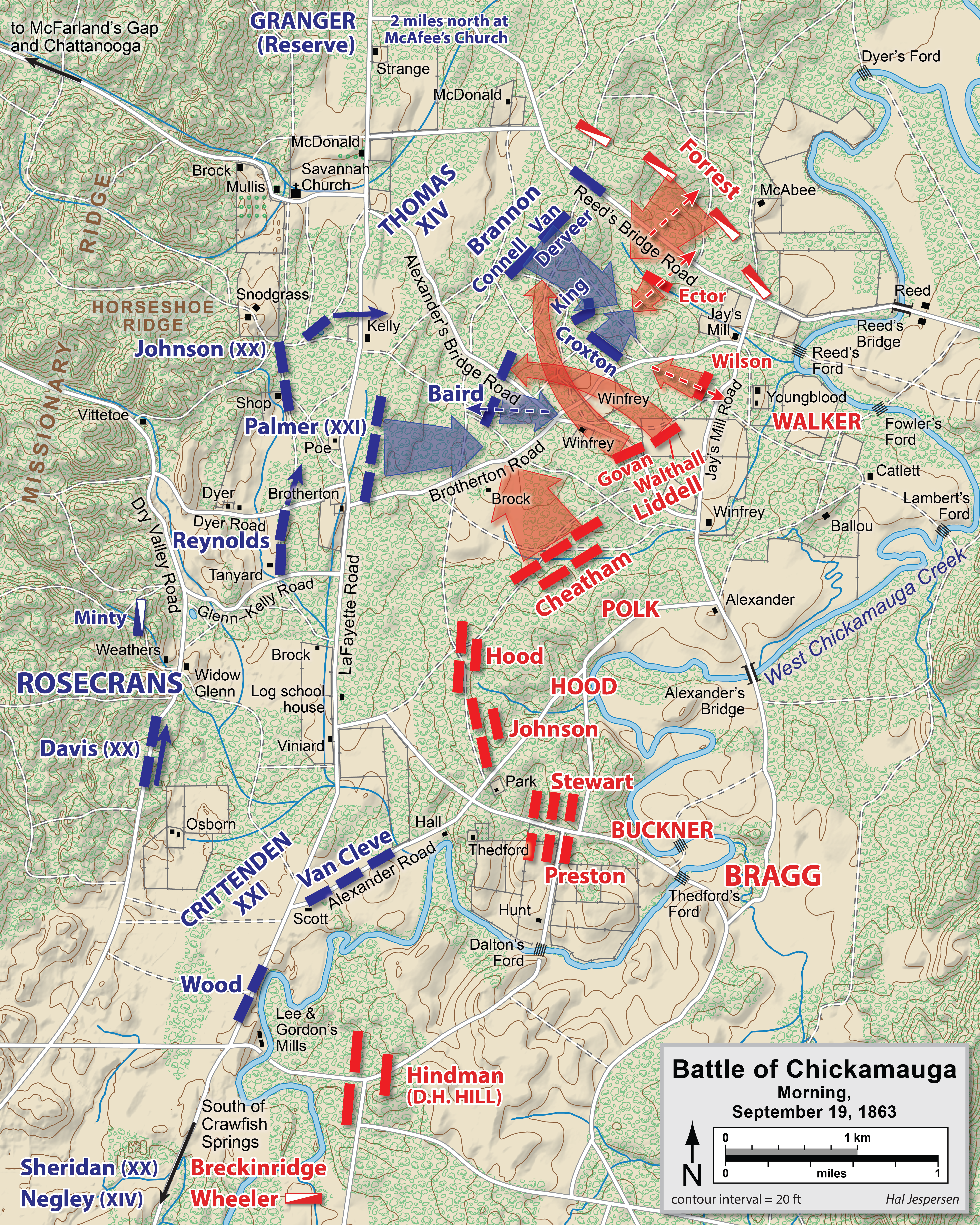

Утро

Утром 19-го сентября корпус Криттендена все ещё стоял у мельницы, и Брэгг считал его левым флангом федеральной армии. Однако, ночью подошел корпус Джорджа Томаса и встал левее Критендена. Теперь вдоль Лафайетской дороги стояли дивизии Рейнольдса, Бэйрда и Брэннана, а дивизия Неглей встала правее Криттендена. Ещё севернее Томаса встал резервный корпус Грейнджера.

Между тем Брэгг планировал атаковать Криттендена силами корпуса Бакнера, Худа и Уокера, при этом держа дивизию Бенжамена Читема в резерве в центре, а дивизию Клейберна — в резерве левого крыла. Хиндман теперь стоял фронтом к Криттендену, а Брекинридж — фронтом к Неглей.

Сражение при Чикамоге началось случайно. Утром Дэниель МакКук из корпуса Грейнджера отправил полк, чтобы разрушить Ридс-Бридж. Полк наткнулся на 1-й джорджианский кавалерийский полк и стал отходить назад. МакКук встретил Томаса, который только что прибыл на поле боя и сообщил ему, что на западном берегу реки обнаружена бригада противника. Томас приказал дивизии Бреннана атаковать и уничтожить эту бригаду.

Бреннан послал в бой три бригады Фердинанда Ван Дервеера, Джона Крокстона и Джона Конелла. Бригада Крокстона отбросила кавалерию противника, и тогда Форрест начал создавать оборонительную линию из спешенных кавалеристов. Не зная, с кем имеет дело, Крокстон остановил наступление. Форрест запросил подкреплений у Уокера, и тот в 09:00 послал бригаду Клаудиуса Уильсона, которая атаковала правый фланг Крокстона. Форрест же поместил на своем правом фланге бригаду Джорджа Дибрелла, который атаковал федеральную бригаду Вад Дервеера, но был остановлен. Тогда, не уведомляя Уокера, Форрест послал в бой одну из его бригад под командованием Мэтью Эктора. Она заменила бригаду Дебрила, но тоже не сумела сбить Ван Дервеера с позиции.

Таким образом, дивизия Бреннана держалась на позиции, но у них стали заканчиваться патроны. Томас решился на рокировку: он послал на замену Бреннану дивизию Баярда. Бригада Джона Кинга сменила Крокстона, бригада Бенджамина Скрайбнера встала правее, а бригада Джона Старквитера осталась в резерве. Теперь, превосходя противника численно и огневой мощью, федералы могли легко отбросить Уильсона и Эктора.

Но и Брэгг не бездействовал, он перебросил на правый фланг дивизию Джона Лидделла. Бригады Дениеля Гована и Эдварда Вальталла двинулись вдоль Александер-Бридж-Роуд и атаковали правый фланг Баярда. Успех был полным: бригады Скрайбнера и Старквитера обратились в паническое бегство, а за ними бросились в тыл солдаты Кинга, прорываясь прямо через позиции бригады Ван Дервеера. Но Ван Дервеер устоял и в этой ситуации: его бригада встретила противника залпом с близкого расстояния и уставшая бригада Лидделла стала отходить. В этот момент вернулась на поле боя федеральная бригада Крокстона и отбросила их назад, на Уинфрейское поле.

Брэгг решил, что Роузкранс собрался действовать именно на северном участке и начал перебрасывать войска с левого фланга на правый, начиная с дивизии Читема, крупнейшей в Теннессийской армии (пять бригад). В 11:00 бригады Читема встретили людей Лидделла и встали слева от них. Бригады Райта, Смита и Джексона встали в первой линии, а бригады Стрейла и Мэней во второй. Им удалось легко отбросить бригаду Крокстона, но на её место пришла дивизия Ричарда Джонсона из XX корпуса. Две её бригады (Филемона Болдвина и Августа Уиллича) отвлекли бригаду Джексона и дали Крокстону возможность отойти. Джексон смог устоять под атакой превосходящих сил противника, но у него стали заканчиваться патроны и Читем послал ему на замену маленькую бригаду Мэней, которая не смогла выдержать удар мощных федеральных частей и стала отходить.

Между тем подошли новые федеральные соединения: дивизия Джона Палмера из корпуса Криттендена пришла от мельницы и вступила в бой, построив в линию три бригады: Уильяма ХЕЙзена, Чарльза Крафта и Уильяма Грозе. Они двинулись на конфедеративные бригады Райта и Смита. Бригада Смита попала под главный удар и отошла, её заменила бригада Стрейла, но федералы оттеснили и её. Вслед за Палмером в бой вступили ещё две федеральные бригады, и оставшаяся на поле бригада Райта стала отходить вместе с остальными дивизиями Читема.

Между тем подошли новые федеральные соединения: дивизия Джона Палмера из корпуса Криттендена пришла от мельницы и вступила в бой, построив в линию три бригады: Уильяма ХЕЙзена, Чарльза Крафта и Уильяма Грозе. Они двинулись на конфедеративные бригады Райта и Смита. Бригада Смита попала под главный удар и отошла, её заменила бригада Стрейла, но федералы оттеснили и её. Вслед за Палмером в бой вступили ещё две федеральные бригады, и оставшаяся на поле бригада Райта стала отходить вместе с остальными дивизиями Читема.

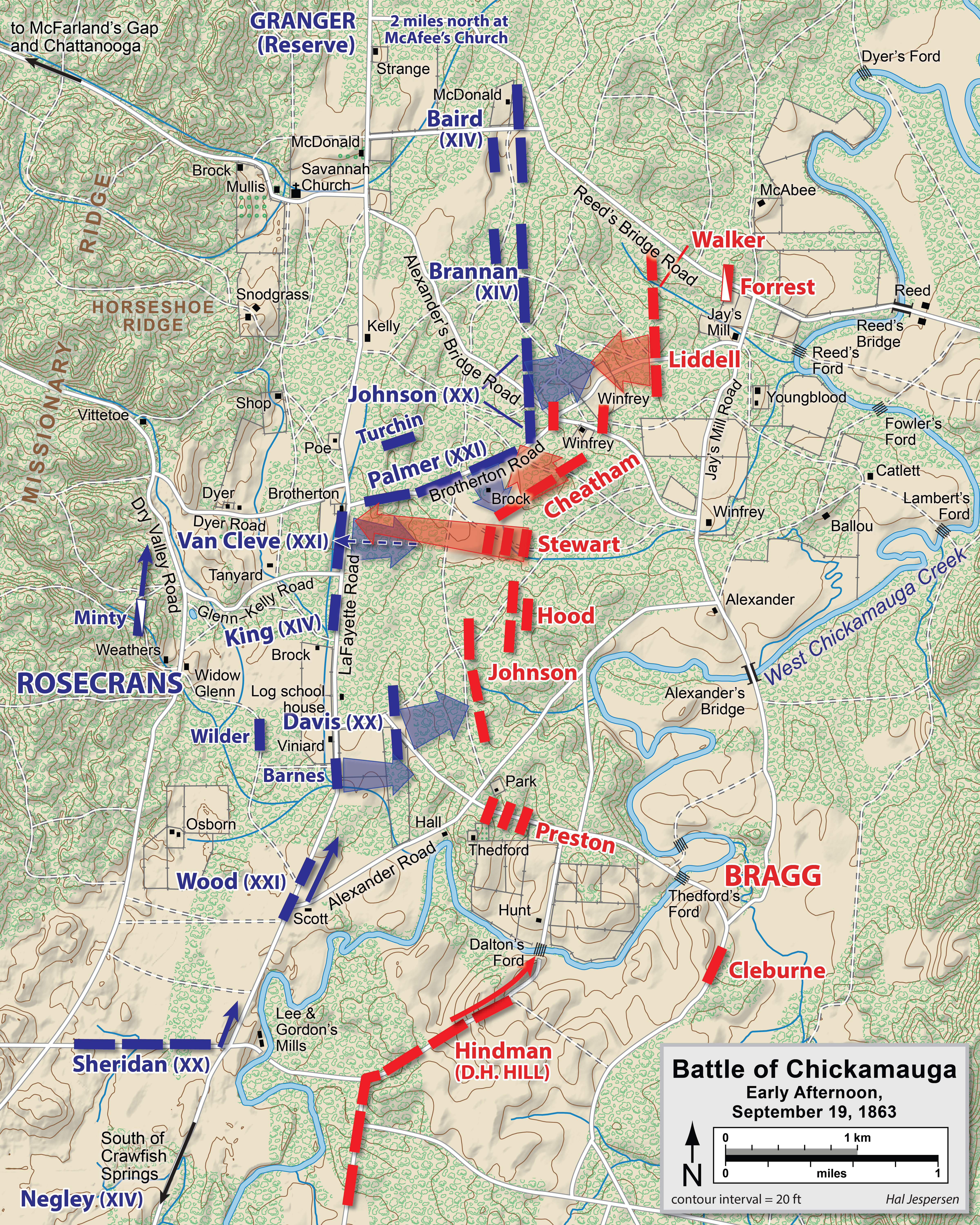

День

В полдень Брэгг в третий раз послал в бой свежую дивизию, на этот раз под командованием генерал-майора Александра Стюарта, которую он снял с позиций у брода Тедфорд-Форд. Стюарт встретил отступающую бригаду Райта у фермы Брока, и решил атаковать левый фланг дивизии Ван Клеве. Бригада Генри Клейтона первая атаковала три бригады противника и вела бой, пока у неё не кончились патроны. Тогда её сменила бригада Джона Брауна. Браун отбросил две бригады противника, прорвался к Лафайетской дороге и тут остановился, чтобы навести порядок в рядах. В 15:30 Стюарт ввел в бой свою последнюю бригаду — генерала Уильяма Бейта, и тогда дивизия Ван Клеве была разбита. Федеральная бригада Хейзена попала под удар, когда отступала для пополнения боеприпасов. Бригада Джеймса Шеффилда из дивизии Худа обратила в бегство бригады Грое и Крафта. Бригада генерала Джона Турчина (Турчанинова) атаковала и ненадолго удержала Шеффилда, но федеральная линия была прорвана. Однако, у Стюарта уже не осталось свежих бригад чтобы удержать позицию, поэтому он приказал Бэйту отступить к востоку от Лафайетской дороги.

Левее Стюарта события разворачивались следующим образом. В 14:00 дивизия Башрода Джонсона из корпуса Худа обнаружила идущую на север двухбригадную дивизию Джефферсона Дэвиса из ХХ корпуса. Джонсон атаковал левую бригаду (полк. Ханса Хега) и отбросил её за Лафайетскую дорогу. Худ приказал наступать дальше за дорогу, построив две бригады по фронту и одну в резерве. Джонсон так и поступил, но по ходу наступления бригады потеряли связь друг с другом. Правая бригада Джона Фултона опрокинула бригаду Кинга и примкнула к бригаде Бэйта. Левая бригада Джона Грегга атаковала федеральную бригаду Джона Уайлдера на её резервной позиции у Уиньярд-Фарм. Грегг был тяжело ранен во время атаки и наступление затормозилось. Из тыла подошла резервная бригада Эвандера МакНейра, но и она потеряла строй во время наступления. И в это время позади у них появилась бригада из федеральной дивизии Томаса Вуда.

Около 15:00 федеральной дивизии Томаса Вуда было приказано идти на север от мельницы. Одна его бригада (Джорджа Бьюэлла) стояла у фермы Уиньярда, когда вторая (Чарльза Харкера) двигалась на север по Лафайетской дороге. Бригада Харкера оказалась в тылу наступающих бригад Фултона и МакНейра и открыла огонь им в спину, заставив отступить на восток от дороги. Но в этот момент сам Харкер обнаружил противника у себя в тылу и стал быстро отходить назад. Между тем у самой фермы Уиньярда бригада Бьюэлла была атакована частями дивизии Эвандера Лоу из корпуса Худа. Конфедеративные бригады Джерома Робертсона и Генри Беннинга атаковали ферму с северо-востока, отбросили бригаду Уильяма Гарлина и ударили по бригаде Бьюэлла, заставив её отступать назад. Солдаты Худа подошли так близко к штабу Роузкранса в доме вдовы Элизы Гленн, что штабные офицеры не слышали друг-друга из-за грохота боя. Положение на этом участке федеральной обороны стало опасным, но все же бригада Уайлдера сумела остановить наступление на линии дренажной канавы.

Ближе к вечере федералы провели ещё несколько неудачных атак у фермы Уиньярда. Роузкранс отправил в бой свой последний резерв — дивизию Филиппа Шеридана из корпуса МакКука. Пройдя, как и его предшественники, мимо мельницы Гордона и Ли, две бригады Шеридана (Лютера Бредли и Бернарда Лейболдта) напали на бригады Робертсона и Беннинга и выбили их с поля у фермы Виньярда. Во время этой атаки был ранен генерал Бредли.

Вечер

В 18:00 стало темнеть, но Брэкстон Брэгг ещё надеялся оттеснить противника на юг. Он приказал дивизии Патрика Клейберна помочь генералу Полку на правом фланге. Бой давно уже сместился на юг и на правом фланге уже несколько часов не велось боевых действий. Джордж Томас успел навести порядок в своей армии и отвел её немного на запад, на позиции, которые он считал выгодными для обороны. Бригады Ричарда Джонсона и Абсалома Бэйрда прикрывали это отступление. На закате Патрик Клейберн послал в атаку все три свои бригады: Джеймса Дешлера, Стерлинга Вуда и Люциуса Полка. Эта атака быстро пришла в беспорядок из-за темноты и густого дыма от горящего подлеска. Беспорядок коснулся и федеральных рядов: солдаты Байярда пошли помочь бригаде Болдвина, но приняли её за противника и открыли огонь по своим, убив наповал генерала Болдвина. Конфедеративная бригада Дешлера сбилась с пути и Дешлер был убит пулей в грудь. Бригада Престона Смита пошла на помощь Дешлеру но по ошибке вышла прямо на федеральную бригаду Джозефа Доджа, где Престон так же был застрелен. В 21:00 Клейберн удержали за собой Винфрейское поле, а Джонсон и Баярд отступили на основную оборонительную линию.

Потери первого дня трудно подсчитать, поскольку в рапортах упоминаются только финальные потери. Историк Петер Соззенс пишет, что «где-то между 6000 и 9000 потеряли конфедераты и около 7 000 — федералы.[4]» Обе стороны проявили большое мужество, неоднократно переходили в штыковые атаки, что в ходе этой войны происходило достаточно редко и свидетельствовало о крайнем напряжении сражавшихся.

Планы на второй день

Вечером, в своем штабе у Тедфорд-Форд, Брэгг высказал своё удовлетворение результатами этого дня. Он сказал, что к ночи южане удержали за собой поле боя, несмотря на мощное сопротивление крупных сил противника. И всё же, его атаки проходили хаотично, и он не сумел нанести сконцентрировать свои силы для разгрома Роузкранса или хотя бы для того, чтобы отрезать его от Чаттануги. Историк Томас Конелли очень критически отзывается о стратегии Брэгга в тот день. «разрозненные атаки только истощили силы Брэгга и позволили Роузкрансу увидеть расположение противника», писал он. По словам Конелли, Брэгг в тот день упустил два шанса выиграть сражение:

Неспособность менять свои планы дорого стоила Брэггу. Он так и не признался в том, что неверно предположил расположение левого фланга Роузкранса, и в итоге упустил две возможности. Он мог бы усилить участок Уокера и попытаться опрокинуть федеральный левый фланг, или же мог атаковать центр, который был ослаблен переброской войск на северный участок. Не сумев выбрать первое или второе, Брэгг ста действовать там и там одновременно, бросая своих людей в разрозненные атаки. Теперь его армия была измотана и находилась уже не на такой хорошей позиции, как утром. Уокер потерял в бою свыше 20 процентов своих сил, а Стюарт и Клейберн — 30 процентов. И всякая возможность неожиданного удара была упущена[5].

Вечером Брэгг лично встретился со всеми подчинёнными ему генералами и уведомил их о том, что разделяет Теннессийскую армию на два крыла. Леонидас Полк получает правый фланг (корпус Хилла, Уокера и дивизию Читема), чтобы этими силами атаковать федеральный левый фланг на рассвете. Зная, что Лонгстрит только что прибыл на поезде из Вирджинии, Брэгг назначил его командиром левого крыла (корпус Худа, Бакнера и дивизия Хиндмана). Лонстрит прибыл на поле боя поздно ночью. Не имея проводников, он сам нашел в темноте дорогу к штабу Брэгга, застал Брэгга в 23:00 спящим, разбудил его, и получил информацию о планах на следующий день вместе с картой. Третий генерал-лейтенант армии, Дэниель Хилл, не был оповещён Брэггом лично, но был оповещён через штабного офицера.

Однако никто не сообщил Хиллу о его роли в предстоящем сражении. Ему послали курьера с письменным приказом, но тот не нашел Хилла, и вернулся, не уведомив никого. Генерал Брекинридж — генерал его корпуса — находился в штабе генерала Полка, но ему не сообщили, что он должен начать утреннюю атаку. В 05:00 Полк обнаружил, что корпус Хилла не готов к атаке. Полк сделал новый письменный приказ, который передали Хиллу в 06:00, но Хилл сообщил, что его дивизии ещё не готовы и попросил отсрочку. Брэгг в итоге согласился.

Роузкранс между тем собрал корпусных и дивизионных командиров на военный совет, чтобы определить стратегию на следующий день. Камберлендская армия сильно пострадала в первый день и в её составе осталось всего пять свежих дивизий. между тем противник получил подкрепления и теперь превосходил федералов численно. В такой ситуации наступать было невозможно, а принимать решение об отступлении Роузкранс не хотел ввиду присутствия на совете Чарльза Дана, секретаря военного департамента. Роузкранс решил оставить армию на месте и перейти к обороне. Он напомнил, что после удачного сражения при Перревилле и Стоун-Ривер Брэгг все же отступил и теперь, возможно, повторится то же самое.

20 сентября

Атака крыла Полка

20 сентября сражение началось в 09:30 на левом фланге федеральной армии. В наступление пошли дивизии Брекинриджа и Клейберна. Брегг надеялся, что эта атака отрежет армию противника от Чаттануги и оттеснит её на юг. Однако четырёхчасовая задержка спутала его планы. На рассвете корпус Томаса ещё не успел возвести серьёзных укреплений, но к 9 часам утра его позиции были уже достаточно сильны. Впоследствии Брэгг писал, что если бы не эта задержка, то «независимость могла бы быть завоевана».

Бригады Брекинриджа (Бенжамина Хельма, Марселлуса Стовалла и Даниеля Адамса) двинулись вперёд, построенные в одну линию. Кентуккийцы Хельма первые вышли к федеральным укреплениям, и здесь Хельм был ранен, а бригада приостановилась. Две другие бригады атаковали позиции федеральной бригады Джона Битти, которая была слишком растянула по фронту. Обнаружив левый фланг федеральной линии, Брекинридж развернул бригады фронтом на юг и начал выходить в тыл корпусу Томаса. Томас срочно затребовал подкреплений и послал в бой бригаду Фердинанда Ван Дервеера, которая атаковала наступающих людей Стоувалла и отбросила их назад. В это время бригада Тимоти Роббинса из дивизии Неглей сумела остановить насупление бригады Адамса. Сам Адамс был ранен и его пришлось оставить на поле боя.

Наступление дивизии Клейберна тоже провалилось. Клейберну пришлось штурмовать позиции дивизий Бэйрда, Джонсона, Палмера и Рейнольдса. Его линия пришла в беспорядок, смешавшись с дивизией Стюарта на левом фланге. По плану, следующей должна была наступать дивизия Читема, но перед её фронтом не оказалось свободного пространства. Хилл нашел бригаду Гиста (которой командовал Пейтон Колкитт) и послал её закрыть брешь между Брекинриджем и Клейберном, но Колкитт почти сразу был убит и наступление сорвалось. Спасая бригаду Колкитта, Уокер двинул вперед остальные бригады своей дивизии. На его правом фланге Хилл послал бригаду Даниеля Гована на помощь Брекинриджу, но федеральная контратака отбросила их вместе с бригадами Стоувалла и Адамса.

К полудню наступление крыла Полка полностью заглохло. Опрокинуть фланг противника не удалось, было потеряно несколько генералов, в том числе Бенджамин Хельм — сын губернатора Кентукки и родственник Линкольна.

Уход Вуда

Между тем утренняя атака произвела некоторое волнение в федеральных рядах, поскольку некоторые части пришлось перебрасывать с места на место. К западу от По-Филд стояла дивизия Бреннана, левее которой стояла дивизия Рейнольдса, а праве — дивизия Вуда. Бреннан направил свою резервную бригаду (Ван Дервеера) на помощь Томасу, но около 10:00 Томас снова запросил помощи. Бреннан понимал, что уход его дивизии откроет фланги Рейнольдса и Вуда, поэтому спросил совета у Рейнольдса. Рейнольдс был не против, но предупредил Роузкранса, что подобный манёвр опасен. По неизвестной причине Бреннан остался на месте — возможно, он ждал прямой санкции Рейнольдса. Между тем Рейнольдс встретил адъютанта Томаса — капитана Келлога, и попросил его передать Роузкрансу, что его правый фланг открыт. Келлог передал эту информацию в штаб[6]. Роузкранс решил, что левее Вуда образовался зазор, и приказал Вуду ликвидировать этот зазор. Джеймс Гарфилд, начальник штаба (и будущий президент страны), был в курсе ситуации, но он был занят составлением приказов для дивизий Шеридана и Ван Клеве, поэтому приказ Вуду написал Фрэнк Бонд, адъютант, не имевший большого опыта в составлении приказов. Под диктовку Роузкранса он записал следующий приказ:

Генерал приказывает вам приблизиться к Рейнольдсу как можно быстрее и поддержать его. С уважением, ФРЭНК БОНД

Оригинальный текст (англ.)– The general commanding directs that you close up on Reynolds as fast as possible, and support him. Respectfully, &c. FRANK J. BOND

— [www.nytimes.com/1864/01/10/news/who-lost-the-battle-of-chickamauga.html Who Lost the Battle of Chickamauga?]

Этот приказ не был проверен Роузкрансом, и его сразу послали Томасу Вуду, в обход Криттендена, его корпусного командира. Приказ попал в руки Вуда в 10:50.

Вуд был сильно озадачен этим приказом. Дивизия Бреннана стояла на своем месте, поэтому Вуд отвел свою дивизию назад и послал её ускоренным шагом в обход Бреннана, чтобы занять позицию позади Рейнольдса — именно такую позицию подразумевает военный термин «поддержать» (support). Турчин (стоявший тогда со своей бригадой в рядах дивизии Рейнольдса) впоследствии писал: «Первая часть приказа требовала от Вуда сместить дивизию влево по линии и присоединиться к Рейнольдсу, а вторая требовала выйти из линии и встать в тылу Рейнольдса. С точки зрения фразеологии, принятой в военном языке, приказ не имел смысла; одна его часть противоречила другой.[7]»

Роузкранс в рапорте описал ситуацию так:

Генерал Вуд, пропустив указание «сблизиться (close up) с генералом Рейнольдсом», предположил, что ему надо поддержать его (to support him), выйдя из линии и пройдя в тылу генерала Бреннана, который, как выяснилось, не вышел из линии, а стоял в линии, немного в тылу Рейнольдса[8].

Вуд понимал опасность этого маневра, но ночью он уже получил выволочку за несвоевременное выполнение приказа, поэтому теперь подчинился сразу, несмотря на то, что согласование этого вопроса с Рейнольдсом заняло бы всего несколько минут.[9]

Таким образом две бригады Вуда (Харкера и Бьюэлла) покинули свои позиции и на фронте федеральной армии образовалась брешь шириной в две бригады: конкретно между правым флангом бригады Бэрнса и левым флангом бригады Кэрлина. В результате дивизия Дэвиса оказалась открыта с обеих флангов. Однако, Дэвис успел получить от Бьюэлла предупреждение об уходе, и по личной инициативе отправил бригаду генерала Мартина на место Бьюэлла, сократив тем самым брешь вдвое[10].

Атака Лонгстрита

В это время Брэгг тоже отдавал ошибочные приказы. Полагая, что атака крыла Полка развивается по плану, он скомандовал общее наступление. Александр Стюарт получил этот приказ напрямую от Брэгга и послал дивизию в бой, не советуясь с Лонгстритом. Три его бригады (Генри Клейтона, Джона Брауна и Уильяма Бейта) пошли через поле По-Филд и атаковали дивизии Бреннана и Рейнольдса. Им удалось разрушить правый фланг Бреннана, отбросить дивизию Ван Клеве и выйти на Лафайетскую дорогу, но федералы провели контратаку и выбили людей Стюарта на исходную позицию[11].

В это время Брэгг тоже отдавал ошибочные приказы. Полагая, что атака крыла Полка развивается по плану, он скомандовал общее наступление. Александр Стюарт получил этот приказ напрямую от Брэгга и послал дивизию в бой, не советуясь с Лонгстритом. Три его бригады (Генри Клейтона, Джона Брауна и Уильяма Бейта) пошли через поле По-Филд и атаковали дивизии Бреннана и Рейнольдса. Им удалось разрушить правый фланг Бреннана, отбросить дивизию Ван Клеве и выйти на Лафайетскую дорогу, но федералы провели контратаку и выбили людей Стюарта на исходную позицию[11].

Лонгстрит так же получил приказ о наступлении, но не стал спешить с его выполнением. Удивленный атакой Стюарта, он приказал остальным дивизиям не трогаться с места. Все утро ушло у Лонгстрита на наведение порядка в линиях: он старался построить части так, чтобы дивизии Северовирджинской армии оказались в первой линии. Когда он закончил эту работу, на поле боя образовалась мощная ударная группировка под командованием Джона Худа. на состояла из трех дивизий: восьми бригад, построенных в пять линий. Первой стояла дивизия Башрода Джонсона, за ней — дивизия Худа под командованием Эвандера Лоу, затем две бригады дивизии Мак-Лоуза, которыми командовал Кершоу. Левее стояла дивизия Хиндмана, позади которого разместилась в резерве дивизия Уильяма Престона.

В 11:10 Лонгстрит отдал приказ наступать. Дивизия Джонсона пошла вперед по Бротертонскому полю, по чистой случайности наступая именно на тот участок, с которого 20 минут назад ушла дивизия Вуда. В первом ряду шли бригады Джона Фултона и Эвандера МакНейра. Фултон вышел прямо к пустому месту, а люди МакНейра все же зацепили край дивизии Бреннана — бригаду Джона Конелла. Прорываясь дальше, южане вышли на дивизию Фон Клеве, которая в этот момент находилась на марше, двигаясь на помощь генералу Томасу. Попав под внезапный удар, дивизия потеряла порядок и обратилась в паническое бегство. Она перестала существовать как боеспособное подразделение, чем была поставлена точка в карьере самого Фон Клеве.

На дальнем краю Дирского поля стояли несколько батарей из XXI корпуса, но у них не было пехотного прикрытия. Это слегка смутило наступающих южан, но несколько бригад обошли позиции артиллерии и напали на батареи, захватив 15 из 26-ти орудий[12]. Около орудий в этот момент находился сам Криттенден и генерал Ван Клеве, но им нечем было защитить батарею.

Увидев отступление федеральной армии, Вуд остановил одну из своих бригад (Чарльза Харкера) и послал её назад с приказом провести контратаку. Харкер вышел как раз во фланг бригад МакНейра, Перри[13] и Робертсона, когда они захватывали артиллерию. Южане отступили к лесу, нарушив порядок в рядах. Худ приказал Джозефу Кершоу остановить Харкера, а сам поскакал к техасской бригаде Робертсона, которой когда-то командовал сам. Но как только он добрался до своей бригады, пуля попала ему в ногу, сбросив с лошади. Его доставили в госпиталь около моста Александр-Бридж, где нога была ампутирована.

Кершоу заставил Харкера отступить, и тот отошел на Хребет Подкова, к дому Снодграсса. Обнаружив там неплохую оборонительную позицию, люди Харкера закрепились там и выдержали несколько атак, которые провели Кершоу и Хемфрейз после 13:00. Никто не успел помочь южнокаролинцам Кершоу: Пери и Робертсон приводили в порядок свои бригады, а бригада Беннинга отстала и уклонилась вправо, к ферме По.

Кершоу заставил Харкера отступить, и тот отошел на Хребет Подкова, к дому Снодграсса. Обнаружив там неплохую оборонительную позицию, люди Харкера закрепились там и выдержали несколько атак, которые провели Кершоу и Хемфрейз после 13:00. Никто не успел помочь южнокаролинцам Кершоу: Пери и Робертсон приводили в порядок свои бригады, а бригада Беннинга отстала и уклонилась вправо, к ферме По.

На левом фланге наступающих дивизий дела шли не так хорошо. Дивизия Хиндмана наступала несколько южнее Худа. Её правая бригада (Захарии Диаса) опрокинула две бригады дивизии Дэвиса. После ухода Вуда бригады Дэвиса были открыты с обоих флангов и не имели шанса устоять. Вскоре они были обращены в бегство. В это время из тыла подошла дивизия Шеридана, которая так же находилась на марше. Первой попала под удар и дрогнула бригада Лэйболдта. Две другие бригады Шеридана (Уильяма Литла и Натана Уэлворта) попытались остановить противника, но Литтл был сразу убит, и бригада стала отходить. Но левая бригада Хиндмана (Артура Мэниголдта) наступала на участке около дома вдовы Гленна и попала под мощную контратаку бригады полковника Джона Уайлдера. Вооруженные магазинными винтовками Спенсера, люди Уайлдера отбросили алабамцев Мэниголдта. Уайлдер уже решил атаковать фланг бригад Худа, но в этот момент его нашел помощник военного секретаря Чарльз Дэйн и объявил, что сражение проиграно, после чего потребовал эскортировать его на пути в Чаттанугу. Пока Уайлдер успокаивал секретаря и организовывал его отправку в тыл, время было упущено, так что он приказал своим людям отступать на запад. Дэйн между тем послал в военный департамент телеграмму (16:00):

Мой сегодняшний рапорт прискорбен. Чикамога — такое же фатальное имя в нашей истории, как Булл-Ран

Оригинальный текст (англ.)– My report today is of deplorable importance. Chickamauga is as fatal a name in our history as Bull Run.

— [14]

Весь правый фланг федеральной армии рухнул. Дивизии Шеридана и Дэвиса стали отступать по дороге на ущелье МакФарлана, увлекая за собой части дивизий Ван Клеве и Неглей. Роузкранс, Гарфилд, МакКук и Криттенден попытались навести порядок в своих частях, но затем сами обратились в бегство. Роузкранс решил бежать в Чаттанугу для организации обороны города. Он послал Гарфилда к Томасу с приказом принимать командование над оставшимися частями и организовать их отступление к Россвилю. Итого около 15:00 1500 солдат Шеридана, 2 500 солдат Дэвиса, 2200 солдат Неглей и 1700 человек прочих подразделений находились на пути к МакФарланскому ущелью, всего в 3 милях от хребта Подкова.

Оборона Подковы

Однако, корпус Томаса оставался на своих позициях. Его четыре дивизии держали оборону вокруг поля Келли, и некоторые части правого фланга отступали в их сторону, занимая оборону на хребте Подкова. Первым там разместился Джеймс Неглей с артиллерией. Первым из разбитых правофланговых частей подошел 82-й индианский полк Хантера из дивизии Бреннана. Сам Бреннан прибыл к дому Снодграсса в 12:00 и начал строить своих людей около полка Хантера. Постепенно подходили новые части и удлиняли линию. Важную роль сыграл 21-й огайский полк из дивизии Неглей. Он был вооружен пятизарядными винтовками Кольта, и смог удержать правый фланг, когда в 13:00 его атаковал 2-й северокаролинский полк из бригады Кершоу. Историк Стивен Вудворт назвал действия огайцев «одним из эпических оборонительных боев той войны». 535 человек огайского полка произвели 43 550 выстрелов за весь бой. Бригада Стенлей между тем встала южнее дома Снодграсса, где к ним подошла и встала левее бригада Харкера. Именно эти части смогли отбить первые атаки Кершоу и Хемфрея. При этом у бригады Хемфрея отказался открытым правый фланг, поэтому Кершоу велел ему стоять на месте и прикрывать фланг бригад, штурмующих холм.

Однако, корпус Томаса оставался на своих позициях. Его четыре дивизии держали оборону вокруг поля Келли, и некоторые части правого фланга отступали в их сторону, занимая оборону на хребте Подкова. Первым там разместился Джеймс Неглей с артиллерией. Первым из разбитых правофланговых частей подошел 82-й индианский полк Хантера из дивизии Бреннана. Сам Бреннан прибыл к дому Снодграсса в 12:00 и начал строить своих людей около полка Хантера. Постепенно подходили новые части и удлиняли линию. Важную роль сыграл 21-й огайский полк из дивизии Неглей. Он был вооружен пятизарядными винтовками Кольта, и смог удержать правый фланг, когда в 13:00 его атаковал 2-й северокаролинский полк из бригады Кершоу. Историк Стивен Вудворт назвал действия огайцев «одним из эпических оборонительных боев той войны». 535 человек огайского полка произвели 43 550 выстрелов за весь бой. Бригада Стенлей между тем встала южнее дома Снодграсса, где к ним подошла и встала левее бригада Харкера. Именно эти части смогли отбить первые атаки Кершоу и Хемфрея. При этом у бригады Хемфрея отказался открытым правый фланг, поэтому Кершоу велел ему стоять на месте и прикрывать фланг бригад, штурмующих холм.

Вскоре подошла дивизия Башрода Джонсона и, не дожидаясь обещанных Хиндманом подкреплений, стала наступать на западную часть хребта. Им удалось подняться на хребет и в этот самый момент федералам на помощь пришли подкрепления — две бригады Грейнджера.

Корпус Грейнджера находился к северу от поля боя, растянутый до самого Россвиля. С утра Грейнджер слушал звуки боя и, наконец, потеряв терпение, по личной инициатива отправил на юг две бригады из дивизии Джеймса Стидмена и бригаду Дэниеля МакКука. Приказ был отдан в 11:30, после чего бригады Стидмена прошли 5 миль и в 13:30 сообщили о своем прибытии Томасу. По пути бригады попали под удар кавалерии Форреста и им пришлось сместиться к западу от дороги. Бригаду МакКука тоже пришлось оставить для защиты тыла, а остальные две бригады вышли как раз к хребту Подкова, и в тот момент, когда теннесийцы Джонсона начали штурм хребта. Их появление помогло удержать позицию[15].

Положение Томаса в целом было критическое. Если бы хребет был взят, он потерял бы единственный путь отступления. Так же выяснилось, что боеприпасы подходят к концу. Огромную опасность представлял собой зазор между бригадами на хребте Подкова и крайней правой дивизией Томаса (Сначала крайней стояла бригада Турчина, затем Рейнольдс поставил справа ещё одну бригаду под собственным командованием. Турчин писал, что между Рейнольдсом и Подковой оставалось около полумили пустого пространства[16]). Томас рассчитывал поставить там бригады Стидмена, но он потребовался на правом фланге. Зазор так и остался неохраняемым, хотя прямо перед ним стояла дивизия Стюарта. Южане так и не заметили этой зияющей бреши в обороне противника.

Бой за хребет превратился в серию атак и контратак. Джонсону на помощь подошли бригады МакНейра (теперь ею командовал полковник Дэвид Колеман), Деаса и Манигольта, но они уже были сильно измотаны боем. На помощь северянам подошла бригада Ван Дервеера. Генерал Уитакер был ранен, под Стидменом была убита лошадь, но он взял в руки знамя и лично повел бригаду вперед. Между тем в атаку на холм пошла бригада Паттона Андерсона, но тоже неудачно. В итоге контратака Стидмена отбросила конфедератов вниз с холма. Грейнджер писал: «Очень немногие из наших людей имели боевой опыт, но они атаковали дивизию ветеранов противника, которых превосходил их численно. И они выбили противника с позиций, заняли их, и затем удерживали долгое время несмотря на ужасающие потери. Победа была за нами, но она была куплена очень дорогой ценой[17]».

Бой за хребет превратился в серию атак и контратак. Джонсону на помощь подошли бригады МакНейра (теперь ею командовал полковник Дэвид Колеман), Деаса и Манигольта, но они уже были сильно измотаны боем. На помощь северянам подошла бригада Ван Дервеера. Генерал Уитакер был ранен, под Стидменом была убита лошадь, но он взял в руки знамя и лично повел бригаду вперед. Между тем в атаку на холм пошла бригада Паттона Андерсона, но тоже неудачно. В итоге контратака Стидмена отбросила конфедератов вниз с холма. Грейнджер писал: «Очень немногие из наших людей имели боевой опыт, но они атаковали дивизию ветеранов противника, которых превосходил их численно. И они выбили противника с позиций, заняли их, и затем удерживали долгое время несмотря на ужасающие потери. Победа была за нами, но она была куплена очень дорогой ценой[17]».

У Лонгстрита в резерве оставалась ещё дивизия Престона, но он совершенно забыл про неё и запросил у Брэгга подкреплений из частей Полка. Однако Брэгг был в плохом настроении — его план провалился, успех левого крыла не отрезал противника от Чаттануги, поэтому он отказал Лонгстриту, сославшись на то, что правое крыло не готово к наступлению.

Наконец, в 15:30 Лонгстрит послал в бой дивизию Престона. Престон взял бригады Арчибальда Грейси и Джона Келли и построил их позади Кершоу. В 16:30 бригады пошли вперед: Грейси справа, Келли слева. Справа атаку поддержали некоторые отряды Кершоу, а слева — люди Башрода Джонсона. Атакующие пошли вверх по склону, несмотря на жесткий ружейный и артиллерийский огонь, подошли на 30 — 40 шагов к укреплениям и около часа простояли там, ведя перестрелку с противником. Бригада Грейси потеряла в этом бою 698 человек из 2003, бригада Келли — 303 из 852. Полки генерала Кершоу (2-й, 8-й, 15-й южнокаролинские) потеряли 504 человека. Престон писал в рапорте, что знамя 2-го алабамского полка было пробито пулями в 83-х местах.

Именно в это время (между 16:00 и 17:00) Томас получил приказ Роузкранса возглавить армию и начать общее отступление. Томас начал отводить дивизии — сначала дивизию Рейнольдса, за ней дивизию Пальмера. Лонгстрит потом писал, что отступление Томаса началось в 17:30, а дивизия Рейнольдса была поставлена в арьергард[3].

Почти одновременно с этим отступлением, около 17:00, Брэгг приказал Полку повторить атаку и то послал дивизию Лиддела, которая силами двух бригад — Гована и Уалталла — вышла к Лафайетской дороге. Томас перебросил туда бригады Кинга и Турчина (из дивизии Рейнольдса). Бригады атаковали Лиддела с фланга, отбросили назад, захватив около 300 пленных и два орудия. Эта атака стала потом известна как «Турчинская атака в тылу врага».

Увидев, что противник отступает, южане возобновили атаку, пытаясь окружить дивизии Джонсона и Баярда. Джонсон смог спастись, а дивизия Баярда потеряла много людей пленными. Томас отступил к хребту Подкова и оттуда стал отходить на запад, оставив арьергардом три полка: 22-й мичиганский, 89-й и 21-й огайские, у которых не оставалось патронов, поэтому им приказали действовать штыками. Они были окружены дивизией Престона и сдались. Турчин писал, что им просто не объяснили, когда и куда отступать[18].

Итоги битвы

В результате сражения при Чикамоге северяне потерпели тяжёлое поражение, но всё же конфедератам не удалось полностью разгромить противника. Разбитая армия Союза отступила к Чаттануге и заняла оборону в районе города. Позиции северян были почти неприступны: Чаттануга находилась в излучине реки Теннесси и прикрывалась горами. Однако южане обложили противника со всех сторон. Первый и единственный раз в ходе войны конфедератам удалось блокировать полевую армию северян. В битве при Чикамоге обе стороны понесли колоссальные потери — около 16 тысяч северян и 18 тысяч южан — несмотря на одержанную победу, потери конфедератов оказались даже больше, чем у их противника. Чикамога стала вторым по уровню потерь сражением после Геттисберга[19].

Общественное мнение как Севера, так и Юга, было потрясено известиями об этих жертвах. Однако если северяне смогли быстро восполнить понесенный урон, то огромные потери Конфедерации ускорили процесс истощения людских резервов армии Юга.

Сражение стало концом карьеры корпусных командиров Союза Томаса Криттендена и Алекандра МакКука. Роузкранс свалил на них всю вину за поражение и отстранил их от командования. Криттенден впоследствии стал дивизионным командиром Потомакской армии.

В случае, если бы командованию Союза не удалось деблокировать Чаттанугу, осаждённая армия под угрозой голода и лишений, неизбежно должна бы была капитулировать, что могло привести северян к катастрофе на Западе. Для спасения осаждённых на должность командующего войсками северян на Западе был срочно назначен генерал Улисс Грант, который немедленно предпринял экстренные меры для снабжения гарнизона и разгрома противника. Противостояние завершилось решающим сражением при Чаттануге

Интересные факты

- Не существует единого мнения о переводе индейского топонима «Чикамога». В популярной литературе принято переводить его с языка чероки как «река смерти». Петер Коззенс считает это неверным переводом, а Джеймс Муни пишет, что значение слова на языке чероки утрачено. Глен Такер предлагал перевод с нижнечерокского «стоячая вода» и языка индейцев Чикасо «хорошее место»[20].

- Битва при Чикамоге является единственной крупной победой южан на Западном театре боевых действий Гражданской войны в США.

- В сражении при Чикамоге прославился выходец из России, бригадный генерал Джон Бэйзил Турчин (Иван Васильевич Турчанинов), проявивший в этой битве полководческий талант и большое личное мужество.

- В битве при Чикамоге героически пал ещё один русский по имени Алексей Смирнов, служивший в 19-м иллинойсском полку, входившем в состав бригады Турчина.

- Одному из участников сражения, Джону Клему, было лишь 12 лет.

В искусстве

Амброз Бирс, который сам участвовал в битве в составе федеральной дивизии Палмера, в рассказе «Чикамога» показывает последствия битвы глазами глухонемого мальчика.

Напишите отзыв о статье "Битва при Чикамоге"

Примечания

- ↑ Лонгстрит называет 17 800 (www.wtj.com/archives/longstreet/long31b.htm)

- ↑ Korn, Jerry, and the Editors of Time-Life Books. The Fight for Chattanooga: Chickamauga to Missionary Ridge. Alexandria, VA: Time-Life Books, 1985. С. 35

- ↑ 1 2 [www.wtj.com/archives/longstreet/long31b.htm From Manassas to Appomattox]

- ↑ Cozzens, Peter. This Terrible Sound: The Battle of Chickamauga. Urbana: University of Illinois Press, 1992. С. 294

- ↑ Connelly, pp. 207-08.

- ↑ Turchin, John Basil. Chickamauga. Chicago: Fergus Printing Co., 1888. С. 112

- ↑ Turchin, John Basil. Chickamauga. Chicago: Fergus Printing Co., 1888. С. 113

- ↑ [www.civilwarhome.com/rosecranschick.htm Рапорт Роузкранса]

- ↑ Henry M. Cist, The Army Of The Cumberland Kessinger Publishing, 2004 С. 141

- ↑ [www.civilwarhome.com/davischickamaugaor.htm Рапорт Дэвиса]

- ↑ Woodworth, Steven E. Six Armies in Tennessee: The Chickamauga and Chattanooga Campaigns. Lincoln: University of Nebraska Press, 1998 С. 111—112

- ↑ Eicher, David J. The Longest Night: A Military History of the Civil War. New York: Simon & Schuster, 2001 С 588

- ↑ Полковник Уильям Перри командовал бригадой Шеффилда в дивизии Лоу. В прошлом это была бригада генерала Лоу.

- ↑ Lamers, William M. The Edge of Glory: A Biography of General William S. Rosecrans, U.S.A. Baton Rouge, 1961 С 336

- ↑ Turchin, John Basil. Chickamauga. Chicago: Fergus Printing Co., 1888. С. 137

- ↑ Turchin, John Basil. Chickamauga. Chicago: Fergus Printing Co., 1888. С. 140

- ↑ Turchin, John Basil. Chickamauga. Chicago: Fergus Printing Co., 1888. С. 139

- ↑ Turchin, John Basil. Chickamauga. Chicago: Fergus Printing Co., 1888. С. 155

- ↑ [www.civilwarhome.com/Battles.htm The Ten Costliest Battles of the Civil War]

- ↑ Tucker, Glenn. Chickamauga: Bloody Battle in the West. Dayton, OH: Morningside House, 1972 С. 122

Литература

- Cleaves, Freeman. Rock of Chickamauga: The Life of General George H. Thomas. Norman: University of Oklahoma Press, 1948. ISBN 0-8061-1978-0.

- Connelly, Thomas L. Autumn of Glory: The Army of Tennessee 1862—1865. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1971. ISBN 0-8071-2738-8.

- Cozzens, Peter. This Terrible Sound: The Battle of Chickamauga. Urbana: University of Illinois Press, 1992. ISBN 978-0-252-01703-2.

- Turchin, John Basil. Chickamauga. Chicago: Fergus Printing Co., 1888

- Stephen Chicoine, John Basil Turchin and the Fight to Free the Slaves, Greenwood Publishing Group, 2003 ISBN 0-275-97441-3

- Бурин С. Н. На полях сражений Гражданской войны в США. М., «Наука», 1988.

Ссылки

- [www.wtj.com/archives/longstreet/long31a.htm Longstreet: From Manassas to Appomattox, глава 31]

- [www.civilwarhome.com/chickama.htm Рапорты генералов после Чикамоги]

- [www.civilwar.org/battlefields/chickamauga/chickamauga-maps/chickamauga-day-1-morning.html Карта сражения, утро 19 сентября]

- [www.civilwar.org/battlefields/chickamauga/chickamauga-maps/chickamauga-day-2-midday.html Карта сражения. 20 сентября, атака Лонгстрита]

- [www.civilwaranimated.com/ChickamaugaAnimation.html Анимированная карта сражения]

- [www.ohiocivilwarcentral.com/entry.php?rec=6 Огайские части в сражении при Чикамоге]

Отрывок, характеризующий Битва при Чикамоге

К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать.

Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.

Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется всо ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю администратору, с своей утлой лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.

Растопчин чувствовал это, и это то раздражало его. Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшая его видеть.

Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную светлую гостиную, подошел к двери балкона, взялся за ручку, оставил ее и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом, размахивая рукой, говорил что то. Окровавленный кузнец с мрачным видом стоял подле него. Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов.

– Готов экипаж? – сказал Растопчин, отходя от окна.

– Готов, ваше сиятельство, – сказал адъютант.

Растопчин опять подошел к двери балкона.

– Да чего они хотят? – спросил он у полицеймейстера.

– Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанью, про измену что то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить…

– Извольте идти, я без вас знаю, что делать, – сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» – думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. «La voila la populace, la lie du peuple, – думал он, глядя на толпу, – la plebe qu'ils ont soulevee par leur sottise. Il leur faut une victime, [„Вот он, народец, эти подонки народонаселения, плебеи, которых они подняли своею глупостью! Им нужна жертва“.] – пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И по тому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева.

– Готов экипаж? – в другой раз спросил он.

– Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, – отвечал адъютант.

– А! – вскрикнул Растопчин, как пораженный каким то неожиданным воспоминанием.

И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.

– Здравствуйте, ребята! – сказал граф быстро и громко. – Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! – И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.

По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз… он тебе всю дистанцию развяжет!» – говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии.

Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого то.

– Где он? – сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из за угла дома выходившего между, двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищеные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.

– А ! – сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. – Поставьте его сюда! – Молодой человек, брянча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки.

Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающихся к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног.

Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо.

– Ребята! – сказал Растопчин металлически звонким голосом, – этот человек, Верещагин – тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.

Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритою головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.

Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.

– Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, – говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу: – Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам!

Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего то неизвестного, непонятного и страшного становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.

– Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! – закричал Растопчин. – Руби! Я приказываю! – Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.

– Граф!.. – проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. – Граф, один бог над нами… – сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.

– Руби его! Я приказываю!.. – прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как Верещагин.

– Сабли вон! – крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю.

Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула переднии, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой, стоял рядом с Верещагиным.

– Руби! – прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с исказившимся злобой лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове.

«А!» – коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе.

«О господи!» – послышалось чье то печальное восклицание.

Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся У Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалось мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.

Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного, до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его.

«Топором то бей, что ли?.. задавили… Изменщик, Христа продал!.. жив… живущ… по делам вору мука. Запором то!.. Али жив?»

Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипеньем, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего, окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад.

«О господи, народ то что зверь, где же живому быть!» – слышалось в толпе. – И малый то молодой… должно, из купцов, то то народ!.. сказывают, не тот… как же не тот… О господи… Другого избили, говорят, чуть жив… Эх, народ… Кто греха не боится… – говорили теперь те же люди, с болезненно жалостным выражением глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длинной тонкой шеей.

Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная, измазанная в пыли, мертвая бритая голова на длинной шее, подворачиваясь, волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа.

В то время как Верещагин упал и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Растопчин вдруг побледнел, и вместо того чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть.

– Ваше сиятельство, сюда… куда изволите?.. сюда пожалуйте, – проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «La populace est terrible, elle est hideuse, – думал он по французски. – Ils sont сошше les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair. [Народная толпа страшна, она отвратительна. Они как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса.] „Граф! один бог над нами!“ – вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Растопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Растопчин презрительно улыбнулся сам над собою. „J'avais d'autres devoirs, – подумал он. – Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont peri et perissent pour le bien publique“, [У меня были другие обязанности. Следовало удовлетворить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага.] – и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе, – не как о Федоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Федор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique [общественного блага]), но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. „Ежели бы я был только Федор Васильевич, ma ligne de conduite aurait ete tout autrement tracee, [путь мой был бы совсем иначе начертан,] но я должен был сохранить и жизнь и достоинство главнокомандующего“.

Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть le bien publique [общественное благо], предполагаемое благо других людей.

Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.

Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим a propos [удобным случаем] – наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.

«Верещагин был судим и приговорен к смертной казни, – думал Растопчин (хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе). – Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d'une pierre deux coups [одним камнем делал два удара]; я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея».

Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился.

Через полчаса граф ехал на быстрых лошадях через Сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было, и думая и соображая только о том, что будет. Он ехал теперь к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные в колкие упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастия, имеющие произойти от оставления столицы, от погибели России (как думал Растопчин), ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет ему, Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам.

Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелась кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что то крича и размахивая руками.

Один вз них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к вим.

Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно желтым белкам.

– Стой! Остановись! Я говорю! – вскрикивал он пронзительно и опять что то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями в жестами.

Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом.

– Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну. Растерзали мое тело. Царствие божие разрушится… Трижды разрушу и трижды воздвигну его, – кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.

– Пош… пошел скорее! – крикнул он на кучера дрожащим голосом.

Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.

Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов:

«Руби его, вы головой ответите мне!» – «Зачем я сказал эти слова! Как то нечаянно сказал… Я мог не сказать их (думал он): тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого, робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе… «Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plebe, le traitre… le bien publique», [Чернь, злодей… общественное благо.] – думал он.

У Яузского моста все еще теснилось войско. Было жарко. Кутузов, нахмуренный, унылый, сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими не то гневными, не то испуганными глазами подошел к Кутузову и стал по французски говорить ему что то. Это был граф Растопчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда, потому что Москвы и столицы нет больше и есть одна армия.

– Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения: всего этого не было бы! – сказал он.

Кутузов глядел на Растопчина и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно усиливался прочесть что то особенное, написанное в эту минуту на лице говорившего с ним человека. Растопчин, смутившись, замолчал. Кутузов слегка покачал головой и, не спуская испытующего взгляда с лица Растопчина, тихо проговорил:

– Да, я не отдам Москвы, не дав сражения.

Думал ли Кутузов совершенно о другом, говоря эти слова, или нарочно, зная их бессмысленность, сказал их, но граф Растопчин ничего не ответил и поспешно отошел от Кутузова. И странное дело! Главнокомандующий Москвы, гордый граф Растопчин, взяв в руки нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки.

В четвертом часу пополудни войска Мюрата вступали в Москву. Впереди ехал отряд виртембергских гусар, позади верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король.

Около середины Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость «le Kremlin».

Вокруг Мюрата собралась небольшая кучка людей из остававшихся в Москве жителей. Все с робким недоумением смотрели на странного, изукрашенного перьями и золотом длинноволосого начальника.

– Что ж, это сам, что ли, царь ихний? Ничево! – слышались тихие голоса.

Переводчик подъехал к кучке народа.

– Шапку то сними… шапку то, – заговорили в толпе, обращаясь друг к другу. Переводчик обратился к одному старому дворнику и спросил, далеко ли до Кремля? Дворник, прислушиваясь с недоумением к чуждому ему польскому акценту и не признавая звуков говора переводчика за русскую речь, не понимал, что ему говорили, и прятался за других.

Мюрат подвинулся к переводчику в велел спросить, где русские войска. Один из русских людей понял, чего у него спрашивали, и несколько голосов вдруг стали отвечать переводчику. Французский офицер из передового отряда подъехал к Мюрату и доложил, что ворота в крепость заделаны и что, вероятно, там засада.

– Хорошо, – сказал Мюрат и, обратившись к одному из господ своей свиты, приказал выдвинуть четыре легких орудия и обстрелять ворота.

Артиллерия на рысях выехала из за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца Вздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу.

В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Несколько человек пехотных солдат побежали к Кутафьевским воротам. В воротах лежали бревна и тесовые щиты. Два ружейные выстрела раздались из под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним. Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатами побежал назад.

Послышалось еще три выстрела из ворот.

Один выстрел задел в ногу французского солдата, и странный крик немногих голосов послышался из за щитов. На лицах французского генерала, офицеров и солдат одновременно, как по команде, прежнее выражение веселости и спокойствия заменилось упорным, сосредоточенным выражением готовности на борьбу и страдания. Для них всех, начиная от маршала и до последнего солдата, это место не было Вздвиженка, Моховая, Кутафья и Троицкие ворота, а это была новая местность нового поля, вероятно, кровопролитного сражения. И все приготовились к этому сражению. Крики из ворот затихли. Орудия были выдвинуты. Артиллеристы сдули нагоревшие пальники. Офицер скомандовал «feu!» [пали!], и два свистящие звука жестянок раздались один за другим. Картечные пули затрещали по камню ворот, бревнам и щитам; и два облака дыма заколебались на площади.

Несколько мгновений после того, как затихли перекаты выстрелов по каменному Кремлю, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закружилась в воздухе. Вместе с этим звуком раздался человеческий одинокий крик в воротах, и из за дыма появилась фигура человека без шапки, в кафтане. Держа ружье, он целился во французов. Feu! – повторил артиллерийский офицер, и в одно и то же время раздались один ружейный и два орудийных выстрела. Дым опять закрыл ворота.

За щитами больше ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом, вдоль стен, к Знаменке.

– Enlevez moi ca, [Уберите это,] – сказал офицер, указывая на бревна и трупы; и французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду. Кто были эти люди, никто не знал. «Enlevez moi ca», – сказано только про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы они не воняли. Один Тьер посвятил их памяти несколько красноречивых строк: «Ces miserables avaient envahi la citadelle sacree, s'etaient empares des fusils de l'arsenal, et tiraient (ces miserables) sur les Francais. On en sabra quelques'uns et on purgea le Kremlin de leur presence. [Эти несчастные наполнили священную крепость, овладели ружьями арсенала и стреляли во французов. Некоторых из них порубили саблями, и очистили Кремль от их присутствия.]

Мюрату было доложено, что путь расчищен. Французы вошли в ворота и стали размещаться лагерем на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья из окон сената на площадь и раскладывали огни.

Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Маросейке, Лубянке, Покровке. Третьи размещались по Вздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе.

Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до 1/3 части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожалось войско и образовались не жители и не солдаты, а что то среднее, называемое мародерами. Когда, через пять недель, те же самые люди вышли из Москвы, они уже не составляли более войска. Это была толпа мародеров, из которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались ценны и нужны. Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удержать приобретенное. Подобно той обезьяне, которая, запустив руку в узкое горло кувшина и захватив горсть орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченного, и этим губит себя, французы, при выходе из Москвы, очевидно, должны были погибнуть вследствие того, что они тащили с собой награбленное, но бросить это награбленное им было так же невозможно, как невозможно обезьяне разжать горсть с орехами. Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой нибудь квартал Москвы, не оставалось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали или отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили и ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам и по домам, было много; но войска уже не было.

В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилия жителей и мародерство, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку; но, несмотря ни на какие меры. люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Как голодное стадо идет в куче по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу.

Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в который они вошли прежде всего. Солдаты кавалеристы, входя в оставленный со всем добром купеческий дом и находя стойла не только для своих лошадей, но и лишние, все таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили и даже дрались с другими командами. Не успев поместиться еще, солдаты бежали на улицу осматривать город и, по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В Каретном ряду оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая себе коляски и кареты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было; везде, кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные, незанятые места, в которых, как казалось французам, было еще больше богатств. И Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля; точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный, пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город; и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство.

Французы приписывали пожар Москвы au patriotisme feroce de Rastopchine [дикому патриотизму Растопчина]; русские – изуверству французов. В сущности же, причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе сто тридцать плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Стоит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество пожаров в этой местности тотчас увеличивается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Le patriotisme feroce de Rastopchine и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей – не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а, во всяком случае, хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.

Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу чужих людей. Москва сожжена жителями, это правда; но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба соли и ключей французам, а выехали из нее.

Расходившееся звездой по Москве всачивание французов в день 2 го сентября достигло квартала, в котором жил теперь Пьер, только к вечеру.

Пьер находился после двух последних, уединенно и необычайно проведенных дней в состоянии, близком к сумасшествию. Всем существом его овладела одна неотвязная мысль. Он сам не знал, как и когда, но мысль эта овладела им теперь так, что он ничего не помнил из прошедшего, ничего не понимал из настоящего; и все, что он видел и слышал, происходило перед ним как во сне.

Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, охватившей его, и которую он, в тогдашнем состоянии, но в силах был распутать. Он поехал на квартиру Иосифа Алексеевича под предлогом разбора книг и бумаг покойного только потому, что он искал успокоения от жизненной тревоги, – а с воспоминанием об Иосифе Алексеевиче связывался в его душе мир вечных, спокойных и торжественных мыслей, совершенно противоположных тревожной путанице, в которую он чувствовал себя втягиваемым. Он искал тихого убежища и действительно нашел его в кабинете Иосифа Алексеевича. Когда он, в мертвой тишине кабинета, сел, облокотившись на руки, над запыленным письменным столом покойника, в его воображении спокойно и значительно, одно за другим, стали представляться воспоминания последних дней, в особенности Бородинского сражения и того неопределимого для него ощущения своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием они. Когда Герасим разбудил его от его задумчивости, Пьеру пришла мысль о том, что он примет участие в предполагаемой – как он знал – народной защите Москвы. И с этой целью он тотчас же попросил Герасима достать ему кафтан и пистолет и объявил ему свое намерение, скрывая свое имя, остаться в доме Иосифа Алексеевича. Потом, в продолжение первого уединенно и праздно проведенного дня (Пьер несколько раз пытался и не мог остановить своего внимания на масонских рукописях), ему несколько раз смутно представлялось и прежде приходившая мысль о кабалистическом значении своего имени в связи с именем Бонапарта; но мысль эта о том, что ему, l'Russe Besuhof, предназначено положить предел власти зверя, приходила ему еще только как одно из мечтаний, которые беспричинно и бесследно пробегают в воображении.