Хьюджер, Бенжамин

| Бенжамин Хьюджер | |

| англ. | |

| |

| Дата рождения | |

|---|---|

| Место рождения | |

| Дата смерти | |

| Место смерти | |

| Принадлежность | |

| Род войск | |

| Годы службы |

1861—1863 |

| Звание | |

| Сражения/войны | |

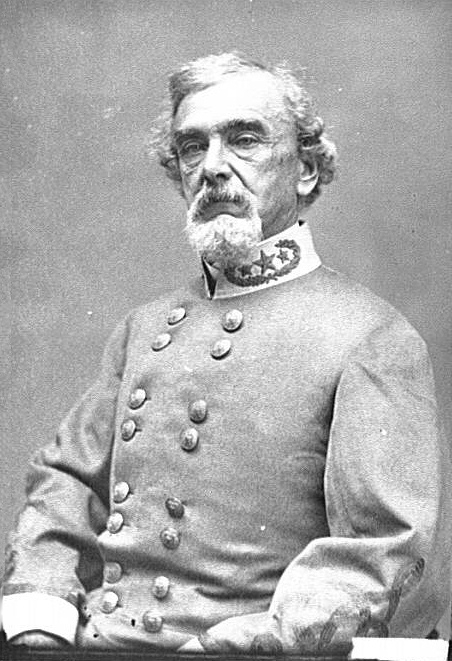

Бенжамин Хьюджер (англ. Benjamin Huger; 22 ноября 1805 — 7 декабря 1877) — офицер американской армии, который отличился во время американо-мексиканской войны. Служил генералом в армии Конфедерации во время Гражданской Войны. Известен своими сомнительными действиями при штурме Норфолка и во время кампании на Полуострове. Отстранённый от военной службы, он провел остаток войны на штабных должностях на Транс-миссисипском театре боевых действий. После войны стал фермером в Северной Каролине и позже в Вирджинии.

Содержание

Ранние годы

Хугер родился в 1805 году в Чарльстоне (Южная Каролина) в семье Фрэнсиса Кинлока Хугера и Хэрриет Лукас Пинкней, поэтому по матери он был внуком генерал-майора Томаса Пинкнея — американского посла в Британии. Его дед по отцу, которого тоже звали Бенжамин Хугер, был американским патриотом и участником революции, и был убит в Чарльстоне во время британской оккупации.

В 1821 году Хугер поступил в военную академию Вест-Пойнт и закончил её через четыре года, девятым из курса в 37 человек. 1 июля 1825 года он получил временное повышение до второго лейтенанта, затем был повышен до второго лейтенанта 3-го артиллерийского полка. Служил инженером-топографом до 1828 года, после чего взял отпуск и прожил в Европе с 1828 по 1830 год. Впоследствии занимался рекрутской деятельностью, затем служил в гарнизоне форта Трамбал в Нью-Лондоне (Коннектикут). С 1832 по 1839 командовал фортом Монро в Хэмптоне, Вирджиния[1].

7 февраля 1831 года Хугер женился на своей кузине Элизабет Селестин Пинкней. У них было пять детей: Бенжамин, Юстас, Френсис, Томас и Селестина. Один из них, Фрэнсис Кинлох Хугер, также окончил Вест-Пойнт в 1860 году. Впоследствии он вступил в армию Конфедерации, дослужился до звания подполковника и к концу войны командовал батальоном полевой артиллерии.

Мексиканская война

Хьюджер проявил себя во время мексиканской войны, где служил начальником артиллерии при штабе генерал-майора Уинфилда Скотта. В марте 1847 года он участвовал в осаде Веракруса, за что 29 марта 1847 года получил временное звание майора. 8 сентября получил временное звание подполковника за участие в сражении при Молино-дель-Рей. Хьюджер участвовал в штурме Чапультепека и за храбрость получил временное звание полковника[1].

С 1848 по 1851 год он снова командовал арсеналом в форт Монро, затем возглавил арсенал в Харперс-Ферри, где служил до 1854 года. В 1852 году власти штата наградили его шпагой за долгую службу Южной Каролине. С 1854 по 1860 он руководил арсеналом в округе Балтимор (Мериленд), где 15 февраля 1855 года получил звание майора регулярной армии. В том же году он отправился на театр военых действий Крымской войны в качестве наблюдателя. С 1860 года Хтюджер командовал арсеналом Чарльстона. Весной 1861 года он уволился из армии[1].

Гражданская война

Несмотря на сецессию своего родного штата в декабре 1860 года, Хьюджер оставался в федеральной армии после сражения за форт Самтер, и уволился только 22 апреля 1861 года. Перед самым сражением Хьюджер посетил форт Самтер и посовещался с его командиром, Робертом Андерсоном, чтобы определить, на чьей он стороне. И хотя Адерсон тоже был по рождению южанин, он предпочел сражаться на стороне Союза, так что Хьюджер покинул его.

16 марта Хьюджер был назначен в пехоту подполковником и затем недолго командовал частями около Норфолка. 22 мая его назначили бригадным генералом. 7 октября он был повышен до генерал-майора.

Норфолк

В начале 1862 года федеральная армия и флот подошли к побережью Северной Каролины и Вирджинии, которое находилось в зоне ответственности Хьюджера. Подчиненный Хьюджера, бригадный генерал Генри Уайз, оборонял Роанок-Айленд. Он запросил у Хьюджера помощи артиллерией, припасами и особенно людьми, сильно опасаясь за свою слабо укрепленную позицию. В ответ Хьюджер посоветовал ему полагаться не на дополнительные силы, а на «трудолюбие и спокойствие» (hard work and coolness). Президент Дэвис в итоге приказал Хьюджеру помочь острову, но было уже поздно. 7—8 февраля федеральные транспорта высадили на остров пехоту генерала Бернсайда, и началось Сражение при Роанок-Айленд. У Хьюджера было 13 000 человек, но он не смог своевременно усилить отряд Уайза, и в итоге Бернсайду удалось быстро подавить оборону острова и принудить противника к капитуляции.

После сражения при Элизабет-Сити (10 февраля), сражения при Нью-Берне (14 марта), сражения при Саус-Майлз (19 апреля) и ряда иных десантных операций, правительство Конфедерации решило, что Хугер не сможет удержать Норфолк. 27 апреля генерал Джонстон приказал Хьюджеру покинуть территорию, забрав все, что можно спасти из Госпортских Верфей. 1 мая Хугер начал эвакуацию, и приказал поджечь верфи в Норфолке и Портсмуте. Через 10 дней федеральная армия заняла Госпортские верфи. Историк Вебб Гаррисон полагает, что эвакуация была проедена Хьюджером неудовлетворительно и многое попало в руки противника. В результате эвакуации был потерян и броненосец CSS Virginia, который не смог подняться вверх по реке Джеймса из-за недостаточной глубины, и не мог выйти в открытое море. 11 мая он был взорван. Конгресс Конфедерации начал следствие, выясняя долю вины Хьюджера в сдаче Роанок-Айленда. Сам Хьюджер тем временем отступил к Петерсбергу.

Кампания на Полуострове

Президент Дэвис назначил Хьюджера командиром дивизии в Северовирджинскую армию генерала Джонстона. Эта дивизия отступала вместе со всей армией к Ричмонду, и там приняла участие в сражении при Севен-Пайнс. Дивизия состояла из трех бригад:

- Бригада Вильяма Махоуна

- Бригада Эмброуза Райта

- Бригада Льюиса Армистеда

По плану Джонстона три бригады Хьюджера находились под общим командованием генерала Лонгстрита, однако Хьюджеру это не сообщили. 31 мая он повел бригаду к полю боя, однако дорога оказалась перекрыта дивизиями Лонгстрита, который выбрали неверную дорогу. Только тут он узнал, что находится в подчинении у Лонгстрита. Он спросил, кто же тут старший по званию, и ему сказали, что Лонгстрит, хотя это было не так. Из-за этой задержки, а также из-за приказов Лонгстрита стоять и ждать инструкций, привели к тому, что дивизия Хьюджера не участвовала в боях 31 мая. В рапорте после сражения Лонгстрит несправедливо назвал Хьюджера причиной неудач того дня.

Узнав про обвинение, Хьюджер попросил Джонстона исследовать обстоятельства произошедшего, но ему было отказано. Он попросил президента провести судебное расследование, но этого тоже не было сделано. После войны Эдвард Портер Александер писал: «Действительно, грустно, что он стал козлом отпущения в те дни»[2].

Семидневная битва

Хьюджер участвовал в нескольких сражениях Семидневной битвы, на этот раз под началом Роберта Ли, который сменил раненого Джонстона. Ли планировал атаковать изолированый федеральный корпус Портера основными силами армии, оставив чуть менее 30 000 человек на оборону Ричмонда. Эти силы состояли из дивизий Джона Магрудера, Теофилиуса Холмеса и Хьюджера. 25 июня началось сражение при Оак-Гроув: участок дивизии Хьюджера был атакован двумя дивизиями III федералного корпуса: дивизиями Джозефа Хукера и Филипа Керни. Когда атака противника выдохлась, Хьюджер взял инициативу в свои руки и провёл контратаку силами бригады Райта. Вскоре после ещё одна федеральная дивизия начала наступление, но так же была остановлена. В этом сражении Хьюджер потерял 541 человека, нанеся противнику урон в 626 человек.

Ли продолжил попытку уничтожения армии противника. Потомакская армия начала отступление, и Ли организовал преследование, в котором участвовала и дивизия Хьюджера. 29 июня генерал Магрудер решил, что его могут атаковать превосходящие силы противника, и запросил подкреплений. Ли послал на помощь две бригады из дивизии Хьюджера, с указанием вернуться, если атаки не случится до 14:00. Условленное время наступило и бригады Хьюджера повернули обратно, и в итоге несколько позже в ходе сражения при Саваж-Стейшен Магрудер сражался в одиночку. Хьюджер же по этой причине так и не успел вступить в бой. На следующий день, 30 июня, Хьюджеру было приказано наступать на Глендейл и своей атакой начать сражение. Однако, противник перекрыл завалами пути его марша, которые задержали его наступление на целый день. Хьюджер приказал прорубать в лесу дополнительную просеку, а в это время остальная армия ждала звука выстрелов его орудий, чтобы начать общую атаку. В результате, в сражении при Глендейле его дивизия снова не участвовала.

Следующий день, 1 июля 1862 года, стал последим днем полевой службы Хьюджера. Его дивизия должна была атаковать федеральные позиции у Малверн-Хилл. Так как генерал Магрудер по недоразумению оказался далеко от поля боя, Хьюджер занял его место, встав правее дивизии Дэниеля Хилла. Генерал Ли приказал начать общий артиллерийский обстрел позиций противника, а бригаде Армистеда из дивизии Хьюджера было поручено оценить урон и начать атаку, кода это станет возможным. Артиллерийская подготовка не удалась, но Армистед послал свою бригаду вперед, чтобы отбросить стрелковую цепь противника. Это стало причиной начала наступления нескольких других бригад, и все вместе превратилось в неорганизованную атаку, которая была отбита с большими потерями. Бригадам Хьюджера — Армистеду, Райту и Махоуну — удалось подойти на 70 метров к линиям противника, но продвинуться дальше они не смогли. В 18:00 еще одна бригада дивизии Хьюджера — под командованием Роберта Рэнсома — почти прорвалась к федеральным линям, но в итоге так же вынуждена была отступить.

Транс-Миссисипи

После отстранения от полевой службы Хьюджер несколько месяцев служил генеральным инспектором артиллерии, а затем был отправлен на Запад. 26 августа он стал он стал инспектором артиллерии Транс-Миссисипского департамента. Он находился на этом посту до конца войны, и в 1865 году сдался со всей армией департамента. 12 июня 1865 года он был отпущен под честное слово в Шривпорте, Луизиана и вернулся к гражданской жизни[3].

Послевоенная деятельность

После войны Хьюджер занялся фермерством в Северной Каролине и затем в округе Фокьер в Вирджинии. Из-за проблем со здоровьем он в итоге вернулся в Чарльстон. Он стал членом Ацтекского Клуба, основанного офицерами после мексиканской войны и до 1867 года был его вице-президентом. Хьюджер умер в Чарльстоне в конце 1877 года и был похоронен на кладбище Грин-Маунт-Семетери в мерилендском Малтиморе.

Напишите отзыв о статье "Хьюджер, Бенжамин"

Примечания

Литература

- Eicher, John H., and David J. Eicher. Civil War High Commands. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. ISBN 0-8047-3641-3.

- Rhoades, Jeffrey L. Scapegoat General: The Story of General Benjamin Huger, C.S.A. Hamden, CT: Archon Books, 1985. ISBN 0-208-02069-1.

- Wakelyn, Jon L. Biographical Dictionary of the Confederacy. Westport, CT: Greenwood Press, 1977. ISBN 0-8371-6124-X.

- Warner, Ezra J. Generals in Gray: Lives of the Confederate Commanders. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1959. ISBN 0-8071-0823-5.

- Wert, Jeffry D. General James Longstreet: The Confederacy’s Most Controversial Soldier: A Biography. New York: Simon & Schuster, 1993. ISBN 0-671-70921-6.

Ссылки

- [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/America/United_States/Army/USMA/Cullums_Register/399*.html Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1825]

- [www.thelatinlibrary.com/chron/civilwarnotes/huger.html Benjamin Huger (1805—1877)]

Отрывок, характеризующий Хьюджер, Бенжамин

– Соня! что ты?… Что, что с тобой? У у у!…И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.

– Николенька едет через неделю, его… бумага… вышла… он сам мне сказал… Да я бы всё не плакала… (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем) я бы всё не плакала, но ты не можешь… никто не может понять… какая у него душа.

И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша.

– Тебе хорошо… я не завидую… я тебя люблю, и Бориса тоже, – говорила она, собравшись немного с силами, – он милый… для вас нет препятствий. А Николай мне cousin… надобно… сам митрополит… и то нельзя. И потом, ежели маменьке… (Соня графиню и считала и называла матерью), она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право… вот ей Богу… (она перекрестилась) я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна… За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем…

Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокоиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.

– Соня! – сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины. – Верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?

– Да, эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что и покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне, а он женится на Жюли. Ты видишь, как он с ней целый день… Наташа! За что?…

И опять она заплакала горьче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокоивать.

– Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой в диванной; помнишь, после ужина? Ведь мы всё решили, как будет. Я уже не помню как, но, помнишь, как было всё хорошо и всё можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему всё сказала. А он такой умный и такой хороший, – говорила Наташа… – Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька, Соня. – И она целовала ее, смеясь. – Вера злая, Бог с ней! А всё будет хорошо, и маменьке она не скажет; Николенька сам скажет, и он и не думал об Жюли.

И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котеночек оживился, глазки заблистали, и он готов был, казалось, вот вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.

– Ты думаешь? Право? Ей Богу? – сказала она, быстро оправляя платье и прическу.

– Право, ей Богу! – отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос.

И они обе засмеялись.

– Ну, пойдем петь «Ключ».

– Пойдем.

– А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой смешной! – сказала вдруг Наташа, останавливаясь. – Мне очень весело!

И Наташа побежала по коридору.

Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху, к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом, побежала вслед за Наташей по коридору в диванную. По просьбе гостей молодые люди спели квартет «Ключ», который всем очень понравился; потом Николай спел вновь выученную им песню.

В приятну ночь, при лунном свете,

Представить счастливо себе,

Что некто есть еще на свете,

Кто думает и о тебе!

Что и она, рукой прекрасной,

По арфе золотой бродя,

Своей гармониею страстной

Зовет к себе, зовет тебя!

Еще день, два, и рай настанет…

Но ах! твой друг не доживет!

И он не допел еще последних слов, когда в зале молодежь приготовилась к танцам и на хорах застучали ногами и закашляли музыканты.

Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала:

– Мама велела вас просить танцовать.

– Я боюсь спутать фигуры, – сказал Пьер, – но ежели вы хотите быть моим учителем…

И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.

Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива; она танцовала с большим , с приехавшим из за границы . Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня. И, приняв самую светскую позу (Бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.

– Какова, какова? Смотрите, смотрите, – сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.

Наташа покраснела и засмеялась.

– Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного?

В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом – оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как то по балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки хитрою улыбкой, и как только дотанцовали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:

– Семен! Данилу Купора знаешь?

Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура англеза .)

– Смотрите на папа, – закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.

Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и всё более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой – женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

– Батюшка то наш! Орел! – проговорила громко няня из одной двери.

Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцовать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, всё более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких выверток и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притопываньях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась всё более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимания и даже не старались о том. Всё было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтоб смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках, носясь вокруг Марьи Дмитриевны и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.

– Вот как в наше время танцовывали, ma chere, – сказал граф.

– Ай да Данила Купор! – тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.

В то время как у Ростовых танцовали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безухим сделался шестой удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет; больному дана была глухая исповедь и причастие; делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым Екатерининским вельможей, графом Безухим.

Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что то несколько раз тихо повторил ему.

Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел чрез длинный коридор на заднюю половину дома, к старшей княжне.

Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шопотом говорили между собой и замолкали каждый раз и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто нибудь выходил из нее или входил в нее.

– Предел человеческий, – говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, – предел положен, его же не прейдеши.

– Я думаю, не поздно ли соборовать? – прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.

– Таинство, матушка, великое, – отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.

– Это кто же? сам главнокомандующий был? – спрашивали в другом конце комнаты. – Какой моложавый!…

– А седьмой десяток! Что, говорят, граф то не узнает уж? Хотели соборовать?

– Я одного знал: семь раз соборовался.

Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лоррена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол.

– Tres beau, – говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, – tres beau, princesse, et puis, a Moscou on se croit a la campagne. [прекрасная погода, княжна, и потом Москва так похожа на деревню.]

– N'est ce pas? [Не правда ли?] – сказала княжна, вздыхая. – Так можно ему пить?

Лоррен задумался.

– Он принял лекарство?

– Да.

Доктор посмотрел на брегет.

– Возьмите стакан отварной воды и положите une pincee (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincee) de cremortartari… [щепотку кремортартара…]

– Не пило слушай , – говорил немец доктор адъютанту, – чтопи с третий удар шивь оставался .

– А какой свежий был мужчина! – говорил адъютант. – И кому пойдет это богатство? – прибавил он шопотом.