История русской литературы

Исто́рия ру́сской литерату́ры — история развития литературы на древнерусском и русском языках, а также на русских изводах старославянского языка. Русская литература существовала ещё до XI века и может быть отнесена к средневековой литературе[1].

Содержание

Древнерусская литература

Черты древнерусской литературы

Историзм — привязанность произведения к определённой вехе в истории или историческому деятелю[2].

Гражданственность — восприятие писателя своего труда как служение своей стране. Произведение отличается серьёзностью и пытается ответить на основные вопросы жизни, зовут к её преобразованию и обладает разнообразным, но всегда высоким идеалом[2].

Критика действительности — обличение поступков или самих правителей. В XI веке летописец Никон вынужден бежать от гнева Изяслава в Тмуторокань; некий Василий в начале XII века составляет обличительную повесть об ослеплении князьми Василька Теребовльского[2].

Патриотизм — отображение литературы патриотических чувств автора. Эта черта связана не только с гордостью за Русскую землю, но и со скорбью по поражениям, стремлением вразумить князей и бояр[2].

Собрания

По состоянию на начало XIX века древнерусская литература исследована слабо, несмотря на то, что исследовались они крупнейшими представителями академической науки. Многие памятники не изданы. Не закончено издание «Великих Четьи-Миней», не издан «Еллинский и Римский летописец», научно не издан «Пролог», большинство сборников устойчивого состава и некоторые летописи. Только частично напечатаны произведения Симеона Полоцкого; нет научных изданий многих знаменитых памятников древнерусской литературы[3].

Отдельные рукописные собрания памятников не достаточно или вовсе не описаны. Крупнейшие литературные собрания и произведения хранятся в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве; менее крупные имеются в Новосибирске, Пскове, Ярославле, Владимире, Ростове, Костроме. В небольших количествах встречаются в краеведческих музеях, научных библиотеках университетов, архивах, у коллекционеров и старообрядцев[3].

Наиболее распространённые тип рукописей — сборники. Писец переписывает произведения по какому-то признаку в тетрадь. Но бывало и так, что переплетчик собирал имевшиеся тетради и переплетал только потому, что они являлись одного формата или объединялись по содержанию. Такие сборники принято называть конволютами[3].

Различаются и сборники определённого (традиционного) содержания, как например «Златоструй», «Измарагд», «Торжественник» и так далее; и сборники неопределённого содержания, отражающие индивидуальные вкусы и интересы того или иного писца или заказчика[3].

Крупные по масштабам произведения (летописные своды, сочинения по всемирной истории, патерики, сочинения церковно-служебного характера, прологи — сборники кратких житий святых и т. д.) переплетались в отдельные книги[3].

Чувство авторской собственности не было развитым и потому понравившиеся произведения по мере переписывания могли включить в состав других произведений. Это переписывание роднит фольклор и литературные произведения[3].

До XI века

Древнерусская литература принадлежит к средневековой литературе. Большая часть произведений не имела постоянного текста[2].

Произведения не стремятся поразить новизной, а напротив, успокаивают привычностью. Творя, автор словно «совершает обряд»: рассказывает всё в подобающих церемониальных формах. Он восхваляет и порицает то, что принято восхвалять и порицать[2].

XI—XII века

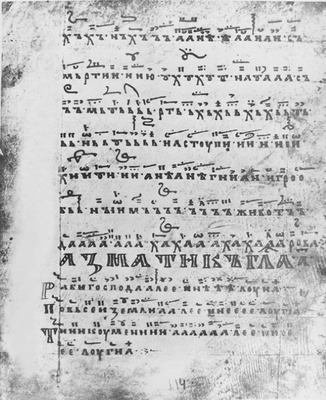

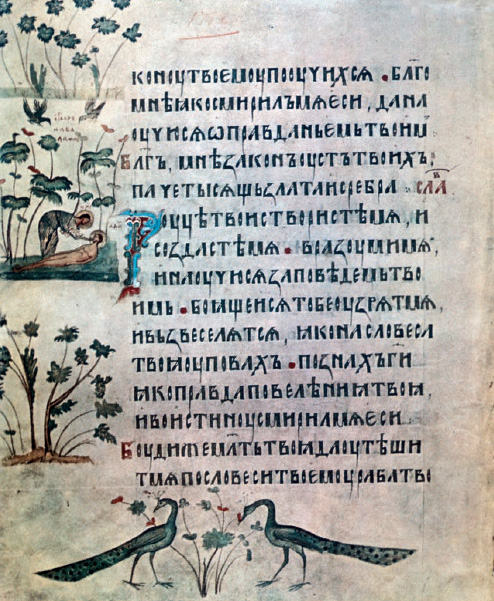

Это век формирования монументально-исторического стиля литературы. Развитие происходит в двух культурных центрах: Киеве и Новгороде. Литература того времени полностью рукописна. Создаются первые житие: «Житие Бориса и Глеба» и «Повесть временных лет» (первый дошедший до нас памятник летописания)[3].

XIII век

Появляются слова и поучения дидактического типа в поучении к духовному чаду, где автором является Григорий Философ, так же известный как «Георгия черноризца Зарубскыя пещеры». Так же появляются риторика в словах, например, в «Слово святых апостол, иже от Адама во аде к Лазарю»[4].

В киевской письменности появляется новый жанр «проложные статьи», где описывается жития князей, они отличаются насыщенным фактическим материалом; продолжают развитие летописно-агиографические статьи. Создаётся книга-сборник Пролог. Создан Киево–Печерский патерик, который напомнил русским о былой мощи Киевского государства и нес идею единства Русской земли[5].

XIV—XV век

Начинают преобладать исторический жанр, где отражается борьба феодального прошлого с объединением Руси. В летописях превозносится Москва как центр объединения. И осуждается политика князей разрушающих единство. В то же время Новгородские летописные своды выражают антимосковские настроения, однако история Великого Новгорода связывается с судьбой всего русского народа и эти веяния пропадают. В процессе сложения единодержавной власти, появляется элементы романской литературной культуры, несмотря на то, что русская литература ещё не вступила в общение с западной[6].

Куликовская битва описана в нескольких памятниках, но лучшей повестью, как утверждает И. П. Еремин, считается Задонщина. Былин о Мамаевом побоище не сохранилось, но их существование подтверждает исследования сказания о Мамаевом побоище[6].

Зарождается устная поэзия былинного характера (например, отрывки фольклорной повести о погибели от татар на Калке «великих и храбрых богатырей»). Кроме того появляется новый риторический стиль внесённый исихастами[6].

Эпос пополняет новыми собственными именами: Куликово поле (эпическое название любого поля битвы или казни) и Мамай (любой бусурманский царь). В народной памяти сохраняется не только факт победы, но и её цена: «Пусто, как Мамай прошел». Появляются, хоть и слабые, описания характеристик персонажей в «притчи о кралех». Появляется жанр притч[6].

Так же свою роль в развитии русского исторического повествования сыграли переведённые византийские хроники Иоанна Зонары и Константина Манассии. На злободневный вопрос о роли царских советников даёт «Повесть о Стефаните и Ихнилате»[6].

Переводится «Похвала к богу». Создаётся «Сводный патерик». Становится популярной апокрифическая литература. На основании апокрифов у южных славян (вероятно, в Болгарии) появляется индекс ложных книг. Чуть позже появляется список книг «истинных» т. е. рекомендуемых к прочтению, который в окончательном варианте был опубликован в Кирилловской книге[6].

Монголо-татарское иго

Татаро–монгольское иго раскололо Русь на восточную и западную, что нравственно подавило население, которое утратило часть русского национального наследия. Дополнял картину и факт перехода некоторых татар к русским и принятие ими христианства. Пока Литовская Русь загораживала Москву от нападок запада, народное чувство укрепилось в противопоставление святой Руси поганому востоку. В культурном одиночество это чувство переросло в крайнее самомнение и начало уже крайне враждебно относиться не только к востоку, но и к западу (хотя последний ненавидили, может быть и больше, т. к. основное чувство дополнялось внушенной греками ненависти к латинству)[7].

Создаются «Слово о погибели Русской земли», «Слово о полку Игореве», «Поучение к попам» и «Правило» митрополита Кирилла II, «Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере»[8]. «Беседа о святынях Царьграда», «Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина»[7].

Архиепоскоп Новгородский святой Василий написал тверскому епискому Феодору, который учил свою паству, что рай, где жил Адам, более не существует, а есть только рай мысленный. Василий же опроверг его указания на сказания о рае на востоке и приводит рассказ «своих детей новгородцев», которые видели ад «на дышущем море» и рай за горой, где «написан был де Иисус лазарем чудным». Но рассказ этот — легенда[7].

XVI век

Централизация государства сосредотачивает на себе все духовные силы народа и тем самым нарушает «нормальное» развитие литературы. Также заторможено «Возрождение». Начинает развиваться публицистика, внимание читателей и писателей занимает политика государства и преобразования общества. Наступает пора «второго монументализма», где доминируют традиционные формы литературы, подавляющие индивидуальное начало. Также развивается беллетристичность[2].

XVII век

Век перехода к индивидуальному началу в литературе. Развиваются вкусы, стили, писательский профессионализм и чувства авторской собственности, индивидуального и личностного протеста (связанного с трагическими поворотами в биографии писателя). Также появляется силлабическая система стихосложения и регулярный театр[2].

XVIII век

М. В. Ломоносов, по мнению В. Г. Белинского и А. С. Пушкина, является «отцом и Петром Великим» русской литературы. Он вёл работу над созданием русского национального литературного языка, открывая новую страницу в истории русской литературы[9]. Писатель стремился освободить культуру от влияния церкви. Ломоносов открыл богатство живого русского языка, показал, что без него не разовьется культура народа, стал первым русским поэтом, который выразил идею русского национального самосознания: гражданственность, оптимизм, интерес к историческому прошлому и дальнейшей судьбе России.

Ломоносов стремился сделать русский язык языком философии, литературы и науки. Пушкин считает, что Ломоносов спас русский язык от чуждых влияний и указал единственно правильный путь для его развития — путь сближения народного и литературного языка[10].

Реформы в стихосложении

Ломоносов в числе лучших учеников Славяно-греко-латинской академии отправляется в Германию на обучение. В это же время В. К. Тредиаковский приступает к изучению «нового и кратного способа к сложению российских стихов», именно он первым задаётся целью создания стиха соответствующего строю русского языка, отказывается от силлабического строя; указывает, что «поэзия нашего простого народа довела» его до мысли, что русскому языку свойственно силлабо-тоническое стихосложение, опирающееся на одинаковое число ударений в каждом стихе, на чередование ударных и безударных слогов, а не силлабическое, основанное на количестве слогов в строке.

Ломоносов доводит эту идею до конца и пишет «Письмо о правилах Российского стихотворства», где доказал (в теории и отрывками собственных произведений), что русский язык даёт возможность писать не только хореем и ямбом, как утверждал Тредиаковский, но и анапестом, и сочетанием ямбов с анапестами, и хореем с дактилями, что можно применять рифмы и мужские, и женские и чередовать их. Ломоносов считал, что силлабо-тоническое стихосложение следует распространять на стихи любой длины — восьмисложные, шестисложные, четырёхсложные, а не только на одиннадцати- и тринадцатисложные, как это делал Тредиаковский[9].

Ломоносов считал главным условием русской национальной поэзии — то, что «российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству; а того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить»[9].

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», где объясняется его теория «трёх штилей» и рассказывается о том, что «российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было». «Он определил закономерности в образовании новой стилистической системы русского литературного языка, систематизируя фонетические, грамматические и лексико-фразеологические различия между стилями», — пишет В. П. Вомперский.

Оценки современников

Не все современники смогли положительно оценить новшества Ломоносова, например, Сумароков резко критиковал его по причине симпатии к чистоте и ясности стиля, что было характерно для классицизма[9].

XIX век

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

Проверить нейтральность. На странице обсуждения должны быть подробности.

|

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

Для улучшения этой статьи желательно?:

|

Развитие литературы периода 1789—1827 гг. ещё нельзя признать осмысленным. К тому же сосредоточение внимания на личности писателя привело дореволюционную науку к странным выводам, которые перешли и в современную науку: говоря о крушении классицизма, она не могла назвать его победителя . Факты и настроения нового порядка регистрировались без осмысления или игнорировались[11].

В первой четверти века открывается целый ряд высших учебных заведений в крупнейших центрах России: университеты, институты, училища, лицеи (среди них Царскосельский лицей). Александр I совершает попытку введения общего образования назвав проект «об уничтожении делания фальшивых ассигнаций»[11].

Нельзя механически перенести традиционную схему: от классицизма через сентиментализм и романтизм к реализму на русскую почву в связи с своеобразием русского исторического процесса и его литературного выражения, причём сущность и пределы этого своеобразия не могли ещё быть ясны людям этой эпохи. Этот переход в России происходит за несколько десятилетий[11].

Н. М. Карамзин в своём творчестве отражает всю сложность и противоречивость его эпохи. Он работает над «Историей государства Российского»[11].

Россия для европейцев становится объектом внимательного наблюдения и изучения. Ломоносов и Радищев остаются неизвестными западу, но литераторы XIX века, напротив, их произведения переводят и читают, авторов считают носителями такого же круга идей, что и у них[11].

Помня Пугачевщину, Екатерина II сурово расправилась с Радищевым, вычеркнув его и последователей из истории политической и литературной деятельности. Павел I считал «мерзкими сочинениями, коих развращение умов есть цель» катахезис «Права человека» и следил за тем, чтоб перевод книги не пришёл со стороны Франции. В то же время генерал-прокурор П. В. Лопухин ждет этих книг от Берлина и даёт указ «смотреть наиприлежнейшим образом, дабы не были впущены книги на российском языке в Берлине печатаемые под названием „Les droits de l’homme“, „Catéchisme révolutionnaire et jacobin“»[11].

Многих волновал крестьянский вопрос, он находил, хотя слабое, выражение в печати. В. Г. Анастасевич опубликовал перевод «Об условия помещиков с крестьянами» В. С. Стройнозского. Эта же мысль прослеживается у последователей Радищева, объединённых в Вольное сообщество любитилей словесности, наук и художеств: «Опыт о просвещении относительно к России», «Негр» и т. д. Этот вопрос противопоставлялся в правительственных кругах вопросом о невыгодности для государства крепостных в рамках капитализма, например, в книгах Адама Смита. Его ученик С. Е. Десницкий продолжил пропаганду этих идей[11].

Большой вклад в литературу внесла война 1812 года. Это действие ярко показал в своей национальной эпопее Лев Толстой[11].

Русская национальная литература развивалась на базе роста национального сознания. Усиливается общественная значимость литературы, усиливается движение к народности. Отход верхушки от русского языка и её литературы освобождает её от влияний на наименее близкой к народу среды. Но с другой стороны это презрение верхушки создавало атмосферу клеветы, ненависти для таких высоких поэтов как Пушкин, Глинка и другие. С другой стороны в науку и литературу широким потоком вливаются представители демократических слоёв населения[11].

С ростом просвещения отмирает культурно-исторические условия существования и развития литературы, придававшие ранее классовую и сословную ограниченность. Духовенство окончательно уходит из литературы. Более его произведения не воспринимаются как художественная литература. Появляются фамильные одописцы: Сазанивич, Евреияов и другие. Только эти оды пишутся не на русском. Это семейная литература, а не народная[11].

А. И. Тургенев утверждает, что громадное число князей не могут и двух строк связать на русском. Они пишут свои произведения на французском и других иностранных языках. Например, первые поэтические опыты А. С. Пушкина были написаны на французском языке[11].

На новой психологической основе появляются и новые классические традиции. Декабрист Якушин, чьи любимые авторы: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон — превозносит мудрость Солона, готов взять в руки «кинжал Брута», поразивший «тирана»[11].

Накануне 14 декабря 1825 года принято считать, что все авторы были и выражались так или иначе в рамках идей декабристов. В среде декабристов широко развита западная литература. Их социально-политические воззрения декабристов складывались под влиянием чтения книг Бенжамена Констана, госпожи Сталь, Детю де Траси, Адама Смита и других. После разгрома декабристов их идеи остались жить в литературе[11].

Появляется «Руслан и Людмила», который воспринимается как быстрый рост и расцвет литературы. Внимательно изучается мельчайший литературный документ того времени, — но более ранней эпохе отводится гораздо меньшее внимание. Основное внимание было приковано к движению декабристов, а XVIII век рассматривается в качестве противопоставления царствования российских императоров к либерализму начала XIX века[11].

XX век

XX век в литературе начинается с 1881 года — года смерти Достоевского и убийства Александра II. С середины XX века принято считать, что литературный XX век начался в 90-е года XIX столетия[12].

А. П. Чехов считается фигурой переходной, которая принадлежит к обоим векам. Благодаря нему эпические жанры: роман, повесть; и рассказ — стали разграничиваться. Считался реформатором драматургии и театра[12].

Появляется идеологически новая советская литература, якобы возникшая сразу после революции 1917 года. Идеологические догмы рухнули. Из-за политики единая национальная литература делится на три ветви: советскую, «задержанную» (внутри страны) и литературу русского зарубежья[12].

Льготами политиков пользовалась «пролетарская» поэзия, её лицо определяли лучшие поэты «серебряного века»: А. Блок, Н. Гумилев, А. Ахматова и другие[12].

Троцкий отмечал, что «литература после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще её не касается. Но как-то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать её, — и вовсе не только в административном, а ещё в каком-то более глубоком смысле». А. Блок не только принял революцию, хоть и понял её по-своему: «Двенадцать», «Скифы», статьей «Интеллигенция и Революция»[12].

Таким образом, литература с конца 1917 г. (первые «ласточки» — «Ешь ананасы, рябчиков жуй, / день твой последний приходит, буржуй» и «Наш марш» Маяковского) до начала 20-х годов представляет собой небольшой, но очень важный переходный период. С точки зрения собственно литературной, как правильно отмечала эмигрантская критика, это было прямое продолжение литературы предреволюционной. Но в ней вызревали качественно новые признаки; раскол на три ветви литературы произошёл в начале 20-х[12].

В. Полонский считает, что рубежом был 1921 год, когда появились «Красная новь» и «Печать и Революция». Но в начале 20-х беднеют ряды литераторов: 21 — умирает Блок и Н. Гумилев. Высылаются из страны цвет её интеллигенции. Если в 21-м году открывались всяческие журналы, то на следующий же год большинство из них закрывается[12].

Напишите отзыв о статье "История русской литературы"

Примечания

- ↑ А. С. Орлов. [feb-web.ru/feb/irl/il0/il1/il122112.htm Общая характеристика [русской литературы XI — начала XIII века] // История русской литературы: В 10 т.]. М. АН СССР (1941—1956). — «Достаточно сказать, что в 40-х годах XI в. Киевская Русь обладала такими собственными произведениями, как Древнейший летописный свод» Проверено 19 августа 2013.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 [feb-web.ru/feb/irl/rl0/rl1/rl1-011-.htm Введение]. Проверено 30 июля 2013.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 [www.infoliolib.info/philol/lihachev/vved.html История русской литературы X — XVII вв.]. Проверено 6 августа 2013.

- ↑ [feb-web.ru/feb/irl/il0/il5/il520422.htm Журналистика начала XIX века]. Проверено 9 августа 2013.

- ↑ [feb-web.ru/feb/irl/il0/il1/il123152.htm Жития]. Проверено 9 августа 2013.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Орлов А. С. [feb-web.ru/feb/irl/il0/il2/il2-165-.htm Введение: [Литература времени объединения северо-восточной Руси (1380-е—1460-е гг.)] // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941—1956.].

- ↑ 1 2 3 [gd-archive.ru/index.php?data=orija_russkoi История русской литературы (до XVII века)]. Проверено 19 августа 2013.

- ↑ [www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3627 Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере]. Проверено 25 июля 2013.

- ↑ 1 2 3 4 [feb-web.ru/feb/irl/il0/il3/il322642.htm Ломоносов]. Проверено 25 июля 2013.

- ↑ [www.licey.net/lit/poet18/lomBio Могучий русским духом]. Проверено 25 июля 2013.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 В. А. Десницкий. [feb-web.ru/feb/irl/il0/il5/il520032.htm Социально-политические и культурно-исторические предпосылки развития русской литературы в конце XVIII и начале XIX века] = История русской литературы: В 10 т.. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941—1956.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 [www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Korm/01.php История русской литературы XX века (20-90-е годы). Основные имена. Под редакцией Кормилова С. И.]. Проверено 17 августа 2013.

Литература

- Н. Пруцков. Древнерусская литература. Литература XVIII века. — 1980. — (История русской литературы в 4-х томах).

- Н. Пруцков. От сентиментализма к романтизму и реализму. — 1981. — (История русской литературы в 4-х томах).

- Н. Пруцков. Расцвет реализма. — 1982. — (История русской литературы в 4-х томах).

- Н. Пруцков. Литература конца XIX – начала XX века. — 1982. — (История русской литературы в 4-х томах).

- В. Н. Щепкин. Русская палеография. — М., 1967.

- Д. С. Лихачев. Текстология: краткий очерк. — М.: Наука, 2006. — ISBN 5-02-035670-0.

- Д. С. Лихачев. Текстология. — СПб., 2001.

Ссылки

- [www.rosimperija.info/post/1592 Вклад Ломоносова в русскую литературу]

- [gd-archive.ru/index.php?data=orija_russkoi История русской литературы (до XVII века)]

- [feb-web.ru/feb/irl/default.asp ЭНИ «История русской литературы»]

- [www.infoliolib.info/philol/lihachev/ История русской литературы X—XVII вв.]

- [www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Korm/01.php История русской литературы XX века (20-90-е годы). Основные имена.]

| |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий История русской литературы

В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать; а только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел звать к обеду.Метивье, приехавший утром с поздравлением, в качестве доктора, нашел приличным de forcer la consigne [нарушить запрет], как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих самых дурных расположений духа. Он целое утро ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не понимает того, что ему говорят, и что его не понимают. Княжна Марья твердо знала это состояние духа тихой и озабоченной ворчливости, которая обыкновенно разрешалась взрывом бешенства, и как перед заряженным, с взведенными курками, ружьем, ходила всё это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно. Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиной у двери, от которой она могла слышать всё то, что происходило в кабинете.

Сначала она слышала один голос Метивье, потом голос отца, потом оба голоса заговорили вместе, дверь распахнулась и на пороге показалась испуганная, красивая фигура Метивье с его черным хохлом, и фигура князя в колпаке и халате с изуродованным бешенством лицом и опущенными зрачками глаз.

– Не понимаешь? – кричал князь, – а я понимаю! Французский шпион, Бонапартов раб, шпион, вон из моего дома – вон, я говорю, – и он захлопнул дверь.

Метивье пожимая плечами подошел к mademoiselle Bourienne, прибежавшей на крик из соседней комнаты.

– Князь не совсем здоров, – la bile et le transport au cerveau. Tranquillisez vous, je repasserai demain, [желчь и прилив к мозгу. Успокойтесь, я завтра зайду,] – сказал Метивье и, приложив палец к губам, поспешно вышел.

За дверью слышались шаги в туфлях и крики: «Шпионы, изменники, везде изменники! В своем доме нет минуты покоя!»

После отъезда Метивье старый князь позвал к себе дочь и вся сила его гнева обрушилась на нее. Она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. .Ведь он сказал, ей сказал, чтобы она составила список, и тех, кого не было в списке, чтобы не пускали. Зачем же пустили этого мерзавца! Она была причиной всего. С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно, говорил он.

– Нет, матушка, разойтись, разойтись, это вы знайте, знайте! Я теперь больше не могу, – сказал он и вышел из комнаты. И как будто боясь, чтобы она не сумела как нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: – И не думайте, чтобы я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это; и это будет – разойтись, поищите себе места!… – Но он не выдержал и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видимо сам страдая, затряс кулаками и прокричал ей:

– И хоть бы какой нибудь дурак взял ее замуж! – Он хлопнул дверью, позвал к себе m lle Bourienne и затих в кабинете.

В два часа съехались избранные шесть персон к обеду. Гости – известный граф Ростопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый, боевой товарищ князя, и из молодых Пьер и Борис Друбецкой – ждали его в гостиной.

На днях приехавший в Москву в отпуск Борис пожелал быть представленным князю Николаю Андреевичу и сумел до такой степени снискать его расположение, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе.

Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором хотя и не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис неделю тому назад, когда при нем Ростопчин сказал главнокомандующему, звавшему графа обедать в Николин день, что он не может быть:

– В этот день уж я всегда езжу прикладываться к мощам князя Николая Андреича.

– Ах да, да, – отвечал главнокомандующий. – Что он?..

Небольшое общество, собравшееся в старомодной, высокой, с старой мебелью, гостиной перед обедом, было похоже на собравшийся, торжественный совет судилища. Все молчали и ежели говорили, то говорили тихо. Князь Николай Андреич вышел серьезен и молчалив. Княжна Марья еще более казалась тихою и робкою, чем обыкновенно. Гости неохотно обращались к ней, потому что видели, что ей было не до их разговоров. Граф Ростопчин один держал нить разговора, рассказывая о последних то городских, то политических новостях.

Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреич слушал, как верховный судья слушает доклад, который делают ему, только изредка молчанием или коротким словцом заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают. Тон разговора был такой, что понятно было, никто не одобрял того, что делалось в политическом мире. Рассказывали о событиях, очевидно подтверждающих то, что всё шло хуже и хуже; но во всяком рассказе и суждении было поразительно то, как рассказчик останавливался или бывал останавливаем всякий раз на той границе, где суждение могло относиться к лицу государя императора.

За обедом разговор зашел о последней политической новости, о захвате Наполеоном владений герцога Ольденбургского и о русской враждебной Наполеону ноте, посланной ко всем европейским дворам.

– Бонапарт поступает с Европой как пират на завоеванном корабле, – сказал граф Ростопчин, повторяя уже несколько раз говоренную им фразу. – Удивляешься только долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт уже не стесняясь хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат! Один наш государь протестовал против захвата владений герцога Ольденбургского. И то… – Граф Ростопчин замолчал, чувствуя, что он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать.

– Предложили другие владения заместо Ольденбургского герцогства, – сказал князь Николай Андреич. – Точно я мужиков из Лысых Гор переселял в Богучарово и в рязанские, так и он герцогов.

– Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractere et une resignation admirable, [Герцог Ольденбургский переносит свое несчастие с замечательной силой воли и покорностью судьбе,] – сказал Борис, почтительно вступая в разговор. Он сказал это потому, что проездом из Петербурга имел честь представляться герцогу. Князь Николай Андреич посмотрел на молодого человека так, как будто он хотел бы ему сказать кое что на это, но раздумал, считая его слишком для того молодым.

– Я читал наш протест об Ольденбургском деле и удивлялся плохой редакции этой ноты, – сказал граф Ростопчин, небрежным тоном человека, судящего о деле ему хорошо знакомом.

Пьер с наивным удивлением посмотрел на Ростопчина, не понимая, почему его беспокоила плохая редакция ноты.

– Разве не всё равно, как написана нота, граф? – сказал он, – ежели содержание ее сильно.

– Mon cher, avec nos 500 mille hommes de troupes, il serait facile d'avoir un beau style, [Мой милый, с нашими 500 ми тысячами войска легко, кажется, выражаться хорошим слогом,] – сказал граф Ростопчин. Пьер понял, почему графа Ростопчина беспокоила pедакция ноты.

– Кажется, писак довольно развелось, – сказал старый князь: – там в Петербурге всё пишут, не только ноты, – новые законы всё пишут. Мой Андрюша там для России целый волюм законов написал. Нынче всё пишут! – И он неестественно засмеялся.

Разговор замолк на минуту; старый генерал прокашливаньем обратил на себя внимание.

– Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге? как себя новый французский посланник показал!

– Что? Да, я слышал что то; он что то неловко сказал при Его Величестве.

– Его Величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию и церемониальный марш, – продолжал генерал, – и будто посланник никакого внимания не обратил и будто позволил себе сказать, что мы у себя во Франции на такие пустяки не обращаем внимания. Государь ничего не изволил сказать. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не изволил обратиться к нему.

Все замолчали: на этот факт, относившийся лично до государя, нельзя было заявлять никакого суждения.

– Дерзки! – сказал князь. – Знаете Метивье? Я нынче выгнал его от себя. Он здесь был, пустили ко мне, как я ни просил никого не пускать, – сказал князь, сердито взглянув на дочь. И он рассказал весь свой разговор с французским доктором и причины, почему он убедился, что Метивье шпион. Хотя причины эти были очень недостаточны и не ясны, никто не возражал.

За жарким подали шампанское. Гости встали с своих мест, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему.

Он взглянул на нее холодным, злым взглядом и подставил ей сморщенную, выбритую щеку. Всё выражение его лица говорило ей, что утренний разговор им не забыт, что решенье его осталось в прежней силе, и что только благодаря присутствию гостей он не говорит ей этого теперь.

Когда вышли в гостиную к кофе, старики сели вместе.

Князь Николай Андреич более оживился и высказал свой образ мыслей насчет предстоящей войны.

Он сказал, что войны наши с Бонапартом до тех пор будут несчастливы, пока мы будем искать союзов с немцами и будем соваться в европейские дела, в которые нас втянул Тильзитский мир. Нам ни за Австрию, ни против Австрии не надо было воевать. Наша политика вся на востоке, а в отношении Бонапарта одно – вооружение на границе и твердость в политике, и никогда он не посмеет переступить русскую границу, как в седьмом году.

– И где нам, князь, воевать с французами! – сказал граф Ростопчин. – Разве мы против наших учителей и богов можем ополчиться? Посмотрите на нашу молодежь, посмотрите на наших барынь. Наши боги – французы, наше царство небесное – Париж.

Он стал говорить громче, очевидно для того, чтобы его слышали все. – Костюмы французские, мысли французские, чувства французские! Вы вот Метивье в зашей выгнали, потому что он француз и негодяй, а наши барыни за ним ползком ползают. Вчера я на вечере был, так из пяти барынь три католички и, по разрешенью папы, в воскресенье по канве шьют. А сами чуть не голые сидят, как вывески торговых бань, с позволенья сказать. Эх, поглядишь на нашу молодежь, князь, взял бы старую дубину Петра Великого из кунсткамеры, да по русски бы обломал бока, вся бы дурь соскочила!

Все замолчали. Старый князь с улыбкой на лице смотрел на Ростопчина и одобрительно покачивал головой.

– Ну, прощайте, ваше сиятельство, не хворайте, – сказал Ростопчин, с свойственными ему быстрыми движениями поднимаясь и протягивая руку князю.

– Прощай, голубчик, – гусли, всегда заслушаюсь его! – сказал старый князь, удерживая его за руку и подставляя ему для поцелуя щеку. С Ростопчиным поднялись и другие.

Княжна Марья, сидя в гостиной и слушая эти толки и пересуды стариков, ничего не понимала из того, что она слышала; она думала только о том, не замечают ли все гости враждебных отношений ее отца к ней. Она даже не заметила особенного внимания и любезностей, которые ей во всё время этого обеда оказывал Друбецкой, уже третий раз бывший в их доме.

Княжна Марья с рассеянным, вопросительным взглядом обратилась к Пьеру, который последний из гостей, с шляпой в руке и с улыбкой на лице, подошел к ней после того, как князь вышел, и они одни оставались в гостиной.

– Можно еще посидеть? – сказал он, своим толстым телом валясь в кресло подле княжны Марьи.

– Ах да, – сказала она. «Вы ничего не заметили?» сказал ее взгляд.

Пьер находился в приятном, после обеденном состоянии духа. Он глядел перед собою и тихо улыбался.

– Давно вы знаете этого молодого человека, княжна? – сказал он.

– Какого?

– Друбецкого?

– Нет, недавно…

– Что он вам нравится?

– Да, он приятный молодой человек… Отчего вы меня это спрашиваете? – сказала княжна Марья, продолжая думать о своем утреннем разговоре с отцом.

– Оттого, что я сделал наблюдение, – молодой человек обыкновенно из Петербурга приезжает в Москву в отпуск только с целью жениться на богатой невесте.

– Вы сделали это наблюденье! – сказала княжна Марья.

– Да, – продолжал Пьер с улыбкой, – и этот молодой человек теперь себя так держит, что, где есть богатые невесты, – там и он. Я как по книге читаю в нем. Он теперь в нерешительности, кого ему атаковать: вас или mademoiselle Жюли Карагин. Il est tres assidu aupres d'elle. [Он очень к ней внимателен.]

– Он ездит к ним?

– Да, очень часто. И знаете вы новую манеру ухаживать? – с веселой улыбкой сказал Пьер, видимо находясь в том веселом духе добродушной насмешки, за который он так часто в дневнике упрекал себя.

– Нет, – сказала княжна Марья.

– Теперь чтобы понравиться московским девицам – il faut etre melancolique. Et il est tres melancolique aupres de m lle Карагин, [надо быть меланхоличным. И он очень меланхоличен с m elle Карагин,] – сказал Пьер.

– Vraiment? [Право?] – сказала княжна Марья, глядя в доброе лицо Пьера и не переставая думать о своем горе. – «Мне бы легче было, думала она, ежели бы я решилась поверить кому нибудь всё, что я чувствую. И я бы желала именно Пьеру сказать всё. Он так добр и благороден. Мне бы легче стало. Он мне подал бы совет!»

– Пошли бы вы за него замуж? – спросил Пьер.

– Ах, Боже мой, граф, есть такие минуты, что я пошла бы за всякого, – вдруг неожиданно для самой себя, со слезами в голосе, сказала княжна Марья. – Ах, как тяжело бывает любить человека близкого и чувствовать, что… ничего (продолжала она дрожащим голосом), не можешь для него сделать кроме горя, когда знаешь, что не можешь этого переменить. Тогда одно – уйти, а куда мне уйти?…

– Что вы, что с вами, княжна?

Но княжна, не договорив, заплакала.

– Я не знаю, что со мной нынче. Не слушайте меня, забудьте, что я вам сказала.

Вся веселость Пьера исчезла. Он озабоченно расспрашивал княжну, просил ее высказать всё, поверить ему свое горе; но она только повторила, что просит его забыть то, что она сказала, что она не помнит, что она сказала, и что у нее нет горя, кроме того, которое он знает – горя о том, что женитьба князя Андрея угрожает поссорить отца с сыном.

– Слышали ли вы про Ростовых? – спросила она, чтобы переменить разговор. – Мне говорили, что они скоро будут. Andre я тоже жду каждый день. Я бы желала, чтоб они увиделись здесь.

– А как он смотрит теперь на это дело? – спросил Пьер, под он разумея старого князя. Княжна Марья покачала головой.

– Но что же делать? До года остается только несколько месяцев. И это не может быть. Я бы только желала избавить брата от первых минут. Я желала бы, чтобы они скорее приехали. Я надеюсь сойтись с нею. Вы их давно знаете, – сказала княжна Марья, – скажите мне, положа руку на сердце, всю истинную правду, что это за девушка и как вы находите ее? Но всю правду; потому что, вы понимаете, Андрей так много рискует, делая это против воли отца, что я бы желала знать…

Неясный инстинкт сказал Пьеру, что в этих оговорках и повторяемых просьбах сказать всю правду, выражалось недоброжелательство княжны Марьи к своей будущей невестке, что ей хотелось, чтобы Пьер не одобрил выбора князя Андрея; но Пьер сказал то, что он скорее чувствовал, чем думал.

– Я не знаю, как отвечать на ваш вопрос, – сказал он, покраснев, сам не зная от чего. – Я решительно не знаю, что это за девушка; я никак не могу анализировать ее. Она обворожительна. А отчего, я не знаю: вот всё, что можно про нее сказать. – Княжна Марья вздохнула и выражение ее лица сказало: «Да, я этого ожидала и боялась».

– Умна она? – спросила княжна Марья. Пьер задумался.

– Я думаю нет, – сказал он, – а впрочем да. Она не удостоивает быть умной… Да нет, она обворожительна, и больше ничего. – Княжна Марья опять неодобрительно покачала головой.

– Ах, я так желаю любить ее! Вы ей это скажите, ежели увидите ее прежде меня.

– Я слышал, что они на днях будут, – сказал Пьер.

Княжна Марья сообщила Пьеру свой план о том, как она, только что приедут Ростовы, сблизится с будущей невесткой и постарается приучить к ней старого князя.

Женитьба на богатой невесте в Петербурге не удалась Борису и он с этой же целью приехал в Москву. В Москве Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами – Жюли и княжной Марьей. Хотя княжна Марья, несмотря на свою некрасивость, и казалась ему привлекательнее Жюли, ему почему то неловко было ухаживать за Болконской. В последнее свое свиданье с ней, в именины старого князя, на все его попытки заговорить с ней о чувствах, она отвечала ему невпопад и очевидно не слушала его.

Жюли, напротив, хотя и особенным, одной ей свойственным способом, но охотно принимала его ухаживанье.

Жюли было 27 лет. После смерти своих братьев, она стала очень богата. Она была теперь совершенно некрасива; но думала, что она не только так же хороша, но еще гораздо больше привлекательна, чем была прежде. В этом заблуждении поддерживало ее то, что во первых она стала очень богатой невестой, а во вторых то, что чем старее она становилась, тем она была безопаснее для мужчин, тем свободнее было мужчинам обращаться с нею и, не принимая на себя никаких обязательств, пользоваться ее ужинами, вечерами и оживленным обществом, собиравшимся у нее. Мужчина, который десять лет назад побоялся бы ездить каждый день в дом, где была 17 ти летняя барышня, чтобы не компрометировать ее и не связать себя, теперь ездил к ней смело каждый день и обращался с ней не как с барышней невестой, а как с знакомой, не имеющей пола.

Дом Карагиных был в эту зиму в Москве самым приятным и гостеприимным домом. Кроме званых вечеров и обедов, каждый день у Карагиных собиралось большое общество, в особенности мужчин, ужинающих в 12 м часу ночи и засиживающихся до 3 го часу. Не было бала, гулянья, театра, который бы пропускала Жюли. Туалеты ее были всегда самые модные. Но, несмотря на это, Жюли казалась разочарована во всем, говорила всякому, что она не верит ни в дружбу, ни в любовь, ни в какие радости жизни, и ожидает успокоения только там . Она усвоила себе тон девушки, понесшей великое разочарованье, девушки, как будто потерявшей любимого человека или жестоко обманутой им. Хотя ничего подобного с ней не случилось, на нее смотрели, как на такую, и сама она даже верила, что она много пострадала в жизни. Эта меланхолия, не мешавшая ей веселиться, не мешала бывавшим у нее молодым людям приятно проводить время. Каждый гость, приезжая к ним, отдавал свой долг меланхолическому настроению хозяйки и потом занимался и светскими разговорами, и танцами, и умственными играми, и турнирами буриме, которые были в моде у Карагиных. Только некоторые молодые люди, в числе которых был и Борис, более углублялись в меланхолическое настроение Жюли, и с этими молодыми людьми она имела более продолжительные и уединенные разговоры о тщете всего мирского, и им открывала свои альбомы, исписанные грустными изображениями, изречениями и стихами.

Жюли была особенно ласкова к Борису: жалела о его раннем разочаровании в жизни, предлагала ему те утешения дружбы, которые она могла предложить, сама так много пострадав в жизни, и открыла ему свой альбом. Борис нарисовал ей в альбом два дерева и написал: Arbres rustiques, vos sombres rameaux secouent sur moi les tenebres et la melancolie. [Сельские деревья, ваши темные сучья стряхивают на меня мрак и меланхолию.]

В другом месте он нарисовал гробницу и написал:

«La mort est secourable et la mort est tranquille

«Ah! contre les douleurs il n'y a pas d'autre asile».

[Смерть спасительна и смерть спокойна;

О! против страданий нет другого убежища.]

Жюли сказала, что это прелестно.

– II y a quelque chose de si ravissant dans le sourire de la melancolie, [Есть что то бесконечно обворожительное в улыбке меланхолии,] – сказала она Борису слово в слово выписанное это место из книги.

– C'est un rayon de lumiere dans l'ombre, une nuance entre la douleur et le desespoir, qui montre la consolation possible. [Это луч света в тени, оттенок между печалью и отчаянием, который указывает на возможность утешения.] – На это Борис написал ей стихи:

«Aliment de poison d'une ame trop sensible,

«Toi, sans qui le bonheur me serait impossible,

«Tendre melancolie, ah, viens me consoler,

«Viens calmer les tourments de ma sombre retraite

«Et mele une douceur secrete

«A ces pleurs, que je sens couler».

[Ядовитая пища слишком чувствительной души,

Ты, без которой счастье было бы для меня невозможно,

Нежная меланхолия, о, приди, меня утешить,

Приди, утиши муки моего мрачного уединения

И присоедини тайную сладость

К этим слезам, которых я чувствую течение.]

Жюли играла Борису нa арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух Бедную Лизу и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыханье. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис смотрели друг на друга как на единственных людей в мире равнодушных, понимавших один другого.

Анна Михайловна, часто ездившая к Карагиным, составляя партию матери, между тем наводила верные справки о том, что отдавалось за Жюли (отдавались оба пензенские именья и нижегородские леса). Анна Михайловна, с преданностью воле провидения и умилением, смотрела на утонченную печаль, которая связывала ее сына с богатой Жюли.

– Toujours charmante et melancolique, cette chere Julieie, [Она все так же прелестна и меланхолична, эта милая Жюли.] – говорила она дочери. – Борис говорит, что он отдыхает душой в вашем доме. Он так много понес разочарований и так чувствителен, – говорила она матери.

– Ах, мой друг, как я привязалась к Жюли последнее время, – говорила она сыну, – не могу тебе описать! Да и кто может не любить ее? Это такое неземное существо! Ах, Борис, Борис! – Она замолкала на минуту. – И как мне жалко ее maman, – продолжала она, – нынче она показывала мне отчеты и письма из Пензы (у них огромное имение) и она бедная всё сама одна: ее так обманывают!

Борис чуть заметно улыбался, слушая мать. Он кротко смеялся над ее простодушной хитростью, но выслушивал и иногда выспрашивал ее внимательно о пензенских и нижегородских имениях.

Жюли уже давно ожидала предложенья от своего меланхолического обожателя и готова была принять его; но какое то тайное чувство отвращения к ней, к ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности, и чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса. Срок его отпуска уже кончался. Целые дни и каждый божий день он проводил у Карагиных, и каждый день, рассуждая сам с собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, изъявлявшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастия, Борис не мог произнести решительного слова: несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распределял употребление с них доходов. Жюли видела нерешительность Бориса и иногда ей приходила мысль, что она противна ему; но тотчас же женское самообольщение представляло ей утешение, и она говорила себе, что он застенчив только от любви. Меланхолия ее однако начинала переходить в раздражительность, и не задолго перед отъездом Бориса, она предприняла решительный план. В то самое время как кончался срок отпуска Бориса, в Москве и, само собой разумеется, в гостиной Карагиных, появился Анатоль Курагин, и Жюли, неожиданно оставив меланхолию, стала очень весела и внимательна к Курагину.