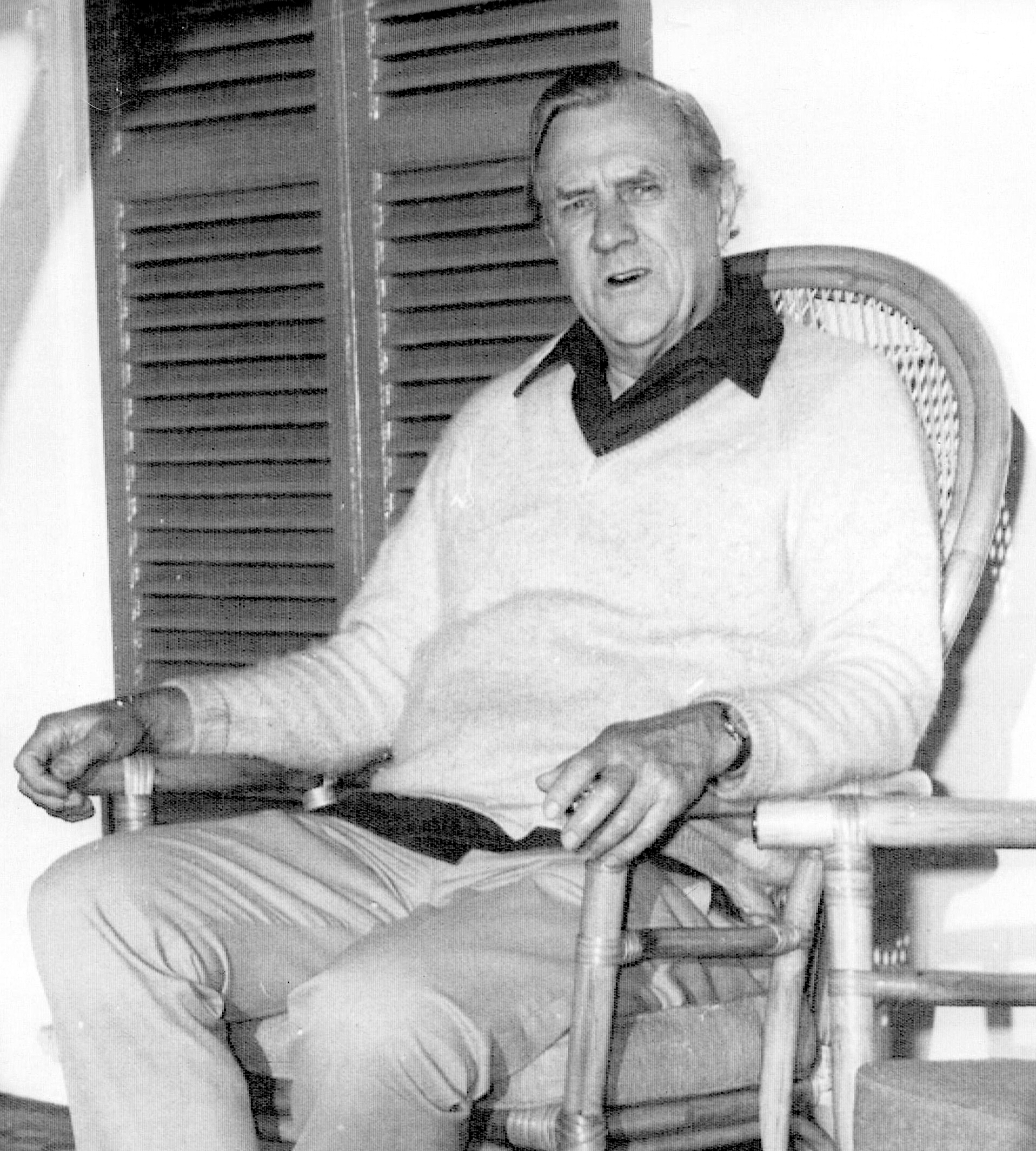

Уайт, Патрик

| Патрик Уайт | |

| Patrick White | |

| |

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: |

30 сентября 1990 (78 лет) |

| Место смерти: | |

| Гражданство: | |

| Род деятельности: |

писатель, поэт |

| Премии: | |

Патрик Виктор Мартиндейл Уайт (англ. Patrick Victor Martindale White; 28 мая 1912 — 30 сентября 1990) — австралийский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1973 года «За эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк». Уайт считается одним из самых выдающихся англоязычных романистов XX века.

Содержание

Биография

Детство и юность

Уайт родился в Лондоне в семье австралийца и англичанки. Когда ему было 7 месяцев, семья переехала в Сидней. В детстве он жил в квартире с сестрой, няней и служанкой, в то время как родители жили в другой квартире.

В четыре года у Уайта обнаружилась астма. Его здоровья было слабым на протяжении всего детства, что не позволяло ему принимать участие во многих мероприятиях. Он очень любил театр, в котором впервые побывал ещё в раннем возрасте. Это увлечение Уайт развивал дома, разыгрывая сценки и танцы в саду собственного дома для друзей матери.

В возрасте десяти лет Уайт был отправлен в школу-интернат в Новом Южном Уэльсе. Ему потребовалось некоторое время, чтобы свыкнуться с присутствием других детей. В школе он начал писать первые пьесы, затрагивая в них порой, несмотря на свой юный возраст, достаточно взрослые темы. В 1924 году у школы возникли финансовые трудности, и директор предложил Уайту продолжить обучение в одной из школ Англии. Родители Патрика поддержали эту инициативу.

Уайт прилагал много усилий, чтобы приспособиться к новой жизни в Челтенгэмском колледже в Глостершире. Позже он отозвался об этом периоде как о «четырёхлетнем тюремном заключении». Он был нелюдимым и имел узкий круг приятелей. Порой он проводил каникулы вместе с родителями в Европе, но их отношения так и остались отдалёнными.

В это время Уайт сближается с Рональдом Уотероллом, парнем старше его, имеющим схожие интересы. Когда Уотеролл закончил колледж, Уайт снова замкнулся в себе и выразил родителям желание бросить школу и стать актёром. Родители пошли на компромисс и позволили ему закончить школу раньше, но при условии того, что Уайт возвращается в Австралию и продолжает свою жизнь там. Родители хотели, чтобы сын работал на земле, а не становился писателем, и надеялись, что работа разнорабочим поумерит его актёрские амбиции.

Уайт в течение двух лет работал кладовщиком на складе в районе Сноуи в юго-восточной Австралии. И хоть Патрик рос с уважением к родной земле, и его здоровье улучшалось, было очевидно, что такая жизнь была ему не по душе.

Путешествия по миру

С 1932 по 1935 год Уайт жил в Англии, изучая французскую и немецкую литературу в Королевском колледже Кембриджского университета. В это время Уайт окончательно принимает факт своей гомосексуальности. Он испытывает романтические чувства к одному парню, который поступил в Королевский колледж, чтобы стать англиканским священником, но боится признаться в них из-за страха прервать их дружбу и, как и многие гомосексуальные мужчины того времени, обречь себя на одинокую жизнь. Но однажды, после неудачной любовной связи с двумя женщинами, священник признаётся товарищу в том, что женщины ничего не значат для него в сексуальном плане. Это стало первой любовной связью Уайта.

Во время пребывания в Кембридже Уайт опубликовал первый сборник своих стихотворений, получивший название Пахарь и другие поэмы. После получения степени бакалавра в 1935 году Уайт ненадолго обосновался в Лондоне. Здесь молодой автор получил возможность развиваться интеллектуально и переработать роман Счастливая долина, который он начал писать ещё в Австралии. В 1937 году умер отец Уайта, оставив в наследство сыну значительно по тем временам состояние в 10 000 фунтов. Это позволило Патрику писать целые дни напролёт в относительном комфорте. За двумя незначительными пьесами последовала публикация Счастливой долины. Роман был положительно принят в Англии, но заметно хуже в Австралии. Уайт принялся писать новый роман Nightside, но получив отрицательные отзывы критиков, отказался от его написания. Впоследствии он сожалел об этом решении.

В 1936 году Уайт познакомился с австралийским художником Роем де Местром, который оказал заметное влияние на его жизнь и творчество. Мужчины никогда не становились любовниками, всегда оставаясь близкими друзьями. По словам самого Патрика Уайта «Он стал для меня тем, в ком я больше всего нуждался: интеллектуальным и духовным наставником». Ему Уайт посвятил Счастливую долину и признал неоценимое влияние де Местра на собственное творчество. В 1947 году картина австралийского художника была использована в качестве обложки для первого издания Уайтовской Тётушкиной истории. Уайт также сам купил много его картин для самого себя. В 1947 году он отдал их все в Художественную галерею Нового Южного Уэльса.

Конец 1930-х годов Уайт провёл в США, в частности в Кейп-Коде, штат Массачусетс, и Нью-Йорке, где был написан роман Живые и мёртвые. Во время Второй мировой войны Уайт вернулся в Лондон и вступил в ряды Королевских ВВС Великобритании. Он стал офицером разведки и был отправлен на Ближний Восток. До окончания войны он служил в Египте, Палестине и Греции. В это время Уайт познакомился с греческим офицером Маноли Ласкарисом, который впоследствии стал его жизненным спутником.

Расцвет писательской карьеры Уайта

После Второй мировой войны Уайт вернулся на родину в Австралию, купив старый дом в Касл-Хилл, сейчас являющимся пригородом Сиднея, но в то время — полу-сельской местностью. Здесь он поселился со своим греческим другом Маноли и прожил 18 лет, продавая цветы, овощи, молоко и сливки, а также породистых щенков. За эти годы он публикует Тётушкину историю, которую сам Уайт считал своим лучшим произведением, и Древо человеческое, без сомнения, наиболее монументальный и значимый роман австралийского писателя. Этот роман, выпущенный в 1955 году в США и Австралии, а незадолго после этого и в Англии, снискал восторженные отзывы американских критиков, но был гораздо более прохладно принят на родине в Австралии. Это оказало определенное влияние на самого Уайта, который в какой-то момент даже задумывался о прекращении писательской карьеры, но, в конце концов, всё-таки решил продолжать. Его новым прорывов стала публикация романа Фосс.

В 1961 году Уайт публикует роман Едущие на колеснице, ставший впоследствии бестселлером и завоевавший международные награды. В 1963 писатель вместе с Ласкарисом решают продать дом в Касл-Хилле. К этому времени Уайт уже получает признание как один из наиболее выдающихся писателей в мире, хоть и по-прежнему остаётся достаточно замкнутым человеком, отказываясь от всевозможных интервью и публичных выступлений.

В 1968 году Уайт заканчивает роман Вивисектор, где с глубокой проницательностью рисует внутренний мир и характер художника. Многие указывали на то, что прототипом для этого выступил Сидней Нолан, друг Патрика Уайта, но сам писатель отрицал это. Уайт не желал принимать денежные вознаграждения за свои произведения, отказавшись от Британской премии в размере 10 000 $. Он также был активным противником литературной цензуры и присоединился к ряду других общественных деятелей, выразивших своё несогласие с решением Австралии об участии во Вьетнамской войне.

В 1973 году Патрик Уайт получает Нобелевскую премию по литературе. Сам Уайт не отправился в Стокгольм на церемонию получения премии, уполномочив Сиднея Нолана сделать это от его имени. Награда оказала значительное влияние на его карьеру, увеличив в несколько раз продажи романа Око бури, выпущенного в том же году. Полученные от премии деньги Патрик использовал для учреждения собственной Премии Патрика Уайта, которая ежегодно вручается молодым талантливым писателям, не имеющим средств для продвижения.

В 1974 Уайт был признан Австралийцем года, хоть и сам воспринял эту награду без особого восторга и в своей инаугурационной речи призвал австралийцев задуматься о проблемах своей родины.

Преклонные годы

Уайт и Ласкарис проводили множество званых обедов в своём доме Хайбери, в зелёном уголке богатого восточного пригорода Сиднея. Он поддерживал консервативную Либеральную партию Австралии и после австралийского конституционного кризиса 1975 года стал ярым анти-роялистом, изредка появляясь в эфире национального телевидения и делая заявления по этому поводу. В 1970-х годах здоровье Уайта начало ухудшатся: появились проблемы со зрением, зубами и лёгкими. В 1979 году его роман Дело Твайборна был номинировал на Букеровскую премию, но сам Патрик отказался от этого, мотивируя это тем, что хочет дать шанс молодым писателям.

В 1981 году Патрик Уайт публикует свою автобиографию, получившую название Трещины в стекле, где затрагивает некоторые вопросы, которых до сих пор он старался избегать, в частности, его гомосексуальность и отказ лично получить Нобелевскую премию. В Вербное воскресенье 1982 года Уайт обратился к 30 000 человек, призывая к запрету на добычу урана и уничтожению ядерного оружия.

В 1986 году был написан последний роман, мемуары Воспоминания о многом в одном.

Патрик Уайт умер в Сиднее 30 сентября 1990 года.

Библиография

- Пахарь и другие поэмы (англ. The Ploughman and Other Poems) (1935)

- Счастливая долина (англ. Happy Valley (1939)

- Живые и мертвые (англ. The Living and the Dead) (1941)

- Тетушкина история (англ. The Aunt's Story) (1948)

- Древо человеческое (англ. The Tree of Man) (1955)

- Фосс (англ. Voss) (1957)

- Едущие в колеснице (англ. Riders in the Chariot) (1961)

- Амулет, (англ. The Solid Mandala) (1966)

- Вивисектор (англ. The Vivisector) (1970)

- Око бури (англ. The Eye of the Storm) (1973)

- Бахрома из листьев (англ. A Fringe of Leaves) (1976)

- Дело Твайборна (англ. The Twyborn Affair) (1979)

- О многом в одном (англ. Memoirs of Many in One) (1986)

- Обожженные (англ. The Burnt Ones) (1964) — сборник новелл

- Попугайчики (англ. The Cockatoos) (1974) — сборник новелл

- Трещины на стекле (англ. Flaws in the Glass) (1981)

Пьесы

- Bread and Butter Women (1935) не поставлена.

- The School for Friends (1935) не поставлена.

- Return to Abyssinia (1947) не поставлена.

- The Ham Funeral (1947) prem. Union Theatre, Adelaide, 1961.

- The Season at Sarsaparilla (1962)

- Night on Bald Mountain (1964)

- A Cheery Soul (1963)

- Big Toys (1977)

- Signal Driver: A Morality Play for the Times (1982)

- Netherwood (1983)

- Shepherd on the Rocks (1987)

Публикации на русском языке

- Древо человеческое. М.: Прогресс, 1976

- Женская рука: Повесть. Рассказы. М.: Известия, 1986

Напишите отзыв о статье "Уайт, Патрик"

Ссылки

- [n-t.ru/nl/lt/white.htm Уайт (White), Патрик] // Сайт электронной библиотеки «Наука и техника»

- [www.imdb.com/name/nm0925293 Страница] на сайте IMDB

| ||||||

Отрывок, характеризующий Уайт, Патрик

«Tendre melancolie, ah, viens me consoler,«Viens calmer les tourments de ma sombre retraite

«Et mele une douceur secrete

«A ces pleurs, que je sens couler».

[Ядовитая пища слишком чувствительной души,

Ты, без которой счастье было бы для меня невозможно,

Нежная меланхолия, о, приди, меня утешить,

Приди, утиши муки моего мрачного уединения

И присоедини тайную сладость

К этим слезам, которых я чувствую течение.]

Жюли играла Борису нa арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух Бедную Лизу и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыханье. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис смотрели друг на друга как на единственных людей в мире равнодушных, понимавших один другого.

Анна Михайловна, часто ездившая к Карагиным, составляя партию матери, между тем наводила верные справки о том, что отдавалось за Жюли (отдавались оба пензенские именья и нижегородские леса). Анна Михайловна, с преданностью воле провидения и умилением, смотрела на утонченную печаль, которая связывала ее сына с богатой Жюли.

– Toujours charmante et melancolique, cette chere Julieie, [Она все так же прелестна и меланхолична, эта милая Жюли.] – говорила она дочери. – Борис говорит, что он отдыхает душой в вашем доме. Он так много понес разочарований и так чувствителен, – говорила она матери.

– Ах, мой друг, как я привязалась к Жюли последнее время, – говорила она сыну, – не могу тебе описать! Да и кто может не любить ее? Это такое неземное существо! Ах, Борис, Борис! – Она замолкала на минуту. – И как мне жалко ее maman, – продолжала она, – нынче она показывала мне отчеты и письма из Пензы (у них огромное имение) и она бедная всё сама одна: ее так обманывают!

Борис чуть заметно улыбался, слушая мать. Он кротко смеялся над ее простодушной хитростью, но выслушивал и иногда выспрашивал ее внимательно о пензенских и нижегородских имениях.

Жюли уже давно ожидала предложенья от своего меланхолического обожателя и готова была принять его; но какое то тайное чувство отвращения к ней, к ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности, и чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса. Срок его отпуска уже кончался. Целые дни и каждый божий день он проводил у Карагиных, и каждый день, рассуждая сам с собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, изъявлявшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастия, Борис не мог произнести решительного слова: несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распределял употребление с них доходов. Жюли видела нерешительность Бориса и иногда ей приходила мысль, что она противна ему; но тотчас же женское самообольщение представляло ей утешение, и она говорила себе, что он застенчив только от любви. Меланхолия ее однако начинала переходить в раздражительность, и не задолго перед отъездом Бориса, она предприняла решительный план. В то самое время как кончался срок отпуска Бориса, в Москве и, само собой разумеется, в гостиной Карагиных, появился Анатоль Курагин, и Жюли, неожиданно оставив меланхолию, стала очень весела и внимательна к Курагину.

– Mon cher, – сказала Анна Михайловна сыну, – je sais de bonne source que le Prince Basile envoie son fils a Moscou pour lui faire epouser Julieie. [Мой милый, я знаю из верных источников, что князь Василий присылает своего сына в Москву, для того чтобы женить его на Жюли.] Я так люблю Жюли, что мне жалко бы было ее. Как ты думаешь, мой друг? – сказала Анна Михайловна.

Мысль остаться в дураках и даром потерять весь этот месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли и видеть все расписанные уже и употребленные как следует в его воображении доходы с пензенских имений в руках другого – в особенности в руках глупого Анатоля, оскорбляла Бориса. Он поехал к Карагиным с твердым намерением сделать предложение. Жюли встретила его с веселым и беззаботным видом, небрежно рассказывала о том, как ей весело было на вчерашнем бале, и спрашивала, когда он едет. Несмотря на то, что Борис приехал с намерением говорить о своей любви и потому намеревался быть нежным, он раздражительно начал говорить о женском непостоянстве: о том, как женщины легко могут переходить от грусти к радости и что у них расположение духа зависит только от того, кто за ними ухаживает. Жюли оскорбилась и сказала, что это правда, что для женщины нужно разнообразие, что всё одно и то же надоест каждому.

– Для этого я бы советовал вам… – начал было Борис, желая сказать ей колкость; но в ту же минуту ему пришла оскорбительная мысль, что он может уехать из Москвы, не достигнув своей цели и даром потеряв свои труды (чего с ним никогда ни в чем не бывало). Он остановился в середине речи, опустил глаза, чтоб не видать ее неприятно раздраженного и нерешительного лица и сказал: – Я совсем не с тем, чтобы ссориться с вами приехал сюда. Напротив… – Он взглянул на нее, чтобы увериться, можно ли продолжать. Всё раздражение ее вдруг исчезло, и беспокойные, просящие глаза были с жадным ожиданием устремлены на него. «Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть ее», подумал Борис. «А дело начато и должно быть сделано!» Он вспыхнул румянцем, поднял на нее глаза и сказал ей: – «Вы знаете мои чувства к вам!» Говорить больше не нужно было: лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством; но она заставила Бориса сказать ей всё, что говорится в таких случаях, сказать, что он любит ее, и никогда ни одну женщину не любил более ее. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого и она получила то, что требовала.

Жених с невестой, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем устройстве блестящего дома в Петербурге, делали визиты и приготавливали всё для блестящей свадьбы.

Граф Илья Андреич в конце января с Наташей и Соней приехал в Москву. Графиня всё была нездорова, и не могла ехать, – а нельзя было ждать ее выздоровления: князя Андрея ждали в Москву каждый день; кроме того нужно было закупать приданое, нужно было продавать подмосковную и нужно было воспользоваться присутствием старого князя в Москве, чтобы представить ему его будущую невестку. Дом Ростовых в Москве был не топлен; кроме того они приехали на короткое время, графини не было с ними, а потому Илья Андреич решился остановиться в Москве у Марьи Дмитриевны Ахросимовой, давно предлагавшей графу свое гостеприимство.

Поздно вечером четыре возка Ростовых въехали во двор Марьи Дмитриевны в старой Конюшенной. Марья Дмитриевна жила одна. Дочь свою она уже выдала замуж. Сыновья ее все были на службе.

Она держалась всё так же прямо, говорила также прямо, громко и решительно всем свое мнение, и всем своим существом как будто упрекала других людей за всякие слабости, страсти и увлечения, которых возможности она не признавала. С раннего утра в куцавейке, она занималась домашним хозяйством, потом ездила: по праздникам к обедни и от обедни в остроги и тюрьмы, где у нее бывали дела, о которых она никому не говорила, а по будням, одевшись, дома принимала просителей разных сословий, которые каждый день приходили к ней, и потом обедала; за обедом сытным и вкусным всегда бывало человека три четыре гостей, после обеда делала партию в бостон; на ночь заставляла себе читать газеты и новые книги, а сама вязала. Редко она делала исключения для выездов, и ежели выезжала, то ездила только к самым важным лицам в городе.

Она еще не ложилась, когда приехали Ростовы, и в передней завизжала дверь на блоке, пропуская входивших с холода Ростовых и их прислугу. Марья Дмитриевна, с очками спущенными на нос, закинув назад голову, стояла в дверях залы и с строгим, сердитым видом смотрела на входящих. Можно бы было подумать, что она озлоблена против приезжих и сейчас выгонит их, ежели бы она не отдавала в это время заботливых приказаний людям о том, как разместить гостей и их вещи.

– Графские? – сюда неси, говорила она, указывая на чемоданы и ни с кем не здороваясь. – Барышни, сюда налево. Ну, вы что лебезите! – крикнула она на девок. – Самовар чтобы согреть! – Пополнела, похорошела, – проговорила она, притянув к себе за капор разрумянившуюся с мороза Наташу. – Фу, холодная! Да раздевайся же скорее, – крикнула она на графа, хотевшего подойти к ее руке. – Замерз, небось. Рому к чаю подать! Сонюшка, bonjour, – сказала она Соне, этим французским приветствием оттеняя свое слегка презрительное и ласковое отношение к Соне.

Когда все, раздевшись и оправившись с дороги, пришли к чаю, Марья Дмитриевна по порядку перецеловала всех.

– Душой рада, что приехали и что у меня остановились, – говорила она. – Давно пора, – сказала она, значительно взглянув на Наташу… – старик здесь и сына ждут со дня на день. Надо, надо с ним познакомиться. Ну да об этом после поговорим, – прибавила она, оглянув Соню взглядом, показывавшим, что она при ней не желает говорить об этом. – Теперь слушай, – обратилась она к графу, – завтра что же тебе надо? За кем пошлешь? Шиншина? – она загнула один палец; – плаксу Анну Михайловну? – два. Она здесь с сыном. Женится сын то! Потом Безухова чтоль? И он здесь с женой. Он от нее убежал, а она за ним прискакала. Он обедал у меня в середу. Ну, а их – она указала на барышень – завтра свожу к Иверской, а потом и к Обер Шельме заедем. Ведь, небось, всё новое делать будете? С меня не берите, нынче рукава, вот что! Намедни княжна Ирина Васильевна молодая ко мне приехала: страх глядеть, точно два боченка на руки надела. Ведь нынче, что день – новая мода. Да у тебя то у самого какие дела? – обратилась она строго к графу.

– Всё вдруг подошло, – отвечал граф. – Тряпки покупать, а тут еще покупатель на подмосковную и на дом. Уж ежели милость ваша будет, я времечко выберу, съезжу в Маринское на денек, вам девчат моих прикину.

– Хорошо, хорошо, у меня целы будут. У меня как в Опекунском совете. Я их и вывезу куда надо, и побраню, и поласкаю, – сказала Марья Дмитриевна, дотрогиваясь большой рукой до щеки любимицы и крестницы своей Наташи.

На другой день утром Марья Дмитриевна свозила барышень к Иверской и к m me Обер Шальме, которая так боялась Марьи Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжить ее от себя. Марья Дмитриевна заказала почти всё приданое. Вернувшись она выгнала всех кроме Наташи из комнаты и подозвала свою любимицу к своему креслу.