Виварий (монастырь)

Вива́рий (лат. Monasterium Vivariense, от лат. vivarium — «рыбный садок, пруд») — монастырь, существовавший в южной Италии (Бруттий) во второй половине VI века. Основан Кассиодором в родовом имении как научно-издательский центр по сохранению и переписыванию античного литературного наследия; прекратил существование вскоре после его смерти. Стал одним из первых монастырских скрипториев в Европе; судьба библиотечного собрания Вивария дискутируется. Дискуссионным также является вопрос об орденской принадлежности Вивария и отношении Кассиодора к составлению устава бенедиктинского монашеского ордена. Археологические исследования на месте Вивария проводились П. Курселем в 1936—1937 годах, их результаты не пересматривались.

Содержание

Основание обители

В середине 530-х годов, находясь на государственной службе, Кассиодор замыслил большой проект в области духовной культуры, о котором впоследствии в своих «Наставлениях» писал:

|

По-видимому, школу планировалось создать на базе папской библиотеки; следы здания, в которой она располагалась, до сих пор сохраняются в Риме на виа ди Санти-Джованни-э-Паоло[3]. Смута в Остготском государстве, нарастание византийско-готских противоречий и скорая смерть папы Агапита в 536 году помешали осуществлению этих планов[2].

После отставки с государственной службы Кассиодор провёл около полутора десятилетий в Константинополе, но около 554 года вернулся в родовое гнездо, которое преобразовал в монастырь. Имение Виварий близ Сцилациума в Бруттии принадлежало семейству Кассиодора как минимум с V века; название объяснялось наличием на его территории садков с живой рыбой. Южная Италия вплоть до норманнского завоевания в XI веке была мирной областью Италии под византийским управлением. Биограф Кассиодора — Дж. О’Доннелл — выдвигал осторожное предположение, что если Кассиодор ещё в 530-е годы задумывался о культурно-образовательных проектах и при этом не был женат и не имел наследников, то вполне мог основать монастырь в своём поместье ещё до отставки в 537 году и следить за его судьбой, находясь в Константинополе[3].

Вполне возможно, что бывший сенатор готовился к смерти и стремился к спасению своей души; вероятно, примером для Кассиодора была судьба его старшего современника — Либерия, который, успешно сделав карьеру при готах и далее — в Византии, достигнув 70 лет, удалился в своё поместье в Кампании, где также основал монастырь и дожил почти до 90-летнего возраста[3]. Кассиодор провёл в основанном им монастыре около 30 лет своей жизни, отмеченных самыми серьёзными интеллектуальными достижениями. По словам Дж. О’Доннела, «никакой спешки, лихорадочной деятельности; скорее, медленный рост одержимости»[3].

Устройство общины

По определению П. Рише, «Виварий был важнейшим и самым амбициозным образовательным центром своего времени». Обоснованием этого служит, во-первых, тот факт, что учебные тексты, скомпилированные в Виварии, распространились по всей Европе, а «История в трёх частях» Кассиодора и латинский перевод Иосифа Флавия, выполненные в его обители, были популярны на протяжении всего Средневековья. Во-вторых, Кассиодор, основывая Виварий, руководствовался чёткой целью и, видимо, заранее составленной и отрефлексированной программой действий. В-третьих, его предприятие было всеобъемлющим, он хотел обеспечить все условия для формирования и развития полноценного христианского учёного[4].

С христианским монашеством и различными уставами Кассиодор хорошо ознакомился в годы своего пребывания в Италии и, видимо, во время пребывания в Константинополе. Однако устроенная им обитель существенно отличалась от современных ему монастырей, и в первую очередь — бенедиктинских. Хотя Бенедикт Нурсийский также считал, что первой обязанностью монахов должен быть не физический труд, а забота о своём умственном и духовном развитии, и монах должен совмещать физический труд и душеполезное чтение, только Кассиодор сделал главным в своей обители умственные упражнения[5]. В связи с этим Дж. О’Доннелл сформулировал три вопроса, связанные с монашеским уставом Кассиодора[3]:

- имеются существенные совпадения между уставом св. Бенедикта и Кассиодора;

- первоначальный текст устава Кассиодора не сохранился;

- ни в одном из текстов, написанных Кассиодором, св. Бенедикт не упоминается ни разу, так же, как и нет ссылок на его устав.

Разные исследователи по-разному отвечали на эти вопросы, выдвигались полярно противоположные версии: либо Кассиодор был автором бенедиктинского устава, либо он сам полностью основывался на бенедиктинской модели. Несмотря на обширность литературы, ни одна из версий не подтверждается скудным фактическим материалом[3].

Судя по словам Кассиодора из «Наставлений», он рассчитывал на просвещение всей братии Вивария, считая особенно важным соединить обширность познаний с чистотой жизни. Однако он не строил иллюзий и не исключал, что для некоторых насельников монастыря овладение науками окажется непосильной задачей. Тем не менее, он настаивал, чтобы даже самые неспособные проявляли прилежание и ознакомились хотя бы с перечнем «свободных искусств». Главной задачей Кассиодор поставил воспитание в подопечных «любви к чтению и искреннего желания постичь истину» (Inst. I, 28). Сенатор не ограничивался лишь назидательными пожеланиями, распространёнными у его современников, а на практике стремился создать физический и духовный приют. Виварий должен был дать убежище страждущим и ищущим утешения; затем человека надо было накормить, для чего следовало «разводить сады, трудиться в полях, радоваться обилию плодов земных», «от трудов рук своих надо питаться не только обитателям Вивария, но и странникам, и больным, и беднякам, попадающим в обитель или живущим неподалёку», и «не следует пренебрегать ни единым случаем помочь человеку, где это возможно» (Inst. I, 28)[6]. Об организации жизни Вивария в своих «Наставлениях» Кассиодор писал:

|

Библиотека Вивария

Согласно В. И. Уколовой, Виварий в первую очередь создавался как просветительский центр и хранилище духовного наследия. Именно в нём сложилась трёхчастная структура монастыря как культурного центра, которая существовала на протяжении всего Средневековья: библиотека, скрипторий, школа. Скрипторий Вивария переписывал рукописи не только для узкого внутреннего употребления — списки книг делались на продажу, и они получили распространение по всей Европе. В собрании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге хранится рукопись из виварианского скриптория, описанная О. А. Добиаш-Рождественской[8][9]. Это латинский кодекс Q. v. I. 6-10 — сборник четырёх писателей III—V веков: Оригена, Фульгенция, Иеронима и Псевдо-Руфина. По мнению О. А. Добиаш-Рождественской, на одной из тетрадей кодекса имеется собственноручная пометка Кассиодора, предписывающая исправить «подозрительный» текст. Оформление кодекса несёт все черты античной книжной культуры — квадратный формат, геометрический орнамент и унциальный почерк. По-видимому, с Виварием связаны также две рукописи Августина Аврелия, первая из которых была переписана ещё в V веке и находилась в библиотеке Кассиодора, а вторая, рукопись «О граде Божием» VI века, по-видимому, была выполнена в Испании[10]. Впрочем, Дж. О’Доннелл был настроен более скептически и признавал связанным с Виварием только сборник богословских произведений[3].

Предположительно, Кассиодор собирал библиотеку ещё в Риме и Равенне, состоя на государственной службе. Остаётся только строить предположения, было ли это книжное собрание положено в основу Виварианской библиотеки или погибло во время смуты и византийского завоевания. Круг чтения Кассиодора времён Вивария и список доступных ему книг хорошо реконструируется по «Наставлениям»; по-видимому, греческие рукописи были закуплены или скопированы во время пребывания в Константинополе. Возможно, что и переводчики с греческого языка, ассистировавшие Кассиодору, — Муциан, Беллатор, Епифаний — прибыли из Византии[3]. В «Наставлениях» Кассиодор указывал, что в его собрании было 10 шкафов-армариев, в которых в тематическом порядке был расположен 231 кодекс 92 авторов[11][12]. Естественным было бы предполагать, что состав библиотеки со временем расширялся; кроме того, Кассиодор о многих авторах умалчивал, как и о собственных трудах. Например, ни в одном трактате виварианской поры не упоминаются «Варии»[3].

Преимущественно в библиотеке Вивария была представлена христианская литература, в том числе списки Библии. Среди них Пандект — первая латинская Библия, все книги которой были переплетены под одной обложкой, — Codex Grandior (по преданию, он послужил основой Амиатинского кодекса). Помимо Писания, Кассиодор в своих «Наставлениях» рекомендует авторитетных авторов Западной церкви, в первую очередь — Иоанна Кассиана, Илария из Пуатье, св. Киприана, Амвросия Медиоланского, Иеронима и Августина, которого особенно выделял. Упоминал он и книги, написанные его друзьями, например, сочинение Евгиппия, которое «может служить заменой целой библиотеки» (Inst. I, 23). Особо упоминается Дионисий Малый, «хотя и скиф по рождению, но по своим дарованиям и нравам настоящий римлянин»; Кассиодор некогда обучал его диалектике и восхвалял за отличное знание греческого и латинского языков и тонкость толкований священных текстов. Среди церковных историков Кассиодор на первое место ставил Иосифа Флавия, именуя его «вторым Ливием» (Inst. I, 16), далее рекомендовал читателям Евсевия Кесарийского, Руфина, Сократа, Созомена и Феодорита, Марцеллина Иллирийского, Геннадия из Массилии, Павла Орозия и разнообразных хронистов. Круг авторов, представленных в библиотеке Вивария, однако, намного шире упомянутого Кассиодором. Анализ его сочинений показывает, что ему была доступна практическая вся латиноязычная апологетика, патристика и агиография, а также стандартный набор текстов византийского греческого интеллектуала[13].

Значительная часть библиотеки Вивария состояла из языческих античных авторов. Здесь представлены собрания сочинений Платона и Аристотеля, Порфирия, Мария Викторина и Боэция. Особо обозначены медики и естествоиспытатели (Гиппократ, Теофраст, Гален, Диоскорид, Цельс, Целий Аврелиан), математики (латинские изложения Пифагора, Евклида и Никомаха из Герасы), греческие и латинские грамматики (в том числе Элий Донат и Присциан), риторы (Квинтилиан, Марк Туллий Цицерон), теоретики музыки (Алипий, Гауденций, Апулей Мадауренский), географ и астроном Клавдий Птолемей. Представлены также эрудиты — Варрон и Плиний Старший, из римских историков — Тит Ливий, Саллюстий и Светоний, сатирик Ювенал. Авторитет всех перечисленных Кассиодор ставил очень высоко и полагал, что их изучение обязательно для получения фундаментального образования[14].

Можно предположить, что самым прилежным читателем библиотеки Вивария был её владелец. Для Кассиодора характерно активное отношение к духовным богатствам прошлого: он не просто демонстрирует недюжинную эрудицию, но в своих «Наставлениях в науках» даёт резюме казавшегося ему наиболее важным из достижений античного знания. Активное отношение Кассиодора к культурному наследию выразилось в пропаганде и переписывания книг, и их распространения; продукция скриптория Вивария отличалась высоким качеством и тщательной отделкой. При переписывании производились, насколько это возможно, филологические изыскания, сопоставлялись разные списки и варианты текстов. Это дало основание А. Донини охарактеризовать Виварий как «исследовательскую общину»[15]. Кассиодор включил интеллектуальный труд как обязательный и уважаемый элемент в формирующуюся средневековую культуру. Бенедиктинский орден унаследовал от Вивария уважение к искусству переписывания книг, именно бенедиктинские монастыри превратились в важнейший центр сохранения книжного знания и школьной образованности в Раннем Средневековье. Показательно, что наиболее древние и авторитетные списки сочинений самого Кассиодора сохранились в библиотеках аббатств Корби, Райхенау и других[16].

Упадок обители. Наследие

Дж. О’Доннелл в своём исследовании жизни и деятельности Кассиодора отмечал, что из-за библиографического раздела «Наставлений» легко принять желаемое за действительное и рассматривать деятельность Вивария как нечто однородное и постоянное[1]. Несмотря на то, что ещё в 90-летнем возрасте Кассиодор сохранял творческую активность, содержание его трудов свидетельствует, что образовательный уровень вновь принятых членов Вивария был настолько низок, что после 560-х годов нужно было каким-то образом подвести их к пониманию более сложных текстов[1]. Дж. О’Доннелл утверждал, что написанный в возрасте 92 лет трактат об орфографии показывает картину «нелестную для Кассиодора и его предприятия». По-видимому, он остался единственным хорошо образованным человеком в своей обители; по сути, это было признание провала предприятия, которое занимало более 30 последних лет жизни просветителя. Не существует ни одного текста, написанного насельниками Вивария не под непосредственным наблюдением и не по инициативе самого Кассиодора; никто из его учеников не стал самостоятельной фигурой, память о которой осталась в последующих веках[1].

О кончине Кассиодора и месте его погребения нет никаких сведений. Так же быстро прекратил своё существование и Виварий. Дж. О’Доннелл в связи с этим писал: «Кассиодор претерпел одну несправедливость от судьбы, возможно, как результат быстрого исчезновения его монастыря: он никогда не достиг почитания как святого»[1]. В агиографической традиции Раннего Средневековья существовало почитание мучеников Сенатора и Кассиодора, жизнь которых была приурочена ко II веку; рукопись с упоминанием об этом относится к периоду VIII—XI веков, но сложно судить, имело ли это отношение к Кассиодору Сенатору[17].

Дж. О’Доннелл утверждал, что реальное воздействие Кассиодора на становление средневековой западной культуры было незначительным; он так и не смог создать действующую монашескую общину, которая бы смогла составить конкуренцию Бенедиктинскому ордену. В отсутствие авторитарной дисциплины интеллектуальная община Кассиодора, поддерживаемая только энтузиазмом её создателя, была обречена. Возможно, что важнейшим вкладом Кассиодора в историю культуры является сохранение в его библиотеке трактата Катона «Об искусстве земледелия»[1].

Судьба библиотеки Вивария и рукописного наследия Кассиодора в точности не известна. Существуют две основные версии: согласно первой, рукописи Вивария были перевезены в Боббио и стали тем ядром, вокруг которого началась работа ирландских книжников св. Колумбана. Согласно второй версии, в Виварии делались копии переписываемых книг, посылаемые в дар Папе, или же после смерти Кассиодора он завещал передать свою библиотеку в Латеранский дворец[18].

Археологическая локализация Вивария

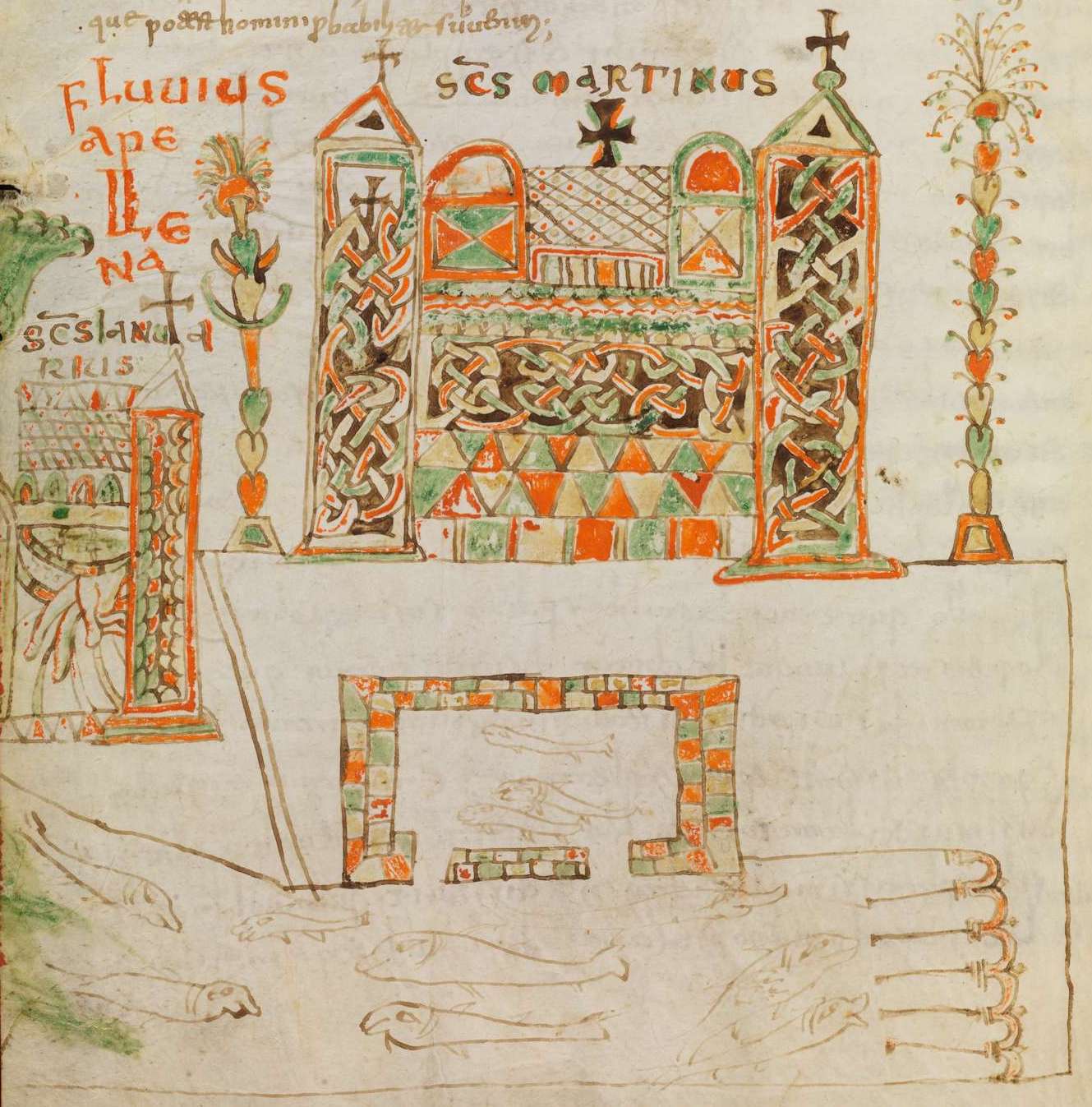

В 1930-х годах П. Курсель попытался провести археологическое опознание местоположения Вивария. Его исследование, выполненное на основе раскопок, текстологических свидетельств и топографии, завоевало широкое признание и с 1950-х годов не пересматривалось. Основываясь на описании Вивария в «Наставлениях» и трёх миниатюрах, изображающих монастырь, он пришёл к выводу, что им соответствует Сан-Мартино-ди-Копанелло — развалины маленькой часовни, расположенной в одном из частных владений в Калабрии. Оказалось, что в музее Катандзаро хранятся резные камни, узоры на которых напоминали резьбу библиотеки Агапита в Риме, они были признаны относящимися к Виварию. При полевых исследованиях близ Сан-Мартино были обнаружены три бассейна длиной 10—12 м, шириной 4—5 м, глубиной до 2 м — по-видимому, соединённые каналом с морем; это и были виварии, давшие название поместью и монастырю (лат. vivarium — «пруд»). Судя по размеру обследованных зданий, община Вивария вряд ли превышала 50 человек, а скорее всего, была вдвое меньше. В архиве местной церкви Санта-Мария-ветери-ди-Сквилаче были обнаружены документы XVII века, содержащие предание, что церковь когда-то принадлежала Кассиодору, но в VII веке перешла к православному монашеству, пока не была разорена пиратами. Описание исследований Курселя 1936—1937 годов завершалось обоснованием широкомасштабных археологических раскопок, но их проведению помешала война. Во время строительных работ в Сан-Мартино 1952 года был открыт древний саркофаг, по аналогии с находками в Равенне датированный VI веком. На внешней поверхности саркофага сохранились греческие граффити, указывавшие, что покойный пользовался почитанием местных жителей. Курсель заявил, что это погребение самого Кассиодора, что не было опровергнуто последующими исследованиями[19][20][1]. П. Курсель также опубликовал монографию, в которой детально исследовал круг чтения Кассиодора и реконструировал состав библиотеки Вивария[21].

Напишите отзыв о статье "Виварий (монастырь)"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 [faculty.georgetown.edu/jod/texts/cassbook/chap7.html Chapter 7: Old Age and Afterlives] (англ.). Cassiodorus. University of California Press (Postprint 1995). Проверено 1 августа 2015.

- ↑ 1 2 Уколова, 1989, с. 109.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [faculty.georgetown.edu/jod/texts/cassbook/chap6.html Chapter 6: Vivarium] (англ.). Cassiodorus. University of California Press (Postprint 1995). Проверено 1 августа 2015.

- ↑ Riché, 1962, p. 201—203.

- ↑ Уколова, 1989, с. 116—117.

- ↑ Уколова, 1989, с. 118—119.

- ↑ Памятники, 1970, с. 154—155.

- ↑ Древнейшие латинские рукописи Публичной библиотеки, I. Рукописи V—VII веков / Средневековье в рукописях Публичной библиотеки. Вып. I под ред. O. A. Добиаш-Рождественской. — Л.: [Б. и.], 1929. — 61 с.

- ↑ Dobiache-Rojdestvensky, Olga. Le Codex Q. v. I. 6-10 de la Bibliothèque Publique de Leningrad // Speculum. — 1930. — No 5. — P. 21—48.

- ↑ Бернадская, 1967, с. 252—253.

- ↑ Capparoni, P. Magistri Salernitani Nondum Cogniti. Contributo alla Storia ed alla Diplomatica della Scuola Medica di Salerno con Prefazione di Sir D’Arcy Power. — Terni: Stabilimenti Poligrafici Alterocca, 1924. — Р. 3. — Pp. 37.

- ↑ Davies, M. Medieval Libraries // International Dictionary of Library Histories in 2 vols. Ed. by David H. Stam. — Vol. I. — Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001. — 490 pp. — P. 104—105.

- ↑ Уколова, 1989, с. 120—121.

- ↑ Уколова, 1989, с. 121—122.

- ↑ Донини, 1979, с. 304.

- ↑ Уколова, 1989, с. 122—124.

- ↑ Delahaye, Hippolyte. Saint Cassiodore. — Mélanges Paul Fabre: études d’histoire du moyen âge. — Paris: A. Picard et fils, 1902. — P. 40—50.

- ↑ Courcelle, 1948, p. 361—375.

- ↑ Courcelle, P. Le site du monastère de Cassiodore // Mélanges d’archéologie et d’histoire . — Vol. 55. — 1938. — P. 259—307.

- ↑ Courcelle, P. Nouvelles recherches sur le monastère de Cassiodore // Actes du V-e congrès international d’archéologie chrétienne. — Rome, 1957. — P. 511—528.

- ↑ Courcelle, 1948.

Источники

- Бернадская, Е. В. [www.srednieveka.ru/upload/journal/30.251-260.pdf Итальянская рукописная книга в собрании Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде] // Средние века. — 1967. — Вып. 30. — С. 251—260.</span>

- Борухович В. Г. [ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1272988172 В мире античных свитков]. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. — 224 с.

- Донини, А. [svitk.ru/004_book_book/13b/3085_donini-u_istokov_hristianstva.php У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана)] / Под общей редакцией проф. И. С. Свенцицкой; пер. с итал. И. И. Кравченко. — М. : Политиздат, 1979. — 341 с. — (Б-ка атеист. лит.).</span>

- А. Зорич. [www.medievalmuseum.ru/01mss/medieval_codexes_dark_ages.htm Континентальная Европа:«тёмные века» (кон. VI — сер. VIII вв.)] (рус.). Проверено 19 июня 2014.

- Памятники средневековой латинской литературы IV—IX веков / Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек и М. Л. Гаспаров. — М. : Наука, 1970. — 443 с.</span>

- Уколова, В. И. Становление нового типа организации культурной жизни. Кассиодор // Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V — начало VII века). — М. : Наука, 1989. — С. 73—144. — 320 с. — ISBN 5-02-008966-4.</span>

- Шкаренков, П. П. [www.nivestnik.ru/2005_2/1.shtml#_ednref54 Translatio Imperii: Флавий Кассиодор и римская традиция в остготской Италии] // Новый исторический вестник. — 2005. — № 1 (13). — С. 5—22.</span>

- Courcelle, Pierre Paul. Les lettres grecques en Occident, de Macrobe a Cassiodore. — Nouv. ed. rev. et augm. — Paris : E. de Boccard, 1948. — 440 с. — (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 159).</span>

- O'Donnell, J. J. [faculty.georgetown.edu/jod/texts/cassbook/toc.html Cassiodorus]. — Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 1979. — 303 p. — ISBN 978-0520036468.</span>

- Riché, P. Éducation et culture dans l'Occident barbare, VIe-VIIIe siècles. — Paris : Éditions du Seuil, 1962. — 574 p. — (Patristica Sorbonensia, 4).</span>

| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |

Отрывок, характеризующий Виварий (монастырь)

«Я сам знаю, как мы не властны в своих симпатиях и антипатиях, думал князь Андрей, и потому нечего думать о том, чтобы представить лично мою записку о военном уставе государю, но дело будет говорить само за себя». Он передал о своей записке старому фельдмаршалу, другу отца. Фельдмаршал, назначив ему час, ласково принял его и обещался доложить государю. Через несколько дней было объявлено князю Андрею, что он имеет явиться к военному министру, графу Аракчееву.В девять часов утра, в назначенный день, князь Андрей явился в приемную к графу Аракчееву.

Лично князь Андрей не знал Аракчеева и никогда не видал его, но всё, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку.

«Он – военный министр, доверенное лицо государя императора; никому не должно быть дела до его личных свойств; ему поручено рассмотреть мою записку, следовательно он один и может дать ход ей», думал князь Андрей, дожидаясь в числе многих важных и неважных лиц в приемной графа Аракчеева.

Князь Андрей во время своей, большей частью адъютантской, службы много видел приемных важных лиц и различные характеры этих приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемной. На неважных лицах, ожидающих очереди аудиенции в приемной графа Аракчеева, написано было чувство пристыженности и покорности; на более чиновных лицах выражалось одно общее чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные шепчась смеялись, и князь Андрей слышал sobriquet [насмешливое прозвище] Силы Андреича и слова: «дядя задаст», относившиеся к графу Аракчееву. Один генерал (важное лицо) видимо оскорбленный тем, что должен был так долго ждать, сидел перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь.

Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно – страх. Князь Андрей попросил дежурного другой раз доложить о себе, но на него посмотрели с насмешкой и сказали, что его черед придет в свое время. После нескольких лиц, введенных и выведенных адъютантом из кабинета министра, в страшную дверь был впущен офицер, поразивший князя Андрея своим униженным и испуганным видом. Аудиенция офицера продолжалась долго. Вдруг послышались из за двери раскаты неприятного голоса, и бледный офицер, с трясущимися губами, вышел оттуда, и схватив себя за голову, прошел через приемную.

Вслед за тем князь Андрей был подведен к двери, и дежурный шопотом сказал: «направо, к окну».

Князь Андрей вошел в небогатый опрятный кабинет и у стола увидал cорокалетнего человека с длинной талией, с длинной, коротко обстриженной головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями над каре зелеными тупыми глазами и висячим красным носом. Аракчеев поворотил к нему голову, не глядя на него.

– Вы чего просите? – спросил Аракчеев.

– Я ничего не… прошу, ваше сиятельство, – тихо проговорил князь Андрей. Глаза Аракчеева обратились на него.

– Садитесь, – сказал Аракчеев, – князь Болконский?

– Я ничего не прошу, а государь император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку…

– Изволите видеть, мой любезнейший, записку я вашу читал, – перебил Аракчеев, только первые слова сказав ласково, опять не глядя ему в лицо и впадая всё более и более в ворчливо презрительный тон. – Новые законы военные предлагаете? Законов много, исполнять некому старых. Нынче все законы пишут, писать легче, чем делать.

– Я приехал по воле государя императора узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке? – сказал учтиво князь Андрей.

– На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет. Я не одобряю, – сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. – Вот! – он подал князю Андрею.

На бумаге поперег ее, карандашом, без заглавных букв, без орфографии, без знаков препинания, было написано: «неосновательно составлено понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающего».

– В какой же комитет передана записка? – спросил князь Андрей.

– В комитет о воинском уставе, и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены. Только без жалованья.

Князь Андрей улыбнулся.

– Я и не желаю.

– Без жалованья членом, – повторил Аракчеев. – Имею честь. Эй, зови! Кто еще? – крикнул он, кланяясь князю Андрею.

Ожидая уведомления о зачислении его в члены комитета, князь Андрей возобновил старые знакомства особенно с теми лицами, которые, он знал, были в силе и могли быть нужны ему. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы миллионов. Он чувствовал по озлоблению стариков, по любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, о существовании которых он вновь узнавал каждый день, что теперь, в 1809 м году, готовилось здесь, в Петербурге, какое то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным, лицо – Сперанский. И самое ему смутно известное дело преобразования, и Сперанский – главный деятель, начинали так страстно интересовать его, что дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознании его на второстепенное место.

Князь Андрей находился в одном из самых выгодных положений для того, чтобы быть хорошо принятым во все самые разнообразные и высшие круги тогдашнего петербургского общества. Партия преобразователей радушно принимала и заманивала его, во первых потому, что он имел репутацию ума и большой начитанности, во вторых потому, что он своим отпущением крестьян на волю сделал уже себе репутацию либерала. Партия стариков недовольных, прямо как к сыну своего отца, обращалась к нему за сочувствием, осуждая преобразования. Женское общество, свет , радушно принимали его, потому что он был жених, богатый и знатный, и почти новое лицо с ореолом романической истории о его мнимой смерти и трагической кончине жены. Кроме того, общий голос о нем всех, которые знали его прежде, был тот, что он много переменился к лучшему в эти пять лет, смягчился и возмужал, что не было в нем прежнего притворства, гордости и насмешливости, и было то спокойствие, которое приобретается годами. О нем заговорили, им интересовались и все желали его видеть.

На другой день после посещения графа Аракчеева князь Андрей был вечером у графа Кочубея. Он рассказал графу свое свидание с Силой Андреичем (Кочубей так называл Аракчеева с той же неопределенной над чем то насмешкой, которую заметил князь Андрей в приемной военного министра).

– Mon cher, [Дорогой мой,] даже в этом деле вы не минуете Михаил Михайловича. C'est le grand faiseur. [Всё делается им.] Я скажу ему. Он обещался приехать вечером…

– Какое же дело Сперанскому до военных уставов? – спросил князь Андрей.

Кочубей, улыбнувшись, покачал головой, как бы удивляясь наивности Болконского.

– Мы с ним говорили про вас на днях, – продолжал Кочубей, – о ваших вольных хлебопашцах…

– Да, это вы, князь, отпустили своих мужиков? – сказал Екатерининский старик, презрительно обернувшись на Болконского.

– Маленькое именье ничего не приносило дохода, – отвечал Болконский, чтобы напрасно не раздражать старика, стараясь смягчить перед ним свой поступок.

– Vous craignez d'etre en retard, [Боитесь опоздать,] – сказал старик, глядя на Кочубея.

– Я одного не понимаю, – продолжал старик – кто будет землю пахать, коли им волю дать? Легко законы писать, а управлять трудно. Всё равно как теперь, я вас спрашиваю, граф, кто будет начальником палат, когда всем экзамены держать?

– Те, кто выдержат экзамены, я думаю, – отвечал Кочубей, закидывая ногу на ногу и оглядываясь.

– Вот у меня служит Пряничников, славный человек, золото человек, а ему 60 лет, разве он пойдет на экзамены?…

– Да, это затруднительно, понеже образование весьма мало распространено, но… – Граф Кочубей не договорил, он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку, лет сорока, с большим открытым лбом и необычайной, странной белизной продолговатого лица. На вошедшем был синий фрак, крест на шее и звезда на левой стороне груди. Это был Сперанский. Князь Андрей тотчас узнал его и в душе его что то дрогнуло, как это бывает в важные минуты жизни. Было ли это уважение, зависть, ожидание – он не знал. Вся фигура Сперанского имела особенный тип, по которому сейчас можно было узнать его. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия и самоуверенности неловких и тупых движений, ни у кого он не видал такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз, не видал такой твердости ничего незначащей улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса, и, главное, такой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в госпитале. Это был Сперанский, государственный секретарь, докладчик государя и спутник его в Эрфурте, где он не раз виделся и говорил с Наполеоном.

Сперанский не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопился говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил.

Князь Андрей особенно внимательно следил за каждым словом и движением Сперанского. Как это бывает с людьми, особенно с теми, которые строго судят своих ближних, князь Андрей, встречаясь с новым лицом, особенно с таким, как Сперанский, которого он знал по репутации, всегда ждал найти в нем полное совершенство человеческих достоинств.

Сперанский сказал Кочубею, что жалеет о том, что не мог приехать раньше, потому что его задержали во дворце. Он не сказал, что его задержал государь. И эту аффектацию скромности заметил князь Андрей. Когда Кочубей назвал ему князя Андрея, Сперанский медленно перевел свои глаза на Болконского с той же улыбкой и молча стал смотреть на него.

– Я очень рад с вами познакомиться, я слышал о вас, как и все, – сказал он.

Кочубей сказал несколько слов о приеме, сделанном Болконскому Аракчеевым. Сперанский больше улыбнулся.

– Директором комиссии военных уставов мой хороший приятель – господин Магницкий, – сказал он, договаривая каждый слог и каждое слово, – и ежели вы того пожелаете, я могу свести вас с ним. (Он помолчал на точке.) Я надеюсь, что вы найдете в нем сочувствие и желание содействовать всему разумному.

Около Сперанского тотчас же составился кружок и тот старик, который говорил о своем чиновнике, Пряничникове, тоже с вопросом обратился к Сперанскому.

Князь Андрей, не вступая в разговор, наблюдал все движения Сперанского, этого человека, недавно ничтожного семинариста и теперь в руках своих, – этих белых, пухлых руках, имевшего судьбу России, как думал Болконский. Князя Андрея поразило необычайное, презрительное спокойствие, с которым Сперанский отвечал старику. Он, казалось, с неизмеримой высоты обращал к нему свое снисходительное слово. Когда старик стал говорить слишком громко, Сперанский улыбнулся и сказал, что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю.

Поговорив несколько времени в общем кругу, Сперанский встал и, подойдя к князю Андрею, отозвал его с собой на другой конец комнаты. Видно было, что он считал нужным заняться Болконским.

– Я не успел поговорить с вами, князь, среди того одушевленного разговора, в который был вовлечен этим почтенным старцем, – сказал он, кротко презрительно улыбаясь и этой улыбкой как бы признавая, что он вместе с князем Андреем понимает ничтожность тех людей, с которыми он только что говорил. Это обращение польстило князю Андрею. – Я вас знаю давно: во первых, по делу вашему о ваших крестьянах, это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей; а во вторых, потому что вы один из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом о придворных чинах, вызывающим такие толки и пересуды.

– Да, – сказал князь Андрей, – отец не хотел, чтобы я пользовался этим правом; я начал службу с нижних чинов.

– Ваш батюшка, человек старого века, очевидно стоит выше наших современников, которые так осуждают эту меру, восстановляющую только естественную справедливость.

– Я думаю однако, что есть основание и в этих осуждениях… – сказал князь Андрей, стараясь бороться с влиянием Сперанского, которое он начинал чувствовать. Ему неприятно было во всем соглашаться с ним: он хотел противоречить. Князь Андрей, обыкновенно говоривший легко и хорошо, чувствовал теперь затруднение выражаться, говоря с Сперанским. Его слишком занимали наблюдения над личностью знаменитого человека.

– Основание для личного честолюбия может быть, – тихо вставил свое слово Сперанский.

– Отчасти и для государства, – сказал князь Андрей.

– Как вы разумеете?… – сказал Сперанский, тихо опустив глаза.

– Я почитатель Montesquieu, – сказал князь Андрей. – И его мысль о том, что le рrincipe des monarchies est l'honneur, me parait incontestable. Certains droits еt privileges de la noblesse me paraissent etre des moyens de soutenir ce sentiment. [основа монархий есть честь, мне кажется несомненной. Некоторые права и привилегии дворянства мне кажутся средствами для поддержания этого чувства.]

Улыбка исчезла на белом лице Сперанского и физиономия его много выиграла от этого. Вероятно мысль князя Андрея показалась ему занимательною.

– Si vous envisagez la question sous ce point de vue, [Если вы так смотрите на предмет,] – начал он, с очевидным затруднением выговаривая по французски и говоря еще медленнее, чем по русски, но совершенно спокойно. Он сказал, что честь, l'honneur, не может поддерживаться преимуществами вредными для хода службы, что честь, l'honneur, есть или: отрицательное понятие неделанья предосудительных поступков, или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его.

Доводы его были сжаты, просты и ясны.

Институт, поддерживающий эту честь, источник соревнования, есть институт, подобный Legion d'honneur [Ордену почетного легиона] великого императора Наполеона, не вредящий, а содействующий успеху службы, а не сословное или придворное преимущество.

– Я не спорю, но нельзя отрицать, что придворное преимущество достигло той же цели, – сказал князь Андрей: – всякий придворный считает себя обязанным достойно нести свое положение.

– Но вы им не хотели воспользоваться, князь, – сказал Сперанский, улыбкой показывая, что он, неловкий для своего собеседника спор, желает прекратить любезностью. – Ежели вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в среду, – прибавил он, – то я, переговорив с Магницким, сообщу вам то, что может вас интересовать, и кроме того буду иметь удовольствие подробнее побеседовать с вами. – Он, закрыв глаза, поклонился, и a la francaise, [на французский манер,] не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.

Первое время своего пребыванья в Петербурге, князь Андрей почувствовал весь свой склад мыслей, выработавшийся в его уединенной жизни, совершенно затемненным теми мелкими заботами, которые охватили его в Петербурге.

С вечера, возвращаясь домой, он в памятной книжке записывал 4 или 5 необходимых визитов или rendez vous [свиданий] в назначенные часы. Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть во время, отнимали большую долю самой энергии жизни. Он ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать, а только говорил и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать в деревне.

Он иногда замечал с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же день, в разных обществах, повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не думал.

Сперанский, как в первое свидание с ним у Кочубея, так и потом в середу дома, где Сперанский с глазу на глаз, приняв Болконского, долго и доверчиво говорил с ним, сделал сильное впечатление на князя Андрея.

Князь Андрей такое огромное количество людей считал презренными и ничтожными существами, так ему хотелось найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, что он легко поверил, что в Сперанском он нашел этот идеал вполне разумного и добродетельного человека. Ежели бы Сперанский был из того же общества, из которого был князь Андрей, того же воспитания и нравственных привычек, то Болконский скоро бы нашел его слабые, человеческие, не геройские стороны, но теперь этот странный для него логический склад ума тем более внушал ему уважения, что он не вполне понимал его. Кроме того, Сперанский, потому ли что он оценил способности князя Андрея, или потому что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным, спокойным разумом и льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признавании своего собеседника с собою вместе единственным человеком, способным понимать всю глупость всех остальных, и разумность и глубину своих мыслей.

Во время длинного их разговора в середу вечером, Сперанский не раз говорил: «У нас смотрят на всё, что выходит из общего уровня закоренелой привычки…» или с улыбкой: «Но мы хотим, чтоб и волки были сыты и овцы целы…» или: «Они этого не могут понять…» и всё с таким выраженьем, которое говорило: «Мы: вы да я, мы понимаем, что они и кто мы ».

Этот первый, длинный разговор с Сперанским только усилил в князе Андрее то чувство, с которым он в первый раз увидал Сперанского. Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский в глазах князя Андрея был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть. Всё представлялось так просто, ясно в изложении Сперанского, что князь Андрей невольно соглашался с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным и не совсем подчиняться мнениям Сперанского. Всё было так, всё было хорошо, но одно смущало князя Андрея: это был холодный, зеркальный, не пропускающий к себе в душу взгляд Сперанского, и его белая, нежная рука, на которую невольно смотрел князь Андрей, как смотрят обыкновенно на руки людей, имеющих власть. Зеркальный взгляд и нежная рука эта почему то раздражали князя Андрея. Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презрение к людям, которое он замечал в Сперанском, и разнообразность приемов в доказательствах, которые он приводил в подтверждение своих мнений. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая сравнения, и слишком смело, как казалось князю Андрею, переходил от одного к другому. То он становился на почву практического деятеля и осуждал мечтателей, то на почву сатирика и иронически подсмеивался над противниками, то становился строго логичным, то вдруг поднимался в область метафизики. (Это последнее орудие доказательств он особенно часто употреблял.) Он переносил вопрос на метафизические высоты, переходил в определения пространства, времени, мысли и, вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора.

Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла притти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя всё таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что не вздор ли всё то, что я думаю и всё то, во что я верю? И этот то особенный склад ума Сперанского более всего привлекал к себе князя Андрея.

Первое время своего знакомства с Сперанским князь Андрей питал к нему страстное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда то испытывал к Бонапарте. То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, пошло презирать в качестве кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к Сперанскому, и бессознательно усиливать его в самом себе.

В тот первый вечер, который Болконский провел у него, разговорившись о комиссии составления законов, Сперанский с иронией рассказывал князю Андрею о том, что комиссия законов существует 150 лет, стоит миллионы и ничего не сделала, что Розенкампф наклеил ярлычки на все статьи сравнительного законодательства. – И вот и всё, за что государство заплатило миллионы! – сказал он.

– Мы хотим дать новую судебную власть Сенату, а у нас нет законов. Поэтому то таким людям, как вы, князь, грех не служить теперь.

Князь Андрей сказал, что для этого нужно юридическое образование, которого он не имеет.

– Да его никто не имеет, так что же вы хотите? Это circulus viciosus, [заколдованный круг,] из которого надо выйти усилием.

Через неделю князь Андрей был членом комиссии составления воинского устава, и, чего он никак не ожидал, начальником отделения комиссии составления вагонов. По просьбе Сперанского он взял первую часть составляемого гражданского уложения и, с помощью Code Napoleon и Justiniani, [Кодекса Наполеона и Юстиниана,] работал над составлением отдела: Права лиц.

Года два тому назад, в 1808 году, вернувшись в Петербург из своей поездки по имениям, Пьер невольно стал во главе петербургского масонства. Он устроивал столовые и надгробные ложи, вербовал новых членов, заботился о соединении различных лож и о приобретении подлинных актов. Он давал свои деньги на устройство храмин и пополнял, на сколько мог, сборы милостыни, на которые большинство членов были скупы и неаккуратны. Он почти один на свои средства поддерживал дом бедных, устроенный орденом в Петербурге. Жизнь его между тем шла по прежнему, с теми же увлечениями и распущенностью. Он любил хорошо пообедать и выпить, и, хотя и считал это безнравственным и унизительным, не мог воздержаться от увеселений холостых обществ, в которых он участвовал.

В чаду своих занятий и увлечений Пьер однако, по прошествии года, начал чувствовать, как та почва масонства, на которой он стоял, тем более уходила из под его ног, чем тверже он старался стать на ней. Вместе с тем он чувствовал, что чем глубже уходила под его ногами почва, на которой он стоял, тем невольнее он был связан с ней. Когда он приступил к масонству, он испытывал чувство человека, доверчиво становящего ногу на ровную поверхность болота. Поставив ногу, он провалился. Чтобы вполне увериться в твердости почвы, на которой он стоял, он поставил другую ногу и провалился еще больше, завяз и уже невольно ходил по колено в болоте.