Бой на Баскском рейде

Координаты: 46°00′00″ с. ш. 01°11′30″ з. д. / 46.00000° с. ш. 1.19167° з. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=46.00000&mlon=-1.19167&zoom=14 (O)] (Я)

| Бой на Баскском рейде | |||

| Основной конфликт: Наполеоновские войны | |||

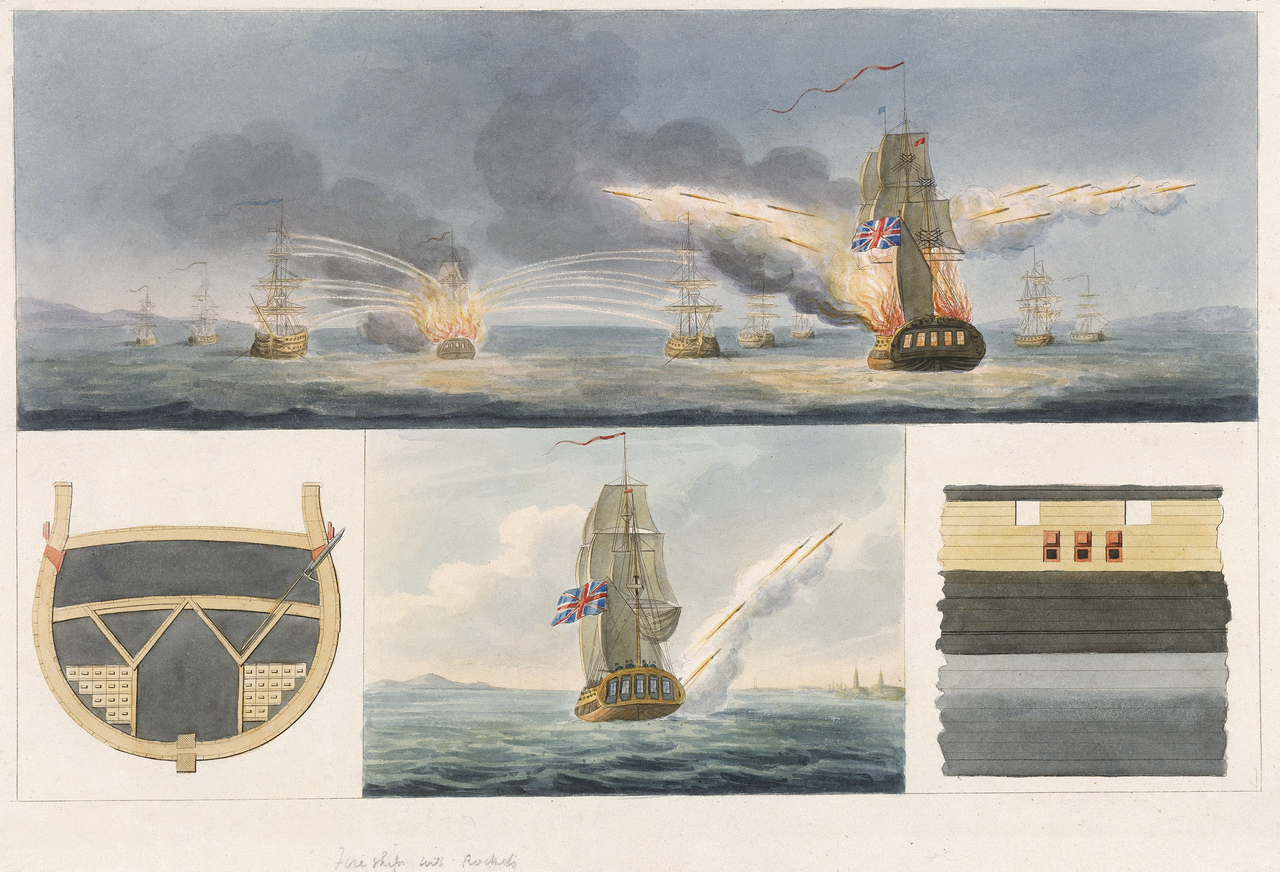

Бой на Баскском рейде. Брандеры атакуют Régulus | |||

| Дата | |||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

Победа британцев | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Бой на Баскском рейде (англ. Battle of the Basque Roads, фр. Bataille de l'île d'Aix) — бой периода Наполеоновских войн между французской эскадрой адмирала Захарии Альмана и британской адмирала Джеймса Гамбье, произошедший в Бискайском заливе вблизи Иль-д'Экс и устья Шаранты. Основная тяжесть боя с английской стороны пришлась на отряд Томаса Кокрейна.

Содержание

Предыстория

Одной из важнейших статей дохода Франции (до 37 %) был реэкспорт колониальных товаров, но из-за превосходства британцев на море Франция теряла колонии, и к 1808 году сохранила, если не считать Иль-де-Франс (Маврикий) и Реюньон в Индийском океане, только Вест-Индские острова. Потерять их означало подорвать устойчивость не только экономики, но и всей Континентальной системы.

Британия в это же время вела против Франции Иберийскую войну на суше, в которой армия Веллингтона целиком зависела от снабжения морем[2]. Поэтому второй целью блокады была защита коммуникаций между Англией, Гибралтаром и Португалией.

Запертые блокадой французские эскадры вынужденно бездействовали, чем вызывали все большее недовольство Наполеона. В конце октября 1808 года он специальным декретом приказал им выйти в море невзирая ни на что, принять на борт и доставить подкрепления для Мартиники. Но мешал Королевский флот. 7 февраля 1809 поступил приказ адмиралу Вильоме с брестской эскадрой прорвать блокаду, чтобы дать возможность выйти кораблям из Лориана и Рошфора. Соединенная эскадра после визита на Мартинику должна была нарушать вест-индскую торговлю британцев.

Брестская эскадра

Через две недели, 21 февраля 1809, опасаясь вестовых ветров, Гамбье решил отвести блокадную эскадру мористее, и Вильоме наконец вышел в море с 8 линейными: 120-пушечный Océan, 80-пушечные Foudroyant и Varsovie, 74-пушечные Tourville, Tonnére, Jean Bart, Aquilon и Régulus, 2 фрегатами: Indienne и Elbe, оба 40-пушечные, бригом Nisus и шхуной Magpie.

Через две недели, 21 февраля 1809, опасаясь вестовых ветров, Гамбье решил отвести блокадную эскадру мористее, и Вильоме наконец вышел в море с 8 линейными: 120-пушечный Océan, 80-пушечные Foudroyant и Varsovie, 74-пушечные Tourville, Tonnére, Jean Bart, Aquilon и Régulus, 2 фрегатами: Indienne и Elbe, оба 40-пушечные, бригом Nisus и шхуной Magpie.

Он без большого труда отогнал британский дозор (одинокий HMS Revenge, 74), но капитан Паже (англ. Paget) последовал за французами, и оповестил блокирующего Лориан коммодора Бересфорда (англ. J. Beresford) на HMS Theseus в сопровождении HMS Valiant и HMS Triumph, который немедленно пошёл наперерез французам, хотя день уже шёл к закату. Дивизион контр-адмирала Гудрона (фр. Goudron) повернул было за ним в погоню, но был тут же отозван: Вильоме понимал, что теперь, когда он обнаружен, промедление может погубить все предприятие. Тем не менее, он лег в дрейф и убрал паруса, словно становился на якорь, с тем чтобы возобновить движение в темноте.

Лориан

С рассветом, на широте острова Груа, он послал Magpie в Лориан, чтобы поторопить тамошний отряд, а сам пошёл к Иль-д’Экс. Вильоме выполнил свою часть плана, но лорианский отряд коммодора Труда (фр. Troude), не смог им воспользоваться из-за слабых ветров. Позже 4 фрегата вышли в море, но далеко не ушли, наткнувшись на англичан при Ле-Сабль-д’Олон.

Рошфор

Хитрость Вильоме удалась, он оторвался от Бересфорда, но ещё до полудня 23 февраля тот снова его обнаружил и обе эскадры продолжали путь: французы между берегом и островом Бель-Иль, британцы позади и мористее. Днем они опять потеряли друг друга из виду, но к вечеру, с приближением к Иль-де-Ре, Вильоме сблизился с другой эскадрой, Роберта Стопфорда (HMS Ceasar, 80; HMS Defiance и HMS Donegal, оба 74; фрегаты HMS Naiad и HMS Emerald), блокировавшей Баскский рейд. Его передовой фрегат, HMS Amethyste, нёс дозор у маяка Бален (Иль-де-Ре). Как только его капитан Сеймур увидел паруса на горизонте, он приказал пускать сигнальные ракеты.

Стопфорд немедленно выбрал якорь и лег на курс норд; к полуночи он был в виду французов. Однако его попытка задержать их была запоздалой: к утру они втянулись в пролив Антиош. Он смог только послать Naiad с известием к Гамбье. Вильоме направился не в Атлантику, как опасались англичане, а сделал короткий переход и встал на якорь у Рошфора.

Вильоме пришёл к Рошфору, но тамошней эскадре (коммодор Фор, фр. Faure) не хватало рук даже сняться с якоря из-за свирепствовавших болезней. С прибытием основных сил Флота Канала французы оказались заперты на рейде.

Обстановка

Баскский рейд ограничен островами Иль-де-Ре с севера, и Олерон с юго-запада, и включает в себя акваторию пролива Антиош (фр. Pertuis d’Antioche) и подходы к Ла Рошели и к устью Шаранты, где находится Рошфор. Как и весь Бискай, он характерен частыми штормами от веста, сильными приливами большой высоты, большим количеством рифов, мелей и осушек.

Jean Bart, пытавшийся укрыться в глубине рейда, выскочил на мель у входа в Шаранту, возле Иль-Мадам, и был брошен командой.

Остальные французские корабли, в том числе отряд Фора (74-пушечные Cassard, Jemmappes, Patriote, 40-пушечные фрегаты Pallas, Hortense и Calcutta) расположились тремя линиями на якоре юго-западнее Иль-д’Экс, перекрывая фарватер в Шаранту. Правый фланг опирался на Иль-д’Экс, левый на островок и форт Байярд. Из-за преобладающих течений они стояли к морю либо носом, либо кормой, то есть чтобы развернуться для боя, должны были заводить шпринги. Внешняя линия (фрегаты и малые корабли) прикрывалась заградительным боном.

Количество сосредоточившихся французов вызвало такую тревогу в Адмиралтействе, что Первый лорд Малгрейв, считая что «французский флот может опять ускользнуть» потребовал их уничтожения[1]. Он предлагал использовать брандеры, о приготовлении которых 19 марта уведомил Гамбье, но операция обещала быть крайне опасной и неверной, и Гамбье сопротивлялся, приводя доводы против, в том числе религиозного плана[3]. Адмиралтейство же не могло отступить, но и ответственность на себя брать не желало.

В это время в Плимут вернулся после смелого набега у испанских берегов капитан Томас Кокрейн на HMS Imperieuse — офицер высокого рода, но малого состояния. Зачуяв жертву, Малгрейв вызвал его к себе, и откровенно объяснил положение. Кокрейн, будучи одновременно членом Парламента и занозой в теле Портсмутской ассамблеи, понимал что провал будет означать и конец его политической карьеры. Он назвал план легкомысленным, и сказал что для успеха нужно выдумать что-то пострашнее. По настоянию Малгрейва он быстро набросал свой план, но уклонялся от личного командования, понимая какую ревность вызовет на флоте прибытие «эксперта» со стороны. Только прямой приказ Первого лорда заставил его согласиться.

3 апреля 1809 Кокрейн с Imperieuse присоединился к Гамбье. Инструкции адмиралу гласили, что Кокрейн должен провести операцию под его личным руководством, чтобы избежать возражений старших офицеров. Адмирал уже заключил, что атака линейными кораблями слишком опасна, и рассматривал его прибытие как подарок судьбы. Их встреча была омрачена вмешательством капитана Харви (англ. Thomas Harvey). Тот обвинял Гамбье в «методистском подходе» и колебании и требовал поручить командование ему. Харви был отослан в Англию на HMS Tonnant, а Кокрейну было приказано готовиться.

Кокрейн получил в командование 21 брандер, но имел в виду свой собственный план, где проявилась его склонность к изобретательству: не поджечь, а взорвать французский флот. Для этого он приготовил особые подрывные корабли, начинённые не горючими материалами, а порохом. Промедления Гамбье с одной стороны и настояния Малгрейва с другой означали, что ответственность легла на Кокрейна.

Ситуация на французской эскадре была во многом похожа. Капитан Ville de Varsovie Бержере (фр. Bergeret) написал в Париж, разоблачая Вильоме за упущенную возможность дать бой слабейшему отряду Бересфорда под Лорианом. Бережере не разделял мнения Вильоме (и Наполеона), что на рейде его корабли в безопасности. Немедленным следствием стало возвышение старшего по званию офицера: отставка Вильоме и его замена Альманом (вступил в должность с 17 марта[4]).

После 22 марта вопрос о прорыве уже не стоял, все усилия были направлены только на оборону. Благодаря промедлению противника, французы узнали о готовящейся атаке брандерами. Соответственно, Альман приказал спустить стеньги, разоружить и убрать в трюмы реи, с тем чтобы наверху оставалось как можно меньше пищи для огня.

Атака

11 апреля в сумерках Кокрейн сошёл с Imperieuse и во главе 2 «взрывных» кораблей, переделанных из транспортов, вошёл на рейд Иль-д’Экс, пользуясь приливом и попутным крепким ветром. За ним следовали 25 брандеров. Для поддержки у края мели держались фрегаты Aigle, Unicorn, и Pallas, а дополнительные партии ждали в шлюпках у борта HMS Ceasar. Он позволил течению поднести свой корабль к бону, и около 21:30 зажег длинный фитиль. Шесть человек команды бросились в шлюпку, но отойдя они заметили, что забыли на борту корабельного пса, за которым и вернулись. Пса успели снять до взрыва.

11 апреля в сумерках Кокрейн сошёл с Imperieuse и во главе 2 «взрывных» кораблей, переделанных из транспортов, вошёл на рейд Иль-д’Экс, пользуясь приливом и попутным крепким ветром. За ним следовали 25 брандеров. Для поддержки у края мели держались фрегаты Aigle, Unicorn, и Pallas, а дополнительные партии ждали в шлюпках у борта HMS Ceasar. Он позволил течению поднести свой корабль к бону, и около 21:30 зажег длинный фитиль. Шесть человек команды бросились в шлюпку, но отойдя они заметили, что забыли на борту корабельного пса, за которым и вернулись. Пса успели снять до взрыва.

По рапорту самого Кокрейна, фитили догорели вдвое быстрее рассчитанного. Бон был в нескольких местах разрушен подрывными зарядами. Французы открыли огонь, хотя из-за дыма и темноты не видели целей. Некоторые ядра попали в своих. В дело включились британские транспорты, вооружённые ракетами Конгрева.

Вернувшись к брандерам, Кокрейн обнаружил, что задуманная для развития успеха атака выполняется совершенно неорганизованно. Часть брандеров зажгли фитили слишком рано, часть просто не нашли свои цели, только четыре достигли противника, но и они не нанесли прямого урона. Партии в шлюпках вообще не были использованы. Но косвенный ущерб был. Большинство кораблей в страхе перед огнём обрубили якоря, но, неуправляемые без парусов, оказались на мели. Те что смогли поднять паруса, были не лучше — им не хватило ни времени, ни места для борьбы с течением.

В рапорте Кокрейн писал:

С рассветом 12-го не видно было ни уцелевшей мачты, ни рея, и за исключением Foudroyant и Cassard, все вражеские корабли беспомощно были на мели. Флагман Océan, 120-пушечный трёхдечный, имевший больше всех осадку, был первым на северо-западном краю мели Паллас, ближе всех к глубокой воде, наиболее уязвимый для атаки; с отливом все лежали на борту, подставив днища нашим ядрам, и стало быть, совершенно неспособные к сопротивлению.

Оригинальный текст (англ.)At daylight on the morning of the 12th, not a spar of the boom was anywhere visible, and, with the exception of the Foudroyant and Cassard, the whole of the enemy's vessels were helplessly aground. The flag-ship, Océan, a 120-gun three-decker, drawing the most water, lay outermost on the north-west edge of the Palles Shoal, nearest the deep water, where she was most exposed to attack; whilst all, by the fall of the tide, were lying on their bilge, with their bottoms completely exposed to shot, and therefore beyond the possibility of resistance[5].

Кокрейн, по его же словам, был в ярости, видя, что решительная атака могла бы полностью уничтожить дезорганизованного противника. Его сигналы Гамбье о подкреплении остались без внимания.

После полудня Кокрейн, с единственным фрегатом Imperieuse, оказался (или намеренно отдрейфовал) под обстрелом береговых батарей. Гамбье с эскадрой держался в отдалении, но в таких обстоятельствах послал к нему бомбардирский корабль HMS Ætna, при поддержке шлюпов HMS Growler, HMS Conflict и HMS Insolent, плюс корабли HMS Valiant, HMS Bellona, HMS Revenge и фрегаты получили приказ выдвинуться к форту Байярд. Приняв приближающиеся корабли за весь британский флот, уцелевшие Foudroyant и Cassard обрубили якоря, стремясь уйти в Шаранту, но сели на мель[1]. Jemmappes, Patriote, Océan и Régulus с приливом освободились, но сели на мель повторно.

После полудня Кокрейн, с единственным фрегатом Imperieuse, оказался (или намеренно отдрейфовал) под обстрелом береговых батарей. Гамбье с эскадрой держался в отдалении, но в таких обстоятельствах послал к нему бомбардирский корабль HMS Ætna, при поддержке шлюпов HMS Growler, HMS Conflict и HMS Insolent, плюс корабли HMS Valiant, HMS Bellona, HMS Revenge и фрегаты получили приказ выдвинуться к форту Байярд. Приняв приближающиеся корабли за весь британский флот, уцелевшие Foudroyant и Cassard обрубили якоря, стремясь уйти в Шаранту, но сели на мель[1]. Jemmappes, Patriote, Océan и Régulus с приливом освободились, но сели на мель повторно.

Наконец Кокрейн смог приступить к уничтожению застрявших французов. Держа сигнал «веду бой с превосходящим противником, нуждаюсь в поддержке», около 14:00 он вступил в перестрелку одновременно с Calcutta, Aquilon и Ville de Varsovie. Кроме того, он приказал Growler, Beagle и Insolent подойти ближе. Против воли, Гамбье отдал приказ о подкреплении, но только частью кораблей. Первым подошёл фрегат HMS Indefatigable, как раз когда Calcutta сдалась Кокрейну. После некоторой борьбы с отливом, к 16:00 вступили в бой HMS Valiant, HMS Revenge и HMS Pallas. Совместным огнём они заставили сдаться Aquilon и Ville de Varsovie, в момент когда подошёл HMS Theseus. Ближе к берегу взорвался подожженный собственной командой Tonnere, затем огонь добрался до магазина Calcutta.

Во время этого боя Стопфорд спешно вооружал ракетами ещё три транспорта. Его собственный флагман HMS Ceasar прочно сидел на мели Байярд. Тем временем шлюпки с HMS Valiant подожгли Aquilon и Ville de Varsovie, вызвав панику на борту Tourville.

Как только позволил прилив, Кокрейн с флотилией канонерских лодок и шлюпок придвинулся к устью Шаранты, и вел огонь по Océan, Régulus и Indienne, пока отлив не заставил отойти. К нему последовательно подходили HMS Redpole, HMS Dotterel, HMS Foxhound с письменными приказами от Гамбье отойти, хотя он сам считал что британцы способны на большее[1].

Как только позволил прилив, Кокрейн с флотилией канонерских лодок и шлюпок придвинулся к устью Шаранты, и вел огонь по Océan, Régulus и Indienne, пока отлив не заставил отойти. К нему последовательно подходили HMS Redpole, HMS Dotterel, HMS Foxhound с письменными приказами от Гамбье отойти, хотя он сам считал что британцы способны на большее[1].

14 апреля Patriote, Hortense, Elbe и французский Pallas смогли наконец укрыться выше по течению. Tourville и Océan в попытке следовать за ними снова оказались на мели. На следующий день Кокрейн ушёл, оставив за себя Вульфа на HMS Aigle. Взяв на борт капитана Нила с депешами от Гамбье, Imperieuse пошла в Англию.

Последняя атака HMS Ætna и канонерских лодок 14-го достигла немного. Indienne была сожжена командой, и остался только Régulus, который 19 апреля был обстрелян только что прибывшим HMS Thunder. Но его 13-дюймовая мортира разорвалась, и на этом боевые действия закончились. Гамбье, считая дело сделанным, отправился домой[1].

Последствия

Кокрейн вернулся в Англию популярным. Ещё во время затянутой экспедиции у публики не было сомнений, кто герой дня. Но в Адмиралтействе действовали совсем другие силы. Влиятельные покровители могли оказаться важнее фактов. Что и произошло: творцом победы был объявлен Гамбье, хотя Кокрейн получил Орден Бани.

Кокрейн вернулся в Англию популярным. Ещё во время затянутой экспедиции у публики не было сомнений, кто герой дня. Но в Адмиралтействе действовали совсем другие силы. Влиятельные покровители могли оказаться важнее фактов. Что и произошло: творцом победы был объявлен Гамбье, хотя Кокрейн получил Орден Бани.

Не имея достаточно веса у лордов Адмиралтейства, Кокрейн решил бороться, опираясь на свою популярность и парламентский статус. Пользуясь тем, что Гамбье также был членом Парламента, он потребовал разбирательства, когда было внесено предложение о наградах за Баскский рейд. Он заявил, что нерешительность и посредственность адмирала стали причиной неполной победы: без поддержки всей эскадры многие французы смогли уйти.

Гамбье официально потребовал военно-полевого суда. Адмиралтейство назначило комиссию, под председательством Дакворта. Гамбье был полностью оправдан, его поведение одобрено. Кокрейн не получил в командование следующий корабль. Для офицера без связей это означало чуть ли не конец карьеры: флотский список всегда был длиннее списка имеющихся кораблей, а значит шансы на новое назначение ничтожны. Хотя он позже и получил в командование HMS Tonnant, участие в биржевых махинациях четыре года спустя[6] подорвало остатки его популярности, а также стоило ему офицерского звания и парламентского мандата. На 18 лет (до 1832 г) он покинул Англию ради службы латиноамериканским правительствам.

Последствия с французской стороны были предсказуемы. И без того не жаловавший флот Наполеон снял с должностей и отдал под суд всех участвовавших капитанов, а капитан корабля Calcutta Лафон (фр. Lafon) был приговорен и расстрелян. Примечательно, что адмирал Вильоме не понёс никакого наказания, и был переведен в Тулон, на командование Средиземноморским флотом.

Силы сторон

| Великобритания |

Франция | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Линейные корабли | |||||

| Корабль | Ранг

(Пушек) |

Командир | Корабль | Ранг

(Пушек) |

Примечания |

| Caledonia | 1 (120) | адмирал Джеймс Гамбье капитан Томас Харви (англ. Thomas Harvey, до 4 апреля) |

Océan* | 1 (118) | флагман, адмирал Альман |

| Caesar | 3 (80) | контр-адмирал | Ville de Varsovie* | 3 (80) | капитан Бержере (фр. Bergeret); сожжён |

| Gibraltar | 3 (80) | Foudroyant | 3 (80) | ||

| Donegal | 3 (74) | Jemmapes* | 3 (80) | коммодор Фор (фр. Faure) | |

| Bellona* | 3 (74) | Cassard | 3 (74) | ||

| Hero | 3 (74) | Régulus* | 3 (74) | ||

| Illustrious | 3 (74) | Tourville | 3 (74) | ||

| Resolution | 3 (74) | Aquilon* | 3 (74) | сожжён | |

| Revenge* | 3 (74) | капитан Паже (англ. Paget) |

Patriote | 3 (74) | |

| Theseus | 3 (74) | коммодор Бересфорд (англ. J. Beresford) |

Tonnerre* | 3 (74) | подожжен командой, взорвался и затонул |

| Valiant* | 3 (74) | Calcutta* | 4 (44) | капитан Лафон (фр. Lafon); затоплен командой | |

| Фрегаты | |||||

| Imperieuse* | 5 (38) | капитан Томас Кокрейн | Pallas* | 5 (40) | |

| Aigle* | 5 (36) | капитан Вульф (англ. Wolfe) | Hortense* | 5 (40) | |

| Unicorn* | 5 (32) | Indienne* | 5 (40) | затоплен командой | |

| Pallas* | 5 (32) | Elbe | 5 (40) | ||

| Indefatigable* | 5 (44) | ||||

| Emerald | 5 (36) | ||||

| Mediator | 5 (32) | ||||

| Шлюпы и бриги | |||||

| Beagle | - (18) | шлюп | Nisus | (12−14) | бриг |

| Doterel | - (18) | шлюп | |||

| Foxhound | - (18) | шлюп | |||

| Insolent | - (14) | шлюп | |||

| Encounter | - (12) | шлюп | |||

| Conflict | - (12) | бриг-шлюп | |||

| Contest | - (12) | бриг-шлюп | |||

| Fervent | - (12) | бриг-шлюп | |||

| Growler | - (12) | бриг-шлюп | |||

| Lyra | - (10) | бриг-шлюп | |||

| Redpole | - (10) | бриг-шлюп | |||

| Другие | |||||

| Whiting* | - (4) | вооружён ракетами | Канонерские лодки и баркасы* | ||

| Nimrod* | - (10) | наёмный куттер; вооружён ракетами |

|||

| King George* | - (10) | наёмный куттер; вооружён ракетами |

|||

| Thunder* | - (8) | бомбардирский корабль | |||

| Ætna* | - (8) | бомбардирский корабль | |||

| 40 транспортов и брандеров* | |||||

| 3 баржи с ракетами Конгрева* | |||||

В художественной литературе

Почти все англоязычные писатели, взявшие темой Век паруса, коснулись этого боя.

- Сесил Скотт Форрестер: роман «Под стягом победным» (англ. Flying Colors).

- Патрик О’Брайан: роман «Капитан первого ранга» (англ. Post Captain)

- Александр Кент (Дуглас Риман): роман «Прибрежная эскадра» (англ. Inshore Squadron).

- Дьюи Лямбдин: роман «Офицер Его Величества» (англ. The King's Commission)

- Джулиан Стоквин: серия «Кидд» (англ. Kydd: The Naval adventure)

Напишите отзыв о статье "Бой на Баскском рейде"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 The Victory of Seapower. Winning the Napoleonic War 1806−1814. Robert Gardiner, ed. Chatham Publishing, London, 1998. p. 41−47. ISBN 1-86176-038-8

- ↑ Специальным решением парламента было предписано не фуражировать на месте — и финансирован подвоз припасов морем — чтобы не отталкивать испанских герильясов, см.: The Victory of Seapower,.. p. 7.

- ↑ Гамбье был известен своей набожностью, см.: Tracy, Nicholas. Who’s Who In Nelson’s Navy: 200 Naval Heroes, Chatham Publishing, 2006. p. 148.

- ↑ [www.histoirepassion.eu/spip.php?article538 Le rapport d’amiral Allemand à l’Empereur, 1809] (фр.)

- ↑ [www.gutenberg.org/etext/13351 The Life of Thomas, Lord Cochrane, Tenth Earl of Dundonald, G.C.B., Admiral of the Red, Rear-Admiral of the Fleet, Etc., Etc.] Vol. I

- ↑ [www.gutenberg.org/etext/21027 The Trial of Charles Random de Berenger, Sir Thomas Cochrane et al.]

| ||||||

Отрывок, характеризующий Бой на Баскском рейде

Слушая рассказы капитана, как это часто бывает в позднюю вечернюю пору и под влиянием вина, Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему то представших его воображению. Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе неожиданно вдруг вспомнилась ему, и, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбаля. Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел пред собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни. Тогда эта встреча не произвела на него влияния; он даже ни разу не вспомнил о ней. Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что то очень значительное и поэтическое.«Петр Кирилыч, идите сюда, я узнала», – слышал он теперь сказанные сю слова, видел пред собой ее глаза, улыбку, дорожный чепчик, выбившуюся прядь волос… и что то трогательное, умиляющее представлялось ему во всем этом.

Окончив свой рассказ об обворожительной польке, капитан обратился к Пьеру с вопросом, испытывал ли он подобное чувство самопожертвования для любви и зависти к законному мужу.

Вызванный этим вопросом, Пьер поднял голову и почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли; он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю свою жизнь любил и любит только одну женщину и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.

– Tiens! [Вишь ты!] – сказал капитан.

Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет; но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому, тем более, над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом: понимает ли он это?

Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он не понимал, то он все таки просит продолжать.

– L'amour platonique, les nuages… [Платоническая любовь, облака…] – пробормотал он. Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе развязало язык Пьеру. И он шамкающим ртом и маслеными глазами, глядя куда то вдаль, рассказал всю свою историю: и свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Вызываемый вопросами Рамбаля, он рассказал и то, что скрывал сначала, – свое положение в свете и даже открыл ему свое имя.

Более всего из рассказа Пьера поразило капитана то, что Пьер был очень богат, что он имел два дворца в Москве и что он бросил все и не уехал из Москвы, а остался в городе, скрывая свое имя и звание.

Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу. Ночь была теплая и светлая. Налево от дома светлело зарево первого начавшегося в Москве, на Петровке, пожара. Направо стоял высоко молодой серп месяца, и в противоположной от месяца стороне висела та светлая комета, которая связывалась в душе Пьера с его любовью. У ворот стояли Герасим, кухарка и два француза. Слышны были их смех и разговор на непонятном друг для друга языке. Они смотрели на зарево, видневшееся в городе.

Ничего страшного не было в небольшом отдаленном пожаре в огромном городе.

Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление. «Ну, вот как хорошо. Ну, чего еще надо?!» – подумал он. И вдруг, когда он вспомнил свое намерение, голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть.

Не простившись с своим новым другом, Пьер нетвердыми шагами отошел от ворот и, вернувшись в свою комнату, лег на диван и тотчас же заснул.

На зарево первого занявшегося 2 го сентября пожара с разных дорог с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска.

Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. 1 го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо.

В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского, с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая, стонать, и стоны эти страшно звучали в осенней темноте ночи. В первую ночь адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в Мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого.

Один из людей в темноте ночи, из за высокого кузова стоявшей у подъезда кареты, заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже видно было, и все знали, что это горели Малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками.

– А ведь это, братцы, другой пожар, – сказал денщик.

Все обратили внимание на зарево.

– Да ведь, сказывали, Малые Мытищи мамоновские казаки зажгли.

– Они! Нет, это не Мытищи, это дале.

– Глянь ка, точно в Москве.

Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.

– Это левей! Как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне.

Несколько людей присоединились к первым.

– Вишь, полыхает, – сказал один, – это, господа, в Москве пожар: либо в Сущевской, либо в Рогожской.

Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара.

Старик, графский камердинер (как его называли), Данило Терентьич подошел к толпе и крикнул Мишку.

– Ты чего не видал, шалава… Граф спросит, а никого нет; иди платье собери.

– Да я только за водой бежал, – сказал Мишка.

– А вы как думаете, Данило Терентьич, ведь это будто в Москве зарево? – сказал один из лакеев.

Данило Терентьич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше.

– Помилуй бог!.. ветер да сушь… – опять сказал голос.

– Глянь ко, как пошло. О господи! аж галки видно. Господи, помилуй нас грешных!

– Потушат небось.

– Кому тушить то? – послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. – Москва и есть, братцы, – сказал он, – она матушка белока… – Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.

Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и графиня одни оставались в комнате. (Пети не было больше с семейством; он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице.)

Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома.

– Ах, какой ужас! – сказала, со двора возвративись, иззябшая и испуганная Соня. – Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно, – сказала она сестре, видимо, желая чем нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.

– Посмотри, Наташа, как ужасно горит, – сказала Соня.

– Что горит? – спросила Наташа. – Ах, да, Москва.

И как бы для того, чтобы не обидеть Сони отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.

– Да ты не видела?

– Нет, право, я видела, – умоляющим о спокойствии голосом сказала она.

И графине и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи.

Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее.

– Ты озябла. Ты вся дрожишь. Ты бы ложилась, – сказала она.

– Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу, – сказала Наташа.

С тех пор как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда? как? опасно ли он ранен? и можно ли ей видеть его? Но после того как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что то она задумывала, что то она решала или уже решила в своем уме теперь, – это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это то страшило и мучило ее.

– Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. (Только графине одной была постелена постель на кровати; m me Schoss и обе барышни должны были спать на полу на сене.)

– Нет, мама, я лягу тут, на полу, – сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени; но этот страшный неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней.

– Ложись, голубушка, ложись, мой дружок, – сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. – Ну, ложись же.

– Ах, да… Я сейчас, сейчас лягу, – сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие длинные привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, постланную на сено с края от двери.

– Наташа, ты в середину ляг, – сказала Соня.

– Нет, я тут, – проговорила Наташа. – Да ложитесь же, – прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку.

Графиня, m me Schoss и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате. Но на дворе светлело от пожара Малых Мытищ за две версты, и гудели пьяные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки, на перекоске, на улице, и все слышался неумолкаемый стон адъютанта.

Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, знакомый с свистом храп m me Schoss, тихое дыханье Сони. Потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей.

– Кажется, спит, мама, – тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще раз, но уже никто ей не откликнулся.

Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, выбившись из под одеяла, зябла на голом полу.

Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулись близкие. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стой адъютанта. Наташа приподнялась.

– Соня? ты спишь? Мама? – прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкой и гибкой босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнула половица. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери.

Ей казалось, что то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце.

Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка.

Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо.

Весь день она жила только надеждой того, что ночью она уввдит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он был такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек (это был Тимохин), и на полу лежали еще два какие то человека (это были доктор и камердинер).

Камердинер приподнялся и прошептал что то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в бедой рубашке, кофте и вечном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера; «Чего вам, зачем?» – только заставили скорее Наташу подойти и тому, что лежало в углу. Как ни страшно, ни непохоже на человеческое было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера: нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела.

Он был таков же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.

Он улыбнулся и протянул ей руку.

Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постояниом беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске; но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может и что ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненного в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и два денщика.

Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что то понять и припомнить.

– Не хочу больше. Тимохин тут? – спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке.

– Я здесь, ваше сиятельство.

– Как рана?

– Моя то с? Ничего. Вот вы то? – Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что то.

– Нельзя ли достать книгу? – сказал он.

– Какую книгу?

– Евангелие! У меня нет.

Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем то очень остался недоволен, что то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда.

– И что это вам стоит! – говорил он. – У меня ее нет, – достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, – говорил он жалким голосом.

Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки.

– Ах, бессовестные, право, – говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. – Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит.

– Мы, кажется, подложили, господи Иисусе Христе, – говорил камердинер.

В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда, при виде страданий нелюбимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастие мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что то такое общее с Евангелием. Потому то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто то кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, в осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него.