Русский портрет

Русский портрет — история портретного жанра в России ведет свои истоки с XVII века.

Содержание

История

Ранний период

В ранний период развития русского портрета он эволюционировал по принципам общеевропейского портрета Средневековья, ограниченного религией, когда «изображение человека подчинялось представлениям средневекового мировоззрения и существенно отличалось от понимания личности в искусстве нового времени. Главное различие состояло в том, что индивидуальное, неповторимое в человеке менее всего находило отражение в его образе. Художник стремился запечатлеть не „бытовое“, „обнаженное“ лицо, а „измененное, преображенное“[1], запечатленное в своем, „как бы идеальном вневременном состоянии“[2]. Кроме того, отдельный человек интересовал художника не столько сам по себе, сколько как представитель определенной ступени феодальной иерархии. Индивидуальность оказывалась для мастера полностью подчиненной тому нормативному идеалу, который соответствовал социальному положению[3]».

«Портреты» Средневековья, создаваемые по этому принципу, можно было найти в церковных росписях, на иконах, в книжных миниатюрах. Изображали, как правило только очень знатных лиц, крупных церковных деятелей, жертвователей.

К наиболее ранним изображениям конкретных лиц в русской культуре относят миниатюру, представляющую князя Святослава Ярославича с семьей («Изборник Святослава», 1073), а также фреска с изображением семьи князя Ярослава Мудрого (Киевская София). Портретные тенденции прослеживаются в изображениях донаторов с моделями зданий в руках — князь Ярослав (церковь Спаса на Нередице, ок. 1246). В индивидуальной характеристике черт лица князя, трактовке одежды видно стремление художника к передаче индивидуального сходства[4].

- Izbornik.jpg

Святослав Ярославич с семьей

- Córki Jarosława.jpeg

Дочери Ярослава Мудрого

- Yaroslav Vsevolodovich (Spas Nereditsi).jpeg

Ярослав Всеволодович

- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден

Аврам

На «Корсунских воротах» Новгородской Софии расположен автопортрет литейщика Аврама (XIV века). Он изобразил себя в коротком русском кафтане с клещами и молотком в руках. Это уже шаг от сугубо идеализированных образов князей[4].

Одним из ранних портретов XV века является шитая пелена Сергея Радонежского (1429 год): вероятно, автор портрета знал усопшего. Чертами индивидуальной характеристики отличаются иконописные изображения митрополитов московских Петра и Алексия (работа Дионисия), Кирилла Белозерского и Дмитрия Прилуцкого (работа Дионисия Глушицкого). В 1460-70-х годах новгородский боярин Антипа Кузьмин заказал икону «Молящиеся новгородцы», в нижней части которой был изображен заказчик с семейством — это еще не боярский семейный портрет, но уже смелая попытка изобразить на иконе группу светских лиц[5].

- Sergius von Radonezh.jpg

Пелена Сергея Радонежского

- Митрополит Пётр с житием.jpg

Икона митрополита Петра работы Дионисия

- Kirill Belozerskiy icon Dionisiy Glushitskiy.jpg

Икона Кирилла Белозерского работы Дионисия Глушицкого

- Novgorod people praying (1467).jpg

Икона «Молящиеся новгородцы»

Тесная связь этих изображений с культовыми образами способствовала подчинению их художественного стиля определенному каноническому письму и диктовала в стиле плоскостность и графичность. Эти изображения создавались по памяти или со слов очевидцев, и хотя они дают нам некие представления об изображенных лицах, по сути такие «иконные» портреты еще не являются портретами в подлинном смысле слова. Однако тенденции, зарождавшиеся в них, подготовили условия для появления в русском искусстве светской портретной живописи[5].

Со временем сквозь возвышенный «лик» начинали всё сильнее проглядывать неповторимые черты модели, когда зарождается русская светская культура. Интерес к окружающему миру проявляется в церковных росписях, в особенности, в ярославских фресках, создававшихся на средства богатого купечества[6].

XVI век

Зачатки светского портрета относят ко времени правления Ивана III и Василия III — с надгробными портретами, а также с упоминанием традиции, когда изображения великих князей при сватовстве посылались в Западную Европу.

Русское искусство XVI века в целом обогатилось новыми элементами, которые способствовали усилению реалистических устремлений; сдвиг поэтому происходил и в развитии портрета. Этому в значительной степени способствовали постановления Стоглавого собора (1551), который узаконил возможность написания на иконах царей, князей и народа, а также Собора 1553-4 гг. (по делу Висковатого), когда было разрешено писать на иконах наряду с обычными сюжетами также и притчи, что позволяло более свободное обращение с иконописным каноном и открывало перед художниками широкие возможности для внедрения в иконопись многообразных бытовых мотивов[7]. Тогда же по решению Стоглавого собора в исподнем ряду икон уже могли появляться цари и князи и святители и народы, которые живы суще. (См. также Царские патрональные иконы).

Русское искусство XVI века в целом обогатилось новыми элементами, которые способствовали усилению реалистических устремлений; сдвиг поэтому происходил и в развитии портрета. Этому в значительной степени способствовали постановления Стоглавого собора (1551), который узаконил возможность написания на иконах царей, князей и народа, а также Собора 1553-4 гг. (по делу Висковатого), когда было разрешено писать на иконах наряду с обычными сюжетами также и притчи, что позволяло более свободное обращение с иконописным каноном и открывало перед художниками широкие возможности для внедрения в иконопись многообразных бытовых мотивов[7]. Тогда же по решению Стоглавого собора в исподнем ряду икон уже могли появляться цари и князи и святители и народы, которые живы суще. (См. также Царские патрональные иконы).

Иван Грозный стремился прославить и увековечить на иконах и фресках свои деяния; его замыслы поддерживал митрополит Макарий, вокруг которого сосредоточились образованнейшие люди и живописцы своего времени. Перед художниками ставились требования отобразить в искусстве пафос исторических событий. Была создана соответствующая царская мастерская палата, где эти новые художественные задачи воплощали. Мастерская Грозного постепенно расширялась и в XVII веке легла в основу школы царских изографов Оружейной палаты[7].

Появление целого ряда портретных образов исторических деятелей свидетельствует о значительных достижениях русского искусства XVI века. Во 2-й пол. XVI века по инициативе Ивана Грозного создаются летописные своды с миниатюрами, где неоднократно изображался сам царь (как идеализированный монарх). Новизна состояла в том, что они представляли уже собой прижизненное изображение царя — прославляя его подвиги, закрепляя в сознании идеи сил и могущества власти. Именно в XVI веке впервые встречается факт прижизненного портретирования царя в миниатюрах, иконах и фресках. Эти же мастера исполнили росписи Золотой палаты Кремля (1547—1552) с изображением притч, аллегорий и событий из истории, воссозданием образов князей (Александр Невский, Андрей Боголюбский, Василий III, Иван Грозный и проч.)[7].

При царе Федоре Иоанновиче была расписана Грановитая палата, где были изображения русских князей, начиная с Рюрика и до текущего времени, включая шурина царя Бориса Годунова. К тому же периоду относится рельефное изображение Федора Иоанновича на коне, которое находилось на «царь-пушке» работы Андрея Чохова — идеализированный образ молодого царя[8].

При царе Федоре Иоанновиче была расписана Грановитая палата, где были изображения русских князей, начиная с Рюрика и до текущего времени, включая шурина царя Бориса Годунова. К тому же периоду относится рельефное изображение Федора Иоанновича на коне, которое находилось на «царь-пушке» работы Андрея Чохова — идеализированный образ молодого царя[8].

В XVI веке создается ряд надгробных портретов. Например, существовал надгробный портрет Василия III (ГИМ, но первоначальная живопись полностью утрачена), находившийся в Архангельском соборе, и видимо, исполненный по приказу его сына Ивана Грозного. Возможно, он служил прототипом для изображения князя в росписях Золотой и Грановитой палат. В 1560-х гг. в росписи паперти Благовещенского собора Кремля появляются изображения князей (от Даниила Московского до Ивана Грозного), трактованные еще условно[8].

Перечисленные выше произведения свидетельствуют о том, что проникавшие в иконопись новшества постепенно подрывали религиозно-символическую опору древнерусского искусства. Однако развитие искусства в этот период еще было очень сильно ограничено рамками идеологии. В частности, очень узким оставался круг портретируемым — даже представителей знати почти не изображали[8].

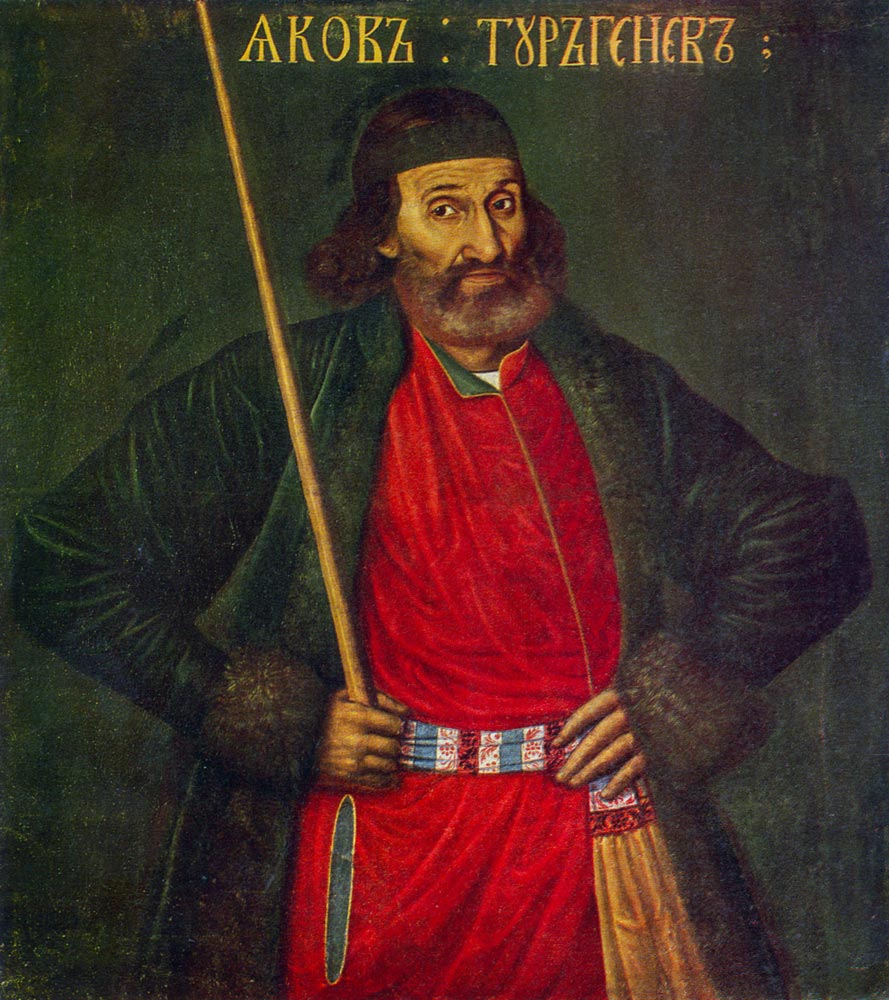

XVII век

Но первые русские портретные образы конкретных личностей дошли лишь от начала XVII века. Только в этот период был сделан решительный шаг на нелегком пути русской живописи от иконописного «лика» к индивидуальному лицу[9]. Русское искусство постепенно сближается с реальной действительностью. Вырабатываются новые приемы, пригодные для передачи нового содержания; усиливаются контакты с западноевропейской культурой, ввозится большое количество реалистичных произведений. Особенно влияние усиливается после воссоединения Украины с Россией[10].

Но первые русские портретные образы конкретных личностей дошли лишь от начала XVII века. Только в этот период был сделан решительный шаг на нелегком пути русской живописи от иконописного «лика» к индивидуальному лицу[9]. Русское искусство постепенно сближается с реальной действительностью. Вырабатываются новые приемы, пригодные для передачи нового содержания; усиливаются контакты с западноевропейской культурой, ввозится большое количество реалистичных произведений. Особенно влияние усиливается после воссоединения Украины с Россией[10].

«Именно портрет был первым светским жанром, получившим широкое распространение в русском изобразительном искусстве XVII веке[10]. Расширяется круг портретируемых — изображают уже не только царей, но и бояр, стольников, купцов. Особенно важно, что портрет перестает быть „непортретным“, сходство с моделью становится обязательным»[6].

|

[...] яково бо что видит или [...] слышит [художник] тако и во образах рекше в лицах начертывает («Послание Иосифа Владимирова Симону Ушакову»). |

|

Как отмечают Лихачев и Панченко, (говоря, правда, о литературе), именно с данного периода на Руси возникает интерес к индивидуальности, к личностям, заканчивается время Средневековья и происходит открытие индивидуального начала[11]. Помимо литературы, изменение концепции привело и к развитию портретного жанра в 1660-х.

Мастера Оружейной палаты (её иконописной палаты, созданной в 1640-е) дают важнейший материал для изучения русского портрета, в развитии которого в XVII веке происходит перелом. На основе опыта и навыков, сложившихся в XVII веке, в Оружейной палате создается ряд портретов на иконах, фресках и надгробных изображениях, от которых постепенно начинают требовать правдивости и сходства. Лица на иконах насыщаются новым политическим и историческим содержанием, портретируемые исторические лица начинают играть ведущую роль в композиции иконы — их дают на первом плане, они становятся непосредственными участниками событий. Это является шагом вперед по сравнению с предыдущими иконными портретами, где реальная личность дается в виде небольшой фигуры в молитвенной позе.

Появляются теоретические сочинения, в которых обосновывается правомерность возникновения новых черт в искусстве. Главным для этой новой эстетики становится требование от искусства «живства», «живоподобия» — ощущается необходимость правдивой передачи окружающего мира, верности природы. Для этих художников иконопись уже не является «единственным» ценным жанром живописи — портретный жанр ими ставится в один ряд с нею. Любопытно, что от обоих жанров требуется следование натуре[10]. Если ранее портреты создавались по памяти, то теперь их начинают писать с натуры[12].

Появляются теоретические сочинения, в которых обосновывается правомерность возникновения новых черт в искусстве. Главным для этой новой эстетики становится требование от искусства «живства», «живоподобия» — ощущается необходимость правдивой передачи окружающего мира, верности природы. Для этих художников иконопись уже не является «единственным» ценным жанром живописи — портретный жанр ими ставится в один ряд с нею. Любопытно, что от обоих жанров требуется следование натуре[10]. Если ранее портреты создавались по памяти, то теперь их начинают писать с натуры[12].

Кроме того, утверждается высокое назначение портрета, в нем видятся мемориальная и дидактическая задача: как писал Ушаков, портреты являют собой «жизнь памяти, память о тех, кто когда-то жил, свидетельство прошедших времен, проповедь добродетели, выражение могущества, оживление умерших, хвалы и славы бессмертие, возбуждение живых к подражанию, напоминание о прошедших подвигах»[12]

Например, в иконе «Положение риз» (ок. 1630)[13], где изображено получение царем Михаилом и патриархом Филаретом реликвии, реальные личности изображены в конкретной обстановке внутри собора, переданного с документальной точностью. По существу, это историческая картина-портрет. Интересен и групповой портрет купцов Никитниковых (Церковь Троицы в Никитниках, роспись 1652—1653) в сцене «Великого входа»)[14].

Выразителями новых передовых эстетических взглядов на искусство и новаторами в области исканий реалистического портретного образа стали художники оружейной палаты — Иосиф Владимиров и Симон Ушаков. Кроме художественных произведений их авторству принадлежит первые русские сочинения по теории искусства — «Послание Иосифа Владимирова Симону Ушакову» (1665—1666) и «Слово к люботщательному иконного писания» Симона Ушакова (ок. 1666)[15].

Владимиров рекомендует создавать изображение таким, каким художник его видит в жизни. Их творчеству характерны коренные сдвиги в сторону реализма. Ушаков занимался опытами в области изображения человеческого лица, что привело к крупному развитию искусства. Он создал новые иконописные типы с анатомически правильными, объемно моделированными светотенью лицами, реальной передачей формы глаз и блеска зрачков. Особенно этому способствовала его любимая тема «Спас Нерукотворный» с крупным изображением человеческого лица.

Он написал много икон на этот сюжет, передавая в каждом новый оттенок внутреннего настроения человека. «Итак, проблема реального изображения человеческого лица в творчестве Ушакова и Владимирова была связана с общим пробуждением в широких художественных и литературных кругах 60-х годов интереса к окружающей действительности и прежде всего к изображению реального человека со всеми индивидуальными особенностями его внешности и психологической характеристики»)[16]. Однако, связанные феодально-церковным мировоззрением, Ушаков и Владимиров, пока еще решают проблему портретного образа ограничено — перестраивая собственно иконописные приемы, в которых условные элементы сочетались с поиском анатомически правильных черт реального человеческого лица и правдивой передачи образа.

В 1666 г. бригада художников Оружейной палаты во главе с Ушаковым, создают галерею надгробных портретов в Архангельском соборе. В 1668 г. Ушаков создает групповой портрет на иконе «Насаждение древа Московского государства».

Парсуна

В XVII веке на Руси возникла парсуна — портрет, который по стилю, приёмам и материалам живописи первоначально ничем не отличаются от икон. Они создавались как надгробные, мемориальные образы, поэтому очевидна их связь с религиозной мыслью. Парсуна была прямой предшественницей портрета. В ней переплеталось старое и новое[12].

В XVII веке на Руси возникла парсуна — портрет, который по стилю, приёмам и материалам живописи первоначально ничем не отличаются от икон. Они создавались как надгробные, мемориальные образы, поэтому очевидна их связь с религиозной мыслью. Парсуна была прямой предшественницей портрета. В ней переплеталось старое и новое[12].

Первые парсуны еще очень напоминали иконы — это были «оплечные» или «оглавные» изображения. Таков «Портрет Скопин-Шуйского», который помещался над надгробием князя в Архангельском соборе — хотя это надгробный портрет, но модель изображена там как живая, поскольку на таких портретах этого периода усопший человек изображался как «воскресший». По техническим приемам этот портрет, с которого исследователи начинают и историю русского светского портрета, с точки зрения приемов, техники, почти ничем не отличается от иконы. Он написан на липовой доске, темперой, в иконописной манере. Хотя изображен идеальный лик, но само лицо — живое, своеобразное [17].

В первых парсунах новое понимание выражалось старыми средствами, но постепенно русские мастера усваивают опыт европейских мастеров и усваивают новый изобразительный метод, на смену иконописи приходит живопись — письмо с «живства»[17].

В последующие годы русские цари также ориентируются на портретные образцы т. н. сарматского портрета, проникавшие в страну через Польшу. Они характеризуются некоторым примитивизмом и застывшей позой, но тем не менее являются шагом вперед. Иностранные мастера приезжали в Москву учить новому искусству русских художников. На рубеже XVII—XVIII веков Украина и Польша выступают посредниками в передаче западных школ портрета в Россию.

В 1660-х годах поляк Стефан Лопуцкий писал «с живства» (с натуры) самого Алексея Михайловича, а голландец Даниил Вухтерс — патриарха Никона. Первой попыткой русского художника написать портрет с натуры, по мнению Овчинниковой, надо считать работу 1671 года, когда Репьев, Фёдор Юрьев написал царя Алексея (не сохр.). В 1670-х годах в Оружейной палате создаются «титулярники» — сборники портретов русских и иностранных государей, в основном еще условные, но иногда, когда за образцы брались западноевропейские гравированные портреты, с попытками индивидуализации (см. «Царский титулярник»).

В 1677 г. Фёдор Евтихиев Зубов создает парный надгробный портрет в рост царей Михаила Федоровича и Алексея Михайлович (изначальная живопись почти не сохранилась под слоями живописи). Богдан Салтанов пишет групповой портрет в иконе «Кийский крест».

Примечателен цикл портретов братьев князей Репниных, созданных во 2-й пол. XVII века — Ивана, Александра и Афанасия Борисовичей. Они написаны масляными красками на холсте — в технике, более гибкой, чем темперная, и дающей возможность работать непосредственно с натуры. В этих работах отражены некоторые особенности парадного портрета, которые получат распространение в русском XVIII веке, показывающие высокое положение модели в обществе. При создании таких портретов русские мастера опирались на практику европейского портрета, используя типичные приемы репрезентации. «Импозантная поза, фон с тяжелыми драпировками, костюм и аксессуары акцентируют высокое социальное положение изображённого. Но так же несомненна генетическая связь этих произведений с уже упоминавшимися изображениями высшей знати в росписях храмов. Их роднят прежде всего некая отрешенность, подчеркнутая одухотворенность облика изображённых — черты, идущие от иконы»[18].

- Ivan Borisovich Repnin by anonim (17 c., Russian museum).jpg

Иван Борисович Репнин

- Prince Repnin.jpg

Александр Борисович Репнин

- A.B.Repnin - parsuna.jpg

Афанасий Борисович Репнин

«Однако несмотря на широкую светскую струю, в целом искусство по-прежнему сохраняло религиозный характер. В области портрета художникам предстояло развить и закрепить всё то новое, что несла с собой парсуна, и одновременно преодолеть архаические консервативные черты старого, средневекового искусства»[19].

Таким образом, к концу XVII века в русском портретном искусстве зарождается портретный жанр, выделяется из иконного письма, и формируется усилиями отечественных мастеров и иностранных художников, вставая на путь становления.

XVIII век

Портрет петровского времени

В петровское время русская живопись осваивает новые средства передачи реальности — в обиход входит прямая перспектива, которая сообщает глубину и объемность изображению на плоскости; художники осмысляют взаимоотношения света и цвета, роль света как средства построения объема и пространства. Рождаются новые светские жанры — и в том числе портрет. «Для искусства этого исторического переходного времени характерно переплетение различных черт: традиционных и новых, исконно русских и иноземных. Искусству Петровской эпохи присущ высокий пафос утверждения. Центральной темой его становится человек. Основным жанром — портрет»[20].

Прорыв в портретном жанре в России, как и в многих других отраслях, случился в петровское время. Пётр I как приглашал зарубежных мастеров (см. россика), так и способствовал обучению отечественных.

Характерная группа памятников начального периода — Преображенская серия. «„Открытие характера“ происходит постепенно во всех видах изобразительного искусства и занимает временное пространство, совпадающее в общих чертах с периодом правления Петра Великого», пишут исследователи портрета в России[11]. В портретах «Преображенской серии» совершался переход от парсуны к портрету. В к сер. XVIII века уже возможно перечислить самобытных и талантливых мастеров.

Приобщение к законам станковой живописи в петровской России шло трудно. Художникам было необходимо не только овладеть новым пониманием содержательной части, но и научиться грамотно выстраивать картинную плоскость, искусству перспективы и анатомически верной передаче человеческого тела, а также основам техники масляной живописи и законам колорита.

Для петровского времени сложной проблемой является вопрос авторства. Художники очень редко подписывали свои произведения. За каждым из них числится набор «эталонов», благодаря которому ученые дополняют круг работ. Кроме того, в конце XVII-начале XVIII века очень любили заказывать повторения портретов. Существовал ряд «образцовых портретов» императора и его семьи, должностных лиц, которые «тиражировались». Для портретов этого времени, помимо авторства, часто проблематично и само опознание модели[21]

Начиная с Петровского времени развитие портрета идет по трем основным линиям[22]:

Во-первых, существовало архаизирующее искусство, связанное с провинциальным, т. н. «художественным примитивом». В нем ощущается стиль рубежа еще XVII—XVIII веков, влияние национальной школы парсуны. (Аналогичные явления характерны для большинства стран, которые переходят от Средневековья к Новому времени). Парсуна сыграла важную роль — она явилась передатчиком основных черт нового портретного метода, который в русских условиях трансформировался на собственный лад. Портреты, принадлежащие к этой линии, отличаются большими размерами, композиционными схемами, заимствованными у парадных полотен Западной Европы XVII века, импозантностью и внушительностью, строгой социальной маркировкой и «важной немотой». Модели, изображённые на таких портретах, воплощают практически иконное индифферентное предстояние. Живопись в них сочетает объемное и конкретное лично́е письмо с плоскостными «доличностями» — как это было и в парсуне. Парсуна вывела русскую живопись на дорогу станковизма — придала ему не только черты сходства, но и картинности, придала ей место в формирующемся светском интерьере. Но к концу 1710-х гг. портреты в этом стиле перестали удовлетворять заказчиков из-за своей тяжеловесности, косноязычия и архаизма, которые стали очевидными после первых зарубежных поездок Петра. У заказчиков появляется новый ориентир — искусство Запада (прежде всего Франции): картины покупаются за рубежом, иностранные художники приглашаются в Россию, а русские — на учёбу. Магистральная линия (Никитин и Матвеев) развития портрета уверенно идет вперед, а парсуна теряет свою привлекательность в глазах высокопоставленных заказчиков. Все же, чем дальше от Петербурга, тем явственнее черты парсуны будут проявляться в провинции — на протяжении всего XVIII века, а то и 1-й половины XIX века. Особенность этой линии портрета — её причастность к иконописи, которая и сама в этот период, утрачивая средневековую духовность, становится компромиссной, светлой и нарядной. Она будет влиять на некоторых художников, близких к Канцелярии от строений.

- Grigoriy Chernyshev.jpg

Hеизвестный художник середины ХVIII века. «Портрет Г. П. Чернышева»

- Anastasia Naryshkina with children.jpg

Неизвестный художник начала 18 века (?). «Портрет Анастасии Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной»

В его рамках линию, лежащую в стороне от заграничного пенсионерства, дополняют художники, которые самостоятельно проделали путь от иконописи к портрету, крепостные мастера домашней выучки и поклонники живописи — дворяне-дилетанты.

Во-вторых, россика представлена иностранными художниками, которые работали в России в течение всего XVIII века. Эта линия неоднородна по национальному составу и качественному уровню. Она ближе к магистральному потоку русского портрета, её задача — экспонировать местную модель на общеевропейский лад. Благодаря россике осуществляется контакт русского искусства с искусством соседних стран — на уровне типологии, стиля и формирования общих критериев художественного качества.

- Карвак - Портрет царевны Елизаветы Петровны.jpg

Луи Каравак. «Портрет царевны Елизаветы Петровны»

В третьих, собственно отечественная школа (Иван Никитин, Андрей Матвеев, Иван Вишняков, Алексей Антропов, Иван Аргунов). Их работы отличаются мастерством и точностью в передаче внешности, хотя не достигли полного совершенства. (Из следующего поколения к ней принадлежали Рокотов, Левицкий, Боровиковский). Эта магистральная линия отличается преемственностью. При этом она обладала внутренним единством — сначала она была направлена на овладение основными художественными принципами Нового Времени, затем, догнав их, стала развиваться в соответствии с общеевропейскими стилевыми тенденциями (барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, предромантизм).

- Ivan Nikitin - Портрет царевны Натальи Алексеевны - Google Art Project.jpg

Иван. Никитин. «Портрет царевны Натальи Алексеевны»

- Vishnakov sara fermor.jpg

Иван Вишняков. «Портрет Сарры Элеоноры Фермор», ок. 1750

Начиная с Петровского времени, портрет в русском искусстве вышел на 1-е место по степени распространённости и качества. Портрет «фактически взял на себя основное бремя освоения художественных принципов Нового времени»[23]. В произведениях именно этого жанра апробируются неизвестные раньше творческие ходы — композиционные схемы, колористические приемы, стилевые установки. Одновременно с портретом развивались и другие жанры, необходимые абсолютистскому государству, — исторические и аллегорические композиции, благодаря которым русская культура входила в мир ранее незнакомой системы олицетворений.

Специфической особенностью типологии русского портрета XVIII века является отсутствие или же крайняя редкость группового (в том числе семейного) портрета, который в ту же эпоху являлся очень показательным для Англии и Франции того же времени; а также отсутствие «сцен собеседования»[24]. Вплоть до 2-й пол. XVIII века отсутствовал скульптурный портрет.

Именно в петровское время «отчетливо обозначились некоторые характерные особенности русского портрета»[25].

2-я половина XVIII века

«С середины XVII по середину XVIII века портрет был достоянием в основном придворных кругов — будь то царская мемориальная „парсуна“, парадный императорский портрет или изображения людей, так или иначе близких к верховной власти. Лишь с середины XVIII столетия портрет „опускается“ в массы рядового поместного дворянства, под влиянием просветительства возникают пока еще редчайшие образы крестьян и купцов, создаются портреты деятелей культуры»[9]. В 1730—1740-е годы происходит укрепление дворянства, чему в дальнейшем способствовала Реформа о Вольности дворянской. Портрет стал незаменимым средством и самоутверждения, и эстетизации жизни. К 1760-м годам портретное искусство было уже широко освоено не только при императорском дворе, но и в отдалённых помещичьих усадьбах. В 1760—1780-х годах многие черты русского портрета XVIII века определяются окончательно. Период становления, перехода от старых форм культуры, ученичества у Запада был завершён.

«С середины XVII по середину XVIII века портрет был достоянием в основном придворных кругов — будь то царская мемориальная „парсуна“, парадный императорский портрет или изображения людей, так или иначе близких к верховной власти. Лишь с середины XVIII столетия портрет „опускается“ в массы рядового поместного дворянства, под влиянием просветительства возникают пока еще редчайшие образы крестьян и купцов, создаются портреты деятелей культуры»[9]. В 1730—1740-е годы происходит укрепление дворянства, чему в дальнейшем способствовала Реформа о Вольности дворянской. Портрет стал незаменимым средством и самоутверждения, и эстетизации жизни. К 1760-м годам портретное искусство было уже широко освоено не только при императорском дворе, но и в отдалённых помещичьих усадьбах. В 1760—1780-х годах многие черты русского портрета XVIII века определяются окончательно. Период становления, перехода от старых форм культуры, ученичества у Запада был завершён.

К этому периоду относится появление таких мастеров русского портрета, как Алексей Антропов, Мина Колокольников, Иван Петрович Аргунов.

Для позднего елизаветинского царствования (конец 1750-х — начало 1760-х) был характерен идеал красоты, связанный с личностью императрицы Елизаветы Петровны. Это широкое жизнерадостное приятие реальности, ощущение праздничности, триумф природного начала. Часто этот идеал проступает в округлой дородности сильно нарумяненных лиц. Тем не менее, у многих мастеров (Антропов, Мина Колокольников) эта радость бытия и физическое довольство дополняются сдержанным отношением к изображению человека, которое восходит к формам и традициям иконы и парсуны. Витальная энергия, которая видна в мощных формах и ярких красках, сдерживается «застывшей отчеканенностью отрешенных лиц и четкими очертаниями форм»[26]. От парсуны идет в таких ранних портретах определённая застылость позы, а цвет предмета порой так насыщен, что за ним проглядывает характерный для средневековой художественной системы цвет символический. «Доличности» (то, что ниже лица) трактуются плоскостно, полотно создается ремесленно добросовестно, как своего рода вещь, при трактовке образа человека остаются следы символического мышления — все это является пережитком перехода от Средних веков к Новому времени[27].

Сравнение портретов русских мастеров и приезжих мастеров (см. Россика) середины XVIII века позволяет увидеть разницу в восприятии жанра представителями разных школ. Отечественные художники и иностранцы по-разному решают проблему «духовное/декоративное», которая воплощается в принципах взаимоотношения «личное/доличное». «Доличности — шелк, бархат, пенящиеся или плоские, как бы стекловидные кружева, золотое шитье и ювелирные украшения — поражают щедрой, порой кажущейся избыточной цветовой насыщенностью и орнаментальностью. Это придает им самостоятельное звучание и превращает в своего рода драгоценную оправу для лиц. Цвет в произведениях русских живописцев обычно обнаруживает большую яркость и звучность, нежели в полотнах иностранных мастеров, и содержит меньше детально разработанных градаций. Гамму благодаря её насыщенности чаще можно определить как барочную, нежели рокальную»[28]. Русские мастера этого периода дают вариант более полнокровного, целостного, мажорного переживания мира, по сравнению с иностранцами.

К 1750-м годам в русском портрете заметно усиливается камерность в трактовке образа. Например, Антон Лосенко культивирует станковый жанр, и поэтому в его портретах снижается декоративность, возрастает роль жеста, возникает сюжетная ассоциативность, происходят поиски камерного пространства[29].

Классицизм

Академическая иерархия жанров отводила портретному серединное положение — он не был приоритетным, в отличие от исторической картины, то есть не мог умножать «героический огнь и любовь к отечеству», воспитывая и просвещая его — однако он имел свои преимущества. «Например, приобщенность к идеалам носила заразительно персональный характер, а „пример предков“ приобретал конкретность участия рода в созидании „славы Российской“»[30]. Однако ко времени победы классицизма портрет был уже «обременен» барочно-рокайльными тонами, которые в различных вариантах сохранились до конца столетия, преобразившись в «неоклассические» оттенки сентиментального и предромантического характера, «к тому же портрет был способен синтезировать различные стилевые тенденции до эффекта внестилевого состояния»[30].

Иерархия портретов во многом зависела от места, которое модель занимала в «Табели о рангах» и частично отвечала жанровым приоритетам Академии Художеств. Поэтому самым «классицистическим» был такой портрет, который был связан с исторической живописью, а самым «историзированным» — парадный, прежде всего императорский[31].

К концу XVIII века русский портрет по своему высокому уровню качества сравнялся с современными ему мировыми образцами. Его представителями являются Фёдор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский, в скульптуре — Федот Шубин. Генеральная линия развития официального портрета большого стиля была представлена в конце столетия произведениями Степана Щукина (1762—1828).

К концу XVIII века русский портрет по своему высокому уровню качества сравнялся с современными ему мировыми образцами. Его представителями являются Фёдор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский, в скульптуре — Федот Шубин. Генеральная линия развития официального портрета большого стиля была представлена в конце столетия произведениями Степана Щукина (1762—1828).

Левицкий и Рокотов проделывают путь от парадного и полупарадного портрета к камерному. К концу века русской портретной школе свойственна деликатность, подчеркнутая вдумчивость, сдержанная внимательность, некая добропорядочность и благовоспитанность без потери элегантности.

XIX век

Начало XIX века ознаменовано наступлением эпохи романтизма, который проникает и в русский портрет. Яркое и полное выражение русский романтический портрет получил в творчестве лучшего портретиста первой четверти XIX века Ореста Кипренского. Другие известные мастера этого периода — Тропинин, К. Брюллов, Александр Варнек.

С середины века происходит большая демократизация заказчика. Образцы портретного жанра в русле реализма создают художники-передвижники: Василий Перов и Иван Крамской, Николай Ге, Николай Ярошенко и особенно Илья Репин. Широко известны портреты представителей интеллигенции этой эпохи. «Русские портретисты нередко обращаются к портрету-типу, героями которого становятся безымянные представители как народа, так и революционной интеллигенции, создают образцы подчёркнуто обличительного портрета, широко вводят портретное начало в бытовой и исторические жанры (картины В. И. Сурикова)»[32]. Одним из лучших портретистов к концу XIX века является Валентин Серов, заказчиками которого становятся как представители передовых слоев, так и аристократы.

Серебряный век

Другие известные портретисты Серебряного века — Михаил Врубель, Александр Головин, Сергей Малютин, Иван Куликов, в скульптуре — Конёнков. Красочные портреты-типы людей из народа создают Архипов, Кустодиев, Малявин; лирически-интимные — Борисов-Мусатов, Сомов, Зинаида Серебрякова. Одновременно в левых художественных группировках происходит всплеск поиска нового художественного языка, приведший к отличным результатам (Казимир Малевич, Илья Машков, Пётр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Александр Осмёркин, Роберт Фальк, Натан Альтман и проч.). Выдающимся графиком этого периода, оставившим множество изображений современников, является Юрий Анненков.

Другие известные портретисты Серебряного века — Михаил Врубель, Александр Головин, Сергей Малютин, Иван Куликов, в скульптуре — Конёнков. Красочные портреты-типы людей из народа создают Архипов, Кустодиев, Малявин; лирически-интимные — Борисов-Мусатов, Сомов, Зинаида Серебрякова. Одновременно в левых художественных группировках происходит всплеск поиска нового художественного языка, приведший к отличным результатам (Казимир Малевич, Илья Машков, Пётр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Александр Осмёркин, Роберт Фальк, Натан Альтман и проч.). Выдающимся графиком этого периода, оставившим множество изображений современников, является Юрий Анненков.

Советский портрет

Развитие живописного портрета в стилистике авангарда «первой волны» исчерпало себя к 1930-м гг. В портретном жанре востребованными вновь оказались приемы и стилистика реалистического решения образа современника (социалистический реализм), при этом в качестве одной из главных задач декларировалась идеологическая, пропагандистская функция портрета.

«Большая Советская Энциклопедия»: Основное содержание советского портрета — образ нового человека, строителя коммунизма, носителя таких духовных качеств, как коллективизм, социалистический гуманизм, интернационализм, революционная целеустремлённость. Главным героем советского портрета становится представитель народа[32]

Впервые в русском искусстве портретный образ современника широко входит в сюжетную картину, монументальную скульптуру, плакат, сатирическую графику и т. п. Возникают новые портреты-типы и портреты-картины, отражающие глубокие сдвиги в жизни общества, героические страницы его новейшей истории (работы Ивана Шадра, Кузьмы Петрова-Водкина, Георгия Ряжского, Александра Самохвалова, Александра Дейнека, Сергея Герасимова, Семёна Чуйкова).

Складываются изобразительные циклы, посвящённые вождям революции и советского государства (Лениниана, Сталиниана). Их основоположниками стали стали живописцы Исаак Бродский, Александр Герасимов, Василий Ефанов.

Продолжают работать мастера, сложившиеся ещё до революции — Малютин, Петров-Водкин, Нестеров, Корин, Грабарь, Кончаловский, Сарьян; в скульптуре — Конёнков, Мухина; в графике — Фаворский и Верейский. Создаются портреты-типы колхозников, делегаток, солдат (скульптура Вучетича, Томского, живопись Пластова).

В 1950—1970-е годы жанр русского живописного портрета обогатили мастера нового поколения, приверженные различным школам и живописно-пластическим языкам. Среди них — московские художники т. н. «сурового стиля» («Плотогоны» Николая Андронова, «Строители Братска» Виктора Попкова, «Портрет композитора Кара Караева» Таира Салахова), ленинградцы Михаил Труфанов, Борис Корнеев, Лев Русов, Юрий Тулин, Евсей Моисеенко, Олег Ломакин, Николай Баскаков, Семен Ротницкий[33]. Примечательны образы Дмитрия Жилинского, Александра Шилова, работавшего в манере «фотореализма»[34], Ильи Глазунова.

Таким образом, важным условием развития жанра портрета во второй половине ХХ века была многовекторность творческих поисков как внутри профессионального сообщества художников, так и в среде т. н. «неофициального искусства» идущего путём, параллельным развитию западного искусства — то есть теряя в портрете фигуративность и приближаясь к абстракции.

- Baskakov-Nikolai-Nikolaevich-Lenin-in-Kremlin-new194bw.jpg

Баскаков Н. Ленин в Кремле. 1960

- Russov-Lev-Portrait-of-Yevgeny-Mravinsky-7port3bw.jpg

Русов Л. Портрет Е. Мравинского. 1957

- Russov-Lev-Kira-and-Zoya-rus12bw.jpg

Русов Л. Кира и Зоя. 1958

Новый русский портрет

После распада СССР и конца тоталитаризма исчезают идеологические условия, определявшую магистральную линию развития русского портрета. Тем не менее, «парадный» портрет, определяющийся уже не идеологией, а кошельком и властью заказчика продолжает существовать (Александр Шилов, Никас Сафронов, Зураб Церетели).

После распада СССР и конца тоталитаризма исчезают идеологические условия, определявшую магистральную линию развития русского портрета. Тем не менее, «парадный» портрет, определяющийся уже не идеологией, а кошельком и властью заказчика продолжает существовать (Александр Шилов, Никас Сафронов, Зураб Церетели).

Следует отметить работы ленинградского художника Сергея Павленко, эмигрировавшего в Лондон и получившего два заказа на портреты Британской королевской семьи, в том числе королевы Елизаветы — этот портретист работает в русле школы Коровина и Нестерова. Наталья Царькова (Natalia Tsarkova), выпускница студии И. Глазунова и Суриковского училища[35] — официальный придворный портретист при дворе папы Бенедикта XVI[36].

См. также

Библиография

- Алешина Л. С., Стернин Г. Ю. Образы и люди Серебряного века. М., 2002.

- Бедник, Н. И. (ред.). Сибирский портрет 18 - начала 20 века. СПб, 1994.

- Белецкий П. А. Украинская портретная живопись XVII—XVIII вв. Л., 1981

- Белютин Э. М., Молева Н. Живописных дел мастера. Канцелярия от строений и русская живопись первой половины XVIII века. — М.: 1965;

- Ватолина, Н. Н. Прогулка по Третьяковской галерее. Русский и советский портрет. Образы эпохи. 1987.

- Вдовин Г. В.. Персона — Индивидуальность — Личность. Опыт самопознания в искусстве русского портрета XVIII века. 2005

- Горбачева, С. М.; Ямщиков, С. В. Русский акварельный и карандашный портрет первой половины XIX века, 1987

- Дмитриева, Т. Г. и др. Александр Павлович Брюллов. Русский камерный портрет, 2008

- Евангулова О. С., Карев А. А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. М., 1994

- Ельшевская, Г. В. Модель и образ. Концепция личности в русском и советском живописном портрете. 1984

- 3ингер Л. С., Советская портретная живопись, М., 1968

- Идеал и действительность. Русский портрет первой половины XIX века из собрания государственного Эрмитажа. СПб, 2014

- Карев А. А. Миниатюрный портрет в России XVIII века, 1989

- Карпова Т. Смысл лица. Русский портрет второй половины XIX века. Опыт самопознания личности.

- Очерки по истории русского портрета второй половины XIX века, под ред. Н. Г. Машковцева, М., 1963; Очерки по истории русского портрета конца XIX — начала XX века, под ред. Н. Г. Машковцева и Н. И. Соколовой, М., 1964; Очерки по истории русского портрета первой половины XIX века, под ред. И. М. Шмидта, М., 1966

- Мочалов, Л. В.; Барабанова, Н. А. Женский портрет в русском искусстве XII-начала XX века. 1974

- Овчинникова Е. С. Портрет в русском искусстве XVII века. Материалы и исследования, М., 1955

- Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов (в 4 томах)

- Светлов И. Е., Советский скульптурный портрет, М., 1968

- Стерлигов А. Б., Портрет в русской живописи XVII — первой половины XIX века, М., 1986

- Сычкова, И. Русские акварельные портреты 1825—1855 г. 1994.

- Ямщиков, С. В. Русский портрет XVIII—XIX веков в музеях РСФСР. 1976

- Тананаева Л. И. Сарматский портрет: Из истории польского портрета эпохи барокко. М., 1979

- Шарандак Н. П. Русская портретная живопись Петровского времени. Ленинград, 1987

Статьи

- Алпатов М. В. Эпохи развития портрета // Проблемы портрета: Материалы научной конференции, 1972. М., 1973

- Герчук, Ю. Век портрета // Панорама искусств: 1977. — М. : Сов. художник, 1978. — С. 60-78

- Гончарова Н. Н., Перевезенцева Н. А. Образ предметного мира в народном бытовом портрете конца XVIII — середины XIX века // Труды ГИМ. Вып. 75: Памятники русской народной культуры XVII—XIX веков. М., 1990

- Гуржиева И. П., Соколенко М. Е. Донской портрет XVIII века: Из собрания Новочеркасского и Старочеркасского музеев Ростовской области // Музей-9: Художественные собрания СССР. М., 1988

- Даен М. Е. К проблеме изучения вологодского живописного портрета XIX века // Музей-9: Художественные собрания СССР. М., 1988

- Евангулова О. С.. Портрет петровского времени и проблема сходства. Вестник Московского университета. Серия 8. История, № 5

- Карпович Т. А. Портреты из Несвижа и Гродно в собрании Государственного художественного музея БССР // Музей-1: Художественные собрания СССР. М., 1980

- Лебедев А. В. Купеческий портрет: истоки, становление, историческая судьба // Труды ГИМ. Народное искусство России: Традиция и стиль. М., 1995; Портретная живопись в Америке и России и проблема примитива // Искусство. 1989. № 5; Поэтика провинциального портрета // Барокко в России. М., 1994; Русский портрет второй половины XVIII века и проблема стиля // Русский классицизм. М., 1994; Эпоха Просвещения и искусство портрета в русской провинции // Культура эпохи Просвещения. М., 1993; Липецкие портреты // Памятники культуры: Новые открытия. 1979. Л., 1980; Портрет в городском народном искусстве // Искусство. 1979. № 7; Провинциальный портрет XVIII — ХIХ веков // Советская живопись-5. М., 1982; Русский портрет XVIII — ХIХ веков // Художник. 1981. № 9

- Маркина Л. А. От барокко к рококо. Эволюция конного живописного портрета в России // Барокко в России / Отв. ред. Г. Г. Поспелов. М., 1994

- Метальникова В. В. Портреты наивных художников// Декоративное искусство. 1993. № 1-2

- Тананаева Л. И. Портретные формы в Польше и России в XVII веке: Некоторые связи и параллели // Советское искусствознание-81. Вып. 1. М., 1982; Польский портрет XVII—XVIII веков: К вопросу о «примитивных» формах в искусстве Нового времени // Советское искусствознание-77. Вып. 1. М., 1978; Портретные формы в Польше и России в XVII веке: Некоторые связи и параллели // Советское искусствознание-81. Вып. 1. М., 1982

- Чежина Ю. И. Образы всадниц в русской культуре XVIII в. К типологии конного портрета // Актуальные проблемы теории и истории искусства: Сб. науч. статей. Вып. 2 / Под ред. А. В. Захаровой. СПб., 2012

- Эрнст С. Старые портреты // Старые годы. 1916.

Каталоги выставок

- Детский портрет в русском искусстве. Каталог выставки. 1990

- «Для памяти потомству своему…» (Народный бытовой портрет в России): Альбом / Авт.-сост. Н. Н. Гончарова, Н. А. Перевезенцева и др. М., 1993

- Костромские портреты XVIII—XIX веков: Каталог выставки / Авт. вст. статьи и сост. С. В. Ямщиков. Л., 1974

- Примитив в России. XVIII — ХIХ век: Иконопись. Живопись. Графика: Каталог выставки. М., 1995

- Неизвестные и забытые портретисты XVIII — первой половины XIX века: Каталог выставки / Под ред. Э. Н. Ацаркиной. М., 1975

- Портрет петровского времени. Каталог выставки. Л., 1973

- Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание Великого князя Николая Михайловича Романова (в 5 томах), выпущенные вел.кн. Николаем Михайловичем, 1905—1909 гг.

- Русский портрет XVIII—XIX веков в музеях РСФСР: Альбом / Авт.-сост. С. В. Ямщиков. М., 1976

- Русский портрет XVIII—XIX веков из собрания музеев РСФСР: Каталог / Сост. и авт. вст. статьи С. В. Ямщиков. М., 1980

- Русский портрет XVIII — начала XIX века: Каталог выставки / Сост. Е. В. Васютинская. Авт. вст. статьи С.Ямщиков. М., 1984

- Ярославские портреты XVIII—XIX веков: Каталог выставки / Сост. И.Федорова, С.Ямщиков. М., 1981

- Ярославские портреты XVIII—XIX веков: Альбом / Сост. И.Федорова, С.Ямщиков. М., 1986

Напишите отзыв о статье "Русский портрет"

Примечания

- ↑ И. Е. Данилова. Портрет в итальянской живописи кватроченто // Советское искусствознание’74. М., 1974, с. 141—154

- ↑ Д. С. Лихачев. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970, с. 30

- ↑ Шарандак Н. П. Русская портретная живопись Петровского времени. Ленинград, 1987. С. 7

- ↑ 1 2 Е. С. Овчинникова. Портрет в русском искусстве XVII века. Материалы и исследования. М., 1955. С. 10

- ↑ 1 2 Е. С. Овчинникова. Там же. С. 11

- ↑ 1 2 Шарандак. Там же. С. 8.

- ↑ 1 2 3 Е. С. Овчинникова. Там же. С. 12

- ↑ 1 2 3 Е. С. Овчинникова. Там же. С. 13

- ↑ 1 2 [www.artprojekt.ru/Gallery/Russian/55.html Русская портретная живопись XVII — начало XIX века]

- ↑ 1 2 3 Шарандак. Там же. С. 9.

- ↑ 1 2 [sites.utoronto.ca/tsq/11/GiuseppeGhini.shtml Giuseppe Ghini. ВЛАСТЬ ПОРТРЕТА. (Икона, русская литература и табу на портрет) // Toronto Slavic Quaterly. University of Toronto · Academic Electronic Journal in Slavic Studies]

- ↑ 1 2 3 Шарандак. Там же. С. 10.

- ↑ Е. С. Овчинникова. Там же. С. 15

- ↑ Е. С. Овчинникова. Там же. С. 20

- ↑ Овчинникова. Там же. С. 19

- ↑ Е. С. Овчинникова. Там же. С. 21

- ↑ 1 2 Шарандак. Там же. С. 12

- ↑ Шарандак. Там же. С. 14

- ↑ Шарандак. Там же. С. 16

- ↑ Шарандак. Там же… С. 20

- ↑ Шарандак. Там же… С. 5

- ↑ Евангулова О. С., Карев А. А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. М., 1994. С. 3

- ↑ Евангулова, Карев. Там же. С. 5

- ↑ Евангулова, Карев. Там же. С. 28.

- ↑ Шарандак… Там же. С. 6

- ↑ Евангулова, Карев. Там же. С. 38

- ↑ Евангулова, Карев. Там же. С. 41

- ↑ Евангулова, Карев. С. 143

- ↑ Евангулова, Карев. С. 70.

- ↑ 1 2 А. А. Карев. Классицизм в русской живописи. М., 2003. С. 124

- ↑ Карев. Там же. С. 125

- ↑ 1 2 Портрет — статья из Большой советской энциклопедии. Л. С. Зингер.

- ↑ Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с. 20-21.

- ↑ [www.countries.ru/library/russian/dolgov/history2_19.html Культура периода застоя]

- ↑ [2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/67n/n67n-s33.shtml Ищите женщину // Новая Газета]

- ↑ [www.ewtnnews.com/catholic-news/Vatican.php?id=3599 Introducing Natalia Tsarkova — the official papal portrait artist]

Отрывок, характеризующий Русский портрет

– Ах, да, – очнувшись, сказал Пьер, поспешно вставая. – Послушай, – сказал он, взяв Герасима за пуговицу сюртука и сверху вниз блестящими, влажными восторженными глазами глядя на старичка. – Послушай, ты знаешь, что завтра будет сражение?..– Сказывали, – отвечал Герасим.

– Я прошу тебя никому не говорить, кто я. И сделай, что я скажу…

– Слушаюсь, – сказал Герасим. – Кушать прикажете?

– Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет, – сказал Пьер, неожиданно покраснев.

– Слушаю с, – подумав, сказал Герасим.

Весь остаток этого дня Пьер провел один в кабинете благодетеля, беспокойно шагая из одного угла в другой, как слышал Герасим, и что то сам с собой разговаривая, и ночевал на приготовленной ему тут же постели.

Герасим с привычкой слуги, видавшего много странных вещей на своем веку, принял переселение Пьера без удивления и, казалось, был доволен тем, что ему было кому услуживать. Он в тот же вечер, не спрашивая даже и самого себя, для чего это было нужно, достал Пьеру кафтан и шапку и обещал на другой день приобрести требуемый пистолет. Макар Алексеевич в этот вечер два раза, шлепая своими калошами, подходил к двери и останавливался, заискивающе глядя на Пьера. Но как только Пьер оборачивался к нему, он стыдливо и сердито запахивал свой халат и поспешно удалялся. В то время как Пьер в кучерском кафтане, приобретенном и выпаренном для него Герасимом, ходил с ним покупать пистолет у Сухаревой башни, он встретил Ростовых.

1 го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.

Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно; но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя – напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту сторону Москвы.

К десяти часам утра 2 го сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска ариергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою.

В это же время, в десять часов утра 2 го сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26 го августа и по 2 е сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.

2 го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.

При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого. Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыханио этого большого и красивого тела.

– Cette ville asiatique aux innombrables eglises, Moscou la sainte. La voila donc enfin, cette fameuse ville! Il etait temps, [Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва! Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!] – сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика Lelorgne d'Ideville. «Une ville occupee par l'ennemi ressemble a une fille qui a perdu son honneur, [Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность.] – думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.

«Но разве могло быть иначе? – подумал он. – Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им! – думал он о своих войсках. – Вот она, награда для всех этих маловерных, – думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. – Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clemence est toujours prompte a descendre sur les vaincus. [царей. Но мое милосердие всегда готово низойти к побежденным.] Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это не правда, что я в Москве, – вдруг приходило ему в голову. – Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля, – да, это Кремль, да, – я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре – скажу я им: я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!»

– Qu'on m'amene les boyards, [Приведите бояр.] – обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.

Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.

Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни reunion dans le palais des Czars [собраний во дворце царей.], где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о ma chere, ma tendre, ma pauvre mere, [моей милой, нежной, бедной матери ,] он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dedie a ma chere Mere. Нет, просто: Maison de ma Mere, [Учреждение, посвященное моей милой матери… Дом моей матери.] – решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» – думал он.

Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это событие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule [смешным] положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.

– Il faudra le lui dire tout de meme… – говорили господа свиты. – Mais, messieurs… [Однако же надо сказать ему… Но, господа…] – Положение было тем тяжеле, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь.

– Mais c'est impossible… [Но неловко… Невозможно…] – пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule…

Между тем император, уставши от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков.

Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у Камер коллежского вала, ожидая депутации.

Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий обезматочивший улей.

В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие.

Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев; так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни. Не так, как в живых ульях, летают пчелы, не тот запах, не тот звук поражают пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья вместо прежнего, мгновенного, дружного ответа, шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук, – ему отвечают разрозненные жужжания, гулко раздающиеся в разных местах пустого улья. Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У летка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того ровного и тихого звука, трепетанья труда, подобного звуку кипенья, а слышится нескладный, разрозненный шум беспорядка. В улей и из улья робко и увертливо влетают и вылетают черные продолговатые, смазанные медом пчелы грабительницы; они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ношами влетали, а вылетали пустые пчелы, теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза (нижнего дна) черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным шепотом труда тянущих вощину, – сонные, ссохшиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками и совершенно мертвые, неприбранные пчелы.

Пчеловод открывает верхнюю колодезню и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную, сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы – черные пчелы – шныряют быстро и украдисто по работам; свои пчелы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая и потеряв сознание жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышится с разных сторон сердитое брюзжание; где нибудь две пчелы, по старой привычке и памяти очищая гнездо улья, старательно, сверх сил, тащат прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего они это делают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся, или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают. В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую нибудь жертву и бьет и душит ее. И ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов спинка с спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть, жаля его, – остальные, мертвые, как рыбья чешуя, легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее.

Так пуста была Москва, когда Наполеон, усталый, беспокойный и нахмуренный, ходил взад и вперед у Камерколлежского вала, ожидая того хотя внешнего, но необходимого, по его понятиям, соблюдения приличий, – депутации.

В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали.

Когда Наполеону с должной осторожностью было объявлено, что Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвернувшись, продолжал ходить молча.

– Подать экипаж, – сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье.

– «Moscou deserte. Quel evenemeDt invraisemblable!» [«Москва пуста. Какое невероятное событие!»] – говорил он сам с собой.

Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья.

Le coup de theatre avait rate. [Не удалась развязка театрального представления.]

Русские войска проходили через Москву с двух часов ночи и до двух часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых.

Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском.

В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и украдчиво и молчаливо прошныривали мимо Василия Блаженного и под Боровицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой по какому то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. Такая же толпа людей, как на дешевых товарах, наполняла Гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково приторных, заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и пестрой женской толпы покупателей – одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды. Купцы и сидельцы (их было мало), как потерянные, ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда то выносили свои товары. На площади у Гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат грабителей не, как прежде, сбегаться на зов, а, напротив, заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами, по лавкам и проходам, виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. Два офицера, один в шарфе по мундиру, на худой темно серой лошади, другой в шинели, пешком, стояли у угла Ильинки и о чем то говорили. Третий офицер подскакал к ним.

– Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех. Что та, это ни на что не похоже! Половина людей разбежалась.

– Ты куда?.. Вы куда?.. – крикнул он на трех пехотных солдат, которые, без ружей, подобрав полы шинелей, проскользнули мимо него в ряды. – Стой, канальи!

– Да, вот извольте их собрать! – отвечал другой офицер. – Их не соберешь; надо идти скорее, чтобы последние не ушли, вот и всё!

– Как же идти? там стали, сперлися на мосту и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались?

– Да подите же туда! Гони ж их вон! – крикнул старший офицер.

Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе под арки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец, с красными прыщами по щекам около носа, с спокойно непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато, размахивая руками, подошел к офицеру.

– Ваше благородие, – сказал он, – сделайте милость, защитите. Нам не расчет пустяк какой ни на есть, мы с нашим удовольствием! Пожалуйте, сукна сейчас вынесу, для благородного человека хоть два куска, с нашим удовольствием! Потому мы чувствуем, а это что ж, один разбой! Пожалуйте! Караул, что ли, бы приставили, хоть запереть дали бы…

Несколько купцов столпилось около офицера.

– Э! попусту брехать то! – сказал один из них, худощавый, с строгим лицом. – Снявши голову, по волосам не плачут. Бери, что кому любо! – И он энергическим жестом махнул рукой и боком повернулся к офицеру.

– Тебе, Иван Сидорыч, хорошо говорить, – сердито заговорил первый купец. – Вы пожалуйте, ваше благородие.

– Что говорить! – крикнул худощавый. – У меня тут в трех лавках на сто тысяч товару. Разве убережешь, когда войско ушло. Эх, народ, божью власть не руками скласть!

– Пожалуйте, ваше благородие, – говорил первый купец, кланяясь. Офицер стоял в недоумении, и на лице его видна была нерешительность.

– Да мне что за дело! – крикнул он вдруг и пошел быстрыми шагами вперед по ряду. В одной отпертой лавке слышались удары и ругательства, и в то время как офицер подходил к ней, из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с бритой головой.

Человек этот, согнувшись, проскочил мимо купцов и офицера. Офицер напустился на солдат, бывших в лавке. Но в это время страшные крики огромной толпы послышались на Москворецком мосту, и офицер выбежал на площадь.

– Что такое? Что такое? – спрашивал он, но товарищ его уже скакал по направлению к крикам, мимо Василия Блаженного. Офицер сел верхом и поехал за ним. Когда он подъехал к мосту, он увидал снятые с передков две пушки, пехоту, идущую по мосту, несколько поваленных телег, несколько испуганных лиц и смеющиеся лица солдат. Подле пушек стояла одна повозка, запряженная парой. За повозкой сзади колес жались четыре борзые собаки в ошейниках. На повозке была гора вещей, и на самом верху, рядом с детским, кверху ножками перевернутым стульчиком сидела баба, пронзительно и отчаянно визжавшая. Товарищи рассказывали офицеру, что крик толпы и визги бабы произошли оттого, что наехавший на эту толпу генерал Ермолов, узнав, что солдаты разбредаются по лавкам, а толпы жителей запружают мост, приказал снять орудия с передков и сделать пример, что он будет стрелять по мосту. Толпа, валя повозки, давя друг друга, отчаянно кричала, теснясь, расчистила мост, и войска двинулись вперед.

В самом городе между тем было пусто. По улицам никого почти не было. Ворота и лавки все были заперты; кое где около кабаков слышались одинокие крики или пьяное пенье. Никто не ездил по улицам, и редко слышались шаги пешеходов. На Поварской было совершенно тихо и пустынно. На огромном дворе дома Ростовых валялись объедки сена, помет съехавшего обоза и не было видно ни одного человека. В оставшемся со всем своим добром доме Ростовых два человека были в большой гостиной. Это были дворник Игнат и казачок Мишка, внук Васильича, оставшийся в Москве с дедом. Мишка, открыв клавикорды, играл на них одним пальцем. Дворник, подбоченившись и радостно улыбаясь, стоял пред большим зеркалом.

– Вот ловко то! А? Дядюшка Игнат! – говорил мальчик, вдруг начиная хлопать обеими руками по клавишам.

– Ишь ты! – отвечал Игнат, дивуясь на то, как все более и более улыбалось его лицо в зеркале.

– Бессовестные! Право, бессовестные! – заговорил сзади их голос тихо вошедшей Мавры Кузминишны. – Эка, толсторожий, зубы то скалит. На это вас взять! Там все не прибрано, Васильич с ног сбился. Дай срок!

Игнат, поправляя поясок, перестав улыбаться и покорно опустив глаза, пошел вон из комнаты.

– Тетенька, я полегоньку, – сказал мальчик.

– Я те дам полегоньку. Постреленок! – крикнула Мавра Кузминишна, замахиваясь на него рукой. – Иди деду самовар ставь.

Мавра Кузминишна, смахнув пыль, закрыла клавикорды и, тяжело вздохнув, вышла из гостиной и заперла входную дверь.

Выйдя на двор, Мавра Кузминишна задумалась о том, куда ей идти теперь: пить ли чай к Васильичу во флигель или в кладовую прибрать то, что еще не было прибрано?

В тихой улице послышались быстрые шаги. Шаги остановились у калитки; щеколда стала стучать под рукой, старавшейся отпереть ее.

Мавра Кузминишна подошла к калитке.

– Кого надо?

– Графа, графа Илью Андреича Ростова.

– Да вы кто?

– Я офицер. Мне бы видеть нужно, – сказал русский приятный и барский голос.

Мавра Кузминишна отперла калитку. И на двор вошел лет восемнадцати круглолицый офицер, типом лица похожий на Ростовых.

– Уехали, батюшка. Вчерашнего числа в вечерни изволили уехать, – ласково сказала Мавра Кузмипишна.

Молодой офицер, стоя в калитке, как бы в нерешительности войти или не войти ему, пощелкал языком.

– Ах, какая досада!.. – проговорил он. – Мне бы вчера… Ах, как жалко!..

Мавра Кузминишна между тем внимательно и сочувственно разглядывала знакомые ей черты ростовской породы в лице молодого человека, и изорванную шинель, и стоптанные сапоги, которые были на нем.

– Вам зачем же графа надо было? – спросила она.

– Да уж… что делать! – с досадой проговорил офицер и взялся за калитку, как бы намереваясь уйти. Он опять остановился в нерешительности.

– Видите ли? – вдруг сказал он. – Я родственник графу, и он всегда очень добр был ко мне. Так вот, видите ли (он с доброй и веселой улыбкой посмотрел на свой плащ и сапоги), и обносился, и денег ничего нет; так я хотел попросить графа…

Мавра Кузминишна не дала договорить ему.

– Вы минуточку бы повременили, батюшка. Одною минуточку, – сказала она. И как только офицер отпустил руку от калитки, Мавра Кузминишна повернулась и быстрым старушечьим шагом пошла на задний двор к своему флигелю.

В то время как Мавра Кузминишна бегала к себе, офицер, опустив голову и глядя на свои прорванные сапоги, слегка улыбаясь, прохаживался по двору. «Как жалко, что я не застал дядюшку. А славная старушка! Куда она побежала? И как бы мне узнать, какими улицами мне ближе догнать полк, который теперь должен подходить к Рогожской?» – думал в это время молодой офицер. Мавра Кузминишна с испуганным и вместе решительным лицом, неся в руках свернутый клетчатый платочек, вышла из за угла. Не доходя несколько шагов, она, развернув платок, вынула из него белую двадцатипятирублевую ассигнацию и поспешно отдала ее офицеру.

– Были бы их сиятельства дома, известно бы, они бы, точно, по родственному, а вот может… теперича… – Мавра Кузминишна заробела и смешалась. Но офицер, не отказываясь и не торопясь, взял бумажку и поблагодарил Мавру Кузминишну. – Как бы граф дома были, – извиняясь, все говорила Мавра Кузминишна. – Христос с вами, батюшка! Спаси вас бог, – говорила Мавра Кузминишна, кланяясь и провожая его. Офицер, как бы смеясь над собою, улыбаясь и покачивая головой, почти рысью побежал по пустым улицам догонять свой полк к Яузскому мосту.

А Мавра Кузминишна еще долго с мокрыми глазами стояла перед затворенной калиткой, задумчиво покачивая головой и чувствуя неожиданный прилив материнской нежности и жалости к неизвестному ей офицерику.

В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек десять фабричных. Все они, пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий белокурый малый в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные и нахмуренные, неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо воображая себе что то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученной по локоть белой рукой, грязные пальцы которой он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что то было особенно важное в том, чтобы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой.

– Шабаш! – крикнул он повелительно. – Драка, ребята! – И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо.

Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка.

Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую.

Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника.

Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал:

– Ребята! наших бьют!

В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом:

– Караул! Убили!.. Человека убили! Братцы!..

– Ой, батюшки, убили до смерти, убили человека! – завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца.

– Мало ты народ то грабил, рубахи снимал, – сказал чей то голос, обращаясь к целовальнику, – что ж ты человека убил? Разбойник!

Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться.

– Душегуб! – вдруг крикнул он на целовальника. – Вяжи его, ребята!

– Как же, связал одного такого то! – крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности.

– Порядок то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать то нонче никому не велят! – прокричал целовальник, поднимая шапку.

– И пойдем, ишь ты! И пойдем… ишь ты! – повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними.

У угла Маросейки, против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек двадцать сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках.

– Он народ разочти как следует! – говорил худой мастеровой с жидкой бородйой и нахмуренными бровями. – А что ж, он нашу кровь сосал – да и квит. Он нас водил, водил – всю неделю. А теперь довел до последнего конца, а сам уехал.

Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе.

– Куда идет народ то?

– Известно куда, к начальству идет.

– Что ж, али взаправду наша не взяла сила?

– А ты думал как! Гляди ко, что народ говорит.

Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку.

Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов.

– Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено! Так ли я говорю, православные? – говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь.

– Он думает, и начальства нет? Разве без начальства можно? А то грабить то мало ли их.

– Что пустое говорить! – отзывалось в толпе. – Как же, так и бросят Москву то! Тебе на смех сказали, а ты и поверил. Мало ли войсков наших идет. Так его и пустили! На то начальство. Вон послушай, что народ то бает, – говорили, указывая на высокого малого.

У стены Китай города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.

– Указ, указ читают! Указ читают! – послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.

Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 го августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.