История биологии

История биологии исследует развитие биологии — науки, изучающей фундаментальные (наиболее общие) свойства и законы эволюционного развития живых существ. Предметом истории биологии являются выявление и обобщённый анализ основных событий и тенденций в развитии биологического знания.

История биологии исследует развитие биологии — науки, изучающей фундаментальные (наиболее общие) свойства и законы эволюционного развития живых существ. Предметом истории биологии являются выявление и обобщённый анализ основных событий и тенденций в развитии биологического знания.

До XIX века зоология, ботаника, анатомия и физиология были частью «пакета знаний», называвшегося «натуральная философия» и соединявшего позитивные сведения о природных явлениях с умозрительными фантазиями и ошибочными заключениями о причинах этих явлений. История биологии как самостоятельной науки оформляется в XIX веке с появлением эволюционной биологии и клеточной теории.

В XX веке жизнь стала активно изучаться не только на клеточном уровне (и всего организма), но также на молекулярном, и на уровне популяций, сообществ, и экосистем. Появились синтетическая теория эволюции, молекулярная биология, и теория стресса. Но количество нерешённых проблем биологии по-прежнему велико, и это стимулирует деятельность биологов по дальнейшему развитию данной науки.

Содержание

Ранние представления о жизни

Античность

Основы знаний о животных и растениях были заложены в трудах Аристотеля и его ученика Теофраста. Важную роль сыграли сочинения Диоскорида, составившего описания лекарственных веществ (и среди них около 600 растений), и Плиния, попытавшегося собрать сведения обо всех природных телах в своей «Истории мира».

Основы знаний о животных и растениях были заложены в трудах Аристотеля и его ученика Теофраста. Важную роль сыграли сочинения Диоскорида, составившего описания лекарственных веществ (и среди них около 600 растений), и Плиния, попытавшегося собрать сведения обо всех природных телах в своей «Истории мира».

От Аристотеля (384 — 322 до н. э.) осталось значительное количество сочинений, посвященных животным. В трактатах «О частях животных» и «История животных» Аристотель рассмотрел вопрос о том, каким образом следует заниматься познанием животных, заниматься одним животным за другим по отдельности или же сначала познавать общее для всех, а потом все более и более частное, и сделал выбор в пользу второго способа. В развитие этого замысла, он, с одной стороны, разработал принципы, которыми следует руководствоваться, когда формулируешь определения тех или иных групп животных, перечисляя их сущностные свойства. С другой стороны, он сделал ряд наблюдений в поисках необходимых связей между отдельными свойствами животных. Например, о том, что все животные, у которых ноги раздвоены (парнокопытные) жуют жвачку. В работе «О порождении животных» Аристотель рассмотрел вопросы о размножении и развитии животных. Кроме этого, ему же принадлежит ещё ряд небольших зоологических трактатов. К зоологическим произведениям Аристотеля, с одной стороны, примыкают сочинения по логике, с другой — трактат «О душе». Описания строения и образа жизни различных животных в работах Аристотеля порой были весьма точны, но многие места впоследствии пострадали от ошибок при переписывании и переводах через несколько языков. Среди прочего, он первым описал так называемый «аристотелев фонарь» — обызвествленное вооружение ротового аппарата морских ежей[1] и живорождение у акул.

Книга Теофраста (370 — 280-е до н. э.) «Исследования о растениях» развивала идеи Аристотеля о необходимости формулировать определения на основе сущностных свойств, но на этот раз — в отношении растений.

Средние века

Упадок Римской империи сопровождался исчезновением или деградацией прежнего знания, хотя врачи включили многие из достижений античности в свою практику. Завоевание значительной части территорий империи арабами привело к тому, что труды Аристотеля и других античных авторов сохранились в переводе на арабский[2].

Упадок Римской империи сопровождался исчезновением или деградацией прежнего знания, хотя врачи включили многие из достижений античности в свою практику. Завоевание значительной части территорий империи арабами привело к тому, что труды Аристотеля и других античных авторов сохранились в переводе на арабский[2].

Средневековая арабская медицина, наука и философия сделали важный вклад в развитие знания о жизни в VIII—XIII вв., в период так называемого золотого века ислама или исламской аграрной революции. Например, в зоологии Аль-Джахиз (781—869 гг.) уже тогда высказывал идеи об эволюции[3][4] и пищевых цепях[5]. Он же был ранним представителем географического детерминизма, философского учения о влиянии природных условий на национальный характер и развитие национальных государств[6]. Курдский автор Аль-Динавари (828—896 гг.) считается основателем арабской ботаники. Он описал более 637 видов растений и обсуждал фазы роста и развития растения[7]. В анатомии и физиологии персидский врач Ар-Рази (865—925 гг.) экспериментально опроверг учение Галена о «четырех жизненных соках»[8]. Прославленный врач Авиценна (980—1037 гг.) в своем труде «Канон врачебной науки», до XVII в. остававшемся настольной книгой европейских медиков[9][10], ввел понятие о клинических исследованиях и фармакологии[11]. Испанский араб Ибн Зухр (1091—1161 гг.), путём вскрытия доказал, что чесотку вызывает подкожный паразит[12], а также ввел экспериментальную хирургию[13] и медицинские исследования на животных[14]. Во время голода в Египте в 1200 году Абд аль-Латиф аль-Багдади наблюдал и изучал строение человеческих скелетов[15].

Лишь немногие европейские учёные приобрели известность в Средние века. Среди них Хильдегарда Бингенская, Альберт Великий и Фридрих II (император Священной Римской империи) составили канон естественной истории для ранних европейских университетов, в которых медицина значительно уступала преподаванию философии и богословия[16].

Возрождение

Лишь эпоха Возрождения по-настоящему возродила в Европе интерес к естественной истории и физиологии. В 1543 году с книги Везалия «De humani corporis fabrica» началось развитие современной анатомии, основанной на вскрытии человеческих тел. Везалий и его последователи постепенно заменили в медицине и физиологии средневековую схоластику эмпиризмом, полагаясь не столько на авторитет учебников и абстрактное мышление, сколько на личный опыт. Через лечение травами медицина также подпитывала интерес к изучению растений. Брунфельс, Фукс и другие авторы ранних изданий о диких растениях положили начало полномасштабному описанию растительной жизни[17]. Средневековый жанр литературы, бестиарий, о животных и их повадках, с работами Конрада Геснера и других авторов XVI столетия превратился в подлинно научное направление[18].

Художники, такие как Альбрехт Дюрер и Леонардо да Винчи часто работали бок о бок с натуралистами и также интересовались строением тела человека и животных, давая детальные описания их анатомии[19]. Традиции алхимии, поддерживаемые такими учёными, как Парацельс, вносили свой вклад в исследование природы, вдохновляя исследователей на опыты как с минеральными, так и с биологическими источниками фармакологических препаратов[20]. Развитие фармакологии внесло свой вклад и в зарождение механицизма[21]

.

XVII век

Наиболее важные события XVII века — становление методической естественной истории, заложившей основы систематики животных и растений; развитие анатомии и открытие второго круга кровообращения; начало микроскопических исследований, открытие микроорганизмов и первое описание клеток растений, сперматозоидов и эритроцитов животных.

К XVII веку относится завершение традиции «травников». Швейцарский врач и ботаник Каспар Баугин в своем труде «Pinax Theatri Botanici» собрал все известные на тот момент виды растений (около 6000), уточнив синонимы. Это была последняя сводка такого размаха, в которой все ещё использовались приемы «народной таксономии». Группы растений в работе Боэна не имели характеристик, указывавших на их отличительные признаки. Названия растений формировались, по-прежнему, без строгих правил, иногда путём добавления слов-модифиаторов к названию, данному древнегреческими или древнеримскими авторами, иногда путём латинизации туземных названий растений. Боэн был знаком с книгой Чезальпино, но не видел смысла в применении метода, считая установление синонимики более важной задачей. Вместе с тем, с середины XVII века появляется все больше работ, написанных в традиции методической естественной истории, отталкивавшейся от труда Чезальпино.

Значительные перемены наблюдаются в области анатомии и физиологии животных и растений. Английский врач Уильям Гарвей (1578—1657), производя опыты с кровообращением и вскрытия животных, сделал ряд важных открытий. Он обнаружил венозные клапаны, создающие препятствие для тока крови в обратном направлении, показал изоляцию правого и левого желудочков сердца и открыл малый круг кровообращения (аналогичное открытие сделал незадолго до него Мигель Сервет, сожженный кальвинистами за свои богословские взгляды). Ян Сваммердам (1637—1680) и Марчелло Мальпиги (1628—1694) описали внутреннее строение многих беспозвоночных животных. Мальпиги описал сосуды растений и путём экспериментов показал наличие восходящего и нисходящего тока в разных сосудах.

Итальянский естествоиспытатель Франческо Реди (1626—1698) экспериментально доказал невозможность самозарождения мух из гнилого мяса (затянув часть горшков с гнилым мясом кисеей, он смог воспрепятствовать откладке яиц мухами). Уже упоминавшийся Уильям Гарвей сделал детальное описание развития цыпленка и ряда других животных и высказал предположение, что все они так или иначе развиваются из яиц, хотя наблюдать яйца непосредственно он и не мог.

Наконец, в XVII веке сформировалась совершенно новая область исследований, связанная с изобретением микроскопа. Опубликованный Робертом Гуком (1635—1703) трактат «Микрография», посвященный описанию наблюдений при помощи микроскопа ряда объектов живой и неживой природы (срез пробки, блоха, муравей, кристаллы соли и др.), а также материальной культуры (острие иглы, лезвие бритвы, точка в книге и др.), вызвал широкий общественный резонанс. Помимо того, что он служил источником вдохновения Джонатана Свифта в некоторых фрагментах «Путешествий Гулливера», он создал моду на микроскопические исследования, в том числе и биологических объектов. Одним из ревностных любителей-микроскопистов стал голландский ремесленник Антони ван Левенгук (1632—1723), который вел наблюдения при помощи изготовленных им простых микроскопов и отсылал результаты наблюдений для публикации в Лондонское королевское общество. Левенгуку удалось описать и зарисовать целый ряд микроскопических существ (коловраток, инфузорий, бактерий), красные кровяные тельца, сперматозоиды человека.

XVIII век

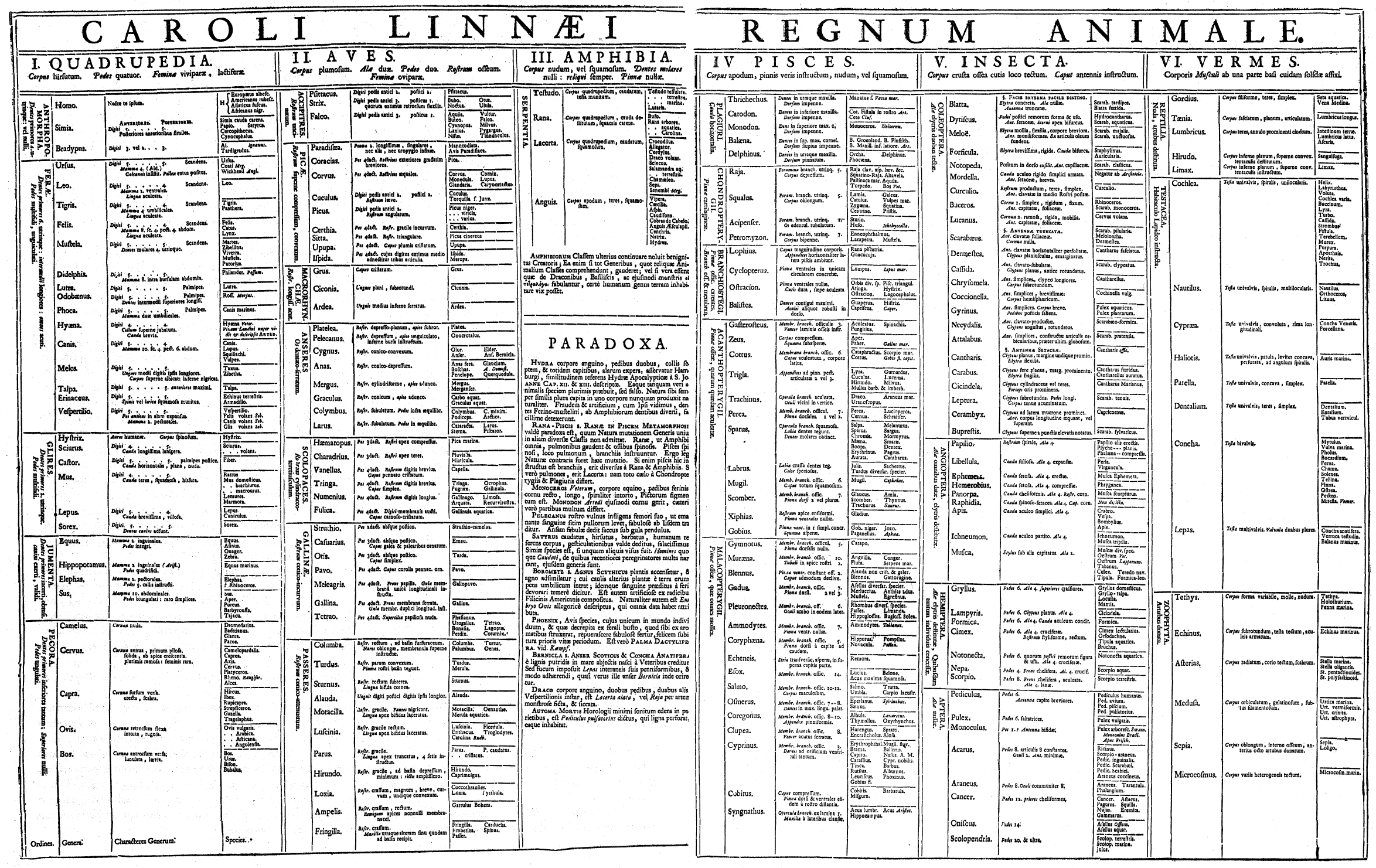

Параллельное развитие естественной истории с одной стороны и анатомии и физиологии с другой подготовило почву для возникновения биологии. В области естественной истории наиболее значимыми событиями стали публикация «Системы природы» Карла Линнея и «Всеобщей естественной истории» Жоржа Бюффона.

Параллельное развитие естественной истории с одной стороны и анатомии и физиологии с другой подготовило почву для возникновения биологии. В области естественной истории наиболее значимыми событиями стали публикация «Системы природы» Карла Линнея и «Всеобщей естественной истории» Жоржа Бюффона.

Исследования Альбрехта фон Галлера и Каспара Фридриха Вольфа значительно расширили знания в области эмбриологии животных и развития растений. В то время как Галлер придерживался концепции преформизма, Вольф отстаивал идеи эпигенеза. Наблюдения за ранним развитием цыпленка позволили Вольфу на примере образования трубчатой кишки из первоначально плоского зачатка показать, что развитие нельзя свести к чисто количественному росту без качественных преобразований.

Зарождение биологии

Слово «биология» время от времени появлялось в работах естествоиспытателей и до XIX века, однако смысл его был в то время совершенно иным. Карл Линней, например, называл «биологами» авторов, составлявших жизнеописания ботаников. На рубеже XVIII и XIX веков сразу три автора (Бурдах, Тревиранус, Ламарк) использовали слово «биология» в современном смысле для обозначения науки о общих особенностях живых тел. Готфрид Рейнгольд Тревиранус даже вынес его в заглавие научного труда «Biologie; oder die Philosophie der lebenden Natur» (1802).

XIX век

Наиболее значимыми событиями первой половины XIX века стали становление палеонтологии и биологических основ стратиграфии, возникновение клеточной теории, формирование сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии, развитие биогеографии и широкое распространение трансформистских представлений. Центральными событиями второй половины XIX века стали публикация «Происхождения видов» Чарльза Дарвина и распространение эволюционного подхода во многих биологических дисциплинах (палеонтологии, систематике, сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии), становление филогенетики, развитие цитологии и микроскопической анатомии, экспериментальной физиологии и экспериментальной эмбриологии, формирование концепции специфического возбудителя инфекционных заболеваний, доказательство невозможности самозарождения жизни в современных природных условиях.

Наиболее значимыми событиями первой половины XIX века стали становление палеонтологии и биологических основ стратиграфии, возникновение клеточной теории, формирование сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии, развитие биогеографии и широкое распространение трансформистских представлений. Центральными событиями второй половины XIX века стали публикация «Происхождения видов» Чарльза Дарвина и распространение эволюционного подхода во многих биологических дисциплинах (палеонтологии, систематике, сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии), становление филогенетики, развитие цитологии и микроскопической анатомии, экспериментальной физиологии и экспериментальной эмбриологии, формирование концепции специфического возбудителя инфекционных заболеваний, доказательство невозможности самозарождения жизни в современных природных условиях.

Появление органической химии и экспериментальной физиологии

Химики того времени усматривали принципиальное различие между органическими и неорганическими веществами, в частности, в таких процессах как ферментация и гниение. Со времен Аристотеля они считались специфически биологическими. Однако Фридрих Вёлер и Юстус Либих, следуя методологии Лавуазье, показали, что органический мир уже тогда часто мог быть проанализирован физическими и химическими методами. В 1828 году Вёлер химически, то есть без применения органических веществ и биологических процессов, синтезировал органическое вещество мочевину, представив тем самым первое доказательство для опровержения витализма. Затем было обнаружено каталитическое действие бесклеточных экстрактов (ферментов) на химические реакции, благодаря чему к концу XIX в. была сформулирована современная концепция ферментов, хотя математическая теория ферментативной кинетики появилась только в начале ХХ века[22].

Физиологи, такие как Клод Бернар, с помощью вивисекции и другими экспериментальными методами исследовали химические и физические свойства живого тела, закладывая основы эндокринологии, биомеханики, учения о питании и пищеварении. Во второй половине XIX в. разнообразие и значимость экспериментальных исследований как в медицине, так и в биологии непрерывно возрастали. Главной задачей стали контролируемые изменения жизненных процессов, и эксперимент оказался в центре биологического образования[23].

XX век

В XX веке с переоткрытием законов Менделя начинается бурное развитие генетики. К 1920-м гг. не только формируется хромосомная теория наследственности, но и появляются первые работы, ставящие своей задачей интеграцию нового учения о наследственности и теории эволюции. После Второй мировой войны начинается развитие молекулярной биологии. Во второй половине XX века был достигнут значительный прогресс в изучении жизненных явлений на клеточном и молекулярном уровне.

Классическая генетика

1900 год ознаменовался «переоткрытием» законов Менделя. Де Фриз и другие исследователи независимо друг от друга пришли к пониманию значимости работ Менделя[24].Вскоре после этого цитологи пришли к выводу, что клеточными структурами, несущими генетический материал, скорее всего являются хромосомы. В 1910—1915 гг. Томас Хант Морган и его группа, работавшая на плодовой мушке дрозофиле, разработала «менделевскую хромосомную теорию наследственности»[25]. Следуя примеру Менделя, они исследовали явление сцепления генов с количественной точки зрения и постулировали, что в хромосомах гены расположены линейно, как бусы на нитке. Они начали создавать карты генов дрозофилы, которая стала широко используемым модельным организмом сначала для генетических, а затем и молекулярно-биологических исследований[26].

1900 год ознаменовался «переоткрытием» законов Менделя. Де Фриз и другие исследователи независимо друг от друга пришли к пониманию значимости работ Менделя[24].Вскоре после этого цитологи пришли к выводу, что клеточными структурами, несущими генетический материал, скорее всего являются хромосомы. В 1910—1915 гг. Томас Хант Морган и его группа, работавшая на плодовой мушке дрозофиле, разработала «менделевскую хромосомную теорию наследственности»[25]. Следуя примеру Менделя, они исследовали явление сцепления генов с количественной точки зрения и постулировали, что в хромосомах гены расположены линейно, как бусы на нитке. Они начали создавать карты генов дрозофилы, которая стала широко используемым модельным организмом сначала для генетических, а затем и молекулярно-биологических исследований[26].

Де Фриз пытался соединить новую генетическую теорию с теорией эволюции. Он первым предложил термин мутация для изменений генов. В 1920—1930-х годах появилась популяционная генетика. В работах Фишера, Холдейна и других авторов теория эволюции, в конце концов, объединилась с классической генетикой в синтетической теории эволюции[27].

Во второй половине ХХ века идеи популяционной генетики оказали значительное влияние на социобиологию и эволюционную психологию. В 1960-х годах для объяснения альтруизма и его роли в эволюции через отбор потомков, появилась математическая теория игр. Дальнейшей разработке подверглась и синтетическая теория эволюции, в которой появилось понятие о дрейфе генов и других процессах, важных для появления высокоразвитых организмов[28], которая объясняла причины быстрых эволюционных изменений в исторически короткое время, ранее составлявших базу для «теории катастроф»[29]. В 1980 году Луис Альварес предложил метеоритную гипотезу вымирания динозавров[30]. Тогда же в начале 1980-х годов были статистически исследованы и другие явления массового вымирания в истории земной жизни[31].

Биохимия

К концу XIX в. были открыты основные пути метаболизма лекарств и ядов, белка, жирных кислот и синтеза мочевины[32]. В начале ХХ в. началось исследование витаминов. Улучшение техники лабораторных работ, в частности, изобретение хроматографии и электрофореза стимулировало развитие физиологической химии, и биохимия постепенно отделилась от медицины в самостоятельную дисциплину. В 1920-х — 1930-х годах Ханс Кребс, Карл и Герти Кори начали описание основных путей метаболизма углеводов: цикла трикарбоновых кислот, гликолиза, глюконеогенеза. Началось изучение синтеза стероидов и порфиринов. Между 1930-ми и 1950-ми годами Фриц Липман и другие авторы описали роль аденозинтрифосфата как универсального переносчика биохимической энергии в клетке, а также митохондрий как её главного источника энергии. Эти традиционно биохимические области исследования продолжают развиваться до сих пор[33].

Происхождение молекулярной биологии

В связи с появлением классической генетики многие биологи, в том числе, работающие в области физико-химической биологии, пытались установить природу гена. Для этой цели Фонд Рокфеллера учредил несколько грантов, а чтобы обозначить задачу, глава научного отдела Фонда Уоррен Уивер ещё в 1938 году использовал термин молекулярная биология. Он и считается автором наименования этой области биологии[34].

В связи с появлением классической генетики многие биологи, в том числе, работающие в области физико-химической биологии, пытались установить природу гена. Для этой цели Фонд Рокфеллера учредил несколько грантов, а чтобы обозначить задачу, глава научного отдела Фонда Уоррен Уивер ещё в 1938 году использовал термин молекулярная биология. Он и считается автором наименования этой области биологии[34].

Как и биохимия, смежные дисциплины бактериология и вирусология (позже объединенные в виде микробиологии) в то время бурно развивались на стыке медицины и других естественных наук. После выделения бактериофага начались исследования вирусов бактерий и их хозяев[35]. Это создало базу для применения стандартизированных методов работы с генетически однородными микроорганизмами, которые давали хорошо воспроизводимые результаты, и позволило заложить основы молекулярной генетики.

Кроме микроорганизмов объектами генетических экспериментов стали мушка дрозофила, кукуруза и хлебная плесень, нейроспора густая, что позволило применять также методы биохимии, а появление электронного микроскопа и высокоскоростных центрифуг позволило пересмотреть даже само понятие «жизнь». Понятие о наследственности у вирусов, воспроизведение внеядерных нуклеопротеиновых структур усложнили ранее принятую теорию менделевских хромосом[36].

В 1941 году Бидл и Тейтем сформулировали свою гипотезу «один ген — один фермент». В 1943 году Освальд Эйвери, продолжая работу, начатую Фредериком Гриффитом, показал, что генетическим материалом в хромосомах является не белок, как думали ранее, а ДНК. В 1952 году этот результат был подтвержден в эксперименте Херши — Чейз, и это был лишь один из многих важных результатов, достигнутых так называемой фаговой группой Дельбрюка. Наконец, в 1953 году Уотсон и Крик, основываясь на работе Мориса Уилкинса и Розалинды Франклин, предложили свою знаменитую структуру ДНК в виде двойной спирали. В своей статье «Molecular structure of Nucleic Acids» («Молекулярная структура нуклеиновых кислот») они заявили: «От нашего внимания не укрылось то, что специфическое спаривание, которое мы постулировали, одновременно позволяет сделать предположение о механизме копирования генетического материала»[37]. Когда через несколько лет механизм полуконсервативной репликации был подтвержден экспериментально, большинству биологов стало ясно, что последовательность оснований в нуклеиновой кислоте каким-то образом определяет и последовательность аминокислотных остатков в структуре белка. Но идею о наличии генетического кода сформулировал не биолог, а физик Георгий Гамов.

Развитие биохимии и молекулярной биологии во второй половине ХХ века

Расшифровка генетического кода заняла несколько лет. Эта работа была выполнена главным образом Ниренбергом и Кораной и закончена к концу 1960-х годов[38]. Тогда же Перуц и Кендрю из Кембриджа[39] впервые применили рентгеноструктурный анализ в сочетании с новыми возможностями вычислительной техники для исследования пространственной структуры белков[40]. Жакоб и Моно из Института Пастера исследовали строение lac оперона и открыли первый механизм регуляции генов. К середине 1960-х годов основы молекулярной организации метаболизма и наследственности были установлены, хотя детальное описание всех механизмов только начиналось[41][42]. Методы молекулярной биологии быстро распространялись в другие дисциплины, расширяя возможности исследований на молекулярном уровне[43]. Особенно это было важно для генетики, иммунологии, эмбриологии и нейробиологии, а идеи о наличии «генетической программы» (этот термин был предложен Жакобом и Моно по аналогии с компьютерной программой) проникли и во все остальные биологические дисциплины[44].

В иммунологии в связи с достижениями молекулярной биологии появилась теория клональной селекции, которую развивали Ерне и Бёрнет[45]. В биотехнологии появление генной инженерии, начиная с 1970-х годов, привело к появлению широкого спектра продуцентов новых продуктов, в частности, лекарственных препаратов, таких как треонин и инсулин.

Генетическая инженерия основана прежде всего на применении техники рекомбинантных ДНК, то есть таких молекул ДНК, которые искусственно перестроены в лаборатории путём рекомбинации их отдельных частей (генов и их фрагментов). Для разрезания ДНК применяют специальные ферменты рестриктазы, которые были открыты в конце 1960-х годов. Сшивание кусков ДНК катализирует другой фермент, лигаза. Так можно получить и ввести в бактерии ДНК, содержащую, например, ген резистентности к определённому антибиотику. Если бактерия, получив рекомбинантную ДНК, переживет трансформацию, она начнет размножаться на среде, содержащей данный антибиотик, и это будет обнаружено по появлению колоний трансгенного организма[46].

Принимая во внимание не только новые возможности, но и потенциальную угрозу от применения таких технологий (в частности, от манипуляций с микроорганизмами, способными переносить гены вирусного рака) научное сообщество ввело временный мораторий на научно-исследовательские работы с рекомбинантными ДНК до тех пор, пока в 1975 году на специальной конференции не были выработаны рекомендации по технике безопасности при такого рода работах[47]. После этого наступил период бурного развития новых технологий.

К концу 1970-х годов появились методы определения первичной структуры ДНК, химического синтеза коротких фрагментов ДНК (олигонуклеотидов), введения ДНК в клетки человека и животных (трансфекция)[48]. Чтобы работать с генами человека и животных, необходимо было разобраться с различиями в устройстве генов прокариот и эукариот. Эта задача была в целом решена благодаря открытию сплайсинга[49].

К 1980-м годам определение первичных последовательностей белков и нуклеиновых кислот позволило использовать их как признаки для систематики и особенно кладистики; так появилась молекулярная филогенетика. К 1990 г на основании сравнительного анализа нуклеотидных последовательностей 16S рРНК Карл Вёзе предложил новую систему живых существ: царство монер было разделено на два домена эубактерий и архей, а остальные четыре царства (протист, грибов, растений и животных) — объединены в один домен эукариот[50].

Появление в 1980-х годах техники ПЦР значительно упростило лабораторную работу с ДНК и открыло возможность не только для открытия новых ранее неизвестных генов, но и для определения всей нуклеотидной последовательности целых геномов, то есть для исчерпывающего описания структуры всех генов организма[51]. В 1990-х годах эта задача была в целом решена в ходе выполнения международного проекта «Геном человека»[52].

XXI век и новые рубежи

По мнению Карла Вёзе (шире — по мнению Вёзе и Голденфельда), биология XXI века — это фундаментальная наука, основанная на эволюционных взглядах, подходящая к изучению жизни не при помощи редукционизма, как в XX веке, а при помощи холизма[53][54]. После завершения проекта «Геном человека» было начато и проведено множество международных проектов: ENCODE, 1000 геномов (англ.), Протеом человека (англ.), FANTOM[55] — связанных с системной биологией, а также такие проекты как OpenWorm, Human Brain Project, и т. д.

Одной из отличительных черт биологии XXI века является гражданская наука, ранее куда менее развитая. Примером могут служить такие проекты как EyeWire и Foldit.

Напишите отзыв о статье "История биологии"

Примечания

- ↑ Шимкевич В. М. Аристотелев фонарь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Mayr, The Growth of Biological Thought, pp 91-94

- ↑ Mehmet Bayrakdar, «Al-Jahiz And the Rise of Biological Evolutionism», The Islamic Quarterly, Third Quarter, 1983, London.

- ↑ Conway Zirkle (1941), Natural Selection before the «Origin of Species», Proceedings of the American Philosophical Society 84 (1): 71-123.

- ↑ Frank N. Egerton, «A History of the Ecological Sciences, Part 6: Arabic Language Science — Origins and Zoological», Bulletin of the Ecological Society of America, April 2002: 142—146 [143]

- ↑ Lawrence I. Conrad (1982), «Taun and Waba: Conceptions of Plague and Pestilence in Early Islam», Journal of the Economic and Social History of the Orient 25 (3), pp. 268—307 [278].

- ↑ Fahd, Toufic, "Botany and agriculture", сс. 815, in Morelon, Régis & Roshdi Rashed (1996), Encyclopedia of the History of Arabic Science, vol. 3, Routledge, ISBN 0415124107

- ↑ G. Stolyarov II (2002), «Rhazes: The Thinking Western Physician», The Rational Argumentator, Issue VI.

- ↑ [www.britannica.com/eb/topic-92902/The-Canon-of-Medicine The Canon of Medicine (work by Avicenna)], Encyclopædia Britannica

- ↑ Amber Haque (2004), «Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists», Journal of Religion and Health 43 (4), p. 357—377 [375].

- ↑ D. Craig Brater and Walter J. Daly (2000), «Clinical pharmacology in the Middle Ages: Principles that presage the 21st century», Clinical Pharmacology & Therapeutics 67 (5), p. 447—450 [449].

- ↑ [encyclopedia.farlex.com/Islamic+medicine Islamic medicine], Hutchinson Encyclopedia.

- ↑ Rabie E. Abdel-Halim (2006), «Contributions of Muhadhdhab Al-Deen Al-Baghdadi to the progress of medicine and urology», Saudi Medical Journal 27 (11): 1631—1641.

- ↑ Rabie E. Abdel-Halim (2005), «Contributions of Ibn Zuhr (Avenzoar) to the progress of surgery: A study and translations from his book Al-Taisir», Saudi Medical Journal 2005; Vol. 26 (9): 1333—1339.

- ↑ Emilie Savage-Smith (1996), «Medicine», in Roshdi Rashed, ed., Encyclopedia of the History of Arabic Science, Vol. 3, p. 903—962 [951-952]. Routledge, London and New York.

- ↑ Mayr, The Growth of Biological Thought, pp 91-94:

"Если иметь в виду биологию в целом, до конца XVIII - начала XIX века университеты не были центрами биологических исследований."

- ↑ Mayr, The Growth of Biological Thought, pp 94-95, 154—158

- ↑ Mayr, The Growth of Biological Thought, pp 166—171

- ↑ Magner, A History of the Life Sciences, pp 80-83

- ↑ Magner, A History of the Life Sciences, pp 90-97

- ↑ Merchant, The Death of Nature, chapters 1, 4, and 8

- ↑ Fruton, Proteins, Enzymes, Genes, chapter 4; Coleman, Biology in the Nineteenth Century, chapter 6

- ↑ Rothman and Rothman, The Pursuit of Perfection, chapter 1; Coleman, Biology in the Nineteenth Century, chapter 7

- ↑ Randy Moore, «[web.archive.org/web/20090318131502/acube.org/volume_27/v27-2p13-24.pdf The 'Rediscovery' of Mendel’s Work]», Bioscene, Volume 27(2), May 2001.

- ↑ T. H. Morgan, A. H. Sturtevant, H. J. Muller, C. B. Bridges (1915) [www.esp.org/books/morgan/mechanism/facsimile/title3.html The Mechanism of Mendelian Heredity] Henry Holt and Company.

- ↑ Garland Allen, Thomas Hunt Morgan: The Man and His Science (1978), chapter 5; see also: Kohler, Lords of the Fly and Sturtevant, A History of Genetics

- ↑ Smocovitis, Unifying Biology, chapter 5; see also: Mayr and Provine (eds.), The Evolutionary Synthesis

- ↑ Gould, The Structure of Evolutionary Theory, chapter 8; Larson, Evolution, chapter 12

- ↑ Larson, Evolution, pp 271—283

- ↑ Zimmer, Evolution, pp 188—195

- ↑ Zimmer, Evolution, pp 169—172

- ↑ Caldwell, «Drug metabolism and pharmacogenetics»; Fruton, Proteins, Enzymes, Genes, chapter 7

- ↑ Fruton, Proteins, Enzymes, Genes, chapters 6 and 7

- ↑ Morange, A History of Molecular Biology, chapter 8; Kay, The Molecular Vision of Life, Introduction, Interlude I, and Interlude II

- ↑ See: Summers, Félix d’Herelle and the Origins of Molecular Biology

- ↑ Creager, The Life of a Virus, chapters 3 and 6; Morange, A History of Molecular Biology, chapter 2

- ↑ Watson, James D. and Francis Crick. «[www.nature.com/nature/dna50/watsoncrick.pdf Molecular structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid]», Nature, vol. 171, , no. 4356, pp 737—738

- ↑ Morange, A History of Molecular Biology, chapters 3, 4, 11, and 12; Fruton, Proteins, Enzymes, Genes, chapter 8; on the Meselson-Stahl experiment, see: Holmes, Meselson, Stahl, and the Replication of DNA

- ↑ On the Cambridge lab, see de Chadarevian, Designs for Life; on comparisons with the Pasteur Institute, see Creager, «Building Biology across the Atlantic»

- ↑ de Chadarevian, Designs for Life, chapters 4 and 7

- ↑ Pardee A (2002). «PaJaMas in Paris». Trends Genet. 18 (11): 585–7. DOI:10.1016/S0168-9525(02)02780-4. PMID 12414189.

- ↑ Morange, A History of Molecular Biology, chapter 14

- ↑ Wilson, Naturalist, chapter 12; Morange, A History of Molecular Biology, chapter 15

- ↑ Morange, A History of Molecular Biology, chapter 15; Keller, The Century of the Gene, chapter 5

- ↑ Morange, A History of Molecular Biology, pp 126—132, 213—214

- ↑ Morange, A History of Molecular Biology, chapters 15 and 16

- ↑ Bud, The Uses of Life, chapter 8; Gottweis, Governing Molecules, chapter 3; Morange, A History of Molecular Biology, chapter 16

- ↑ Morange, A History of Molecular Biology, chapter 16

- ↑ Morange, A History of Molecular Biology, chapter 17

- ↑ Sapp, Genesis, chapters 18 and 19

- ↑ Morange, A History of Molecular Biology, chapter 20; see also: Rabinow, Making PCR

- ↑ Davies, Cracking the Genome, Introduction; see also: Sulston, The Common Thread

- ↑ [mmbr.asm.org/content/68/2/173.full Woese C. R. A new biology for a new century //Microbiology and Molecular Biology Reviews. — 2004. — Т. 68. — №. 2. — С. 173—186.]

- ↑ [Woese C. R., Goldenfeld N. How the microbial world saved evolution from the scylla of molecular biology and the charybdis of the modern synthesis //Microbiology and Molecular Biology Reviews. — 2009. — Т. 73. — №. 1. — С. 14-21.]

- ↑ [Сайт проекта FANTOM]

Литература

- Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г. и др. Биологи: Биографический справочник. — Киев, 1984.

- История биологии с древнейших времен до наших дней. т. 1-2. М., 1972—1975.

- Мирзоян Э. Н. Этюды по истории теоретической биологии. 2-е изд., расш. — М., 2006. — 371 с. ISBN 5-02-033737-4.

Ссылки

- [www.ishpssb.org/ International Society for History, Philosophy, and Social Studies of Biology] — сайт общества истории, философии и социальных исследований в биологии

- [www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ac22 История биологии] на Historyworld.net

- [www.bioexplorer.net/History_of_Biology/ История биологии] на Bioexplorer.Net — коллекция ссылок по истории биологии

Отрывок, характеризующий История биологии

В то время, как отец объяснялся с сыном, у матери с дочерью происходило не менее важное объяснение. Наташа взволнованная прибежала к матери.

– Мама!… Мама!… он мне сделал…

– Что сделал?

– Сделал, сделал предложение. Мама! Мама! – кричала она. Графиня не верила своим ушам. Денисов сделал предложение. Кому? Этой крошечной девочке Наташе, которая еще недавно играла в куклы и теперь еще брала уроки.

– Наташа, полно, глупости! – сказала она, еще надеясь, что это была шутка.

– Ну вот, глупости! – Я вам дело говорю, – сердито сказала Наташа. – Я пришла спросить, что делать, а вы мне говорите: «глупости»…

Графиня пожала плечами.

– Ежели правда, что мосьё Денисов сделал тебе предложение, то скажи ему, что он дурак, вот и всё.

– Нет, он не дурак, – обиженно и серьезно сказала Наташа.

– Ну так что ж ты хочешь? Вы нынче ведь все влюблены. Ну, влюблена, так выходи за него замуж! – сердито смеясь, проговорила графиня. – С Богом!

– Нет, мама, я не влюблена в него, должно быть не влюблена в него.

– Ну, так так и скажи ему.

– Мама, вы сердитесь? Вы не сердитесь, голубушка, ну в чем же я виновата?

– Нет, да что же, мой друг? Хочешь, я пойду скажу ему, – сказала графиня, улыбаясь.

– Нет, я сама, только научите. Вам всё легко, – прибавила она, отвечая на ее улыбку. – А коли бы видели вы, как он мне это сказал! Ведь я знаю, что он не хотел этого сказать, да уж нечаянно сказал.

– Ну всё таки надо отказать.

– Нет, не надо. Мне так его жалко! Он такой милый.

– Ну, так прими предложение. И то пора замуж итти, – сердито и насмешливо сказала мать.

– Нет, мама, мне так жалко его. Я не знаю, как я скажу.

– Да тебе и нечего говорить, я сама скажу, – сказала графиня, возмущенная тем, что осмелились смотреть, как на большую, на эту маленькую Наташу.

– Нет, ни за что, я сама, а вы слушайте у двери, – и Наташа побежала через гостиную в залу, где на том же стуле, у клавикорд, закрыв лицо руками, сидел Денисов. Он вскочил на звук ее легких шагов.

– Натали, – сказал он, быстрыми шагами подходя к ней, – решайте мою судьбу. Она в ваших руках!

– Василий Дмитрич, мне вас так жалко!… Нет, но вы такой славный… но не надо… это… а так я вас всегда буду любить.

Денисов нагнулся над ее рукою, и она услыхала странные, непонятные для нее звуки. Она поцеловала его в черную, спутанную, курчавую голову. В это время послышался поспешный шум платья графини. Она подошла к ним.

– Василий Дмитрич, я благодарю вас за честь, – сказала графиня смущенным голосом, но который казался строгим Денисову, – но моя дочь так молода, и я думала, что вы, как друг моего сына, обратитесь прежде ко мне. В таком случае вы не поставили бы меня в необходимость отказа.

– Г'афиня, – сказал Денисов с опущенными глазами и виноватым видом, хотел сказать что то еще и запнулся.

Наташа не могла спокойно видеть его таким жалким. Она начала громко всхлипывать.

– Г'афиня, я виноват перед вами, – продолжал Денисов прерывающимся голосом, – но знайте, что я так боготво'ю вашу дочь и всё ваше семейство, что две жизни отдам… – Он посмотрел на графиню и, заметив ее строгое лицо… – Ну п'ощайте, г'афиня, – сказал он, поцеловал ее руку и, не взглянув на Наташу, быстрыми, решительными шагами вышел из комнаты.

На другой день Ростов проводил Денисова, который не хотел более ни одного дня оставаться в Москве. Денисова провожали у цыган все его московские приятели, и он не помнил, как его уложили в сани и как везли первые три станции.

После отъезда Денисова, Ростов, дожидаясь денег, которые не вдруг мог собрать старый граф, провел еще две недели в Москве, не выезжая из дому, и преимущественно в комнате барышень.

Соня была к нему нежнее и преданнее чем прежде. Она, казалось, хотела показать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она теперь еще больше любит его; но Николай теперь считал себя недостойным ее.

Он исписал альбомы девочек стихами и нотами, и не простившись ни с кем из своих знакомых, отослав наконец все 43 тысячи и получив росписку Долохова, уехал в конце ноября догонять полк, который уже был в Польше.

После своего объяснения с женой, Пьер поехал в Петербург. В Торжке на cтанции не было лошадей, или не хотел их смотритель. Пьер должен был ждать. Он не раздеваясь лег на кожаный диван перед круглым столом, положил на этот стол свои большие ноги в теплых сапогах и задумался.

– Прикажете чемоданы внести? Постель постелить, чаю прикажете? – спрашивал камердинер.

Пьер не отвечал, потому что ничего не слыхал и не видел. Он задумался еще на прошлой станции и всё продолжал думать о том же – о столь важном, что он не обращал никакого .внимания на то, что происходило вокруг него. Его не только не интересовало то, что он позже или раньше приедет в Петербург, или то, что будет или не будет ему места отдохнуть на этой станции, но всё равно было в сравнении с теми мыслями, которые его занимали теперь, пробудет ли он несколько часов или всю жизнь на этой станции.

Смотритель, смотрительша, камердинер, баба с торжковским шитьем заходили в комнату, предлагая свои услуги. Пьер, не переменяя своего положения задранных ног, смотрел на них через очки, и не понимал, что им может быть нужно и каким образом все они могли жить, не разрешив тех вопросов, которые занимали его. А его занимали всё одни и те же вопросы с самого того дня, как он после дуэли вернулся из Сокольников и провел первую, мучительную, бессонную ночь; только теперь в уединении путешествия, они с особенной силой овладели им. О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить, и не мог перестать задавать себе. Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, всё на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его.

Вошел смотритель и униженно стал просить его сиятельство подождать только два часика, после которых он для его сиятельства (что будет, то будет) даст курьерских. Смотритель очевидно врал и хотел только получить с проезжего лишние деньги. «Дурно ли это было или хорошо?», спрашивал себя Пьер. «Для меня хорошо, для другого проезжающего дурно, а для него самого неизбежно, потому что ему есть нечего: он говорил, что его прибил за это офицер. А офицер прибил за то, что ему ехать надо было скорее. А я стрелял в Долохова за то, что я счел себя оскорбленным, а Людовика XVI казнили за то, что его считали преступником, а через год убили тех, кто его казнил, тоже за что то. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?», спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «умрешь – всё кончится. Умрешь и всё узнаешь, или перестанешь спрашивать». Но и умереть было страшно.

Торжковская торговка визгливым голосом предлагала свой товар и в особенности козловые туфли. «У меня сотни рублей, которых мне некуда деть, а она в прорванной шубе стоит и робко смотрит на меня, – думал Пьер. И зачем нужны эти деньги? Точно на один волос могут прибавить ей счастья, спокойствия души, эти деньги? Разве может что нибудь в мире сделать ее и меня менее подверженными злу и смерти? Смерть, которая всё кончит и которая должна притти нынче или завтра – всё равно через мгновение, в сравнении с вечностью». И он опять нажимал на ничего не захватывающий винт, и винт всё так же вертелся на одном и том же месте.

Слуга его подал ему разрезанную до половины книгу романа в письмах m mе Suza. [мадам Сюза.] Он стал читать о страданиях и добродетельной борьбе какой то Аmelie de Mansfeld. [Амалии Мансфельд.] «И зачем она боролась против своего соблазнителя, думал он, – когда она любила его? Не мог Бог вложить в ее душу стремления, противного Его воле. Моя бывшая жена не боролась и, может быть, она была права. Ничего не найдено, опять говорил себе Пьер, ничего не придумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости».

Всё в нем самом и вокруг него представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным. Но в этом самом отвращении ко всему окружающему Пьер находил своего рода раздражающее наслаждение.

– Осмелюсь просить ваше сиятельство потесниться крошечку, вот для них, – сказал смотритель, входя в комнату и вводя за собой другого, остановленного за недостатком лошадей проезжающего. Проезжающий был приземистый, ширококостый, желтый, морщинистый старик с седыми нависшими бровями над блестящими, неопределенного сероватого цвета, глазами.

Пьер снял ноги со стола, встал и перелег на приготовленную для него кровать, изредка поглядывая на вошедшего, который с угрюмо усталым видом, не глядя на Пьера, тяжело раздевался с помощью слуги. Оставшись в заношенном крытом нанкой тулупчике и в валеных сапогах на худых костлявых ногах, проезжий сел на диван, прислонив к спинке свою очень большую и широкую в висках, коротко обстриженную голову и взглянул на Безухого. Строгое, умное и проницательное выражение этого взгляда поразило Пьера. Ему захотелось заговорить с проезжающим, но когда он собрался обратиться к нему с вопросом о дороге, проезжающий уже закрыл глаза и сложив сморщенные старые руки, на пальце одной из которых был большой чугунный перстень с изображением Адамовой головы, неподвижно сидел, или отдыхая, или о чем то глубокомысленно и спокойно размышляя, как показалось Пьеру. Слуга проезжающего был весь покрытый морщинами, тоже желтый старичек, без усов и бороды, которые видимо не были сбриты, а никогда и не росли у него. Поворотливый старичек слуга разбирал погребец, приготовлял чайный стол, и принес кипящий самовар. Когда всё было готово, проезжающий открыл глаза, придвинулся к столу и налив себе один стакан чаю, налил другой безбородому старичку и подал ему. Пьер начинал чувствовать беспокойство и необходимость, и даже неизбежность вступления в разговор с этим проезжающим.

Слуга принес назад свой пустой, перевернутый стакан с недокусанным кусочком сахара и спросил, не нужно ли чего.

– Ничего. Подай книгу, – сказал проезжающий. Слуга подал книгу, которая показалась Пьеру духовною, и проезжающий углубился в чтение. Пьер смотрел на него. Вдруг проезжающий отложил книгу, заложив закрыл ее и, опять закрыв глаза и облокотившись на спинку, сел в свое прежнее положение. Пьер смотрел на него и не успел отвернуться, как старик открыл глаза и уставил свой твердый и строгий взгляд прямо в лицо Пьеру.

Пьер чувствовал себя смущенным и хотел отклониться от этого взгляда, но блестящие, старческие глаза неотразимо притягивали его к себе.

– Имею удовольствие говорить с графом Безухим, ежели я не ошибаюсь, – сказал проезжающий неторопливо и громко. Пьер молча, вопросительно смотрел через очки на своего собеседника.

– Я слышал про вас, – продолжал проезжающий, – и про постигшее вас, государь мой, несчастье. – Он как бы подчеркнул последнее слово, как будто он сказал: «да, несчастье, как вы ни называйте, я знаю, что то, что случилось с вами в Москве, было несчастье». – Весьма сожалею о том, государь мой.

Пьер покраснел и, поспешно спустив ноги с постели, нагнулся к старику, неестественно и робко улыбаясь.

– Я не из любопытства упомянул вам об этом, государь мой, но по более важным причинам. – Он помолчал, не выпуская Пьера из своего взгляда, и подвинулся на диване, приглашая этим жестом Пьера сесть подле себя. Пьеру неприятно было вступать в разговор с этим стариком, но он, невольно покоряясь ему, подошел и сел подле него.

– Вы несчастливы, государь мой, – продолжал он. – Вы молоды, я стар. Я бы желал по мере моих сил помочь вам.

– Ах, да, – с неестественной улыбкой сказал Пьер. – Очень вам благодарен… Вы откуда изволите проезжать? – Лицо проезжающего было не ласково, даже холодно и строго, но несмотря на то, и речь и лицо нового знакомца неотразимо привлекательно действовали на Пьера.

– Но если по каким либо причинам вам неприятен разговор со мною, – сказал старик, – то вы так и скажите, государь мой. – И он вдруг улыбнулся неожиданно, отечески нежной улыбкой.

– Ах нет, совсем нет, напротив, я очень рад познакомиться с вами, – сказал Пьер, и, взглянув еще раз на руки нового знакомца, ближе рассмотрел перстень. Он увидал на нем Адамову голову, знак масонства.

– Позвольте мне спросить, – сказал он. – Вы масон?

– Да, я принадлежу к братству свободных каменьщиков, сказал проезжий, все глубже и глубже вглядываясь в глаза Пьеру. – И от себя и от их имени протягиваю вам братскую руку.

– Я боюсь, – сказал Пьер, улыбаясь и колеблясь между доверием, внушаемым ему личностью масона, и привычкой насмешки над верованиями масонов, – я боюсь, что я очень далек от пониманья, как это сказать, я боюсь, что мой образ мыслей насчет всего мироздания так противоположен вашему, что мы не поймем друг друга.

– Мне известен ваш образ мыслей, – сказал масон, – и тот ваш образ мыслей, о котором вы говорите, и который вам кажется произведением вашего мысленного труда, есть образ мыслей большинства людей, есть однообразный плод гордости, лени и невежества. Извините меня, государь мой, ежели бы я не знал его, я бы не заговорил с вами. Ваш образ мыслей есть печальное заблуждение.

– Точно так же, как я могу предполагать, что и вы находитесь в заблуждении, – сказал Пьер, слабо улыбаясь.

– Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину, – сказал масон, всё более и более поражая Пьера своею определенностью и твердостью речи. – Никто один не может достигнуть до истины; только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений, от праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тот храм, который должен быть достойным жилищем Великого Бога, – сказал масон и закрыл глаза.

– Я должен вам сказать, я не верю, не… верю в Бога, – с сожалением и усилием сказал Пьер, чувствуя необходимость высказать всю правду.

Масон внимательно посмотрел на Пьера и улыбнулся, как улыбнулся бы богач, державший в руках миллионы, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, пяти рублей, могущих сделать его счастие.

– Да, вы не знаете Его, государь мой, – сказал масон. – Вы не можете знать Его. Вы не знаете Его, оттого вы и несчастны.

– Да, да, я несчастен, подтвердил Пьер; – но что ж мне делать?

– Вы не знаете Его, государь мой, и оттого вы очень несчастны. Вы не знаете Его, а Он здесь, Он во мне. Он в моих словах, Он в тебе, и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас! – строгим дрожащим голосом сказал масон.

Он помолчал и вздохнул, видимо стараясь успокоиться.

– Ежели бы Его не было, – сказал он тихо, – мы бы с вами не говорили о Нем, государь мой. О чем, о ком мы говорили? Кого ты отрицал? – вдруг сказал он с восторженной строгостью и властью в голосе. – Кто Его выдумал, ежели Его нет? Почему явилось в тебе предположение, что есть такое непонятное существо? Почему ты и весь мир предположили существование такого непостижимого существа, существа всемогущего, вечного и бесконечного во всех своих свойствах?… – Он остановился и долго молчал.

Пьер не мог и не хотел прерывать этого молчания.

– Он есть, но понять Его трудно, – заговорил опять масон, глядя не на лицо Пьера, а перед собою, своими старческими руками, которые от внутреннего волнения не могли оставаться спокойными, перебирая листы книги. – Ежели бы это был человек, в существовании которого ты бы сомневался, я бы привел к тебе этого человека, взял бы его за руку и показал тебе. Но как я, ничтожный смертный, покажу всё всемогущество, всю вечность, всю благость Его тому, кто слеп, или тому, кто закрывает глаза, чтобы не видать, не понимать Его, и не увидать, и не понять всю свою мерзость и порочность? – Он помолчал. – Кто ты? Что ты? Ты мечтаешь о себе, что ты мудрец, потому что ты мог произнести эти кощунственные слова, – сказал он с мрачной и презрительной усмешкой, – а ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал. Познать Его трудно… Мы веками, от праотца Адама и до наших дней, работаем для этого познания и на бесконечность далеки от достижения нашей цели; но в непонимании Его мы видим только нашу слабость и Его величие… – Пьер, с замиранием сердца, блестящими глазами глядя в лицо масона, слушал его, не перебивал, не спрашивал его, а всей душой верил тому, что говорил ему этот чужой человек. Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как верят дети интонациям, убежденности и сердечности, которые были в речи масона, дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим, старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию своего назначения, которые светились из всего существа масона, и которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью; – но он всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни.

– Он не постигается умом, а постигается жизнью, – сказал масон.

– Я не понимаю, – сказал Пьер, со страхом чувствуя поднимающееся в себе сомнение. Он боялся неясности и слабости доводов своего собеседника, он боялся не верить ему. – Я не понимаю, – сказал он, – каким образом ум человеческий не может постигнуть того знания, о котором вы говорите.

Масон улыбнулся своей кроткой, отеческой улыбкой.

– Высшая мудрость и истина есть как бы чистейшая влага, которую мы хотим воспринять в себя, – сказал он. – Могу ли я в нечистый сосуд воспринять эту чистую влагу и судить о чистоте ее? Только внутренним очищением самого себя я могу до известной чистоты довести воспринимаемую влагу.

– Да, да, это так! – радостно сказал Пьер.

– Высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и т. д., на которые распадается знание умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку – науку всего, науку объясняющую всё мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутреннего человека, и потому прежде, чем знать, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет Божий, называемый совестью.

– Да, да, – подтверждал Пьер.

– Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и спроси у самого себя, доволен ли ты собой. Чего ты достиг, руководясь одним умом? Что ты такое? Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованы, государь мой. Что вы сделали из всех этих благ, данных вам? Довольны ли вы собой и своей жизнью?

– Нет, я ненавижу свою жизнь, – сморщась проговорил Пьер.

– Ты ненавидишь, так измени ее, очисти себя, и по мере очищения ты будешь познавать мудрость. Посмотрите на свою жизнь, государь мой. Как вы проводили ее? В буйных оргиях и разврате, всё получая от общества и ничего не отдавая ему. Вы получили богатство. Как вы употребили его? Что вы сделали для ближнего своего? Подумали ли вы о десятках тысяч ваших рабов, помогли ли вы им физически и нравственно? Нет. Вы пользовались их трудами, чтоб вести распутную жизнь. Вот что вы сделали. Избрали ли вы место служения, где бы вы приносили пользу своему ближнему? Нет. Вы в праздности проводили свою жизнь. Потом вы женились, государь мой, взяли на себя ответственность в руководстве молодой женщины, и что же вы сделали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергли ее в пучину лжи и несчастья. Человек оскорбил вас, и вы убили его, и вы говорите, что вы не знаете Бога, и что вы ненавидите свою жизнь. Тут нет ничего мудреного, государь мой! – После этих слов, масон, как бы устав от продолжительного разговора, опять облокотился на спинку дивана и закрыл глаза. Пьер смотрел на это строгое, неподвижное, старческое, почти мертвое лицо, и беззвучно шевелил губами. Он хотел сказать: да, мерзкая, праздная, развратная жизнь, – и не смел прерывать молчание.

Масон хрипло, старчески прокашлялся и кликнул слугу.

– Что лошади? – спросил он, не глядя на Пьера.

– Привели сдаточных, – отвечал слуга. – Отдыхать не будете?

– Нет, вели закладывать.

«Неужели же он уедет и оставит меня одного, не договорив всего и не обещав мне помощи?», думал Пьер, вставая и опустив голову, изредка взглядывая на масона, и начиная ходить по комнате. «Да, я не думал этого, но я вел презренную, развратную жизнь, но я не любил ее, и не хотел этого, думал Пьер, – а этот человек знает истину, и ежели бы он захотел, он мог бы открыть мне её». Пьер хотел и не смел сказать этого масону. Проезжающий, привычными, старческими руками уложив свои вещи, застегивал свой тулупчик. Окончив эти дела, он обратился к Безухому и равнодушно, учтивым тоном, сказал ему:

– Вы куда теперь изволите ехать, государь мой?

– Я?… Я в Петербург, – отвечал Пьер детским, нерешительным голосом. – Я благодарю вас. Я во всем согласен с вами. Но вы не думайте, чтобы я был так дурен. Я всей душой желал быть тем, чем вы хотели бы, чтобы я был; но я ни в ком никогда не находил помощи… Впрочем, я сам прежде всего виноват во всем. Помогите мне, научите меня и, может быть, я буду… – Пьер не мог говорить дальше; он засопел носом и отвернулся.

Масон долго молчал, видимо что то обдумывая.

– Помощь дается токмо от Бога, – сказал он, – но ту меру помощи, которую во власти подать наш орден, он подаст вам, государь мой. Вы едете в Петербург, передайте это графу Вилларскому (он достал бумажник и на сложенном вчетверо большом листе бумаги написал несколько слов). Один совет позвольте подать вам. Приехав в столицу, посвятите первое время уединению, обсуждению самого себя, и не вступайте на прежние пути жизни. Затем желаю вам счастливого пути, государь мой, – сказал он, заметив, что слуга его вошел в комнату, – и успеха…

Проезжающий был Осип Алексеевич Баздеев, как узнал Пьер по книге смотрителя. Баздеев был одним из известнейших масонов и мартинистов еще Новиковского времени. Долго после его отъезда Пьер, не ложась спать и не спрашивая лошадей, ходил по станционной комнате, обдумывая свое порочное прошедшее и с восторгом обновления представляя себе свое блаженное, безупречное и добродетельное будущее, которое казалось ему так легко. Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как то случайно запамятовал, как хорошо быть добродетельным. В душе его не оставалось ни следа прежних сомнений. Он твердо верил в возможность братства людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетели, и таким представлялось ему масонство.

Приехав в Петербург, Пьер никого не известил о своем приезде, никуда не выезжал, и стал целые дни проводить за чтением Фомы Кемпийского, книги, которая неизвестно кем была доставлена ему. Одно и всё одно понимал Пьер, читая эту книгу; он понимал неизведанное еще им наслаждение верить в возможность достижения совершенства и в возможность братской и деятельной любви между людьми, открытую ему Осипом Алексеевичем. Через неделю после его приезда молодой польский граф Вилларский, которого Пьер поверхностно знал по петербургскому свету, вошел вечером в его комнату с тем официальным и торжественным видом, с которым входил к нему секундант Долохова и, затворив за собой дверь и убедившись, что в комнате никого кроме Пьера не было, обратился к нему:

– Я приехал к вам с поручением и предложением, граф, – сказал он ему, не садясь. – Особа, очень высоко поставленная в нашем братстве, ходатайствовала о том, чтобы вы были приняты в братство ранее срока, и предложила мне быть вашим поручителем. Я за священный долг почитаю исполнение воли этого лица. Желаете ли вы вступить за моим поручительством в братство свободных каменьщиков?

Холодный и строгий тон человека, которого Пьер видел почти всегда на балах с любезною улыбкою, в обществе самых блестящих женщин, поразил Пьера.

– Да, я желаю, – сказал Пьер.

Вилларский наклонил голову. – Еще один вопрос, граф, сказал он, на который я вас не как будущего масона, но как честного человека (galant homme) прошу со всею искренностью отвечать мне: отреклись ли вы от своих прежних убеждений, верите ли вы в Бога?

Пьер задумался. – Да… да, я верю в Бога, – сказал он.

– В таком случае… – начал Вилларский, но Пьер перебил его. – Да, я верю в Бога, – сказал он еще раз.

– В таком случае мы можем ехать, – сказал Вилларский. – Карета моя к вашим услугам.

Всю дорогу Вилларский молчал. На вопросы Пьера, что ему нужно делать и как отвечать, Вилларский сказал только, что братья, более его достойные, испытают его, и что Пьеру больше ничего не нужно, как говорить правду.

Въехав в ворота большого дома, где было помещение ложи, и пройдя по темной лестнице, они вошли в освещенную, небольшую прихожую, где без помощи прислуги, сняли шубы. Из передней они прошли в другую комнату. Какой то человек в странном одеянии показался у двери. Вилларский, выйдя к нему навстречу, что то тихо сказал ему по французски и подошел к небольшому шкафу, в котором Пьер заметил невиданные им одеяния. Взяв из шкафа платок, Вилларский наложил его на глаза Пьеру и завязал узлом сзади, больно захватив в узел его волоса. Потом он пригнул его к себе, поцеловал и, взяв за руку, повел куда то. Пьеру было больно от притянутых узлом волос, он морщился от боли и улыбался от стыда чего то. Огромная фигура его с опущенными руками, с сморщенной и улыбающейся физиономией, неверными робкими шагами подвигалась за Вилларским.

Проведя его шагов десять, Вилларский остановился.

– Что бы ни случилось с вами, – сказал он, – вы должны с мужеством переносить всё, ежели вы твердо решились вступить в наше братство. (Пьер утвердительно отвечал наклонением головы.) Когда вы услышите стук в двери, вы развяжете себе глаза, – прибавил Вилларский; – желаю вам мужества и успеха. И, пожав руку Пьеру, Вилларский вышел.

Оставшись один, Пьер продолжал всё так же улыбаться. Раза два он пожимал плечами, подносил руку к платку, как бы желая снять его, и опять опускал ее. Пять минут, которые он пробыл с связанными глазами, показались ему часом. Руки его отекли, ноги подкашивались; ему казалось, что он устал. Он испытывал самые сложные и разнообразные чувства. Ему было и страшно того, что с ним случится, и еще более страшно того, как бы ему не выказать страха. Ему было любопытно узнать, что будет с ним, что откроется ему; но более всего ему было радостно, что наступила минута, когда он наконец вступит на тот путь обновления и деятельно добродетельной жизни, о котором он мечтал со времени своей встречи с Осипом Алексеевичем. В дверь послышались сильные удары. Пьер снял повязку и оглянулся вокруг себя. В комнате было черно – темно: только в одном месте горела лампада, в чем то белом. Пьер подошел ближе и увидал, что лампада стояла на черном столе, на котором лежала одна раскрытая книга. Книга была Евангелие; то белое, в чем горела лампада, был человечий череп с своими дырами и зубами. Прочтя первые слова Евангелия: «Вначале бе слово и слово бе к Богу», Пьер обошел стол и увидал большой, наполненный чем то и открытый ящик. Это был гроб с костями. Его нисколько не удивило то, что он увидал. Надеясь вступить в совершенно новую жизнь, совершенно отличную от прежней, он ожидал всего необыкновенного, еще более необыкновенного чем то, что он видел. Череп, гроб, Евангелие – ему казалось, что он ожидал всего этого, ожидал еще большего. Стараясь вызвать в себе чувство умиленья, он смотрел вокруг себя. – «Бог, смерть, любовь, братство людей», – говорил он себе, связывая с этими словами смутные, но радостные представления чего то. Дверь отворилась, и кто то вошел.

При слабом свете, к которому однако уже успел Пьер приглядеться, вошел невысокий человек. Видимо с света войдя в темноту, человек этот остановился; потом осторожными шагами он подвинулся к столу и положил на него небольшие, закрытые кожаными перчатками, руки.

Невысокий человек этот был одет в белый, кожаный фартук, прикрывавший его грудь и часть ног, на шее было надето что то вроде ожерелья, и из за ожерелья выступал высокий, белый жабо, окаймлявший его продолговатое лицо, освещенное снизу.

– Для чего вы пришли сюда? – спросил вошедший, по шороху, сделанному Пьером, обращаясь в его сторону. – Для чего вы, неверующий в истины света и не видящий света, для чего вы пришли сюда, чего хотите вы от нас? Премудрости, добродетели, просвещения?

В ту минуту как дверь отворилась и вошел неизвестный человек, Пьер испытал чувство страха и благоговения, подобное тому, которое он в детстве испытывал на исповеди: он почувствовал себя с глазу на глаз с совершенно чужим по условиям жизни и с близким, по братству людей, человеком. Пьер с захватывающим дыханье биением сердца подвинулся к ритору (так назывался в масонстве брат, приготовляющий ищущего к вступлению в братство). Пьер, подойдя ближе, узнал в риторе знакомого человека, Смольянинова, но ему оскорбительно было думать, что вошедший был знакомый человек: вошедший был только брат и добродетельный наставник. Пьер долго не мог выговорить слова, так что ритор должен был повторить свой вопрос.

– Да, я… я… хочу обновления, – с трудом выговорил Пьер.

– Хорошо, – сказал Смольянинов, и тотчас же продолжал: – Имеете ли вы понятие о средствах, которыми наш святой орден поможет вам в достижении вашей цели?… – сказал ритор спокойно и быстро.

– Я… надеюсь… руководства… помощи… в обновлении, – сказал Пьер с дрожанием голоса и с затруднением в речи, происходящим и от волнения, и от непривычки говорить по русски об отвлеченных предметах.

– Какое понятие вы имеете о франк масонстве?

– Я подразумеваю, что франк масонство есть fraterienité [братство]; и равенство людей с добродетельными целями, – сказал Пьер, стыдясь по мере того, как он говорил, несоответственности своих слов с торжественностью минуты. Я подразумеваю…

– Хорошо, – сказал ритор поспешно, видимо вполне удовлетворенный этим ответом. – Искали ли вы средств к достижению своей цели в религии?

– Нет, я считал ее несправедливою, и не следовал ей, – сказал Пьер так тихо, что ритор не расслышал его и спросил, что он говорит. – Я был атеистом, – отвечал Пьер.

– Вы ищете истины для того, чтобы следовать в жизни ее законам; следовательно, вы ищете премудрости и добродетели, не так ли? – сказал ритор после минутного молчания.

– Да, да, – подтвердил Пьер.

Ритор прокашлялся, сложил на груди руки в перчатках и начал говорить:

– Теперь я должен открыть вам главную цель нашего ордена, – сказал он, – и ежели цель эта совпадает с вашею, то вы с пользою вступите в наше братство. Первая главнейшая цель и купно основание нашего ордена, на котором он утвержден, и которого никакая сила человеческая не может низвергнуть, есть сохранение и предание потомству некоего важного таинства… от самых древнейших веков и даже от первого человека до нас дошедшего, от которого таинства, может быть, зависит судьба рода человеческого. Но так как сие таинство такого свойства, что никто не может его знать и им пользоваться, если долговременным и прилежным очищением самого себя не приуготовлен, то не всяк может надеяться скоро обрести его. Поэтому мы имеем вторую цель, которая состоит в том, чтобы приуготовлять наших членов, сколько возможно, исправлять их сердце, очищать и просвещать их разум теми средствами, которые нам преданием открыты от мужей, потрудившихся в искании сего таинства, и тем учинять их способными к восприятию оного. Очищая и исправляя наших членов, мы стараемся в третьих исправлять и весь человеческий род, предлагая ему в членах наших пример благочестия и добродетели, и тем стараемся всеми силами противоборствовать злу, царствующему в мире. Подумайте об этом, и я опять приду к вам, – сказал он и вышел из комнаты.