Копис

Копи́с (др.-греч. κοπίς) — разновидность холодного оружия с односторонней заточкой по внутренней грани лезвия, предназначенное в первую очередь для рубящих ударов. По-гречески κόπτω означает «рубить, отсекать».

Такие мечи находили у разных народов в разные времена, часто отличая их между собой лишь названием. Первым оружием такого типа считается древнеегипетский кхопе́ш, несомненно происходящий от серпа. Но кхопеш мог иметь как внешнюю, так и внутреннюю, а иногда и двойную заточку, и самое главное — имел довольно длинную (50-60 см) рукоять, то есть являлся укороченной алебардой, в то время как копис затачивался с внутренней стороны подобно серпу, и имел рукоять сабельного типа. По-видимому копис появился как тип вооружения в Шумере, позже через мидийцев попал в Элладу. Наибольшее же распространение получил в Иберии. Римляне сделали иберийский копис — фалькату своим излюбленным оружием. Непальский кукри повторяет копис.

Еврипидом и Плутархом это слово использовалось для обозначения ножа для разделки мяса, Ксенофонт так называл мечи персов и египтян. По смыслу можно сделать предположение, что копис приспособлен скорее для рубящего удара.

Древнеримский автор Курций в своем романе о походе Александра Македонского один раз упоминает кописы в битве с индийцами, как нечто необычное для македонской армии: «Слегка изогнутые мечи, похожие на серпы, назывались копидами, ими рубили хоботы слонов.»[1]

Другим словом, обозначающим такой же изогнутый меч, является махайра (махера) (др.-греч. μάχαιρα), то есть нож в современном греческом. Это слово в античности широко применялось к обозначению всяких режущих предметов, от бытовых ножей до мечей римлян. Ксенофонт употребляет «копис» и «махайра» по отношению к одному и тому же типу меча, но из контекста его сочинений ясно, что под «махайрой» он подразумевал режущий тип клинка в отличие от колющего, а под «кописом» — изогнутый меч:

«Для нанесения вреда противнику мы более предпочитаем кривую саблю (μάχαιραν), чем прямой меч (ξίφος), потому что для всадника с высокого места удар саблею (κοπίς) удобнее, чем удар мечом.»[2]

Таким образом махайра является более широким понятием, чем копис. Византийская Суда X века (словарь значений древнегреческих слов) дает определение слову «махайра» как просто меч, ссылаясь на текст древнегреческого историка Полибия, который именовал кельтеберийские обоюдоострые мечи и исконно римские мечи словом махайра[3]. В более ранних текстах греки называли мечи ксифосами (др.-греч. ξίφος.

Копис как меч заимствован греками видимо от персов с VI в. до н. э., Геродот упоминает о таком оружии персидской тяжелой кавалерии (1-я половина V в. до н. э.). Длина клинков из археологических находок в Греции варьируется от 53 до 70 см. Иногда тыльная часть клинка прямая, такой копис напоминает классическое мачете. В Греции копис применялся ограниченно, судя по редким изображениям на вазах и археологическим находкам, зато стал национальным оружием в Иберии, куда его, вероятно, занесли купцы и наёмники в примерно VI—V в. до н. э.

Название фальката (falcata) не является историческим, оно возникло лишь во второй половине XIX века с легкой руки одного из переводчиков с латинского, который принял образное описательное выражение ensis falcatus — «меч, изогнутый подобно серпу» — за название вида оружия. Сами римляне называли это оружие «испанской саблей» — machaera Hispana (не путать с состоявшим на вооружении самих римских легионеров gladius Hispaniensis, прямым мечом с листовидным лезвием).

Название фальката (falcata) не является историческим, оно возникло лишь во второй половине XIX века с легкой руки одного из переводчиков с латинского, который принял образное описательное выражение ensis falcatus — «меч, изогнутый подобно серпу» — за название вида оружия. Сами римляне называли это оружие «испанской саблей» — machaera Hispana (не путать с состоявшим на вооружении самих римских легионеров gladius Hispaniensis, прямым мечом с листовидным лезвием).

По преданиям иберийские оружейники во II в. до н. э. проверяли качество стали таким образом[4]: клали меч плашмя себе на голову и сгибали так, чтобы оба его конца касались плеч. При отпускании меч должен распрямиться без последствий. Хотя оружейники повторяли этот трюк многократно, меч всегда восстанавливал форму. Это указывает на то, что для него применялась закалённая сталь, способная пружинить, в отличие от бронзы или железа.

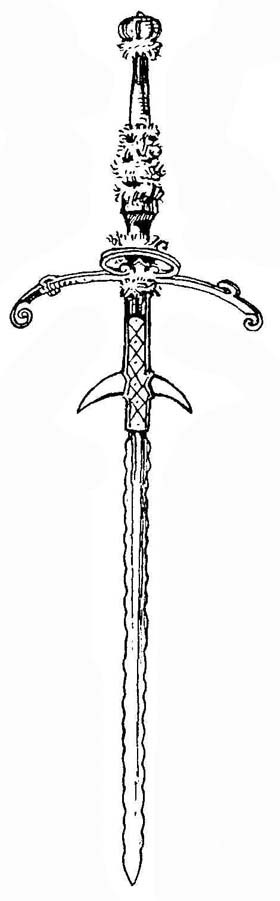

Ранние образцы фалькаты V—IV в. до н. э. воспроизводят собой греческие кописы с рукоятью в форме птичьей головы или животного. Затем художественные излишества греков перешли в более функциональную, удобную для ладони форму, а клинок приобрел совершенство формы.

Длина фалькаты в среднем около 60 см. Испанцы носили её в ножнах за спиной. Вдоль ножен прикреплялись 3 или 4 кольца, длинная перевязь пропускалась сквозь кольца. Иногда носили проще, засунув за пояс (по античным статуэткам).

Клинок кописа (или фалькаты) расширяется по направлению к кончику, из-за чего центр тяжести смещается на удаление от руки. В результате кинетическая энергия удара увеличивается, а благодаря изогнутому вперед лезвию рубящая способность значительно возрастает по сравнению с прямым мечом. По свидетельству римлян, никакой шлем или панцирь не мог выдержать удара фалькатой.

См. также

- Меч

- Кхопеш

- Ятаган

- Холодное оружие

- Махайрод — саблезубый тигр, прозванный так за сходство его зубов с махайрой

- Кукри

Напишите отзыв о статье "Копис"

Примечания

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Копис

В то время как такие разговоры происходили в приемной и в княжниной комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор графа Безухого. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, настланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анною Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. Стало быть, это так нужно, решил сам с собой Пьер и прошел за Анною Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной узкой каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще итти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было итти по задней лестнице, но, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны, решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анной Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их.

– Здесь на половину княжен? – спросила Анна Михайловна одного из них…

– Здесь, – отвечал лакей смелым, громким голосом, как будто теперь всё уже было можно, – дверь налево, матушка.

– Может быть, граф не звал меня, – сказал Пьер в то время, как он вышел на площадку, – я пошел бы к себе.

Анна Михайловна остановилась, чтобы поровняться с Пьером.

– Ah, mon ami! – сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрогиваясь до его руки: – croyez, que je souffre autant, que vous, mais soyez homme. [Поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной.]

– Право, я пойду? – спросил Пьер, ласково чрез очки глядя на Анну Михайловну.

– Ah, mon ami, oubliez les torts qu'on a pu avoir envers vous, pensez que c'est votre pere… peut etre a l'agonie. – Она вздохнула. – Je vous ai tout de suite aime comme mon fils. Fiez vous a moi, Pierre. Je n'oublirai pas vos interets. [Забудьте, друг мой, в чем были против вас неправы. Вспомните, что это ваш отец… Может быть, в агонии. Я тотчас полюбила вас, как сына. Доверьтесь мне, Пьер. Я не забуду ваших интересов.]

Пьер ничего не понимал; опять ему еще сильнее показалось, что всё это так должно быть, и он покорно последовал за Анною Михайловной, уже отворявшею дверь.

Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик слуга княжен и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования таких покоев. Анна Михайловна спросила у обгонявшей их, с графином на подносе, девушки (назвав ее милой и голубушкой) о здоровье княжен и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжен. Горничная, с графином, второпях (как и всё делалось второпях в эту минуту в этом доме) не затворила двери, и Пьер с Анною Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Васильем. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад; княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.

Жест этот был так не похож на всегдашнее спокойствие княжны, страх, выразившийся на лице князя Василья, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно, через очки, посмотрел на свою руководительницу.

Анна Михайловна не выразила удивления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала.

– Soyez homme, mon ami, c'est moi qui veillerai a vos interets, [Будьте мужчиною, друг мой, я же стану блюсти за вашими интересами.] – сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору.

Пьер не понимал, в чем дело, и еще меньше, что значило veiller a vos interets, [блюсти ваши интересы,] но он понимал, что всё это так должно быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате, посередине, стояла пустая ванна и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышли на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь, в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну, с ее исплаканным, бледным лицом, и на толстого, большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею.

На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила; она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она чувствовала, что так как она ведет за собою того, кого желал видеть умирающий, то прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех, бывших в комнате, и заметив графова духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица.