Инсула

И́нсула (лат. Insula, МФА (лат.): [ˈiːn.su.la]) — в архитектуре Древнего Рима — многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи внаём. Инсулы появились не ранее III века до н. э.

Верхние этажи инсул занимали в основном бедняки, более зажиточные слои населения снимали более комфортабельные квартиры на первых этажах. Большинство квартир в инсулах были неотапливаемыми, малоосвещёнными. За исключением первого этажа некоторых инсул, в них отсутствовали водоснабжение и канализация.

И́нсула (лат. Insula, МФА (лат.): [ˈiːn.su.la]) — в архитектуре Древнего Рима — многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи внаём. Инсулы появились не ранее III века до н. э.

Верхние этажи инсул занимали в основном бедняки, более зажиточные слои населения снимали более комфортабельные квартиры на первых этажах. Большинство квартир в инсулах были неотапливаемыми, малоосвещёнными. За исключением первого этажа некоторых инсул, в них отсутствовали водоснабжение и канализация.

Перенаселённые многоэтажные инсулы Рима были подвержены частым обвалам, вызванным нарушением правил строительства и использованием некачественных строительных материалов. Применение деревянных конструкций и небольшое расстояние между соседними домами способствовали распространению пожаров. Арендная плата даже за очень скромное жилище была в Риме очень высока, в провинции условия проживания в инсулах были лучше, а арендная плата ниже.

Содержание

Значение термина «инсула»

В узком смысле под «инсулой» подразумевается римский многоквартирный дом. Первоначально латинское слово insula означало «остров», затем так стали называть ограниченный улицами земельный участок с выстроенным на нём домом. Со временем особняки стали расширяться за счёт помещений под лавки и магазины, а небольшие квартиры на втором этаже — сдаваться. Эти особняки и прилегавшие к ним здания также получили название insula, так как были отделены от соседнего имения узкой полосой свободной земли (лат. «ambitus»)[1].

Позднее дома стали строить стена к стене, и земельный участок с несколькими такими зданиями также стали называть insula. Понятие insula в значении «прямоугольный квартал» и сегодня применяется в европейской археологии при раскопках и описании провинциальных городов римского государства, например, Помпей, Геркуланума, Августа-Раурика, или поселений ветеранов — Тимгада, Ксантена и других[2]. Затем жители Древнего Рима словом «инсула» стали называть любой многоквартирный многоэтажный жилой дом с отдельными квартирами, предназначенными для съёма, в том числе и особняк-домус, перестроенный в дом с отдельными съёмными квартирами, а также дом, изначально выстроенный в несколько этажей[K 1]. Такое толкование термина «инсула» признано множеством историков с XIX века до наших дней[3][4][5][6][7]. Инсула как архитектурный тип встречалась в основном в больших и быстро развивающихся городах римского государства — Рим, Остия, Александрия, Антиохия[8].

Архитектурный тип «инсула» произошёл, скорее всего, не от особняка-домуса, а появился в Риме, когда над рядами лавок стали надстраивать жилые помещения, к которым вели отдельные лестницы. Возможно, уже в IV веке до н. э. подобные сооружения были высотой в 2—3 этажа[9]. Развитие домуса в многоквартирный жилой дом наблюдалось лишь в небольших провинциальных городах, таких как Помпеи и Геркуланум[10].

Инсула в статистике IV века

По статистическим данным Curiosum urbis Romae к IV веку н. э. в 14 римских округах насчитывалось 46 290 инсул, согласно Notitia urbis Romae — 46 602[11].

Начиная с XIX века[12] и по сегодняшний день, сомнению подвергается не только надёжность этих данных[13], но и понимание слова «инсула» в IV веке. Употребление слова «инсула» для списков регионов объясняется следующим образом[14]:

- Инсула, как и в литературных и юридических источниках, означает «многоквартирный дом»[15], при этом в списках могли быть допущены ошибки[14].

По другой гипотезе, для такого количества инсул в пределах стен Рима не хватило бы места. Только для региона «Forum Romanum» списки насчитывают почти 4 тысячи инсул, так что форум должен был быть застроен исключительно домами, а не общественными постройками. Данные IV века, таким образом, не могут быть основаны на численности отдельных домов-инсул. И поэтому «инсула» в списках районов Рима, по всей видимости, может означать:

- отдельную квартиру в жилом многоквартирном доме[16][17];

- этаж многоквартирного дома с одной или несколькими квартирами;

- часть дома с отдельным входом.

Тип дома

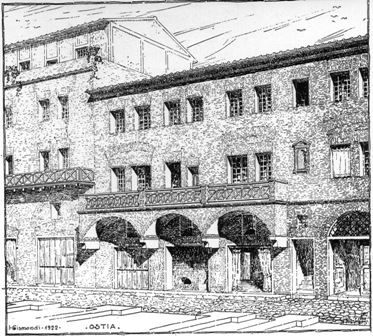

Реконструкции остийских инсул работы итальянского археолога Итало Гизмонди:

| |||

| «Casa dei Dipinti». | «Casa di Diana». | «Casa di via della Fortuna». | «Casa del Termopolio». |

В Древнем Риме существовало два типа италийского дома[18]:

- домус — 1-2-этажный дом-особняк, в котором первоначально проживала одна семья. Домус представлял собой автономное архитектурное целое, имеющее самостоятельные выходы на улицу. Позднее части домуса стали сдаваться под лавки, мастерские, на втором этаже надстраивались съёмные квартиры.

- инсула — многоэтажный многоквартирный городской жилой дом, где проживало множество семей, не связанных между собой. В инсуле резиденция каждой семьи не самостоятельна, а включена в архитектурный комплекс и не имеет отдельных выходов на улицу. К верхним этажам вели отдельные лестницы. Типичными для многоквартирных домов являются ряды торговых и ремесленных лавок на первом этаже, а также балконы или портики вдоль фасадов.

Распространение инсул

Многоквартирные жилые дома не строились в римских деревнях, очень редко встречались в провинциальных городах[1], в небольших городах, например, Помпеях и Пренесте, были найдены руины домов без атриев, с рядами смежных лавок и мастерских и лестницами на верхние этажи.

По распространённому мнению, инсула является самостоятельным архитектурным решением римлян — жилой дом с лавками на первом этаже появляется в Риме в конце II века до н. э.[19] И хотя Геродот описывал вавилонские дома в 3—4 этажа, по сообщению Страбона, дома Тира были выше, чем в Риме[20], а высокие дома доримского периода в Карфагене насчитывали до 6 этажей, непосредственное влияние архитектуры восточных и эллинистических городов на развитие архитектуры римских многоэтажных домов не доказано. Лишь при новых раскопках в Эфесе были обнаружены постройки, сходные с римскими инсулами.

В республиканский период в Риме началось энергичное строительство инсул на месте городских особняков, и, по сообщениям римских авторов, в городе ко времени падения республики преобладали многоэтажные дома[21][22]. Более раннее упоминание многоэтажного римского дома содержится у Тита Ливия[23]: в 218 году до н. э., накануне второй Пунической войны, бык, сбежав с Коровьего рынка, забрался по лестнице на третий этаж, что сочли дурным предзнаменованием[24]. Цицерон в 63 году до н. э. писал, что «Рим… поднялся кверху и повис в воздухе»[22]. Рост домов по вертикали стал важным архитектурным решением для Рима из-за увеличения населения города, становления Рима как социального, религиозного и торгового центра.

Остийская инсула

Порт Остия была построен по стандартному плану римских городов во II веке, её многоэтажные дома были солидными постройками из кирпича и бетонных конструкций. Инсулы Остии являются лучшими примерами строительства античных многоэтажных домов, сохранившимися до наших дней[25]. Остийская инсула, достигавшая четырёх этажей в высоту, некоторыми археологами рассматривается как более качественная копия римской[26][27][28], по другим предположениям, Остия являлась «маленьким подобием Рима»[29].

На сегодняшний день считается, что хотя условия проживания в Остии и нельзя сравнивать со столичными, раскопки остийских инсул дают представление о римских инсулах[24][30][31]. На данный момент в Остии раскопано 364 здания, 205 из них являются многоэтажными домами[32]. Высказано предположение, что около 91—95% населения Остии проживало в лавках, на антресолях и в небольших квартирах над ними или просто на улице[33].

На первых этажах большинства домов Остии располагались магазины, этажами выше, по большей части, находились двухкомнатные квартиры.

Римская инсула

Наряду с литературными источниками, эпиграфическими данными и юридическими текстами реконструировать римские городские инсулы позволяют археологические раскопки, по большей части, в Остии.

В Риме до наших дней сохранились лишь немногочисленные руины многоквартирных домов II—III веков. Мраморный план Рима подтверждает наличие многочисленных инсул, не только по размерам совпадающих с раскопанными, но и значительно меньших по размеру, у подножия холмов Эсквилин, Виминал и Квиринал, от Капитолия в северо-восточном направлении к Марсову полю, вблизи цирка Фламиния, в районах Субура, Велабр, Аргилет, на правом берегу Тибра в районе Трастевере.

В Риме были как добротно выстроенные дома типа остийских инсул, так и многочисленные ветхие здания. О среднем качестве римских домов, однако, трудно судить, так как всё, что состояло из дерева, фахверка и кирпича-сырца, со временем разрушилось. Считается, что большинство римских инсул были, скорее всего, небольшими по площади ветхими постройками, скученно выстроенными в центре города, даже несмотря на восстановления зданий некоторых районов после пожара 64 года и в более поздние периоды[34].

По принципу конструкции и разрезу инсулы Остии и Рима сходны, сравнение позволяют сохранившиеся римские инсулы и мраморный план Рима. Небольшие городские особняки в Риме чаще всего перестраивались в инсулы. Инсулы в Риме располагались как в центре города, так и на окраинах, а также на неустойчивой почве у Тибра. Сохранившиеся фрагменты мраморного плана Рима, по мнению учёных, доказывают, что Рим на самом деле был городом многоквартирных домов, несмотря на то, что на плане изображены только первые этажи построек.

Инсулы в римских городах

Застройка инсулами римского Карфагена или крупных городов римской Африки на данный момент точно не доказана[35]. Наличие инсул в римской Александрии предполагается на основании записей на папирусах, археологические доказательства также пока не найдены[36]. Согласно одному исследованию египетских папирусов времён Римской империи, 2—3-этажные здания встречались в небольших поселениях, инсулы в 4 этажа только в городах[37].

Застройка 3—5-этажными инсулами позднеантичной Антиохии предполагается также на основании литературных источников[38][39].

По некоторым предположениям, в архитектуре городов римской провинции Asia Minor, также как и в Риме, Остии и Антиохии, преобладали многоэтажные съёмные дома[40]. Недавние археологические работы, проводившиеся с помощью радара и GPS-технологий, показали, что основной формой проживания большей части населения Эфеса с большой вероятностью был тип многоэтажного жилого дома, сходный с остийскими инсулами[41]. В Эфесе хорошо изучены руины лишь двух сохранившихся инсул с квартирами на террасах на склоне холма. На первом этаже одной из инсул было 12 торговых лавок, одной из них был термополий, на всех этажах — проточная вода.

Типология инсул

Существует несколько попыток классификации инсул по их архитектурным особенностям. Аксель Боэций, например, предложил 4 категории для остийских инсул:

- Основной архитектурный тип с лавками на первом этаже и квартирами выше;

- Сочетание двух объединённых, с задней стороны граничащих рядов лавок с квартирами на первом этаже;

- Сочетание первых двух основных типов построек вокруг внутреннего дворика;

- Предложенный Гвидо Кальца тип — palazzi di tutti — с лавками, выходившими на улицу, и внутренним двориком с перистилем. Архитектурное решение отдельной инсулы по замыслу архитектора могло быть изменено, однако эти стандартные типы часто встречаются в Остии[42].

|

|

| |

| Инсулы на форуме Траяна с торговыми лавками на первом этаже, антресолями и квартирами выше. Рим | Торговая лавка. Реконструкция конца XIX века | Дубильня на первом этаже инсулы под Санта-Чечилия-ин-Трастевере. Рим | Термополий — закусочная на первом этаже инсулы. Остия |

Первый, основной тип инсул. На первом этаже большинства инсул располагались торговые лавки и ремесленные мастерские, а также закусочные и таверны, на верхних этажах сдавались 1—2-комнатные квартиры[43][44]. Иногда перед рядом лавок на первом этаже шёл портик с колоннами из обожжённого кирпича, обычно высотой в два этажа. Тип здания с портиком появился после пожара в Риме при Нероне, с целью ограничить распространение огня, а также для защиты посетителей лавок от падающих предметов; портик также мог служить террасой для выходящих на него помещений.

Второй тип инсул, встречавшийся гораздо реже — дом, состоящий исключительно из квартир. Окна первого этажа располагались выше над землёй, чем в первом типе инсул. Квартиры были просторнее, имели 3 и более комнат площадью до 30 м². В таких зданиях в Остии, верхние этажи по планировке повторяли первый этаж, и в них проживало гораздо меньше жильцов, чем в домах с мастерскими или лавками[45].

В Остии археологами выделен тип простых и, скорее всего, дешёвых в строительстве инсул с рядом лавок на первом этаже и маленькими квартирами над ними — так называевыми «Casette-tipo». Внешние стены были построены из кирпича, внутренние выложены из туфовых блоков, зачастую небрежно.

Инсулы имели несколько входов — одни к магазинам, другие — к квартирам. Вход в лавки был шириной около 3 метров и высотой около 3,5 метров, окна лавок в основном 1,5 м в ширину и 2 м в высоту. На ночь лавки закрывались деревянными ставнями, в которые, возможно, была встроена небольшая дверь для входа ночью или во время обеденного перерыва[25].

Вход к квартирам был около 1 м шириной и 2 м высотой, окна квартир — около 50—60 см на 80 см. Окна были обычно прямоугольной формы, окна антресолей и выходившие на лестницы были меньше по размеру, чем окна, выходившие на улицу, в сад или внутренний дворик. Две дверные створки основного входа в инсулу были из дерева и открывались вовнутрь.

Инсула имела строгий и простой внешний вид, без лишних украшений, наружные кирпичные стены, по некоторым предположениям, не были оштукатурены[K 2]. В инсулах с более богатыми квартирами вход обрамляли колонны или пилястры, сложенные из кирпича[24]. Каждый этаж рядом окон выходил на улицу, а также в небольшой внутренний дворик, если таковой имелся, для того, чтобы в квартиры проникал свет.

Хотя многие комфортабельные квартиры и даже некоторые лавки в Остии украшались мраморными инкрустациями, мозаиками и настенными росписями, внутренняя отделка инсул, в общем, была невысокого художественного уровня[46]. Иногда пол в коридорах первого этажа украшался мозаикой. Внутренние стены были оштукатурены.

Вдоль фасада, выходившего на декуманус, часто шёл ряд деревянных или кирпичных балконов (maenianae) и лоджий. Балконы имелись не только у отдельных квартир, а могли также и образовывать сплошную террасу, проходившую вдоль всего фасада дома[47]. Балкончики служили, скорее, не для использования жильцами, а украшали фасад, и зачастую по ним невозможно было ходить[48]. Лоджии и балконы украшали цветы, на подоконниках стояли растения в горшках, служившие небольшими огородиками для жильцов[49].

Толщина стен инсул в Остии составляла 0,5—0,8 м, в зависимости от этажа; в Риме ширина стен из-за недостатка места в городе составляла не более 0,6 м. Многие улицы Рима были узкими, инсулы на противоположных сторонах улицы практически смыкались: например, Марциал писал, что он мог через окно дотронуться до своего соседа Новия[50][51]. Инсулы, стоявшие на одной стороне улицы, строились практически вплотную: расстояние между римскими инсулами донероновской постройки (I век), сохранившимися под базиликой святого Климента, составляло около 30 см (см. [www.basilicasanclemente.com/tour/mithraic/vicolo.htm Расстояние между раскопанными домами под базиликой.]).

Главным фасадом инсулы выходили на улицу, реже строились инсулы с небольшим внутренним двориком, в таком случае окна выходили и на этот дворик[52].

Высота и площадь инсул

Для уменьшения опасности пожаров и обвалов в инсулах во время правления императора Августа (около 6 года до н. э.) высота многоквартирных домов была ограничена до 20,72 метра[K 3][53], а во II веке н. э. при императоре Траяне, так как нарушения строительных норм и обвалы не прекратились, высоту инсул ограничили до 17,76 метра[K 4]. Запрещение, однако, относилось только к домам, выходившим на улицу, поэтому высота зданий, выходивших на частные владения или во двор, не ограничивалась указом, так что внутри квартала дома, скорее всего, могли строиться и выше[54].

Инсулы в Остии имели до 4 этажей[K 5], не меньшее количество этажей предполагается и для римских инсул, которые были, как минимум, 5-этажными[55]. Об этом свидетельствуют и литературные источники: Витрувий[56] пишет о инсулах Рима, с верхних этажей которых открывался вид на весь город, так что, предположительно, инсула во времена Витрувия была по крайней мере 4—5-этажной[30]. Ювенал пишет о ночном пожаре на третьем этаже инсулы и о том, что жильцы этажей выше до крыши, не зная о происходящем, спали[57].

Инсула, в среднем, занимала площадь 211—222 м²[58], даже самые маленькие инсулы на мраморном плане Рима имели не меньшую площадь[59]. По мнению историков XIX века[60], в среднем, на инсулу приходилось около 350 м²[11], 282 м²[12][K 6]. Некоторые исследователи предполагают среднюю площадь в 300—400 м², при этом даже такая площадь, по мнению Каркопино, была недостаточной для дома высотой до 20 метров[61].

Учитывая размеры римских инсул на плане Рима, считается, что многие из домов имели очень узкие фасады — от 6 до 15 метров шириной, некоторые, однако, сходны по площади с остийскими жилыми комплексами в 200—400 м²[62]. Проекты планировки солидных инсул в Риме также существовали, например, во время правления императора Адриана многоэтажные дома строились на площади 1000—2500 м² восточнее и западнее Виа Лата на северном Марсовом поле[63].

Отдельные квартиры и комнаты

Отдельные квартиры (caenaculum, cenaculum) в многоквартирном доме арендовались жильцами разного общественного положения и состояния, однако были в основном одинаковы по плану и величине: в квартире имелось по две комнаты (cella) площадью до 20 м², в надстроенных верхних этажах жилая площадь уменьшалась. Это доказано раскопками в Остии, в Риме были, скорее всего, сходные условия проживания.

В квартирах богатых жильцов иногда проводилась индивидуальная перепланировка: квартиру увеличивали, например, за счёт второго этажа, в этом случае квартиры соединялись внутренней лестницей[K 7], или же отдельные комнаты объединялись в более просторные[K 8]. Квартиры до 12 комнат раскопаны в Остии[K 9].

Каждая комната (cella) квартиры имела свою функцию. Дигесты[64] упоминают три отдельных вида комнат: cubiculum — спальня, exedra — экседра и medianum. В Остии был распространён тип квартир с «medianum» (в переводе Сергеенко «с коридорной системой»[24]). Medianum при этом являлся прямоугольной комнатой в центре квартиры, которая всегда выходила окнами на улицу и была хорошо освещена. Эта комната, которую некоторые археологи сочли своего рода атрием съёмных квартир[65], имела одновременно функцию зала и коридора, и из неё можно было попасть в остальные комнаты квартиры. Поскольку все жильцы имели доступ к этому помещению, предполагается, что её не мог снимать один съёмщик[66].

Комнаты квартир на верхних этажах не имели чёткого предназначения и могли быть разделены перегородками для аренды отдельных помещений. Особняки иногда перестраивались в инсулы — разбивались на небольшие отдельные помещения, однако и инсулы могли перестраиваться в роскошные частные дома[67].

Хозяева лавок и мастерских жили в одно- и двухкомнатных квартирах[K 10][68], расположенных за магазином или чаще всего над ним, на антресолях (pergula) между двумя этажами, связанных с лавкой или мастерской небольшой каменной или приставной лестницей. Потолки помещений первого этажа были очень высокие — до 5,8 метра, что и позволяло расположить между ними и вторым этажом ещё одно жилое помещение.

К квартирам вели отдельные входы и лестницы, обычно из камня или кирпича на первых этажах и деревянные на верхних этажах (см. раздел Строительные материалы и конструкции). Так, в Риме сохранились остатки лестницы из травертина (инсула в районе вокзала Термини), в ступенях которой имелись отверстия для освещения. Вход к этой лестнице закрывался двустворчатой дверью.

|

| ||

| Лавки на первом этаже обычно не сообщались с квартирами выше, к ним вели отдельные лестницы | Травертиновая лестница на верхние этажи инсулы | Ларарий в инсуле «Caseggiato del larario» в Остии | Настенные росписи на первом этаже |

Строительство инсул

Инсулы первоначально строились способом бутовой кладки. Во времена Республики в качестве строительного материала стали использоваться небольшие туфовые блоки неправильной формы, скреплённые цементом. Позже инсулы начали строить из кирпича-сырца, позднее и обожжённого кирпича.

Те инсулы, которые возводились с соблюдением всех правил строительства, были надёжно защищены как от обвалов, так и от быстрого распространения огня в случае пожара[30].

Правила строительства упоминаются в сочинении «Десять книг об архитектуре», например, о правильном приготовлении бетона и извести, правилах сушки кирпича, закладке фундамента и т. д. Витрувий писал, что по закону внешние стены должны были быть толщиной не менее 45 см, внутренние стены — тоньше, чтобы не занимать слишком много места под постройку[69]. Римские императоры также издавали некоторые законы, регулировавшие строительство многоэтажных домов. Например, законы императоров Августа, Нерона, Траяна по ограничению высоты инсул (см. раздел Высота и площадь инсул) или закон императора Валентиниана (367—368 года), по которому запрещалось строительство балконов в Риме, а старые деревянные балконы сносились[70].

Для частного строительства нанимались мелкие предприниматели, которые состояли в гильдиях строителей[71][K 11]. Стоимость, архитектурные особенности и условия строительства оговаривались в подрядном договоре[K 12][72].

Строительные материалы и конструкции

Инсулы были построены из тех же материалов, что и римские общественные здания. Однако, стремление к дешевизне и простоте в строительстве доходных домов привело к тому, что детали из обработанного камня в инсулах являлись редкостью, а доля деревянных элементов и конструкций была большей. В своей основе инсула была характерным римским сооружением — капитальным зданием с клеткой стен смешанной конструкции, которая сочетала участки кирпичной кладки, бутовой кладки, иногда кладки из отделанного камня[необходимо викифицировать] и различных забутовок между наружными вёрстами[Непонятный термин] из кладки.

Основным материалом в конструкции стен был кирпич. Из сплошной кирпичной кладки выполнялись более нагруженные части стен — узкие простенки, столбы, разгрузочные арки в стенах и перемычки над проёмами и т. д. Менее нагруженные участки стен имели наружную и внутреннюю вёрсту (равно как и откосы проёмов) из кирпичной кладки, а внутренняя часть стены была заполнена забутовкой; если такие участки стен были большими, они разделялись своего рода скрытым каркасом — находящимися в массиве стены столбами и горизонтальными перемычками из кирпичной кладки. В тех случаях, когда бутовая засыпка плотно заливалась известковым раствором и трамбовалась, такая конструкция — opus caementicium (называемая в наше время римским бетоном[73]) приобретала несущую способность, не уступающую основной кладке. Введение в строительную практику этого своеобразного бетона[K 13] позволило удешевить дома, сооружаемые для растущего населения Рима. Хотя Витрувий сомневался в долговечности и прочности смеси, которая, по его мнению, лишь по истечении 80 лет становилась крепкой, он выражал своё восхищение новыми домами (около 25 года до н. э.) из бетона и обожжённого кирпича.

Римский кирпич был, на современный взгляд, крупным и плоским. Во времена Витрувия стандартный размер кирпича в плане был 1х1,5 фута (30х45 см) при высоте в 4 дюйма (10 см). Однако такой крупный (и дорогой) кирпич применялся преимущественно для кладки арок, для кладки стен использовался кирпич половинного размера (22х30х10 и 40х15х10 см)[74][K 14].

Римляне применяли два вида кирпича — обожжённый и высушенный на воздухе (кирпич-сырец). Для Витрувия (то есть в конце I века до н. э.) кирпич «по умолчанию» — это кирпич-сырец, а обожжённый кирпич — современный высококачественный материал, позволяющий возводить дома невиданной ранее высоты. Обожжённый кирпич был более прочным, долговечным, но и более дорогим. Здания, построенные из качественного обожжённого кирпича, с добротно выполненным бетонным заполнением стен, с перевязкой наружных кирпичных верст горизонтальными участками кладки, были достаточно прочными и надежными[75]. Витрувий указывал, что только стены, выполненные кладкой из обожжённого кирпича, могли быть многоэтажными[69]. Вместе с тем, в литературных источниках сохранились сведения о частом использовании кирпича-сырца, зачастую низкого качества, особенно во время империи[76]. В плохо просушенном кирпиче появлялись трещины, в них быстро проникала вода, так что конструкция теряла прочность. Дион[77] пишет, что дома из кирпича при наводнении всасывают воду и распадаются. Витрувий советовал не применять кирпич-сырец, как менее прочный материал, для строительства инсул с тонкими стенами в многонаселённом Риме[78]. Так как сырец всё же применялся для построек, а стены, из-за стремления к экономии, зачастую имели недостаточную толщину, возникала опасность частых обвалов, особенно, если достраивались дополнительные верхние этажи.

Методы римской кладки были разнообразны. Внешние стены остийских инсул выкладывались во время правления Траяна чаще всего кладкой opus reticulatum и opus latericium, при императоре Адриане (117—138 года) — почти полностью из кирпичной кладки в opus latericium, чередование кирпича и туфа в кладке opus vittarum было распространено в постройках между 150—450 годами. Витрувий критикует opus reticulatum как не обеспечивающий достаточную прочность стены, каменная верста при данном методе кладки служит скорее несъёмной опалубкой, чем несущим элементом конструкции.

Римляне чаще всего не применяли в перекрытиях многоэтажных инсул сводчатые и купольные конструкции, представляющие собой вершину римского строительного искусства; эти типы конструкций были слишком сложными и дорогими, а также занимали много места по высоте. Вместо этого в инсулах преимущественно использовались весьма простые перекрытия по деревянным балкам. На массивные балки укладывался дощатый настил, поверх которого устраивалась основательная стяжка из известкового раствора. Витрувий рекомендует крайне тяжелую конструкцию стяжки — по его мнению, рекомендуемая толщина растворного слоя (или бетонного, если в конструкцию введён щебень) должна быть от фута до полутора (30-45 см). Покрытия полов римских зданий были разнообразны и зависели от бюджета заказчика — от наиболее дорогих мозаик до простых керамических плиток и далее до примитивной затирки растворной стяжки.

Проёмы в стенах перекрывались кирпичными арками и арочными перемычками, часто в массиве стены устраивались разгрузочные арки. Если нужно было сделать прямоугольный проём, над ним устраивалась очень пологая арочная перемычка, под арку устанавливалась небольшая деревянная горизонтальная перемычка, пространство между ней и аркой заполнялось кирпичной кладкой. Реже применялись плоские клинчатые перемычки из кирпича, каменные перемычки и деревянные перемычки[79].

Лестничные марши в домах добротной постройки были по кирпичным сводам, со ступенями из травертина; более экономичным вариантом были бетонные ступени с наполнителем из обожжённого кирпича. В совсем дешёвых домах лестничные марши были деревянными.

Конструкции балконов были разнообразны. Несущей конструкцией деревянных балконов были деревянные балки, заделанные в стены. Кирпичные балконы опирались на цилиндрические своды по консолям из травертина, заделанным в наружные стены. Также применялась оригинальная конструкция балкона в виде массивного кирпичного полусвода, консольно выступающего из стены[K 15]. В некоторых случаях здания имели эркеры.

В качестве вяжущих веществ римляне применяли известково-пуццолановые смеси, получаемые добавлением к обычной гашеной извести материалов вулканического происхождения. Эти вяжущие по характеру химических реакций при твердении были подобны известковому раствору, то есть требовали длительного высыхания. В то же время, по прочности и влагостойкости такие материалы был близки к современным цементным растворам высоких марок, чем и объясняется высокая долговечность римской кладки. Для кладки, тонких стяжек и штукатурки стен римляне пользовались известково-песчаными растворами, а при добавлении к раствору щебня (римляне не вводили щебень в раствор, а заливали им слой щебня) получался бетон. При необходимости облегчить конструкцию римляне использовали лёгкий бетон с заполнением из пемзы или легкого туфа. Там, где требовались декоративные качества поверхности, мог применяться мраморный песок.

|

|||

| Отделка стен внутреннего дворика выполнена из камня, выложенного в виде сети — opus reticulatum. Выемки под арочными перемычками — следы от утраченных вспомогательных горизонтальных перемычек из дерева | Вход в инсулу «Casa delle Volte Dipinte». Фасад выложен кирпичом в opus latericium. Внутри отделка выполнена в opus reticulatum | Входы в инсулу. Фасад полностью выложен кирпичной кладкой. Лестница из травертина ведёт на второй этаж инсулы | Жилой комплекс, выстроенный из кирпича: в стене «Caseggiato del Balcone a mensole» (слева) хорошо видна структура кирпично-бетонной постройки. Сохранились консоли под балкон из цельного камня. Справа — «Caseggiato dei Misuratori del Grano» с портиком |

Римляне были знакомы и с фахверковыми конструкциями. Чаще всего их применяли в качестве перегородок выше первого этажа, так как кирпичные перегородки были слишком тяжелыми для перекрытий по деревянным балкам. Горизонтальные и вертикальные элементы таких стен выполнялись из деревянного бруска, а заполнение — из плетёных матов. Витрувий критично относился к плетёным конструкциям[80]:«Лучше бы их и не придумывали! они сберегают место и время…, но при пожаре это готовые факелы». Дерево разбухало при высокой влажности и снова сжималось, отчего на оштукатуренных стенах появлялись трещины. В трещины фахверковой конструкции могла попадать вода, так что содержимое такой стены начинало гнить, и со временем могла повредиться и вся несущая конструкция. Если фахверк был заполнен сплетённым тростником, то сквозь трещины могли выходить наружу отдельные соломинки, что также могло способствовать распространению пожаров. Из фахверковых конструкций могли также возводиться целиком верхние этажи[81], выполняться эркеры.

В строительстве инсул использовалось достаточно много деревянных элементов. Кроме описанных выше фахверковых стенок и перегородок, а также балок перекрытий, из дерева выполнялись стропильная система и обрешётка под черепицу, стенки эркеров, ограждения балконов, двери, ставни окон. На слабых и болотистых грунтах под фундаменты укладывались лежни из брёвен. Заполнения оконных и дверных проёмов были сплошными деревянными; хотя римляне и были хорошо знакомы со стеклом, этот материал был слишком дорогим для того, чтобы устраивать из него окна многоквартирных домов[82][83].

Скатные кровли инсул были покрыты черепицей [84]; римское черепичное покрытие собиралось из элементов двух видов: плоской плитки tegula и выпуклого полукруглого гребня imbrex. По некоторым предположениям, иногда кровли домов могли быть плоскими, в виде террас[85].

Снижение затрат на строительство

Стремление быстро получить доходы при минимальных вложениях приводило к тому, что при возведении инсул строители экономили на материалах и затраченном на работу времени[K 16]. Это вело к недостаткам и нарушениям: устройству слабых фундаментов и фахверковых конструкций там, где требовались капитальные стены, возведение стен без выдерживания времени для высушивания кладочного раствора и бетонных забутовок[K 17], возведение стен недостаточной толщины и из недостаточно прочных материалов[30]. От подрядчика также нельзя было ожидать особенно хорошего качества постройки, тем более, если соглашение предусматривало низкие расходы на постройку. Если срок сдачи дома задерживался, то подрядчик мог потерять заказ и даже получить штраф. Если во время постройки дома строительство приостанавливалось, то случалось, что другой подрядчик достраивал дом некачественными строительными материалами[K 18][86].

Часто в целях снижения затрат на строительство использовались дешёвые и некачественные материалы: низкосортное дерево, плохо обожжённый или недосушенный кирпич. Для более быстрой доставки строительных материалов использовались те, которые имелись вблизи города или стройки. Как указывал Витрувий, для снижения затрат на транспорт и дорогостоящий материал, например, применялась ель из окрестностей Рима, а не более огнеупорная лиственница из римских провинций, или вместо прочного базальта из Этрурии употреблялся менее прочный туф из окрестностей города.

При использовании бетонных забутовок стен могли быть допущены нарушения технологии, существенно влиявшие на качество: не полностью погашенная известь; нагружение конструкции без выдерживания времени для отвердевания; замена скрытых в толще бетонной конструкции кирпичных столбов деревянными стойками. Также был возможен неправильный подбор фракций заполнителя, ухудшавший прочность раствора (например, при применении крупных фракций морского песка). Отклонения в составе бетонной смеси могли не сразу повлиять на эксплуатационную надежность конструкции и лишь со временем привести к обрушению.

Опасность пожаров и обвалов в Риме

Инсулы в Риме строились иногда без точного соблюдения техник строительства, с нарушением строительных норм, часто употреблялись некачественные или дешёвые строительные материалы. Широкое применение дерева способствовало распространению пожаров в столице римского государства с конца республики до поздней античности. Из-за частых обрушений и пожаров в Риме съёмщики квартир и комнат в инсулах жили в постоянной опасности потери жилья и собственной жизни.

О постоянных пожарах в Риме писали Страбон, Цицерон, Ювенал и другие античные авторы[22][57][87][88]. Плутарх называл пожары и обвалы «сожителями Рима»[89], Сенека описывал трескающиеся, рушащиеся и горящие многоквартирные дома[90], для него пожар стал явлением естественным и неизбежным[91].

...мы населяем столицу,

Всю среди тонких подпор, которыми держит обвалы

Домоправитель: прикрыв зияние трещин давнишних,

Нам предлагают спокойно спать в нависших руинах.

Жить-то надо бы там, где нет ни пожаров, ни страхов.

Укалегон уже просит воды и выносит пожитки.

Уж задымился и третий этаж, — а ты и не знаешь:

Если с самых низов поднялась тревога у лестниц,

После всех погорит живущий под самою крышей,

Где черепицы одни, где мирно несутся голубки...

[57].

При возникновении пожара огонь быстро охватывал всё многоэтажное здание и перекидывался на соседние дома. Скученность домов, узость римских улиц и переулков (4,5—5 м), отсутствие эффективных противопожарных средств способствовали распространению огня и затрудняли эвакуацию жильцов[24].

У Ювенала владелец дома уговаривает своих съёмщиков не волноваться и спать спокойно в доме, который еле держится на тонких подпорках[57].

Многочисленные литературные источники свидетельствуют также о частых обрушениях домов в Риме во время или после наводнений[92]. Причинами обвалов в этом случае могло стать низкое качество кирпича, слабая конструкция фундаментов, недостаточная толщина стен, низкое качество кладки.

Значительное улучшение состояния городских построек произошло после пожара при Нероне: дома стали чаще строиться из обожжённого кирпича и бетона. Однако из-за потребности в жилье и в погоне за наживой указы Нерона стали обходиться: при строительстве по-прежнему пользовались деревом и необожжённым кирпичом, для штукатурки применяли глину с соломой, а для связующего раствора — низкокачественные компоненты[24].

Марциал и Ювенал писали о плохом состоянии столичных инсул во времена Флавиев и в начале эры Антонинов[57][88][93]. К середине II века ситуация не изменилась, так, Авл Геллий вновь описывает постоянную опасность пожаров в римских инсулах[94]. Во время правления Антонина Пия Рим по-прежнему опустошали серьёзные пожары[95], подверженность пожарам многоквартирных домов юрист Ульпиан принимает как должное[96] и сообщает, что в императорском Риме ни дня не проходило без пожара[97]. Историк III века Геродиан разъясняет причину постоянных бедствий: многие из домов столицы всё ещё частично были выстроены из дерева[98]. Полтора века после Геродиана Симмах описывал как катастрофу обвал жилого дома на форум Траяна[99].

Быт и условия проживания

При исследовании условий проживания в римских инсулах историки опираются в основном на античные письменные источники. Однако эти работы описывают лишь наиболее общую картину жизни бедных слоёв населения и не содержат точной информации о размерах инсул, количестве комнат или состоянии квартир в доме[100].

В квартирах простых людей не было водоснабжения, канализации, туалета и отопления. Квартиры беднякам, скорее, служили местом для ночёвки и хранения скромного имущества, большую часть дня жители города проводили на улице, в лавках и на рынках, в забегаловках и банях. Для некоторых горожан единственным местом ночёвки становилось пространство под лестницей (subscalaria)[101] в инсуле или в подвале (fornix) торговой лавки или мастерской. В вонючих подвалах, по сообщениям античных авторов, обитали проститутки, останавливались на ночлег попрошайки и нищие. Государственным служащим, садовникам и писцам разрешалось ночевать в общественных постройках, самые неимущие ютились под мостами[102][103]. В Дигестах сообщается, что инсулы и склады чаще всего подвергались ограблениям[104].

Владельцы инсул в Риме зачастую не заботились о надлежащем ремонте своих зданий[105]. Сенека упоминает здания в аварийном состоянии: «Мы совершенно спокойно смотрим на покосившиеся стены инсулы в дырах и трещинах»[106], или в другом письме: «Какое благодеяние оказывает нам тот, кто подпирает наше пошатнувшееся жилище и с искусством невероятным удерживает от падения инсулу, давшую трещины с самого низу!»[107] Цицерон направил архитектора в одну из своих инсул лишь после того, как несколько лавок в ней обрушились, а жильцы дома разбежались[108][109].

Жильцы инсул

Территория Рима во время империи не вся была застроена жилыми домами: места отводились для религиозных и общественных построек, непригодной для строительства была болотистая местность у русла Тибра, 200 га занимало Марсово Поле, на Палатинском холме располагались дворцы императоров. Витрувий писал, что огромная численность людей, живущих в Риме, требует громадного количества жилищ, и что «сами обстоятельства заставили искать помощи в возведении верхних этажей»[110]. Жилья, однако, в столице не хватало: «…посмотри на это множество людей, которое едва вмещается в бесчисленных домах города!»[111]

Люди проживали стеснённо вблизи городского центра, даже в таком небольшом городе, как Остия[112]. Точное число жильцов в отдельной квартире нельзя установить, предположительно, в ней проживало несколько человек, что связано, прежде всего, с нехваткой жилой площади и высокой арендной платой. По предположению Каркопино, в одной инсуле было до 6 квартир, в каждой из них проживало 5—6 человек[113]; Кальца предположил, что каждый из многоквартирных домов населяло, в среднем, сорок человек. По некоторым предположениям, на 4—5 этажах инсулы у основания Капитолия в Риме в комнатах по 10 м² проживали небольшие семьи[114]. В Остии, по крайней мере в 33 крупных инсулах, число жителей превышало сто человек, а некоторые жилые комплексы вдоль Decumanus Maximus могли вместить до 280 человек (район II, квартал III) или до 328 (район II, квартал IV)[63].

На первых этажах инсул, в более комфортабельных квартирах селились обеспеченные жильцы — зажиточные вольноотпущенники, всадники и даже сенаторы. Для населения Остии предполагается, что количество жильцов в комфортабельной квартире примерно равнялось количеству спален (cubicula), а число жителей в каждом из этих домов варьировалось в соответствии с планом постройки[112]. Если на первом этаже были лавки, то в них проживали бедняки. Так, в Остии, предположительно, и сами лавки, в том числе в домах, где не было антресолей или задних комнат, были заселены[115]. В подсобных помещениях лавок могли проживать, в среднем, 4 человека[32]. В квартирах, начиная с третьего этажа, селились представители менее обеспеченных слоёв населения, беднейшие из бедных проживали на самых верхних этажах и в пристройках[116]. Цицерон подчёркивал, что ни владельцы дома, ни арендаторы сами не жили в инсулах, а искали более комфортные условия проживания[117], а переезд даже из комфортабельной квартиры в домус считался признаком возвышения по социальной лестнице[118].

В римских городах не было районов, где селились только бедняки, — рядом с ветхими инсулами строились городские особняки и общественные постройки. Самыми неблагоприятными для проживания районами в столице были расположенные у реки, там жили более бедные римляне. После реконструкции отдельных районов Рима, разрушенных после пожара при Нероне, более обеспеченные римляне стали селиться в новых солидно выстроенных инсулах, более бедные жили по-прежнему скученно в центре города и у Тибра[K 19].

В квартирах даже обеспеченных римлян было, скорее всего, очень мало мебели, а у бедняков лишь одна кровать и стул[119].

Водоснабжение и канализация

Особенностью римского водоснабжения было то, что вода всегда лилась непрерывным потоком; хотя римляне и были знакомы с конструкцией запорного крана, они никогда не применяли его для водопроводов. Соответственно, в частные дома вода подавалась через фонтаны, бассейны и нимфеи — конструкции, подразумевающие непрерывный проток воды[120]. Это было возможным только для достаточно обширных помещений, и только на уровне земли. Водоснабжение и канализация в остийских инсулах и, с большой вероятностью, и в Риме имелись только на первых этажах в комфортабельных квартирах[121][122][123][124][125].

Жильцам верхних этажей приходилось пользоваться банями, покупать воду у водоносов или ходить за ней во двор[K 20], к ближайшему фонтану или колодцу. Водой инсулы снабжали также многочисленные разносчики воды — aquarii[K 21][126].

Из-за отсутствия водопровода в инсуле тушить огонь в случае пожара, особенно на верхних этажах, было нечем. Существовали особые инструкции, предписывавшие жильцам хранить в каждой квартире сосуд с водой про запас: «Все жильцы обязаны следить за тем, чтобы по небрежности их не возникло пожара; кроме того, каждый жилец должен держать в квартире воду». За нарушение этих распоряжений виновный подвергался телесному наказанию[127].

Римляне умели устраивать единые городские системы канализации, и подключали к ним общественные уборные и публичные здания. Однако, инсулы в подавляющем большинстве случаев не были подключены к канализационной сети. Раскопки в Остии показали, что в простых квартирах канализация и туалеты отсутствовали. Даже в инсулах повышенного комфорта лишь в редких случаях имелись туалеты, в основном вблизи лестничной площадки размещался туалет для всех жильцов[128]. Большинство обитателей инсул как в Риме, так и в других городах были вынуждены пользоваться общественными туалетами, ночным горшком или амфорами сукновальщиков, выставленными для сбора мочи на улицах.

В Риме нечистоты выносились на навозные кучи, в выгребные ямы или просто выбрасывались из окон. Ювенал упоминает о несчастных случаях, которые подстерегали прохожего, идущего мимо окон: «сверху летит битая посуда; хорошо, если только выплеснут объёмистую лоханку»[57]. Для жильцов это был удобный способ быстро опустошить содержимое ночных горшков[129][K 22]

Отопление и освещение

Римляне не были знакомы с комнатными печами. Для крупных зданий они применяли центральное отопление тёплым воздухом, при котором воздух подавался в помещение через каналы в полу и стенах. Но так в инсулах можно было отапливать только первый этаж; чтобы протопить таким образом многоэтажное здание, надо было устраивать для размещения каналов чрезмерно толстые стены[105][128]. Поэтому верхние этажи инсул не имели удовлетворительной системы отопления, и их жильцы обогревались зимой отопительными жаровнями, похожими на самовары, или бронзовыми или медными жаровнями, на установленной на них решётке также готовилась пища[24]. В квартирах с коридорной системой, возможно, жильцы готовили и употребляли пищу в общей комнате — medianum[130]. В переполненных квартирах или на выстроенных из дерева верхних этажах при таком отоплении особенно возрастала опасность пожаров[30], а продукты сгорания, при отсутствии дымоходов, попадали непосредственно в жилые комнаты.

Для защиты от ветра, дождя и холода окна закрывались деревянными ставнями, на верхних этажах лишь прикрывались занавесками из ткани или шкуры. В квартиру проникало мало свежего воздуха, а из-за отопления жаровнями и освещения масляными лампами и свечами в помещениях оседала копоть и чад[24].

Античные авторы свидетельствуют, что иногда даже днём жителям инсулы приходилось сидеть в темноте или полумраке «в затхлой каморке»[131]. По словам Ювенала, бедняк снимает для жилья fusca cella — «потёмки»[57]. Если ставни неплотно закрывались, то в комнате зимой становилось ветрено и очень холодно. Марциал жаловался, что в его комнате не согласится жить сам бог ветров, потому что в ней невозможно было плотно закрыть окошко[132].

Антресоли — жилище ремесленника и его семьи — были маленькими, низкими и тёмными, окошки над входом в лавку или мастерскую были небольшими. Мало дневного света попадало и в сами торговые лавки, особенно если перед ними располагался портик[133].

На городские земельные участки распространялось предписание, по которому домовладелецу не разрешалось заслонять своей постройкой или надстройкой свет соседу. Однако, если хозяин обладал несколькими инсулами или комплексом зданий, он мог застроить участок по своему желанию, и, таким образом, на некоторых этажах освещение в инсуле могло значительно ухудшиться.

У небольших инсул не было внутреннего дворика, на который окна могли выходить и освещать комнаты[K 23][133].

Особенности аренды

Если квартира освобождалась, хозяин инсулы размещал на фасаде дома табличку с объявлением о сдаче квартиры и о сроке аренды. Квартиры арендовались зачастую на один год, при этом можно было договориться и о продлении срока. Договоры заключали, по всей видимости, 1 июля. После двух лет неуплаты за квартиру или комнату договор автоматически прекращал силу[134].

Хозяева инсул не занимались их управлением. Дом сдавался основному съёмщику, который сдавал в аренду квартиры и комнаты по отдельности. За порядком в доме, уплатой квартплаты и улаживанием конфликтов между жильцами обычно следил insularius — доверенный раб или вольноотпущенный владельца дома. У аристократов, владевших большим числом городской недвижимости, в числе служащих состоял управляющий инсулами — procurator insularum. Арендная плата собиралась инсуларием согласно договору об аренде — раз в год, раз в квартал или раз в полгода к 1 января и 1 июля. Возможно, бедняки платили за жильё ежедневно[135].

Инсулы могли иметь как одного владельца, так и нескольких, отдельные квартиры продавались или также передавались по наследству. Большие инсулы, скорее всего, назывались по имени хозяина или строителя, например, в Риме insula Sertoriana, insula Felicles, insula Vitaliana[134]. После смерти хозяина название могло закрепиться за конкретным домом. Табличка[K 24] с названием укреплялась на фасаде дома и служила не для ориентировки в городе, а скорее для обозначения городской недвижимости[136].

Инсула, выстроенная Аррием Поллионом, принадлежащая Гн. Аллию Нигидию Маю, сдаётся с июльских календ: лавки со своими антресолями, прекрасные квартиры вверху (cenacula equestria) и дом. Съёмщик пусть обращается к Приму, рабу Гн. Аллия Нигидия Мая.— Пример объявления о сдаче жилья в Помпеях[24]

Арендная плата

Сведения о ценах на жильё в инсуле очень отрывочны. Арендная плата в инсулах в Риме была достаточно высока. Оплата до 2 тысяч сестерциев в год за очень скромное жилище в Риме была высокой, так что при доходе около тысячи сестерциев в год низшие слои населения нуждались в дополнительном заработке, если речь шла не о крохотной комнатке на самом верху инсулы[K 25]. Плутарх сообщает, что Сулла в молодости платил за скромную квартиру 3 тысячи сестерциев в год, тогда как вольноотпущенник за квартиру такого же размера, но этажом выше платил 2 тысячи[137]. Через несколько десятилетий столько платить приходилось уже за самое простое жильё в центре города. Гай Веллей Патеркул[138] называет годовую плату в 6 тысяч сестерциев слишком низкой и неподобающей рангу сенатора. Эквиту Целию, другу Цицерона, квартира обходилась в сумму до 30 тысяч, при этом для его статуса такая сумма не считалась большой[139]. Квартиры на верхних этажах сдавались за более низкую арендную плату, чем на нижних этажах. По некоторым подсчётам, арендная плата за скромную квартиру в Риме составляла около 500 сестерциев в год[140].

Проблема высокой арендной платы встречается в литературных и эпиграфических источниках. Надгробная надпись одного вольноотпущенника сообщает о том, что смерть освободила его от забот оплаты жилья[141]. О проблеме оплаты писал Ювенал, считавший, что цена ветхого жилища в Риме такова, что этих денег хватило бы на покупку дома с садиком в провинции недалеко от Рима[142]. Марциал сочувствовал бедным юристам и поэтам столицы, которые не могли позволить себе даже скромную квартиру[143]. Проблема арендной стоимости жилья затрагивала не только самых бедных. Так, Цицерон, владевший инсулами в Риме, жаловался на трудности при сборе оплаты с жильцов — съёмщики просто не могли оплатить проживание[144]. Даже сенаторы, по сообщению Светония, в поисках недорогой квартиры пропускали заседания сената[145].

В редких случаях императоры освобождали городской плебс от оплаты за жильё. Так, эдиктом Цезаря от годовой арендной платы освобождались те, кому в Риме она обходилась до 2 тысяч, а в окрестностях Рима — до 500 сестерциев[146].

Права съёмщиков

Права съёмщиков и хозяев недвижимости регулировались законами, если в договоре об аренде не были оговорены особые условия.

Хозяин инсулы мог в любой момент выселить жильцов. Если съёмщик к означенному в договоре сроку, обычно в календы, не оплачивал квартиру, хозяин имел право немедленно его выселить[147]. Вещи жильца, «ввезённое и внесённое», считались отданными хозяину в залог, обеспечивающий аккуратное внесение квартирной платы. В случае неуплаты хозяин имел право забрать те из них, которые стояли в квартире постоянно, а не оказались там случайно или временно[24].

Съёмщик должен был оставить квартиру после окончания договора в таком виде, какой её снял, иначе хозяин также имел право взять всё имущество под залог на случай будущих затрат, например, на необходимые ремонтные работы[148]. Если в инсуле проходил небольшой ремонт или даже снос части здания, то жильцы должны были мириться с ухудшением условий проживания, при этом оплата за жильё не уменьшалась. Только в случае, если работы затрагивали часть помещения, где съёмщик непосредственно проживал, он имел право потребовать снижения арендной платы.

Съёмщик квартиры платил вперёд[149]. Если съёмщик оплатил аренду за весь год, а квартира через несколько месяцев вследствие пожара или обвала становилась непригодной для проживания, сумму за оставшееся время аренды он мог потребовать назад. Если хозяин инсулы решал использовать здание для себя, то он имел право расторгнуть договор. Если, однако, сдавший в аренду расторг договор без причины, то съёмщик имел право потребовать возмещения ущерба. В случае продажи недвижимости жильцов также могли выселить новые хозяева.

Съёмщик имел право в любое время расторгнуть договор, если в договоре не указывались иные условия. Договор об аренде мог быть расторгнут досрочно одной из сторон без выплаты штрафа, только в случае нарушения условий договора: при неуплате за жильё или значительном ухудшении условий проживания, например, если жильцу замуровали окна квартиры.

Инвестиции в инсулы и спекуляции

Спекуляция, наряду со спросом на жильё в Риме и высокими ценами на участки под строительство, имела значительное влияние на дороговизну столичных квартир.

Страбон писал о том, что в Риме «строятся непрерывно по причине обвалов, пожаров и перепродаж, которые происходят тоже непрерывно. Эти перепродажи являются своего рода обвалами, вызванными по доброй воле: дома по желанию разрушают и строят наново»[150]. Владельцы участка пытались выстроить недорогой многоквартирный дом и быстро получить доход от съёма, сдав его за более высокую арендную плату или же выстроив на месте инсулы роскошный особняк[24].

По закону хозяин обязан был вернуть съёмщику дома внесённую аренду и добавить к ней деньги, которые арендатор рассчитывал получить за квартиры и которых лишился с выездом жильцов. Хозяин также должен был возместить ущерб съёмщику, если он сдал квартиры с целью наживы, зная, что ветхий дом нужно сносить[151].

Особенно выгодным предприятием являлась спекуляция готовым строительным материалом, прежде всего камнем и кирпичом: инсулу по желанию хозяина сносили, а строительные материалы выгодно распродавали. В 44 году указом было запрещено продавать городские дома «negotiandi causa» — «по соглашению сторон». Этот запрет был узаконен и в других городах — Таренте, Малаке, колонии Colonia Iulia Genetiva Urbanorum. После обрушений или пожаров некоторые предприимчивые римляне скупали у хозяина пострадавшего дома по сходной цене участок. На месте сгоревшего дома строились новые инсулы или особняки. По словам Плутарха, таким образом в руках Красса оказалось около половины земельной площади в Риме[24].

Капиталовложения в даже солидно выстроенную инсулу могли стать рискованными из-за ветхих соседних построек. Хозяин инсулы также хотел поскорее вернуть вложенные в дом деньги, поэтому не имел долгосрочного интереса к отдельной инсуле[K 26]. Несмотря на пожары и обвалы, владение инсулами было очень выгодным вложением денег, приносившим хорошие доходы, хотя и не все, учитывая многочисленные опасности, в том числе и нестабильную политическую ситуацию, вкладывали деньги в городское строительство. Состоятельные римляне с хорошими связями даже извлекали выгоду из пожара или обрушения инсулы, так как их друзья оказывали им в этом случае значительную финансовую поддержку, окупавшую потерю недвижимости.

Единичные попытки, например, императора Нерона[152], предложившего жителям с латинским правом римское гражданство, при условии, если они вложат капитал в римские инсулы, не улучшили ситуацию с жильём в столице.

Строительство инсулы в Риме в I веке н. э. стоило, по некоторым подсчётам, около 100 тысяч сестерциев[154]. В своих письмах Цицерон указывает на то, что ежегодный доход с одной из его инсул составлял 80 тысяч сестерциев[155].

Посредники и съёмщики зачастую извлекали выгоду из последующего поднаёма. Некоторые посредники снимали весь дом и затем предлагали для аренды отдельные этажи, съёмщики этих этажей, в свою очередь, сдавали уже отдельные квартиры. Съёмщики квартир затем за огромные деньги сдавали отдельные комнаты или углы. Для пересъёмщиков домов и квартир прибыль могла составить около 20—33 %[156].

Инсула в истории и культуре

Инсулы являются примером градостроительного искусства древнего Рима, они строились в крупных и быстроразвивающихся городах римского государства.

В Помпеях было построено лишь несколько домов такого типа, и, вероятно, если бы город не был разрушен в 79 году, его бы постепенно перестроили в архитектурном стиле Остии[157] — на смену домам с атрием пришли бы многоэтажные инсулы.

В позднеантичный период отдельные инсулы стали перестраиваться в роскошные домусы, например, один из домов, раскопанный недалеко от фонтана Треви в Риме, или инсулы на Целии. Сходная ситуация была и в Остии: некоторые крупные остийские инсулы стали приходить в запустение уже в конце III века, при этом особняки-домусы стали заново перестраиваться[158].

О судьбе античных инсул Рима в раннее Средневековье известно очень мало[159]. В 40 — х годах XX века возникло предположение, что типичные средневековые дома с мастерскими на первом этаже и жилыми помещениями этажами выше, были построены на основе античных жилых домов. До сих пор, однако, средневековые дома такого типа в Риме, в которых бы заново использовались античные инсулы, не были обнаружены[159]. Точно известно лишь о некоторых инсулах времён империи, которые стали частью последующих средневековых построек[160], например, в качестве фундамента для раннехристианских церквей. Так, инсула с 11 торговыми лавками у подножия Палатина, датируемая II—III веками, была позднее встроена в церковь Санта-Анастазия. Части инсулы на Эсквилине между виа С. Мартино-аи-Монти и базиликой святой Пракседы были встроены в более поздние жилые постройки. Два помещения инсулы у Треви, перестроенные во время правления императора Адриана в резервуар с водой, стали частью акведука Аква Вирго. Этот резервуар был заброшен в VI веке. Одна из стен 4-этажной инсулы до 20 метров высотой была встроена в III веке в стену Аврелиана между Тибуртинскими и Пренестинскими воротами.

В Европе, после падения Римской империи, многоквартирные дома начали строить только в эпоху позднего Средневековья, за исключением Византии, где зодческая традиция не прерывалась. Сохранились литературные свидетельства о жилой застройке Константинополя, например, упоминания узких улиц и переполненных многоэтажных домов[161]

Изучение инсул

Ещё в 1885 году в руководстве о римских древностях Марквардт писал, что историкам неизвестно, как выглядели инсулы. Исследователь римских древностей Ланчиани считал возможным сравнивать города XIX века с античными, однако учитывая различия гигиенических норм и стандартов строительства. Так, например, наличие туалета, отопления и водоснабжения в древнеримской квартире считалось роскошью[162].

В XIX веке историки Ланчиани и Нибур считали, что римские районы у моста Сант-Анджело, римского гетто, в Регола могли быть похожи на античные плебейские районы, такие как Субура или Transtiberim, и их застройку[163][164]. Лишь после раскопок в Остии, когда были обнаружены многочисленные руины многоэтажных домов, появились первые исследования и реконструкции этих зданий, позднее и сравнения архитектурных особенностей Рима и Остии.

Инсулы Рима в исследованиях оцениваются в основном негативно из-за предполагаемой скученности и антисанитарных условий проживания[165]. По словам Каркопино, инсулы Рима представляли собой одновременно «убожество и мощь античности»[29]. Остия оценивается скорее как «примерный» город, в котором жило «счастливое население»[166].

Некоторые учёные пытаются найти сходство античных районов, застроенных инсулами, с современными городскими трущобами. Однако в инсулах могли проживать как бедняки, так и зажиточные римляне, поэтому такое сравнение неправомерно. Инсулы строились, прежде всего, в центре города, соседствуя с особняками и общественными постройками. При этом даже самые бедные жильцы населяли дома, выстроенные по большей части из кирпича или камня[156].

Реконструкцией остийских инсул, а также многочисленных инсул на макете императорского Рима занимался Итало Гизмонди (макеты в Музее римской цивилизации). Остийские инсулы на рисунках Гизмонди поначалу (около 1916 года) изображены 2—3-этажными, на последующих рисунках 1922 года инсулы представлены 4-этажными, без достаточных археологических доказательств[167]. Вид остийских многоэтажных домов на реконструкциях Гизмонди критиковали некоторые историки уже в 40-х годах XX века, в особенности изображение верхних этажей и балконов[168]. Римские инсулы были реконструированы по типу солидных остийских построек, хотя для античного Рима предполагаются более ветхие строения и стеснённые условия проживания[K 27][169]. По мнению одной из критиков, работы Гизмонди являются скорее эскизами, создающими убедительную иллюзию античности, а не археологическими реконструкциями[170].

Существует мнение, что «псевдо-аутентичные» реконструкции остийских инсул 20-х годов XX века оказали влияние на архитектуру новых районов Рима при фашистском режиме[167]. Возможно, это влияние было существенным в применении декоративных элементов фасадов, например, использовании кирпича, арок и т. д.[170]

Древнеримские инсулы сегодня

В Риме не были найдены руины инсул времён Республики или ранней империи. В городе раскопаны и доступны для посещения некоторые руины инсул времён империи:

В Риме не были найдены руины инсул времён Республики или ранней империи. В городе раскопаны и доступны для посещения некоторые руины инсул времён империи:

- У подножия Капитолия, у лестницы к церкви Санта-Мария-ин-Арачели сохранилась пятиэтажная инсула. На первом этаже дома располагались торговые лавки, над ними были антресоли, на верхних этажах квартиры. Часть верхнего этажа в средневековье была перестроена в церковь.

- Постройки на рынках Траяна, на Via Biberatica могут считаться примерами античных инсул. Помещения, однако, первоначально предназначались, скорее всего, под магазины и служебные помещения[159].

- Руины инсул были найдены под некоторыми христианскими базиликами и также открыты для посещения:

- под Санта-Чечилия-ин-Трастевере — руины инсулы с дубильной мастерской на первом этаже;

- на самом нижнем уровне раскопок под базиликой Святого Климента раскопаны фрагменты инсулы I века, встроенные в стены раннехристианской базилики;

- под церковью Святых Иоанна и Павла на Целии — остатки инсулы, перестроенные в городской особняк, а затем в церковь, видны с левой стороны церкви.

- Фундаменты инсул в Риме обнаружены также под галереей Колонна, руины крупной инсулы III века под церковью Сан-Лоренцо-ин-Лучина.

Необходимо учитывать, что те инсулы, на опасно низкое, угрожающее обвалами качество строительства которых так часто жаловались античные авторы, исчезли без следа. До нашего времени сохранились остатки наиболее доброкачественных и капитально построенных зданий[171]. У сохранившихся инсул утрачены все деревянные элементы; хорошая сохранность римских деревянных конструкций наблюдается только в Геркулануме, где больших инсул нет. Не сохранились в полном объёме и инсулы, имевшие максимально возможную высоту (20-30 м). Сохранившиеся здания либо всегда были 2-3-этажными, либо у них утрачены верхние этажи.

Инсула в культуре

|

См. также

Напишите отзыв о статье "Инсула"

Комментарии

- ↑ В Помпеях, например, инсула Арриана Поллиана (Corpus Inscriptionum Latinarum [db.edcs.eu/epigr/epi_einzel_de.php?p_belegstelle=CIL+04%2C+00138&r_sortierung=Belegstelle 4, 138]).

- ↑ По мнению Кальца, фасады остийских инсул не были оштукатурены.

- ↑ Ограничения императора Августа касались только новых домов, что, по мнению Родольфо Ланчиани, доказывает, что инсулы высотой в 20 метров и выше в Риме существовали и до времён Августа.

- ↑ Римский фут = 296 мм: 20,72 м = 70 римских футов, 17,76 м = 60 футов.

- ↑ В Остии сохранились руины инсул до 3 этажей, остальные этажи лишь предполагаются на основании толщины стен.

- ↑ Де Марчи указывает для сравнения, что в старых кварталах Милана, которые до XIX века не были перестроены, площадь съёмных домов составляла 112—270 м².

- ↑ Например, в Остии, в «Доме Юпитера и Ганимеда».

- ↑ В Остии в «Доме с расписными потолками» квартира на первом этаже располагала по первоначальному плану пятью комнатами внизу, потом помещения объединили в 2 более просторные комнаты в 90 и 60 м².

- ↑ Например, Casa delle Volte Dipinte, 7 из них располагались на первом этаже, остальные на втором.

- ↑ В Остии, например, 56,7 % лавок и мастерских имели только одно помещение.

- ↑ Витрувий жаловался на строителей, которые ничего не смыслят в своём ремесле и при этом не несут наказания за совершённые ошибки при строительстве жилых домов.

- ↑ Пример подрядного договора известен по надписи из Поццуоли.

- ↑ Римский бетон не являлся бетоном в современном смысле этого слова — щебень не замешивался в известково-песчаный раствор, а укладывался в конструкцию и после этого послойно заливался раствором.

- ↑ На фотографии инсулы в Остии хорошо видно, что арка выложена из полноразмерного кирпича, а все остальное — из половинного. На стене, видимой с торца, хорошо заметны два различных формата половинного кирпича.

- ↑ Балкон хорошо виден на фотографии инсулы в Остии; этажи выше балкона не сохранились, поэтому его можно принять за венчающий карниз.

- ↑ Вложение денег в дорогие строительные материалы, особенно для жилищ плебса, не оправдывались, так как эти слои населения не могли оплачивать дорогие квартиры.

- ↑ Античные известково-пуццолановые вяжущие (иногда не вполне точно называемые цементом) требовали для полной высушки от нескольких месяцев до года.

- ↑ В Эфесе, например, существовал закон против подобных нарушений.

- ↑ В том числе и по причине того, что ремесленники, чернорабочие, чиновники не могли селиться за городом из-за отсутствия транспорта.

- ↑ Например, в Доме Дианы в Остии во дворе находилась большая цистерна с водой.

- ↑ Акварии были неотъемлемой частью инсулы, и зачастую с покупкой дома новым хозяином перенимались и прежние снабжатели водой.

- ↑ Согласно Ульпиану, съёмщик квартиры, из окна или с балкона которой содержимое горшка было вылито на улицу, нёс ответственность за принесённый тем самым ущерб, даже если сделавший это человек и не был точно установлен (Дигесты XIX, 3, 5, 7 (Ульпиан), Дигесты 54, 7, 5, 18 (Гай)).

- ↑ Свет, согласно Дигестам, означал для инсул возможность видеть кусочек неба.

- ↑ В Риме была найдена подобная табличка с надписью: [I]nsula|Eutychetis. Высота букв составляла 9,5 см и 4 см.

- ↑ См. доходы ремесленников в месяц: Эдикт Диоклетиана о ценах.

- ↑ В одном из писем Цицерон пишет о выгоде обрушения инсулы, несмотря на краткосрочные убытки.

- ↑ Мнение учёных об условиях проживания, по крайней мере в инсуле Аракоели в Риме, в последние годы несколько изменилось. Относительно хорошее освещение некоторых комнат и высокие потолки на всех сохранившихся этажах позволяют предполагать неплохие условия для проживания.

Примечания

- ↑ 1 2 Lanciani, 1896, p. 705.

- ↑ Kunst, 2008, p. 16.

- ↑ Pöhlmann R. Überbevölkerung der antiken Städte. — С. 73—76.

- ↑ Lanciani, 1896, p. 706.

- ↑ Calza, 1958.

- ↑ Carcopino, 1992, p. 40—55.

- ↑ Packer, 1964, p. 4—17; 266.

- ↑ Kunst, 2008, p. 96.

- ↑ Boethius2, 1935, p. 164—195.

- ↑ McKay, 1998, p. 76.

- ↑ 1 2 Jordan H. Topographie der Stadt Rom im Althertum, II. — Berlin, 1871.

- ↑ 1 2 Richter O. [www.jstor.org/stable/4471947 Insula] // Hermes. — 1885. — Т. 20, № 1. — С. 91—100.

- ↑ Hermansen, 1978, p. 167.

- ↑ 1 2 Kolb, 2002, p. 455.

- ↑ Calza, 1958, p. 145—149.

- ↑ Boethius, 1934, p. 137.

- ↑ Gerkan A. von. Die Einwohnerzahl Roms in der Kaiserzeit // Römische Mitteilungen. MDAI 55. 1940. — Rom, 1940. — № 55.

- ↑ 1 2 Кнабе, 1979.

- ↑ McKay, 1998, p. 78.

- ↑ Страбон. XVI, 1, 5; 2, 23

- ↑ Витрувий. II, 8, 17; Цицерон. Att. 14, 9 и 15, 17

- ↑ 1 2 3 Цицерон. Leg. agr. 2

- ↑ Ливий. XXI. 62. 3

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сергеенко, 2000.

- ↑ 1 2 McKay, 1998, p. 74.

- ↑ Packer, 1967, p. 82—83.

- ↑ Packer, 1971, p. 78—79.

- ↑ Kolb, 2002, p. 435—436.

- ↑ 1 2 Carcopino, 1992, p. 40.

- ↑ 1 2 3 4 5 Bottke, 1999.

- ↑ Priester, 2002, p. 218.

- ↑ 1 2 McKay, 1998, p. 88.

- ↑ Frier, 1977, p. 30.

- ↑ Packer, 1967, p. 82.

- ↑ Lezine A. Sur la population des villes africaines // Antiquites africaines. — 1969. — № 3. — С. 70—74.

- ↑ Priester, 2002, p. 227.

- ↑ Husson G. Oikia. Le vocabulaire de la maison privee en Egypte d'apres les papyrus grecs. — Publications de la Sorbonne, 1983. — С. 257.

- ↑ Priester, 2002, p. 228.

- ↑ Liban. Epist. or. 11, 217; 221; Theophan. Chron. A.M. 6018

- ↑ Hanfmann G. From Croesus to Constantine: The Cities of Western Asia Minor and their Arts in Greek and Roman Times. — Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1975. — С. 50.

- ↑ Groh S. et al. Neue Forschungen zur Stadtplanung in Ephesos // Antiquites africaines. — 2006. — № 3. — С. 47—116.

- ↑ McKay, 1998, p. 87—88.

- ↑ Packer, 1964, p. 225.

- ↑ Packer, 1971, p. 73.

- ↑ Packer, 1964, p. 866.

- ↑ McKay, 1998, p. 90.

- ↑ Meiggs, 1985, p. 20.

- ↑ McKay, 1998, p. 87.

- ↑ Carcopino, 1992, p. 54.

- ↑ Марциал, I, 86

- ↑ Kunst, 2008, p. 112.

- ↑ Kolb, 2002, p. 285.

- ↑ Lanciani, 1896, p. 710.

- ↑ Kolb, 2002, p. 446.

- ↑ Meiggs, 1985, p. 533.

- ↑ Витрувий. VII, 20, 20

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Ювенал. Сатира 3.

- ↑ Calza, 1958, p. 145-149.

- ↑ Kolb, 2002, p. 415, 420, 434—435.

- ↑ Lanciani, 1896, p. 703.

- ↑ Carcopino, 1992, p. 55.

- ↑ Kunst, 2008, p. 102.

- ↑ 1 2 Kunst, 2008, p. 116.

- ↑ Дигесты. 19.3.5

- ↑ Meiggs, 1985, p. 274.

- ↑ Hermansen G. [www.jstor.org/stable/1087740 The Medianum and the Roman Apartment] // Phoenix. — 1970. — Т. 24, № 4. — С. 342—347.

- ↑ Kunst, 2008, p. 99.

- ↑ Packer, 1967, p. 66.

- ↑ 1 2 Витрувий. II, 8, 17

- ↑ Lamprecht, 2001, p. 18.

- ↑ Lamprecht, 2001, p. 20.

- ↑ Wiegand T. Die Puteolanische Bauinschrift: Sachlich Erlautert (1894). — Kessinger Publishing, LLC, 2010. — 124 p.

- ↑ Beton, 1991, p. 27.

- ↑ Beton, 1991, p. 20.

- ↑ Lamprecht, 2001, p. 264.

- ↑ Плиний. Естественная история. XVI, 10, 15; Ювенал. 3, 201

- ↑ Кассий Дион. 39, 61, 2

- ↑ Витрувий. II, 8, 17 — 18

- ↑ Beton, 1991, p. 15.

- ↑ Витрувий. II, 8; II. 2. 20

- ↑ Тацит. Hist. 3, 71

- ↑ Meiggs, 1985, p. 37.

- ↑ Packer, 1971, p. 21.

- ↑ Packer2, 1971, p. 50.

- ↑ Meiggs, 1973, p. 251.

- ↑ Kolb, 2002, p. 288.

- ↑ Страбон 5, 3, 7; Катулл 23, 9; Сенека. contr. 2, 1, 11 — 12; Тацит. Анналы, 15, 38 и 43; Светоний. Нерон, 37 — 40; Геродиан 7, 12, 5 — 6; Аммиан. 29, 6, 18

- ↑ 1 2 Марциал 5

- ↑ Плутарх. Красс, 2-5

- ↑ Сенека. De Beneficiis 4, 6, 2, 6, 5 I, 7; Сенека. De Ira 3, 35, 4-5

- ↑ Сенка. de tranq. animi, XI. 7

- ↑ Ливий. 35, 9, 1 — 4; Кассий Дион. 39, 61, 1 — 3; Цицерон. ad Q. fr. 3, 7, 1

- ↑ Марциал. 11, 93, I, io8, 3 ; II7, 6-7; 3, 30, 3 ; 4, 37; 5, 22; 6, 27, I-2; 7, 20, 20, 8, 14. Ювенал II, I2-I3.

- ↑ [simposium.ru/ru/node/857 Авл Геллий. Аттические ночи, 15, I, 2-3]

- ↑ Scriptores Historiae Augustae, Антонин Пий 9

- ↑ Дигесты XIX, 2, 27, 8 (Ульпиан)

- ↑ Дигесты I, 15, 2 (Ульпиан)

- ↑ Геродиан, 7, 12, 5-6.

- ↑ Симмах, Epistulae 6, 37, 3-5.

- ↑ Carcopino, 1992, p. 29-39.

- ↑ Hermansen, 1978, p. 166.

- ↑ Scobie, 1986, p. 403.

- ↑ Kolb, 2002, p. 439—440.

- ↑ Дигесты I,15,3,1 (Павел)

- ↑ 1 2 Bottke, 1999, p. 65.

- ↑ Сенека. de ira, III. 35. 5

- ↑ Сенека. de benef. VI. 15. 7

- ↑ Цицерон. Att. 14.9.1

- ↑ Frier B. W. [www.jstor.org/stable/3296928 Cicero's Management of His Urban Properties] // The Classical Journal. — 1978. — Vol. 74, № 1. — P. 1—6.

- ↑ Витрувий. II. 8. 17

- ↑ Сенека. ad. Helv. 6

- ↑ 1 2 Packer, 1967, p. 86.

- ↑ Carcopino, 1992, p. 36.

- ↑ Frier, 1977, p. 15.

- ↑ Kolb, 2002, p. 438.

- ↑ Scobie, 1986, p. 401.

- ↑ Цицерон. Mil. 24, 64

- ↑ Kunst, 2008.

- ↑ Kolb, 2002, p. 286.

- ↑ Подробно о данной особенности римского водоснабжения: Кнабе Г. С. Древний Рим: история и повседневность. — М.: Искусство, 1986., очерк 1.

- ↑ Packer, 1964, p. 220, 223, 242.

- ↑ Carcopino, 1992.

- ↑ Bruun C. The Water Supply of Ancient Rome. A Study of Roman Imperial Administration. — 1991. — С. 63-96.

- ↑ Stambaugh, 1988, p. 178.

- ↑ Scobie, 1986, p. 407—422.

- ↑ Дигесты III, 6, 58 (Павел)

- ↑ Дигесты I, 15, 3, 3-5 (Павел)

- ↑ 1 2 Packer, 1964, p. 222.

- ↑ Carcopino, 1992, p. 71.

- ↑ Hermansen, 1981, p. 43.

- ↑ Плиний. epist. 2, 17, 16 — 22; 7, 21, 2; 9, 36, 1; Апулей. met. 2, 23; Марциал. 11, 18

- ↑ Марциал. VIII. 14. 5—6

- ↑ 1 2 Kunst, 2008, p. 111.

- ↑ 1 2 Kolb, 2002, p. 441.

- ↑ Frier, 1980, p. 39.

- ↑ Priester, 2002, p. 25.

- ↑ Plut. Sulla 1

- ↑ Веллей Патеркул. 2, 10, 1

- ↑ Цицерон. Pro Coel. 7. 17

- ↑ Kolb, 2002, p. 291.

- ↑ Corpus Inscriptionum Latinarum [db.edcs.eu/epigr/epi_einzel_de.php?p_belegstelle=CIL+06%2C+07193&r_sortierung=Belegstelle 6, 7193]

- ↑ Ювенал. 9, 63

- ↑ Марциал 3

- ↑ Цицерон. Att. 15, 17, 1; 15, 20, 4

- ↑ Светоний. Тиберий, 35, 2

- ↑ Светоний. Юлий Цезарь, 38; Цицерон. off. 2, 83 — 84; Кассий Дион. 42, 51, 1 — 2 и 48, 9, 5

- ↑ Дигесты XIX, 2, 54, 1 (Павел); Марциал. 12, 32

- ↑ Дигесты XX, 2, 2 (Марциан)

- ↑ Дигесты XIX, 2, 19, 6 (Ульпиан)

- ↑ Страбон. 5, 3, 7

- ↑ Дигесты XIX, 2, 27, 1 (Альфен)

- ↑ Gai. 1, 33

- ↑ Boethius, 1934, p. 159.

- ↑ Kolb, 2002, p. 445.

- ↑ Цицерон. Att. 16, 1, 5.

- ↑ 1 2 Kolb, 2002, p. 426.

- ↑ Boethius, 1934, p. 169.

- ↑ Meiggs, 1985, p. 252.

- ↑ 1 2 3 Magnuson, 2004, p. 91-92.

- ↑ Krautheimer R. Rom. Schicksal einer Stadt 312-1308 = Rome. Profile of a City 312-1308. — München: Verlag C. H. Beck, 1987. — С. 25.

- ↑ Agath. 5, 3, 6 N 283; Зосим. 2, 35.

- ↑ Lanciani, 1896, p. 704.

- ↑ Lanciani, 1896, p. 629.

- ↑ Niebuhr B. G. Vorträge über römische Althertümer. — Berlin: Georg Reimer, 1858. — P. 628.

- ↑ Priester, 2002, p. 231.

- ↑ McKay, 1998, p. 93.

- ↑ 1 2 Kockel, 1996, p. 26-27.

- ↑ Kockel, 1996, p. 28.

- ↑ Priester, 2002, p. 110.

- ↑ 1 2 Muntoni, A. Italo Gismondi e la lezione di Ostia Antica // Rassegna. — 1993. — Т. 15, № 55. — С. 74-81.

- ↑ Magnuson, 2004, p. 48.

- ↑ Тертуллиан. Против валентиниан 7.

- ↑ Ювенал. Сатира 3, 155

- ↑ Петроний Арбитр. Сатирикон. 74, 13

- ↑ Kolb, 2002, p. 324.

Литература

- Витрувий. 10 книг об архитектуре.

- [www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php Дигесты]. — Дигесты. Проверено 23 февраля 2012. [www.webcitation.org/67vJ15KXA Архивировано из первоисточника 25 мая 2012].

Исследования

- на английском языке

- Boëthius A. [www.jstor.org/stable/498943 Remarks on the Development of Domestic Architecture in Rome] // American Journal of Archaeology. — 1934. — Т. 38, № 1. — P. 158—170.

- Frier B. W. [www.jstor.org/stable/299916 The Rental Market in Early Imperial Rome] // The Journal of Roman Studies. — 1977. — Т. 67. — P. 27-37.

- Frier B. W. Landlords and Tenants in imperial Rome. — Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980. — P. 251.

- Hermansen G. [www.jstor.org/discover/10.2307/4435588?uid=3737864&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=55854677363 The Population of Imperial Rome: The Regionaries] // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 1978. — № 27 (1). — P. 129—168.

Hermansen G. Ostia. Aspects of Roman City Life.. — Alberta, Canada: The University of Alberta Press, 1981. — P. 261.

- Lanciani R. [www.jstor.org/stable/25118661 The Sky Scrapers of Rome] // The North American Review. — 1896. — № 475. — P. 705—715.

- Magnuson T. The urban transformation of medieval Rome, 312-1420. — Stockholm: Suecoromana VII, 2004. — 164 p. — ISBN 91-7042-167-6.

- McKay A. Houses, villas, and palaces in the Roman world. — JHU Press, 1998. — P. 76-94. — 288 p.

- Meiggs R. Roman Ostia. — Oxford Univercity Press, 1985. — P. 722.

- Packer J. E. The Insulae of Imperial Ostia (Diss.). — Berkeley, 1964.

- Packer J. E. [cnes.cla.umn.edu/courses/archaeology/documents/Wk6-Packer.pdf Housing and Population in Imperial Ostia and Rome] // JRS. — 1967. — № 57. — P. 80—95.

- Packer J. E. The Insulae of Imperial Ostia. — Rom, 1971.

- Scobie A. [www.plu.edu/~315j06/doc/slums-sanitation.pdf Slums, Sanitation, and Mortality in the Roman World] // KLIO. — 1986. — № 68/2. — P. 399—433.

- Stambaugh J. E. The Ancient Roman City. — London: The Johns Hopkins University Press, 1988. — P. 172—178. — ISBN 0-8018-3574-7.

- на немецком языке

- Boëthius A. Das Stadtbild im spätrepublikanischen Rom // Opuscula Archeologica. — 1935. — P. 164—195.

- Bottke H.-D. [duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-5070/inhalt.htm Römische Mietshäuser. Die Wohnverhältnisse sozialer Unterschichten von der ausgehenden Republik bis zur hohen Kaiserzeit und deren bautechnische sowie ökonomische Ursachen]. — 1999.

- Calza G., Becatti G. Ostia. — Roma: Istituto Poligr. dello Stato, 1958. — P. 126.

- Carcopino J. Rom. Leben und Kultur in der Kaiserzeit. — Stuttgart: Philipp Reclam, 1992. — ISBN 3-15-010382-7.

- Kockel V. [uni-augsburg.academia.edu/ValentinKockel/Papers/1227662/_Il_palazzo_per_tutti_._Die_Entdeckung_des_antiken_Mietshauses_und_seine_Wirkung_auf_die_Architektur_des_faschistischen_Rom Il palazzo per tutti. Die Entdeckung des antiken Miethauses und seine Wirkung auf die Architektur des faschistischen Rom] // Nürnberger Blätter zur Archäologie. — 1996. — Т. 11. — С. 23-36.

- Kolb F. Rom. Die Geschichte der Stadt in der Antike. — München: C. H. Beck Verlag, 2002. — 783 p. — ISBN 3406469884.

- Kunst Ch. Leben und Wohnen in der römischen Stadt. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008. — 167 p. — ISBN 3534162854.

- Lamprecht H.-O. Opus Caementitium. Bautechnik der Römer. — Düsseldorf: Vbt Verlag Bau U. Technik, 2001. — P. 264.

- Priester S. Ad summas tegulas Untersuchungen zu vielgeschossigen Gebäudeblöcken mit Wohneinheiten und Insulae im kaiserzeitlichen Rom. — Roma: L'Erma di Bretschneider, 2002. — 304 p. — ISBN 88-8265-218-1.

- на русском языке

- Кнабе Г. С. [www.pompeii.ru/casa/knabe.htm Теснота и история в Древнем Риме] // Культура и искусство античного мира. Материалы научной конференции (1979). — 1980. — С. 385—405.

- Сергеенко М. Глава 2. Дом // Жизнь Древнего Рима. — СПб.: Летний Сад, 2000.

- Кочетов В.А. Римский бетон. — М.: Стройиздат, 1991.

Ссылки

- Реконструкции инсул

- [www.youtube.com/watch?v=jIWQvdZdaAA Реконструкция инсулы (Insula do Vaso Fálico)]. Конимбрига, Португалия. Проверено 26 мая 2012.

- [www.youtube.com/watch?v=vrIEwjgfbYs&feature=related Реконструкции Рима]. Проект [www.romereborn.virginia.edu/ Rome Reborn]. Проверено 26 мая 2012.

| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |