Галеас

| Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. Добавьте ссылки на источники, в противном случае она может быть выставлена на удаление.

Дополнительные сведения могут быть на странице обсуждения. (30 августа 2014) |

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.

Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 30 августа 2014 года. |

Галеа́с (итал. Galeazza) — тип парусно-гребных военных кораблей. Название означает «большая галера».

Первые упоминания термина «галеас» относятся к XII веку, однако это были, очевидно, просто галеры крупнее обычного. Галеас как самостоятельный тип корабля находился в составе европейских флотов в XVI—XVII веках. Он по сути являлся промежуточным типом между галерой и парусным кораблём. От галеры отличался, в первую очередь, больши́ми размерами и улучшенной мореходностью, в частности — возможностью плавать в зимнее время года. Кроме того, галеасы, в отличие от галер, несли орудийную палубу, расположенную над или под банками гребцов.

Впервые данный тип корабля был применён венецианцами в сражении при Лепанто в 1571 году, причём по одному из источников корабли были перестроены из готовых стоящих на стапеле корпусов крупных торговых галер-«бастардов». Их было всего шесть, по два на каждое из главных направлений атаки — центр, правый и левый фланги. В этой битве турецкие галеры так и не смогли взять их на абордаж, при этом каждый из них вёл артиллерийский бой с несколькими кораблями противника, что убедительно доказало высокую эффективность крупного корабля с высоким бортом и мощной артиллерией.

Венецианские галеасы 1500-х годов имели длину до 47 метров, ширину до 8 метров, высоту борта 3,2 метра; имели 3 мачты и 3 паруса[1]. Экипаж такого корабля состоял из капитана, двух лоцманов, четырёх офицеров, боцмана с помощником, священника, 62 матросов и рулевых, 268 гребцов, 254 солдат и бомбардиров — всего 594 человека (в некоторых источниках 800-1200[2]).

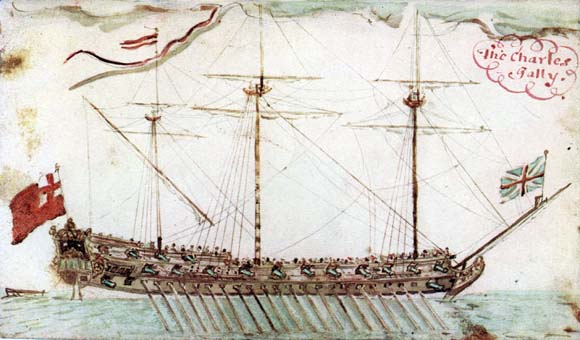

Длина галеаса составляла до 70-80 метров, ширина — до 9 метров. Соотношение длины и ширины корпуса было промежуточным между галерой и парусником, составляя порядка 6:1. Борта делали высокими, что улучшало мореходность и сильно затрудняло абордаж. На корабле был один ряд вёсел, обычно по 32 банки на борт. Классический средиземноморский галеас нёс три мачты с косыми парусами, испанские же галеасы, как и английские, обычно имели смешанное парусное вооружение для плаваний в Атлантике (как показано на иллюстрации). Вооружение галеаса состояло из пушек (до 70 орудий различных калибров — от самых мощных и тяжёлых куршейных, установленных продольно в носу, до лёгких фальшбортных фальконетов, стреляющих с установленной на борту вилки) и надводного тарана (шпирона), который служил для абордажа, а не потопления противника. Тяжёлые орудия устанавливались в кормовой и носовой надстройках — форкастеле и ахтеркастеле — выполненных в виде башен, а также на батарейной палубе, причём последняя могла располагаться как над, так и под палубой для гребцов. В первом случае на неё могли устанавливаться лишь лёгкие орудия, во втором же — более низкое расположение палубы позволяло ставить на ней тяжёлые орудия без опасения опрокидывания корабля, однако при стрельбе требовалась слаженная работа гребцов, которые перед залпом должны были одновременно поднять все вёсла. Корабль мог вместить экипаж численностью до полутора тысяч человек, включая десант. На крупном испанском 50-пушечном галеасе «Жирона» (также «Хирона»), разбившемся у берегов Шотландии в 1588 году, было около 1300 человек экипажа и десанта, из которых спаслось лишь 9.

Галеасы могли развивать на тихой воде хорошую скорость, вполне сопоставимую с обычной галерой, но оказались сравнительно тяжёлыми и неповоротливыми, что мешало им успешно вести маневренный бой на манер галер. При этом нижняя, самая прочная палуба на них была занята не орудиями, а гребцами, так что и по огневой мощи галеас заведомо уступал равному по размеру паруснику. Наконец, плавание на галеасах, несмотря на улучшенную относительно галеры мореходность, никогда не было полностью безопасно даже в Средиземном море, не говоря уже об океанских водах. В результате использование галеаса было целесообразно лишь в крупных морских сражениях при тихой погоде, в которых они играли роль плавучих крепостей. В Атлантике основной задачей галеасов были охрана портов и береговая оборона — соединяя независимость от ветра галеры с вооружением мощного пушечного корабля, они могли в любой момент, вне зависимости от направления ветра, выйти из гавани и перехватить неприятеля. Например, в конце 1580-х годов Лондон охраняли два таких корабля. Кроме того, галеасы были удобны для перевозки войск и проведения десантных операций. Вероятно, именно из-за последнего их, как и галеры, продолжали строить ещё в XVII, а по некоторым данным — даже и в начале XVIII века, когда хорошо вооружённые парусники уже давно доказали своё превосходство в морском бою. Поздние галеасы практически полностью избавились от своего «галерного наследия» и были во всём подобны парусным кораблям, кроме того, что вместо нижней батарейной палубы имели банки гребцов, что лишало их значительной части огневой мощи, но взамен давало свободу от ветра и возможность совершать сложные манёвры в ограниченном пространстве. Последние галеасы были выведены из списка военных флотов в 1715…1720 годах. Торговая их разновидность просуществовала дольше и продолжала использоваться на протяжении XVIII века.

Галеасов даже в эпоху их расцвета строили сравнительно немного. При Лепанто их было всего 6. В Англии некоторые галеасы были впоследствии перестроены в полноценные галеоны — с них убрали вёсла, заменив их орудийной палубой. Например, английский Antelope (1546) начал свою службу как 44-пушечный галеас, а уже в 1558 был перестроен в 38-пушечный галеон, нёсший 26 тяжёлых и 12 лёгких орудий. За счёт увеличения калибра артиллерии огневая мощь корабля существенно возросла. В таком виде он служил до середины XVII века, будучи несколько раз перестроен, пока не погиб во время Гражданской войны в 1649 году.

Облегчённые галеасы, предназначенные для борьбы с пиратами, иногда назывались фрегатами. Впоследствии этот термин перешёл на чисто парусные суда, которые относились к парусным линейным кораблям так же, как прежние гребные фрегаты — к галеасам.

Дольше всего галеасы и похожие на них корабли строились в акваториях Средиземного и, в особенности, Балтийского морей. В Швеции шхерные фрегаты (skärgårdsfregatter) — турумы, гемемы, удемы и другие типы кораблей, являвшиеся разновидностью лёгкого галеаса, строили ещё в конце XVIII века, в эпоху Великой Французской революции. Такие же корабли имелись и у России, например, гребной фрегат «Святой Николай», хорошо сохранившиеся останки которого покоятся у финского города Котка и изучены водолазами. По своей сути это были сравнительно небольшие, мелко сидящие фрегаты, по конструкции корпуса и парусному вооружению в целом аналогичные фрегатам открытого моря, но с одной из палуб, вместо артиллерии занятой банками для гребцов. Однако и здесь преимущества «гибридных» кораблей оказались сомнительными: сравнительно крупные по меркам шхерного флота гребные фрегаты имели слишком большую осадку, оказались очень медленными и под вёслами, и под парусами, да к тому же неповоротливыми и вообще в целом малоприспособленными к ведению боя в тесных балтийских шхерах, где небольшие мелко сидящие канонерские лодки часто одерживали верх над крупными кораблями за счёт численного превосходства и умелого маневрирования. Кроме того, специфическим недостатком удем и турум, как и собственно галер средиземноморского типа, была открытая гребная палуба, что в суровых климатических условиях Балтики создавало для гребцов крайне нездоровые условия, а учитывая, что гребцы и в шведском, и в русском флотах были не каторжниками, а солдатами, большой популярностью эти типы кораблей на флоте не пользовались. Кроме того, высокорасположенные банки гербцов уменьшали эффективность вёсел из-за слишком большого угла, образуемого ими с поверхностью воды. Гемема была улучшенным вариантом турумы, у которой этот недостаток попытались исправить — банки гребцов убрали под палубу, пропустив вёсла через порты в бортах, а батарею переместили на верхнюю палубу, что, однако, отрицательно сказалось на огневой мощи корабля, который теперь мог безопасно нести лишь сравнительно лёгкие орудия. В русском флоте существовали также корабли, у которых банки гребцов располагались на орудийной палубе между пушками, например «Богоявление Господне». Под вёслами такой корабль мог по сути только маневрировать в узкостях — для полноценного плавания их уже не хватало.

Относительно галеасов в составе российского флота существуют значительные разночтения. Во многих источниках галеасами именуются 36-пушечные корабли «Апостол Пётр» и «Апостол Павел», построенные в Воронеже для второго штурма Азова. Однако никаких существенных сведений об этих кораблях не сохранилось, что открывает простор для интерпретации. Обычно считается, что эти корабли относились к типу лёгких галеасов — парусно-гребных фрегатов, упомянутому выше. Иногда, однако, на основе сохранившихся изображений утверждается, что это были чисто-парусные корабли, а название «галеаса» было применено к ним в силу не устоявшейся ещё русскоязычной военно-морской терминологии.

На побережье Балтийского моря галеасом (в написании Galeas) также называют рыболовное судёнышко, напоминающее датский бот, но с транцевой, а не круглой кормой и парусным вооружением кеча или двухмачтовой шхуны. Этимология этого названия не вполне ясна, однако иногда считается, что оно напрямую связано с парусно-гребными боевыми кораблями XVI—XVII веков, которые в акватории Балтийского моря использовались дольше, чем в остальной Европе.[3]

Напишите отзыв о статье "Галеас"

Примечания

- ↑ Галеас // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. В. Сытина, 1911—1915.</span>

- ↑ Галеас или Гальес // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ [runeberg.org/nfbi/0310.html Nordisk familjebok]

</ol>

Ссылки

- [www.museum.ru/museum/ships/sm17.htm Галеас]

- [www.privateers.ru/ship-types/galeas.html Галеас]

- [www.randewy.ru/nk/grebfregat.html Гребные фрегаты русского флота]

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

Для улучшения этой статьи желательно?:

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Галеас

В ноябре месяце 1805 года князь Василий должен был ехать на ревизию в четыре губернии. Он устроил для себя это назначение с тем, чтобы побывать заодно в своих расстроенных имениях, и захватив с собой (в месте расположения его полка) сына Анатоля, с ним вместе заехать к князю Николаю Андреевичу Болконскому с тем, чтоб женить сына на дочери этого богатого старика. Но прежде отъезда и этих новых дел, князю Василью нужно было решить дела с Пьером, который, правда, последнее время проводил целые дни дома, т. е. у князя Василья, у которого он жил, был смешон, взволнован и глуп (как должен быть влюбленный) в присутствии Элен, но всё еще не делал предложения.

«Tout ca est bel et bon, mais il faut que ca finisse», [Всё это хорошо, но надо это кончить,] – сказал себе раз утром князь Василий со вздохом грусти, сознавая, что Пьер, стольким обязанный ему (ну, да Христос с ним!), не совсем хорошо поступает в этом деле. «Молодость… легкомыслие… ну, да Бог с ним, – подумал князь Василий, с удовольствием чувствуя свою доброту: – mais il faut, que ca finisse. После завтра Лёлины именины, я позову кое кого, и ежели он не поймет, что он должен сделать, то уже это будет мое дело. Да, мое дело. Я – отец!»

Пьер полтора месяца после вечера Анны Павловны и последовавшей за ним бессонной, взволнованной ночи, в которую он решил, что женитьба на Элен была бы несчастие, и что ему нужно избегать ее и уехать, Пьер после этого решения не переезжал от князя Василья и с ужасом чувствовал, что каждый день он больше и больше в глазах людей связывается с нею, что он не может никак возвратиться к своему прежнему взгляду на нее, что он не может и оторваться от нее, что это будет ужасно, но что он должен будет связать с нею свою судьбу. Может быть, он и мог бы воздержаться, но не проходило дня, чтобы у князя Василья (у которого редко бывал прием) не было бы вечера, на котором должен был быть Пьер, ежели он не хотел расстроить общее удовольствие и обмануть ожидания всех. Князь Василий в те редкие минуты, когда бывал дома, проходя мимо Пьера, дергал его за руку вниз, рассеянно подставлял ему для поцелуя выбритую, морщинистую щеку и говорил или «до завтра», или «к обеду, а то я тебя не увижу», или «я для тебя остаюсь» и т. п. Но несмотря на то, что, когда князь Василий оставался для Пьера (как он это говорил), он не говорил с ним двух слов, Пьер не чувствовал себя в силах обмануть его ожидания. Он каждый день говорил себе всё одно и одно: «Надо же, наконец, понять ее и дать себе отчет: кто она? Ошибался ли я прежде или теперь ошибаюсь? Нет, она не глупа; нет, она прекрасная девушка! – говорил он сам себе иногда. – Никогда ни в чем она не ошибается, никогда она ничего не сказала глупого. Она мало говорит, но то, что она скажет, всегда просто и ясно. Так она не глупа. Никогда она не смущалась и не смущается. Так она не дурная женщина!» Часто ему случалось с нею начинать рассуждать, думать вслух, и всякий раз она отвечала ему на это либо коротким, но кстати сказанным замечанием, показывавшим, что ее это не интересует, либо молчаливой улыбкой и взглядом, которые ощутительнее всего показывали Пьеру ее превосходство. Она была права, признавая все рассуждения вздором в сравнении с этой улыбкой.

Она обращалась к нему всегда с радостной, доверчивой, к нему одному относившейся улыбкой, в которой было что то значительней того, что было в общей улыбке, украшавшей всегда ее лицо. Пьер знал, что все ждут только того, чтобы он, наконец, сказал одно слово, переступил через известную черту, и он знал, что он рано или поздно переступит через нее; но какой то непонятный ужас охватывал его при одной мысли об этом страшном шаге. Тысячу раз в продолжение этого полутора месяца, во время которого он чувствовал себя всё дальше и дальше втягиваемым в ту страшившую его пропасть, Пьер говорил себе: «Да что ж это? Нужна решимость! Разве нет у меня ее?»

Он хотел решиться, но с ужасом чувствовал, что не было у него в этом случае той решимости, которую он знал в себе и которая действительно была в нем. Пьер принадлежал к числу тех людей, которые сильны только тогда, когда они чувствуют себя вполне чистыми. А с того дня, как им владело то чувство желания, которое он испытал над табакеркой у Анны Павловны, несознанное чувство виноватости этого стремления парализировало его решимость.

В день именин Элен у князя Василья ужинало маленькое общество людей самых близких, как говорила княгиня, родные и друзья. Всем этим родным и друзьям дано было чувствовать, что в этот день должна решиться участь именинницы.

Гости сидели за ужином. Княгиня Курагина, массивная, когда то красивая, представительная женщина сидела на хозяйском месте. По обеим сторонам ее сидели почетнейшие гости – старый генерал, его жена, Анна Павловна Шерер; в конце стола сидели менее пожилые и почетные гости, и там же сидели домашние, Пьер и Элен, – рядом. Князь Василий не ужинал: он похаживал вокруг стола, в веселом расположении духа, подсаживаясь то к тому, то к другому из гостей. Каждому он говорил небрежное и приятное слово, исключая Пьера и Элен, которых присутствия он не замечал, казалось. Князь Василий оживлял всех. Ярко горели восковые свечи, блестели серебро и хрусталь посуды, наряды дам и золото и серебро эполет; вокруг стола сновали слуги в красных кафтанах; слышались звуки ножей, стаканов, тарелок и звуки оживленного говора нескольких разговоров вокруг этого стола. Слышно было, как старый камергер в одном конце уверял старушку баронессу в своей пламенной любви к ней и ее смех; с другой – рассказ о неуспехе какой то Марьи Викторовны. У середины стола князь Василий сосредоточил вокруг себя слушателей. Он рассказывал дамам, с шутливой улыбкой на губах, последнее – в среду – заседание государственного совета, на котором был получен и читался Сергеем Кузьмичем Вязмитиновым, новым петербургским военным генерал губернатором, знаменитый тогда рескрипт государя Александра Павловича из армии, в котором государь, обращаясь к Сергею Кузьмичу, говорил, что со всех сторон получает он заявления о преданности народа, и что заявление Петербурга особенно приятно ему, что он гордится честью быть главою такой нации и постарается быть ее достойным. Рескрипт этот начинался словами: Сергей Кузьмич! Со всех сторон доходят до меня слухи и т. д.

– Так таки и не пошло дальше, чем «Сергей Кузьмич»? – спрашивала одна дама.

– Да, да, ни на волос, – отвечал смеясь князь Василий. – Сергей Кузьмич… со всех сторон. Со всех сторон, Сергей Кузьмич… Бедный Вязмитинов никак не мог пойти далее. Несколько раз он принимался снова за письмо, но только что скажет Сергей … всхлипывания… Ку…зьми…ч – слезы… и со всех сторон заглушаются рыданиями, и дальше он не мог. И опять платок, и опять «Сергей Кузьмич, со всех сторон», и слезы… так что уже попросили прочесть другого.

– Кузьмич… со всех сторон… и слезы… – повторил кто то смеясь.

– Не будьте злы, – погрозив пальцем, с другого конца стола, проговорила Анна Павловна, – c'est un si brave et excellent homme notre bon Viasmitinoff… [Это такой прекрасный человек, наш добрый Вязмитинов…]

Все очень смеялись. На верхнем почетном конце стола все были, казалось, веселы и под влиянием самых различных оживленных настроений; только Пьер и Элен молча сидели рядом почти на нижнем конце стола; на лицах обоих сдерживалась сияющая улыбка, не зависящая от Сергея Кузьмича, – улыбка стыдливости перед своими чувствами. Что бы ни говорили и как бы ни смеялись и шутили другие, как бы аппетитно ни кушали и рейнвейн, и соте, и мороженое, как бы ни избегали взглядом эту чету, как бы ни казались равнодушны, невнимательны к ней, чувствовалось почему то, по изредка бросаемым на них взглядам, что и анекдот о Сергее Кузьмиче, и смех, и кушанье – всё было притворно, а все силы внимания всего этого общества были обращены только на эту пару – Пьера и Элен. Князь Василий представлял всхлипыванья Сергея Кузьмича и в это время обегал взглядом дочь; и в то время как он смеялся, выражение его лица говорило: «Так, так, всё хорошо идет; нынче всё решится». Анна Павловна грозила ему за notre bon Viasmitinoff, а в глазах ее, которые мельком блеснули в этот момент на Пьера, князь Василий читал поздравление с будущим зятем и счастием дочери. Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито взглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила: «да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как пить сладкое вино, моя милая; теперь время этой молодежи быть так дерзко вызывающе счастливой». «И что за глупость всё то, что я рассказываю, как будто это меня интересует, – думал дипломат, взглядывая на счастливые лица любовников – вот это счастие!»

Среди тех ничтожно мелких, искусственных интересов, которые связывали это общество, попало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу. И это человеческое чувство подавило всё и парило над всем их искусственным лепетом. Шутки были невеселы, новости неинтересны, оживление – очевидно поддельно. Не только они, но лакеи, служившие за столом, казалось, чувствовали то же и забывали порядки службы, заглядываясь на красавицу Элен с ее сияющим лицом и на красное, толстое, счастливое и беспокойное лицо Пьера. Казалось, и огни свечей сосредоточены были только на этих двух счастливых лицах.

Пьер чувствовал, что он был центром всего, и это положение и радовало и стесняло его. Он находился в состоянии человека, углубленного в какое нибудь занятие. Он ничего ясно не видел, не понимал и не слыхал. Только изредка, неожиданно, мелькали в его душе отрывочные мысли и впечатления из действительности.

«Так уж всё кончено! – думал он. – И как это всё сделалось? Так быстро! Теперь я знаю, что не для нее одной, не для себя одного, но и для всех это должно неизбежно свершиться. Они все так ждут этого , так уверены, что это будет, что я не могу, не могу обмануть их. Но как это будет? Не знаю; а будет, непременно будет!» думал Пьер, взглядывая на эти плечи, блестевшие подле самых глаз его.