Меблировочная музыка

Меблиро́вочная му́зыка (фр. Musique d’ameublement) — вид музыкального искусства, созданный французским композитором Эриком Сати в 1914—1916 годах и впервые реализованный в 1917—1919 годах. Основным принципом построения новой музыки являлась произвольная повторяемость одной или нескольких звуковых ячеек (или тематической фразы) ничем не ограниченное число раз.

Меблиро́вочная му́зыка (фр. Musique d’ameublement) — вид музыкального искусства, созданный французским композитором Эриком Сати в 1914—1916 годах и впервые реализованный в 1917—1919 годах. Основным принципом построения новой музыки являлась произвольная повторяемость одной или нескольких звуковых ячеек (или тематической фразы) ничем не ограниченное число раз.

Не понятая, не оценённая и не поддержанная почти никем из современников, почти на полвека опередив своё время, «меблировочная музыка» долгое время оставалась почти забытой, пока не была положена в основание нового авангардного направления, получившего в 1960-х годах название «минимализм».

Содержание

Предыстория: «Досадная музыка»

«Меблировочная музыка» не стала первым открытием или предвосхищением в жизни Эрика Сати. К моменту её создания он уже носил титул признанного «Предтечи» такого знаменитого направления в музыке, как импрессионизм. В 1887 году, за пять лет до первых новаторских опытов Клода Дебюсси, Эрик Сати уже опубликовал свои импрессионистские пьесы для фортепиано и несколько романсов, опередивших будущее направление в музыке. А ещё три года спустя он лично участвовал в формировании нового творческого почерка своего приятеля Дебюсси. Затем, после 1902 года решительно покинув лоно импрессионизма, Сати последовательно становился первым и вставал у истоков таких направлений, как конструктивизм (или примитивизм) в музыке, затем неоклассицизм и неоромантизм. В известной мере можно даже считать Эрика Сати пожизненным «профессиональным новатором». Причины этого крылись прежде всего в его характере, он вечно стоял в оппозиции к самому себе и всему «окостеневшему»:

«Заметьте себе: я никогда не нападал на Дебюсси. Мне вечно мешали только дебюссисты. Прошу иметь в виду, раз и навсегда: не существует никакой школы Сати. Так называемый „Сатизм“ просто не смог бы существовать. Именно во мне он нашёл бы своего первейшего и непримиримого врага.

- В искусстве не должно быть никакого поклонения и рабства. В каждом своём новом произведении я намеренно сбиваю с толку своих последователей: и по форме, и по сути. Это, пожалуй, единственное средство для артиста, если он желает избежать превращения в главу школы, так сказать, классного надзирателя».[1]

— ( Эрик Сати. «Нет казарме!» , «Le Coq», Paris, iuni 1920)

Однако утверждение, что «Меблировочная музыка» была придумана Эриком Сати в 1916 году, обладает всеми признаками неполноты информации. В 1916 году было придумано только самое название или термин для нового явления в искусстве. Между тем, первый типический образец «Меблировочной музыки» был создан Эриком Сати почти на четверть века раньше, в апреле 1893 года…[2]:35 Находясь в состоянии сильнейшей досады на свою строптивую возлюбленную, Сюзанн Валадон, Сати сочинил не слишком длинную, но зато крайне однообразную по звучанию пьесу «Неприятности» (или «Раздражения», возможный вариант перевода фр. «Vexations»). В конце пьесы стояла авторская ремарка, по которой пианисту строго предписывалось играть эту пьесу «840 раз подряд, по желанию, но не больше».[3]

Однако утверждение, что «Меблировочная музыка» была придумана Эриком Сати в 1916 году, обладает всеми признаками неполноты информации. В 1916 году было придумано только самое название или термин для нового явления в искусстве. Между тем, первый типический образец «Меблировочной музыки» был создан Эриком Сати почти на четверть века раньше, в апреле 1893 года…[2]:35 Находясь в состоянии сильнейшей досады на свою строптивую возлюбленную, Сюзанн Валадон, Сати сочинил не слишком длинную, но зато крайне однообразную по звучанию пьесу «Неприятности» (или «Раздражения», возможный вариант перевода фр. «Vexations»). В конце пьесы стояла авторская ремарка, по которой пианисту строго предписывалось играть эту пьесу «840 раз подряд, по желанию, но не больше».[3]

840 раз…[4] Продолжительность такого исполнения могла бы колебаться в промежутке от двенадцати до двадцати четырёх часов (почти сутки), в зависимости от взятого конкретным исполнителем музыкального темпа. Но значительно дольше, чем сутки — пьеса «Vexations» пролежала под столом сначала самого Сати, а затем — и его ученика по так называемой «Аркёйской школе», композитора Анри Соге. Это именно он, Анри Соге спустя почти 70 лет после создания «Неприятностей» и познакомил Джона Кейджа с рукописями «Vexations» и более поздних пьес настоящей «Меблировочной музыки». Волей случая в руках у Кейджа оказались всего несколько старых автографов, которые Соге долгие годы хранил у себя, не понимая их настоящего смысла и считая просто шуткой, очередным чудачеством Сати или его мистификацией.[5] Только тогда, открытая заново будущим минималистом Джоном Кейджем в 1963 году, пьеса «Неприятности» приобрела свой настоящий вид. Она послужила предметом нескольких пианистических марафонов по всему миру, когда многочисленные исполнители, сменяя друг друга за клавиатурой, более половины суток добросовестно исполняли требование автора — все 840 раз.

Но далеко не один только Сати. Его старший приятель, земляк и коллега, эксцентричный писатель-юморист Альфонс Алле спустя пару лет после «Раздражений» Эрика Сати словно бы подхватил его открытие и продолжил — но только в области театра и литературы. Его маленькая «тоже пьеса» (но только не музыкальная, а сценическая, почти цирковая по своему стилю) «Месть Ма́гнума» (фр. «La vengeance de Magnum») была опубликована в сборнике рассказов «Дважды два — почти пять» (фр. «Deux et deux font cinq» Париж, 1895).[2]:149—151 В финале этого небольшого дивертисмента автор предписывает актёрам повторять несколько номеров пьесы десять, двадцать или более раз — в общем, до тех пор, пока публика окончательно не «посинеет» от озлобления.[2]:36 Таким образом, Альфонс Алле, старший приятель и почти друг Эрика Сати с опережением на целых полвека расставил все будущие точки репетативного искусства:[2]:36 в беллетристике, театре и даже кино.[2]:8 И далеко неспроста Эрика Сати до конца дней преследовало (отчасти) хулительное прозвище «Альфонса Алле музыки», прежде всего близость духа и отношения к своему делу сближала этих двух новаторов, а затем уже и прямое взаимовлияние.[2]:37

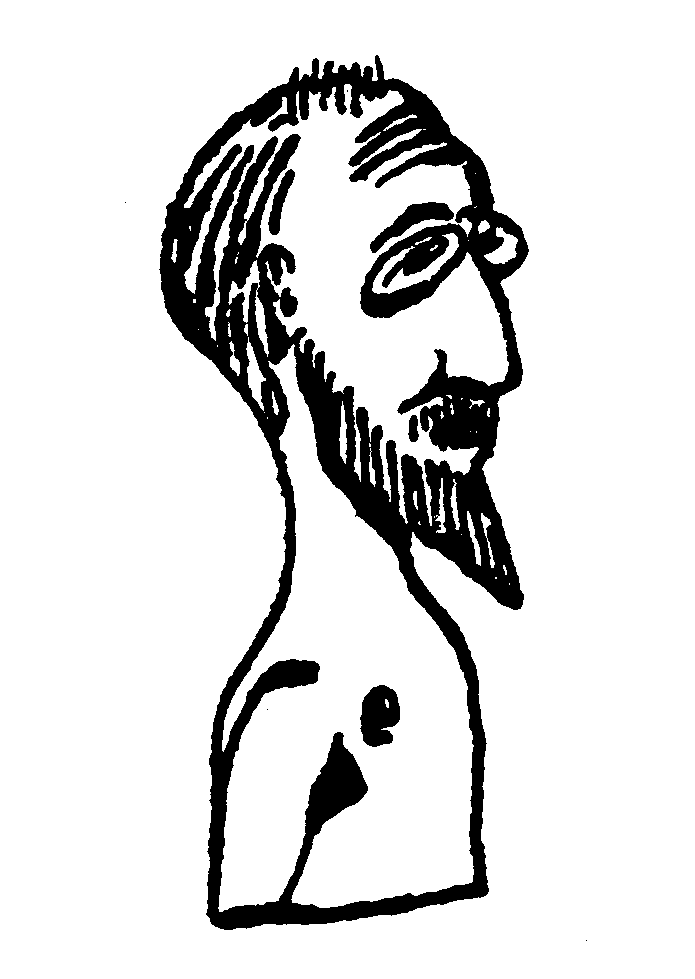

Но далеко не одни только «Неприятности» на 70 лет предвосхитили минимализм. Для Сати 1890-х годов вообще была характерна внутренне бесконфликтная, весьма однообразная музыка, лишённая контрастов, резких переходов, а иногда даже — тактовых черт. Самым «ярким» образцом такой музыки являются написанные тогда же, в марте 1893 года «Готические танцы», которые непонятно где начинаются, непонятно где заканчиваются и довольно слабо отличаются один от другого. В таком же духе выдержаны более ранние «Перезвоны Розы и Креста» и, напротив, более поздние «Холодные пьесы» (1902 года). Пожалуй, единственное, что их отличает от «Неприятностей» — это отсутствие требования «исполнять пьесу 840 или хотя бы 360 раз подряд». В остальном же — подобная музыка являет собой безусловную предтечу минимализма, но появившегося на 60-70 лет раньше, чем это было необходимо для успеха, признания или славы их автора. В результате его признавали, но только — чудаком. Далеко не один раз Сати опережал свою эпоху, иногда на пять лет, иногда на десять, а порой даже и на полвека. Не зря в подписи к своему знаменитому автопортрету 1913 года Эрик Сати поставил такие слова:«Я родился слишком молодым — в слишком старые времена».[2]:31

Продолжение: «Скучная музыка»

В представлении самого Сати «Меблировочная музыка» была прежде всего предметом техническим и как можно более далёким от творчества, своего рода индустриальным конструктивистским конвейером, штампующим ритмичные звуки для повседневной жизни. Она должна была служить фоном для сопровождения быта, покупок в магазине, приёма гостей, еды в ресторане и всех прочих повседневных занятий. Кроме того, «Меблировочная музыка» являлась для Сати ещё одним способом резко возразить красивости покинутого им и ветшающего на глазах импрессионизма.

- «Импрессионизм — искусство неточности (низкопрецизионное). Сегодня мы желаем — искусства точности (высокопрецизионное). На место импрессионизма — приходит прессионизм», — писал Сати весной 1918 года.[6] В противовес музыке, которую следует слушать и даже любоваться ею — Сати предложил музыку, которую слушать не нужно, до такой степени она проста и неинтересна. Перед началом войны он пишет в своей записной книжке: «Сейчас уже не модно выглядеть шикарным. Теперь в моде посконный вид газовой „фурнитуры“».

По-видимому, рецепт изготовления «Меблировочной музыки» (но всё ещё без окончательного названия) созрел у Сати весной 1914 года, за несколько месяцев до начала войны с Германией. В записных книжках этого времени можно найти примерно такую запись, выдержанную как бы в стиле кричащей уличной рекламы:

«Общественное Агентство содействия Концертам и Спектаклям. Усиленная и навязчивая музыкальная реклама. Мы лезем прямо в уши! И не возвращаемся обратно. Обращайтесь к нам. Гарантия мгновенного попадания! Вы никогда так не пожалеете! А если не захотите, мы устроим вам жуткий концерт…, прямо у Вас дома, на кухне или в прихожей».[7]— ( Эрик Сати, «Записные бумажки, записные книжки», май 1914 года)

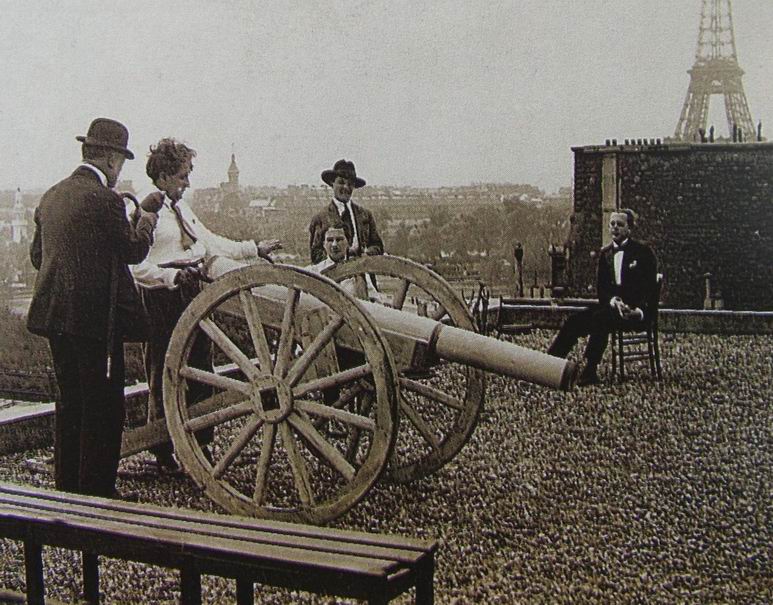

В мае 1916 года кутюрье Жермена Бонгар, устроила в своём доме по улице де Пантьевр небольшой камерный концерт «Гранадос-Сати». После концерта Сати сумел заинтересовать Жермену Бонгар своей идеей сопровождения покупателей в салонах и магазинах ненавязчивой, словно бы механической музыкой. Однако шла война, Париж находился на военном положении, первые два года концертов и спектаклей не было вовсе: концертные залы и театры были закрыты — «перерыв на войну». Заказ от модного дома Бонгар на создание меблировочной музыки для своих салонов Сати получил почти два года спустя, в феврале 1918 года. Но уже в начале марта немцы поставили свою знаменитую дальнобойную пушку «Колоссаль» и начали обстреливать Париж. Каждые 10 минут, как звук метронома — разрывался очередной снаряд. Магазины, банки, учреждения и правительство срочно эвакуировалось на юг, в Бордо. Туда же спешно уехал и модный дом Бонгар. Исполнение меблировочной музыки отложилось — примерно ещё на год. От несостоявшейся премьеры осталось только несколько анонсов, каллиграфических текстов на бристольской бумаге, выполненных рукой Сати — с кратким манифестом своего нового «модного» изобретения.

В мае 1916 года кутюрье Жермена Бонгар, устроила в своём доме по улице де Пантьевр небольшой камерный концерт «Гранадос-Сати». После концерта Сати сумел заинтересовать Жермену Бонгар своей идеей сопровождения покупателей в салонах и магазинах ненавязчивой, словно бы механической музыкой. Однако шла война, Париж находился на военном положении, первые два года концертов и спектаклей не было вовсе: концертные залы и театры были закрыты — «перерыв на войну». Заказ от модного дома Бонгар на создание меблировочной музыки для своих салонов Сати получил почти два года спустя, в феврале 1918 года. Но уже в начале марта немцы поставили свою знаменитую дальнобойную пушку «Колоссаль» и начали обстреливать Париж. Каждые 10 минут, как звук метронома — разрывался очередной снаряд. Магазины, банки, учреждения и правительство срочно эвакуировалось на юг, в Бордо. Туда же спешно уехал и модный дом Бонгар. Исполнение меблировочной музыки отложилось — примерно ещё на год. От несостоявшейся премьеры осталось только несколько анонсов, каллиграфических текстов на бристольской бумаге, выполненных рукой Сати — с кратким манифестом своего нового «модного» изобретения.

Несколько раз Сати исполнял или просто демонстрировал свою «Меблировочную музыку» в узком круге своих друзей-учеников в 1917—1919 годах, однако они чрезвычайно разочаровали его холодным приёмом. Больше всех ворчал и (за глаза) даже ругался Жорж Орик, что привело к длительному охлаждению в отношениях, а позднее — и к полному разрыву. На самом деле — судьба нового изобретения весьма сильно беспокоила Сати. Ему казалось её значение много превосходящим внешний эффект. «Я знаю, что Орик поносит на всех углах мою Меблировочную музыку. Это его право; но моё — находить это дурным»,[8] — пишет он художнице Валентине Гюго 24 августа 1919 года.

Однако несмотря на беспокойство быть не оценённым или не понятым, одновременно в цели Сати вовсе не входило развлекать или радовать своих слушателей своим новым изобретением. Напротив, он старался казаться серьёзным и обстоятельным, как никогда прежде. В основу своего нового изобретения он положил… скуку, как эстетически нормальное состояние повседневной жизни. Всякий человек, сам того не замечая, большую часть своей жизни каждый божий день проводит в этом благотворном состоянии. Именно такой подход Сати и позволил ему, пожалуй, стать первым в истории искусства, кто употребил феномен скуки позитивным образом, создав на его продуктивной основе работающую конструкцию в форме своего нового изобретения: «меблировочной музыки».[9]

«Публика уважает Скуку. Для неё Скука — таинственна и глубока. Курьёзная вещь: против скуки — аудитория беззащитна. Скука приручает её, делает кроткой и послушной. Почему же людям гораздо легче скучать, чем улыбаться?… Это — лучшее слово в пользу Меблировочной музыки».[6]— ( Эрик Сати, «Записные бумажки, записные книжки», март 1918 года)

5 апреля 1919 года в зале Уиген состоялось премьерное концертное исполнение «Сократ» Эрика Сати. Во время антракта молодой композитор Артюр Онеггер представлял «маленькие пьесы для меблировочной музыки, изобретённой Эриком Сати», сказав о них несколько вводных слов от имени автора.[10] Безусловно он был самым неожиданным и неподходящим из всех, кто мог участвовать в этом странном событии, согласившись на него только по ровности и спокойствию своего отчасти швейцарского характера… Пожалуй, он как никто из «Шестёрки» был далёк от эксцентричности Сати и его странных «выходок». Впрочем, это нисколько не мешало ему воспринимать именно те идеи, которые казались продуктивными. Так, появившаяся пятью годами позднее его самая известная оркестровая пьеса «Пасифик 231» явно стояла особняком во всём его творчестве. Описывая средствами музыки движение большого паровоза, Онеггер со свойственной ему обстоятельностью развил идею индустриализации музыки — в чисто изобразительном, так сказать, импрессионистском ключе.

Но даже и самые близкие друзья Сати весьма слабо понимали его намерения. «Меблировочная музыка» казалась им высшим воплощением обыденности во всём творчестве Сати, от него вечно ждали шутки, эпатажа или взрыва, но никак не такого унылого однообразия. Всякий из них пытался истолковать её для себя по-своему. Леон-Поль Фарг просто определил её как «хозяйственную или бытовую музыку», а Блэз Сандрар считал «очередным родом оружия в постоянной борьбе Сати против многозначительной музыки, (вроде Брукнера) которую слушают в позе мыслителя, положив голову на руки».

Следующее известное исполнение состоялось 8 марта 1920 года в галерее Барбазанж. В антракте пьесы Макса Жакоба «Хулиган — всегда, гангстер — никогда», Сати наметил к исполнению две специально написанные штуки из «Меблировочной музыки». Обе они представляли собой бесконечное повторение камерным ансамблем из пяти инструментов короткого четырёхтактового мотива. Пьесы назывались «В бистро» и «Гостиная», одна из них была основана на короткой мелодии из оперы «Миньон» Амбруаза Тома, а другая — на теме траурного танца Сен-Санса. На сей раз газеты широко анонсировали новое изобретение Сати, которое будет исполнено при участии «одного из наиболее одарённых молодых композиторов новой школы, но чш-ш-ш!… Тихо! Его имя пока — сюрприз».[11]

«Таинственный соавтор», имя которого так тщательно «скрывала» газета — был не кто иной, как Дариус Мийо, единственный из молодых последователей Сати, открыто поддержавший его экстравагантную выдумку. Правда, сам Мийо меблировочную музыку писать не стал, но зато активно помогал и участвовал в организации. Некоторые исследователи отмечают, что участие в проекте привело к ещё большему «полевению» Мийо и появлению в его творчестве отчётливо конструктивистских и индустриальных идей.[12] Как раз в это время у него появился эксцентричный замысел — написать цикл песен для голоса с инструментальным ансамблем на текст каталога с выставки под названием «Сельскохозяйственные машины». Однако, по существу и по форме этот проект Мийо был очень далёк от меблировочной музыки. Но, так или иначе, тяжеловесное одобрение и участие Мийо было для Сати тем более важным, что оно оказалось — едва ли не единственным.

«Это Са-а-ти-и пишет вам: он только что закончил две свои „меблировочные штуки“. Он счастлив как король. Мы их всех непременно „будем иметь“, вот увидите. Читали ли вы „Comædia“? Я очень „эпатирован“ этой статьёй. Да, очень. <…> Как я вам благодарен за ваш приход в „Меблировочную Музыку“. Да, мой старик».[13]— ( Эрик Сати, Письмо Дариусу Мийо, 5 марта 1920 года)

Эта благодарность тем более понятна, что Сати не получил ровно никакой помощи от тех, кто более всего должен был бы ему помогать. За неделю до исполнения Меблировочной музыки в галерее Барбазанж, будучи весьма сильно обеспокоенным пониманием и приёмом широкой публики, Сати пишет, пожалуй, самый длинный текст, посвящённый своему изобретению. В письме Жану Кокто он излагает краткие тезисы и просит его написать вступительную статью (вроде буклета или оперной программки) для скорой премьеры.

Для Старого Жана:«Меблировочная Музыка» — глубоко индустриальна. Существует досадное обыкновение — исполнять музыку в обстоятельствах, где музыке делать нечего. Тогда играют «Вальсы», «Фантазии» на темы опер & тому подобные вещи, написанные для других целей. Мы хотим ввести музыку, созданную для удовлетворения «нужных» потребностей. Искусство в эти потребности не входит. «Меблировочная Музыка» создана из простого колыхания воздуха; она не имеет другой цели; она выполняет ту же роль, что свет, тепло — & комфорт во всех его формах.

…"Меблировочная Музыка" выгодно замещает Марши, Польки, Танго, Гавоты, и т. п. …Требуйте «Меблировочную музыку». …Отныне не может быть собраний, приёмов и встреч без «Меблировочной музыки». …"Меблировочную Музыку" для нотариальных контор, банков, магазинов и т. п. …"Меблировочная Музыка" не имеет собственного названия. …Отныне не может быть ни одной свадьбы без «Меблировочной Музыки». …Не переступайте порога дома, в котором не используют «Меблировочную Музыку». …Кто не слышал «Меблировочную Музыку», не ведает счастья. …Не отходите ко сну, не прослушав хотя бы кусочек «Меблировочной Музыки», или вы будете дурно спать.

Я грубо набросал несколько примеров. За вами их упорядочить, расставить точки, дорогой Друг. Напишите, Дорогой Жан, десять строк, сухих & холодных на этот сюжет в форме товарного проспекта, не так ли? Очень «строго». Я буду счастлив вашим сотрудничеством".[13]— ( Эрик Сати, Письмо Жану Кокто, 1 марта 1920 года)

Несомненно, в том числе и под влиянием Орика, который называл «Меблировочную музыку» «раздражающей химерой», Кокто на этот раз не ответил на ожидания Сати и не написал ни единой строчки. И первое, и второе исполнение прошло почти при полном неучастии и непонимании самых известных учеников, последователей и приятелей Сати.

Тем не менее, событие состоялось, организованное Сати и Мийо. В антракте пьесы Жакоба, когда публика как всегда встала и начала прохаживаться по театру, внезапно заиграла музыка. Причём, инструменты были разведены в разные концы помещения для создания предельно непривычного эффекта. Согласно идее Сати, отныне музыка должна служить звуковым фоном повседневной жизни, выполняющим роль своего рода «музыкальных обоев», которые призваны украшать магазины, галереи и жилища, но без того, чтобы привлекать к себе какое бы то ни было отдельное внимание. Три кларнета и тромбон играли по углам",[14] так что их едва можно было приметить, рояль раздавался откуда-то из-за кулисы, а сам Сати и Мийо прохаживались рядом, «в полном распоряжении публики, для получения любых объяснений и заказов». Вот что сам Мийо вспоминал об этом событии тридцать лет спустя:

«Для того, чтобы создать ощущение, что музыка звучит со всех сторон, мы разместили кларнетистов в трёх разных углах зала, пианиста в четвёртом, а тромбониста в ложе первого яруса. Специальное замечание в программке предупреждало публику о том, что придавать значение музыкальным ритурнелям, которые будут исполняться в антрактах, следует не больше, чем люстрам или стульям на галёрке. Однако, несмотря на наше предупреждение, едва только зазвучала музыка, публика устремилась обратно к своим креслам. Напрасно Сати кричал им: „Да разговаривайте же! Гуляйте! Не слушайте!“ Они слушали, они молчали. Всё было испорчено!…»[15]— ( Darius Milhaud, «Notes sans musique»)

Приглашённая не для того, чтобы слушать «Меблировочную музыку», но «прогуливаться, говорить и пить» во время её исполнения, публика, вероятно, была очень удивлена, увидев Эрика Сати чрезвычайно рассерженным — пожалуй, это был первый композитор в истории музыки, испытавший приступ гнева из-за того, что его произведение — слушали… Одни судили о меблировочной музыке как о «пустом мальчишестве», другие как об «ужасной химере», Пуленк, Орик, Дюрей и Тайфер, однако, «сделали вид, что в это время оглохли» и ничего не слышали. После первого исполнения «Меблировочной музыки» на широкой публике доброжелательных отзывов было очень мало, а вернее сказать, не было вовсе. Даже глава дадаистов, художник Франсис Пикабиа под влиянием врагов Сати (в первую очередь, Андре Бретона) допустил довольно ехидный выпад в своём журнале «Дадафон»: «Эрик Сати готов меблировать музыку, чтобы ему сервировали стол».

Окончание: «Невозможная музыка»

Дальнейшее существование «Меблировочной музыки» было связано только с упорством самого Эрика Сати, искренне считавшего её замечательным своим изобретением, а также снисходительностью его друзей и поклонников, иногда позволявших ему экспериментировать. Одно из первых исполнений он устроил в антракте премьеры своего собственного «Сократа», с дозволения заказчицы этого произведения, княгини де Полиньяк. Несколько замечательных образцов своего нового жанра ему удалось «вставить» в заказы, которые делал ему граф де Бомон для своих дивертисментов и светских приёмов. Самый известный из них — «Железный коврик для приёма гостей» (апрель 1924 года, колл. Дж. Кейджа, Northwestern University Library, Эвантсон, Иллинойс). Это произведение для камерного оркестра игралось в вестибюле особняка графа часами, пока светская публика не торопясь собиралась на званый вечер. Но чаще попытки Эрика Сати «пробить» меблировочную музыку в какой-нибудь концерт или спектакль завершались неудачей.

Дальнейшее существование «Меблировочной музыки» было связано только с упорством самого Эрика Сати, искренне считавшего её замечательным своим изобретением, а также снисходительностью его друзей и поклонников, иногда позволявших ему экспериментировать. Одно из первых исполнений он устроил в антракте премьеры своего собственного «Сократа», с дозволения заказчицы этого произведения, княгини де Полиньяк. Несколько замечательных образцов своего нового жанра ему удалось «вставить» в заказы, которые делал ему граф де Бомон для своих дивертисментов и светских приёмов. Самый известный из них — «Железный коврик для приёма гостей» (апрель 1924 года, колл. Дж. Кейджа, Northwestern University Library, Эвантсон, Иллинойс). Это произведение для камерного оркестра игралось в вестибюле особняка графа часами, пока светская публика не торопясь собиралась на званый вечер. Но чаще попытки Эрика Сати «пробить» меблировочную музыку в какой-нибудь концерт или спектакль завершались неудачей.

В начале 1923 года Дариус Мийо привёз из своего американского турне маленький заказ на меблировочную музыку от жены директора «Вашингтон пост», госпожи Эжен Мейер. Написав маленькую пьесу (в четыре такта) для камерного ансамбля, Сати остался чрезвычайно доволен:

«Дорогой Великий Друг. Я счастлив, как король: я только что окончил „штуку“ для американской Дамы. Да. Это из „Меблировочной Музыки“ („Обои в кабинете префекта“). Я написал этот образец для оркестра: малая флейта, кларнет in B, фагот, валторна in F, труба in C, ударные & квинтет. Да. Здесь декоративная & пышная картина — „для долгого взгляда и рассмотрения“. Я этим горжусь. Переписываю вещь начисто & поскорее отсылаю. Да. Спасибо… Если вы для меня имеете сотню таких заказов, я весь в вашем распоряжении».[16]— ( Эрик Сати, Письмо Дариусу Мийо, 26 марта 1923 года)

К слову сказать, американские «Обои в кабинете префекта» были опубликованы и сыграны только через 75 лет после смерти Эрика Сати (в 1999 году).[17] Но о большинстве «меблировочных сочинений» Сати вовсе не осталось свидетельств, были они когда-либо исполнены или так и остались лежать на полу в знаменитой аркёйской комнате композитора, куда всем был закрыт вход. Среди рукописей Сати, найденных там в 1925 году после его смерти, был «Звуковой плиточный пол», сочинённый для того, чтобы стелиться под ноги «во время ланча или при заключении брачного контракта» и «Занавеска без окна» для заполнения времени «во время долгих осенних дождей». Также весьма забавен эскиз меблировочной музыки, основанной на мотиве народной песенки «Ещё стаканчик вина», повторяемом каждые пять секунд — разумеется до бесконечности («сколько влезет»). Все эти сочинения датированы 1917—1918 годами.

Знаменитый художник Фернан Леже вспоминал, как Сати, приведённый в отчаяние выспренностью публики и всеобщей глухотой к его изобретению, пытался убедить его в крайней полезности и разумности своего нововведения:

«Теперь есть всё необходимое для повсеместного применения меблировочной музыки. Эта музыка, которая, так сказать, является только частью окружающего шума, всякого шума, привлекающего внимание. Её ненавязчивая мелодичность смягчает шум ножей и вилок, однако не подавляя его, и не навязывая себя. Она меблировала бы паузы, воцаряющиеся между во время молчания кушающих гостей. Она оберегала бы их от текущих банальностей. Она нейтрализовала бы в то же время и шумы улицы, которые входили бы в музыку без скромности, но и без наглости…»[18]— ( Фернан Леже, «Неизвестный Сати», Рaris Мidi №52, с.137)

Эрик Сати был решительно неугомонным: и не важно было при том, раздражал он или вызывал восторг. Показательно, что даже далеко после 50-летия, газеты продолжали называть его «молодым композитором». Но даже те, кто ругался и не признавал «Меблировочную музыку» искусством, не могли не признавать, что это — очередной эксперимент непрерывного новатора и авангардиста.

«Сати беспрестанно дебютирует. Каждое новое произведение у него становится поводом к открытию нового материала и к неизведанным способам его применения. К тому же он в состоянии оказывать воздействие не подбором нюансов, а всей душой. Музыка наших молодых композиторов на его музыку не похожа, но его душа захватывает их, являя им несравненный пример свободы и здоровья.

- Такой дух обновления, отрицаний, такая роскошь приводят к обвинению художника в несерьёзности. Серьёзный художник тот, кто повторяется. Согласно этим меркам Сати несерьёзен. Его метод отдаляет старость. Среди молодых он остаётся молодым, и их маленький класс с каждым днём обожает его всё больше».[19]

— ( Жан Кокто, из статьи «Новая музыка во Франции», 1922 год)

Но, пожалуй, наивысшим достижением в области «Меблировочной музыки» можно назвать последнее сочинение Сати, которое он написал в ноябре 1924 года, за полгода до смерти. Это был киноантракт «Cinema» из его собственного балета «Relâche» (или «Спектакль отменяется»). Небольшая прикладная пьеса для оркестра продолжительностью около 20 минут была сочинена специально для сопровождения немого кинофильма «Антракт», снятого начинающим режиссёром Рене Клером для показа в начале и середине балетного представления.

По существу антракт «Cinema» не является «Меблировочной музыкой» в чистом виде. Однако Сати, создавая именно оркестровое произведение для аккомпанемента немой киноленте (что само по себе было затеей вполне авангардной), взял для его написания главный принцип меблировочной музыки — повторяемость отдельных звуковых ячеек и тематических фраз. Это позволило ему длить каждый музыкальный отрезок ровно столько времени, сколько требовалось для сопровождения конкретной сцены или отрывка фильма. Несмотря на то, что дадаистский балет «Relâche» почти провалился и собрал дурную прессу, фильм Рене Клера имел большой успех, сделал ему имя в кругах французского авангарда и вошёл в золотой фонд киноклассики XX века.

В 1967 году Рене Клер решил вернуться к старому фильму, сорок лет назад сделавшему ему громкое имя. Он взялся сам перемонтировать старую ленту и создать звуковую версию этого произведения, одновременно добавив к нему «пролог» из «Relâche», чтобы личное изображение автора и музыка Эрика Сати были связаны теперь неразрывно. В качестве саундтрека для кинокартины была специально сделана запись киноантракта «Relâche» в исполнении оркестра под управлением Анри Соге.[20] Уже в последние годы жизни, будучи увенчанным лаврами мастером, Рене Клер утверждал, что музыка «Cinema», сочиненная Сати в 1924 к его фильму была «самой кинематографической партитурой, которую он когда-либо держал в своих руках».

Послесловие: «Неожиданная музыка»

После смерти Эрика Сати «Меблировочная музыка» была надолго забыта. Кое-где она сохранилась в рукописях или упоминалась в мемуарах современников. По существу даже не известно точное количество и список созданных в этом жанре сочинений. Дело также осложнялось тем, что на взгляд непосвящённого человека, листок с меблировочной пьесой не был похож на целое произведение и напоминал то ли эскиз, то ли обрывок, то ли нечто недописанное. Именно такое мнение и высказывал Анри Соге, держатель большинства меблировочных рукописей Сати.

Спустя десять-двадцать лет даже воспоминания современников о «Меблировочной музыке» превратились в нечто совершенно курьёзное. Так, Артюр Онеггер, вспоминая вскользь о своём первом столкновении с этой выдумкой Сати, просто скорбел о принижении роли музыки в современном обществе:

«В 1919 году Сати провозгласил необходимость иметь „обстановочную музыку“ (sic! — так названо в русском переводе), которая звучала бы совсем не для того, чтобы её слушали, а служила бы чем-то вроде обоев. Сегодня мы умудрились свести к подобному уровню наше отношение к баховской Мессе h-moll или, например, к бетховенскому Квартету op.132».[21]— ( Артюр Онеггер, «Я – композитор»)

А тот же Жорж Орик, пытаясь объяснить происхождение и смысл «Меблировочной музыки», сводил всё к простому влиянию алкоголя. По мнению Орика, всё новаторство «меблировочной музыки» заключалось в том, что Сати хотел предоставить публике полную свободу не прерывать любимое занятие и «продолжать пить» при прослушивании. «Если бы Сати не пил, — сказал Орик сегодня, — он был бы святым». Впрочем, возражая ему, Жан Кокто тотчас выразил мнение, что «алкоголь не играл никакой роли в творчестве Сати»,[22] (из письма Жана Кокто Виланду Майру, 1929 год).

Таким образом продолжалось вплоть до конца 1950-х годов, пока не произошла уже описанная выше встреча композитора Анри Соге и будущего минималиста Джона Кейджа. Спустя полвека меблировочные идеи оказались неожиданно понятны, сам Сати приобрёл привычный вид «Предтечи», а «Меблировочная музыка» сделалась его очередным предвидением, как было уже не раз. Достаточно только прочитать один из отрывков Кейджа, чтобы вспомнить известный пассаж Сати о скуке:

«В дзен-буддизме говорят: если какая-то вещь вам скучна по прошествии двух минут, занимайтесь четыре. Если скука продолжается, продолжайте восемь, шестнадцать, тридцать две и так далее. В конце концов окажется, что совсем не скучно, а живо и интересно».[9]— ( John Cage, «Silence», Edition Denoel, Paris, 1970, p.50)

Таким образом, главная ответственность художника по Кейджу (и Сати) состоит прежде всего в том, чтобы своим творчеством преобразовать скуку в привлекательное время. Во всяком случае, Джон Кейдж без сомнения первым сумел увидеть дальше остальных, открыв в непрерывной повторяемости одних же самых музыкальных фраз возможность дать «особенный выход композиторской индивидуальности и выразить в звуках свободу их внутренней сущности».

«Не так уж и важно, — сказал он, — даже если Сати не хотел этого сознательно. Во всяком случае теперь считается, что это он открыл дорогу».— ( интервью с Х.Шатц для телефильма об Эрике Сати «Господин бедняк», 1972)

Эта и была та самая дорога, которую Джон Кейдж впоследствии превратил в так называемую «транс-музыку» (иначе, «репетативную музыку»[2]:36), или минимализм.[23] По этой дороге несколько лет спустя пошли: Стив Райх, Джон Адамс, Филипп Гласс, Терри Райли, Ла Монте Янг и многие другие вплоть до — сего дня. Кстати говоря, этот последний, то есть Ла Монте Янг, основал свой «Театр вечной музыки» именно в 1963 году, в том же году, когда Кейдж впервые полностью исполнил 840 «Неприятностей» Эрика Сати.[18] И в начале всего этого большого пути — теперь, после всего — оказалась «Меблировочная музыка» Эрика Сати.

Источники

- ↑ Эрик Сати, Юрий Ханон. «Воспоминания задним числом». — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010. — С. 449. — 682 с. — ISBN 978-5-87417-338-8.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Юрий Ханон. Альфонс, которого не было. — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2013. — 544 с. — ISBN 978-5-87417-421-7.

- ↑ Erik Satie. «Ecrits». — Paris: Editions Gerard Lebovici, 1990. — С. 285.

- ↑ [www.youtube.com/watch?v=7EeYdjrYWZY&feature=related] // Erik Satie 1/840 Vexations (Видео)

- ↑ Erik Satie. Correspondance presque complete. — Paris: Fayard / Imec, 2000. — С. 1124.

- ↑ 1 2 Эрик Сати, Юрий Ханон. Воспоминания задним числом. — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010. — С. 389. — 682 с. — ISBN 978-5-87417-338-8.

- ↑ Эрик Сати, Юрий Ханон. Воспоминания задним числом. — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010. — С. 301. — 682 с. — ISBN 978-5-87417-338-8.

- ↑ Erik Satie. Correspondance presque complete. — Paris: Fayard / Imec, 2000. — С. 377.

- ↑ 1 2 Erik Satie. «Ecrits». — Paris: Editions Gerard Lebovici, 1990. — С. 304.

- ↑ Жан Кокто. «Чистый лист». — Paris: журнал «Paris-Midi», апрель 1919.

- ↑ Эрик Сати, Юрий Ханон. Воспоминания задним числом. — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010. — С. 438. — 682 с. — ISBN 978-5-87417-338-8.

- ↑ Шнеерсон Г.М. Французская музыка XX века. — М.: Музыка, 1964. — С. 252-253.

- ↑ 1 2 Erik Satie. Correspondance presque complete. — Paris: Fayard / Imec, 2000. — С. 395-397.

- ↑ Шнеерсон Г.М. Французская музыка XX века. — М.: Музыка, 1964. — С. 193.

- ↑ Darius Milhaud. «Notes sans musique». — Paris, 1949. — С. 138.

- ↑ Erik Satie. Correspondance presque complete. — Paris: Fayard / Imec, 2000. — С. 529.

- ↑ [www.youtube.com/watch?v=GNJDBykiBrc&hl=ru] // Erik Satie Furniture Music, Chamber League (Видео)

- ↑ 1 2 Erik Satie. «Ecrits». — Paris: Editions Gerard Lebovici, 1990. — С. 314-316.

- ↑ Жан Кокто. «Петух и Арлекин». — М.: «Прест», 2000. — С. 66-67. — 224 с. — 500 экз.

- ↑ Erik Satie. Correspondance presque complete. — Paris: Fayard / Imec,, 2000. — Т. 1. — С. 721-722. — 1260 с.

- ↑ А.Онеггер. «О музыкальном искусстве». — Ленинград: Музыка, 1985. — С. 149. — 216 с. — 13 700 экз.

- ↑ Erik Satie. «Ecrits». — Paris: Editions Gerard Lebovici, 1990. — С. 262.

- ↑ [www.youtube.com/watch?v=sLSMXxt2uBY&feature=related] // Erik Satie, «Vexations», минималистическая инсталляция (Видео)

Напишите отзыв о статье "Меблировочная музыка"

Литература

- Erik Satie, «Ecrits». — Paris, Editions Gerard Lebovici, 1990.

- Erik Satie, Correspondance presque complete. — Paris, Fayard / Imec, 2000.

- Milhaud Darius, «Notes sans musique». — Paris, 1949.

- Эрик Сати, Юрий Ханон «Воспоминания задним числом». — СПб., Центр Средней Музыки, 2009.

- Юрий Ханон «Альфонс, которого не было». — СПб., Центр Средней Музыки & Лики России, 2013.

- Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 1964; 2 изд. — 1970;

- Жан Кокто, «Петух и Арлекин». — М., «Прест», 2000.

- Онеггер А., «О музыкальном искусстве». — Ленинград, «Музыка», 1985.

- Франсис Пуленк «Я и мои друзья». — Ленинград: Музыка (Ленинградское отделение), 1977;

- Филенко Г. «Французская музыка ХХ века» — Л.: Музыка, 1983;

- CD. Erik Satie : Vexations, Musique d’ameublement, Cinema. Paul Hindemith : Konzertstϋck fϋr Trautonium und Streicher. Apex, 2564 60239-2. Erato Disques, 1980.

Ссылки

- [khanograf.ru/arte/Меблировочная_музыка_(Эрик_Сати) «Меблировочная музыка» Эрика Сати — на сайте Хано́граф]

- [r00038pq.bget.ru/arte/Минимализм_до_минимализма_(Этика_в_эстетике) Эрик Сати: минимализм до минимализма (Минимальная музыка)]

| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |

Отрывок, характеризующий Меблировочная музыка

Познав чрез опыты, каков Багратион,Не смеет утруждать Алкидов русских боле…»

Но еще он не кончил стихов, как громогласный дворецкий провозгласил: «Кушанье готово!» Дверь отворилась, загремел из столовой польский: «Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс», и граф Илья Андреич, сердито посмотрев на автора, продолжавшего читать стихи, раскланялся перед Багратионом. Все встали, чувствуя, что обед был важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. На первом месте, между двух Александров – Беклешова и Нарышкина, что тоже имело значение по отношению к имени государя, посадили Багратиона: 300 человек разместились в столовой по чинам и важности, кто поважнее, поближе к чествуемому гостю: так же естественно, как вода разливается туда глубже, где местность ниже.

Перед самым обедом граф Илья Андреич представил князю своего сына. Багратион, узнав его, сказал несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреич радостно и гордо оглядывал всех в то время, как Багратион говорил с его сыном.

Николай Ростов с Денисовым и новым знакомцем Долоховым сели вместе почти на середине стола. Напротив них сел Пьер рядом с князем Несвицким. Граф Илья Андреич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угащивал князя, олицетворяя в себе московское радушие.

Труды его не пропали даром. Обеды его, постный и скоромный, были великолепны, но совершенно спокоен он всё таки не мог быть до конца обеда. Он подмигивал буфетчику, шопотом приказывал лакеям, и не без волнения ожидал каждого, знакомого ему блюда. Всё было прекрасно. На втором блюде, вместе с исполинской стерлядью (увидав которую, Илья Андреич покраснел от радости и застенчивости), уже лакеи стали хлопать пробками и наливать шампанское. После рыбы, которая произвела некоторое впечатление, граф Илья Андреич переглянулся с другими старшинами. – «Много тостов будет, пора начинать!» – шепнул он и взяв бокал в руки – встал. Все замолкли и ожидали, что он скажет.

– Здоровье государя императора! – крикнул он, и в ту же минуту добрые глаза его увлажились слезами радости и восторга. В ту же минуту заиграли: «Гром победы раздавайся».Все встали с своих мест и закричали ура! и Багратион закричал ура! тем же голосом, каким он кричал на Шенграбенском поле. Восторженный голос молодого Ростова был слышен из за всех 300 голосов. Он чуть не плакал. – Здоровье государя императора, – кричал он, – ура! – Выпив залпом свой бокал, он бросил его на пол. Многие последовали его примеру. И долго продолжались громкие крики. Когда замолкли голоса, лакеи подобрали разбитую посуду, и все стали усаживаться, и улыбаясь своему крику переговариваться. Граф Илья Андреич поднялся опять, взглянул на записочку, лежавшую подле его тарелки и провозгласил тост за здоровье героя нашей последней кампании, князя Петра Ивановича Багратиона и опять голубые глаза графа увлажились слезами. Ура! опять закричали голоса 300 гостей, и вместо музыки послышались певчие, певшие кантату сочинения Павла Ивановича Кутузова.

«Тщетны россам все препоны,

Храбрость есть побед залог,

Есть у нас Багратионы,

Будут все враги у ног» и т.д.

Только что кончили певчие, как последовали новые и новые тосты, при которых всё больше и больше расчувствовался граф Илья Андреич, и еще больше билось посуды, и еще больше кричалось. Пили за здоровье Беклешова, Нарышкина, Уварова, Долгорукова, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех членов клуба, за здоровье всех гостей клуба и наконец отдельно за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреича. При этом тосте граф вынул платок и, закрыв им лицо, совершенно расплакался.

Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел и много пил, как и всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день какая то большая перемена. Он молчал всё время обеда и, щурясь и морщась, глядел кругом себя или остановив глаза, с видом совершенной рассеянности, потирал пальцем переносицу. Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, происходящего вокруг него, и думал о чем то одном, тяжелом и неразрешенном.

Этот неразрешенный, мучивший его вопрос, были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано с той подлой шутливостью, которая свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки, и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного него. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными, наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая всё прошедшее своей жены и ее отношения с Долоховым, Пьер видел ясно, что то, что сказано было в письме, могло быть правда, могло по крайней мере казаться правдой, ежели бы это касалось не его жены. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено всё после кампании, вернулся в Петербург и приехал к нему. Пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и дал ему взаймы денег. Пьер вспоминал, как Элен улыбаясь выражала свое неудовольствие за то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил ему красоту его жены, и как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними.

«Да, он очень красив, думал Пьер, я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтобы осрамить мое имя и посмеяться надо мной, именно потому, что я хлопотал за него и призрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно бы придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда; но я не верю, не имею права и не могу верить». Он вспоминал то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека, или убивал из пистолета лошадь ямщика. Это выражение часто было на лице Долохова, когда он смотрел на него. «Да, он бретёр, думал Пьер, ему ничего не значит убить человека, ему должно казаться, что все боятся его, ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно я боюсь его», думал Пьер, и опять при этих мыслях он чувствовал, как что то страшное и безобразное поднималось в его душе. Долохов, Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень веселы. Ростов весело переговаривался с своими двумя приятелями, из которых один был лихой гусар, другой известный бретёр и повеса, и изредка насмешливо поглядывал на Пьера, который на этом обеде поражал своей сосредоточенной, рассеянной, массивной фигурой. Ростов недоброжелательно смотрел на Пьера, во первых, потому, что Пьер в его гусарских глазах был штатский богач, муж красавицы, вообще баба; во вторых, потому, что Пьер в сосредоточенности и рассеянности своего настроения не узнал Ростова и не ответил на его поклон. Когда стали пить здоровье государя, Пьер задумавшись не встал и не взял бокала.

– Что ж вы? – закричал ему Ростов, восторженно озлобленными глазами глядя на него. – Разве вы не слышите; здоровье государя императора! – Пьер, вздохнув, покорно встал, выпил свой бокал и, дождавшись, когда все сели, с своей доброй улыбкой обратился к Ростову.

– А я вас и не узнал, – сказал он. – Но Ростову было не до этого, он кричал ура!

– Что ж ты не возобновишь знакомство, – сказал Долохов Ростову.

– Бог с ним, дурак, – сказал Ростов.

– Надо лелеять мужей хорошеньких женщин, – сказал Денисов. Пьер не слышал, что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся.

– Ну, теперь за здоровье красивых женщин, – сказал Долохов, и с серьезным выражением, но с улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру.

– За здоровье красивых женщин, Петруша, и их любовников, – сказал он.

Пьер, опустив глаза, пил из своего бокала, не глядя на Долохова и не отвечая ему. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов перегнулся, выхватил листок из его руки и стал читать. Пьер взглянул на Долохова, зрачки его опустились: что то страшное и безобразное, мутившее его во всё время обеда, поднялось и овладело им. Он нагнулся всем тучным телом через стол: – Не смейте брать! – крикнул он.

Услыхав этот крик и увидав, к кому он относился, Несвицкий и сосед с правой стороны испуганно и поспешно обратились к Безухову.

– Полноте, полно, что вы? – шептали испуганные голоса. Долохов посмотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами, с той же улыбкой, как будто он говорил: «А вот это я люблю». – Не дам, – проговорил он отчетливо.

Бледный, с трясущейся губой, Пьер рванул лист. – Вы… вы… негодяй!.. я вас вызываю, – проговорил он, и двинув стул, встал из за стола. В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова, он почувствовал, что вопрос о виновности его жены, мучивший его эти последние сутки, был окончательно и несомненно решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы Денисова, чтобы Ростов не вмешивался в это дело, Ростов согласился быть секундантом Долохова, и после стола переговорил с Несвицким, секундантом Безухова, об условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Ростов с Долоховым и Денисовым до позднего вечера просидели в клубе, слушая цыган и песенников.

– Так до завтра, в Сокольниках, – сказал Долохов, прощаясь с Ростовым на крыльце клуба.

– И ты спокоен? – спросил Ростов…

Долохов остановился. – Вот видишь ли, я тебе в двух словах открою всю тайну дуэли. Ежели ты идешь на дуэль и пишешь завещания да нежные письма родителям, ежели ты думаешь о том, что тебя могут убить, ты – дурак и наверно пропал; а ты иди с твердым намерением его убить, как можно поскорее и повернее, тогда всё исправно. Как мне говаривал наш костромской медвежатник: медведя то, говорит, как не бояться? да как увидишь его, и страх прошел, как бы только не ушел! Ну так то и я. A demain, mon cher! [До завтра, мой милый!]

На другой день, в 8 часов утра, Пьер с Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова. Пьер имел вид человека, занятого какими то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он видимо не спал ту ночь. Он рассеянно оглядывался вокруг себя и морщился, как будто от яркого солнца. Два соображения исключительно занимали его: виновность его жены, в которой после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него человека. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте, думал Пьер. Даже наверное я бы сделал то же самое; к чему же эта дуэль, это убийство? Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда нибудь», приходило ему в голову. Но именно в те минуты, когда ему приходили такие мысли. он с особенно спокойным и рассеянным видом, внушавшим уважение смотревшим на него, спрашивал: «Скоро ли, и готово ли?»

Когда всё было готово, сабли воткнуты в снег, означая барьер, до которого следовало сходиться, и пистолеты заряжены, Несвицкий подошел к Пьеру.

– Я бы не исполнил своей обязанности, граф, – сказал он робким голосом, – и не оправдал бы того доверия и чести, которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом, ежели бы я в эту важную минуту, очень важную минуту, не сказал вам всю правду. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин, и что не стоит того, чтобы за него проливать кровь… Вы были неправы, не совсем правы, вы погорячились…

– Ах да, ужасно глупо… – сказал Пьер.

– Так позвольте мне передать ваше сожаление, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваше извинение, – сказал Несвицкий (так же как и другие участники дела и как и все в подобных делах, не веря еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли). – Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с одной стороны не было. Позвольте мне переговорить…

– Нет, об чем же говорить! – сказал Пьер, – всё равно… Так готово? – прибавил он. – Вы мне скажите только, как куда ходить, и стрелять куда? – сказал он, неестественно кротко улыбаясь. – Он взял в руки пистолет, стал расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он не хотел сознаваться. – Ах да, вот так, я знаю, я забыл только, – говорил он.

– Никаких извинений, ничего решительно, – говорил Долохов Денисову, который с своей стороны тоже сделал попытку примирения, и тоже подошел к назначенному месту.

Место для поединка было выбрано шагах в 80 ти от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой истаявшим от стоявших последние дни оттепелей снегом. Противники стояли шагах в 40 ка друг от друга, у краев поляны. Секунданты, размеряя шаги, проложили, отпечатавшиеся по мокрому, глубокому снегу, следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в 10 ти шагах друг от друга. Оттепель и туман продолжались; за 40 шагов ничего не было видно. Минуты три всё было уже готово, и всё таки медлили начинать, все молчали.

– Ну, начинать! – сказал Долохов.

– Что же, – сказал Пьер, всё так же улыбаясь. – Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Денисов первый вышел вперед до барьера и провозгласил:

– Так как п'отивники отказались от п'ими'ения, то не угодно ли начинать: взять пистолеты и по слову т'и начинать сходиться.

– Г…'аз! Два! Т'и!… – сердито прокричал Денисов и отошел в сторону. Оба пошли по протоптанным дорожкам всё ближе и ближе, в тумане узнавая друг друга. Противники имели право, сходясь до барьера, стрелять, когда кто захочет. Долохов шел медленно, не поднимая пистолета, вглядываясь своими светлыми, блестящими, голубыми глазами в лицо своего противника. Рот его, как и всегда, имел на себе подобие улыбки.

– Так когда хочу – могу стрелять! – сказал Пьер, при слове три быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо боясь как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова, и потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение; но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из за дыма показалась его фигура. Одной рукой он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов подбежал и что то сказал ему.

– Не…е…т, – проговорил сквозь зубы Долохов, – нет, не кончено, – и сделав еще несколько падающих, ковыляющих шагов до самой сабли, упал на снег подле нее. Левая рука его была в крови, он обтер ее о сюртук и оперся ею. Лицо его было бледно, нахмуренно и дрожало.

– Пожалу… – начал Долохов, но не мог сразу выговорить… – пожалуйте, договорил он с усилием. Пьер, едва удерживая рыдания, побежал к Долохову, и хотел уже перейти пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул: – к барьеру! – и Пьер, поняв в чем дело, остановился у своей сабли. Только 10 шагов разделяло их. Долохов опустился головой к снегу, жадно укусил снег, опять поднял голову, поправился, подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и сосал его; губы его дрожали, но всё улыбаясь; глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться.

– Боком, закройтесь пистолетом, – проговорил Несвицкий.

– 3ак'ойтесь! – не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику.

Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова.

– Мимо! – крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом книзу. Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова:

– Глупо… глупо! Смерть… ложь… – твердил он морщась. Несвицкий остановил его и повез домой.

Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова.

Долохов, молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали; но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и, с трудом приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно нежное выражение лица Долохова.

– Ну, что? как ты чувствуешь себя? – спросил Ростов.

– Скверно! но не в том дело. Друг мой, – сказал Долохов прерывающимся голосом, – где мы? Мы в Москве, я знаю. Я ничего, но я убил ее, убил… Она не перенесет этого. Она не перенесет…

– Кто? – спросил Ростов.

– Мать моя. Моя мать, мой ангел, мой обожаемый ангел, мать, – и Долохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее.

Ростов поехал вперед исполнять поручение, и к великому удивлению своему узнал, что Долохов, этот буян, бретёр Долохов жил в Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой, и был самый нежный сын и брат.

Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли, он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном, отцовском кабинете, в том самом, в котором умер граф Безухий.

Он прилег на диван и хотел заснуть, для того чтобы забыть всё, что было с ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег.

«Что ж было? – спрашивал он сам себя. – Я убил любовника , да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? – Оттого, что ты женился на ней, – отвечал внутренний голос.

«Но в чем же я виноват? – спрашивал он. – В том, что ты женился не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее, – и ему живо представилась та минута после ужина у князя Василья, когда он сказал эти невыходившие из него слова: „Je vous aime“. [Я вас люблю.] Всё от этого! Я и тогда чувствовал, думал он, я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло». Он вспомнил медовый месяц, и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12 м часу дня, в шелковом халате пришел из спальни в кабинет, и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастию своего принципала.

«А сколько раз я гордился ею, гордился ее величавой красотой, ее светским тактом, думал он; гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился?! Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний, а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и всё стало ясно!

«Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность; она с спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой: пусть делает, что хочет, говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что она не дура, чтобы желать иметь детей, и что от меня детей у нее не будет».

Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая нибудь дура… поди сам попробуй… allez vous promener», [убирайся,] говорила она. Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. Да я никогда не любил ее, говорил себе Пьер; я знал, что она развратная женщина, повторял он сам себе, но не смел признаться в этом.

И теперь Долохов, вот он сидит на снегу и насильно улыбается, и умирает, может быть, притворным каким то молодечеством отвечая на мое раскаянье!»

Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю, так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он переработывал один в себе свое горе.

«Она во всем, во всем она одна виновата, – говорил он сам себе; – но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал этот: „Je vous aime“, [Я вас люблю?] который был ложь и еще хуже чем ложь, говорил он сам себе. Я виноват и должен нести… Что? Позор имени, несчастие жизни? Э, всё вздор, – подумал он, – и позор имени, и честь, всё условно, всё независимо от меня.

«Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы с своей точки зрения, так же как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью? – Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться, и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи. «Зачем я сказал ей: „Je vous aime?“ все повторял он сам себе. И повторив 10 й раз этот вопрос, ему пришло в голову Мольерово: mais que diable allait il faire dans cette galere? [но за каким чортом понесло его на эту галеру?] и он засмеялся сам над собою.

Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтоб ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с нею.

Утром, когда камердинер, внося кофе, вошел в кабинет, Пьер лежал на отоманке и с раскрытой книгой в руке спал.

Он очнулся и долго испуганно оглядывался не в силах понять, где он находится.

– Графиня приказала спросить, дома ли ваше сиятельство? – спросил камердинер.

Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня в белом, атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах (две огромные косы en diademe [в виде диадемы] огибали два раза ее прелестную голову) вошла в комнату спокойно и величественно; только на мраморном несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она с своим всёвыдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофей и вышел. Пьер робко чрез очки посмотрел на нее, и, как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать: но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно и опять робко взглянул на нее. Она не села, и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая пока выйдет камердинер.

– Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю, – сказала она строго.

– Я? что я? – сказал Пьер.

– Вот храбрец отыскался! Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать! Что? Я вас спрашиваю. – Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить.

– Коли вы не отвечаете, то я вам скажу… – продолжала Элен. – Вы верите всему, что вам скажут, вам сказали… – Элен засмеялась, – что Долохов мой любовник, – сказала она по французски, с своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово, – и вы поверили! Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью! То, что вы дурак, que vous etes un sot, [что вы дурак,] так это все знали! К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы; к тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете, – Элен всё более и более возвышала голос и одушевлялась, – который лучше вас во всех отношениях…

– Гм… гм… – мычал Пьер, морщась, не глядя на нее и не шевелясь ни одним членом.

– И почему вы могли поверить, что он мой любовник?… Почему? Потому что я люблю его общество? Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше.

– Не говорите со мной… умоляю, – хрипло прошептал Пьер.

– Отчего мне не говорить! Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников (des аmants), а я этого не сделала, – сказала она. Пьер хотел что то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражения она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту: грудь его стесняло, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно.

– Нам лучше расстаться, – проговорил он прерывисто.

– Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, – сказала Элен… Расстаться, вот чем испугали!

Пьер вскочил с дивана и шатаясь бросился к ней.

– Я тебя убью! – закричал он, и схватив со стола мраморную доску, с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее.

Лицо Элен сделалось страшно: она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы

Элен не выбежала из комнаты.

Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло большую половину его состояния, и один уехал в Петербург.

Прошло два месяца после получения известий в Лысых Горах об Аустерлицком сражении и о погибели князя Андрея, и несмотря на все письма через посольство и на все розыски, тело его не было найдено, и его не было в числе пленных. Хуже всего для его родных было то, что оставалась всё таки надежда на то, что он был поднят жителями на поле сражения, и может быть лежал выздоравливающий или умирающий где нибудь один, среди чужих, и не в силах дать о себе вести. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который извещал князя об участи, постигшей его сына.

«Ваш сын, в моих глазах, писал Кутузов, с знаменем в руках, впереди полка, пал героем, достойным своего отца и своего отечества. К общему сожалению моему и всей армии, до сих пор неизвестно – жив ли он, или нет. Себя и вас надеждой льщу, что сын ваш жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы поименован был».

Получив это известие поздно вечером, когда он был один в. своем кабинете, старый князь, как и обыкновенно, на другой день пошел на свою утреннюю прогулку; но был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором и, хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал.

Когда, в обычное время, княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее.

– А! Княжна Марья! – вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. (Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем,что последовало.)

Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо, и что то вдруг опустилось в ней. Глаза ее перестали видеть ясно. Она по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу, увидала, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастие, худшее в жизни, несчастие, еще не испытанное ею, несчастие непоправимое, непостижимое, смерть того, кого любишь.

– Mon pere! Andre? [Отец! Андрей?] – Сказала неграциозная, неловкая княжна с такой невыразимой прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда, и всхлипнув отвернулся.

– Получил известие. В числе пленных нет, в числе убитых нет. Кутузов пишет, – крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком, – убит!

Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и что то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, подошла к нему, взяла его за руку, потянула к себе и обняла за сухую, жилистую шею.

– Mon pere, – сказала она. – Не отвертывайтесь от меня, будемте плакать вместе.

– Мерзавцы, подлецы! – закричал старик, отстраняя от нее лицо. – Губить армию, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизе. – Княжна бессильно опустилась в кресло подле отца и заплакала. Она видела теперь брата в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой, с своим нежным и вместе высокомерным видом. Она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. «Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? Там ли, в обители вечного спокойствия и блаженства?» думала она.

– Mon pere, [Отец,] скажите мне, как это было? – спросила она сквозь слезы.

– Иди, иди, убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья. Иди и скажи Лизе. Я приду.

Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой, и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам, посмотрела на княжну Марью. Видно было, что глаза ее не видали княжну Марью, а смотрели вглубь – в себя – во что то счастливое и таинственное, совершающееся в ней.

– Marie, – сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, – дай сюда твою руку. – Она взяла руку княжны и наложила ее себе на живот.

Глаза ее улыбались ожидая, губка с усиками поднялась, и детски счастливо осталась поднятой.

Княжна Марья стала на колени перед ней, и спрятала лицо в складках платья невестки.

– Вот, вот – слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его, – сказала Лиза, блестящими, счастливыми глазами глядя на золовку. Княжна Марья не могла поднять головы: она плакала.

– Что с тобой, Маша?

– Ничего… так мне грустно стало… грустно об Андрее, – сказала она, отирая слезы о колени невестки. Несколько раз, в продолжение утра, княжна Марья начинала приготавливать невестку, и всякий раз начинала плакать. Слезы эти, которых причину не понимала маленькая княгиня, встревожили ее, как ни мало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая чего то. Перед обедом в ее комнату вошел старый князь, которого она всегда боялась, теперь с особенно неспокойным, злым лицом и, ни слова не сказав, вышел. Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала.

– Получили от Андрея что нибудь? – сказала она.

– Нет, ты знаешь, что еще не могло притти известие, но mon реrе беспокоится, и мне страшно.

– Так ничего?

– Ничего, – сказала княжна Марья, лучистыми глазами твердо глядя на невестку. Она решилась не говорить ей и уговорила отца скрыть получение страшного известия от невестки до ее разрешения, которое должно было быть на днях. Княжна Марья и старый князь, каждый по своему, носили и скрывали свое горе. Старый князь не хотел надеяться: он решил, что князь Андрей убит, и не смотря на то, что он послал чиновника в Австрию розыскивать след сына, он заказал ему в Москве памятник, который намерен был поставить в своем саду, и всем говорил, что сын его убит. Он старался не изменяя вести прежний образ жизни, но силы изменяли ему: он меньше ходил, меньше ел, меньше спал, и с каждым днем делался слабее. Княжна Марья надеялась. Она молилась за брата, как за живого и каждую минуту ждала известия о его возвращении.

– Ma bonne amie, [Мой добрый друг,] – сказала маленькая княгиня утром 19 го марта после завтрака, и губка ее с усиками поднялась по старой привычке; но как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини, поддавшейся общему настроению, хотя и не знавшей его причины, – была такая, что она еще более напоминала об общей печали.

– Ma bonne amie, je crains que le fruschtique (comme dit Фока – повар) de ce matin ne m'aie pas fait du mal. [Дружочек, боюсь, чтоб от нынешнего фриштика (как называет его повар Фока) мне не было дурно.]

– А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна, – испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми, мягкими шагами подбегая к невестке.

– Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? – сказала одна из бывших тут горничных. (Марья Богдановна была акушерка из уездного города, жившая в Лысых Горах уже другую неделю.)

– И в самом деле, – подхватила княжна Марья, – может быть, точно. Я пойду. Courage, mon ange! [Не бойся, мой ангел.] Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты.

– Ах, нет, нет! – И кроме бледности, на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания.

– Non, c'est l'estomac… dites que c'est l'estomac, dites, Marie, dites…, [Нет это желудок… скажи, Маша, что это желудок…] – и княгиня заплакала детски страдальчески, капризно и даже несколько притворно, ломая свои маленькие ручки. Княжна выбежала из комнаты за Марьей Богдановной.

– Mon Dieu! Mon Dieu! [Боже мой! Боже мой!] Oh! – слышала она сзади себя.

Потирая полные, небольшие, белые руки, ей навстречу, с значительно спокойным лицом, уже шла акушерка.

– Марья Богдановна! Кажется началось, – сказала княжна Марья, испуганно раскрытыми глазами глядя на бабушку.

– Ну и слава Богу, княжна, – не прибавляя шага, сказала Марья Богдановна. – Вам девицам про это знать не следует.