Стоянович, Младен

| Младен Стоянович | |

| Младен Стојановић | |

| Прозвище |

Доктор Младен |

|---|---|

| Принадлежность | |

| Род войск |

военные врачи |

| Годы службы |

1941—1942 |

| Звание |

|

| Командовал | |

| Сражения/войны | |

| Награды и премии | |

| Связи |

Стоянович, Сретен (брат) |

Младен Стоянович (серб. Mladen Stojanović / Младен Стојановић; 7 апреля 1896, Приедор — 1 апреля 1942, Йошавка) — сербский боснийский врач и революционер, один из известнейших деятелей югославского партизанского движения в годы Народно-освободительной войны Югославии, командир и главный медик 2-го Краинского партизанского отряда. Народный герой Югославии.

В возрасте 15 лет Стоянович стал активистом студенческой группы «Млада Босна», выступавшей против владычества Австро-Венгрии в Боснии и Герцеговине. В 1912 году он вошёл в состав сербской националистической группы «Народная оборона», которая под покровительством Королевства Сербии вела партизанскую войну на территории Боснии. Стоянович был арестован полицией в июле 1914 года и осуждён на 16 лет тюрьмы, но помилован в 1917 году. После Первой мировой войны он получил высшее медицинское образование и начал в 1929 году частную практику в Приедоре. С сентября 1940 года состоял в Коммунистической партии Югославии.

После вторжения в Югославию армий блока Оси и образования Независимого государства Хорватии Стояновича бросили в тюрьму усташи, пришедшие к власти, но он сбежал оттуда и выбрался на гору Козара, где вступил в группу сбежавших из Приедора коммунистов. Партия назначила Стояновича лидером партизанского движения в Приедоре: 30 июля 1941 началась партизанская война против усташей в тех краях. Жители сербских деревень собрали армию и окружили Приедор, защищаемый гарнизоном из немцев, усташей и хорватских домобранцев. В августе 1941 года Стоянович стал лидером всего движения в Козаре и стал организовывать партизанские отряды. Под его руководством партизаны завязали бои с конца сентября 1941 года. В начале ноября 1941 года из партизан Козары был образован 2-й Краинский народно-освободительный партизанский отряд, командовать которым и стал Младен Стоянович. К концу 1941 года отряд контролировал территорию около Козары площадью почти 2500 км².

30 декабря 1941 Стоянович прибыл в округ Грмеч, контролируемый 1-м Краинским народно-освободительным партизанским отрядом. Итальянские войска убеждали местное сербское население, что охраняют их от нападений бандитов. Стояновичу предстояло переубедить местных жителей и попросить их помочь партизанам выгнать итальянцев. Вплоть до февраля 1942 года Стоянович занимался этой деятельностью, пока партия не подтвердила, что он справился успешно с заданием. В феврале 1942 года он стал начальником Оперативного штаба НОАЮ в Боснийской Краине, который следил за действиями сербских четников, с которыми враждовали партизаны. 5 марта 1942 Стоянович был тяжело ранен после нападения засады четников и был отправлен в полевой госпиталь в Йошавке. В ночь с 31 марта на 1 апреля 1942 Йошавский партизанский отряд выдал Младена Стояновича четникам, и те нашли, захватили его в плен и потом убили.

2-й Краинский партизанский отряд получил имя Младена Стояновича как память о нём, а 7 августа 1942 доктору присвоили посмертно звание Народного героя Югославии. После войны в Приедоре был открыт мемориальный парк, память также была увековечена в наименованиях улиц, общественных учреждений, песнях и кинофильмах.

Содержание

Ранние годы

Младен Стоянович родился 7 апреля 1896 года в городе Приедор, расположенном в Боснийской Краине[1]. Он тогда входил в состав Кондоминиума Босния и Герцеговина, принадлежавшего Австро-Венгрии. Отец — Симо Стоянович, священник Сербской православной церкви в третьем поколении; окончил факультет богословия и стал первым представителем семьи, получившим высшее университетское образование. Симо выступал за широкую церковную и образовательную автономию для сербов в Боснии и Герцеговине. Мать — Йованка Стоянович. Дедушка Младена по материнской линии, Теодор Вуясинович, родом из Дубицы[2], также был православным священником и участвовал в восстании Петра Пеции против османского владычества[3].

Младен Стоянович родился 7 апреля 1896 года в городе Приедор, расположенном в Боснийской Краине[1]. Он тогда входил в состав Кондоминиума Босния и Герцеговина, принадлежавшего Австро-Венгрии. Отец — Симо Стоянович, священник Сербской православной церкви в третьем поколении; окончил факультет богословия и стал первым представителем семьи, получившим высшее университетское образование. Симо выступал за широкую церковную и образовательную автономию для сербов в Боснии и Герцеговине. Мать — Йованка Стоянович. Дедушка Младена по материнской линии, Теодор Вуясинович, родом из Дубицы[2], также был православным священником и участвовал в восстании Петра Пеции против османского владычества[3].

Стоянович окончил сербскую начальную школу в Приедоре в 1906 году, а в 1907 году первый класс гимназии в Сараево, после чего переехал в Тузлу, где окончил семь классов гимназии и получил среднее образование. С 1908 года он учился со своим братом Сретеном Стояновичем, будущим известным скульптором[1].

Активист «Млады Босны»

Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину 6 октября 1908 года, что вызвало кризис в Европе и раскалило до предела отношения между ведущими державами. Сербия мобилизовала свои войска, но 31 марта 1909 года признала аннексирование Боснии и Герцеговины[4]. В 1911 году Младен Стоянович вступил в секретную студенческую организацию из гимназии в Тузле, называвшуюся «Народное единство» (серб. Narodno Jedinstvo); члены Единства называли себя молодым обществом националистов[5][6]. Эта организация, как и многие другие, входила в группу под названием «Млада Босна», боровшуюся за выход Боснии и Герцеговины из состава Австро-Венгрии[7]. В состав «Млады Босны» входили боснийские сербы, хорваты и славяне-мусульмане, но большинство группы составляли всё же сербы[8]. Свою историю группа отсчитывает с 1904 года, когда в гимназии Мостара появилась первая её ячейка[9]. В 1905 году в гимназии в Тузле началась политическая нестабильность: сербские и хорватские студенты стали чаще называть свои родные языки сербским и хорватским соответственно, хотя правительство запретило подобные высказывания, называя официальным языком всех жителей Боснии и Герцеговины боснийский[10].

Активисты «Млады Босны» считали, что литература необходима для свершения революции: многие из студентов писали стихи, рассказы или критические заметки[11]. Стоянович писал стихи[12], читал произведения Петара Кочича, Алексы Шантича, Владислава Петковича Диса, Симы Пандуровича, Милана Ракича, а также увлекался русской литературой[13]. В последние годы обучения в гимназии он стал читать произведения Платона, Аристотеля, Жан-Жака Руссо, Михаила Бакунина, Фридриха Ницше, Жана Жореса, Густава Лебона, Генрика Ибсена и Филиппо Маринетти[14]. «Народное единство» проводило встречи, на которых его члены читали лекции и обсуждали различные темы жизни боснийских сербов[13]. В состав Единства входили только сербы[5]. Лекции Стояновича были посвящены практическим вопросам здравоохранения и экономики. Летом 1911 года Стоянович путешествовал по Боснийской Краине, читая лекции в деревнях[15]. Одной из целей «Млады Босны» была ликвидация отсталости страны[9].

В первой половине 1912 года Младен Стоянович и Тодор Илич, его одноклассник, вступили в «Народную оборону»[5], основанную в Сербии в декабре 1908 года. Их туда пригласил Бранислав Нушич. «Народная оборона» готовилась вести партизанскую войну против австрийских властей и распространять националистическую пропаганду. В Сербии и Боснии были образованы множество локальных комитетов, чьи члены собирали разведывательную информацию о перемещениях австрийских войск и докладывали всё сербской тайной разведке[16].

Летом 1912 года Стоянович и Илич путешествовали тайно по Сербии, проходя начальную военную подготовку. В Белграде они пробыли несколько дней, встретившись там с Гаврило Принципом, активистом «Млады Босны» и «Народной обороны». Стоянович и Илич проходили военную подготовку в течение месяца в казармах Вране в Южной Сербии под руководством Воина Поповича, известного лидера сербских четников. Вернувшись в школу, Младен и Тодор продолжили работу в «Народном единстве» и договорились принимать в Единство и мусульман. После того, как Трифко Грабеж был исключён из гимназии за драку с учителем, ассоциация устроила забастовку в гимназии. Подавляющую часть протестующих составляли сербы. Руководство гимназии в ответ предприняло меры наказания против Илича и Стояновича как зачинщиков забастовки и лишило Илича стипендии[5].

Осенью 1913 года Стоянович отучился последний год в гимназии: в расположение руководства «Народного единства» прибыли активисты «Млады Босны», коими были студенты высших учебных заведений Праги, Вены и городов Швейцарии. Для членов ассоциации состоялись лекции, на которых лидеры славянского движения выразили своё видение политической ситуации в Европе и поддержали объединение южных славян с целью борьбы с австро-венгерским игом. Лекции повлияли на Стояновича очень сильно, и он стал одним из адептов движения югославизма. В начале 1914 года Илич и Стоянович возглавили «Народное единство», став президентом и вице-президентом соответственно. В состав «Единства» входили 34 человека — 26 сербов, 4 хорвата и 4 славянина-мусульманина[17]. «Народное единство» стало крупнейшей и активнейшей группой движения «Млада Босна»[18].

По свидетельству Вида Гаковича, входившего в «Народное единство» в 1914 году, Стоянович был амбициозным и образованным молодым человеком. Он был убеждён, что его голос услышат; также ему нравилось быть в центре внимания. Он был довольно строг к юным членам «Единства» и критиковался за это, но всё же был популярным среди студентов. Гакович описывал его как высокого и привлекательного человека, следившего за своей внешностью. Отличительными признаками Младена Стояновича в одежде были галстук-бабочка и широкополая шляпа[19].

Утром 28 июня 1914 Сараево было потрясено: Гаврило Принцип застрелил Франца Фердинанда, эрцгерцога Австрийского и наследника престола, а также его супругу Софию Хотек[20]. Отряд Принципа, куда входил и Трифко Грабеж, был пойман сразу же австрийской полицией[21]. Австрия, обвинившая Сербию в подстраивании покушения, объявила через месяц войну Сербии и развязала тем самым Первую мировую войну[22]. После убийства Стоянович записал в своём дневнике: «Нет более священной вещи в мире, чем обязанность заговорщика, который становится мстителем за человечество и посланником постоянных законов природы»[9]. 29 июня Стоянович сдал успешно последние экзамены в гимназии Тузлы и вскоре с Иличем написал обращение к южнославянской молодёжи, в котором упоминал «Младу Босну»[17][6]:

Неужели вы не чувствуете, сыны единой Югославии, что в крови лежит наша жизнь и убийство есть бог богов народа, ибо он доказывает, что жива Молодая Босния, что жив элемент, который прогибается под невыносимым балластом империализма; элемент, который готов умереть.

Оригинальный текст (серб.)Зар не осјећате, синови једне Југославије, да у крви лежи наш живот и да је атентат бог богова Нације, јер он доказује да живи Млада Босна, да живи елеменат којег притишће несносни баласт империјалистички, елеменат који је готов да гине[6].

Воислав Васильевич, близкий друг Принципа, был членом «Народного единства», и когда полиция Австрии обыскала его личные дневники, она обнаружила список членов организации. Васильевич хранил эту информацию как доказательство выплаты членских взносов[6]. Всех, кто был в этом списке (в том числе и Стояновича), арестовали 3 июля 1914 года[17]. Чуть позже младший брат Младена, Сретен, также был арестован за антиавстрийскую революционную переписку с Тодором Иличем[19]. Помимо всех вышеперечисленных, была арестована группа из шести активистов «Млады Босны» и «Народного единства»[6], которую назвали «Тузланской группой». Расследование против всех началось 9 июля и затянулось на год[17]. Арестованных держали в тюрьмах Тузлы, Баня-Луки и Бихача. В Баня-Луке их всех держали в одной камере, позволяя им устраивать политические и литературные дискуссии: заключённые стали издавать сатирической журнал «Мала паприка», копии которого распространяли на копировальной бумаге. Часть экземпляров вышла за пределы тюрьмы[19].

В Бихачской тюрьме Тузланская группа выпускала литературный журнал «Альманах», но в печать попал всего один номер. Младен в нём опубликовал несколько стихов и эссе. Главным редактором был Илич, а Сретен Стоянович и Коста Хакман — художниками. За время тюрьмы Илич и Стояновичи выучили французский язык[19]. Суд над Тузланской группой состоялся с 13 по 30 сентября 1915 в Бихаче. Илич был приговорён к смертной казни, Младен — к 16 годам лишения свободы, остальным присвоили сроки от 10 месяцев до 15 лет лишения свободы[6]. Отягчающим обстоятельством для Илича и Младена было их участие в военных учениях 1912 года в Сербии. Австрийцы узнали об этом, поскольку их армия тогда уже взяла город Лозницу и обнаружила в Архиве Национальной Обороны документы об участии арестованных боснийцев в учениях[17].

Младен и другие члены Тузланской группы были отправлены в тюрьму в Зенице. Спустя три месяца к ним присоединился Илич, смертную казнь которому заменили на 20 лет тюрьмы. В Зеницкой тюрьме первые три месяца каждый заключённый проводил в отдельной камере одиночного заключения. Для Младена это было невыносимой пыткой, у которого стали проявляться признаки психического расстройства, причём Илич его не узнавал очень часто. Чтобы успокоиться, Младен занимался изготовлением обуви. Вскоре он заболел и был отправлен в тюремную больницу[23]. В конце 1917 года австрийцы, положение которых на военных фронтах ухудшилось до критического, даровали помилование всем заключённым Тузланской группы, кроме Илича. Младен отправился к своей семье в Приедор и после медицинского обследования был признан негодным к воинской службе. В ноябре 1918 года Австро-Венгрия распалась, а на её руинах появился ряд государств, в том числе и Государство словенцев, хорватов и сербов, куда вошла Босния и Герцеговина. Младен Стоянович поступил в медицинскую школу Загребского университета[23].

Межвоенный период

Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия) появилось 1 декабря 1918, включив в себя почти полностью территорию современных Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Македонии и Черногории[24]. Стоядинович как полноправный подданный нового государства спокойно обучался в Загребе медицине. Будучи активистом «Млады Босны», он имел право на специальную королевскую стипендию, но отказался от неё. В Загребе он встретился со своим бывшим другом Николой Николичем, также состоявшим в «Народном единстве». После освобождения из Зеницкой тюрьмы Николич был призван в австрийскую армию и отправлен на Восточный фронт, но сдался русской армии. Николич участвовал в Октябрьской революции и вернулся домой уже сторонником левого политического движения. Стоянович в это время читал сочинения Максима Горького и Мирослава Крлежи. Его преподаватель анатомии, Драго Перович, организовал для Младена несколько визитов в анатомический институт Вены с 1921 по 1922 годы. Там же Младен подружился с югославскими студентами Венского университета[25]. После устроенного студентами протеста против короля и действий правительства Югославии Стоянович даже выступил с речью. Протест стал толчком к основанию Коммунистической партии Югославии[26].

В 1926 году Стоянович получил степень доктора медицинских наук и проработал два года практикантом в Загребе и Сараево, после чего стал заниматься частной деятельностью в Пучишче на острове Брач. В 1929 году он вернулся в Приедор, где открыл свою клинику на втором этаже своего семейного дома: мать жила одна в доме после смерти отца в 1926 году[27][28]. Стоянович стал вскоре очень популярной фигурой в стране, а его пациенты говорили, что им становилось легче уже после первого разговора с доктором Младеном. Он оказывал медицинскую помощь бесплатно: однажды он отвёз бездомного в больницу Загреба и сам оплатил его лечение[27]. Впрочем, сам он зарабатывал достаточно на жизнь[29]. Жители всей Боснийской Краины часто посещали Младена Стояновича, а в деревнях даже сочиняли про него песни[27]:

| Udri baja nek palija ječi, |

Бей, брат, пусть палица звучит, |

В 1931 году Стоянович стал работать по контракту в государственной железнодорожной компании, чтобы производить лекарства для работников[30]. В 1936 году он стал работать уже на компанию по добыче железа в Любле (под Приедором) и посещать два раза в неделю клинику при компании[31]. Также он проводил занятия в Приедорской гимназии по обучению правилам гигиены[32]. Вместе с прочими представителями интеллигенции он читал лекции шахтёрам в Любле, посвящённые медицинским проблемам, хотя иногда он затрагивал экономическое и социальное положения рабочих в более развитых странах. Помощь семьям шахтёров Стоянович оказывал бесплатно[31]. Помимо всего прочего, он активно занимался спортом и его развитием в стране: в 1932 году был основан теннисный клуб в Приедоре, носящий и поныне имя Младена Стояновича[27][33]. Однажды Стоянович лично закупил футбольную форму для команды «Рудар» из Приедора[34]. Его контракты с железнодорожной компанией и шахтами закончились в 1939 году, однако железнодорожники в Приедоре запротестовали, и Стоянович продлил свой контракт с компанией[30].

В 1931 году Стоянович стал работать по контракту в государственной железнодорожной компании, чтобы производить лекарства для работников[30]. В 1936 году он стал работать уже на компанию по добыче железа в Любле (под Приедором) и посещать два раза в неделю клинику при компании[31]. Также он проводил занятия в Приедорской гимназии по обучению правилам гигиены[32]. Вместе с прочими представителями интеллигенции он читал лекции шахтёрам в Любле, посвящённые медицинским проблемам, хотя иногда он затрагивал экономическое и социальное положения рабочих в более развитых странах. Помощь семьям шахтёров Стоянович оказывал бесплатно[31]. Помимо всего прочего, он активно занимался спортом и его развитием в стране: в 1932 году был основан теннисный клуб в Приедоре, носящий и поныне имя Младена Стояновича[27][33]. Однажды Стоянович лично закупил футбольную форму для команды «Рудар» из Приедора[34]. Его контракты с железнодорожной компанией и шахтами закончились в 1939 году, однако железнодорожники в Приедоре запротестовали, и Стоянович продлил свой контракт с компанией[30].

Однажды шахтёры Любли устроили стачку, продолжавшуюся со 2 августа по 8 сентября 1940[31]. Некоторые из лидеров состояли в ячейке Коммунистической партии Югославии (ячейка появилась в январе 1940 года), хотя сама партия была запрещена в 1921 году с момента своего образования. Руководство КПЮ в Баня-Луке отправила своего работника Бранко Бабича помочь бастующим[35]. Бабич рассказывал, что в начале сентября 1940 года один из жителей Приедора представил его Стояновичу. Бабич проживал некоторое время в доме доктора, руководя стачкой. Бабич, видя симпатию Стояновича к бастующим, предложил Стояновичу вступить в партию. Доктор сначала отказывался, утверждая, что не избавился ото всех буржуазных привычек, хотя уже ознакомился с различными книгами по марксизму. После долгих уговоров Стоянович согласился вступить в партию[29]. В конце сентября 1940 года Бабич и пять членов Любльской ячейки КПЮ тайно встретились и согласились принять доктора Младена в партию[35]. Бабич присматривал за новобранцем в рядах партии очень тщательно, поскольку верил в его преданность делу коммунизма[29]. Впрочем, помимо поддерживавших Стояновича[36], нашлись и те, кто презрительно его считал его «салонным коммунистом»[29].

Начало Второй мировой войны

6 апреля 1941 Югославия вступила во Вторую мировую войну против нацистской Германии и её союзников[37]. Стоянович был мобилизован в армию и назначен врачом-терапевтом в пехотном батальоне Баня-Луки. В течение нескольких дней батальон двигался в направлении Далмации, но после ряда затяжных боёв был разгромлен, а Стоянович поспешил в Приедор[38]. Югославская королевская армия почти не оказала сопротивления немцам, и 17 апреля 1941 страна капитулировала. На её развалинах было создано Независимое государство Хорватия, включавшее в себя всю Хорватию, Боснию и Герцеговину и часть Сербии[37] и являвшееся германско-итальянским квази-протекторатом[39]. Во главе государства де-юре стоял король Томислав II (так и не побывавший в своем королевстве), фактическим лидером был поглавник Анте Павелич. Усташи развязали террор против сербского населения, насильно обращая в католичество, изгоняя сербов с земель или просто убивая их массово. Многие бежали на территорию «недичевской Сербии», которой руководил Милан Недич[37].

Чтобы не подвергнуться пыткам и не стать заложником в руках усташей, Стоянович откупился 100 тысячами югославских динаров[38]. В самой Югославии начались партизанские бои против оккупационных сил: не признавшие капитуляцию сербские националисты под командованием полковника Драгослава Михайловича основали Равногорское движение, члены которого называли себя «четниками»[40][41]. С другой стороны, коммунисты во главе с Иосипом Брозом Тито аналогично стали готовиться к боям за освобождение страны от немецких оккупантов и их пособников[42]: Тито считал, что это будет война всех народов Югославии против незваных гостей[43][44].

«Я издал решительные законы касаемо полного разрушения [сербской] экономики, а следующие будут стремиться к их полному уничтожению. Не надо быть щедрым к кому-нибудь из них. Имейте в виду, что они всегда были нашими могильщиками, и истребляйте их, где бы они ни находились. Пускай им не на что будет надеяться. Ради их же блага будет лучше, если они уедут отсюда. Пусть они убираются из нашего региона, из нашей Родины.».

|

22 июня 1941 началась операция «Барбаросса»: Германия вторглась в СССР[46]. В тот же день по Боснийской Краине прокатилась волна арестов и убийств как коммунистов, так и любых иных врагов усташей: усташи разграбили ряд городов, в том числе Приедор. Многие из местных жителей бежали в деревни или спрятались в заброшенных кварталах городов. Стояновича арестовали в Приедоре[47] и отвели в школу, посадив его в зал на третьем этаже, ставший тюремной камерой. Пленных сербов отправляли на принудительные работы, особенно на восстановление дороги к Козарацу. Стоянович, возглавлявший колонну, обычно нёс лопату а плече[38]. Хорватские домобранцы обращались с ним вполне приемлемо, и он сам читал лекцию сербским рабочим о марксизме[48].

В тот же день Исполком Коминтерна, расположенный в Москве, телеграфировал срочно ЦК Компартии Югославии призыв принять меры и выступить как с поддержкой советского народа в борьбе с гитлеровцами, так и начать организацию партизанских сил и вступить в борьбу с оккупантами Югославии[46]. Исполком заявил, что эта война уже не социалистическая революция, а война за освобождение всех народов от нацистской и фашистской оккупации. 4 июля 1941 руководство КПЮ объявило о начале вооружённой борьбы с оккупантами[42] (первый бой состоялся 7 июля в Западной Сербии)[49], а верховным главнокомандующим партизанского движения был назначен Иосип Броз Тито[42]. 13 июля Боснийский покраинский комитет партии, ведомый Светозаром Вукмановичем, организовал первые боевые группы в Боснийской Краине, Герцеговине, Тузле и Сараево[50][51].

Коммунистам из Приедора была поставлена задача вызволить Стояновича, однако подкупить усташей им не получалось. Шли разговоры о том, чтоб взять штурмом школу[48]. Но Стоянович сам спасся: 17 июля в полночь он попросил стражников отпустить его в туалет на втором этаже. Стража пошла вслед за ним, но на лестнице Стоянович внезапно заорал: «Пожар!», поскольку из комнаты на третьем этаже пошёл густой дым. Воспользовавшись неразберихой во время тушения пожара, Стоянович заскочил в туалет и выпрыгнул в окно[52]. Потом он помчался к деревне Орловци в нескольких километрах от Приедора, где его встретил юный Раде Башич, спасшийся ранее точно таким же способом. Башич и Стоянович дошли до горы Козара (978 м) к северу от Приедора[48][53].

После побега Стояновича усташи арестовали его жену Миру. Сын Воин, родившийся в 1940 году, был спрятан у бывшего мужа Миры. Вскоре Миру отпустили из тюрьмы, и она с ребёнком уехала в Дубровник[54]. Братья и сёстры Младена проживали в Белграде ещё до войны[55].

В рядах партизан

Козарский район

Июль — август 1941

Утром 19 июля 1941 года Стоянович и Башич прибыли в лагерь коммунистов и симпатизирующих им лиц, которые выбрались из Приедора. Лагерь располагался на Райличе-Косе над деревней Мало-Паланчиште[52]. Новости о бегстве Стояновича вскоре распространились по всем окрестностям Приедора. В группе было много молодёжи, родившейся в 1920-е годы. Они были рады прибытию известного и уважаемого доктора Младена[47]. Из соседних деревень люди приносили еду и припасы Стояновичу и его юным товарищам. Стоянович выступал перед жителями деревень, призывая их готовиться к трудным испытаниям, и попросил их вынести ружья, которые они спрятали в домах[52]. Лагерь на Райличе-Косе стал первым партизанским лагерем на Козаре[56].

Утром 19 июля 1941 года Стоянович и Башич прибыли в лагерь коммунистов и симпатизирующих им лиц, которые выбрались из Приедора. Лагерь располагался на Райличе-Косе над деревней Мало-Паланчиште[52]. Новости о бегстве Стояновича вскоре распространились по всем окрестностям Приедора. В группе было много молодёжи, родившейся в 1920-е годы. Они были рады прибытию известного и уважаемого доктора Младена[47]. Из соседних деревень люди приносили еду и припасы Стояновичу и его юным товарищам. Стоянович выступал перед жителями деревень, призывая их готовиться к трудным испытаниям, и попросил их вынести ружья, которые они спрятали в домах[52]. Лагерь на Райличе-Косе стал первым партизанским лагерем на Козаре[56].

Горный массив Козара площадью 2500 км² располагался на севере Боснийской Краины, в центре его находилась одноимённая гора. В 1941 году здесь проживало порядка 200 тысяч человек, премиущественно сербов. Крупнейшим городом был Приедор, где проживали сербы, славяне-мусульмане и хорваты. В нескольких деревнях жили фольксдойче. Экономика Козары строилась на сельском хозяйстве, около 6 тысяч человек работали в шахтах и на электростанциях. Компартия начала свою деятельность здесь ещё до войны, а сама Козара была известна благодаря четырём восстаниям против турецкого владычества в XIX веке[53].

Ночью 25 июля 1941 года в Орловцах Стоянович с семью другими жителями Козары назначил встречу с Джуро Пуцаром, главой регионального комитета Боснийской Краины при КПЮ. Пуцар призвал Стояновича начать бои с противником поскорее: необходимо было вести партизанскую войну при помощи соответствующих формирований. Стоянович и Осман Карабегович должны были возглавить восстание под Приедором[57]. 27 июля на западе Боснийской Краины началось восстание: партизанами был взят Дрвар[58]. Восставшие в Козаре в основном не были организованы как следует[57], а вот в Приедоре Стоянович и Карабегович сумели взять под контроль партизан из деревень[52], из которых, по словам Пуцара, была собрана Приедорская партизанская рота численностью несколько сот человек[59]. Они были вооружены плохо или не вооружены совсем[52].

Приедорская рота должна была атаковать Люблю[59]. 30 июля, вопреки приказам Стояновича, они атаковали Велико-Паланчиште и освободили 15 человек, пленённых усташами[57], после чего двинулись к Приедору и подошли к нему довольно близко. Город охранялся силами хорватского домобранства, усташей и немецких солдат. Линия фронта стабилизировалась после трёхдневных боёв, оставив в руках Приедорской роты семь деревень[59]. Железнодорожное сообщение между Люблей и Загребом было нарушено, и поставка железа в Германию временно остановилась. Восстание затронуло также Дубицу и Нови-Град. К середине августа пять партизанских отрядов были сформированы на Козаре и с учётом Приедорского партизанского отряда, ведомого Стояновичем, держались на линии Козарац — Приедор — Лешляни — Добрлин — Костайница — Дубица[60].

Лидеры восстания встретились 15 августа 1941 года в деревне Кнежица, там Стояновича официально признали лидером движения благодаря его довоенному статусу и хорошей репутации среди людей. Партизаны признали, что образовывать линию фронта было ошибкой, поскольку противоречило правилам ведения партизанской войны[61]. На встрече Стоянович выступил за то, чтобы стянуть на себя как можно больше сил немцев, чтобы сорвать их переброску на Восточный фронт и не допустить тем самым разгрома Красной Армии[62]. Пять партизанских отрядов были закреплены за своими территориями, поэтому срочно было принято решение о создании мобильного отряда — Козарского отряда, в котором Стоянович был назначен командиром, а Карабегович политруком. Численность отряда составляла 40 человек. Отряд прошёл с красным знаменем по нескольким деревням для поднятия боевого духа, в каждой из них Стоянович читал речи для местных жителей[61].

Хорватские домобранцы, усташи и немецкий батальон из Баня-Луки численностью 10 тысяч человек атаковали партизанскую территорию 18 августа 1941 года. Противник прорвал линию фронта и ворвался на партизанскую территорию: немцы и хорваты сожгли дома и угнали весь крупный рогатый скот[60]. Многие из крестьян были морально подавлены, кто-то даже проклинал партизан за это, а кто-то вывесил белый флаг на своих домах. Партизаны ушли глубже, в лесные массивы на склонах. Стоянович повёл свой отряд к Лисине, высочайшему пику Козарского массива. Вечером он призвал всех своих солдат не приписывать себя к какой-то деревне или территории, а помнить о том, что они сражаются за всю страну. Тем, кто так не считал, он предложил сложить оружие и уйти. Всего несколько человек ушли из отряда, а остальные двинулись к Лисине, где организовали лагерь и занялись военно-политической подготовкой[62]. Нападение 18 августа стало первым наступлением немцев против партизан, но значительных потерь движение не понесло[60].

Сентябрь — декабрь 1941

Лидеры Козарского восстания снова собрались 10 сентября 1941 года у подошвы Лисины. Пять партизанских отрядов Козары были собраны в три роты численностью 217 штыков[63]. В конце сентября козарские партизаны снова начали нападать на хорватские и немецкие силы, в основном на слабо обученные и плохо подготовленные отряды. Эти операции предоставили военное превосходство партизанам: тем удалось захватить огромное количество оружия и боеприпасов. Благодаря успехам партизанского движения оно пополнилось ещё двумя ротами к концу октября. Партизанами контролировался тогда ряд деревень[64]. Реорганизация привела к образованию 2-го Краинского народно-освободительного партизанского отряда в начале ноября 1941 года, командиром которого и стал Стоянович[65]. В середине ноября отряд насчитывал 670 человек, вооружённых 510 винтовками, 5 ручными пулемётами и одним тяжёлым станковым пулемётом[64].

Лидеры Козарского восстания снова собрались 10 сентября 1941 года у подошвы Лисины. Пять партизанских отрядов Козары были собраны в три роты численностью 217 штыков[63]. В конце сентября козарские партизаны снова начали нападать на хорватские и немецкие силы, в основном на слабо обученные и плохо подготовленные отряды. Эти операции предоставили военное превосходство партизанам: тем удалось захватить огромное количество оружия и боеприпасов. Благодаря успехам партизанского движения оно пополнилось ещё двумя ротами к концу октября. Партизанами контролировался тогда ряд деревень[64]. Реорганизация привела к образованию 2-го Краинского народно-освободительного партизанского отряда в начале ноября 1941 года, командиром которого и стал Стоянович[65]. В середине ноября отряд насчитывал 670 человек, вооружённых 510 винтовками, 5 ручными пулемётами и одним тяжёлым станковым пулемётом[64].

С конца сентября по конец декабря 1941 года козарские партизаны провели 40 военных операций против своих врагов. Стоянович составлял планы действий и руководил лично крупными операциями, в числе которых входили битвы при Подградцах, Мраковице и Туряке. Стоянович настаивал на захвате деревни Подградци, располагавшейся близко к Козаре, чтобы не допустить перекрытия немцами путей снабжения партизан и не допустить потери Градишки: к тому же там была лесопилка, снабжавшая немцев и усташей[66]. 23 октября 1941 года партизаны под командованием Стояновича заняли Подградци после пятичасового боя[64], обнаружив на лесопилке множество шпал, которые немцы собирались использовать для восстановления разбомбленных дорог на захваченной ими части Советской Украины. Партизаны сожгли шпалы, а Стоянович назвал это актом помощи Красной Армии. В Подградцах были захвачены домобранцы и усташи: если усташей осудили и казнили, то домобранцев удалось перевести на свою сторону (Стоянович прочитал перед ними речь, после чего партизаны накормили пленных и переправили через реку Уну)[66].

Третья антипартизанская операция была предпринята в конце ноября 1941 года силами 19 тысяч человек: домобранцев, усташей и немцев[67]. Партизанам удалось избежать крупных потерь, но пропаганда НГХ постоянно твердила о полном уничтожении мятежников в Козаре и смерти Стояновича[68]. Ошибки фронтального сопротивления партизаны больше не повторяли никогда[64]: когда на них шли превосходящие силы противника, они уходили со своих позиций и не ввязывались в битвы, в которых партизаны не могли победить. В ходе наступления были истреблены сотни сербов из деревень, тем самым поддержка партизан резко снизилась. Стоянович считал, что серьёзная победа над противником могла бы вернуть доверие со стороны селян[68].

После третьей операции батальон хорватского домобранства был расквартирован на горе Мраковице[67]. Стоянович приказал атаковать силами пяти рот 2-го Краинского отряда, и атака началась 5 декабря 1941 года в 5:30 утра. Спустя 4 часа партизаны одержали решительную победу[69], потеряв всего пять убитыми, уничтожив 78 солдат противника и захватив 200 в плен. В руки партизан попали 155 винтовок, 12 ручных пулемётов, 6 тяжёлых пулемётов, 4 миномёта со 120 снарядами и 19 тысяч патронов к огнестрельному оружию[67]. Последним действием отряда под командованием Стояновича стала битва за Туряк[70], когда четыре роты захватили 16 декабря 1941 года деревню, взяв в плен 134 домобранца[71]. В деревне они обнаружили письма домобранцев своим семьям: в них говорилось о полном унынии солдат. Захват Туряка открыл дорогу на Градишку и её окрестности, а домобранцы сбежали из Подградцев, не оказав никакого сопротивления. Вскоре в руках партизан оказались почти вся гора Козара и Подкозарье[70].

После третьей операции батальон хорватского домобранства был расквартирован на горе Мраковице[67]. Стоянович приказал атаковать силами пяти рот 2-го Краинского отряда, и атака началась 5 декабря 1941 года в 5:30 утра. Спустя 4 часа партизаны одержали решительную победу[69], потеряв всего пять убитыми, уничтожив 78 солдат противника и захватив 200 в плен. В руки партизан попали 155 винтовок, 12 ручных пулемётов, 6 тяжёлых пулемётов, 4 миномёта со 120 снарядами и 19 тысяч патронов к огнестрельному оружию[67]. Последним действием отряда под командованием Стояновича стала битва за Туряк[70], когда четыре роты захватили 16 декабря 1941 года деревню, взяв в плен 134 домобранца[71]. В деревне они обнаружили письма домобранцев своим семьям: в них говорилось о полном унынии солдат. Захват Туряка открыл дорогу на Градишку и её окрестности, а домобранцы сбежали из Подградцев, не оказав никакого сопротивления. Вскоре в руках партизан оказались почти вся гора Козара и Подкозарье[70].

В отряд Стояновича вступили ещё больше добровольцев, и к концу 1941 года он насчитывал уже больше тысячи хорошо вооружённых солдат: в отряде было три батальона, в каждом батальоне было по три роты[70]. Среди военнослужащих отряда было очень много славян-мусульман, поскольку отряд установил с местным мусульманским населением хорошие отношения[72][73]. 21 декабря в Лисине Пуцар организовал встречу с коммунистами Козары, на которой Стоянович кратко представил хронологию действий во время восстания в Козаре[70]. Пуцар выразил благодарность Младену и назвал 2-й Краинский отряд лучшим партизанским отрядом Боснийской Краины[74].

24 декабря в штаб-квартире Хорватского домобранства в Баня-Луке объявили Младена Стояновича в розыск и пообещали вознаграждение за его голову. Документ домобранства гласил, что это самый образованный и опасный лидер мятежников, планирующий и проводящий атаки в своей систематической манере. Штаб-квартира серьёзно была обеспокоена тем, что все домобранцы, попавшие в плен, содержались в подозрительно хороших условиях: партизаны читали им выдержки из коммунистической литературы, предлагали сухой паёк и сигареты, залечивали раны и отпускали потом по домам. Тем самым штаб-квартира понимала: этих солдат будет бесполезно повторно призывать в армию для боёв с партизанами[74]. Согласно свидетельствам Драго Карасиевича, отвага и боевой дух партизан стали известны на просторах всей Боснийской Краины, во многих частях Боснии и на границе территорий Боснии и Хорватии. В деревнях Козары люди пели песни о Стояновиче[70]:

| Ide Mladen vodi partizane |

Идёт Младен, ведёт партизан, |

Район Грмеча

29 или 30 декабря 1941 года Стоянович прибыл в район Грмеча на западе Боснийской Краины, который входил в зону контроля 1-го Краинского народно-освободительного партизанского отряда[75]. В зону контроля входил Дрвар, где и началось всё антифашистское восстание в Боснии. К несчастью, в Дрваре партизанское движение было подавлено итальянскими войсками, взявшими его 25 сентября 1941. Итальянцы пропагандировали, что защищают сербов от усташей и их приспешников, что вынуждало местное население сотрудничать с итальянцами. По свидетельству Османа Карабеговича, партизаны из 1-го Краинского отряда стали более активными после того, как Пуцар организовал встречу с их командирами 15 декабря 1941 года, но эта активность была откровенно низкой в северных окрестностях Грмеча. Стоянович и Карабегович отправились туда, чтобы развеять мифы об итальянских «освободителях» и «защитниках», а также призвать местное население к бою с итальянцами и усташами[73][75].

По свидетельству писателя Бранко Чопича, партизана из Грмеча, Стояновича встречала толпа деревенских жителей, приветствуя его хлебом-солью, когда он переплывал реку Сана. Многие из жителей здоровались с ним за руку, сравнивая с легендарным Милошем Обиличем, героем битвы на Косовом поле, а женщины пытались ему поцеловать руки, от чего Стоянович отказывался, заявляя, что он не священник, а простой коммунист[76].

По свидетельству писателя Бранко Чопича, партизана из Грмеча, Стояновича встречала толпа деревенских жителей, приветствуя его хлебом-солью, когда он переплывал реку Сана. Многие из жителей здоровались с ним за руку, сравнивая с легендарным Милошем Обиличем, героем битвы на Косовом поле, а женщины пытались ему поцеловать руки, от чего Стоянович отказывался, заявляя, что он не священник, а простой коммунист[76].

Стоянович, навестив жителей окрестных деревень, осматривал роты и взводы 1-го Краинского отряда: все его визиты сопровождались партизанскими парадами, на которые сбегались все люди; исполнялись партизанские песни, выкрикивались патриотические лозунги и развевались знамёна. Стоянович, выступая перед местными жителями и солдатами, заявил, что итальянцы лгут сербам по поводу мнимой защиты от усташей и являются незваными гостями на этой земле, а все, кто помогает итальянцам — сообщники оккупантов и предатели сербского народа[75][77]. Некоторые не поняли речей Стояновича и стали утверждать, что это не настоящий доктор Младен, а его двойник-«турок», поскольку настоящего Младена Стояновича убили усташи в августе 1941 года, а партизаны просто не хотели это признавать. Впрочем, большинство в эту глупость не поверило[76].

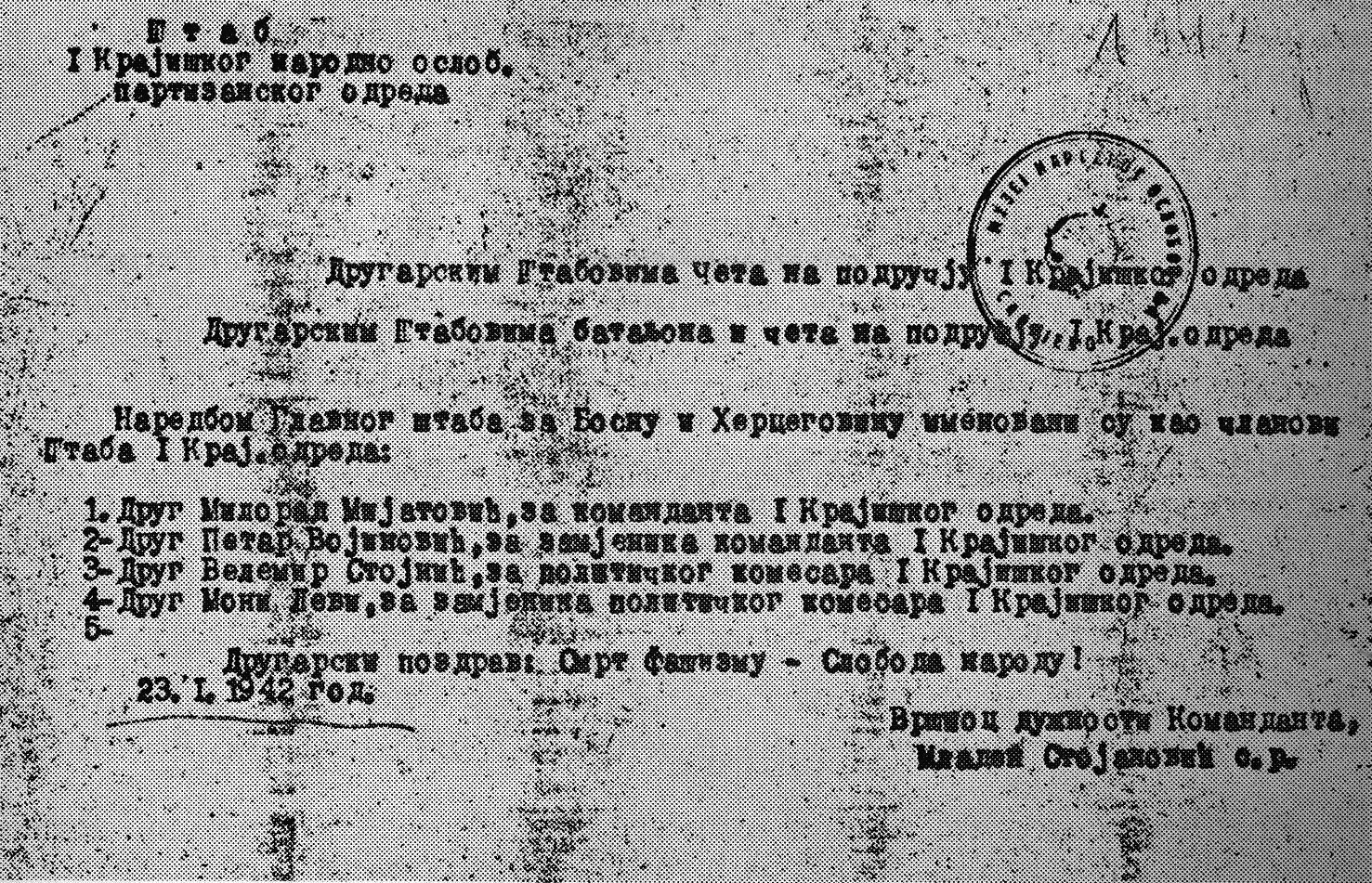

22 января 1942 года в штаб-квартире 1-го Краинского отряда в деревне Майкич-Япра Стоянович созвал совещание штаба и политических активистов Грмеча, на котором подверг критике структуру штаб-квартиры, где не было чёткого разделения обязанностей и личной ответственности каждого из командующих, отсутствовала связь со взводами, не было ярко выраженных лидеров и постоянно доступных курьеров. Стоянович был доволен самими партизанами, называя их отважными, полными энтузиазма, крепкими и теми, кому можно доверять, но при этом неопытными и не поддерживающими постоянную связь с товарищами из других взводов. Партизаны, по мнению Стояновича, теряли опыт и становились больше похожими на крестьян, а также слишком часто не доверяли комиссарам. Он пригрозил, что все партизаны, которые будут носить отличительные знаки, не соответствующие уставу (т.е. что угодно, кроме красных звёзд на униформе), будут наказаны за непослушание и несоблюдение дисциплины[78].

На совещании Стоянович предложил Милорада Миятовича на должность командира 1-го Краинского отряда, Петара Войновича — на должность заместителя командира, Велимира Стойнича и Саламона Леви — на должности политрука и заместителя политрука соответственно[78] (с Леви Стоянович познакомился ещё во время своих путешествий в Вену в 1921 и 1922 годах)[79]. Во время проживания в Грмече Младен Стоянович познакомился с юным писателем Бранко Чопичем, вдохновив его писать стихи о партизанах. Стоянович говорил: «Поэзия и революция всегда идут рука об руку», поэтому считал поэзию предпочтительной для партизан[76]. Вплоть до середины февраля 1942 года Стоянович пребывал в Грмече[80], пока ему не сообщило руководство из Боснии и Герцеговины об успешной победе над итальянской пропагандой и улучшении боеготовности 1-го Краинского отряда[73].

Северо-запад центральной Боснии

Стоянович покинул Грмеч и отправился в Скендер-Вакуф на северо-западе Центральной Боснии, чтобы принять участие в первом региональном съезде КПЮ в Боснийской Краине[76], который состоялся с 21 по 23 февраля 1942 года[81]. В структуре партизанского движения Центральная Босния также входила в Боснийскую Краину[50]. На съезде, председателями которого стали Пуцар, Стоянович и Карабегович[82], был проведён анализ военно-политической ситуации в регионе. Усиление влияния четников, которое было особенно сильным на юго-востоке Боснийской Краины и северо-западе Центральной Боснии (зоны ответственности 3-го и 4-го Краинских партизанских отрядов соответственно), стало головной болью для КПЮ, поскольку к четникам сбегали и партизаны[83][84]. Равновесие удавалось сохранить только в Козаре[64][73]. На съезде Стоянович был назначен главным командиром партизанских сил в Боснийской Краине[81], но уже 24 февраля его заменил Коста Надь[85][86]. Был образован Оперативный штаб НОАЮ по Боснийской Краине, в котором Стоянович стал заместителем Надя и начальником штаба[83][87][88][89].

Согласно Надю, раскол между партизанами и четниками случился в Боснийской Краине 14 декабря 1941 года в деревне Яворани, когда школьный учитель Лазар Тешанович стал переводить партизан на сторону четников[90] и организовал отряд четников численностью от 70 до 80 человек[84], который в начале марта 1942 года прибыл в деревню Липовац. 5 марта Младен Стоянович, Коста Надь и Данко Митров (командир 4-го Краинского партизанского отряда) отправились в Липовац с Козарской пролетарской ротой[86] (штурмовым отрядом, образованным в феврале 1942 года)[91]. По одним источникам, они попытались провести переговоры с Тешановичем[83], по другим — разоружить его отряд[86]. Когда колонна партизан достигла здания школы в Липоваце, четники открыли огонь по партизанам. Стоянович был серьёзно ранен в голову[92], ещё 13 человек были убиты и 8 ранены. Партизаны отступили и ночью отвезли всех раненых в полевой госпиталь в Йошавке[86].

Стоянович пробыл 10 дней в госпитале, пока не перебрался в дом на расстоянии 800 м отсюда[92]. В конце марта 1942 года Оперативный штаб НОАЮ в Боснийской Краине и штаб-квартира 4-го Краинского партизанского отряда перебрались в Йошавку. Ночью 31 марта их атаковали партизаны Йошавской партизанской роты, перешедшие на сторону четников под влиянием бывшего политрука 4-го Краинского партизанского отряда Радослава «Раде» Радича. В ходе перестрелки были убиты 15 настоящих партизан[93][94]. По свидетельству Даницы Перович — врача, обследовавшего Стояновича — четники забрали его оружие и поставили часового снаружи дома. Радич через курьера передал Стояновичу приказ отправить письмо Митрову, чтобы тот увёл партизан от Йошавке, однако Стоянович отправил другое письмо, призывавшее Митрова продолжать бои. Следующей ночью 1 апреля группа четников ворвалась в дом Стояновича, бросила его на одеяло и вытащила из дома, после чего оттащила на водяную мельницу у Йошавки. Там в Младена Стояновича один из четников сделал два выстрела. Ранения оказались смертельными[92].

2 апреля 1942 года местные жители похоронили Стояновича на крутом, засаженном деревьями склоне[91]. К концу апреля 1942 года почти все роты 4-го Краинского народно-освободительного партизанского отряда были разбиты или сбежали к четникам[95], а Раде Радич стал командиром четницких подразделений в Боснийской Краине. После завершения войны Верховный суд Югославии осудил его за коллаборационизм и приговорил к расстрелу: Радича казнили уже в 1945 году[83]. В ноябре 1961 года Стоянович был перезахоронен в Приедоре[96].

Память

19 апреля 1942 штаб-квартира 2-го Краинского партизанского отряда присвоила отряду имя Младена Стояновича. Козарские партизаны поклялись выместить свой гнев за смерть Стояновича на всех «врагах народа»[97]. 2-й Краинский партизанский отряд и 4 роты 1-го Краинского партизанского отряда освободили Приедор 16 мая 1942[72][97], а после этого Стояновичу присвоили посмертно звание Народного героя Югославии[96].

19 апреля 1942 штаб-квартира 2-го Краинского партизанского отряда присвоила отряду имя Младена Стояновича. Козарские партизаны поклялись выместить свой гнев за смерть Стояновича на всех «врагах народа»[97]. 2-й Краинский партизанский отряд и 4 роты 1-го Краинского партизанского отряда освободили Приедор 16 мая 1942[72][97], а после этого Стояновичу присвоили посмертно звание Народного героя Югославии[96].

Уже после войны брат Младена, Сретен, создал скульптуру в честь своего великого брата, установленную в Приедоре. В самой Социалистической Югославии именем Стояновича назывались улицы, предприятия, школы, больницы, аптеки и различные общества. Не только народные, но и популярные песни прославляли Стояновича[96]. В 1975 году был снят фильм «Доктор Младен», главную роль в нём исполнил Люба Тадич, получивший в том же году кинопремию «Золотая арена» в Пуле за лучшую роль.[98].

Ежегодно в апреле к памятнику Стояновичу в Приедоре возлагают венки. В 2012 году президент Союза объединения ветеранов Народно-освободительной войны Республики Сербской Благоя Галич заявил[99]:

Младен был образцом для подражания, революционером с ранней молодости и до конца жизни, самая популярная личность восстания на Козаре, в Краине и других землях и один из самых храбрых бойцов и руководителей Народно-освободительной войны. Поэтому его образ продолжает жить в памяти вместе со славой героической Козары.

Оригинальный текст (серб.)Mladen je bio čovjek za primjer, revolucionar od najranije mladosti pa do kraja života, najpopularnija ličnost ustanka na Kozari, Krajini i mnogo šire i jedan od najhrabrijih boraca i rukovodilaca Narodnooslobodilačke borbe. Zato je njegov je lik ostao da živi u sjećanju zajedno sa slavom herojske Kozare[99].

Поэзия

В молодости Стоянович писал стихи, но опубликован был только один из них в 1918 году в журнале «Книжевни юг» (серб. Književni jug)[12][100], редактором которой был будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Иво Андрич. На написание этой поэмы Стояновича вдохновил образ сербского героя Больного Дойчина. Множество стихов хранилось в дневнике, принадлежавшем Тодору Иличу. По мнению поэта Драгана Колунджии, стихи Стояновича — это лирические миниатюры свободного стиля, в центре которых находятся человек и природа в атмосфере меланхолии. Колунджия утверждает, что вдохновение Стояновича отражено в стихотворении «Кровавая боль» (серб. Krvav je bol)[12]. Поэт Мирослав Федьман, встречавшийся со Стояновичем в 1919 году в Загребе, считал, что стихи Стояновича были грустными и пронизанными тоской по светлой и более радостной жизни[26].

Стоянович написал эссе, опубликованное как предисловие к книге Фельдмана «Из-за солнца»[101], вышедшей в 1920 году. В 1925 году Стоянович стал инициатором создания антологии югославской лирики, над которой работал с Фельдманом и Густавом Крклецом. Завершённую антологию так и не опубликовали по непонятной причине[102]. Стоянович отражал свои поэтические впечатления в письмах к жене Мире, особенно когда он писал о своих пациентах[103]:

И, когда подымаются и ощущаются потоки силы и весны в жилах, я словно иду к тому, что какое-то исступление покидает меня, и я ищу другие больные глаза детей, жён, матерей, стариков, нахожу их и снова забываю всё.

Оригинальный текст (серб.)I, kad se podižu i osjećaju strujanje snage i proljeća u svojim žilama ja kao da dolazim sebi, ostavlja me neki zanos i ja tražim druge bolesne oči djece, žena, majki, staraca; nalazim ih i ponovo zaboravljam sve[103].

Напишите отзыв о статье "Стоянович, Младен"

Примечания

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 9–12

- ↑ Adamović 2010, para. 2–5

- ↑ "[scc.digital.bkp.nb.rs/view/P-2484-1939&e=f&ID=10925&p=011 Јованка Стојановић]", Politika (Belgrade: Politika) (no. 11147): 11, 15 June 1939, ISSN [worldcat.org/issn/0350-4395 0350-4395], <scc.digital.bkp.nb.rs/view/P-2484-1939&e=f&ID=10925&p=011>

- ↑ Dedijer 1966, p. 626

- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 20–25

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Dedijer 1966, pp. 580–83

- ↑ Donia 2006, p. 112

- ↑ Dedijer 1966, p. 353

- ↑ 1 2 3 Dedijer 1966, pp. 293–98

- ↑ Papić 1976, pp. 238–39

- ↑ Dedijer 1966, pp. 386–88

- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 180–82

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 15–16

- ↑ Calic 2010, p. 64

- ↑ Bašić 1969, pp. 26–30

- ↑ Dedijer 1966, pp. 636–39

- ↑ 1 2 3 4 5 Bašić 1969, pp. 36–40

- ↑ Dedijer 1966, p. 512

- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 49–52

- ↑ Dedijer 1966, pp. 31–32

- ↑ Dedijer 1966, p. 593

- ↑ Dedijer 1966, pp. 35–37

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 61–65

- ↑ Tomasevich 2001, p. 1

- ↑ Bašić 1969, pp. 87–89

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 101–2

- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 107–12

- ↑ Adamović 2010, para. 6

- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 93–95

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 115–18

- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 67–74

- ↑ Bašić 1969, p. 13

- ↑ [www.tenis-prijedor.com/tennis/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=34 Istorijat kluba] (серб.). Dr Mladen Stojanović Tennis Club, Prijedor. Архивировано из первоисточника 5 декабря 2011.

- ↑ Bašić 1969, p. 82

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 76–80

- ↑ Bašić 1969, p. 7

- ↑ 1 2 3 Vucinich 1949, pp. 355–358

- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 43–44

- ↑ Tomasevich 2001, p. 272

- ↑ Vucinich 1949, pp. 362–365

- ↑ Roberts 1987, pp. 20–22, 26

- ↑ 1 2 3 Roberts 1987, pp. 23–24

- ↑ Vukmanović 1982, v. 1, p. 157

- ↑ Vucinich 1949, p. 364

- ↑ Yeomans 2013, p. 15

- ↑ 1 2 Vukmanović 1982, v. 1, p. 152

- ↑ 1 2 Marjanović 1980, pp. 85–87

- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 53–57

- ↑ Shepherd 2012, pp. 93–94

- ↑ 1 2 Anić, Joksimović, & Gutić 1982, pp. 47–48

- ↑ Vukmanović 1982, v. 1, p. 179

- ↑ 1 2 3 4 5 Bašić 1969, pp. 17–20

- ↑ 1 2 Borojević, Samardžija, & Bašić 1973, pp. 9–15

- ↑ Dabek, Gašić, & Vuković 1981, p. 202

- ↑ Dabek, Gašić, & Vuković 1981, p. 200

- ↑ Bašić 1969, p. 66

- ↑ 1 2 3 Marjanović 1980, pp. 89–93

- ↑ Hoare 2006, p. 76

- ↑ 1 2 3 Vukmanović 1982, v. 1, pp. 211–214

- ↑ 1 2 3 Karasijević 1980, pp. 134–36

- ↑ 1 2 Marjanović 1980, pp. 94–95

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 32–35

- ↑ Bašić 1969, p. 42

- ↑ 1 2 3 4 5 Terzić 1957, pp. 136–38

- ↑ Terzić 1957, pp. 134–35

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 84–86

- ↑ 1 2 3 Karasijević 1980, pp. 137–139

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 96–100

- ↑ Bašić 1969, pp. 120–21

- ↑ 1 2 3 4 5 Bašić 1969, pp. 122–27

- ↑ Karasijević 1980, p. 140

- ↑ 1 2 Hoare 2006, p. 269

- ↑ 1 2 3 4 Vukmanović 1982, v. 2, pp. 150–54

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 129–30

- ↑ 1 2 3 Bokan 1988, pp. 299–303

- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 136–140

- ↑ Bašić 1969, pp. 131–35

- ↑ 1 2 Bokan 1988, pp. 305–307

- ↑ Bašić 1969, p. 92

- ↑ Bokan 1988, p. 329

- ↑ 1 2 Vukmanović 1982, v. 2, p. 36

- ↑ Bašić 1969, pp. 141–42

- ↑ 1 2 3 4 Samardžija 1987, pp. 7–9

- ↑ 1 2 Trikić & Rapajić 1982, pp. 22–25

- ↑ Bokan 1988, p. 332

- ↑ 1 2 3 4 Trikić & Rapajić 1982, pp. 35–36

- ↑ Anić, Joksimović, & Gutić 1982, p. 101

- ↑ Hoare 2006, p. 257

- ↑ Trikić & Rapajić 1982, pp. 51–52

- ↑ Nađ 1979, pp. 85–86

- ↑ 1 2 Trikić & Rapajić 1982, p. 27

- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 163–171

- ↑ Trikić & Rapajić 1982, pp. 71–73

- ↑ Hoare 2006, p. 261

- ↑ Borojević, Samardžija, & Bašić 1973, pp. 91–92

- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 5–6

- ↑ 1 2 Borojević, Samardžija, & Bašić 1973, pp. 22–23

- ↑ Berić 2013, para. 1

- ↑ 1 2 [www.gradprijedor.com/drustvo/pavic-ideale-heroja-mladena-stojanovica-prenijeti-na-omladinu Pavić – Ideale heroja Mladena Stojanovića prenijeti na omladinu] (серб.). City of Prijedor (2 April 2012). Архивировано из первоисточника 5 ноября 2013.

- ↑ Stojanović 1918, p. 222

- ↑ [books.google.com/books?id=q_iPOQAACAAJ Iza sunca]

- ↑ Bašić 1969, pp. 103–6

- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 113–14

Литература

- Adamović, Vedrana (2010), [www.muzejkozareprijedor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:o-porodici-stojanovi&catid=63:o-porodici-stojanovi&Itemid=74 O porodici Stojanović], Museum of Kozara, Prijedor, <www.muzejkozareprijedor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:o-porodici-stojanovi&catid=63:o-porodici-stojanovi&Itemid=74>

- Anić, Nikola; Joksimović, Sekula & Gutić, Mirko (1982), [books.google.com/books?id=xTErAAAAMAAJ Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije], Belgrade: Vojnoistorijski institut, <books.google.com/books?id=xTErAAAAMAAJ>

- Bašić, Rade (1969), [books.google.com/books?id=EvWPAAAAIAAJ Doktor Mladen], Belgrade: Narodna armija, <books.google.com/books?id=EvWPAAAAIAAJ>

- Berić, Gojko (2013), [www.oslobodjenje.ba/kolumne/brisanje-istine Brisanje istine], Sarajevo: Oslobođenje d.o.o., ISSN [worldcat.org/issn/2232-9986 2232-9986], <www.oslobodjenje.ba/kolumne/brisanje-istine>

- Bokan, Branko J. (1988), [books.google.com/books?id=7AkMHQAACAAJ Prvi krajiški narodnooslobodilački partizanski odred], Belgrade: Vojnoizdavački i novinski centar, <books.google.com/books?id=7AkMHQAACAAJ>

- Borojević, Ljubomir; Samardžija, Dušan & Bašić, Rade (1973), Peta kozaračka brigada (2 ed.), Belgrade: Narodna knjiga

- Calic, Marie-Janine (2010), [books.google.com/books?id=cTjtGDNaViMC Geschichte Jugoslawiens im zwanzigsten Jahrhundert], Munich: C.H.Beck, ISBN 978-3-406-60645-8, <books.google.com/books?id=cTjtGDNaViMC>

- Prijedorska gimnazija 1921–1981, Banja Luka: Glas, 1981

- Dedijer, Vladimir (1966), <books.google.com/books?id=nYDRAAAAMAAJ>

- Donia, Robert J. (2006), [books.google.com/books?id=ACvJHam2_-oC Sarajevo: A Biography], Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, ISBN 978-0-472-11557-0, <books.google.com/books?id=ACvJHam2_-oC>

- Hoare, Marko Attila (2006), [books.google.com/books?id=94bzAAAAMAAJ Genocide and Resistance in Hitler's Bosnia: The Partisans and the Chetniks, 1941–1943], New York: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-726380-8, <books.google.com/books?id=94bzAAAAMAAJ>

- Karasijević, Drago (1980), [books.google.com/books?id=7ZYgHAAACAAJ "Ustanak i borbe na Kozari do oktobra 1942. godine"], Kozara u Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941–1945), Prijedor: Nacionalni park "Kozara", OCLC [worldcat.org/oclc/10076276 10076276], <books.google.com/books?id=7ZYgHAAACAAJ>

- Marjanović, Joco (1980), [books.google.com/books?id=7ZYgHAAACAAJ "Ustanak na Kozari 1941. godine"], Kozara u Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941–1945), Prijedor: Nacionalni park "Kozara", OCLC [worldcat.org/oclc/10076276 10076276], <books.google.com/books?id=7ZYgHAAACAAJ>

- Nađ, Kosta (1979), Jovo Popović, ed., [books.google.com/books?id=KzuBAAAAIAAJ Ratne uspomene: Četrdesetdruga], Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, <books.google.com/books?id=KzuBAAAAIAAJ>

- Roberts, Walter R. (1987), [books.google.com/books?id=43CbLU8FgFsC Tito, Mihailovic and the Allies,1941–1945], Durham, North Carolina: Duke University Press, ISBN 978-0-8223-0773-0, <books.google.com/books?id=43CbLU8FgFsC>

- Samardžija, Dušan D. (1987), [books.google.com/books?id=Cnt0mgEACAAJ Jedanaesta krajiška NOU divizija], Belgrade: Vojnoizdavački i novinski centar, <books.google.com/books?id=Cnt0mgEACAAJ>

- Shepherd, Ben (2012), [books.google.com/books?id=LN3xae_75XoC Terror in the Balkans: German Armies and Partisan Warfare], Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, ISBN 978-0-674-06513-0, <books.google.com/books?id=LN3xae_75XoC>

- Stojanović, Mladen (1918), Književni jug (Zagreb: Niko Bartulović) . — Т. 2 (6), <scc.digital.bkp.nb.rs/view/P-0261-1918&p=393>

- Terzić, Velimir, ed. (1957), [books.google.com/books?id=HF3jtgAACAAJ Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941–1945], vol. 1, Belgrade: Vojnoistorijski institut Jugoslovenske narodne armije, <books.google.com/books?id=HF3jtgAACAAJ>

- Tomasevich, Jozo (2001), [books.google.com/books?id=fqUSGevFe5MC War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration], Stanford, California: Stanford University Press, ISBN 978-0-8047-3615-2, <books.google.com/books?id=fqUSGevFe5MC>

- Trikić, Savo & Rapajić, Dušan (1982), [books.google.com/books?id=I8GSNAAACAAJ Proleterski bataljon Bosanske Krajine], Belgrade: Vojnoizdavački zavod, <books.google.com/books?id=I8GSNAAACAAJ>

- Vucinich, Wayne S. (1949), [www.questia.com/read/95013772/yugoslavia "The Second World War and Beyond"], in Robert Joseph Kerner, Yugoslavia, Berkeley: University of California Press – с помощью Questia (требуется подписка), <www.questia.com/read/95013772/yugoslavia>

- Vukmanović, Svetozar (1982), Revolucija koja teče: Memoari, Zagreb: Globus

- Yeomans, Rory (2013), [books.google.com/books?id=Yxv4-iqVe2wC Visions of Annihilation: The Ustasha Regime and the Cultural Politics of Fascism, 1941–1945], Pittsburgh, Pennsylvania: University of Pittsburgh Press, ISBN 978-0-82296192-5, <books.google.com/books?id=Yxv4-iqVe2wC>

Ссылки

| |

Стоянович, Младен на Викискладе? |

|---|

- [www.muzejkozareprijedor.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=75 Галерея фотографий Младена Стояновича]

| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |

Отрывок, характеризующий Стоянович, Младен

Берейтор, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят.Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город.

Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Доро гой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.

Х

30 го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.

– А мы вас везде ищем, – сказал адъютант. – Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.

Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.

Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.

В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.

Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.

Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.

– Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за что нельзя отвечать.

– Да ведь вот, он пишет, – говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке.

– Это другое дело. Для народа это нужно, – сказал первый.

– Что это? – спросил Пьер.

– А вот новая афиша.

Пьер взял ее в руки и стал читать:

«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».

– А мне говорили военные люди, – сказал Пьер, – что в городе никак нельзя сражаться и что позиция…

– Ну да, про то то мы и говорим, – сказал первый чиновник.

– А что это значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? – сказал Пьер.

– У графа был ячмень, – сказал адъютант, улыбаясь, – и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что, граф, – сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру, – мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга…

– Я ничего не слыхал, – равнодушно сказал Пьер. – А что вы слышали?

– Нет, знаете, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал.

– Что же вы слышали?

– Да говорят, – опять с той же улыбкой сказал адъютант, – что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор…

– Может быть, – сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. – А это кто? – спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.

– Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации?

– Ах, так это Верещагин! – сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.

– Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, – сказал адъютант. – Тот молодой, сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет.

Один старичок, в звезде, и другой – чиновник немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.

– Видите ли, – рассказывал адъютант, – это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? – От того то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина… недоученный купчик, знаете, купчик голубчик, – улыбаясь, сказал адъютант. – Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт директора. Но уж, видно, там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на том: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» – «Сам сочинил». Ну, вы знаете графа! – с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. – Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..

– А! Графу нужно было, чтобы он указал на Ключарева, понимаю! – сказал Пьер.

– Совсем не нужно», – испуганно сказал адъютант. – За Ключаревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. «Как же ты мог сочинить? – говорит граф. Взял со стола эту „Гамбургскую газету“. – Вот она. Ты не сочинил, а перевел, и перевел то скверно, потому что ты и по французски, дурак, не знаешь». Что же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». – «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» – «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ бога вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал! Нашел мерзавца живописца…

В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему.

Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что то и, как только вошел Пьер, замолчал и вышел.

– А! здравствуйте, воин великий, – сказал Растопчин, как только вышел этот человек. – Слышали про ваши prouesses [достославные подвиги]! Но не в том дело. Mon cher, entre nous, [Между нами, мой милый,] вы масон? – сказал граф Растопчин строгим тоном, как будто было что то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. – Mon cher, je suis bien informe, [Мне, любезнейший, все хорошо известно,] но я знаю, что есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасенья рода человеческого хотят погубить Россию.

– Да, я масон, – отвечал Пьер.

– Ну вот видите ли, мой милый. Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причины и что я не мог бы сослать здешнего почт директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой. экипаж для подъема из города и даже что вы приняли от него бумаги для хранения. Я вас люблю и не желаю вам зла, и как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее.

– Но в чем же, граф, вина Ключарева? – спросил Пьер.

– Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, – вскрикнул Растопчин.

– Ежели его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, – сказал Пьер (не глядя на Растопчина), – и Верещагина…

– Nous y voila, [Так и есть,] – вдруг нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин. – Верещагин изменник и предатель, который получит заслуженную казнь, – сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. – Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношения с такими господами, как Ключарев, и ехать отсюда. А я дурь выбью, в ком бы она ни была. – И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера: – Nous sommes a la veille d'un desastre publique, et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses a tous ceux qui ont affaire a moi. Голова иногда кругом идет! Eh! bien, mon cher, qu'est ce que vous faites, vous personnellement? [Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Итак, любезнейший, что вы предпринимаете, вы лично?]

– Mais rien, [Да ничего,] – отвечал Пьер, все не поднимая глаз и не изменяя выражения задумчивого лица.

Граф нахмурился.

– Un conseil d'ami, mon cher. Decampez et au plutot, c'est tout ce que je vous dis. A bon entendeur salut! Прощайте, мой милый. Ах, да, – прокричал он ему из двери, – правда ли, что графиня попалась в лапки des saints peres de la Societe de Jesus? [Дружеский совет. Выбирайтесь скорее, вот что я вам скажу. Блажен, кто умеет слушаться!.. святых отцов Общества Иисусова?]

Пьер ничего не ответил и, нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина.

Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены.

«Они – солдаты на батарее, князь Андрей убит… старик… Простота есть покорность богу. Страдать надо… значение всего… сопрягать надо… жена идет замуж… Забыть и понять надо…» И он, подойдя к постели, не раздеваясь повалился на нее и тотчас же заснул.

Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник – узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов.

Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и, вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.

С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.

Ростовы до 1 го сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе.

После поступления Пети в полк казаков Оболенского и отъезда его в Белую Церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх. Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть, и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты, в первый раз теперь, в это лето, с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, хотела сама ехать к Пете, определить его куда нибудь в Петербурге, но и то и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен иначе, как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал наконец средство для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешенье видеть хотя одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Nicolas был в опасности, графине казалось (и она даже каялась в этом), что она любит старшего больше всех остальных детей; но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, с своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там что то сражаются и что то в этом находят радостного, – тогда матери показалось, что его то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастия. Присутствие не только Сони, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них, мне никого не нужно, кроме Пети!» – думала она.

В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына вне опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю.

Несмотря на то, что уже с 20 го числа августа почти все знакомые Ростовых повыехали из Москвы, несмотря на то, что все уговаривали графиню уезжать как можно скорее, она ничего не хотела слышать об отъезде до тех пор, пока не вернется ее сокровище, обожаемый Петя. 28 августа приехал Петя. Болезненно страстная нежность, с которою мать встретила его, не понравилась шестнадцатилетнему офицеру. Несмотря на то, что мать скрыла от него свое намеренье не выпускать его теперь из под своего крылышка, Петя понял ее замыслы и, инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться (так он думал сам с собой), он холодно обошелся с ней, избегал ее и во время своего пребывания в Москве исключительно держался общества Наташи, к которой он всегда имел особенную, почти влюбленную братскую нежность.

По обычной беспечности графа, 28 августа ничто еще не было готово для отъезда, и ожидаемые из рязанской и московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30 го.

С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод, с жителями и имуществом, выезжали в другие заставы. Несмотря на афишки Растопчина, или независимо от них, или вследствие их, самые противоречащие и странные новости передавались по городу. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать; кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно; кто говорил, что было еще сраженье после Бородинского, в котором разбиты французы; кто говорил, напротив, что все русское войско уничтожено; кто говорил о московском ополчении, которое пойдет с духовенством впереди на Три Горы; кто потихоньку рассказывал, что Августину не ведено выезжать, что пойманы изменники, что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает, и т. п., и т. п. Но это только говорили, а в сущности, и те, которые ехали, и те, которые оставались (несмотря на то, что еще не было совета в Филях, на котором решено было оставить Москву), – все чувствовали, хотя и не выказывали этого, что Москва непременно сдана будет и что надо как можно скорее убираться самим и спасать свое имущество. Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться, но до 1 го числа ничто еще не изменялось. Как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь, хотя знала, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни, которым привыкли покоряться.

В продолжение этих трех дней, предшествовавших пленению Москвы, все семейство Ростовых находилось в различных житейских хлопотах. Глава семейства, граф Илья Андреич, беспрестанно ездил по городу, собирая со всех сторон ходившие слухи, и дома делал общие поверхностные и торопливые распоряжения о приготовлениях к отъезду.

Графиня следила за уборкой вещей, всем была недовольна и ходила за беспрестанно убегавшим от нее Петей, ревнуя его к Наташе, с которой он проводил все время. Соня одна распоряжалась практической стороной дела: укладываньем вещей. Но Соня была особенно грустна и молчалива все это последнее время. Письмо Nicolas, в котором он упоминал о княжне Марье, вызвало в ее присутствии радостные рассуждения графини о том, как во встрече княжны Марьи с Nicolas она видела промысл божий.

– Я никогда не радовалась тогда, – сказала графиня, – когда Болконский был женихом Наташи, а я всегда желала, и у меня есть предчувствие, что Николинька женится на княжне. И как бы это хорошо было!

Соня чувствовала, что это была правда, что единственная возможность поправления дел Ростовых была женитьба на богатой и что княжна была хорошая партия. Но ей было это очень горько. Несмотря на свое горе или, может быть, именно вследствие своего горя, она на себя взяла все трудные заботы распоряжений об уборке и укладке вещей и целые дни была занята. Граф и графиня обращались к ней, когда им что нибудь нужно было приказывать. Петя и Наташа, напротив, не только не помогали родителям, но большею частью всем в доме надоедали и мешали. И целый день почти слышны были в доме их беготня, крики и беспричинный хохот. Они смеялись и радовались вовсе не оттого, что была причина их смеху; но им на душе было радостно и весело, и потому все, что ни случалось, было для них причиной радости и смеха. Пете было весело оттого, что, уехав из дома мальчиком, он вернулся (как ему говорили все) молодцом мужчиной; весело было оттого, что он дома, оттого, что он из Белой Церкви, где не скоро была надежда попасть в сраженье, попал в Москву, где на днях будут драться; и главное, весело оттого, что Наташа, настроению духа которой он всегда покорялся, была весела. Наташа же была весела потому, что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась), и Петя восхищался ею. Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда то, что вообще происходит что то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.

31 го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые.