Морской пушной промысел

Морской пушной промысел — морская торговля мехом калана (морской выдры) и других животных, которая велась с коренными народами Аляски и индейцами северо-западного побережья Северной Америки. Пушнина в основном шла в Китай, где она обменивалась на чай, шёлк, фарфор и другие китайские товары, после чего эти товары потом продавалась в Европу и США. Впервые морским промыслом пушнины начали заниматься русские: он вёлся на востоке от Камчатки, вдоль Алеутских островов и на южных берегах Аляски. Англичане и американцы начали вести торговлю в 80-х годах XVIII века, на побережье нынешней Британской Колумбии. Пик промысла пришелся на начало XIX столетия. В 10-х годах того же века начался долгий период спада. По мере уменьшения популяции калана, морской пушной промысел начал охватывать новые рынки и товары, но при этом он продолжал по большей части вестись на северо-западном побережье и в Китае. Промысел велся почти до конца XIX столетия. За все его время русские контролировали большую часть побережья нынешней Аляски. На побережье к югу от Аляски среди английских и американских торговых судов велась сильная конкуренция. Англичане первыми начали вести промысел в южной части, но они не смогли соперничать с американцами, которые занимали доминирующую позицию с 90-х годов XVIII века по 30-е годы XIX века. Английская Компания Гудзонова залива начала вести торговлю мехом в 20-е годы XIX века с целью вытеснения американцев. К 1840 году ей это удалось сделать. На закате морского пушного промысла им в основном занимались Компания Гудзонова залива и Российско-американская компания.

Чтобы разделять прибережную морскую торговлю мехом и материковую наземную торговлю, которой, например, занималась Северо-Западная компания и Американская меховая компания, историки придумал термин «морской пушной промысел»: в прошлом он был более известен как «Северо-западный прибережный промысел».[1]

Благодаря морскому промыслу северо-западное тихоокеанское побережье стало частью новой огромной сети международной торговли, охватывавшей Тихий океан. Она велась на основе капитализма (но не колониализма). Образовалась сеть треугольной торговли, которая соединила северо-западное тихоокеанское побережье, Китай, Гавайские острова (в то время недавно открытые западным миром), Англию и США (особенно Новую Англию). Промысел значительно повлиял на коренные народы северо-западного тихоокеанского побережья, особенно на алеутов, тлинкитов, народности алутиик, хайда, нутка и чинуки: резко увеличилось их благосостояние, но в то же время произошла депопуляция из-за эпидемических болезней, возросло рабство, потлач и военные столкновения. Однако туземная культура не была затронута резкими переменами: она, наоборот, процветала. Например, возросла важность тотемов и головных уборов,[2] появился чинукский жаргон, который является отличительной чертой культуры северо-западного тихоокеанского побережья. Гавайцы также схожим образом подверглись неожиданному притоку богатства, технологий и эпидемических болезней западного мира. На Китай и Европу морской пушной промысел оказал минимальное влияние, но на Новую Англию он оказал оживляющее воздействие, и помог превратить этот регион из сельскохозяйственного, в промышленный. Состояния, заработанные благодаря морскому промыслу пушнины, инвестировались в промышленное развитие, особенно в текстильное производство. В свою очередь текстильная промышленность Новой Англии оказала значительное влияние на рабство в США: большой спрос на хлопок привел к стремительному расширению хлопковых плантаций в глубоком юге США.[3]

Самой дорогой пушниной был мех калана, особенно его северного вида Enhydra lutris kenyoni, обитавшего в прибережных водах между рекой Колумбия на юге, и Алеутскими островами на севере. На калана охотились больше всего в период с XVII по XVIII века. Калан обладает самым густым мехом из всех млекопитающих. Благодаря уходу за шерстным покровом, калан никогда не линяет. Их шкурки приносили приличную выручку тем, кто ими торговал. В Китае шкурки каланов пользовались популярностью и считались модными — это была одна из причин, почему этот вид оказался практически истребленным. В данный момент тихоокеанские каланы занесены в канадский список видов, подверженных риску.[4] Их ареал крайне широк и удален: он простирается от севера Японии до мексиканского острова Седрос, образовывая непрерывную дугообразную полосу. В результате промысла Каланы были вынуждены перебраться в более северные регионы Тихого океана. Падение их популяции началось после того, как русские совершили экспедиции в местах их обитания. Охотники-алеуты снабжали русских торговцев и «американских авантюристов» шкурками калана.[5] До начала промысла популяция данного вида составляла 150—300 тысяч особей. Несмотря на такое поголовье, каланы размножались медленно: один выводок мог насчитывать одну, реже две, особи — такой темп размножения не может спасти популяцию во время массовой охоты.[6] Китайцы приобретали мех этого млекопитающего круглый год, так как он отличался превосходными свойствами и имел высокую ценность. Мех использовался богатыми китайцами в качестве украшения (им отделывали одеяния), а русские использовали его как декоративную деталь. Остальная пушнина, продаваемая в Европу и Америку, переделывалась под воротники и шляпы.[7] Благодаря огромному спросу на пушнину калана и её стоимости, издержки Российско-американской компании ежегодно составляли 100 тысяч рублей, а доходы — более 500 тысяч.[7] Мех калифорнийского вида калана, E. l. Nereis, стоил меньше и приносил меньшие доходы. После того как северный калан оказался практически истребленным, морские промышленники начали вести деятельность в Калифорнии и в результате та же самая ситуация повторилась и с южным каланом.[8] Английские и американские промысловики поставляли пушнину в китайский порт Гуанчжоу (Кантон), в котором они работали по Кантонской системе. Пушнина, добытая в Русской Америке, в основном продавалась в Китай через монгольский торговый город Кяхта, который был открыт для Российской империи в результате Кяхтинского договора 1727 года.[9]

Зарождение

Северо-западная территория Тихого океана стала последним важным неполярным регионом мира, который исследовали европейцы.[10] В результате вековых разведок и завоеваний, на земли Северной Америки стали претендовать многие империи. В конце XVIII — начале XIX веков ряд империй и коммерческих компаний устремились к северо-западному побережью через море и материковую сушу.[11] Российская и Испанские империи продвигались к региону одновременно, с противоположных направлений. Российские меховые компании двигались в Северную Америку вдоль Алеутских островов, и к 60-м годам XVIII века они достигли Лисьих островов и полуострова Аляска. В 1763 году Степан Гаврилович Глотов открыл остров Кадьяк.[9] В 1768 году российский флот в составе двух кораблей под командованием Петра Креницина и Михаила Левашова отправился из Камчатки в экспедицию к полуострову Аляска, для того чтобы оценить существующую русскую активность в регионе и возможность её дальнейшего развития.[12] Сообщения о плавании, которое должно было оставаться в секрете, дошли до Европы и вызвали обеспокоенность в Испании. Правительство Испании, озабоченное активностью Российской империи на Аляске, решило колонизировать Верхнюю Калифорнию и отправило исследовательские экспедиции на Аляску, чтобы оценить степень угрозы и усилить Испанское притязание на владения побережьем к северу от Мексики.[12]

Провинция Верхняя Калифорния была основана Хосе Гальвесом в 1769 году, одновременно с окончанием экспедиции Креницина-Левашова.[13] В 1782 году к Верхней Калифорнии отправилось пять отдельных экспедиций. К 1782 году в Сан-Диего, Монтерей, Сан-Франциско и Санта-Барбаре были возведены крепости (персидиос), которые были связаны между собой миссионерскими поселениями.[12] В 1774, 1775 и 1779 году Испанцы отправили исследовательские походы далеко на север.[12] В 1784 году центр активности русских сместился на восток от острова Кадьяк, и область охоты расширилась до залива Кука.[12] Две империи непременно столкнулись бы, но ещё до прямого контакта русских с испанцами на северо-западном побережье появились новые державы — Англия и Соединенные Штаты Америки. Первый контакт произошел в 1789 году у залива Нутка, но встретились не Испания и Российская империя, а Испания и Англия.[12] Англичане впервые попали в этот регион по морю в 1778 году, во время третьей экспедиции Джеймса Кука, и по суше в 1793 году, благодаря трансконтинентальной экспедиции Александра Маккензи, достигшей Тихого океана.[14] Первый английский торговец пушниной, Джеймс Хана, попал на северо-западное побережье в 1785 году. Первые американские торговцы, Роберт Грей и Джон Кендрик, прибыли туда по морю в 1788 году.[15] Экспедиция Льюиса и Кларка добралась туда по суше в 1805 году.[16]

Ранние торговцы пушниной были одновременно и торговцами, и исследователями. Северо-западное побережье, со слов Джорджа Симпсона,[17] было «лабиринтом воды»: оно состояло из сотен островов, многочисленных проливов и фьордов и горного, скалистого, и часто пологого побережья. Для навигации серьезную опасность представляли постоянные дожди, сильные ветры, густые туманы, сильные течения, приливы и подводные скалы. Характер ветров постоянно менялся и сбивал с толку, особенно в прибережных проливах и архипелагах, что делало мореходство опасным.[17] Ранние исследования, до начала эпохи морского промысла пушнины, проведенные Хуаном Пересом, Бруно де Хесета, Богеда Куадра и Джеймсом Куком, давали лишь поверхностные представления об особенностях побережья. Более тщательно исследованы были лишь несколько небольших территорий: заливы Нутка, Букарел и Кука.[18] Российские экспедиции до 1785 года в основном давали лишь поверхностные данные; они в основном ограничивались Алеутскими островами и материковой Аляской к западу от мыса Святого Элиоса.[19] Английские и американские торговцы пушниной начали посещать неизведанное в то время северо-западное побережье лишь в 1785 году. Несмотря на то, что Испанский флот и флоты других государств продолжали проводить некоммерческие экспедиции,[20] морские торговцы пушниной сделали ряд важных открытий: пролив Хуан-де-Фука, залив Клейкуот и Барклей (все обнаружены Чарльзом Барклей), пролив Королевы Шарлотты (Джеймс Стрейндж), залив Фитз Хаг (Джеймс Хана), бухта Грейс и река Колумбия (Роберт Грей). Джордж Диксон изучил пролив Диксон-Энтранс и первым установил, что острова Королевы Шарлотты не являлись частью материка.[21]

Российская империя

Российская империя начала вести морской пушной промысел в северной части Тихого океана после экспедиций Витуса Беринга и Алексея Чирикова, имевших место в 1741 и 1742 годах. Их экспедиции показали, что Азия и Северная Америка не соединялись сушей, что морские путешествия были возможны, и что регион был богат пушниной.[22] Промышленники[23] — частные торговцы пушниной — отправлялись в торговые походы из Камчатки; поначалу они сосредотачивались на близлежащих островах, таких как Командорские острова. В отличие от сибирских торговых предприятий пушниной, эти морские походы требовали такие капиталовложения, которые были не по карману промышленникам. Купцы из Иркутска, Тобольска и прочих городов европейской части Российской империи стали главными инвесторами.[9]

Один из ранних торговцев, Емельян Басов, в 1743 году вел промысел на острове Беринга, собирая огромное количество пушнины калана, морских котиков и песца.[22] Басов четыре раза отправлялся к острову Беринга и близлежащему Медному острову и заработал на этом состояния, тем самым вдохновив многих других промышленников.[23][24] В период с 1743 года и до 1799 года, когда была основана Российско-американская компания, от берегов Камчатки в сторону Северной Америки отправилось более ста частных охотничьих и промысловых экспедиций. В целом, все эти походы принесли прибыль на сумму в восемь миллионов серебряных рублей.[9] На раннем этапе морского промысла пушнины корабли традиционно останавливались у Командорских островов для забоя Стеллеровых коров и консервации их мяса. Стеллеровы коровы были безобидными морскими млекопитающими, чей ареал ограничивался этими островами. За ними охотились не только ради мяса, но и ради шкуры, из которой изготовлялись лодки, и подкожного жира, использовавшегося для масляных ламп. К 1768 году Стеллеровы коровы были полностью истреблены.[9] По мере уменьшения добычи пушнины, русские промысловики двигались вдоль Алеутских островов дальше на восток. В 60-х годах XVIII века они уже регулярно плавали к острову Кадьяк. Среди выдающихся русских промышленников того времени можно отметить Никифора Трапезникова (который в период с 1743 по 1768 год профинансировал и поучаствовал в десяти экспедициях), Максимовича Соловьева, Степана Глотова и Григория Шелихова.[25]

По мере того, как промышленники углублялись дальше на восток, экспедиции становились более длинными и дорогими, и поэтому маленькие артели объединялись в более крупные. В 80-х годах XVIII века Григорий Шелихов начал становиться одним из самых важных промышленников. В 1784 году Шелихов основал первое постоянное русское поселение в Северной Америке, в бухте Трех Святителей на острове Кадьяк. Шелихов предвидел, что российский морской пушной промысел будет постоянно расширяться и что торговые поселения будут создаваться все дальше и дальше вдоль побережья, аж вплоть до Калифорнии. Он хотел получить право контроля над промыслом; в 1788 году императрица Екатерина II предоставила его компании монополию, но только на тех территориях, которые она в тот момент занимала: прочие промышленники могли спокойно работать в других местах. Решение Екатерины было издано в качестве указа 28 сентября 1788 года.[22]

На момент издания указа Екатерины II морская деятельность русских в Северной Америке уже насчитывала сорок лет, в то время как другие государства только начинали заниматься морским промыслом пушнины. На огромной территории, простирающейся от Алеутских островов до заливов Кука и Принца Вильгельма, был основан ряд поселений. Каждый год от Камчатки к Аляске отправлялись множество кораблей.[22] Русские не только начали раньше заниматься промыслом пушнины, они также контролировали ареалы самых ценных видов каланов. Мех курильских, камчатских и алеутских каланов был не только более густым и блестящим, но и более темным, чем меха северо-западных и калифорнийских каланов.[26] На основании цвета, фактуры и густоты были выведены четыре оценки пушнины. Самыми ценными были меха курильских и камчатских каланов, алеутские оценивались двойкой, северо-западные — тройкой. Наихудшей же считалась пушнина калифорнийских каланов.[26] Российская империя также контролировала ареалы соболя, чей мех считался самым ценным среди всех млекопитающих.[26]

Отношение русских к коренным народам отличалось от отношения англичан или американцев. Русские использовали те же методы, что и в Сибири: нанимали или закрепощали алеутов и алутииков.[27] Алеуты и алутиики мастерски охотились на каланов, используя каяки и байдарки. Российские суда использовались в основном для транспортировки местных охотничьих групп и для оказания им помощи. Эта система отличалась от системы англичан и американцев: туземцы охотились на калана, после чего самостоятельно выделывали пушнину — по сути, они являлись независимыми торговыми агентами. Торговля между туземцами и русскими не была свободной: местные облагались ясаком (данью).[28] Ясак, широко использовавшийся в Сибири, по сути, закрепощал местных. В 1788 году он был запрещен в Русской Америке, но на смену ему пришел принудительный труд.[27]

Англия

Англия начала морской пушной промысел в 1778 году, во время третьей экспедиции Джеймса Кука. Когда Кук плыл на север с целью найти легендарный Северо-Западный проход, он открыл Гавайские острова. Он провел месяц, находясь в заливе Нутка северо-западного побережья. За это время он и его команда вели торговлю с народностью Нутка из деревни Юкуот. В итоге они приобрели 300 меховых шкурок, в основном калана, но не посчитали их ценными.[29] Позже, когда Кука убили на Гавайях, экспедиция посетила Кантон и была удивлена тем, что китайцы предлагали огромные деньги за эту пушнину. Доход команды составил 1800 %.[30] Джеймс Кинг, ставший после смерти Кука одним из капитанов, писал следующее: «Выгода, которую можно получить, отправив торговые экспедиции в эту часть американского побережья, представляется мне достаточно важной, чтобы привлечь внимание общественности». Команда двух кораблей настолько горела желанием вернуться в залив Нутка и приобрести пушнину, что она находилась «в шаге от поднятия мятежа».[31] Тем не менее они отплыли в Англию и прибыли туда в октябре 1780 года.[31] В 80-х годах XVIII века были опубликованы отчеты об экспедиции Кука и торговле пушниной калана, что вызвало волну предпринимательских экспедиций к северо-западному побережью.[32]

Пик заинтересованности Англии в морском промысле пушнины пришелся на период с 1785 по 1794 годы, после чего он уменьшился, так как Французские революционные войны сократили людские и денежные ресурсы Англии, и так как империя сосредотачивала свою иностранную торговую деятельность в Индии.[8] Британская Ост-Индская компания и Компания Южных морей мешали английским морским промысловикам пушниной. Несмотря на то, что к концу XVIII столетия Компания Южных морей уже отживала свой век, ей предоставили эксклюзивное право вести торговлю от имени Англии на всем западном побережье Америки — от мыса Горн до Берингова пролива, — и на 300 лиг (1400 км.) вглубь Тихого океана. Если учесть, что Ост-Индская компания обладала монополией на английскую торговлю в Китае, то выходило так, что пушнину калана можно было добыть лишь на территории одной монополии, а продать — на другой. Чтобы работать легально, английским морским промысловикам пушниной приходилось приобретать лицензию у двух компаний, а это было и сложно, и дорого. Некоторые торговцы получали лицензию лишь у Ост-Индской компании: они полагали, что Компания Южных морей не могла контролировать свою монополию. Другие получали лицензию лишь у Компании Южных морей, и везли пушнину в Англию, из которой её морем переправляли в Китай.[33] Некоторые промысловики уклонялись от лицензирования, плавая под иностранными флагами.[34] В Китае Ост-Индская компания в основном торговала чаем и никогда не проявляла особого интереса к морскому промыслу пушнины. Компания обычно разрешала английским судам ввоз пушнины в Кантон, но требовала, чтобы пушнина продавалась через её представителей. За это она получала процент от доходов. Но Ост-Индская компания запрещала английским торговцам пушниной экспорт китайских товаров в Англию, и тем самым они лишались самой прибыльной части морского пушного промысла — транспортировки китайских товаров в Европу и Америку.[34]

В 1785 году «Sea Otter», под командованием Джеймса Ханы, стало первым английским торговым судном, которое отправилось к северо-западному побережью с одной-единственной целью ведения промысла пушнины.[35] Во время краткого посещения побережья они добыли 560 шкурок, и в Кантоне выручили на них 20 тысяч долларов. Перспективы таких доходов обнадеживали других торговцев.[36] В 1785 году Джордж Диксон и Натаниэль Портлок, бывшие члены команды Кука, совместно организовали компанию «Залив короля Джорджа», чтобы исследовать северо-западное побережье и вести там торговлю.[37] Они отплыли из Англии на кораблях «King George» и «Queen Charlotte» и в 1786-87 годах занимались исследованием и промыслом на северо-западном побережье.[38] Они провели зиму на Гавайях, став одними из первых посетителей этих островов после Кука.[39] В 1786-88 годах из Англии к северо-западному побережью плавал ещё один торговец — Чарльз Уильям Баркли.[40] Его сопровождала жена, Франциса Баркли — она стала первой европейской женщиной, которая посетила Гавайские острова,[41] и первой женщиной, совершившей кругосветное плавание без обмана. До неё это удалось сделать лишь двум женщинам: Жанне Барре, переодевшись в мужчину, и Роуз де Фрейсине, жене Луи де Фрейсине, спрятавшись на корабле.[42] Баркли решил совершать поход под флагом Австрии, чтобы не платить за лицензии Ост-Индской компании и Компании Южных морей. Во время остановки на Гавайях он нанял туземку по имени Уини в качестве служанки. Уини стала первой гавайкой, побывавшей в северо-западной части Тихого океана.[42] Баркли исследовал побережье к югу от залива Нутка, и в результате этого открыл пролив Хуан-де-Фука.[41] Он стал первым торговцем, посетившим Ни Бэй — поселение Мака, позже ставшее важным портом захода для морских промысловиков пушниной.[43]

Джон Миарез, также служивший под командованием Кука, отправился к северо-западному побережью в 1786 году.[44] Он провел зиму в заливе Принца Вильгема: корабль оказался заблокированным во льдах, а его люди погибли от цинги. Его спасли вовремя прибывшие Диксон и Портлок. Миарез организовал второй поход на двух кораблях, «Felice Adventurero» и «Iphigenia Nubiana»: капитаном первого был Миарез, а второго — Уильям Дуглас. Миарез решил не приобретать лицензии для кораблей у Ост-Индской компании; вместо этого он попытался скрыть свою незаконную деятельность, используя флаг Португалии.[45] Они прибыли в залив Нутка в мае 1788 года. Позже Миарез утверждал, что вождь Макуина продал ему некоторую землю и что он на ней возвел здание. Это заявление позже стало одной из причин спора за залив Нутка. Испания, хотевшая получить контроль над заливом, отвергала эти притязания. Никто точно не знает об истинном положении вещей этого спора.[46] Однако никто не подвергает сомнению тот факт, что Миарез построил в заливе Нутка шлюп «Северо-западная Америка» — первое судно в северо-западной части Тихого океана, построенное не представителем коренных народов.[46]

В следующем году Миарез и другие организовали ещё один поход. В залив Нутка отправился ряд кораблей, среди которых были «Argonaut», под командованием Джеймса Колнета, «Princess Royal» под предводительством Томаса Хадсона, «Iphigenia Nubiana» и «Северо-западная Америка».[47] Колнет хотел основать в заливе постоянное промысловое поселение.[48] Однако Испания тоже решила занять залив на постоянной основе и провозгласить свою власть над северо-западным побережьем, из-за русской деятельности на Аляске и возможного занятия русскими залива Нутка. Испанский морской офицер Эстебан Хосе Мартинес прибыл в Нутку в мае 1789 года и построил форт Сан Мигель.[49] Когда в залив прибыл «Argonaut», между Колнетом и Мартинесом возник спор, в результате которого несколько английских кораблей были захвачены, а их команды арестованы. Это происшествие привело к спору за залив Нутка — международному кризису между Англией и Испанией. Войну удалось предотвратить благодаря Нуткскому соглашению 1790 года.[50]

Соединенные Штаты Америки

Американские промышленники оказались вдохновлены несанкционированным отчетом Джона Ледьярда, который был опубликован в 1783 году в городе Хартфорд, штата Коннектикут.[51][52] Уже в 90-х годах XVIII века американские промысловики обогнали англичан, и вскоре они занимали господствующее положение в морском промысле пушнины к югу от Русской Америки.[32] Для купцов Новой Англии начало промысла пришлось как нельзя кстати: он позволил прекратить спад, возникший после Войны за независимость США. Он давал новые торговые перспективы, которые с лихвой компенсировали закрытие Англией всех своих портов (в том числе и колониальных) для товаров из США.[53]

Одним из первых знаменитых американских промысловиков пушниной был Роберт Грэй.[54] Он совершил два торговых похода: первый длился с 1787 по 1790 годы, а второй 1790 по 1793 годы. Первый поход он совершил совместно с Джоном Кендриком, на кораблях «Columbia Rediviva» и «Lady Washington». После того, как сезонный промысел 1789 года закончился, Грэй на «Columbia» отправился в Китай, через Гавайи, а затем в Бостон, через Мыс Доброй Надежды. В Бостоне корабль встречали с почестями, поскольку он стал первым американским кораблем, совершившем кругосветное плавание.[55][56] Однако поход не увенчался коммерческим успехом. Владелец судна профинансировал второй поход, и Грэй выплыл из Бостона на «Columbia» всего через шесть недель после своего возвращения. Второй поход Грэя оказался примечательным по нескольким причинам. Прозанимавшись летом промыслом на северо-западном побережье, Грэй остался на нём зимовать. В заливе Клейкуот команда Грэя построила дом, назвав его фортом Дефаянс, и шлюп «Adventure» — первое американское судно, построенное на северо-западном побережье. Оно было спущено на воду в марте 1792 года; командовать им назначили Роберта Хасуэла. Во время промыслового сезона 1792 года Грэй работал в южной части северо-западного побережья, в том числе и на реке Колумбия. Несмотря на то, что устье реки было замечено испанским исследователем Бруно де Хесета в 1775 году, другие исследователи или промысловики пушниной его обнаружить не смогли — Грэй стал первым, кто это сделал. Он назвал реку по названию своего корабля. Данное событие в дальнейшем использовалось Соединенными Штатами Америки в качестве основания для претензий на северо-западное побережье.[57]

Другими выдающимися американскими промысловиками пушнины были Уильям Ф. Старгис,[58] Джозеф Инграхэм,[59] Саймон Меткалф и Дэниэл Крос.[60][61] Одной из самых успешных американских фирм, занимавшейся промыслом на северо-западе, была «Перкинс и компания».[62]

Годы процветания

Американское господство

Американские торговцы доминировали в морском промысле пушнины с 90-х годов XVIII по 20-е годы XIX века. С 1788 по 1826 годы американские торговые суда совершили между США и Китаем, через северо-западное побережье, 127 походов. Промысел был прибыльным: в конце 10-х годов XIX века доходы от инвестиций составляли от 300 до 500 процентов. В первой половине XIX века доходы бывали ещё выше — 2200 процентов и больше, хотя если из них вычесть суммы на постройку и оборудование кораблей, то прибыль приближалась к 525 процентам.[63]

Рассвет промысла окончился примерно в 1810 году, после чего начался долгий период спада, характеризовавшийся проникновением в новые сферы экономической деятельности. К 1810 году приток шкур калана упал из-за перепромысла. Во время Англо-американской войны американская торговля мехами пошла на убыль, но после 1815 года американцы возобновили и расширили морской пушной промысел и продолжили занимать в нём лидирующее положение.[32]

Экспансия русских

Российская империя продвигалась к северо-западному побережью — за залив Принца Вильгема — медленными темпами, из-за нехватки кораблей и моряков. Русские достигли залива Якутат в 1794 году, а в 1795 году они построили там поселение Новороссийск (Славороссия), которое должно было стать колониальным центром.[64] Разведкой побережья вплоть до островов Королевы Шарлотты занимался англичанин Джеймс Шилдс — служащий компании Голикова-Шелихова. В 1795 году Александр Баранов зашел в залив Ситка и провозгласил его частью России. Группы промышленников прибыли сюда в следующем году. К 1800 году три четверти всех выделанных шкурок калана Российско-американской компании добывались на территории вокруг залива Ситка (несколько тысяч в год). В заливе Ситка также впервые возникла серьезная конкуренция между русскими, англичанами и американцами.[65]

В июле 1799 года Баранов вернулся в залив Ситка на бриге «Орел» и основал поселение Архангельск, также известное как крепость Архангела Гавриила.[66][67] В июне 1802 года воины народа тлинкиты напали на это поселение и убили либо захватили большую часть проживавших там русских и алеутов (на тот момент там находилось 150 человек).[68] В июне 1804 года Баранов возглавил вооруженный поход, чтобы силой вернуть Ситку. Возле Ситки к Баранову присоединился боевой шлюп «Нева». Русские основали новую крепость, в то время как тлинкиты готовились к обороне в старой крепости. Напряжение резко переросло в перестрелки, в результате чего сорвались переговоры. В начале октября русские напали на крепость тлинкитов, обстреляв её из пушек «Невы» и с суши. Тлинкиты провели ответный обстрел из своих пушек и орудий. Осада Ситки продолжалась несколько дней, пока тлинкиты не оставили крепость и не покинули регион.[68][69] Русские снесли оставленную тлинкитами старую крепость и переименовали новую русскую крепость в Новоархангельск, (также известна как крепость архангела Михаила и крепость святого Михаила). Столкновения в заливе Ситка в 1802 и 1804 году значительно повлияли на отношение русских и тлинкитов на многие будущие поколения.[66][69]

Новоархангельск вскоре стал главным поселением и столицей Русской Америки. После продажи Аляски он был переименован в Ситку и стал первой столицей образования Территория Аляска.[65]

Российско-американская компания (РАК) была организована в 1799 году; тем самым был положен конец периоду промышленников и начат период централизованной монополии.[70] Её устав был изложен в том же году в указе Павла I. Он предоставлял компании монопольное право на торговлю на Алеутских островах и на материке Северной Америки к югу от 55-й параллели северной широты (примерно нынешняя граница на побережье между Британской Колумбией и Аляской). РАК создавалась по образцу Ост-Индской компании и Компании Гудзонова залива. Правители Российской империи хотели, чтобы компания работала и как торгово-промышленное предприятие, и как государственная организация по расширению влияния империи, подобно вышеназванным компаниям. Они также надеялись, что компания сможет вести морскую торговлю с Китаем и Японией, но этого не произошло.[71] В 1818 году правительство России взяло управление Российско-американской компанией на себя. Исследователь и морской офицер Фердинанд Врангель был первым президентом компании за время правительственного управления. В 1867 году, после продажи Аляски США, коммерческие интересы РАК были проданы компании «Hutchinson, Kohl & Company» из Сан-Франциско, которая впоследствии объединилась с другими группами в Коммерческую компанию Аляски.[52]

Доля русских в населении Америки никогда не превышала тысячу человек: самое большее число их было в 1839 году — 823 человека. Однако РАК нанимала и кормила тысячи туземцев. Согласно официальной российской переписи, население Русской Америки в 1838 году достигало 10 313 человек. Ещё 12 500 составляли местные жители, не внесенные в реестр. Ещё 17 000 в то время были не известны русским правителям. Итого, общее население Русской Америки составляло примерно 40 000 человек.[72]

Изменение и диверсификация

Российско-американская компания

Крепость Росс, сейчас известная как Форт-Росс, была построена в Калифорнии чуть севернее залива Сан-Франциско. Это был самый южный аванпост РАК, действовавший с 1812 по 1841 годы. Она была основана в качестве сельскохозяйственной базы — для обеспечения северных поселений едой, а также для ведения торговли с Верхней Калифорнией.[73] В состав колонии Росс входил ряд поселений, располагавшихся на территории от Пойнт Арена до залива Томалез Бэй.[74] Административным центром был порт Румянцев, находившийся в бухте Бодега, неподалеку залива Бодега. На Фараллоновых островах располагалась охотничья артель. Было основано три ранча: ранча Костромитинова, (возле реки Славянки, рядом с устьем ручья Уилоу), ранча Хлебникова (в долине ручья Салмон, в 1,6 км к северу от нынешнего города Бодега) и ранча Черных (располагавшаяся рядом с нынешним городом Гратон).[74][75] В крепости Росс работали коренные жители Аляски: они охотились на тюленей и каланов на побережье Калифорнии. К 1840 году популяция калифорнийского калана существенно уменьшилась.[76]

В 1821 году российский император Александр I издал указ, в котором северо-западное побережье к северу от 51-й параллели северной широты (чуть северней острова Ванкувер) объявлялось русским владением. Англия и США выразили протест, и переговоры в итоге привели к подписанию в 1824 году Русско-американской конвенции и в 1825 году Англо-русской конвенции. Согласно этим договорам, 54°40′ параллель становилась южной границей Российской территории. Исключение составляла крепость Росс, поскольку она была основана в Калифорнии ранее. Англо-русская конвенция обозначала границу Русской Америки детальным образом. Граница начиналась от 54°40′ сев. шир., потом шла на север, мимо прибережных гор и до 141° зап. дол., после чего граница шла прямо на север к Северному ледовитому океану. За исключением корректировки границы Юго-восточной Аляски, которая произошла в результате спора за границы в конце XIX века, она соответствовала нынешним границам штата Аляска. В 1839 году Компания Гудзонова залива получила в аренду юго-восточный участок территории, который теперь именуется Юго-восточной Аляской. Указ 1821 года был исполнен лишь один раз, когда в 1822 году российский шлюп «Аполлон» захватил бриг США «Pearl». Бриг — торговое судно пушниной — шел из Бостона в Новоархангельск. После протеста правительства США бриг освободили и выплатили за него компенсацию.[77]

Американская стратегия и методы

Американские торговцы разработали торговый путь вокруг света, названный «Золотым кольцом». Корабли выплывали из Бостона и, огибая мыс Горн, направлялись в Тихий океан. Весной или в начале лета они прибывали к северо-западному побережью. Летом и частично осенью они занимались морским промыслом пушнины, в основном между Новоархангельском и рекой Колумбия. В конце осени они отбывали к Гавайским островам, где они обычно проводили зимовку, а потом направлялись в Макао и прибывали туда осенью. Торговля в Кантоне начиналась лишь в ноябре, когда завершалась подготовка к отправке чая. Американцам приходилось нанимать проводников, которые проводили их корабли по Жемчужной реке к «вспомогательному» порту Кантона: тогда действовал запрет на заход иностранных кораблей в сам город. На торговлю уходили недели или даже месяцы, после чего корабли загружались китайскими товарами: чаями, шелком, фарфором, сахаром, кассией и редкими антикварными вещами. Они отплывали зимой и с помощью северо-восточных муссонов Южно-Китайского моря добирались до Зондского пролива. С помощью южно-восточных пассатов корабли пересекали Индийский океан и добирались до мыса Доброй надежды. Из него корабли плыли в Бостон и швартовались в Индийской пристани.[78] Фредерик Уильям Ховэй называл этот путь «золотым кольцом» и писал: «У американцев было идеальное золотое кольцо доходов: первый раз они получали прибыль, когда продавали первоначальный груз за пушнину. Второй раз — когда пушнина конвертировалась в китайские товары. А третий — когда эти товары достигали Америки».[79] В поздние годы северо-западной торговли схема стала более сложной, поскольку в неё добавили дополнительные рынки сбыта и второстепенные походы.[78]

По мере развития северо-западной торговли становилось рискованно зависеть лишь от одной скупки пушнины калана у коренных народов побережья. В первой половине XIX века началось распространение торговой деятельности на новые сферы, и со временем оно лишь увеличивалось. Морские походы больше не предпринимались лишь для перевозки шкурок калана от северо-западного побережья в Кантон. В систему торговли были добавлены другие рынки и товары тихоокеанского региона. Сандаловая древесина, в основном Гавайская, стала важной статьей торговли с Китаем. В то время как пушной промысел калана шел на спад, промысел сандаловой древесиной процветал и достиг своего пика в 1821 году, после чего он начал падать. К 1830 году гавайская сандаловая древесина исчезла.[80] Другими источниками древесины были Фиджи и Маркизские острова — их запасы использовали к 1820 году.[81] Фиджи также были богаты трепангами, считавшимися в Китае деликатесом. Американские торговцы начали приобретать трепанги островов Фиджи в 1804 году, в результате чего там расцвела практика сбора этого плода (трепангинг). К 1830 году трепанга стала лидирующей статьей экспорта Фиджи. Исчерпание данных плодов привело к спаду и окончанию торговли к 1850 году. С 1812 года трепангинг также велся на Гавайях и с 1814 года — на Маркизских островах.[82] Помимо этого американцы также торговали чилийской медью из Вальпараисо, безделушками из китовых зубов, панцирями черепах, мясом из Галапагосских островов, сахаром из Манилы, плодами пальмы катеху из Явы и кофейными зернами. Бельковый промысел процветал на островах Хуан-Фернандес: тамошние морские котики вида Arctocephalus philippii были практически полностью истреблены. Лежбища северного морского котика контролировались Российской империей, поэтому Американцы добывали шкурки северного морского котика через торговлю, а не охоту.[80]

Ещё одним видом торговли была контрабанда по тихоокеанскому побережью Испанской империи (там действовал запрет на иностранную торговлю). Эта торговля достигла своего пика в 10-х года XIX века, и к 20-м годам она пошла на спад. Торговля концентрировалась в Верхней Калифорнии, в которой было перепроизводство зерна, мяса, жира и шкуры, но испытывался недостаток в промышленных товарах. Американские корабли привозили товары миссиям в Верхней Калифорнии, обменивая их на зерно, мясо и пушнину калифорнийского калана. Зерно, мясо и прочая еда доставлялась в Новоархангельск, который постоянно испытывал недостачу в запасах продовольствия. После того как Мексика получила независимость в 1821 году, американская торговля с Верхней Калифорнией продолжилась в несколько ином виде. Американские торговцы привозили одежду, хлопок, шелк, кружево, ножевые товары, алкоголь и сахар, который затем продавались за шкуры и жир. Доходы обычно составляли 200—300 %. Калифорнийская торговля шкурами стала важной самостоятельной отраслью. Однако к 30-м годам XIX века власти Мексики сделали миссии Верхней Калифорнии светскими, а индейцы-рабочие покинули поселения.[80] Торговля стала убыточной. После прекращение американской торговли в Верхней Калифорнии оставалась лишь одна альтернатива для торговли пушниной калана — обеспечение провизией российских поселений в Русской Америке. Торговля велась вплоть до того, как американцы ушли из северо-западного побережья в начале 40-х годов XIX века. С первой половины XIX столетия и вплоть до 1841 года американские корабли на постоянной основе прибывали в Новоархангельск для обмена провизии, текстильных изделий и алкоголя на пушнину калана, древесину и рыбу. Для американцев эта торговля была крайне прибыльной, и российские поселения зависели от неё. Поэтому когда Николай I издал в 1821 году указ, запрещавший вести торговлю северней 51-й параллели, русские поселения в Америке были вынуждены игнорировать запрет и заниматься контрабандой.[80]

На самом северо-западном побережье торговля пушниной уступила место торговле рабами. Торговцы пушниной, особенно американские, увеличили и расширили существовавшую до этого торговлю туземцами. Занимаясь прибережным промыслом пушнины, американские торговцы покупали рабов в округе устья реки Колумбия и пролива Хуана-де-Фука, а потом на северо-западном побережье продавали или обменивали их. Мало кто из торговцев признавался в том, что он был рабовладельцем, хотя некоторые описывали свою деятельность в подробностях. Остальная информация всплывала в отчетах офицеров компании Гудзонова залива. Аэмелиус Симпсон писал в 1828 году, что американские промысловики торговали на побережье рабами: покупали их задешево у одного племени и продавали их другим, получая высокую прибыль. Он предположил, что американские торговцы зарабатывали на продаже рабов, алкоголя и пороха больше денег, чем на продаже пушнины.[83]

Упадок

Огромные экономические проблемы повлияли на спад морского промысла пушнины и на торговлю с Китаем в целом. До XIX столетия в Китае спрос на сырье и промышленные товары запада был низким, но слитки ценных металлов принимались, в результате чего из Запада в Китай происходил основной отток ценных металлов. В начале XIX века по ряду причин ситуация стала зеркальной. Потребность западных стран в китайских товарах упала, по сравнению с новыми предложениями (например, в США чай начал вытесняться кофе из западной Индии), в то время как спрос Китая на западные товары — английские изделия, американские товары из хлопка и опиум, который в Китае был запрещен, но завозился туда в качестве контрабанды — увеличился. Вскоре Китай начал лишаться ценных металлов и насыщаться западными товарами. В то же время английские и американские торговые компании начали активно вкладывать деньги в торговлю с Китаем. Поэтому к 20-м годам XIX века на затоваренном рынке конкурировало слишком много фирм, в результате чего это привело к разорению и объединению компаний. После биржевой паники 1825 года в 1826—1827 годах наступил неизбежный кризис. Цены на чай стремительно упали, а объём китайской торговли сократился. К этому времени морской пушной промысел на северо-западном побережье и старая торговля с Китаем уже уходили в прошлое. Последним ударом стала депрессия 1841-43-х годов, которая возникла в результате финансового кризиса 1837 года.[62]

Со временем промысловики пушниной начали сосредотачивать свою деятельность в других частях северо-западного побережья. В 90-х годах XVIII века они часто посещали западное побережье острова Ванкувер, в особенности залив Нутка. В 10-х годах XIX века они регулярно плавали к островам Королевы Шарлотты и архипелагу Александра, а в 20-х годах — к территории к северу от залива Ситка. К 10-м годам XIX века часто посещаемыми стали острова Королевы Шарлотты и архипелаг Александра, а в 20-х годах — территории к северу от залива Ситка. После 1830 года промысловики перешли на юг, на территорию от залива Диксон-Энтранс до залива королевы Шарлотты. На раннем этапе промысла корабли плыли вдоль побережья, ища любые возможности для торговли. Позже корабли проводили больше времени в конкретных бухтах. По мере истощения ресурсов пушнины и роста цен, команды кораблей сосредотачивались на нескольких портах захода. В итоге настало такое время, когда больше нельзя было получить за один год достаточное количество пушнины для торговли с Китаем. Некоторые торговцы зимовали на Гавайях, возвращаясь к побережью весной, но многие другие оставались на зимовку на северо-западном побережье, обычно в одной из ключевых для торговли бухт: Клеменцит на островах Тонглас,[84] бухтах Каигани в южной части острова Далл,[85] Ньюити на севере острова Ванкувер и Тонгасс в проливе Клоренса[86] (самая популярная зимняя стоянка у американских кораблей в 30-х годах XIX века). На островах Королевы Шарлотты, Массет, Скайдгейт, Самшива, Скеданс и в канале Хьюстон-Стюарт располагалось множество важнейших торговых стоянок.[87]

По мере уменьшение поголовья каланов в XIX веке, капитаны американских кораблей начали принимать пушнину других зверей, в частности бобров, которую доставляли из внутренних районов к побережью через торговые сети туземцев Новой Каледонии. В 20-е годы XIX века английская компания Гудзонова залива, считавшая пушной промысел во внутренних районах своей сферой, начала испытывать значительные убытки из-за поставок шкурок к побережью. Чтобы защитить свои интересы и вытеснить американских торговцев, компания начала заниматься прибережным промыслом. Эта цель была достигнута в 30-е годы того же века: к 1841 году американцы уже не плавали к северо-западному побережью. Некоторое время северо-западный промысел контролировался Гудзоновой и Российско-американской компаниями.[88] После урегулирования спора за Орегон между США и Англией и покупки Америкой Аляски в 1867 году, американские охотники снова начали вести пушной промысел калана в этом регионе — как на суше, так и на море. Промысел, который вели американские коммерческие организации на Алеутских и Курильских островах, также поспособствовал практически полному истреблению данных видов к концу XIX века.

Компания Гудзонова залива

С 1779 по 1821 год две английские промысловые компании мехом — монреальская Северо-Западная компания и лондонская Компания Гудзонова залива — соперничали за контроль над промыслом пушнины на территории нынешней западной Канады.[89] Борьба, которая в итоге вылилась в ряд вооруженных противостояний, в основном велась за земли Руперта, лежавшие к востоку от континентального перевала.[89] На рубеже XVIII и XIX столетий Северо-западная компания расширила сферу своей деятельности на запад, в самую неизведанную часть северо-запада Тихого океана.[89] К 10-м годам компания организовала пушной промысел к западу от Скалистых гор — в Новой Каледонии и Колумбии.[90] Начиная с 1811 года американская Тихоокеанская меховая компания вела соперничество с Северо-западной компанией в этом регионе, но во время Англо-американской войны Тихоокеанская компания, опасаясь захвата со стороны Английского флота, продала все свои активы Северо-западной компании.[90] Американская компания построила в устье реки Колумбия форт Астория. Северо-западная компания его переименовала в форт Джордж и он стал тихоокеанским портом округа Колумбия.[90] Северо-западная компания хотела наладить с Китаем торговлю шкурами бобра. Поскольку Ост-Индская компания контролировала английскую торговлю в Кантоне, Северо-западная компания обратилась к американским судоходным компаниям. С 1792 года американские фирмы начали поставляли её пушнину в Китай. Купив в 1815 году форт Джордж (Астория), Северо-западная компания начала вести поставки в округ Колумбия через бостонскую фирму «Перкинс и компания». Американские корабли, прибыв в форт Джордж, забирали бобровую пушнину Северо-западной компании в Кантон, где она обменивалась на китайские товары, которые после этого перевозились в Бостон на продажу. Несмотря на то, что «Перкинс и компания» брала 25 % с выручки, данная схема все равно была вполовину прибыльней, чем если бы английские корабли доставляли пушнину в Кантон через Ост-Индскую компанию за векселя, а потом возвращались из Китая пустыми.[34]

В 1821 году, после того как противостояние между Северо-западной компанией и компанией Гудзонова залива переросло в насилие, первая компания была вынуждена влиться во вторую. В итоге Гудзонова компания получила округ Колумбию и её торговлю с Китаем. Поначалу действовала схема с американской фирмой «Перкинс и компания», но в 1822 году таможенная служба США начала облагать выручку значительным налогом ad valorem. Гудзонова компания перестала пользоваться посредническими услугами американцев и попыталась продавать пушнину через Ост-Индскую компанию. В 1824-25 годах компания Гудзонова залива продала в Китай через Ост-Индскую компанию 20 тысяч шкурок бобра и 7 тысяч шкурок выдры, но данная схема не принесла выгоды обеим компаниям.[91]

Вслед за насильственным объединением Северо-западной компании с Гудзоновой, Джордж Симпсон реорганизовал деятельность в Новой Каледонии и в округе Колумбия. Его усилия и острое финансовое чутье, плюс возвращение американских промысловиков на побережье после Русско-американской конвенции 1824 года, привели к тому, что Компания Гудзонова залива решила начать заниматься на побережье морским промыслом пушнины и вытеснить оттуда американцев. В конце 20-х годов XIX века американские торговцы ежегодно возили из Новой Каледонии в Кантон от 3 до 5 тысяч шкур бобра. К началу 30-х годов число достигло 10 тысяч — столько же шкурок из Новой Каледонии вывозила и Гудзонова компания. Кроме того, американцы платили большую цену за пушнину, поэтому Гудзоновой компании приходилось делать то же самое.[92] Компания Гудзонова залива начала прилагать усилия для установления контроля за прибережной торговлей пушниной в начале 20-х годов XIX века. На покупку кораблей и товаров для торговли, найм опытных моряков и добычу разведки о прибережной торговле ушло некоторое время. Симпсон решил, что «Лондонские корабли», привозившие товары в форт Ванкувер и возвращавшиеся в Англию с мехами, должны прибывать раньше, чтобы перед своим уходом иметь время на прибережные походы. Первым лондонским кораблем, совершившим такое плавание в 1827 году, была шхуна «Cadboro». Однако она не ушла дальше пролива Джорджии и добыла всего две шкуры калана и 28 шкур выдр и бобров. В 1828 году Гудзонова компания решила отправить на торговлю три корабля, но из-за происшествий их уход был задержан. В 1829 году компания потеряла судно «William and Ann» на отмелях реки Колумбия, в 1830 — «Isabella», там же. Только к середине 30-х годов судоходство Гудзоновой компании стало отвечать требованиям прибережной торговли.[93] В 1835 году в прибережный флот Гудзоновой компании вошли два корабля. Одним из них был пароход «Beaver», который отлично справлялся с переменчивыми ветрами, сильными течениями и длинными, узкими заливами.[94]

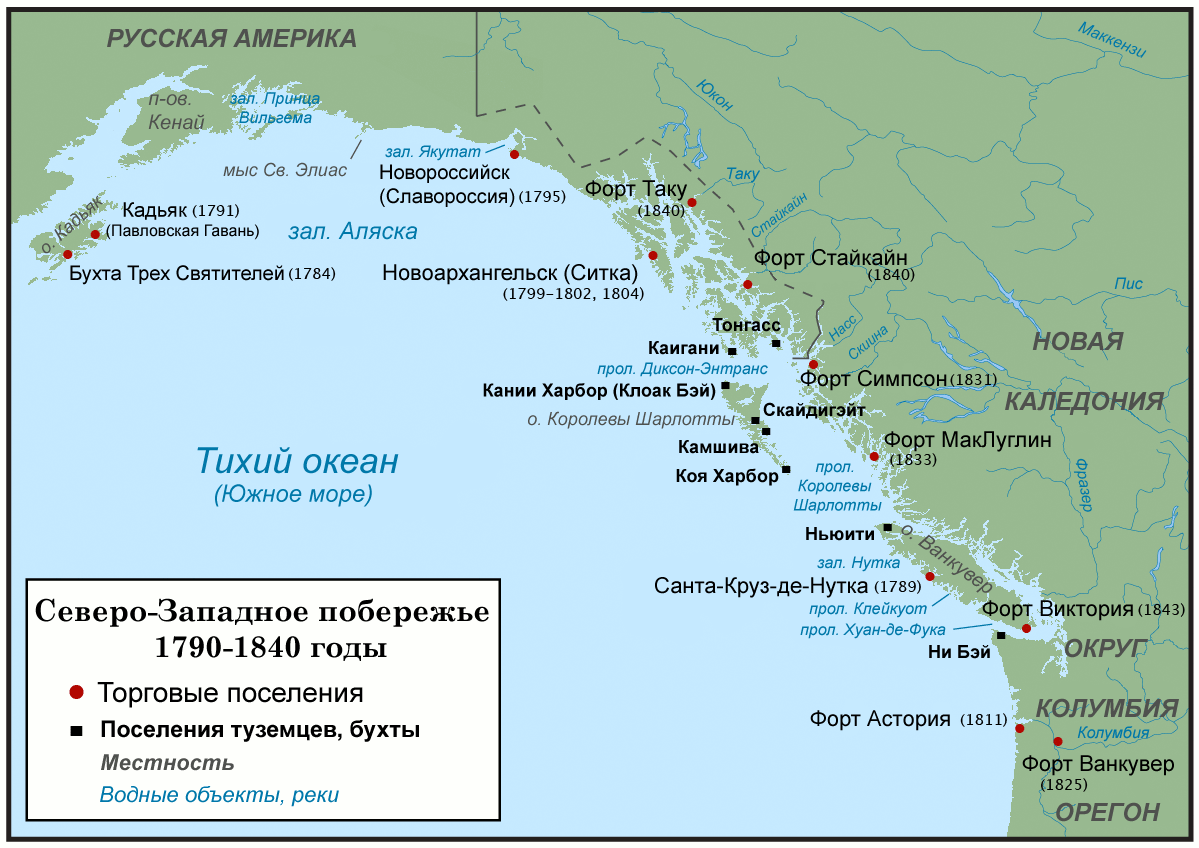

С целью усиления прибережного промысла Компания Гудзонова залива возвела ряд укрепленных торговых поселений. Первым стал форт Лэнгли, основанный в 1827 году на реке Фрейзер,[95] в 50 километрах от её устья.[96] Следующим был форт Симпсон, основанный 1831 году в устье реки Насс. В 1833 году был основан форт МакЛуглин, на острове в заливе Милбанк, и форт Ванкувер: теперь суда Гудзоновой компании, занимавшиеся промыслом вдоль северного побережья, могли выгружать пушнину и забирать на борт товары для торговли, не заплывая в реку Колумбию с её опасными отмелями.[94] В дальнейшем появились другие поселения: форт Стайкайн (1840 год), форт Дёрхем (1840 год) и форт Виктория (1843 год).[97]

Невыгодное положение Американцев

Компании Гудзонова залива было не легко вынудить американцев уйти с северо-западного побережья. За плечами у американцев были десятилетия опыта и знания о комплексной географии побережья и его населении. Гудзонова компания накопила этот опыт лишь к 1835 году, но у американцев все равно были преимущества. По ряду причин американцы по собственному желанию платили высокую цену за пушнину — Гудзонова компания могла конкурировать с ней, но лишь за счет больших финансовых потерь. Американские предприятия были масштабными: они охватывали множество рынков — северо-западное побережье было лишь одним из многих. В 20-х годах XIX века американские корабли могли находиться в Тихом океане годами, совершая несколько походов между различными точками: Калифорнией, Гавайями, Филиппинами и Кантоном. На американских кораблях всегда был избыток торговых товаров, предназначавшихся для промысла на северо-западном побережье. Им перед отплытием непременно нужно было за любую цену избавиться от лишних товаров на западном побережье: освободившееся место использовалось для получения прибыли в других местах. Поэтому даже когда в компании Гудзонова залива узнали информацию о географии побережья и коренных народах, перед ней все равно стояли серьезные вызовы. Американская система не только повышала закупочные цены на пушнину, но и снижала отпускную цену торговых товаров. Более того, туземцы поняли, что увеличившаяся конкуренция была в их интересах и давала им возможность торговаться. Они совершенно не были заинтересованы в уходе американцев с северно-западного побережья. Поэтому если Гудзонова компания хотела выжить американцев, им нужно было превысить их цены. Закупочная цена на шкуры бобров оказалась бы намного выше, чем во внутренних районах, в которых работала Гудзонова компания. Получить прибыль представлялось невозможным. Чтобы быть конкурентными на побережье, компании Гудзонова залива нужно было понести огромнейшие финансовые убытки.[94]

Главным преимуществом Гудзоновой компании перед американцами было то, что она могла понести такие убытки. Поскольку она была огромной корпорацией с большим капиталом, она могла вести продажи в убыток многие годы. К середине 30-х годов XIX века целью компании была скупка пушнины за любую цену — лишь бы она не доставалась американцам. Вскоре для американцев прибережная торговля стала нерентабельной; Гудзонова компания сумела перехватить торговлю. Но американцы продолжали вести торговлю с русскими в Новоархангельске и изредка заходить к побережью для торговли. Пока эта практика продолжалась, Гудзоновой компании приходилось платить огромную цену за пушнину и терпеть убытки. В итоге торговля в Новоархангельске стала рискованной с финансовой точки зрения. Срок действия Русско-американской конвенция от 1824 года, согласно которой американцам разрешалось торговать на юго-восточной Аляске, окончился в 1834 году, и её не продлили. В 1839 году Компания Гудзонова залива заключила с Российско-американской компанией договор: первая поставляла второй провизию и товары в обмен на десятилетнюю аренду части юго-восточной Аляски. Это стало последним ударом для американских торговцев; в итоге они полностью прекратили вести морской пушной промысел на северо-западном побережье.[94]

Гудзоновой компании пришлось значительно снизить закупочные цены на пушнину, во многих случаях вполовину. Однако к этому моменту пушной промысел начал падать — как на побережье, так и на материке — из-за переистребления меховых животных и из-за снизившегося спроса на шкуры бобров. Финансовая паника 1837 года привела к значительному падению торговли пушниной и торговли с Китаем, завершив период полувекового процветания отрасли. В 40-х годах Компания Гудзонова залива закрыла большинство своих прибережных торговых поселений, оставив лишь форт Симпсон, пароход «Beaver» и новый склад в форте Виктория.[94]

Значение

Примерно полвека морской промысел пушнины и торговля на северо-западном побережье обогащала бостонских судовладельцев, производя капитал, который способствовал превращению Новой Англии из сельскохозяйственного региона в индустриальный. Торговля дала толчок культурам коренных народов северо-западного побережья, сделала Гавайцев известными и подвергла их западному влиянию. Она играла важную роль в нарастающем коммерческом давлении на Китай (через Кантон). Популяция меховых животных сильно пострадала, особенно каланов: к 1850 году они были истреблены практически по всему северо-западному побережью, и теперь их можно было найти лишь на Алеутских островах и в Калифорнии.

Северо-западное побережье

Морской пушной промысел дал коренным народам северо-западного побережья материальное богатство, благосостояние и технологии. Он расширил и изменил межплеменные отношения, торговлю, войну и «колонизацию» туземцев из внутренних районов. Многие коренные народы из внутренних районов начали заниматься потлачингом.[98] В начале торговля привела к росту влияния некоторых вождей: Макуина, Уиканиниш, Татуш, Конкомли, Колтеан, Ког, Кании и Камшива. После этого началось увеличение числа вождей и общее падение их власти, частично из-за распространения богатства, которое давало отдельным охотникам возможность бросать вызов традиционным вождям. Увеличилась практика потлачинга, с помощью которой нувориши оспаривали роль вождей. В ответ потомственные вожди кланов защищали свою традиционную власть, став чаще давать тотемы, уборы и знатные имена предков, подтверждая их через потлачинг.[98]

Минусами прибережного промысла были волны эпидемических болезней, особенно оспы, распространение алкоголизма, туберкулеза, венерических заболеваний, в том числе сифилиса и бесплодия. Промысел также усилил существовавшую ранее систему рабства и торговли туземцами: возросло общее количество рабов и их распространение, увеличилась их эксплуатация. Несмотря на эти отрицательные влияния, коренные народы северо-западного побережья в целом избежали тех проблем, которые появились бы, если бы велось политическое управление и миссионерство и количество постоянных поселений было бы большим. Первые торговцы в основном располагались там сезонно, а поселения Гудзоновой компании были маленькими и их было немного. Миссионерство и прямое колониальное правление коренными народами проявилось в полную силу лишь в конце XIX века. В начале XIX века местные культуры не только выжили, но и начали процветать.[98]

Морской промысел также повлиял на схему сезонной миграции коренных народов и расположения поселений. Прибережные народности оказались «космополитизированными» — они стали частью глобальной рыночной экономики. Сперва они экспортировали меха, которые позже были вытеснены лососем, древесиной и произведениями искусства. В конце XIX века северо-западное побережье славилось своим ремеслом, особенно большими тотемами. В результате расцвело местное искусство. Туземцы импортировали множество западных товаров и вскоре стали зависеть от многих из них, например, от огнестрельного оружия и металлических орудий. Текстильные изделия стали важным предметом торговли во время раннего этапа морского промысла пушнины. Цена пушнины и истребление дающих её животных привело к тому, что местные народы для одежды вместо мехов стали использовать текстиль. Огнестрельное оружие имело положительное и отрицательное влияние: оно сделало охоту более эффективной, но в то же время сделало войны более беспощадными.[98]

Русская Америка

Русские, в отличие от англичан и американцев, попытались обратить местное население в христианство. Многие алеуты стали прихожанами Русской Православной церкви.[99] Русские миссионеры организовали для туземцев ряд церквей, таких как Церковь Вознесения Господня в Уналашке. Одним из выдающихся русских миссионеров был святой Иннокентий.[100] Он был канонизирован за служение в качестве миссионера, епископа и архиепископа на Аляске и Дальнем востоке.[101] Одним из самых первых христианских мучеников Северной Америки был святой Пётр Алеут.[102] Другими важными русскими миссионерами были Герман Аляскинский и Иоасаф Болотов.[103]

Гавайи

Влияние морского промысла пушнины на коренных гавайцев было похоже на влияние промысла на народности северо-западного побережья, но оно привело к большим изменениям. Гавайцы обычно были восприимчивы к западному нашествию и поселениям. Становление Камеамеа I в качестве короля и объединение островов под его властью оказалось возможным частично благодаря влиянию морского промысла пушнины и его масштабов. Приток богатств и технологий способствовал тому, что новое Королевство Гавайи оказалось относительно сильным, как в политическом, так и в экономическом плане.[104] Во время раннего периода промысла жители Гавайев познакомились со многими неместными продуктами питания: фасолью, капустой, огурцами, скуошем, тыквами, арбузами, апельсинами, а также товарными культурами: табаком, хлопком и сахаром. Среди завозимых животных были лошади, скот, овцы и козы. Благодаря своему плодородию, остров Оаху стал самым важным из всех островов. К 20-м годам XIX века население Гонолулу превысило 10 тысяч человек.[104] Гавайцы подверглись волнам ряда эпидемических болезней, в частности холеры. Доступ к алкоголю, особенно к грогу и джину, привел к распространению пьянства и использованию местного пьянящего перца. Данные угрозы здоровью, а также войны (связанные с объединением островов), засухи, а также приоритезация производства сандалового дерева над фермерством, послужили причиной возникновения голода и общего падения численности населения. К 1850 году местное население сократилось почти вполовину.[104]

Южный Китай

Влияние морского промысла пушнины на южный Китай само по себе было незначительным. Кантонская торговля в целом мало влияла на Китай: в основном она ограничивалась чаеводами Фуцзяня, изготовителями шелка Нанкиня, ремесленниками Кантона, различными посредниками и торговцами. Правящие маньчжуры держали морскую иностранную торговлю под контролем: она была разрешена лишь в Кантоне, но и даже в нём она велась за городской чертой. Китай в целом был самодостаточным. Влияние старой китайской торговли заключалась в основном в увеличении ввоза опия и имевшего к нему отношения вывозу специй. В результате этого Китай после 1830 года оказался интегрированным в мировую капиталистическую систему. Однако морской пушной промысел практически не играл в этом роли.[58]

Новая Англия

Для США морской пушной промысел был частью ост-индской торговли, которая базировалась в городах Салем, Бостон, Провиденс, Нью-Йорк, Филадельфия и Балтимор. Промысел сосредотачивался на азиатских портах: Кантоне, Калькутте, Ченнаи, Маниле, Джакарте и островах Маврикий и Суматра. Экспортировались следующие товары: пушнина, алкоголь, боеприпасы, женьшень, древесина, лёд, соль, испанские серебряные доллары, железо, табак, опиум и смола. Из Азии возились муслин, шёлк, нанка, специи, кассия, фарфор, чай, сахар и лекарства. Морской пушной промысел был лишь частью этой системы. В целом торговля с Азией играла важную роль на раннем этапе становления Соединенных Штатов, особенно на этапе становления Новой Англии. Накапливание огромного количества капитала за короткий срок способствовало промышленному и производственному росту Америки, которое также усиливалось резким ростом популяции и технологическим прогрессом. В Новой Англии текстильная промышленность стала доминирующей в середине XIX столетия. В свете падения торговли пушниной и упадка в коммерции после Наполеоновских войн, капитал ушел «с верфей, к водопадам» — от судоходных предприятий, к текстильным фабрикам (они изначально располагались поблизости источников гидроэнергии).[58] Текстильная промышленность, в свою очередь, оказала огромное влияние на рабство в США: она увеличила спрос на хлопок и поспособствовала стремительному расширению системы хлопковых плантаций в глубоком юге США.[3]

Напишите отзыв о статье "Морской пушной промысел"

Примечания

- ↑ Mackie Richard Somerset. [books.google.com/?id=VKXgJw6K088C Trading Beyond the Mountains: The British Fur Trade on the Pacific 1793–1843]. — Vancouver: University of British Columbia (UBC) Press, 1997. — P. 123. — ISBN 0-7748-0613-3.

- ↑ For more on the use of crests on the North West Coast, see: Reynoldson Fiona. [books.google.com/?id=jte28Ep3BoUC Native Americans: The Indigenous Peoples of North America]. — Heinemann, 2000. — P. 34. — ISBN 978-0-435-31015-8.

- ↑ 1 2 Farrow Anne. [books.google.com/?id=plYsNsZWZI0C Complicity: How the North Promoted, Prolonged, and Profited from Slavery]. — Random House, 2006. — P. xiv, 25–26, 35–37. — ISBN 978-0-345-46783-6.

- ↑ Edward J. Gregr, Linda M. Nichol, Jane C. Watson, John K. B. Ford and Graeme M. Ellis. Estimating Carrying Capacity for Sea Otters in British Columbia. Pub. Wiley on behalf of the Wildlife Society.The Journal of Wildlife Management, Vol. 72, No. 2 (Feb., 2008). P. 382

- ↑ Arthur Woodward. Sea Otter Hunting on the Pacific Coast. Publ. University of California Press on behalf of the Historical Society of Southern California. The Quarterly: Historical Society of Southern California, Vol. 20, No. 3 (SEPTEMBER,1938).P.120

- ↑ Arthur Woodward. Sea Otter Hunting on the Pacific Coast. Publ. University of California Press on behalf of the Historical Society of Southern California. The Quarterly: Historical Society of Southern California, Vol. 20, No. 3 (SEPTEMBER,1938).P.129

- ↑ 1 2 Web- Alaska History and Cultural Studies

- ↑ 1 2 [www.nwcouncil.org/history/FurTrade.asp Fur trade], Northwest Power & Conservation Council

- ↑ 1 2 3 4 5 Haycox Stephen W. [books.google.com/?id=8yu3pYpzLdUC Alaska: An American Colony]. — University of Washington Press, 2002. — P. 53–58. — ISBN 978-0-295-98249-6.

- ↑ Hayes Derek. [books.google.com/?id=sl57oHrVXGoC&pg=PA7 Historical Atlas of the Pacific Northwest: Maps of exploration and Discovery]. — Sasquatch Books, 1999. — P. 7. — ISBN 1-57061-215-3.

- ↑ Meinig D.W. [books.google.com/?id=yeyR0Ds6k58C&lpg=PP1&dq=shaping%20of%20america&pg=PA424#v=onepage The Shaping of America: A Geographical Perspective on 500 Years of History, Volume 1: Atlantic America, 1492–1800]. — Yale University Press, 1986. — P. 422–426. — ISBN 0-300-03548-9.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Haycox, pp. 58-62

- ↑ Weber David J. [books.google.com/?id=KOPdX2qaVrkC The Spanish Frontier in North America]. — Yale University Press, 1994. — P. 236–246. — ISBN 978-0-300-05917-5.

- ↑ Laut Agnes Christina. [books.google.com/?id=bekNAAAAIAAJ Pioneers of the Pacific Coast: a Chronicle of Sea Rovers and Fur Hunters, Volume 22]. — Glasgow, Brook & Company, 1915. — P. 46, 84.

- ↑ Laut, pp. 55-58

- ↑ [www.lewisandclarktrail.com/section2/ndcities/timeline1805.htm Lewis and Clark Timeline 1805], LewisAndClarkTrail.com

- ↑ 1 2 Gibson James R. [books.google.com/?id=lrOpy39-OhMC Otter Skins, Boston Ships, and China Goods: The Maritime Fur Trade of the Northwest Coast, 1785–1841]. — McGill-Queen's University Press, 1992. — P. 142–143. — ISBN 0-7735-2028-7.

- ↑ Hayes (1999), pp. 35-45

- ↑ Hayes (1999), pp. 29-32, 52-53, 63, 66

- ↑ Hayes (1999), pp. 67-81

- ↑ Hayes (1999), pp. 55-58, 62, 82

- ↑ 1 2 3 4 Pethick Derek. First Approaches to the Northwest Coast. — Vancouver: J.J. Douglas, 1976. — P. 26–33. — ISBN 0-88894-056-4.

- ↑ 1 2 Oleksa Michael. [books.google.com/?id=r6iwMR-xoEIC Orthodox Alaska: A Theology of Mission]. — St Vladimir's Seminary Press, 1992. — P. 82. — ISBN 978-0-88141-092-1.

- ↑ Bancroft Hubert Howe. [books.google.com/?id=ZHgpAAAAYAAJ History of Alaska: 1730–1885]. — A. L. Bancroft & Company, 1886. — P. 99–101. — ISBN 0-665-14184-X.

- ↑ Oleksa, pp. 84-89

- ↑ 1 2 3 Gibson James R. Imperial Russia in Frontier America: The Changing Geography of Supply of Russian America, 1784–1867. — Oxford University Press, 1976. — P. 33–34.

- ↑ 1 2 Gibson (1976), pp. 32-33

- ↑ Gibson (1992), pp. 14-15

- ↑ Pethick (1976), pp. 59, 63-64, 70-71

- ↑ Gibson (1992), pp. 22-23

- ↑ 1 2 Pethick (1976), pp. 72-76

- ↑ 1 2 3 Bockstoce John R. [books.google.com/?id=bAYNAAAAIAAJ The Opening of the Maritime Fur Trade at Bering Strait: Americans and Russians meet the Kan̳hiġmiut in Kotzebue Sound]. — American Philosophical Society, 2005. — P. 1–2. — ISBN 978-0-87169-951-0.

- ↑ Dodge Ernest Stanley. [books.google.com/?id=RE5vls1XeEgC Islands and Empires: Western Impact on the Pacific and East Asia]. — University of Minnesota Press, 1976. — P. 56. — ISBN 978-0-8166-0788-4.

- ↑ 1 2 3 Gibson (1992), pp. 25-28

- ↑ Robert J. King, «Heinrich Zimmermann and the Proposed Voyage of the KKS Cobenzell to the North West Coast in 1782—1783», The Northern Mariner/Le Marin du Nord, vol.21, no.3, July 2011, pp.235-262.

- ↑ [books.google.com/books?id=8ZTBawkiwBgC&pg=PA173 Native People, Native Lands: Canadian Indians, Inuit and Métis], by Bruce Alden Cox. Chapter 13 «Women Traders in the Maritime Fur Trade», by Loraine Littlefield. Pages 173—174, 180—181

- ↑ Robert J. King, «'The long wish’d for object' — Opening the trade to Japan, 1785—1795», The Northern Mariner / le marin du nord, vol.XX, no.1, January 2010, pp.1-35.

- ↑ Pethick (1976), pp. 97-100

- ↑ Henry B. Restarick (1928). «Historic Kealakekua Bay» (The Bulletin Publishing Company). .

- ↑ Barry M. Gough and Robert J. King, «William Bolts: An Eighteenth Century Merchant Adventurer», Archives: the Journal of the British Records Association, vol.xxxi, no.112, April 2005, pp.8-28.

- ↑ 1 2 [www.gordonmiller.ca/03_northwest_coast/Imperial-Eagle-1787.htm Capt. Barkley in IMPERIAL EAGLE in Barkley Sound], The Maritime Paintings of Gordon Miller

- ↑ 1 2 [www.abcbookworld.com/view_author.php?id=3313 BARKLEY, Frances], ABCBookWorld

- ↑ Tovell Freeman M. [books.google.com/?id=E8_LXicsIlEC At the Far Reaches of Empire: The Life of Juan Francisco De La Bodega Y Quadra]. — University of British Columbia Press, 2008. — P. 212. — ISBN 978-0-7748-1367-9.

- ↑ Robert J. King, «John Meares: Dubliner, Naval Officer, Fur Trader and would-be Colonizer», Journal of Australian Naval History, vol.8, no.1, March 2011, pp.32-62.

- ↑ Colnett James. [link.library.utoronto.ca/champlain/item_record.cfm?Idno=9_96874&lang=eng&query=Colnett,%20James&browsetype=Author The journal of Captain James Colnett aboard the Argonaut from April 26, 1789 to Nov. 3, 1791] / F.W. Howay. — Champlain Society, 1940. — P. xx.

- ↑ 1 2 Pethick Derek. The Nootka Connection: Europe and the Northwest Coast 1790–1795. — Vancouver: Douglas & McIntyre, 1980. — P. 18–23. — ISBN 0-88894-279-6.

- ↑ Fryer Mary Beacock. Battlefields of Canada. — Dundurn Press, 1986. — P. 131–140. — ISBN 1-55002-007-2.

- ↑ Frost Alan. [books.google.com/?id=UY-LfhuvJDkC The Voyage of the Endeavour: Captain Cook and the Discovery of the Pacific]. — Allen & Unwin, 1999. — P. 133–134, 138. — ISBN 1-86508-200-7.

- ↑ McDowell Jim. José Narváez: The Forgotten Explorer. — Spokane, Washington: The Arthur H. Clark Company, 1998. — P. 31–41. — ISBN 0-87062-265-X.

- ↑ [www.beyondthemap.ca/english/historical_nootka.html Nootka Crisis], Beyond the Map, Maritime Museum of BC

- ↑ [www.americanheritage.com/articles/magazine/ah/1961/1/1961_1_60.shtml Captain Cook’s American], AmericanHeritage.com

- ↑ 1 2 Bockstoce John R. [books.google.com/?id=HY6LvFMSxxwC&pg=PA364 Furs and Frontiers in the Far North: The Contest Among Native and Foreign Nations for the Bering Strait Fur Trade]. — Yale University Press, 2009. — P. 364, 368. — ISBN 978-0-300-14921-0.

- ↑ Gibson (1992), pp. 36-37

- ↑ The Columbia Rediviva and Lady Washington might have been the first American vessels to trade on the Northwest Coast; possibly the Eleanora under Simon Metcalfe was the first; according to Howay Frederic William. Voyages of the "Columbia" to the Northwest coast, 1787–1790 and 1790–1793. — Oregon Historical Society Press in cooperation with the Massachusetts Historical Society, 1990. — P. x–xi. — ISBN 978-0-87595-250-5.

- ↑ Howe, M.A. DeWolfe (1903). «[books.google.com/?id=_DcRAAAAMAAJ&pg=PA177 Chapters of Boston History: Episodes of Boston Commerce]». The Atlantic Monthly (Atlantic Monthly Company) 91. ISSN [worldcat.org/issn/0160-6506 0160-6506].

- ↑ State Street Trust Company (Boston); Walton Advertising and Printing Company (Boston). [books.google.com/?id=QikuAAAAYAAJ&pg=PA33 Old Shipping Days in Boston]. — State Street Trust, 1918. — P. 33–34.

- ↑ Howay Frederic William. Voyages of the "Columbia" to the Northwest coast, 1787–1790 and 1790–1793. — Oregon Historical Society Press in cooperation with the Massachusetts Historical Society, 1990. — P. vi–xi. — ISBN 978-0-87595-250-5.

- ↑ 1 2 3 Gibson (1992), pp. 291—296

- ↑ Hayes (1999), p. 83

- ↑ Malloy Mary. Boston Men on the Northwest Coast: The American Maritime Fur Trade 1788-1844. — The Limestone Press, 1998. — P. 153. — ISBN 978-1-895901-18-4.

- ↑ [www.nha.org/history/hn/HNmalloy.htm Rob Roy Author Exposed], Historic Nantucket article of the Nantucket Historical Association

- ↑ 1 2 Gibson (1992), pp. 249—250

- ↑ Gibson (1992), pp. 56-57

- ↑ McDougall Walter A. [books.google.com/?id=mQZIkcleBJEC Let the Sea Make a Noise: A History of the North Pacific from Magellan to MacArthur]. — Harper Collins, 2004. — P. 54, 115. — ISBN 978-0-06-057820-6.

- ↑ 1 2 Gibson (1992), pp. 13-14

- ↑ 1 2 [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1894404 Информационная система географических названий США: Fort Saint Michael (historical)]

- ↑ [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1424060 Информационная система географических названий США: Old Sitka]

- ↑ 1 2 Borneman Walter R. [books.google.com/?id=ATAS5eeN0fIC&pg=PA66 Alaska: Saga of a Bold Land]. — HarperCollins, 2004. — P. 66. — ISBN 978-0-06-050307-9.

- ↑ 1 2 Kan Sergei. [books.google.com/?id=E0-Aj0dOSuUC&pg=PA58 Memory Eternal: Tlingit Culture and Russian Orthodox Christianity through Two Centuries]. — University of Washington Press, 1999. — P. 58–65. — ISBN 978-0-295-97806-2.

- ↑ Oleksa, p. 93

- ↑ [www.loc.gov/rr/european/mofc/vinkovetsky.html Circumnavigation, Empire, Modernity, Race: The Impact of Round-the-World Voyages on Russia’s Imperial Consciousness], Ilya Vinkovetsky; Library of Congress

- ↑ [www.loc.gov/rr/european/mofc/bolkhov.html Some Results of the Study of the Maritime Colonization of Russian America and the Continental Colonization of Siberia], Nikolai N. Bolkhovitinov; Library of Congress

- ↑ Dmytryshyn Basil. The Russian American Colonies, 1798–1867: A Documentary Record. — Oregon Historical Society Press, 1989. — ISBN 978-0-87595-150-8.

- ↑ 1 2 Hayes Derek. Historical Atlas of California. — University of California Press, 2007. — ISBN 978-0-520-25258-5.

- ↑ Schneider, Tsim D. (2006). «[www.scahome.org/publications/proceedings/Proceedings.19Schneider.pdf New Thoughts on the Kostromitinov Ranch, Sonoma County, California]». Proceedings of the Society for California Archaeology 19: 36–39. ISSN [worldcat.org/issn/0897-0947 0897-0947]. Проверено 25 March 2010.

- ↑ [www.dfg.ca.gov/MLPA/pdfs/impact_ncc/chapter7.pdf Draft Environmental Impact Report, Chapter 7 Social Resources]. California Department of Fish and Game (March 2009). Проверено 25 марта 2010.

- ↑ [books.google.com/books?id=CCAAAAAAYAAJ&pg=PA68&lpg=PA68 Macmillan’s Magazine, Volume 77, 1898], p. 68

- ↑ 1 2 Gibson (1992), pp. viii, 39-56

- ↑ Gibson (1992), pp. 52-53; quoting Howay, Frederic William (March 1923). «Early Days of the Maritime Fur-Trade on the Northwest Coast». Canadian Historical Review 4: 26–44. DOI:10.3138/CHR-04-01-03. ISSN [worldcat.org/issn/0008-3755 0008-3755].

- ↑ 1 2 3 4 Gibson (1992), pp. 251—267

- ↑ [www.auracacia.com/auracacia/aclearn/features/sandalwood4.html Sandalwood Sustainability & Australian Regeneration Efforts], Aura Cacia

- ↑ Lal Brij V. [books.google.com/?id=T5pPpJl8E5wC The Pacific Islands: An Encyclopedia]. — University of Hawaii Press, 2000. — P. 210–211. — ISBN 978-0-8248-2265-1.

- ↑ Gibson (1992), pp. 233—235

- ↑ [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1424598 Информационная система географических названий США: Port Tongass]

- ↑ For more information, see [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1895000 Информационная система географических названий США: Kaigani Harbors], [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1414891 Информационная система географических названий США: South Kaigani Harbor], [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1421360 Информационная система географических названий США: Datzkoo Harbor], and [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1422922 Информационная система географических названий США: Kaigani Strait]

- ↑ [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1415177 Информационная система географических названий США: Tamgas Harbor]

- ↑ Trading site information throughout Gibson (1992)

- ↑ Gibson (1992), pp. 60-61, 180—181

- ↑ 1 2 3 [www.nps.gov/history/history/online_books/fova/clr/clr2-0.htm The Hudson’s Bay Company], Fort Vancouver: Cultural Landscape Report, Instrodution, Volume 2. National Park Service

- ↑ 1 2 3 Mackie Richard Somerset. [books.google.com/?id=VKXgJw6K088C Trading Beyond the Mountains: The British Fur Trade on the Pacific 1793-1843]. — University of British Columbia (UBC) Press, 1997. — P. 11–19. — ISBN 0-7748-0613-3.

- ↑ Gibson (1992), pp. 26-28

- ↑ Gibson (1992), pp. 62-63

- ↑ Gibson (1992), pp. 67-68

- ↑ 1 2 3 4 5 Gibson (1992), pp. 64-83

- ↑ [www.pc.gc.ca/eng/lhn-nhs/bc/langley/natcul/natcul2.aspx Fort Langley National Historic Site — History], Parks Canada

- ↑ [www.fortlangley.com/about_history.html History of Fort Langley], Fort Langley, BC

- ↑ [www.abcbookworld.com/view_author.php?id=4401 Simpson, George], ABC BookWorld

- ↑ 1 2 3 4 Gibson (1992), pp. 269—277

- ↑ [www.oca.org/MVhistoryintroOCA.asp?SID=1 A History and Introduction of the Orthodox Church in America], The Orthodox Church in America

- ↑ [www.oca.org/hsbioinnocent.asp?SID=8 Biography of St. Innocent of Alaska], The Orthodox Church in America

- ↑ Oleksa Michael. Orthodox Alaska: A Theology of Mission. — St Vladimir's Seminary Press, 1992. — P. 111–133. — ISBN 978-0-88141-092-1.

- ↑ [ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=102713 Martyr Peter the Aleut of Alaska, America, and San Francisco], The Orthodox Church in America

- ↑ Haycox, pp. 94-96, 144—146

- ↑ 1 2 3 Gibson (1992), pp. 278—291

Отрывок, характеризующий Морской пушной промысел

Пьер все так же ездил в общество, так же много пил и вел ту же праздную и рассеянную жизнь, потому что, кроме тех часов, которые он проводил у Ростовых, надо было проводить и остальное время, и привычки и знакомства, сделанные им в Москве, непреодолимо влекли его к той жизни, которая захватила его. Но в последнее время, когда с театра войны приходили все более и более тревожные слухи и когда здоровье Наташи стало поправляться и она перестала возбуждать в нем прежнее чувство бережливой жалости, им стало овладевать более и более непонятное для него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился, не могло продолжаться долго, что наступает катастрофа, долженствующая изменить всю его жизнь, и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы. Пьеру было открыто одним из братьев масонов следующее, выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона.В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом сказано: «Зде мудрость есть; иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть».

И той же главы в стихе пятом: «И даны быта ему уста глаголюща велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре – десять два».

Французские буквы, подобно еврейскому число изображению, по которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение:

a b c d e f g h i k.. l..m..n..o..p..q..r..s..t.. u…v w.. x.. y.. z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoleon [император Наполеон], выходит, что сумма этих чисел равна 666 ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова quarante deux [сорок два], то есть предел, который был положен зверю глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, изображающих quarante deux, опять равна 666 ти, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812 м году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и, на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответе на этот вопрос: L'empereur Alexandre? La nation Russe? [Император Александр? Русский народ?] Он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666 ти. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя – Comte Pierre Besouhoff; сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставив z вместо s, прибавил de, прибавил article le и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал Le Russe Besuhoff и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних; 5 означает «е», то самое «е», которое было откинуто в article перед словом L'empereur. Откинув точно так же, хотя и неправильно, «е», Пьер получил искомый ответ; L'Russe Besuhof, равное 666 ти. Открытие это взволновало его. Как, какой связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту не усумнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoleon и l'Russe Besuhof – все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых, он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастию.