Русская полярная экспедиция

| Русская полярная экспедиция | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Шхуна «Заря» во льдах. Рисунок участника экспедиции | |||||||||||

| |||||||||||

| Состав | |||||||||||

|

20 человек, в том числе:

| |||||||||||

| Маршрут | |||||||||||

| Плавание «Зари» в навигацию 1901 года, маршруты Толля и спасательной экспедиции Колчака 1903 года | |||||||||||

| Достижения | |||||||||||

| |||||||||||

| Потери | |||||||||||

| |||||||||||

Ру́сская поля́рная экспеди́ция 1900—1902 годов была снаряжена Императорской Академией наук и имела основной целью исследование части Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и поиск легендарной Земли Санникова. Стала первым академическим предприятием России в водах Ледовитого океана, совершённым на собственном судне[1]. Руководил экспедицией русский геолог и полярный исследователь барон Эдуард Васильевич Толль.

Одним из сотрудников и ближайших помощников Толля был молодой учёный-исследователь, лейтенант Императорского флота Александр Васильевич Колчак, принявший в годы Гражданской войны титул Верховного правителя России и звание Верховного главнокомандующего Русской армии. Осмыслению и правдивой оценке его личности препятствовала ортодоксальная коммунистическая пропаганда, поэтому по политическим мотивам при советской власти история экспедиции радикально искажалась[1][2].

Мероприятие находилось под Высочайшим покровительством президента Академии наук великого князя Константина Константиновича.

Экспедиция была важна также и с точки зрения геополитических интересов России. Все предшествующие иностранные полярные экспедиции рассматривались их организаторами также как важное национальное дело[К 1][1].

Содержание

- 1 Предыстория

- 2 Высочайшее покровительство

- 3 Планирование и подготовка экспедиции

- 4 Команда

- 5 Последние приготовления

- 6 Ход экспедиции

- 7 Достижения и научное значение экспедиции барона Толля

- 8 Русская полярная экспедиция в искусстве и историографии

- 9 Комментарии

- 10 Примечания

- 11 Литература

Предыстория

Выпускник Дерптского университета, естествоиспытатель Э. В. Толль в 1884—1886 годах принимал участие в экспедиции учёного-полярника А. А. Бунге, исследовавшей побережье Северного Ледовитого океана от устья Лены до Яны, а также Новосибирские острова. Толль тогда обнаружил на Котельном и Большом Ляховском островах кости мамонтов, а на острове Новой Сибири — залежи бурого угля[3].

Однажды в августе 1886 года[4] в ясную погоду с северо-западных утёсов острова Котельного исследователь разглядел контуры другого — неизвестного — острова, располагавшегося в северо-восточном направлении. На расстоянии в сто с небольшим вёрст (определённом Толлем на глаз) чётко были видны обрывистый берег со столбообразными горами, координаты которых определялись приблизительно как 77°05′ с. ш. 140°14′ в. д. / 77.09° с. ш. 140.23° в. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=77.09&mlon=140.23&zoom=14 (O)] (Я)[5]. Берег простирался именно там, куда указывал Яков Санников — это была легендарная Земля Санникова, которую с тех пор стали обозначать на картах пунктирной линией. Видение неизведанного острова не давало исследователю покоя и неудержимо манило к себе[3].

Государь Император как-то во время очередного разговора о Земле Санникова то ли в шутку, то ли всерьёз обнадёжил смельчаков-первопроходцев: «Кто откроет эту землю-невидимку, тому и принадлежать она будет. Дерзайте, лейтенанты!»[6].

Высочайшее покровительство

Огромную роль в снаряжении экспедиции играл великий князь генерал-адъютант Константин Константинович. Без ходатайств великого князя экспедиция могла и не состояться, и отнюдь не случайно его портрет украшал кают-компанию «Зари». В юности Константин Константинович был военным моряком и многие важные мелочи снаряжения мог оценивать лично и со знанием дела. Далёкий от науки, отсутствие специальных знаний он компенсировал общей культурой и вниманием к людям. Известны многие примеры его личной заботы о членах экспедиции. Именно благодаря ему Толль получил вдвое больше средств, чем первоначально планировалось: 509 тыс. рублей на март 1904 года вместо намеченных 240 тысяч. Как пишет Ю. В. Чайковский, недалеко от истины было утверждение, что Толль и затем по его примеру Колчак прямо эксплуатировали обязательность президента Императорской Академии наук и не раз ставили Академию перед фактом непредвиденных расходов. Насколько можно судить по известным документам экспедиции, аппарат Академии при подготовке плавания работал слаженно и без проволочек[1].

Огромную роль в снаряжении экспедиции играл великий князь генерал-адъютант Константин Константинович. Без ходатайств великого князя экспедиция могла и не состояться, и отнюдь не случайно его портрет украшал кают-компанию «Зари». В юности Константин Константинович был военным моряком и многие важные мелочи снаряжения мог оценивать лично и со знанием дела. Далёкий от науки, отсутствие специальных знаний он компенсировал общей культурой и вниманием к людям. Известны многие примеры его личной заботы о членах экспедиции. Именно благодаря ему Толль получил вдвое больше средств, чем первоначально планировалось: 509 тыс. рублей на март 1904 года вместо намеченных 240 тысяч. Как пишет Ю. В. Чайковский, недалеко от истины было утверждение, что Толль и затем по его примеру Колчак прямо эксплуатировали обязательность президента Императорской Академии наук и не раз ставили Академию перед фактом непредвиденных расходов. Насколько можно судить по известным документам экспедиции, аппарат Академии при подготовке плавания работал слаженно и без проволочек[1].

Шхуна «Заря» совершала свой поход в Арктику с Высочайшего дозволения президента Императорской академии наук под его личным вымпелом. Это имело важное значение с точки зрения внимания и отношения к путешественникам со стороны организаций и отдельных лиц, в чьей власти было оказать содействие и помощь первопроходцам на их пути к берегам Восточной Сибири[7].

Планирование и подготовка экспедиции

По возвращении с Новосибирских островов в 1893 году, где он снаряжал эвакуационные базы для норвежского мореплавателя Ф. Нансена, барон Толль начал активно пропагандировать план морской экспедиции в район Новосибирских островов и «Земли Санникова». В Академии наук Толль выступил с подробным докладом и заявил о необходимости «организовать экспедицию для открытия архипелага, лежащего на север от наших Новосибирских островов, и исполнить её так, чтобы результаты были и счастливы, и плодотворны». Выступал он также и в печати, и на заседаниях Русского географического и Минералогического обществ. Естествоиспытатель находил возможным достичь «Санниковой Земли» по морю в тот период, когда море освобождается ото льда[8]. Толль обращал внимание принимавших окончательное решение лиц, что результаты экспедиции будут иметь большое значение и с точки зрения национальных интересов страны, ведь исследователь хотел положить начало плаваниям пароходов из Карского моря в сибирские реки и до самого Берингова пролива; предотвратить иностранную экспансию на северо-востоке Евразии и помочь в положительном решении вопроса о плавании по Северному морскому пути[9]. Толль, будучи большим патриотом, с сожалением отмечал, что американцы и скандинавы заняли нишу арктических первопроходцев: «Я уверен, что если мы не возьмёмся за это дело, то не пройдёт и двух-трёх лет, как отнято будет у нас последнее поле действий на севере от сибирского берега до Земли Санникова»[10]. В итоге ему удалось убедить Академию наук в необходимости послать экспедицию на восток от Таймыра для разведывания морского пути к Берингову проливу. Ему помогли ставшие известными сведения, что эту же цель в то время преследовали американцы. А канадский исследователь Бернье прямо заявлял, что во время следующей ледовой экспедиции Земля Санникова станет его опорной базой[11]. «Неужели мы допустим, чтобы эти выскочки нас опередили?» — такой аргумент слышался в его обращениях к начальству[12]. С ним был солидарен и патриах российской географии Семёнов-Тян-Шанский: «Недалеко уже то время, когда честь исследования… Земли Санникова будет предвосхищена скандинавами или американцами, тогда как исследование этой земли есть прямая обязанность России»[13]. Была ещё одна важная причина, о которой широкой публике предпочитали не сообщать. Ещё американский полярный исследователь Дж. Делонг обнаружил на острове Беннетта залежи бурого угля. Барон Толль считал, что угленосные пласты острова Новая Сибирь простираются до Беннетта и дальше — до гипотетической Земли Санникова. Этот фактор был очень важен с геостратегической точки зрения: суда, идущие из Архангельска во Владивосток Северным морским путём, могли бы пополнять запасы угля в середине своего пути, а военные корабли получали бы возможность огибать Чукотку и достигать Владивостокского порта не вокруг Африки, а кратчайшим и практически внутренним российским путём. Сторонником этой идеи был адмирал С. О. Макаров[13].

По возвращении с Новосибирских островов в 1893 году, где он снаряжал эвакуационные базы для норвежского мореплавателя Ф. Нансена, барон Толль начал активно пропагандировать план морской экспедиции в район Новосибирских островов и «Земли Санникова». В Академии наук Толль выступил с подробным докладом и заявил о необходимости «организовать экспедицию для открытия архипелага, лежащего на север от наших Новосибирских островов, и исполнить её так, чтобы результаты были и счастливы, и плодотворны». Выступал он также и в печати, и на заседаниях Русского географического и Минералогического обществ. Естествоиспытатель находил возможным достичь «Санниковой Земли» по морю в тот период, когда море освобождается ото льда[8]. Толль обращал внимание принимавших окончательное решение лиц, что результаты экспедиции будут иметь большое значение и с точки зрения национальных интересов страны, ведь исследователь хотел положить начало плаваниям пароходов из Карского моря в сибирские реки и до самого Берингова пролива; предотвратить иностранную экспансию на северо-востоке Евразии и помочь в положительном решении вопроса о плавании по Северному морскому пути[9]. Толль, будучи большим патриотом, с сожалением отмечал, что американцы и скандинавы заняли нишу арктических первопроходцев: «Я уверен, что если мы не возьмёмся за это дело, то не пройдёт и двух-трёх лет, как отнято будет у нас последнее поле действий на севере от сибирского берега до Земли Санникова»[10]. В итоге ему удалось убедить Академию наук в необходимости послать экспедицию на восток от Таймыра для разведывания морского пути к Берингову проливу. Ему помогли ставшие известными сведения, что эту же цель в то время преследовали американцы. А канадский исследователь Бернье прямо заявлял, что во время следующей ледовой экспедиции Земля Санникова станет его опорной базой[11]. «Неужели мы допустим, чтобы эти выскочки нас опередили?» — такой аргумент слышался в его обращениях к начальству[12]. С ним был солидарен и патриах российской географии Семёнов-Тян-Шанский: «Недалеко уже то время, когда честь исследования… Земли Санникова будет предвосхищена скандинавами или американцами, тогда как исследование этой земли есть прямая обязанность России»[13]. Была ещё одна важная причина, о которой широкой публике предпочитали не сообщать. Ещё американский полярный исследователь Дж. Делонг обнаружил на острове Беннетта залежи бурого угля. Барон Толль считал, что угленосные пласты острова Новая Сибирь простираются до Беннетта и дальше — до гипотетической Земли Санникова. Этот фактор был очень важен с геостратегической точки зрения: суда, идущие из Архангельска во Владивосток Северным морским путём, могли бы пополнять запасы угля в середине своего пути, а военные корабли получали бы возможность огибать Чукотку и достигать Владивостокского порта не вокруг Африки, а кратчайшим и практически внутренним российским путём. Сторонником этой идеи был адмирал С. О. Макаров[13].

Проект долгое время не утверждался, поскольку был довольно дорогим, однако дело сдвинулось с мёртвой точки в 1899 году, когда 31 декабря[К 2] император Николай II согласовал снаряжение экспедиции «для исследования земли Санникова и других островов, расположенных за Новосибирским архипелагом», утвердив одновременно Толля её начальником[3].

На подходящем судне предполагалось летом 1898 или 1899 года пройти, минуя Карское море и мыс Челюскин, до удобного места зимовки в устье Лены. Следующим летом планировалось совершить поход на север на усть-ленских собачьих нартах, найти terra incognita в августе и высадить экспедицию с 2-летним запасом продовольствия. На обратном пути часть путешественников должна была соорудить «на случай неудачи плавания следующего года» на острове Котельном продовольственный склад, и вернуться на материк; группе же оставшихся на Земле Санникова ставилась задача возвести дом для зимовки и проводить в течение года различные научные исследования; другая группа должна была построить доставленное на судне домище для зимовки[10]. Весной и летом 3-го года экспедиции предполагалось проводить исследования на острове Беннетта и летом же, на вторично пришедшем из устья Лены судне, обойдя Новосибирские острова с востока, вернуться на базу в устье Лены[8]. Согласно окончательному плану, в навигацию 1903 года, после исследования Новосибирских островов экспедиция должна была двинуться на восток, обогнуть мыс Дежнёва и, пройдя через Берингов пролив, закончить свой путь во владивостокской бухте Золотой Рог. Кроме основной, снаряжалась и вспомогательная экспедиция, аналогичная по назначению предыдущей экспедиции Толля, когда он закладывал склады для Нансена. Теперь такие же склады должны были быть заготовлены для экспедиции самого Толля — на Новосибирских островах. Продовольственные запасы делались из расчётов на 3½ года[14]. В целом всё описанное комплексное мероприятие получило название Русской полярной экспедиции[3].

Мысль о снаряжении полярной экспедиции поддержали многие русские учёные: Ф. Б. Шмидт, А. П. Карпинский, Ф. Н. Чернышёв, М. А. Рыкачёв, Д. И. Менделеев, С. О. Макаров, Н. М. Книпович, П. П. Семёнов-Тян-Шанский и другие. В Императорском Географическом обществе выступил в апреле 1898 года с поддержкой идеи Толля и Ф. Нансен. Экспедиция обещала дать результаты колоссальной важности, ажиотаж вокруг предприятия усиливался с каждым днём, поэтому никого не удивило ассигнование по Высочайшему повелению на экспедицию 240 тыс. рублей[15]. После того, как планом заинтересовался великий князь Константин Константинович, в начале 1899 года была создана под председательством академика Ф. Б. Шмидта и в составе известных учёных и руководителей различных морских и научных ведомств Комиссия по снаряжению Русской полярной экспедиции. В июле 1899 года были получены из казны первые деньги — на покупку судна[9]. Кроме государственных ассигнований, вызвавшее большой энтузиазм по всей стране предприятие барона Толля получало поддержку от различных учреждений и просто состоятельных граждан[16].

Корабль, на котором мореплавателям предстояло совершить свой морской поход, прежде был тюленебойным судном, использовавшимся для промысла тюленей близ Гренландии. «Харальд Харфагер», однотипный с норденшёльдовской «Вегой» парусный барк с паровым двигателем был на предоставленные русским правительством средства куплен в Норвегии, переоборудован под новые задачи (усилен ледовый пояс, установлены паровые лебёдки, в виду малочисленности команды была демонтирована часть парусного оборудования и прямые паруса оставались лишь на фок-мачте), и превратился с точки зрения парусного вооружения в шхуну-барк, или баркентину[17][1]. По совету президента Императорской академии наук барк переименовали в шхуну «Заря»[18]. Одновременно, во многих исследованиях и документах судно называется яхтой, так как оно ходило под флагом Невского яхт-клуба[19]. Это судно рекомендовал Толлю Фритьоф Нансен как подобное знаменитому «Фраму». Нансен, строивший свой «Фрам» на той же самой верфи, писал Толлю в письме:

Корабль, на котором мореплавателям предстояло совершить свой морской поход, прежде был тюленебойным судном, использовавшимся для промысла тюленей близ Гренландии. «Харальд Харфагер», однотипный с норденшёльдовской «Вегой» парусный барк с паровым двигателем был на предоставленные русским правительством средства куплен в Норвегии, переоборудован под новые задачи (усилен ледовый пояс, установлены паровые лебёдки, в виду малочисленности команды была демонтирована часть парусного оборудования и прямые паруса оставались лишь на фок-мачте), и превратился с точки зрения парусного вооружения в шхуну-барк, или баркентину[17][1]. По совету президента Императорской академии наук барк переименовали в шхуну «Заря»[18]. Одновременно, во многих исследованиях и документах судно называется яхтой, так как оно ходило под флагом Невского яхт-клуба[19]. Это судно рекомендовал Толлю Фритьоф Нансен как подобное знаменитому «Фраму». Нансен, строивший свой «Фрам» на той же самой верфи, писал Толлю в письме:

|

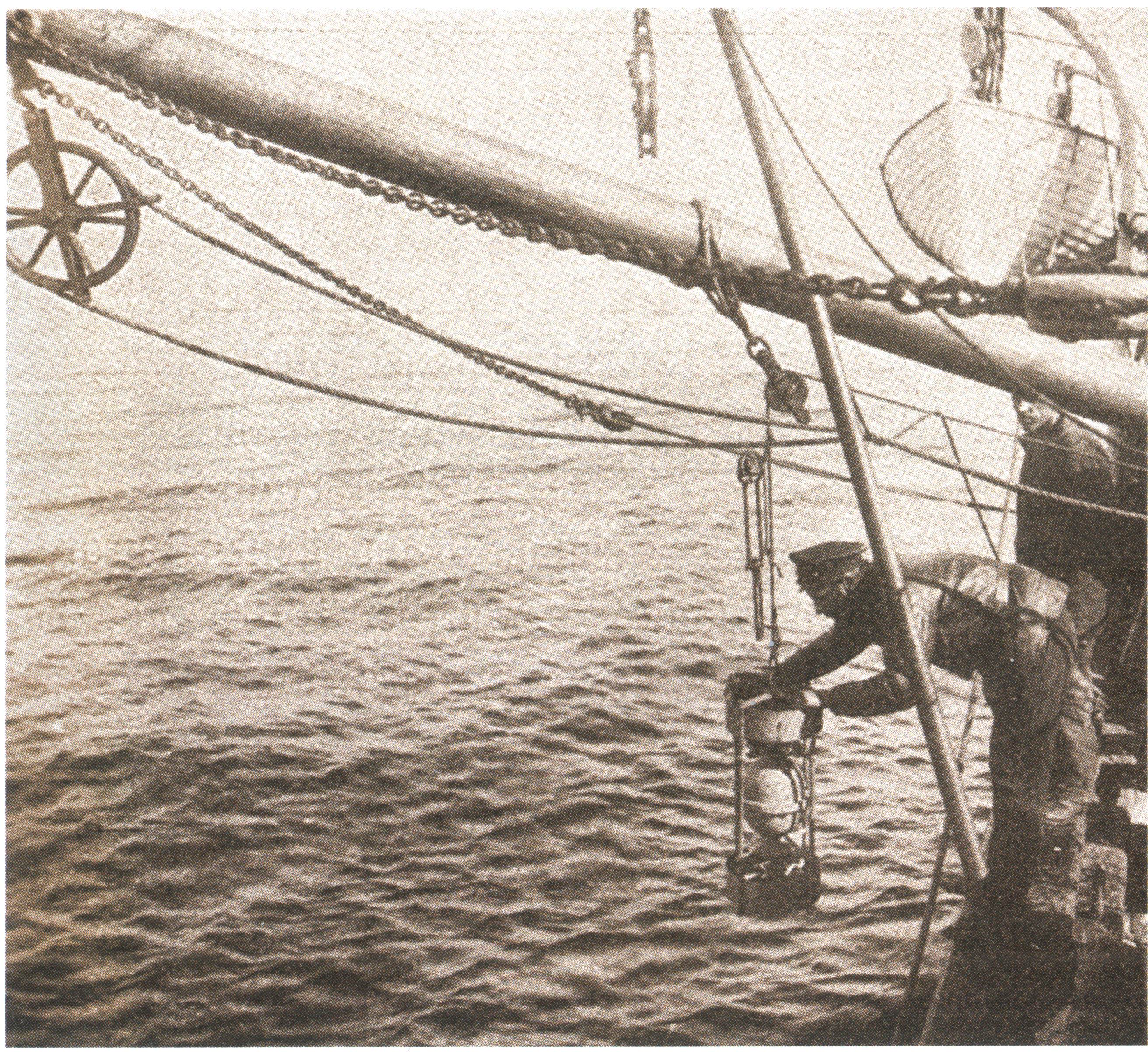

Оборудование для проведения гидрологических исследований заказали в Англии, Швеции и России. В письме Колчака от 20 марта 1900 года в Лондон по поводу заказа гидрологического оборудования содержится просьба прислать его «как можно скорее, поскольку мы должны быть готовы к концу апреля». Упущением было по́зднее начало организации гидрологической службы экспедиции: единственный гидролог экспедиции Колчак приступил к делам не ранее середины февраля, причём отметил, что до него «относительно… гидрологии и снаряжения, касающегося её, пока ещё ничего не было сделано». Удивительно, как он всё же успел войти в курс дел, что-то заказать и получить. (Нансен в похожей ситуации так и не смог найти геолога[1].) А. В. Колчак проследил, чтобы заказываемое оборудование отвечало условиям работы на больших глубинах. Для работы на глубине Русская полярная экспедиция была снаряжена лучше нансеновской Норвежской полярной экспедиции[20]. А. В. Колчак позднее отметит: «ни разу за всё время мы не испытывали увеличения трудностей плавания от недостатков или неимения каких-либо инструментов или приборов»[21]. С точки зрения же отечественной океанологии судно экспедиции — «Заря» — ознаменовала начало нового этапа в этой науке: это было первое в России научно-исследовательское судно для проведения морских комплексных исследований, полностью переоборудованное для выполнения специальных работ в арктических условиях[22].

Оборудование для проведения гидрологических исследований заказали в Англии, Швеции и России. В письме Колчака от 20 марта 1900 года в Лондон по поводу заказа гидрологического оборудования содержится просьба прислать его «как можно скорее, поскольку мы должны быть готовы к концу апреля». Упущением было по́зднее начало организации гидрологической службы экспедиции: единственный гидролог экспедиции Колчак приступил к делам не ранее середины февраля, причём отметил, что до него «относительно… гидрологии и снаряжения, касающегося её, пока ещё ничего не было сделано». Удивительно, как он всё же успел войти в курс дел, что-то заказать и получить. (Нансен в похожей ситуации так и не смог найти геолога[1].) А. В. Колчак проследил, чтобы заказываемое оборудование отвечало условиям работы на больших глубинах. Для работы на глубине Русская полярная экспедиция была снаряжена лучше нансеновской Норвежской полярной экспедиции[20]. А. В. Колчак позднее отметит: «ни разу за всё время мы не испытывали увеличения трудностей плавания от недостатков или неимения каких-либо инструментов или приборов»[21]. С точки зрения же отечественной океанологии судно экспедиции — «Заря» — ознаменовала начало нового этапа в этой науке: это было первое в России научно-исследовательское судно для проведения морских комплексных исследований, полностью переоборудованное для выполнения специальных работ в арктических условиях[22].

Лейтенант Колчак, на которого Толль в числе прочего возложил магнитометрические наблюдения, не будучи знакомым с данным видом научных работ, прошёл специальный курс и практику в Геофизической и Павловской магнитной обсерваториях под Петербургом[4]; совершил командировку в Норвегию для консультации с Ф. Нансеном[23], в течение некоторого времени проходил у него стажировку[24], после чего по поручению барона Толля Александр Васильевич ездил в Москву и Архангельск с целью завершения комплектования команды, встречался с губернатором Архангельска, посетил Онегу, другие поморские места. В результате Колчаку удалось нанять троих человек, одного из которых — Семёна Евстифеева — Толль признал впоследствии своим лучшим матросом[25].

Команда

Барон Толль лично подбирал участников для экспедиции, список был утверждён приказом по Академии наук от 8—10 марта 1900 года.

В научном отряде экспедиции участвовали[17]:

- барон Э. В. Толль — начальник экспедиции, геолог, зоолог.

- Н. Н. Коломейцев — лейтенант, командир «Зари». Опытный участник экспедиций в Белое море, в устье Енисея.

- Ф. А. Матисен — лейтенант, помощник командира и старший офицер[26] судна. Геодезист, картограф, минералог, метеоролог и фотограф экспедиции[27][26]. Принимал участие в экспедиции на Шпицберген в 1899 году.

- А. В. Колчак — лейтенант, второй офицер шхуны «Заря»[26], гидрограф, гидролог, магнитолог, гидрохимик, топограф и картограф. Плавал в Тихом океане, проводил гидрологические и гидрохимические исследования в Японском и Корейском морях, выверял карту течений. Был приглашён в экспедицию Э. В. Толлем, обратившим внимание на научные работы лейтенанта по океанографии[11].

- А. А. Бялыницкий-Бируля — старший зоолог и фотограф, сотрудник Зоологического музея Императорской Академии наук. Принимал участие в экспедиции на Шпицберген в 1899 году. Работал на Соловецкой биологической станции, изучал морскую фауну Белого моря.

- Ф. Г. Зееберг — кандидат физико-математических наук, астроном и магнитолог.

- Г. Э. Вальтер — доктор медицины, врач-бактериолог и второй зоолог экспедиции, специалист в области бактериологии, в 1899 году принимавший участие в научно-промысловой экспедиции близ Мурманского побережья и Новой Земли.

- К. А. Воллосович — геолог.

- О. Ф. Ционглинский — студент, политический ссыльный.

- М. И. Бруснев — инженер-технолог, политический ссыльный.

- В. Н. Катин-Ярцев — врач, политический ссыльный.

Троим офицерам Русского флота — Коломейцеву, Матисену и Колчаку — наравне с выполнением научных работ предстояло нести и службу строевых офицеров и нести штурманские вахты, так как большая часть команды «Зари» состояла из матросов военного флота[27].

Команда шхуны состояла из 13 человек, в том числе:

- Н. А. Бегичев — боцман.

- Эдуард Огрин — старший механик.

- Семён Евстифеев — матрос рулевой.

- В. А. Железников — рулевой старшина.

- Алексей Семяшкин — матрос рулевой. Заменён впоследствии П. Стрижёвым.

- Иван Малыгин — матрос рулевой. Заменён впоследствии С. Расторгуевым.

- Николай Безбородов — матрос рулевой.

- С. И. Расторгуев — каюр, матрос рулевой.

- Пётр Стрижёв — каюр, матрос рулевой.

- Сергей Толстов — матрос рулевой.

- Эдуард Червинский — второй машинист.

- Иван Клуг — старший кочегар.

- Гавриил Пузырёв — второй кочегар.

- Трифон Носов — третий кочегар.

- Фома Яскевич — повар.

Вспомогательная экспедиция под руководством геолога К. А. Воллосовича состояла из 11 человек, в числе которых были двое политических ссыльных — О. Ф. Ционглинский и М. И. Бруснев[17].

Последние приготовления

В январе в норвежский порт Ларвик отправился Коломейцев — для наблюдения за переоборудованием помещений и рангоута «Зари»[4]. Примерно 10 апреля, когда собралась вся команда, Колчак и Матисен с нижними чинами отправились по Финляндской железной дороге через Гангсуд в Стокгольм, затем через Кристианию в норвежский городок Ларвик, где на эллинге известного судостроителя Колина Арчера проходила переоборудование «Заря». В течение трёх недель судно было проконопачено и покрыто тиром. По выходе из дока была обнаружена небольшая течь. Этому обстоятельству не придали значения, связав его с только что проведённым проконопачиванием. Из Ларвика «Заря» проследовала в Кристианию, где взяла на борт уголь и заказанное научное снаряжение. По совету Толля Колчак разыскал здесь Нансена, съездил в его научную лабораторию и изучил нансеновские методы гидрологических исследований, ознакомился с новейшими океанографическими приборами профессора Хирта[4]. Нансен, в свою очередь, побывал на «Заре». В начале мая 1900 года лейтенант флота Н. Н. Коломейцев и лейтенант флота А. В. Колчак привели шхуну из Бергена в Санкт-Петербург, забрав по пути из Мемеля начальника экспедиции барона Э. В. Толля. Пришвартовались на Неве — близ Николаевского моста — напротив здания Морского корпуса, выпускниками которого были все три офицера экспедиции. Им предстояло начать своё дальнее путешествие прямо от стен своего Альма-матер[28][22]. В Петербурге незавершённые судовые работы, проводившиеся на «Заре» по дороге из Кристиании, продолжались[4].

В январе в норвежский порт Ларвик отправился Коломейцев — для наблюдения за переоборудованием помещений и рангоута «Зари»[4]. Примерно 10 апреля, когда собралась вся команда, Колчак и Матисен с нижними чинами отправились по Финляндской железной дороге через Гангсуд в Стокгольм, затем через Кристианию в норвежский городок Ларвик, где на эллинге известного судостроителя Колина Арчера проходила переоборудование «Заря». В течение трёх недель судно было проконопачено и покрыто тиром. По выходе из дока была обнаружена небольшая течь. Этому обстоятельству не придали значения, связав его с только что проведённым проконопачиванием. Из Ларвика «Заря» проследовала в Кристианию, где взяла на борт уголь и заказанное научное снаряжение. По совету Толля Колчак разыскал здесь Нансена, съездил в его научную лабораторию и изучил нансеновские методы гидрологических исследований, ознакомился с новейшими океанографическими приборами профессора Хирта[4]. Нансен, в свою очередь, побывал на «Заре». В начале мая 1900 года лейтенант флота Н. Н. Коломейцев и лейтенант флота А. В. Колчак привели шхуну из Бергена в Санкт-Петербург, забрав по пути из Мемеля начальника экспедиции барона Э. В. Толля. Пришвартовались на Неве — близ Николаевского моста — напротив здания Морского корпуса, выпускниками которого были все три офицера экспедиции. Им предстояло начать своё дальнее путешествие прямо от стен своего Альма-матер[28][22]. В Петербурге незавершённые судовые работы, проводившиеся на «Заре» по дороге из Кристиании, продолжались[4].

Перед самым началом экспедиции Толль получил от Нансена пакет с документацией и материалами по сибирской Арктике: координаты отдельных островов, рукой Нансена сделанный набросок бухты Колина Арчера, где скандинав советовал Толлю перезимовать, рекомендации разузнать расположение долин рек северо-восточной части Таймыра и наличие их следов на морском дне, что могло объяснить происхождение огромного сибирского подводного плато-шельфа. Также Нансен рекомендовал изучить встречающееся только в Северном Ледовитом океане[29] явление «мёртвой воды», когда вслед за кораблём над тяжёлым слоем солёной воды образуется затрудняющая движение волна опреснённой воды. Вот эту «мёртвую воду» и предстояло изучать лейтенанту Колчаку. Материалы, касающиеся этого интересовавшего Нансена вопроса, Толль сразу передал гидрографу экспедиции, чтобы тот подумал над ними и взял в экспедицию все необходимые для соответствующих исследований приборы[30].

Перед самым началом экспедиции Толль получил от Нансена пакет с документацией и материалами по сибирской Арктике: координаты отдельных островов, рукой Нансена сделанный набросок бухты Колина Арчера, где скандинав советовал Толлю перезимовать, рекомендации разузнать расположение долин рек северо-восточной части Таймыра и наличие их следов на морском дне, что могло объяснить происхождение огромного сибирского подводного плато-шельфа. Также Нансен рекомендовал изучить встречающееся только в Северном Ледовитом океане[29] явление «мёртвой воды», когда вслед за кораблём над тяжёлым слоем солёной воды образуется затрудняющая движение волна опреснённой воды. Вот эту «мёртвую воду» и предстояло изучать лейтенанту Колчаку. Материалы, касающиеся этого интересовавшего Нансена вопроса, Толль сразу передал гидрографу экспедиции, чтобы тот подумал над ними и взял в экспедицию все необходимые для соответствующих исследований приборы[30].

Каждый день к судну подвозили различные грузы, которые аккуратно размещались на борту: приборы, инструменты, аппаратура, биологические сети, тралы, батометры, морские карты, пособия для плавания, продовольствие и т. д. Но главным грузом, от которого зависела экспедиция во всём (дальность плавания, обогрев, приготовление пищи), было топливо — уголь. Ответственным за поставку и приёмку грузов был А. В. Колчак[31].

29 мая готовящуюся к отправлению шхуну посетил Николай II[28]. Этот визит так описал командир судна:

29 мая мы были осчастливлены Высочайшим посещением Государя Императора. Его величество подробно осматривал «Зарю» и в конце обратился к начальнику экспедиции барону Толлю с милостивым вопросом, не нужно ли чего-нибудь для экспедиции. А нужда была обстоятельная. Нам не хватало угля. Вследствие монаршей милости уголь нам отпущен из складов морского ведомства, так же как и много материалов, которых нельзя было достать в продаже. Морское ведомство открыло нам свои магазины, чем мы и воспользовались[32].

Через несколько дней на судне побывал и покровитель экспедиции — президент Академии наук великий князь Константин Константинович. Перед самым отплытием в Академии наук состоялось заседание под его председательством, на котором присутствовали Толль, Коломейцев и Колчак[33].

Ход экспедиции

Первая навигация

8 июня 1900 года путешественники отчалили от пристани на Неве. Командир шхуны Коломейцев под восторженные крики провожавших (в основном родных полярников и представителей научной общественности[34]) и звуки оркестров провожающих «Зарю» судов искусно прошёл мимо множества других кораблей, лодок, вельботов, не прибегая к помощи буксира[35]. Судно взяло курс на Кронштадт, где экспедицию встречал главный командир порта и военный губернатор города адмирал С. О. Макаров, пригласивший Толля на обед. Макаров в дружеской беседе поделился с Толлем своим опытом и дал ряд ценных советов. «Кронштадтский вестник» позже писал, что С. О. Макаров, в числе прочего, заметил, что из-за своего мягкого характера Толль окажется в походе «в качестве буфера между офицерами, учёными и командой»[35]. Затем Макаров с супругой посетили «Зарю» и на ней проводили экспедицию до выхода на рейд[36]. В Кронштадте на борт был догружён уголь высшего качества, хронометры и взрывчатые вещества[35]; для команды были закуплены книги по русской литературе, театральные пьесы[37].

8 июня 1900 года путешественники отчалили от пристани на Неве. Командир шхуны Коломейцев под восторженные крики провожавших (в основном родных полярников и представителей научной общественности[34]) и звуки оркестров провожающих «Зарю» судов искусно прошёл мимо множества других кораблей, лодок, вельботов, не прибегая к помощи буксира[35]. Судно взяло курс на Кронштадт, где экспедицию встречал главный командир порта и военный губернатор города адмирал С. О. Макаров, пригласивший Толля на обед. Макаров в дружеской беседе поделился с Толлем своим опытом и дал ряд ценных советов. «Кронштадтский вестник» позже писал, что С. О. Макаров, в числе прочего, заметил, что из-за своего мягкого характера Толль окажется в походе «в качестве буфера между офицерами, учёными и командой»[35]. Затем Макаров с супругой посетили «Зарю» и на ней проводили экспедицию до выхода на рейд[36]. В Кронштадте на борт был догружён уголь высшего качества, хронометры и взрывчатые вещества[35]; для команды были закуплены книги по русской литературе, театральные пьесы[37].

Первая небольшая поломка случилась ещё в водах Финского залива. Её исправлением занялись в Ревеле. Здесь же Толль сошёл с судна, переправился через залив и поездом отправился в Кристианию, где решил ещё раз посоветоваться с Нансеном. Далее руководитель экспедиции выехал в Берген, куда уже подошла «Заря», и вновь взошёл на борт «Зари». Отсюда и до выхода из норвежских шхер близ Тромсё судно вёл специально нанятый лоцман. Здесь на борт догружено было доставленное от Нансена гидрологическое и гидрохимическое оборудование, приборы для измерения направления и скорости течения, Батометры Тимченко, глубоководные термометры, а также 1500 пудов сушёной рыбы для собак и 50 т угля[38]. В Тромсё около недели было потеряно в связи с ожиданием запаздывавших из Англии угольных брикетов. За это время один из матросов — Малыгин — на берегу устроил пьяный дебош и оказался в полицейском участке. Матроса решили списать на берег в первом же русском порту. Другой матрос Алексей Семяшкин заразился в Норвегии венерическим заболеванием и также, согласно заключению доктора Вальтера, должен был быть списан на берег[39].

10 июля шхуна прошла мимо мыса Нордкап и оказалась в открытых арктических водах. 11 июля путешественники вошли в Екатерининскую гавань Кольского залива и встали на рейде Александровска-на-Мурмане для погрузки угля. Экспедицию встречали сотрудники зоологической станции с крупнейшим гидробиологом России Н. М. Книповичем, членом комиссии по организации Русской полярной экспедиции. Учёный передал путешественникам ихтиологическое оборудование и карты глубин ряда морских акваторий[7] и предложил желающим выйти на судне научно-промысловой экспедиции Книповича «Андрей Первозванный» в море для производства гидрологических и зоологических работ, чем и воспользовались Толль, Колчак и Бируля[40]. Во время этой стоянки в связи с поведением на берегу матросов, отмечавших списание двух своих коллег на берег, между Толлем и Коломейцевым произошёл первая крупная стычка: Коломейцев в сердцах заявил Толлю, что в повиновении команду можно удержать лишь при помощи телесных наказаний (уже давно отменённых на флоте) — отношения учёного-гуманиста и строевого офицера не сложились изначально[41]. Они ссорились ещё в Петербурге из-за разграничения обязанностей (Коломейцев пытался получить у президента точную инструкцию о своих полномочиях, но успеха не имел[1]). Непонимание возникло также сразу после постановки вопроса о том, под каким флагом должна идти в поход «Заря»: под гражданским трёхцветным, либо военным Андреевским. Проблема была психологического порядка: Толль не учёл, что офицер, назначенный командиром судна, согласно Морскому уставу, будет считать себя командиром, капитаном, и требовать соответствующего к себе отношения со стороны пассажиров. Толль же видел в судне лишь транспортное средство, а его командир был для начальника экспедиции лишь «разновидностью извозчика», которому полагается везти туда, куда указывает пассажир[42]. При этом «извозчик» запрещал Толлю заходить в рубку, считая, что у того «чёрный глаз» и с судном постоянно что-то случается при его появлении[43]. В результате конфликта Толль заявил о списании Коломейцева с судна, а тот — о своём нежелании дальше работать в экспедиции и передаче своих обязанностей Матисену. Колчак, также относившийся весьма требовательно к команде и редко бывавший довольным её дисциплиной, попытался уговорить противников помириться, однако его усилия себя не оправдали. Тогда лейтенант пошёл к Толлю и попросил списать его на берег вместе с Коломейцевым. Экспедиция не могла продолжаться только с одним офицером, отношение Толля к ультиматуму Колчака осталось неизвестным. К утру следующего дня Вальтер и Зееберг смогли помирить двух руководителей экспедиции, хотя примирение выглядело непрочно в силу слишком большой разницы в характерах «впечатлительного и нервного Толля» и «грубоватого и далёкого от науки Коломейцева». Руководитель экспедиции, в отличие от офицеров, был одинаково ровен как со своими ближайшими коллегами, так и с командой, своим примером старался способствовать согласию между кают-компанией и кубриком[34].

Утром на борт приняли 60 ездовых собак с двумя каюрами — Петром Стрижёвым и Степаном Расторгуевым, взятыми в экспедицию вместо списанных матросов[44]. В обстановке конфликта начальника экспедиции и командира «Зари» проходила вся первая половина экспедиции[1].

10 июля шхуна прошла мимо мыса Нордкап и оказалась в открытых арктических водах. 11 июля путешественники вошли в Екатерининскую гавань Кольского залива и встали на рейде Александровска-на-Мурмане для погрузки угля. Экспедицию встречали сотрудники зоологической станции с крупнейшим гидробиологом России Н. М. Книповичем, членом комиссии по организации Русской полярной экспедиции. Учёный передал путешественникам ихтиологическое оборудование и карты глубин ряда морских акваторий[7] и предложил желающим выйти на судне научно-промысловой экспедиции Книповича «Андрей Первозванный» в море для производства гидрологических и зоологических работ, чем и воспользовались Толль, Колчак и Бируля[40]. Во время этой стоянки в связи с поведением на берегу матросов, отмечавших списание двух своих коллег на берег, между Толлем и Коломейцевым произошёл первая крупная стычка: Коломейцев в сердцах заявил Толлю, что в повиновении команду можно удержать лишь при помощи телесных наказаний (уже давно отменённых на флоте) — отношения учёного-гуманиста и строевого офицера не сложились изначально[41]. Они ссорились ещё в Петербурге из-за разграничения обязанностей (Коломейцев пытался получить у президента точную инструкцию о своих полномочиях, но успеха не имел[1]). Непонимание возникло также сразу после постановки вопроса о том, под каким флагом должна идти в поход «Заря»: под гражданским трёхцветным, либо военным Андреевским. Проблема была психологического порядка: Толль не учёл, что офицер, назначенный командиром судна, согласно Морскому уставу, будет считать себя командиром, капитаном, и требовать соответствующего к себе отношения со стороны пассажиров. Толль же видел в судне лишь транспортное средство, а его командир был для начальника экспедиции лишь «разновидностью извозчика», которому полагается везти туда, куда указывает пассажир[42]. При этом «извозчик» запрещал Толлю заходить в рубку, считая, что у того «чёрный глаз» и с судном постоянно что-то случается при его появлении[43]. В результате конфликта Толль заявил о списании Коломейцева с судна, а тот — о своём нежелании дальше работать в экспедиции и передаче своих обязанностей Матисену. Колчак, также относившийся весьма требовательно к команде и редко бывавший довольным её дисциплиной, попытался уговорить противников помириться, однако его усилия себя не оправдали. Тогда лейтенант пошёл к Толлю и попросил списать его на берег вместе с Коломейцевым. Экспедиция не могла продолжаться только с одним офицером, отношение Толля к ультиматуму Колчака осталось неизвестным. К утру следующего дня Вальтер и Зееберг смогли помирить двух руководителей экспедиции, хотя примирение выглядело непрочно в силу слишком большой разницы в характерах «впечатлительного и нервного Толля» и «грубоватого и далёкого от науки Коломейцева». Руководитель экспедиции, в отличие от офицеров, был одинаково ровен как со своими ближайшими коллегами, так и с командой, своим примером старался способствовать согласию между кают-компанией и кубриком[34].

Утром на борт приняли 60 ездовых собак с двумя каюрами — Петром Стрижёвым и Степаном Расторгуевым, взятыми в экспедицию вместо списанных матросов[44]. В обстановке конфликта начальника экспедиции и командира «Зари» проходила вся первая половина экспедиции[1].

18 июля после обеда и погрузки 60 ездовых собак, доставленных из Сибири[7], на получившее после погрузки угля осадку в 18½ футов судно, путешественники покинули Екатерининскую гавань, поморское селение на берегу которого послужило точкой старта для их броска к Земле Санникова. На следующий день гидрограф Колчак, выполнявший весь комплекс гидрологических исследований, и зоолог Бируля, занимавшийся биологической программой, провели первую гидролого-зоологическую станцию. В работе Колчаку помогали боцман Бегичев и матрос Железников, тянувшиеся к молодому учёному, проводящему интересные исследования[44]. Несколько дней судно шло при слабом ветре и по спокойному морю. Однако вблизи острова Колгуева началось волнение, палубу вместе с размещёнными на ней собаками часто заливало водой.

22 июля «Заря» миновала северную оконечность Колгуева. 25 июля подошли к острову Вайгачу. На мысе Гребне была назначена встреча со специально купленной для целей экспедиции поморской шхуной, в задачу которой входило доставить уголь из Архангельска в пролив Югорский Шар в бухту Варнека. Однако шхуна не пришла, получив повреждение при встрече со льдом после прохождения Колгуева, и Толль принял решение её не дожидаться и как можно скорее обогнуть самую северную точку Евразии мыс Челюскин, что по расчётам позволяло экспедиции зазимовать на восточном Таймыре — наименее изученной территории на всём Северном морском пути. В крайнем случае, если до конца навигации мыс пройти не успевали, оставался вариант зимовки на гораздо более изученном западном Таймыре. Однако, как писал впоследствии А. В. Колчак, «этот случай подтверждал известие, полученное в Тромсё от промышленников, что в этом году Ледовитый океан по состоянию льда крайне неблагоприятен для плавания»[45].

22 июля «Заря» миновала северную оконечность Колгуева. 25 июля подошли к острову Вайгачу. На мысе Гребне была назначена встреча со специально купленной для целей экспедиции поморской шхуной, в задачу которой входило доставить уголь из Архангельска в пролив Югорский Шар в бухту Варнека. Однако шхуна не пришла, получив повреждение при встрече со льдом после прохождения Колгуева, и Толль принял решение её не дожидаться и как можно скорее обогнуть самую северную точку Евразии мыс Челюскин, что по расчётам позволяло экспедиции зазимовать на восточном Таймыре — наименее изученной территории на всём Северном морском пути. В крайнем случае, если до конца навигации мыс пройти не успевали, оставался вариант зимовки на гораздо более изученном западном Таймыре. Однако, как писал впоследствии А. В. Колчак, «этот случай подтверждал известие, полученное в Тромсё от промышленников, что в этом году Ледовитый океан по состоянию льда крайне неблагоприятен для плавания»[45].

Пролив Югорский Шар был почти свободен ото льда, что только укрепило Толля в принятом решении, и в этот же день, 25 июля судно вышло в Карское море. Однако уже к вечеру на пути стали всё чаще попадаться поля битого льда. На следующий день корабль попал в ледовую ловушку, выбраться из которой оказалось очень непросто, несмотря на то, что «Заря» показала себя очень прочным и манёвренным судном. Путешественники были вынуждены отклоняться от маршрута всё сильнее на юг, обходить поля льда. Вскоре мореплавателям открылся вид на полуостров Ямал[46].

30 июля увидели на горизонте очертания Кузькина острова. У острова Диксон[47] решили сделать 3-дневную остановку для отдыха и чистки котлов судна. На острове путешественников встретила стая непуганых белых медведей, на которых охотникам удалось поохотиться и сделать впрок запасы провизии[48].

5 августа мореплаватели взяли курс в направлении Таймырского полуострова. Приходилось забираться всё севернее, ледовая обстановка становилась труднее с каждым днём. С приближением к Таймыру плыть в открытом море стало невозможно. Борьба со льдами приняла изнурительный характер. Двигаться удавалось исключительно по шхерам, однако плавание по неглубоким и совершенно неисследованным проливам среди шхер Минина было ещё труднее: несколько раз «Заря» садилась на мель или оказывалась запертой в бухте или фьорде. Был момент, когда собрались уже останавливаться на зимовку, простояв 19 дней кряду в заливе Миддендорфа, который первоначально Толлем был принят за Таймырский пролив. Путешественники могли наблюдать, как пустеет вдоль их пути тундра. В ночь с 3 на 4 сентября команда «Зари» впервые наблюдала северное сияние. Вскоре моряки заметили впереди огонь и решили, что это «Ермак» пробился напролом к Северному полюсу, согласно известной лекции и призыву адмирала Макарова. Приглядевшись сквозь туман к далёкому пурпурному огоньку, Зееберг понял, что вахтенный увидел Венеру[49]. Но и вырвавшись из ледового плена залива Миддендорфа, далеко путешественники продвинуться не смогли: после прохода через названный Толлем именем Фрама пролив между островом Нансена и полуостровом Таймыр, выяснилось, что в Таймырском проливе лёд не взломан[47]. «Заря» упёрлась в перемычку из сплошного льда в том же самом месте, где в 1893 году был остановлен льдами «Фрам»[50]. В течение сентября Колчак несколько раз совершал поездки на катере к ледяному барьеру, осматривал и изучал лёд, но никаких признаков какой-либо возможности скорого продолжения движения дальше не появлялось. Первая часть экспедиции подошла к концу[51].

5 августа мореплаватели взяли курс в направлении Таймырского полуострова. Приходилось забираться всё севернее, ледовая обстановка становилась труднее с каждым днём. С приближением к Таймыру плыть в открытом море стало невозможно. Борьба со льдами приняла изнурительный характер. Двигаться удавалось исключительно по шхерам, однако плавание по неглубоким и совершенно неисследованным проливам среди шхер Минина было ещё труднее: несколько раз «Заря» садилась на мель или оказывалась запертой в бухте или фьорде. Был момент, когда собрались уже останавливаться на зимовку, простояв 19 дней кряду в заливе Миддендорфа, который первоначально Толлем был принят за Таймырский пролив. Путешественники могли наблюдать, как пустеет вдоль их пути тундра. В ночь с 3 на 4 сентября команда «Зари» впервые наблюдала северное сияние. Вскоре моряки заметили впереди огонь и решили, что это «Ермак» пробился напролом к Северному полюсу, согласно известной лекции и призыву адмирала Макарова. Приглядевшись сквозь туман к далёкому пурпурному огоньку, Зееберг понял, что вахтенный увидел Венеру[49]. Но и вырвавшись из ледового плена залива Миддендорфа, далеко путешественники продвинуться не смогли: после прохода через названный Толлем именем Фрама пролив между островом Нансена и полуостровом Таймыр, выяснилось, что в Таймырском проливе лёд не взломан[47]. «Заря» упёрлась в перемычку из сплошного льда в том же самом месте, где в 1893 году был остановлен льдами «Фрам»[50]. В течение сентября Колчак несколько раз совершал поездки на катере к ледяному барьеру, осматривал и изучал лёд, но никаких признаков какой-либо возможности скорого продолжения движения дальше не появлялось. Первая часть экспедиции подошла к концу[51].

Зимовка на Таймыре

22 сентября 1900 года экспедиция остановилась на зимовку в бухте Колина Арчера близ острова Норденшельда в Таймырской губе[52], где и простояла до 12 августа 1901 года. Начало зимовки отметили пирушкой: в кают-компании пили шампанское и коньяк, команда наслаждалась пивом[53].

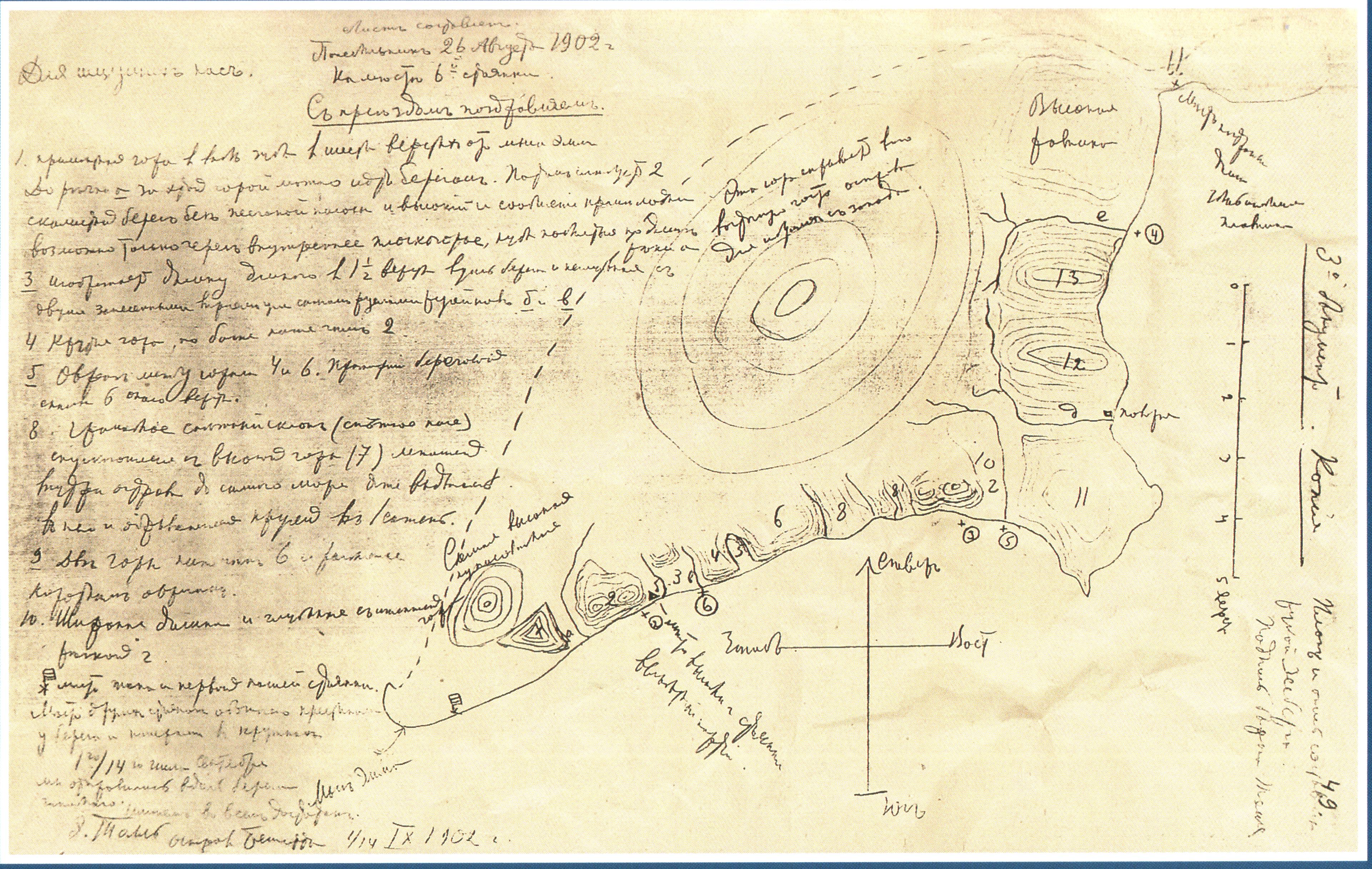

Обосновавшаяся на Таймыре экспедиция была полностью отрезана от цивилизации. Вскоре «Заря» совершенно вмёрзла в лёд. Однако участники экспедиции продолжали начатую в пути исследовательскую работу. На берегу была оборудована метеорологическая станция, потолком и стенами для которой стали служить паруса. Станцию с судном соединили телефонным проводом. Было организовано и круглосуточное дежурство, показания приборов дежурный снимал раз в час. Согласно строгому распорядку около 7 часов утра он будил Матисена, проводившего метеорологические наблюдения, а в 8 утра передавал дежурство своему сменщику. В кают-компании на завтрак собирался научный состав экспедиции, с некоторым опозданием, но не позднее 9 утра появлялись Толль и Колчак. После завтрака Зееберг шёл на небольшой остров вблизи судна — остров Наблюдений — где строился снежный домик для наблюдателей со стенами и потолком из парусины с керосиновой печью, поддерживавшей температура от 0 до + 3 градусов, и устанавливались магнитные инструменты. Вскоре он начал работать с унифуляром. Метеорологическими наблюдениями на острове Наблюдений занимался с 9 ноября 1900 г. по 17 апреля 1901 г. лейтенант Матисен. Гидрологическими исследованиями полностью заведовал лейтенант Колчак, установивший на левом борту шхуны приливомер для изучения уровня моря. Колчак контролировал ежечасный отсчёт прилива[54], также занимался гидрохимическими исследованиями, топографическими работами, проводил маршрутную съёмку и барометрическое нивелирование, а во время ночей с ясным небом определял широты и долготы различных географических объектов[55]. На долю Колчака вообще выпало немало научной работы: помимо несения ходовых вахт и описанных выше работ, лейтенант ещё занимался промерами глубин, брал пробы воды, осуществлял магнитные наблюдения, составлял подробное описание берегов и островов Ледовитого океана, изучал состояние и развитие морских льдов. Во время зимовки на Таймыре Колчак также составил карту рейда «Зари» и сделал топосъёмку вокруг места стоянки судна, продолжив проведение научных наблюдений на берегу. Также лейтенант, отличавшийся глубокой и искренней религиозностью, выступал в роли священника в проводившихся по праздникам богослужениях, состоявших из чтения и пения молитв[56].

Обосновавшаяся на Таймыре экспедиция была полностью отрезана от цивилизации. Вскоре «Заря» совершенно вмёрзла в лёд. Однако участники экспедиции продолжали начатую в пути исследовательскую работу. На берегу была оборудована метеорологическая станция, потолком и стенами для которой стали служить паруса. Станцию с судном соединили телефонным проводом. Было организовано и круглосуточное дежурство, показания приборов дежурный снимал раз в час. Согласно строгому распорядку около 7 часов утра он будил Матисена, проводившего метеорологические наблюдения, а в 8 утра передавал дежурство своему сменщику. В кают-компании на завтрак собирался научный состав экспедиции, с некоторым опозданием, но не позднее 9 утра появлялись Толль и Колчак. После завтрака Зееберг шёл на небольшой остров вблизи судна — остров Наблюдений — где строился снежный домик для наблюдателей со стенами и потолком из парусины с керосиновой печью, поддерживавшей температура от 0 до + 3 градусов, и устанавливались магнитные инструменты. Вскоре он начал работать с унифуляром. Метеорологическими наблюдениями на острове Наблюдений занимался с 9 ноября 1900 г. по 17 апреля 1901 г. лейтенант Матисен. Гидрологическими исследованиями полностью заведовал лейтенант Колчак, установивший на левом борту шхуны приливомер для изучения уровня моря. Колчак контролировал ежечасный отсчёт прилива[54], также занимался гидрохимическими исследованиями, топографическими работами, проводил маршрутную съёмку и барометрическое нивелирование, а во время ночей с ясным небом определял широты и долготы различных географических объектов[55]. На долю Колчака вообще выпало немало научной работы: помимо несения ходовых вахт и описанных выше работ, лейтенант ещё занимался промерами глубин, брал пробы воды, осуществлял магнитные наблюдения, составлял подробное описание берегов и островов Ледовитого океана, изучал состояние и развитие морских льдов. Во время зимовки на Таймыре Колчак также составил карту рейда «Зари» и сделал топосъёмку вокруг места стоянки судна, продолжив проведение научных наблюдений на берегу. Также лейтенант, отличавшийся глубокой и искренней религиозностью, выступал в роли священника в проводившихся по праздникам богослужениях, состоявших из чтения и пения молитв[56].

Арктическая зимовка — очень трудный период в любой полярной экспедиции: походники раздражены, у всех нервы на пределе, сказываются световой, витаминный, «информационный» голод[57]. Однако, благодаря командиру судна лейтенанту Коломейцеву, жизнь на судне была подчинена строгому распорядку. Начальник экспедиции стремился подстроить этот график под цели научных исследований. В результате конфликт начальника экспедиции и командира судна обострился до крайности, а Колчак — понимавший с одной стороны правоту командира корабля, а с другой, что целью похода является дело науки, и строевой уклад не может быть при таких условиях самоцелью — оказался между двух огней. Возможно, отмечает историк Черкашин, лейтенант Коломейцев именно поэтому с горечью отмечал в своём дневнике, что Колчак «на всякую работу, не имеющую прямого отношения к судну, смотрит, как на неизбежное зло, и не только не желает содействовать ей, но даже относится к ней с какой-то враждебностью». А вот Толль всё больше хвалил Колчака, и отмечал: «Колчак не только лучший офицер, но он также любовно предан своей гидрологии… Научная работа выполнялась им с большой энергией, несмотря на трудность соединить обязанности морского офицера с деятельностью учёного». Лейтенант Матисен при этом смотрел на барона Толля также, как и командир шхуны Коломейцев, но не высказывался по этому поводу вслух[57].

Норденшёльду и Нансену в своё время удавалось миновать мыс Челюскин до зимовки. Русская полярная экспедиция барона Толля в 1900 г. встретила гораздо большие препятствия: в плане распространения льдов этот год оказался крайне неблагоприятным, и «Заре» пришлось идти вплотную к совершенно необследованным берегам западного Таймыра, почему к проблемам с массами льда добавлялись затруднения в связи с полнейшим отсутствием гидрографических исследований данной местности[50]. Толлю, в отличие от его предшественников, не удалось выполнить свой план доплыть в первую же навигацию до малоисследованной восточной части полуострова Таймыра, что спутало весь ход экспедиции и повлекло в конечном счёте её трагический исход[1]. Русская экспедиция попала в ситуацию, когда юго-западные ветры угоняли далеко в океан тёплые воды больших сибирских рек, при этом из океана к сибирским берегам подходили многолетние льды. Чтобы не терять времени, Толль задумал добраться на восток Таймыра через тундру, для чего надо было пересечь мыс Челюскин. Руководитель экспедиции назначил этот поход на весну 1901 года. Задача осложнялась отсутствием расположенного на этом пути склада, а без него добраться до восточного берега на собаках было невозможно. Такой склад решено было заложить, не дожидаясь наступления полярной ночи. В поездку на двух тяжело нагруженных нартах собрались четверо: Толль с каюром Расторгуевым и Колчак с кочегаром Носовым[53]. Как пишет Н. А. Черкашин, в эти изнурительные пешие и санные походы барон Толль отправлялся не только с целью сбора геологических образцов, но и чтобы не оставаться на шхуне в гостях у её командира Коломейцева[58].

10 октября в 9 ч 30 мин утра, погрузив на сани 864 кг груза, Толль со товарищи отправились в первое путешествие к фьорду Гафнера[59]. Ездоки двигались лишь в дневное время по 3—4 часа в сутки. Морозы стояли крепкие, ниже 30 градусов. В палатке было −20, ночевали в спальных мешках.

10 октября в 9 ч 30 мин утра, погрузив на сани 864 кг груза, Толль со товарищи отправились в первое путешествие к фьорду Гафнера[59]. Ездоки двигались лишь в дневное время по 3—4 часа в сутки. Морозы стояли крепкие, ниже 30 градусов. В палатке было −20, ночевали в спальных мешках.

Судя по времени пребывания в пути, мы проехали на восток 28 км. Таким образом, к моему немалому удивлению, оказалось, что ширину Таймырского залива нужно сократить вдвое по сравнению с принятой Нансеном; следовательно, он [залив] имеет форму фьорда

Через 9 дней путешественники вернулись на базу. Колчаку, производившему по дороге астрономические уточнения ряда точек, удалось внести существенные уточнения и исправления в старую карту, сделанную по итогам экспедиции Нансена 1893—1896 годов. Лейтенант определил истинные размеры и форму Таймырского залива — после его описаний и съёмок береговая линия западного Таймыра на картах приобрела совершенно иные очертания[54].

На следующий день от возвращения Толля и Колчака началась полярная ночь, теперь светало только на пару часов, не было видно ни Солнца, ни теней. Ноябрь и декабрь 1901 года запомнились зимовщиками постоянной сильной пургой, 16 декабря в пурге заблудился Зееберг, который вышел из ледяного домика и не смог найти в условиях ветра, дувшего со скоростью 12—14 м/с при —30 градусах, дорогу в сторожку. Полностью потерявшего ориентировку астронома спасло, что его крики услышал доктор Вальтер, и дал из сторожки свет керосиновым прожектором[61]. Температура снаружи снежной лаборатории обычно была ниже 30 градусов, в лаборатории поддерживался режим от −2 до +3 °C. В кают-компании обычной температурой стали +8 градусов[53].

Большинство членов экспедиции коротали время за чтением литературы о полярных станциях. Иногда после вечернего чая в кают-компании заводили новинку техники, привезённую Толлем из Ревеля, фонограф, воспроизводивший романсы[62]. Старший машинист Огрин развлекал членов команды пением и игрой на цитре и гармонике[63]. Наступившее Рождество внесло оживление в однообразную жизнь полярников. В Крещенский сочельник был открыт ящик с подарками президента Императорской академии наук с надписью «Вскрыть на Рождество 1901 г.», в котором находилось несколько бутылок рома, вина, коньяка, подписанные пакеты с рождественскими сувенирами для каждого из членов экспедиции[63]. В феврале 1901 года лейтенант Колчак сделал для всех доклад про Великую северную экспедицию, а Бируля рассказывал про природу стран, находящихся близ Южного полюса. Охотники не расставались с надеждой выследить дичь. Несмотря на хорошее обеспечение экспедиции продовольствием (но недостаточно богатое неизвестными ещё в то время науке витаминами[64]), во время зимовки у четырёх человек были выявлены признаки цинги, однако оперативные меры доктора Вальтера помогли победить болезнь[65].

Большинство членов экспедиции коротали время за чтением литературы о полярных станциях. Иногда после вечернего чая в кают-компании заводили новинку техники, привезённую Толлем из Ревеля, фонограф, воспроизводивший романсы[62]. Старший машинист Огрин развлекал членов команды пением и игрой на цитре и гармонике[63]. Наступившее Рождество внесло оживление в однообразную жизнь полярников. В Крещенский сочельник был открыт ящик с подарками президента Императорской академии наук с надписью «Вскрыть на Рождество 1901 г.», в котором находилось несколько бутылок рома, вина, коньяка, подписанные пакеты с рождественскими сувенирами для каждого из членов экспедиции[63]. В феврале 1901 года лейтенант Колчак сделал для всех доклад про Великую северную экспедицию, а Бируля рассказывал про природу стран, находящихся близ Южного полюса. Охотники не расставались с надеждой выследить дичь. Несмотря на хорошее обеспечение экспедиции продовольствием (но недостаточно богатое неизвестными ещё в то время науке витаминами[64]), во время зимовки у четырёх человек были выявлены признаки цинги, однако оперативные меры доктора Вальтера помогли победить болезнь[65].

Бесконтрольная власть начальника экспедиции едва не погубила Коломейцева и казака Расторгуева, вскоре после праздников начавших приготовления к походу для организации угольного склада и доставки почты к ближайшему населённому пункту. Задание это было только предлогом для списания с судна его командира[64]. Дело в том, что во время зимовки в отношениях между Толлем и Коломейцевым возникли новые проблемы: командир судна заявил начальнику экспедиции, что он должен постоянно располагать на судне обоими офицерами, потребовав отмены дежурств учёных по судну как противоречащих Морскому уставу. Уставу противоречил и тот факт, что матросы вместо обращения «Ваше Высокоблагородие» стали звать учёных просто по имени и отчеству. Это было важно Толлю для сплочения делающего одно дело коллектива, однако Коломейцев примириться с таким положением дел не мог, и его чувство неприязни к Толлю росло с каждым днём. Толль же не мог поддержать позицию Коломейцева в связи с отменой дежурств учёных по судну как ставящую под угрозу выполнение задач экспедиции. Дальнейшая совместная работа двух начальников стала невозможной[43][66]. Три раза посылал Коломейцева с Расторгуевым Толль в сильную пургу и мороз, при нехватке провизии людям и собакам, на поиски устья Таймыры, а также в порт Диксон и Гольчиху, где были жители. Коломейцев и Расторгуев, будучи людьми военными, не смели нарушить приказ Толля. В первый раз Коломейцев с Расторгуевым отправились в путь 21 января, когда Толль решил отправить экспедицию на материк для организации там угольных баз на острове Котельном и в бухте Диксона. Путникам предстояло проделать путь в 550 километров, которые они должны были пройти по пути, некогда пройденному Лаптевым и Миддендорфом — добраться до устья Таймыры, затем идти вверх по течению через Таймырское озеро, по рекам Россохе и Блудной на Хатангу и далее к Дудинке до станка Рыбное.

Бесконтрольная власть начальника экспедиции едва не погубила Коломейцева и казака Расторгуева, вскоре после праздников начавших приготовления к походу для организации угольного склада и доставки почты к ближайшему населённому пункту. Задание это было только предлогом для списания с судна его командира[64]. Дело в том, что во время зимовки в отношениях между Толлем и Коломейцевым возникли новые проблемы: командир судна заявил начальнику экспедиции, что он должен постоянно располагать на судне обоими офицерами, потребовав отмены дежурств учёных по судну как противоречащих Морскому уставу. Уставу противоречил и тот факт, что матросы вместо обращения «Ваше Высокоблагородие» стали звать учёных просто по имени и отчеству. Это было важно Толлю для сплочения делающего одно дело коллектива, однако Коломейцев примириться с таким положением дел не мог, и его чувство неприязни к Толлю росло с каждым днём. Толль же не мог поддержать позицию Коломейцева в связи с отменой дежурств учёных по судну как ставящую под угрозу выполнение задач экспедиции. Дальнейшая совместная работа двух начальников стала невозможной[43][66]. Три раза посылал Коломейцева с Расторгуевым Толль в сильную пургу и мороз, при нехватке провизии людям и собакам, на поиски устья Таймыры, а также в порт Диксон и Гольчиху, где были жители. Коломейцев и Расторгуев, будучи людьми военными, не смели нарушить приказ Толля. В первый раз Коломейцев с Расторгуевым отправились в путь 21 января, когда Толль решил отправить экспедицию на материк для организации там угольных баз на острове Котельном и в бухте Диксона. Путникам предстояло проделать путь в 550 километров, которые они должны были пройти по пути, некогда пройденному Лаптевым и Миддендорфом — добраться до устья Таймыры, затем идти вверх по течению через Таймырское озеро, по рекам Россохе и Блудной на Хатангу и далее к Дудинке до станка Рыбное.

Из-за оплошности — забыв примусную иголку, отсутствие которой лишало путников горячей пищи в пути и, соответственно, возможности продолжать путь — 8 февраля походники, не найдя устья Таймыры[66], вернулись на шхуну. По рассказу Бегичева, Толль, узнав, что вернулся Коломейцев, был сильно недоволен этим событием и сразу ушёл к себе в каюту[67]. Вторая отправка, по мнению Ю. В. Чайковского, была уже сродни преступлению: Толль на этот раз точно знал, что прежняя карта неверна, и всё равно сознательно посылал людей в никуда[1]. Переждав пургу, вновь тронулись в путь 20 февраля, но вернулись, к неудовольствию Толля, уже 18 марта. Путники едва не погибли от нехватки еды и собачьего корма, так как реки Таймыры, вдоль русла которой им следовало двигаться, не оказалось в том месте, где она была нанесена на карту. 5 апреля, отпраздновав Пасху на «Заре», Коломейцев и Расторгуев выступили в третий раз, на этот раз путём более длинным, но который Коломейцев считал более надёжным — на запад, к Гольчихе — несмотря на недовольство изменением маршрута со стороны Толля. Расторгуев обещал начальнику экспедиции летом присоединиться к партии Воллосовича, после чего вернуться на «Зарю».

Из-за оплошности — забыв примусную иголку, отсутствие которой лишало путников горячей пищи в пути и, соответственно, возможности продолжать путь — 8 февраля походники, не найдя устья Таймыры[66], вернулись на шхуну. По рассказу Бегичева, Толль, узнав, что вернулся Коломейцев, был сильно недоволен этим событием и сразу ушёл к себе в каюту[67]. Вторая отправка, по мнению Ю. В. Чайковского, была уже сродни преступлению: Толль на этот раз точно знал, что прежняя карта неверна, и всё равно сознательно посылал людей в никуда[1]. Переждав пургу, вновь тронулись в путь 20 февраля, но вернулись, к неудовольствию Толля, уже 18 марта. Путники едва не погибли от нехватки еды и собачьего корма, так как реки Таймыры, вдоль русла которой им следовало двигаться, не оказалось в том месте, где она была нанесена на карту. 5 апреля, отпраздновав Пасху на «Заре», Коломейцев и Расторгуев выступили в третий раз, на этот раз путём более длинным, но который Коломейцев считал более надёжным — на запад, к Гольчихе — несмотря на недовольство изменением маршрута со стороны Толля. Расторгуев обещал начальнику экспедиции летом присоединиться к партии Воллосовича, после чего вернуться на «Зарю».

Впоследствии это обещание останется неисполненным: Расторгуев отправился вместо этого в другую экспедицию — с американцами. «Неужели мне придётся отправлять почту ещё в четвёртый раз?» — задавался вопросом Толль в своём дневнике[67]. Однако Коломейцев больше не вернулся — с третьей попытки, пройдя 768 вёрст, через 40 суток, он и Расторгуев достигли Дудинки и прибыли 14 мая 1901 года в Гольчиху. Коломейцев оказался прав, Толль ошибался относительно выбора оптимального маршрута, Коломейцев по своему маршруту двигался со среднесуточной скоростью 19 км в сутки, в то время как во время первых двух походах по маршруту Толля получалось проходить лишь от 3 до 8 км в сутки. Спустя 18 лет, в 1919 году, норвежцы из экспедиции Амундсена не смогли повторить то, что смог сделать Коломейцев[69]. Эта его поездка имела большое значение и с чисто исследовательской точки зрения: по пути велась маршрутная съёмка, позволившая существенно исправить карту Таймырского полуострова[70]. До мыса Стерлегова Коломейцева провожали Бялыницкий-Бируля и Стрижёв, выполнившие около 500 км маршрутной съёмки и определившие 9 астрономических пунктов, и вернувшиеся через 2 месяца на базу также с богатым научным материалом, собрав большую коллекцию позвоночных. Наблюдения Бирули за жизнью белых медведей и полярных птиц вошли в его рукопись геоморфологического характера и были представлены в Полярную комиссию Императорской Академии наук[66][71]. Устья Таймыры Коломейцев в темноте полярной ночи не нашёл, однако в этом походе им была открыта другая река, названная его именем[1].

Впоследствии это обещание останется неисполненным: Расторгуев отправился вместо этого в другую экспедицию — с американцами. «Неужели мне придётся отправлять почту ещё в четвёртый раз?» — задавался вопросом Толль в своём дневнике[67]. Однако Коломейцев больше не вернулся — с третьей попытки, пройдя 768 вёрст, через 40 суток, он и Расторгуев достигли Дудинки и прибыли 14 мая 1901 года в Гольчиху. Коломейцев оказался прав, Толль ошибался относительно выбора оптимального маршрута, Коломейцев по своему маршруту двигался со среднесуточной скоростью 19 км в сутки, в то время как во время первых двух походах по маршруту Толля получалось проходить лишь от 3 до 8 км в сутки. Спустя 18 лет, в 1919 году, норвежцы из экспедиции Амундсена не смогли повторить то, что смог сделать Коломейцев[69]. Эта его поездка имела большое значение и с чисто исследовательской точки зрения: по пути велась маршрутная съёмка, позволившая существенно исправить карту Таймырского полуострова[70]. До мыса Стерлегова Коломейцева провожали Бялыницкий-Бируля и Стрижёв, выполнившие около 500 км маршрутной съёмки и определившие 9 астрономических пунктов, и вернувшиеся через 2 месяца на базу также с богатым научным материалом, собрав большую коллекцию позвоночных. Наблюдения Бирули за жизнью белых медведей и полярных птиц вошли в его рукопись геоморфологического характера и были представлены в Полярную комиссию Императорской Академии наук[66][71]. Устья Таймыры Коломейцев в темноте полярной ночи не нашёл, однако в этом походе им была открыта другая река, названная его именем[1].

Удачная организация этих станций зависит от исполнительности того лица, по возможности моряка, которому будет дано это поручение, так как письменные заказы, отправленные отсюда на устье Енисея в Дудино и в г. Якутск, едва ли достигли бы цели. Я не знаю более подходящего для выполнения этой задачи лица, как лейтенант Коломейцев. Он весьма подходящее лицо, между прочим и потому, что он лично знаком с местными условиями на Енисее.

В конце осени зимовщики встретили на одном из островов стадо оленей. Толль помнил и про того оленя с куропаткой, которых они с Колчаком видели около залива Гафнера. Вопрос, почему олени не откочевали на юг, вероятным вариантом разрешения которого было предположение, что они как раз и перебираются с более северной территории, не давал покоя руководителю экспедиции. К тому же в книге Норденшёльда «Плавание на „Веге“» он отметил поразительное замечание о том, что у мыса Челюскин были замечены целые стаи птиц, летевших на юг с какой-то неизвестной северной земли[70].

Неоткрытая Земля Императора Николая II

23 февраля 1901 года лейтенант Матисен и каюр Стрижёв были отправлены в поездку для разведки северных территорий. Эта группа пересекла архипелаг Норденшёльда с юга на север и, дойдя до 77-го градуса, повернула на запад, а затем пошла назад, так как стал подходить к концу запас собачьего корма, расходуемый сверх меры желавшим поскорее вернуться на базу каюром. Матисен был очень близок к открытию острова Цесаревича Алексея, нужно было только пройти 150 километров к северо-востоку от самой северной точки его путешествия. А в 225 километрах севернее этой точки ждала своего открывателя земля, сегодня известная под названием «Северная Земля»[73].

Толль был недоволен действиями Матисена, и через несколько дней тот был отправлен в новое путешествие. Его напарником на этот раз был Носов. Матисен в результате поездки отметил на карте два новых островка архипелага Норденшёльда и, встретив на пути торосы, вновь повернул назад. Если бы вместо Матисена в эти экспедиции ходили столь упорные и настойчивые люди, как Толль и Колчак, результаты могли бы быть кардинально иными. Несмотря на свои наблюдения за животными, Толль не стал менять планы и настойчиво разыскивать землю севернее архипелага Норденшёльда — погнавшись за призраком Земли Санникова, экспедиция Толля в 1901 году не использовала реальный шанс сделать настоящее большое географическое открытие[73].

4 марта, в день рождения Толля, Колчак, поздравляя руководителя экспедиции, произнёс тост, в котором желал встретить следующий день рождения на Земле Санникова[74].

Экспедиция к мысу Челюскин

В следующую поездку 6 апреля на мыс Челюскин для съёмок Таймырского полуострова поехали на санях Толль и Колчак. В первые дни в санном походе вместе с учёными участвовали матросы Носов и Железников: первый был каюром у Толля, второй — у Колчака. Из-за нехватки собак все четверо исследователей часто сами впрягались в собачьи упряжки, в остальное время матросы шли справа от нарт, учёные — слева.

Спрашивается, каковы будут результаты всех пережитых трудностей и неимоверных лишений? Пока произведена только съёмка побережья на небольшом протяжении к северо-востоку, причём установлено, что… Таймырская бухта ни в коем случае не фиордообразная. Далее, брошен беглый взгляд в глубь полуострова, на скрытый туманами пустынный ландшафт. О геологии этих мест не удалось составить себе ясного представления. И это немногое стоило нам полных лишений более 40 дней тяжелейшей работы и жизни нескольких собак! Вчера после долгого времени я маленькую стайку из пяти-шести пуночек, пролетавшую в двух километрах отсюда в глубь страны. В остальном всё мёртво.17 мая путники достигли мыса Миддендорфа и двинулись к Таймырскому проливу. Однако Толль и Колчак из-за тумана умудрились не заметить и проскочить свой склад[73]. Поняли это Толль с Колчаком лишь уйдя от него на целых 5 км. До «Зари» оставалось при этом идти ещё 35 км. Решили не возвращаться, последние 10 км были самыми трудными, вместо еды выкуривали по трубке. 18 мая в 7 часов утра путники всё-таки дотянули до базы. Поездка Толля и Колчака закончилась через 41 день после их ухода с базы.

Долго потом Колчак и Толль отсыпались в тепле и отогревались чаем с мадерой из личных запасов барона, который после изматывающего похода приходил в себя целых 20 дней. Придя в себя, учёные занялись научными отчётами, тем более что после обследования восточной части Таймыра они оба убедились в том, что соответствующий картографический материал нуждается в существенной корректировке. Колчак, видя своими глазами несоответствие старых географических карт реальности, сделал вывод о том, что ошибка на картах коренится в определении широты устья реки Таймыры, которая была исходным пунктом Большой Северной экспедиции, описывавшей берега ещё в 1734—1742 годах. В XVIII веке была установлена широта устья реки 75°36’с.ш., а бухта, которую исследовали Толль и Колчак, находилась на 76°17’ с. ш. — разница составляла около 1° или более 76 км[80].

Долго потом Колчак и Толль отсыпались в тепле и отогревались чаем с мадерой из личных запасов барона, который после изматывающего похода приходил в себя целых 20 дней. Придя в себя, учёные занялись научными отчётами, тем более что после обследования восточной части Таймыра они оба убедились в том, что соответствующий картографический материал нуждается в существенной корректировке. Колчак, видя своими глазами несоответствие старых географических карт реальности, сделал вывод о том, что ошибка на картах коренится в определении широты устья реки Таймыры, которая была исходным пунктом Большой Северной экспедиции, описывавшей берега ещё в 1734—1742 годах. В XVIII веке была установлена широта устья реки 75°36’с.ш., а бухта, которую исследовали Толль и Колчак, находилась на 76°17’ с. ш. — разница составляла около 1° или более 76 км[80].

По итогам похода учёными была также уточнена полученная от Нансена карта-набросок окрестностей полуострова Таймыр, выполненная норвежцами по время плавания «Фрама»[75].

Составив кроки будущей Карты Таймырского пролива с частью Берега Лейтенанта Харитона Лаптева, Колчак уже 29 мая с доктором Вальтером и Стрижёвым отправился в поездку к складу, который они с Толлем проскочили на обратном пути. По возвращении со склада Колчак сделал подробную съёмку рейда «Зари», а Бируля — другой части береговой полосы[73]. Колчак «не только лучший офицер, но он также любовно предан своей гидрологии», — отмечал Толль. В 1901 году «за обстоятельное обследование географических объектов и морских вод в районе Карского моря»[81], в благодарность за совместно перенесённые тяготы и риск он увековечил имя А. В. Колчака, назвав его именем один из открытых экспедицией островов в Таймырском заливе между 66—68° в.д. в Таймырском заливе, описанный и положенный гидрографом собственноручно на карту, а также выступ суши (мыс) на полуострове Таймыр[82].

При этом весьма польщённый этой наградой лейтенант Колчак собственноручно нанёс «свой» остров на карту, назвав его северную оконечность в честь своего друга-поэта мысом Случевского[83]. Во время своих полярных походов он назвал другой остров в Карском море в архипелаге Норденшельда в группе островов Литке на 76°30′ с. ш. 95°27′ в. д. / 76.50° с. ш. 95.45° в. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=76.50&mlon=95.45&zoom=14 (O)] (Я), а также юго-восточный мыс острова Беннетта именем своей невесты — Софии Фёдоровны Омировой — дожидавшейся его в столице[84] (мыс Софьи сохранил своё название и переименованиям в советское время «по очевидному недосмотру власти»[85] не подвергся[24]). Этот остров был подарен жене А. В. Колчака Русским географическим обществом в 1906 году, когда весь Петербург чествовал Колчака[86].

При этом весьма польщённый этой наградой лейтенант Колчак собственноручно нанёс «свой» остров на карту, назвав его северную оконечность в честь своего друга-поэта мысом Случевского[83]. Во время своих полярных походов он назвал другой остров в Карском море в архипелаге Норденшельда в группе островов Литке на 76°30′ с. ш. 95°27′ в. д. / 76.50° с. ш. 95.45° в. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=76.50&mlon=95.45&zoom=14 (O)] (Я), а также юго-восточный мыс острова Беннетта именем своей невесты — Софии Фёдоровны Омировой — дожидавшейся его в столице[84] (мыс Софьи сохранил своё название и переименованиям в советское время «по очевидному недосмотру власти»[85] не подвергся[24]). Этот остров был подарен жене А. В. Колчака Русским географическим обществом в 1906 году, когда весь Петербург чествовал Колчака[86].

Следующее приключение Бирули и Колчака на этой зимовке могло окончиться печально. Они с двумя матросами решили спустить драгу в трещину во льду. Внезапно появилась белая медведица с подросшим медвежонком. Только случайно увязавшийся за людьми пёс смог напугать медведей и заставить их нырнуть в трещину. Около 30 минут пёс лаял, не выпуская медведей из воды; медведица схватила его и утащила под лёд, но он смог вынырнуть обратно и продолжал лаять, пока не подоспели бегавшие за ружьями на базу матросы[73].

Очень удачной оказалась поездка Колчака с каюром Егором Чикачёвым на охоту для пополнения запасов экспедиции продовольствием: его добычей стали 5½ оленьих туш, доставленных на базу[87]. До конца зимовки лейтенант Колчак совершит также путешествия к заливу Актиния, на гору Негри, остров Таймыр[88].

В поисках Таймыры

Тем временем льды начали подтаивать, и «Заря» высвободилась из ледового плена. Пока выход из бухты был всё ещё закрыт, Толль решил разрешить загадку с не обнаруженным при поиске по карте устьем реки Таймыры. В начале августа Толль в компании Зееберга и нескольких матросов отправились в поход на каяке. Эта экскурсия длилась более месяца[77]. Толль обнаружил устье в 100 километрах к северу относительно указанного на карте. В эту поездку удалось раскопать и склад на заливе Гафнера, забрав оттуда часть провианта[73]. Следующими посетителями этого склада Толля и Колчака стали советские полярники, отыскавшие его спустя 73 года. В 1974 году на Таймырский полуостров была организована научно-исследовательская экспедиция Минпищепрома СССР и «Комсомольской правды». Один из отрядов экспедиции по руководством Ю. И. Хмелёвского целенаправленно искал склад Толля и Колчака на мысе Депо, и ему удалось это сделать. Члены экспедиции привезли на исследование в Москву кубический жестяной ящик, поднятый из вечной мерзлоты, в котором оказалось 6 кг овсяной каши. Проведённые исследования показали, что, несмотря на возраст в 73 года, крупа отлично сохранилась. К находке на Таймыре проявили большой интерес пищевики и специалисты по длительному хранению продуктов. Частично продукты, изготовленные в 1900 году, были вывезены со склада экспедиции Толля, частично оставлены для дальнейшего хранения до 1980, 2000 и 2050 годов. Продолжая эксперимент, невольно начатый Толлем, часть склада оставили на бессрочное хранение. Для целей эксперимента к продуктам начала XX века на глубину 1,5 метра были заложены и образцы продуктов, изготовленных в 1974 году в СССР[89].