История российско-турецких отношений

Российско-турецкие дипломатические отношения были установлены в 1701 году, когда в Константинополе открылось посольство России. Хотя двусторонние межгосударственные связи насчитывают более пяти веков — историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленному 30 августа 1492 года османскому султану Баязету II.

Отношения России с Турцией с самого начала двусторонних контактов стали напряженными. Османская империя неоднократно поддерживала крымских татар в походах против России. В 1568 году началась первая в серии из 13 русско-турецких войн. 8 из них были в целом успешны для России.

Содержание

XV век

Отношения России с Турцией начались со времени завоевания последней Крыма в 1475 году. Поводом к началу этих отношений послужили притеснения, которым стали подвергаться от турок русские купцы в Азове и Кафе. Торговля русских в этих городах, очень деятельная и выгодная, прекратилась. В 1492 Иван III при посредстве крымского хана Менгли I Гирея переправил Баязету II грамоту, в которой жаловался на притеснения турками русских. Султан Турции в ответ отправил к московскому царю своего посла, но он был задержан в литовских пределах и по распоряжению великого князя литовского Александра возвращён обратно в Турцию. После этого Иван III отправил в 1497 г. в Турцию своего посла Михаила Плещеева, но постоянные отношения опять-таки не завязались.

Плещеев отказался исполнить в точности турецкий церемониал. Султан поэтому отказался послать своего посла к Ивану III, но дал Плещееву грамоту, которой охранялись все права и преимущества по торговле русских купцов в турецких пределах. Торговля русских возобновилась. Иоанн посылал к султану жаловаться также и на разбои азовских казаков.

XVI век

При Василии III отношения русских с турками деятельно поддерживались, и великий князь придавал им, по-видимому, важное значение. В 1513 году в Константинополь был отправлен послом Алексеев, чтобы установить дружественные отношения между Василием III и султаном Селимом. Султан ответил на это грамотой на сербском языке, которой были подтверждены все права русских купцов в Турции, и прислал посла Камана с выражением своей готовности быть постоянно с князем московским «в дружбе и братстве». В 1515 году из Москвы в Турцию был послан посол Василий Коробов, который добился того, чтобы турки не забирали себе имущества умерших в Турции русских купцов (зауморщин). Коробов имел также поручение заключить с султаном союз против Литвы и Крыма, но Селим отклонил это предложение, обещав прислать нового посла в Москву.

В 1517 году, не получив от турок никаких вестей, Великий Князь отправил в Турцию дворянина Бориса Яковлевича Голохвастова спросить о здоровье султана. Посол вернулся с обещанием безопасной торговли, но о союзе против Литвы и Крыма не было сказано ни слова, султан только запретил крымскому хану нападать на московские пределы. Крымцы часто нарушали это запрещение. Поэтому как только Василий III узнал о смерти Селима и о восшествии на престол Сулеймана Великолепного, сейчас же в 1521 году отправил посла Губина с поздравлением и с жалобой ему на крымского хана, который наговаривал на Москву турецкому султану. Губину поверили в Турции, и крымскому хану снова был послан строгий приказ не нападать на московские пределы.

Вместе с Губиным приехал в Москву турецкий посол Скиндер, князь манкуйский, с предложением царю послать к султану доброго человека для заключения крепкой дружбы и братства. Был послан Иван Семенович Морозов, но переговоры не привели ни к чему. После этого отношения с Турцией продолжались, но носили по преимуществу торговый характер. Стали появляться и угрожающие признаки: Турция объявила Казань — «юртом султана», тогда как Москва считала её «юртом великого князя московского»; Турция искала места на Дону для постройки турецкого города.

В особенности враждебным отношением к Москве отличался Скиндер, человек, очевидно, влиятельный и не один раз в качестве посла побывавший в Москве. В правление Елены Глинской отношения Москвы к Турции были мирные; турки по-прежнему приезжали торговать в Москву. Была, правда, попытка со стороны князя Семёна Бельского поднять против Московского государства Литву в союзе с Турцией и Крымом, но попытка эта кончилась неудачей. Бельский отъехал из Москвы и рассчитывал вернуть себе княжество Бельское, а, быть может, и Рязанское. В 1541 году, в правление боярское, когда крымцы двинулись на Москву под начальством Сахиба I Гирея, с ними были и турки. Последние теперь все чаще и чаще начинают помогать крымцам; отношения их к Москве обостряются, чему немало способствовало завоевание Иваном IV Казани и Астрахани. Султан хотя не выступал активно, но побуждал ханов крымского и ногайских нападать на московские пределы и защищать Казань и Астрахань.

В 1556 году крымский хан двинулся против Москвы. Царь выслал против него дьяка Ржевского, который не только прогнал крымцев, но ходил даже на низовья Днепра, к Очакову и разбил здесь турок. В этом походе Ржевскому помогали запорожские казаки. В 1558 году, при новом столкновении с крымцами, на низовья Днепра ходил Данило Адашев, опустошил Крым и взял два турецких корабля.

Турецкий султан Сулейман I, занятый другими делами, оставлял пока без внимания все эти успехи московского войска. Наконец в 1563 году он задумал поход в Астрахань, желая отнять её у Москвы. Крымский хан отговаривал, боясь усиления турецкого султана на северных берегах Чёрного моря. До 1569 года крымскому хану удалось оттягивать турецкий поход.

Сулейман I умер в 1566 году. Его преемник его Селим II поручил ведение похода кафинскому паше Касиму, но поход окончился полной неудачей. Этим не была устранена опасность, грозившая Москве со стороны Константинополя. Желая предотвратить её, Иоанн IV отправил к турецкому султану послом Новосильцева, который должен был напомнить о прежних дружественных отношениях между Москвой и Турцией и предложить находиться в таких же отношениях и на будущее время. Султан потребовал открытия для торговли астраханской дороги, свободного пропуска купцов в московские пределы и уничтожения кабардинского городка, построенного русскими.

В 1571 году в Турцию был отправлен новый посол Ищеин-Кузьминский, который от имени царя обещал уничтожение кабардинского городка и предлагал союз «на цесаря римского и польского короля, и на чешского, и на французского, и на иных королей, и на всех государей италийских». Союз, однако, не был заключён вследствие того, что султан требовал себе Казани и Астрахани.

В царствование Фёдора Ивановича отношения с Турцией продолжались. Помимо тех затруднений, которые доставляла Турция Москве своей постоянной поддержкой крымского хана, явились и новые осложнения: донские казаки, считавшиеся московскими подданными, нападали на казаков азовских, ногайцев, которых султан считал своими подданными, и беспокоили их. В июле 1584 года из Москвы был отправлен к султану Амурату посланник Благов. Он должен был объявить о восшествии на престол Фёдора Ивановича, объявить также, что новый царь освобождает турецких купцов от пошлины и тамги и уладит недоразумения, возникшие ввиду того, что донские казаки — люди беглые и московского царя не слушаются. Главной же целью посольства Благова было снова завязать дружественные отношения с султаном. Переговоры кончились ничем. Султан отправил, правда, вместе с Благовым в Москву и своего посланника Ибрагима, но он отказался вести переговоры о союзе и все свел на вопрос о донских казаках.

В 1592 году был отправлен к султану дворянин Нащокин, в 1594 году — дворянин Данило Исленьев. Султан по-прежнему уклонялся от союза, все дело сводил на донских казаков и требовал от Москвы свести донских казаков и разрушить крепости на Дону и Тереке. Москва снова утверждала, что казаки — беглые люди, воры и действуют самовольно, без царского ведома. В Турции, по-видимому, этому не верили.

XVII век

При Борисе Годунове мирных отношений с Турцией не было. Борис помогал австрийскому двору деньгами в его войне с Турцией ещё при Фёдоре: теперь же, став царём, он помог молдавскому воеводе Михаилу. В Смутное время слишком было много дела и тревог внутри государства и на внешние отношения обращали мало внимания.

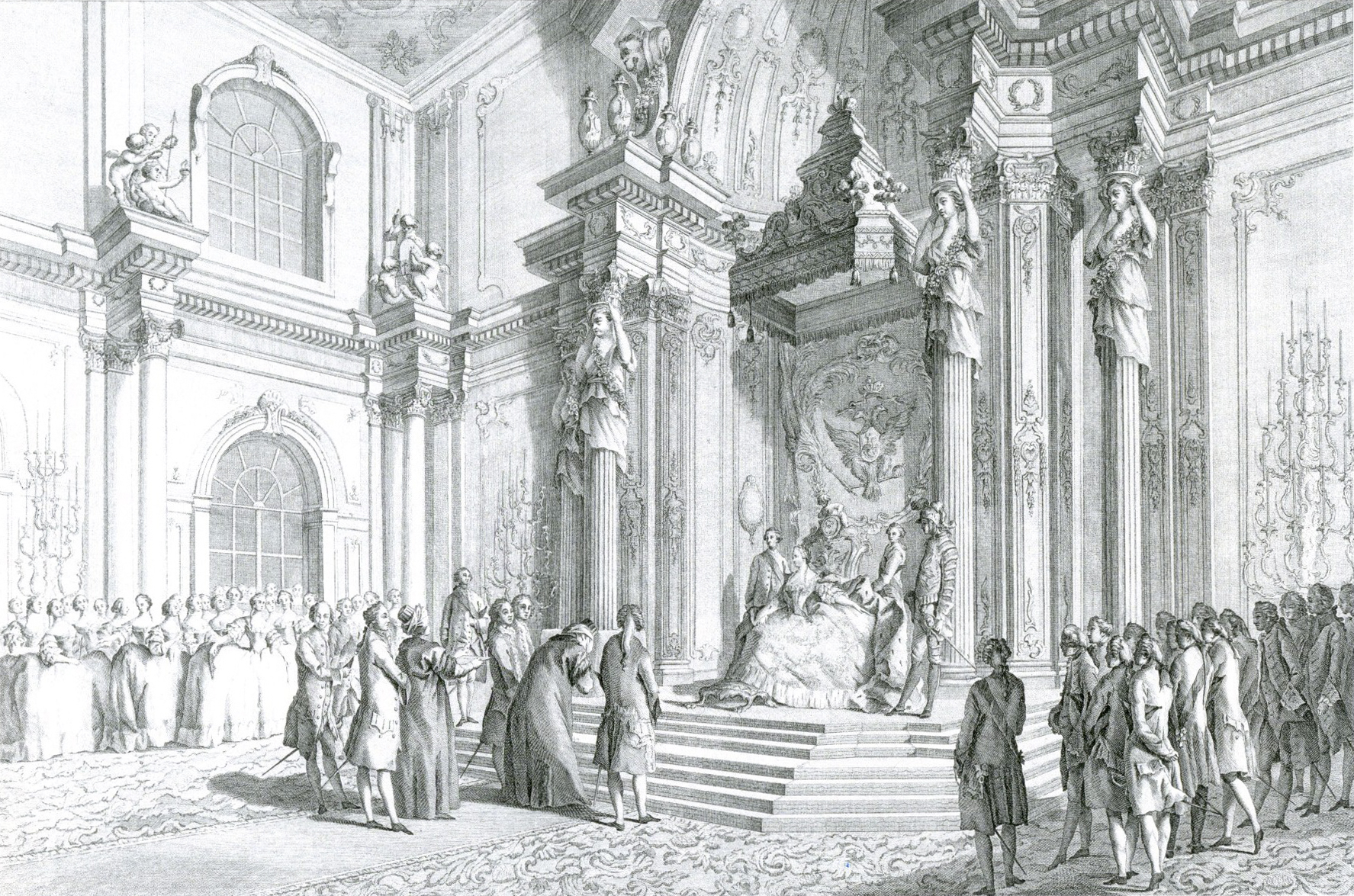

Отношения с Турцией возобновились уже после избрания Михаила Фёдоровича. Союз против Польши и вопрос о нападениях донских казаков на турецкие пределы составляли главный, существенный пункт этих отношений, принимавших то мирный, дружественный характер, то явно враждебный. В 1613 году к султану Ахмету были отправлены посланниками дворянин Соловой-Протасьев и дьяк Данилов. Они должны были засвидетельствовать султану о дружбе юного царя и просить его послать войско против польского короля. Султан обещал, но не сдержал своего обещания. Поэтому в 1615 году были отправлены новые посланники — Пётр Мансуров и дьяк Сампсонов, с целью уговаривать султана к войне с Польшей, а также и с жалобами на набеги азовских казаков на московские пределы. Приняли послов почётно, тем более, что они сыпали подарками, соболями и пр. На жалобы в Турции ответили также жалобами на донских казаков. На несчастье московских послов, произошла смена Великого Визиря, пришлось задабривать его и его приближенных, и русским послам удалось уехать из Константинополя только после 30-месячного пребывания и притом с самым неопределённым ответом — обещанием послать войско, как только оно возвратится из Персии, с которой у Турции шла в то время война.

В 1621 году приехал из Турции в Москву посланником грек Фома Кантакузин. Теперь уже турецкий султан Осман, предполагая воевать с Польшей, уговаривал московского царя послать против поляков свои войска. В Москве незадолго перед тем было заключено с Польшей Деулинское перемирие, и патриарх Филарет от лица своего сына уверял султана в дружественном расположении московского правительства и обещал послать войско против польского короля, как только он хоть в чём-нибудь нарушит заключённое с ним перемирие.

Вместе с Кантакузином в Турцию в 1622 году были отправлены посланниками Иван Кондырев и дьяк Бормосов. Они застали в Константинополе большую смуту. Султан Осман был убит янычарами, и на его место был возведен дядя его Мустаффа. Янычары бесчинствовали в столице, держали в осаде московских посланников и заставляли их откупаться довольно-таки высокой ценой. В конце концов посланники были отпущены с обещанием султана быть в мире с московским царём и запретить азовским казакам нападать на московские пределы.

Приключения посланников этим не кончились. Донские казаки снова начали свои набеги на турецкую землю, и посланников задержали поэтому в Кафе, затем в Азове, грозя их убить. После Мустаффы султаном стал Мурад IV. Михаил Фёдорович послал было к нему послов с поздравлением, но крымский хан Джанибек Гирей не допустил их и избил. Осенью 1627 года Мурад сам прислал к царю Фому Кантакузина, бывшего второй раз в Москве. Кантакузин от имени султана поклялся «с великим государем царём Михаилом Фёдоровичем быть в дружбе, любви и братстве во веки неподвижно, послами и посланниками ссылаться на обе стороны без урыва». Когда же он потребовал клятвы от лица Михаила Фёдоровича, ему отказали. В ответ на это посольство в 1628 году в Константинополь были отправлены дворянин Яковлев и дьяк Евдокимов. Отношения с Турцией снова стали портиться благодаря донским казакам.

В мае 1630 году в Москву в третий раз приехал Фома Кантакузин с просьбой, чтобы царь начал войну с Польшей, отправил войско в Персию и унял донских казаков. Но когда русские послы Андрей Совин и дьяк Алфимов в том же году приехали в Константинополь, то оказалось, что султан уже помирился с польским королём. Этим послам также много пришлось претерпеть в пути, их также задержали в Кафе и Азове и грозили смертью. Из Азова послы были выручены только московскими ратными людьми под начальством князя Барятинского.

Когда у Москвы началась война с Польшей, в 1632 году были посланы в Константинополь дворянин Афанасий Прончищев и дьяк Бормосов, чтобы побудить султана к войне с Польшей, но это не удалось. Неуспешна была также миссия в 1633 году дворянина Дашкова и дьяка Сомова. Они, между прочим, узнали, что и польский король сносится с султаном, и последний не прочь заключить с Польшей мир, если условия его будут выгодны. Султан требовал уничтожения польских городов на турецкой границе, запрещения запорожским казакам ходить в Чёрное море, присылки того же самого, что раньше присылали крымскому хану, и заключения мира с Москвой. Султан, по-видимому, хотел играть роль посредника, поэтому, когда на смену Дашкова и Сомова в 1634 году прибыли в Константинополь новые послы — дворянин Коробьин и дьяк Матвеев, — он выразил неудовольствие, что Москва заключила мир, не обославшись с ним.

Известие о вечном мире Москвы с Польшей привёз в Турцию уж не посол, а в 1636 году толмач Буколов. В грамоте своей царь объяснял, что он заключил мир поспешно, поневоле, так как ему угрожала большая опасность со стороны крымского хана. Вместе с Буколовым поехал в Москву для торговли, но под именем посланника, Фома Кантакузин. Он остановился на Дону, одарил казаков. Последние в это самое время задумали захватить Азов (1637). Кантакузин был заподозрен в отношениях с азовцами. Донские казаки его убили, а 18 июня 1637 года овладели Азовом и послали к московскому царю известие о своей победе, прося взять Азов под своё покровительство. Как ни важна была занятая казаками крепость, в Москве перетревожились, к казакам послали от имени царя выговор за то, что они убили посланника и взяли Азов без царского повеления; перед султаном же царь оправдывался обычными фразами, что донские казаки — воры и разбойники и царского указа не слушают, и уверял султана в своей постоянной дружбе и любви.

В Константинополе не особенно верили этим уверениям. Осенью крымцы опустошили южную московскую границу, и хан писал, что сделано это по приказанию султана, в отместку за взятие казаками Азова. Султан Мурад думал сам идти на Азов, но персидская война ему помешала. Преемник его Ибрагим I подошёл к Азову в 1641 г. с 200-тысячным войском, но взять города не мог, казаки отразили 24 приступа и принудили турок снять осаду. О своей победе казаки дали знать в Москву и просили помощи. В 1642 г. царь созвал земский сбор, на котором большинство членов высказалось за принятие Азова в подданство России и за войну с Турцией. Война, однако, не была начата. Она предстояла трудная, опасная, продолжительная. Царь предпочел поэтому послать казакам указ очистить Азов и возвратить его туркам. Казаки исполнили приказание, но разрушили город до основания.

После этого из Москвы были посланы к султану с предложением дружбы дворянин Илья Данилович Милославский и дьяк Леонтий Лазаревский. Они уговорились, чтобы царь запретил донским казакам ходить в Чёрное море и грабить турецкие пределы; султан же обещал сделать распоряжение, чтобы крымский хан, кафинский паша и азовский князь не нападали на земли московские. С обеих сторон хорошо понимали, что это — одни только слова. Московское правительство в ожидании серьёзных столкновений с Турцией стало поднимать вопрос о союзе с Польшей против крымцев и турок. Об этом заговаривали послы Стрешнев и Проестев, отправленные в 1646 г. к польскому королю с поздравлением со вступлением в новый брак; об этом велись переговоры с Адамом Киселем во время его приезда летом того же года в качестве польского посла в Москву. Позже в 1667 году при переговорах о заключении с Польшей Андрусовского договора был поднят также вопрос о союзе Польши с Москвой против турок, но поляки отклонили его: они боялись, чтобы в виде мести за союз турки в то время не напали на их пограничные земли.

Однако, осторожность поляков оказалась напрасной — в 1669 году гетман Правобережной Украины Пётр Дорошенко стал вассалом Османской империи. Опираясь на нового союзника, в 1672 году султан Мехмед IV отправил на Заднепровскую Украину трёхсоттысячное войско, которое весной перешло Дунай и взяло под свой контроль Подолию. Успехи турок вызвали панику в Москве, где очень боялись вторжения турок и в Левобережную Украину, находящуюся под российским контролем. В Москве решили не дожидаться вторжения турок, а предупредить его.

В результате русско-турецкой войны 1672—1681 годов был заключён Бахчисарайский мирный договор, который в очередной раз перераспределил украинские земли между соседними государствами и значительно усилил позиции России на юге.

При царевне Софье отношения России к Турции принимают новый характер. Россия начинала наступательные действия на турецкие владения (Крым), тогда как до тех пор действия её носили оборонительный характер. Поводом послужило присоединение России к священному союзу против турок, заключенному в 1683 г. польским королём Яном Собеским и императором австрийским Леопольдом. К союзу пристала Венеция, а покровителем союза был провозглашен папа Иннокентий XI. Союзники мечтали даже изгнать турок из Европы и решили привлекать к союзу других государей, в особенности же царей московских, у которых был заключен мир с турками.

В 1684 году в Андрусове начались переговоры об этом и длились почти два года. Россия соглашалась пристать к союзу, но под условием уступки в вечность со стороны Польши Киева с Трипольем, Стайками, Васильковым. Долго шли переговоры, долго польские послы не соглашались на условия русских, наконец 26 апреля 1686 г. был заключен вечный мир с Польшей. Польша за вознаграждение в 146000 руб. уступала Киев навсегда России; Россия же обязывалась разорвать мир с Турцией, напасть на Крым и приказать донским казакам сделать то же.

В 1686 году началась очередная русско-турецкая война, завершившаяся в 1700 году подписанием Константинопольского мирного договора.

XVIII век

После заключения Белградского мира Османская империя, истощённая войной с Персией, находилась в очень тяжёлом положении, и русский резидент Вешняков настоятельно рекомендовал своему правительству воспользоваться обстоятельствами и начать войну с Турцией. Русское правительство проигнорировало его советы, более того, вело себя очень осторожно и сдержанно. Подобная политика в отношении Турции продолжалась в течение всего царствования Елизаветы Петровны. Политика эта тяжелее всего отразилась на положении балканских христиан, смотревших на Россию, как на избавительницу от османского ига, так как только от неё ожидали своего избавления. После Белградского мира Турция, как бы в отместку за войну 1730-х годов, стала особенно сильно преследовать христиан. Последние бросали свои дома и имущество и убегали в Россию.

Ввиду того, что переселения христиан из Турции в Россию могли повести к политическим осложнениям, российское правительство издало указ, запрещавший переход беспаспортных людей через границу России. Указ этот затруднил переселения славян. Вешняков очень настоятельно просил об отмене или смягчении этого указа, тем более, что противник России, Франция, старалась ласками, заискивающим образом действовать на славян. Вешняков рекомендовал своему правительству отвести особые земли для поселения славян, выставляя на вид, насколько славяне, поселенные в России, могут быть полезны в дальнейших войнах с Турцией. Как бы в ответ на это военная коллегия в 1743 году ещё раз подтвердила указ Сената о непропуске через границу беспаспортных славян.

В 1745 году Вешняков умер в Константинополе, и на его место был назначен Адриан Неплюев, который сразу же стал гордо и решительно обращаться с Портой. Это дало свои результаты. Турецкое правительство исполняло все требования Неплюева и долгое время не нарушало мирных отношений с Россией.

Неплюева сменил Обресков. При нём снова выдвинулся вопрос о переселениях балканских христиан в Россию. Толчком к возбуждению этого вопроса стало переселение в Россию австрийских сербов.

Ещё в конце XVII века до 60 тысяч сербов под предводительством патриарха Арсения III Чарноевича вышли из пределов Турции и с разрешения императора Леопольда поселились в пределах Австрии. Австрийские сербы оказали большую помощь новой родине в борьбе с турками и венграми. Но в середине XVIII века венгры, войдя в доверие австрийского правительства, стали домогаться передачи в их ведение сербов и стали теснить последних. Видя невозможность отстоять в Австрии своё прежнее независимое положение, полковник Хорват в мае 1751 года через русского посла в Вене Бестужева обратился с просьбой отвести для поселения сербов земли где-нибудь в Малороссии, причём Хорват обещал привести с собой гусарский полк в 1000 человек. Предложение Хорвата было принято, и сербам отвели земли для поселения от Архангельского городка вдоль по реке Южному Бугу, а также по реке Синюхе и Висе и разрешили построить крепость св. Елизаветы.

В октябре 1751 года Хорват, взяв сербов с женами и детьми (всего 300 человек), прибыл в Киев. Известие о переселении австрийских сербов всполошило весь остальной славянский мир: черногорцы, болгары, валахи, сербы задумали тоже переселиться в Россию, и из Молдавии для ходатайства об этом прибыл депутат Замфиранович. Петербургское правительство, не решаясь дать ответ на это ходатайство, поручило своему резиденту в Константинополе Обрескову спросить согласие Порты на переселение. Обресков ответил, что такого разрешения Порта, конечно, официально не даст, но отдельные переселения будет, вероятно, оставлять без внимания.

Постройка Хорватом крепости св. Елизаветы дала возможность французскому послу обратить внимание Турции на якобы замышлявшиеся козни против неё со стороны России. Произошли объяснения, дело дошло до третейского суда английского и австрийского посланников, которые решили было дело сначала в пользу России, а затем, по настоянию Порты, спросили мнения своих кабинетов, действительно ли постройка крепости св. Елизаветы производится Россией не в нарушение заключённых с Турцией договоров.

Дело это тянулось до 1754 года, когда султан Махмуд приказал прекратить всякие препирательства. 2 декабря того же года султан умер. Преемник его Осман возобновил переговоры, и русское правительство, которое вообще в отношениях с Турцией соблюдало большую осторожность, решило приостановить работы по постройке крепости. Эта же осторожность была причиной и того, что, когда в 1755 году черногорский митрополит обратился к России за помощью против турок, Россия ответила очень уклончиво и обещала через Обрескова сделать при удобном случае соответствующее представление Порте. Обресков долгое время не находил такого случая. Россия в то время принимала участие в Семилетней войне, и ей более, чем когда-нибудь была нужна осторожность в отношениях с Османской империей.

Так прошло более десяти лет. В конце царствования Елизаветы Петровны, в период недолгого царствования Петра III и в начале правления Екатерины II в отношениях с Турцией сохранялся мир.

Так прошло более десяти лет. В конце царствования Елизаветы Петровны, в период недолгого царствования Петра III и в начале правления Екатерины II в отношениях с Турцией сохранялся мир.

Поводом к обострению отношений послужили события в Польше. На основании договоров с Турцией Россия обязывалась не вмешиваться в польские дела и не вводить своих войск в пределы Речи Посполитой. Для противодействия русскому влиянию в 1768 году была образована конфедерация, вступившая в борьбу с русскими войсками. Находясь в затруднительном положении, конфедераты обратились за помощью к Порте. Были собраны большие драгоценности для подкупа влиятельных лиц в Константинополе. Французское правительство деятельно поддерживало ходатайство поляков и употребляло всевозможные меры, чтобы поссорить Турцию с Россией.

Долгое время эта политика не давала результатов. Французское правительство было недовольно деятельностью своего посла Верженя и отправило ему в помощь Сен-При, а затем и особого агента Толея. Последний уговорил конфедератов уступить Турции Волынь и Подолию в том случае, если она окажет помощь Польше. Это предложение сломило твёрдость Турции. Началась очередная русско-турецкая война, завершившаяся в 1774 году подписанием Кючук-Кайнарджийского мирного договора.

Договор был очень невыгоден для Турции и уже одним этим не обеспечивал для России более или менее продолжительного мира. Порта всячески старалась уклониться от точного исполнения договора — то она не платила контрибуции, то не пропускала русских кораблей из Архипелага в Чёрное море, то агитировала в Крыму, стараясь умножить там число своих приверженцев. Россия согласилась на то, чтобы крымские татары признавали власть султана, как главы магометанского духовенства. Это дало султану возможность оказывать на татар и политическое влияние. Сахиб II Герай, возведенный в ханское достоинство Долгоруким в 1771 году, не пользовался расположением народа, особенно за своё стремление к европейским реформам.

В марте 1775 года он был свергнут партией, которая стояла за зависимость Крыма от Турции, и на его место был возведен Девлет IV Гирей. Выбор этот был не в интересах России, и последняя стала поддерживать своего кандидата, брата Сахиба Гирея — Шахина Гирея, назначив ему единовременную выплату 50 тысяч рублей и ежегодную пенсию по 1000 рублей в месяц.

Резкие действия Девлета IV Гирея против приверженцев России в Крыму и военные приготовления Турции, которая начала стягивать войска к Бендерам и Хотину и приготовлять флот к высадке в Крыму, повели к тому, что Екатерина II приказала в 1776 году Румянцеву двинуть часть войск в Крым, удалить Девлета Гирея и провозгласить ханом Шахина Гирея. В ноябре 1776 года князь Прозоровский вступил в Крым. Девлет Гирей бежал в Турцию, а Шахин Гирей весной 1777 года был объявлен ханом всех татар.

Новый хан не мог пользоваться расположением подданных. Деспот от природы, расточительный Шахин Гирей обирал народ и с первых же дней своего правления вызвал его негодование. Шахин Гирей задумал, между прочим, завести в Крыму регулярное войско, но оно-то и погубило хана. Среди вновь образованного войска вспыхнул мятеж.

Турция воспользовалась этим, и изгнанный Долгоруковым в 1771 году Селим III Гирей явился в Крым и был провозглашен ханом. В помощь ему Турция отправила 8 кораблей. Екатерина после этого приказала Румянцеву восстановить власть Шахина Гирея и прекратить мятеж. Исполнение этого приказания было поручено снова князю Прозоровскому, который принудил мурз 6 февраля 1778 года явиться с покорностью к Шахину Гирею.

Вскоре произошёл переворот и в Константинополе. Великим визирем был назначен человек миролюбивого характера, и 10 марта 1779 года с Турцией была подписана конвенция, которой подтверждался Кучук-Кайнарджийский договор и Шахин Гирей признавался ханом. После этого русские войска ушли из Крыма и остановились в ожидании дальнейших событий на границах.

Власть нелюбимого народом Шахина Гирея была непрочна. В июле 1782 года против него вспыхнул мятеж, и Шахин Гирей принужден был убежать в Керчь. Турки заняли Тамань и угрожали переправой в Крым. Тогда командовавший русскими войсками на юге Потемкин поручил своему двоюродному брату П. С. Потемкину оттеснить турок за Кубань, Суворову — усмирить ногайских и буджакских татар, а графу де-Бальмену вступить в Крым и водворить там спокойствие.

Шахина Гирея Потемкин убедил отказаться от власти, передав её в руки русской императрицы. Русские войска были сосредоточены немедленно на турецких границах, военный флот появился на Чёрном море, а 8 апреля 1783 года появился манифест о присоединении к России Крыма, Тамани и кубанских татар. Турция принуждена была покориться этому, и султан в декабре 1783 года признал формальным актом присоединение Крыма, Тамани и Кубани к России. Общественное мнение в Турции было настроено против этого акта, против России, и раздавался ропот против престарелого султана Абдул-Хамида I. Турецкое правительство искало повода к разрыву с Россией. Ахалцыхский паша уговаривал грузинского царя Ираклия II отдаться под покровительство Порты; когда же тот отказался, то паша стал организовать систематические набеги на земли грузинского царя. До конца 1786 года Россия ограничивалась одними только письменными заявлениями по этому поводу, которые Порта большей частью оставляла без ответа.

В конце 1786 года Екатерина II решилась действовать более твердо. Потемкину было поручено главное начальство над войсками и предоставлено право действовать по своему усмотрению. Русскому посланнику в Константинополе, Булгакову, было поручено потребовать от Порты:

- чтобы границы царя грузинского, как подданного России, никогда не беспокоились турками;

- чтобы беглые русские не оставлялись в Очакове, а отсылались за Дунай

- чтобы кубанцы не нападали на русские границы.

Представления Булгакова не имели успеха, а Порта, со своей стороны, требовала, чтобы русское правительство вовсе отказалось от Грузии, уступило Турции 39 соляных озёр близ Кинбурна и предоставила Порте иметь своих консулов в русских городах, в особенности же в Крыму, чтобы турецкие купцы платили пошлины не более 3 %, а русским купцам запрещено было вывозить турецкие произведения и иметь на своих судах турецких матросов. Так как Порта требовала срочного ответа до 20 августа, то неприязненное положение было очевидным.

Не дождавшись ответа от Булгакова, Порта предъявила новое требование — отказаться от Крыма, возвратить его Турции и уничтожить на счёт его все договоры. Когда Булгаков отказался принять подобное требование, то был заключён в Семибашенный замок. Поступок этот был равносилен объявлению войны. Обе стороны стали деятельно готовиться к следующей русско-турецкой войне (1787-1792).

Война кончилась миром в Яссах 29 декабря 1791 года. Турция подтвердила Кучук-Кайнарджийский договор и навсегда уступила Крым, Тамань и кубанских татар. Днестр стал границей между Россией и Турцией. Турция обязалась уплатить контрибуцию в 12 млн пиастр. (7 млн рублей), но граф Безбородко, после того как эта сумма была внесена в договор, от имени императрицы отказался от её получения. Финансовые дела Турции и без того пришли в страшное расстройство после этой войны с Россией.

XIX век

Последняя война 1877—1878 стала самой громкой победой России в противостоянии с турками. По её итогам многие славянские народы южной Европы получили независимость; Россия вернула южную часть Бессарабии, потерянную после Крымской войны и присоединила Карсскую область, населенную армянами и грузинами.

XX век

Русско-турецкие войны во многом предопределили распад Османской империи. В Первой мировой войне Турция с 1915 г. участвовала на стороне Центральных держав и была противником России. Между двумя империями начались боевые действия на Кавказском фронтe. Под предлогом сочувствия России османское правительство во главе с младотурками учинило расправу над христианами, населявшими её — в первую очередь, над армянами, а также греками и ассирийцами. В 1916 году российские войска значительно продвинулись в Закавказье, заняли Трабзон (Трапезунд) и Ван.

В 1921 году РСФСР и закавказские республики заключили мирные договоры с кемалистской Турцией. Карсская область была возвращена Турции, в составе Грузии остался округ Батуми, где по договору была создана Аджарская АССР.

В годы работы послом СССР в Турции Якова Сурица (1923—1934), страну посещали наркоминдел Максим Литвинов и его заместитель Лев Карахан, а в октябре 1933 г. правительственная делегация во главе с Ворошиловым, который вместе с Ататюрком принимал в Анкаре военный парад[1]. Был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Турцией[2]. Расширялись культурные связи, так, в 1932 г. на турецких стадионах выступала сборная СССР по футболу.

В годы работы послом СССР в Турции Якова Сурица (1923—1934), страну посещали наркоминдел Максим Литвинов и его заместитель Лев Карахан, а в октябре 1933 г. правительственная делегация во главе с Ворошиловым, который вместе с Ататюрком принимал в Анкаре военный парад[1]. Был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Турцией[2]. Расширялись культурные связи, так, в 1932 г. на турецких стадионах выступала сборная СССР по футболу.

Во Второй мировой войне Турция объявила нейтралитет.

В 1945 году СССР предъявил территориальные претензии к Турции (возвращение переданных в 1921 году территорий) и потребовал изменения статуса черноморских проливов, включая признание права СССР на создание военно-морской базы в Дарданеллах[3][4].

В 1952 Турция вступила в НАТО[5].

30 мая 1953 г. советское правительство заявило о том, что «правительства Армении и Грузии сочли возможным отказаться от своих территориальных претензий к Турции» и что «советское правительство считает возможным обеспечение безопасности СССР со стороны проливов на условиях, одинаково приемлемых как для СССР, так и для Турции»[6].

В 1961 президент США Кеннеди принял решение разместить в Турции ракеты средней дальности «Юпитер», спровоцировав тем самым ответную реакцию Хрущёва, размещение советских ракет на Кубе и Карибский кризис.

После распада СССР отношения России с Турцией практически не улучшились. В 1992 году началась война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном, в ходе которой Турция оказывала финансовую и военную помощь Азербайджану[7]. Турецко-армянская граница была закрыта, а в Гюмри расположилась российская военная база.

«Несмотря на соглашение 1936 года в Монтрё, где чёрным по белому сказано, что турки не имеют права в мирное время запрещать проход кораблям по проливам Босфор и Дарданеллы, они ищут любые поводы для его невыполнения. Они спровоцировали две аварии на Босфоре, чтобы заявить, что российские танкеры никуда не годны и есть одно спасение: гнать нефть не Черным морем, а по территории Турции», — отмечал профессор Григорий Бондаревский[8].

См. также

- Роксолана

- Каваноз Ахмед-паша — русский ставший великим визирем Османской империи.

Напишите отзыв о статье "История российско-турецких отношений"

Примечания

- ↑ [www.ng.ru/style/2001-03-01/16_listed.html В списке лучших]

- ↑ [nnm.ru/blogs/shamba/otec-vseh-turok-i-sssr/ Отец всех турок и СССР] (рус.). NoNaMe.ru (5 июня 2013). — Отношения Ататюрка и РСФСР. Проверено 17 июня 2013. [www.webcitation.org/6HSRRiQIe Архивировано из первоисточника 18 июня 2013].

- ↑ [vizantarm.am/page.php?88 Византийское Наследство: Советско-турецкие территориальные проблемы на Потсдамской конференции]

- ↑ [istorik.org/?p=35 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ " Начало «Холодной войны»]

- ↑ [www.nato.int/docu/review/2012/Turkey-Greece/Greece-Turkey-membership/RU/index.htm Исторический документ, подтверждающий вступление Греции и Турции в НАТО] (рус.). nato.int (2012). — Резолюция о присоединении Греции и Турции к Североатлантическому договору. Проверено 17 июня 2013. [www.webcitation.org/6HSpWll7T Архивировано из первоисточника 18 июня 2013].

- ↑ [www.obraforum.ru/pdf/fourth.pdf Заявление советского правительства правительству Турции от 30 мая 1953 г.]

- ↑ [www.regnum.ru/news/polit/1455441.html Турция обещает Азербайджану военную помощь]

- ↑ [bratishka.ru/archiv/1999/3/1999_3_1.php ГОРЯЧИЙ РЕГИОН: Кавказ, который мы можем потерять — Журнал «Братишка»]

Литература

- К истории советско-турецких отношений. — М., 1958.

- СССР и Турция: 1917—1979. — М., 1981.

- Густерин П. В. Советская дипломатия на мусульманском Востоке в 1917—1921 годах. — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-17980-8.

Ссылки

- Турецкие войны России // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Павел Густерин. [ricolor.org/history/eng/vs/11_02_2016/ Обстоятельства заключения Советско-турецкого договора 1921 года]

Отрывок, характеризующий История российско-турецких отношений

Княжна Марья и Наташа, как и всегда, сошлись в спальне. Они поговорили о том, что рассказывал Пьер. Княжна Марья не говорила своего мнения о Пьере. Наташа тоже не говорила о нем.– Ну, прощай, Мари, – сказала Наташа. – Знаешь, я часто боюсь, что мы не говорим о нем (князе Андрее), как будто мы боимся унизить наше чувство, и забываем.

Княжна Марья тяжело вздохнула и этим вздохом признала справедливость слов Наташи; но словами она не согласилась с ней.

– Разве можно забыть? – сказала она.

– Мне так хорошо было нынче рассказать все; и тяжело, и больно, и хорошо. Очень хорошо, – сказала Наташа, – я уверена, что он точно любил его. От этого я рассказала ему… ничего, что я рассказала ему? – вдруг покраснев, спросила она.

– Пьеру? О нет! Какой он прекрасный, – сказала княжна Марья.

– Знаешь, Мари, – вдруг сказала Наташа с шаловливой улыбкой, которой давно не видала княжна Марья на ее лице. – Он сделался какой то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? – морально из бани. Правда?

– Да, – сказала княжна Марья, – он много выиграл.

– И сюртучок коротенький, и стриженые волосы; точно, ну точно из бани… папа, бывало…

– Я понимаю, что он (князь Андрей) никого так не любил, как его, – сказала княжна Марья.

– Да, и он особенный от него. Говорят, что дружны мужчины, когда совсем особенные. Должно быть, это правда. Правда, он совсем на него не похож ничем?

– Да, и чудесный.

– Ну, прощай, – отвечала Наташа. И та же шаловливая улыбка, как бы забывшись, долго оставалась на ее лице.

Пьер долго не мог заснуть в этот день; он взад и вперед ходил по комнате, то нахмурившись, вдумываясь во что то трудное, вдруг пожимая плечами и вздрагивая, то счастливо улыбаясь.

Он думал о князе Андрее, о Наташе, об их любви, и то ревновал ее к прошедшему, то упрекал, то прощал себя за это. Было уже шесть часов утра, а он все ходил по комнате.

«Ну что ж делать. Уж если нельзя без этого! Что ж делать! Значит, так надо», – сказал он себе и, поспешно раздевшись, лег в постель, счастливый и взволнованный, но без сомнений и нерешительностей.

«Надо, как ни странно, как ни невозможно это счастье, – надо сделать все для того, чтобы быть с ней мужем и женой», – сказал он себе.

Пьер еще за несколько дней перед этим назначил в пятницу день своего отъезда в Петербург. Когда он проснулся, в четверг, Савельич пришел к нему за приказаниями об укладке вещей в дорогу.

«Как в Петербург? Что такое Петербург? Кто в Петербурге? – невольно, хотя и про себя, спросил он. – Да, что то такое давно, давно, еще прежде, чем это случилось, я зачем то собирался ехать в Петербург, – вспомнил он. – Отчего же? я и поеду, может быть. Какой он добрый, внимательный, как все помнит! – подумал он, глядя на старое лицо Савельича. – И какая улыбка приятная!» – подумал он.

– Что ж, все не хочешь на волю, Савельич? – спросил Пьер.

– Зачем мне, ваше сиятельство, воля? При покойном графе, царство небесное, жили и при вас обиды не видим.

– Ну, а дети?

– И дети проживут, ваше сиятельство: за такими господами жить можно.

– Ну, а наследники мои? – сказал Пьер. – Вдруг я женюсь… Ведь может случиться, – прибавил он с невольной улыбкой.

– И осмеливаюсь доложить: хорошее дело, ваше сиятельство.

«Как он думает это легко, – подумал Пьер. – Он не знает, как это страшно, как опасно. Слишком рано или слишком поздно… Страшно!»

– Как же изволите приказать? Завтра изволите ехать? – спросил Савельич.

– Нет; я немножко отложу. Я тогда скажу. Ты меня извини за хлопоты, – сказал Пьер и, глядя на улыбку Савельича, подумал: «Как странно, однако, что он не знает, что теперь нет никакого Петербурга и что прежде всего надо, чтоб решилось то. Впрочем, он, верно, знает, но только притворяется. Поговорить с ним? Как он думает? – подумал Пьер. – Нет, после когда нибудь».

За завтраком Пьер сообщил княжне, что он был вчера у княжны Марьи и застал там, – можете себе представить кого? – Натали Ростову.

Княжна сделала вид, что она в этом известии не видит ничего более необыкновенного, как в том, что Пьер видел Анну Семеновну.

– Вы ее знаете? – спросил Пьер.

– Я видела княжну, – отвечала она. – Я слышала, что ее сватали за молодого Ростова. Это было бы очень хорошо для Ростовых; говорят, они совсем разорились.

– Нет, Ростову вы знаете?

– Слышала тогда только про эту историю. Очень жалко.

«Нет, она не понимает или притворяется, – подумал Пьер. – Лучше тоже не говорить ей».

Княжна также приготавливала провизию на дорогу Пьеру.

«Как они добры все, – думал Пьер, – что они теперь, когда уж наверное им это не может быть более интересно, занимаются всем этим. И все для меня; вот что удивительно».

В этот же день к Пьеру приехал полицеймейстер с предложением прислать доверенного в Грановитую палату для приема вещей, раздаваемых нынче владельцам.

«Вот и этот тоже, – думал Пьер, глядя в лицо полицеймейстера, – какой славный, красивый офицер и как добр! Теперь занимается такими пустяками. А еще говорят, что он не честен и пользуется. Какой вздор! А впрочем, отчего же ему и не пользоваться? Он так и воспитан. И все так делают. А такое приятное, доброе лицо, и улыбается, глядя на меня».

Пьер поехал обедать к княжне Марье.

Проезжая по улицам между пожарищами домов, он удивлялся красоте этих развалин. Печные трубы домов, отвалившиеся стены, живописно напоминая Рейн и Колизей, тянулись, скрывая друг друга, по обгорелым кварталам. Встречавшиеся извозчики и ездоки, плотники, рубившие срубы, торговки и лавочники, все с веселыми, сияющими лицами, взглядывали на Пьера и говорили как будто: «А, вот он! Посмотрим, что выйдет из этого».

При входе в дом княжны Марьи на Пьера нашло сомнение в справедливости того, что он был здесь вчера, виделся с Наташей и говорил с ней. «Может быть, это я выдумал. Может быть, я войду и никого не увижу». Но не успел он вступить в комнату, как уже во всем существе своем, по мгновенному лишению своей свободы, он почувствовал ее присутствие. Она была в том же черном платье с мягкими складками и так же причесана, как и вчера, но она была совсем другая. Если б она была такою вчера, когда он вошел в комнату, он бы не мог ни на мгновение не узнать ее.

Она была такою же, какою он знал ее почти ребенком и потом невестой князя Андрея. Веселый вопросительный блеск светился в ее глазах; на лице было ласковое и странно шаловливое выражение.

Пьер обедал и просидел бы весь вечер; но княжна Марья ехала ко всенощной, и Пьер уехал с ними вместе.

На другой день Пьер приехал рано, обедал и просидел весь вечер. Несмотря на то, что княжна Марья и Наташа были очевидно рады гостю; несмотря на то, что весь интерес жизни Пьера сосредоточивался теперь в этом доме, к вечеру они всё переговорили, и разговор переходил беспрестанно с одного ничтожного предмета на другой и часто прерывался. Пьер засиделся в этот вечер так поздно, что княжна Марья и Наташа переглядывались между собою, очевидно ожидая, скоро ли он уйдет. Пьер видел это и не мог уйти. Ему становилось тяжело, неловко, но он все сидел, потому что не мог подняться и уйти.

Княжна Марья, не предвидя этому конца, первая встала и, жалуясь на мигрень, стала прощаться.

– Так вы завтра едете в Петербург? – сказала ока.

– Нет, я не еду, – с удивлением и как будто обидясь, поспешно сказал Пьер. – Да нет, в Петербург? Завтра; только я не прощаюсь. Я заеду за комиссиями, – сказал он, стоя перед княжной Марьей, краснея и не уходя.

Наташа подала ему руку и вышла. Княжна Марья, напротив, вместо того чтобы уйти, опустилась в кресло и своим лучистым, глубоким взглядом строго и внимательно посмотрела на Пьера. Усталость, которую она очевидно выказывала перед этим, теперь совсем прошла. Она тяжело и продолжительно вздохнула, как будто приготавливаясь к длинному разговору.

Все смущение и неловкость Пьера, при удалении Наташи, мгновенно исчезли и заменились взволнованным оживлением. Он быстро придвинул кресло совсем близко к княжне Марье.

– Да, я и хотел сказать вам, – сказал он, отвечая, как на слова, на ее взгляд. – Княжна, помогите мне. Что мне делать? Могу я надеяться? Княжна, друг мой, выслушайте меня. Я все знаю. Я знаю, что я не стою ее; я знаю, что теперь невозможно говорить об этом. Но я хочу быть братом ей. Нет, я не хочу.. я не могу…

Он остановился и потер себе лицо и глаза руками.

– Ну, вот, – продолжал он, видимо сделав усилие над собой, чтобы говорить связно. – Я не знаю, с каких пор я люблю ее. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю так, что без нее не могу себе представить жизни. Просить руки ее теперь я не решаюсь; но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею и что я упущу эту возможность… возможность… ужасна. Скажите, могу я надеяться? Скажите, что мне делать? Милая княжна, – сказал он, помолчав немного и тронув ее за руку, так как она не отвечала.

– Я думаю о том, что вы мне сказали, – отвечала княжна Марья. – Вот что я скажу вам. Вы правы, что теперь говорить ей об любви… – Княжна остановилась. Она хотела сказать: говорить ей о любви теперь невозможно; но она остановилась, потому что она третий день видела по вдруг переменившейся Наташе, что не только Наташа не оскорбилась бы, если б ей Пьер высказал свою любовь, но что она одного только этого и желала.

– Говорить ей теперь… нельзя, – все таки сказала княжна Марья.

– Но что же мне делать?

– Поручите это мне, – сказала княжна Марья. – Я знаю…

Пьер смотрел в глаза княжне Марье.

– Ну, ну… – говорил он.

– Я знаю, что она любит… полюбит вас, – поправилась княжна Марья.

Не успела она сказать эти слова, как Пьер вскочил и с испуганным лицом схватил за руку княжну Марью.

– Отчего вы думаете? Вы думаете, что я могу надеяться? Вы думаете?!

– Да, думаю, – улыбаясь, сказала княжна Марья. – Напишите родителям. И поручите мне. Я скажу ей, когда будет можно. Я желаю этого. И сердце мое чувствует, что это будет.

– Нет, это не может быть! Как я счастлив! Но это не может быть… Как я счастлив! Нет, не может быть! – говорил Пьер, целуя руки княжны Марьи.

– Вы поезжайте в Петербург; это лучше. А я напишу вам, – сказала она.

– В Петербург? Ехать? Хорошо, да, ехать. Но завтра я могу приехать к вам?

На другой день Пьер приехал проститься. Наташа была менее оживлена, чем в прежние дни; но в этот день, иногда взглянув ей в глаза, Пьер чувствовал, что он исчезает, что ни его, ни ее нет больше, а есть одно чувство счастья. «Неужели? Нет, не может быть», – говорил он себе при каждом ее взгляде, жесте, слове, наполнявших его душу радостью.

Когда он, прощаясь с нею, взял ее тонкую, худую руку, он невольно несколько дольше удержал ее в своей.

«Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое, привычное, такое же, каким я сам для себя? Нет, это невозможно!..»

– Прощайте, граф, – сказала она ему громко. – Я очень буду ждать вас, – прибавила она шепотом.

И эти простые слова, взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, в продолжение двух месяцев составляли предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера. «Я очень буду ждать вас… Да, да, как она сказала? Да, я очень буду ждать вас. Ах, как я счастлив! Что ж это такое, как я счастлив!» – говорил себе Пьер.

В душе Пьера теперь не происходило ничего подобного тому, что происходило в ней в подобных же обстоятельствах во время его сватовства с Элен.

Он не повторял, как тогда, с болезненным стыдом слов, сказанных им, не говорил себе: «Ах, зачем я не сказал этого, и зачем, зачем я сказал тогда „je vous aime“?» [я люблю вас] Теперь, напротив, каждое слово ее, свое он повторял в своем воображении со всеми подробностями лица, улыбки и ничего не хотел ни убавить, ни прибавить: хотел только повторять. Сомнений в том, хорошо ли, или дурно то, что он предпринял, – теперь не было и тени. Одно только страшное сомнение иногда приходило ему в голову. Не во сне ли все это? Не ошиблась ли княжна Марья? Не слишком ли я горд и самонадеян? Я верю; а вдруг, что и должно случиться, княжна Марья скажет ей, а она улыбнется и ответит: «Как странно! Он, верно, ошибся. Разве он не знает, что он человек, просто человек, а я?.. Я совсем другое, высшее».

Только это сомнение часто приходило Пьеру. Планов он тоже не делал теперь никаких. Ему казалось так невероятно предстоящее счастье, что стоило этому совершиться, и уж дальше ничего не могло быть. Все кончалось.

Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним – его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только стараются скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастие. Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их и испытывал желание как нибудь объяснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания.

Когда ему предлагали служить или когда обсуждали какие нибудь общие, государственные дела и войну, предполагая, что от такого или такого исхода такого то события зависит счастие всех людей, он слушал с кроткой соболезнующею улыбкой и удивлял говоривших с ним людей своими странными замечаниями. Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, то есть его чувство, так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали этого, – все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия, он сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви.

Рассматривая дела и бумаги своей покойной жены, он к ее памяти не испытывал никакого чувства, кроме жалости в том, что она не знала того счастья, которое он знал теперь. Князь Василий, особенно гордый теперь получением нового места и звезды, представлялся ему трогательным, добрым и жалким стариком.

Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, в внутренних сомнениях и противуречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.

«Может быть, – думал он, – я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что… я был счастлив».

Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.

С первого того вечера, когда Наташа, после отъезда Пьера, с радостно насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно, ну точно из бани, и сюртучок, и стриженый, с этой минуты что то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи.

Все: лицо, походка, взгляд, голос – все вдруг изменилось в ней. Неожиданные для нее самой – сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто забыла все то, что с ней было. Она с тех пор ни разу не пожаловалась на свое положение, ни одного слова не сказала о прошедшем и не боялась уже делать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьере, но когда княжна Марья упоминала о нем, давно потухший блеск зажигался в ее глазах и губы морщились странной улыбкой.

Перемена, происшедшая в Наташе, сначала удивила княжну Марью; но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. «Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его», – думала княжна Марья, когда она одна обдумывала происшедшую перемену. Но когда она была с Наташей, то не сердилась на нее и не упрекала ее. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была, очевидно, так неудержима, так неожиданна для нее самой, что княжна Марья в присутствии Наташи чувствовала, что она не имела права упрекать ее даже в душе своей.

Наташа с такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было теперь не горестно, а радостно и весело.

Когда, после ночного объяснения с Пьером, княжна Марья вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге.

– Он сказал? Да? Он сказал? – повторила она. И радостное и вместе жалкое, просящее прощения за свою радость, выражение остановилось на лице Наташи.

– Я хотела слушать у двери; но я знала, что ты скажешь мне.

Как ни понятен, как ни трогателен был для княжны Марьи тот взгляд, которым смотрела на нее Наташа; как ни жалко ей было видеть ее волнение; но слова Наташи в первую минуту оскорбили княжну Марью. Она вспомнила о брате, о его любви.

«Но что же делать! она не может иначе», – подумала княжна Марья; и с грустным и несколько строгим лицом передала она Наташе все, что сказал ей Пьер. Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась.

– В Петербург? – повторила она, как бы не понимая. Но, вглядевшись в грустное выражение лица княжны Марьи, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. – Мари, – сказала она, – научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я буду делать; научи меня…

– Ты любишь его?

– Да, – прошептала Наташа.

– О чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя, – сказала княжна Марья, за эти слезы простив уже совершенно радость Наташи.

– Это будет не скоро, когда нибудь. Ты подумай, какое счастие, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Nicolas.

– Наташа, я тебя просила не говорить об этом. Будем говорить о тебе.

Они помолчали.

– Только для чего же в Петербург! – вдруг сказала Наташа, и сама же поспешно ответила себе: – Нет, нет, это так надо… Да, Мари? Так надо…

Прошло семь лет после 12 го года. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим; но таинственные силы, двигающие человечество (таинственные потому, что законы, определяющие их движение, неизвестны нам), продолжали свое действие.

Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижною, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений; подготовлялись причины образования и разложения государств, перемещений народов.

Историческое море, не как прежде, направлялось порывами от одного берега к другому: оно бурлило в глубине. Исторические лица, не как прежде, носились волнами от одного берега к другому; теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица, прежде во главе войск отражавшие приказаниями войн, походов, сражений движение масс, теперь отражали бурлившее движение политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами…

Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией.

Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиною того, что они называют реакцией, историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до m me Stael, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и проч., проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря по тому, содействовали ли они прогрессу или реакции.

В России, по их описанию, в этот период времени тоже происходила реакция, и главным виновником этой реакции был Александр I – тот самый Александр I, который, по их же описаниям, был главным виновником либеральных начинаний своего царствования и спасения России.

В настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого историка, нет человека, который не бросил бы своего камушка в Александра I за неправильные поступки его в этот период царствования.

«Он должен был поступить так то и так то. В таком случае он поступил хорошо, в таком дурно. Он прекрасно вел себя в начале царствования и во время 12 го года; но он поступил дурно, дав конституцию Польше, сделав Священный Союз, дав власть Аракчееву, поощряя Голицына и мистицизм, потом поощряя Шишкова и Фотия. Он сделал дурно, занимаясь фронтовой частью армии; он поступил дурно, раскассировав Семеновский полк, и т. д.».

Надо бы исписать десять листов для того, чтобы перечислить все те упреки, которые делают ему историки на основании того знания блага человечества, которым они обладают.

Что значат эти упреки?

Те самые поступки, за которые историки одобряют Александра I, – как то: либеральные начинания царствования, борьба с Наполеоном, твердость, выказанная им в 12 м году, и поход 13 го года, не вытекают ли из одних и тех же источников – условий крови, воспитания, жизни, сделавших личность Александра тем, чем она была, – из которых вытекают и те поступки, за которые историки порицают его, как то: Священный Союз, восстановление Польши, реакция 20 х годов?

В чем же состоит сущность этих упреков?

В том, что такое историческое лицо, как Александр I, лицо, стоявшее на высшей возможной ступени человеческой власти, как бы в фокусе ослепляющего света всех сосредоточивающихся на нем исторических лучей; лицо, подлежавшее тем сильнейшим в мире влияниям интриг, обманов, лести, самообольщения, которые неразлучны с властью; лицо, чувствовавшее на себе, всякую минуту своей жизни, ответственность за все совершавшееся в Европе, и лицо не выдуманное, а живое, как и каждый человек, с своими личными привычками, страстями, стремлениями к добру, красоте, истине, – что это лицо, пятьдесят лет тому назад, не то что не было добродетельно (за это историки не упрекают), а не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор, смолоду занимающийся наукой, то есть читанном книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку.

Но если даже предположить, что Александр I пятьдесят лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым, в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества; так что то, что казалось благом, через десять лет представляется злом; и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо: одни данную Польше конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие в укор Александру.

Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, чтобы она была полезна или вредна, ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадения ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12 м году дома моего отца в Москве, или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение – прогресс, я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела, кроме этих целей, ещь другие, более общие и недоступные мне цели.

Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного.

Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса (другой, кажется, нет), которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена и что Александр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, – с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не было; жизни бы не было; ничего бы не было.

Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, – то уничтожится возможность жизни.

Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о случае и о гении.

Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель – величие Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель – распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель – прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что, кроме истребления людей и их богатств, есть другие более целесообразные пути для распространения цивилизации.

Почему же это случилось так, а не иначе?

Потому что это так случилось. «Случай сделал положение; гений воспользовался им», – говорит история.

Но что такое случай? Что такое гений?

Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое то явление; думаю, что не могу знать; потому не хочу знать и говорю: случай. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действие; не понимаю, почему это происходит, и говорю: гений.

Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей.

Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей; стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, – и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении.

Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова случай и гений.

Стоит только признать, что цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах, сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные; и не только не нужно будет объяснять случайностию тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы.

Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как ни к одному растению нельзя придумать других, более соответственных ему, цвета и семени, чем те, которые оно производит, точно так же невозможно придумать других двух людей, со всем их прошедшим, которое соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить.

Основной, существенный смысл европейских событий начала нынешнего столетия есть воинственное движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад. Первым зачинщиком этого движения было движение с запада на восток. Для того чтобы народы запада могли совершить то воинственное движение до Москвы, которое они совершили, необходимо было: 1) чтобы они сложились в воинственную группу такой величины, которая была бы в состоянии вынести столкновение с воинственной группой востока; 2) чтобы они отрешились от всех установившихся преданий и привычек и 3) чтобы, совершая свое воинственное движение, они имели во главе своей человека, который, и для себя и для них, мог бы оправдывать имеющие совершиться обманы, грабежи и убийства, которые сопутствовали этому движению.

И начиная с французской революции разрушается старая, недостаточно великая группа; уничтожаются старые привычки и предания; вырабатываются, шаг за шагом, группа новых размеров, новые привычки и предания, и приготовляется тот человек, который должен стоять во главе будущего движения и нести на себе всю ответственность имеющего совершиться.

Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место.

Невежество сотоварищей, слабость и ничтожество противников, искренность лжи и блестящая и самоуверенная ограниченность этого человека выдвигают его во главу армии. Блестящий состав солдат итальянской армии, нежелание драться противников, ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему военную славу. Бесчисленное количество так называемых случайностей сопутствует ему везде. Немилость, в которую он впадает у правителей Франции, служит ему в пользу. Попытки его изменить предназначенный ему путь не удаются: его не принимают на службу в Россию, и не удается ему определение в Турцию. Во время войн в Италии он несколько раз находится на краю гибели и всякий раз спасается неожиданным образом. Русские войска, те самые, которые могут разрушить его славу, по разным дипломатическим соображениям, не вступают в Европу до тех пор, пока он там.

По возвращении из Италии он находит правительство в Париже в том процессе разложения, в котором люди, попадающие в это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются. И сам собой для него является выход из этого опасного положения, состоящий в бессмысленной, беспричинной экспедиции в Африку. Опять те же так называемые случайности сопутствуют ему. Неприступная Мальта сдается без выстрела; самые неосторожные распоряжения увенчиваются успехом. Неприятельский флот, который не пропустит после ни одной лодки, пропускает целую армию. В Африке над безоружными почти жителями совершается целый ряд злодеяний. И люди, совершающие злодеяния эти, и в особенности их руководитель, уверяют себя, что это прекрасно, что это слава, что это похоже на Кесаря и Александра Македонского и что это хорошо.

Тот идеал славы и величия, состоящий в том, чтобы не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение, – этот идеал, долженствующий руководить этим человеком и связанными с ним людьми, на просторе вырабатывается в Африке. Все, что он ни делает, удается ему. Чума не пристает к нему. Жестокость убийства пленных не ставится ему в вину. Ребячески неосторожный, беспричинный и неблагородный отъезд его из Африки, от товарищей в беде, ставится ему в заслугу, и опять неприятельский флот два раза упускает его. В то время как он, уже совершенно одурманенный совершенными им счастливыми преступлениями, готовый для своей роли, без всякой цели приезжает в Париж, то разложение республиканского правительства, которое могло погубить его год тому назад, теперь дошло до крайней степени, и присутствие его, свежего от партий человека, теперь только может возвысить его.

Он не имеет никакого плана; он всего боится; но партии ухватываются за него и требуют его участия.

Он один, с своим выработанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообожания, с своею дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, – он один может оправдать то, что имеет совершиться.

Он нужен для того места, которое ожидает его, и потому, почти независимо от его воли и несмотря на его нерешительность, на отсутствие плана, на все ошибки, которые он делает, он втягивается в заговор, имеющий целью овладение властью, и заговор увенчивается успехом.

Его вталкивают в заседание правителей. Испуганный, он хочет бежать, считая себя погибшим; притворяется, что падает в обморок; говорит бессмысленные вещи, которые должны бы погубить его. Но правители Франции, прежде сметливые и гордые, теперь, чувствуя, что роль их сыграна, смущены еще более, чем он, говорят не те слова, которые им нужно бы было говорить, для того чтоб удержать власть и погубить его.

Случайность, миллионы случайностей дают ему власть, и все люди, как бы сговорившись, содействуют утверждению этой власти. Случайности делают характеры тогдашних правителей Франции, подчиняющимися ему; случайности делают характер Павла I, признающего его власть; случайность делает против него заговор, не только не вредящий ему, но утверждающий его власть. Случайность посылает ему в руки Энгиенского и нечаянно заставляет его убить, тем самым, сильнее всех других средств, убеждая толпу, что он имеет право, так как он имеет силу. Случайность делает то, что он напрягает все силы на экспедицию в Англию, которая, очевидно, погубила бы его, и никогда не исполняет этого намерения, а нечаянно нападает на Мака с австрийцами, которые сдаются без сражения. Случайность и гениальность дают ему победу под Аустерлицем, и случайно все люди, не только французы, но и вся Европа, за исключением Англии, которая и не примет участия в имеющих совершиться событиях, все люди, несмотря на прежний ужас и отвращение к его преступлениям, теперь признают за ним его власть, название, которое он себе дал, и его идеал величия и славы, который кажется всем чем то прекрасным и разумным.

Как бы примериваясь и приготовляясь к предстоящему движению, силы запада несколько раз в 1805 м, 6 м, 7 м, 9 м году стремятся на восток, крепчая и нарастая. В 1811 м году группа людей, сложившаяся во Франции, сливается в одну огромную группу с серединными народами. Вместе с увеличивающейся группой людей дальше развивается сила оправдания человека, стоящего во главе движения. В десятилетний приготовительный период времени, предшествующий большому движению, человек этот сводится со всеми коронованными лицами Европы. Разоблаченные владыки мира не могут противопоставить наполеоновскому идеалу славы и величия, не имеющего смысла, никакого разумного идеала. Один перед другим, они стремятся показать ему свое ничтожество. Король прусский посылает свою жену заискивать милости великого человека; император Австрии считает за милость то, что человек этот принимает в свое ложе дочь кесарей; папа, блюститель святыни народов, служит своей религией возвышению великого человека. Не столько сам Наполеон приготовляет себя для исполнения своей роли, сколько все окружающее готовит его к принятию на себя всей ответственности того, что совершается и имеет совершиться. Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния. Лучший праздник, который могут придумать для него германцы, – это празднование Иены и Ауерштета. Не только он велик, но велики его предки, его братья, его пасынки, зятья. Все совершается для того, чтобы лишить его последней силы разума и приготовить к его страшной роли. И когда он готов, готовы и силы.