Хьюз, Говард

| Говард Хьюз | |

| англ. Howard Hughes | |

Фото 1938-го года | |

| Имя при рождении: |

Говард Робард Хьюз — младший |

|---|---|

| Род деятельности: | |

| Место рождения: | |

| Место смерти: | |

| Супруга: |

Элла Райс (1925—1929) |

Го́вард Ро́бард Хьюз — младший (англ. Howard Robard Hughes, Jr.; 24 декабря 1905 — 5 апреля 1976) — американский предприниматель, инженер, пионер авиации, режиссёр, продюсер. В конце 1960-х годов Хьюз считался обладателем первого или второго (после Пола Гетти) состояния в США, оценивавшегося, по разным источникам, в 1,4—2 млрд долларов. Среди крупнейших компаний, в разные годы входивших в холдинг Говарда Хьюза: Hughes Tool Company[en], Hughes Aircraft, AirWest[en], Hughes Helicopters, TWA, HHMI[en], RKO Pictures. По утверждению Ричарда Никсона — «самый могущественный человек в мире» («most powerful man in the world»)[1].

Режиссёр и независимый продюсер известных фильмов: «Ангелы ада», «Лицо со шрамом», «Вне закона»[en] и других. С 1947 по 1954 год владелец компании RKO Pictures. Картины, которые он продюсировал, дважды номинировались на «Оскар» за лучший фильм. В 1927 году спродюсированная им комедия «Два аравийских рыцаря» получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая режиссура комедии». Открыл таких актёров, как Джин Харлоу, Джейн Рассел, Джек Бьютел[en], Энн Дворак, Пол Муни и других. Сотрудничал с Льюисом Майлстоуном, Говардом Хоуксом, Фрэнком Ллойдом и другими режиссёрами.

Участвовал в создании и испытании новаторских самолётов H-4 Hercules, XF-11, Constellation. Руководил разработкой и испытывал важные технологические решения в самолётостроении и авионике: убирающиеся шасси, цельнометаллический моноплан, средства радионавигации, автопилот. Установил несколько мировых рекордов в авиации. Основатель исследовательской и опытно-конструкторской компании Hughes Aircraft, вертолетостроительной корпорации Hughes Helicopters. Крупнейший акционер компании TWA с 1938 по 1966 год.

Стал знаменит благодаря эксцентричному характеру и многочисленным скандальным романам со звёздами кино и шоу-бизнеса. Эпатажное поведение в начале и полное затворничество в конце жизни, отягощённое душевной болезнью, управление одной из крупнейших бизнес-империй США, вовлечение в политические скандалы — всё это породило растиражированный образ чудаковатого и таинственного миллиардера. Биография Говарда Хьюза стала прототипом для целой череды вымышленных героев и стала основой для многих произведений искусства.

Содержание

Биография

Кинематограф и авиация

Детство и юность

Говард Хьюз — единственный ребёнок в семье предпринимателя Говарда Робарда Хьюза[en] и домохозяйки Аллен Стоун Гано, появился на свет 24 декабря 1905 года, согласно метрической книге. Роды были тяжёлыми, Аллен потеряла много крови и едва выжила[2]. Ребёнок был долгожданный и выстраданный — мать Говарда долгое время не могла забеременеть. Родители отложили оформление свидетельства о рождении на будущее. В итоге документ ими так и не был выписан и оформили его только в 1941 году, со слов и по памяти тёти будущего миллиардера — Аннет Гано. В некоторых источниках встречаются и альтернативные даты рождения, в частности 14 сентября 1905 года[3] и 24 сентября 1905 года[4][5][~ 1].

Говард Хьюз — единственный ребёнок в семье предпринимателя Говарда Робарда Хьюза[en] и домохозяйки Аллен Стоун Гано, появился на свет 24 декабря 1905 года, согласно метрической книге. Роды были тяжёлыми, Аллен потеряла много крови и едва выжила[2]. Ребёнок был долгожданный и выстраданный — мать Говарда долгое время не могла забеременеть. Родители отложили оформление свидетельства о рождении на будущее. В итоге документ ими так и не был выписан и оформили его только в 1941 году, со слов и по памяти тёти будущего миллиардера — Аннет Гано. В некоторых источниках встречаются и альтернативные даты рождения, в частности 14 сентября 1905 года[3] и 24 сентября 1905 года[4][5][~ 1].

Его отец, Говард Хьюз-старший, был основателем компании Hughes Tool Company, занимавшейся производством бурового оборудования. Компания быстро поднялась на волне нефтяного бума начала XX века. Хьюз-старший доработал конструкцию конического шарошечного долота и, благодаря использованию грамотной бизнес-модели, сколотил значительное состояние. Отец был всецело занят работой, воспитывала сына в основном мать. Санни (Sonny (англ.) — сынок) как называли Говарда дома, рос болезненным ребёнком, а Аллен была чрезвычайно мнительна. Мать много времени уделяла гигиене сына и всячески пыталась оградить ребёнка от опасности инфекций и микробов и изолировала от общества других детей. Регулярно она устраивала сыну тщательную проверку его тела. Когда мальчику было 13 лет, у него неожиданно отнялись ноги. Доктора предполагали, что это полиомиелит, но через несколько месяцев недуг прошёл так же внезапно, как появился[6].

С детства Хьюз был замкнут, сторонился общества других детей[7]. Единственным его школьным другом был Дадли Шарп, сын партнера по бизнесу отца. Уже с малых лет Хьюз сам находил себе развлечения: изучал физику и математику, рано проявил задатки изобретателя и инженера. В 12 лет мальчик собрал в оборудованной отцом домашней мастерской мотовелосипед, затем радиопередатчик и начал самостоятельно осваивать азбуку Морзе. Серьёзно увлекался фотографией. Говард поменял много учебных заведений. Сначала он учился в элитной частной школе Prosso Academy в Хьюстоне. Затем отец, пытаясь уберечь от чрезмерной опеки матери, отправил сына в Школу Фессенден[en], недалеко от Бостона. В возрасте 14 лет его перевели в школу Тетчер[en] (Охай, Калифорния)[8]. Отец всячески поощрял стремление сына к науке и ни в чём ему не отказывал — юный Говард получал до 5000 долларов на личные расходы в неделю[9].

Будущий миллиардер так и не получил систематического образования. Говард покинул школу Тетчер не доучившись. Вместо занятий юноша предпочитал проводить время в хьюстонском гольф-клубе Кантри Клаб[10]. Будучи в Калифорнии, Говард посещал по личной инициативе отдельные лекции в Калифорнийском технологическом институте. Хьюз-старший, не спрашивая мнения юноши, определил сына в университет Райса[10]. Вернувшись ненадолго в родной Хьюстон, Говард в 1923 году поступил в университет, но занятия не посещал[11].

Будущий миллиардер так и не получил систематического образования. Говард покинул школу Тетчер не доучившись. Вместо занятий юноша предпочитал проводить время в хьюстонском гольф-клубе Кантри Клаб[10]. Будучи в Калифорнии, Говард посещал по личной инициативе отдельные лекции в Калифорнийском технологическом институте. Хьюз-старший, не спрашивая мнения юноши, определил сына в университет Райса[10]. Вернувшись ненадолго в родной Хьюстон, Говард в 1923 году поступил в университет, но занятия не посещал[11].

Родители рано ушли из жизни. Как и предсказывали врачи, Аллен больше не смогла иметь детей. В 1922 году Аллен ждала ребёнка, но беременность оказалась внематочной и она скончалась после неудачно проведённой операции. В 1924 году из-за сердечного приступа ушёл из жизни отец. Говард спокойно принял печальные известия, не выказав никаких эмоций. Примерно год воспитанием молодого человека занималась его тётя Аннет. По законам штата 18-летний юноша не мог рассчитывать на полный контроль над наследством. Однако он не стал пускать дела на самотёк. Прежде всего, Говард урегулировал вопросы с родственниками, попытавшимися сразу продать компанию и, по собственному выражению, «послал их ко всем чертям»[12]. Зная, что дело будет решаться в суде, Говард поближе познакомился с судьёй Уолтером Монтьё. Они сыграли партию в гольф и договорились. Молодой человек был признан дееспособным, но должен был продолжить обучение в университете. Хьюз пообещал, что получит высшее образование[13].

В 1924 году Хьюз-младший стал единоличным владельцем предприятия отца[14]. На момент смерти основателя, рыночная стоимость компании Hughes Tool составляла около 2 млн долларов[15]. Управляющим компании остался Рудольф Кулделл — опытный специалист старой закалки, долго работавший с Хьюзом-старшим. В 1925 году Говард познакомился с человеком, сыгравшим важную роль в его жизни — Ноем Дитрихом[en]. Решение о приёме на работу снова было принято при участии любимой игры Говарда. Хьюз протянул Ною карточку с количеством ударов, затраченных на прохождение поля для гольфа, и тот мгновенно назвал сумму. Предложение о приёме в штат Hughes Tool поступило немедленно[16]. Дитрих был назначен консультантом Hughes Tool и затем стал ведущим сотрудником, на котором во многом и держалась вся финансовая сторона работы организации. Слова, которые очень часто использовал Хьюз: «Ной сделает это»[17]. Hughes Tool почти два десятилетия оставалась основным генератором прибыли для Хьюза, поддерживая его в самых разнообразных начинаниях[18][19].

Кинематограф

Новый владелец Hughes Tool не особенно интересовался нефтедобычей — его увлекали иные перспективы. Нарушив обещание данное судье, продолжать обучение в университете Хьюз не стал. Говард поставил сам себе в дневнике три цели:

1. Стать лучшим гольфистом мира 2. Лучшим пилотом 3. Самым известным продюсером фильмов[20].

В июне 1925 года он женился на Элле Райс, происходившей из влиятельной хьюстонской семьи основателей Университета Райса. Затем Говард сообщил тёте Аннет, что уезжает в Калифорнию «снимать фильмы» и пара перебирается в Голливуд. Молодожёны приобрели дом в элитном районе Лос-Анджелеса Hancock Park (en). Калифорния и Лос-Анджелес нравились Говарду гораздо больше, чем Хьюстон, город с устоявшимся бытом и патриархальным укладом. Голливуд начала 1920-х — центр кинематографического бума, пространство свободной морали и нравов. В детстве Говард много времени проводил со своим дядей Рупертом[en]. Тот был известным сценаристом, режиссёром и продюсером, работавшим вместе с самим Сэмюэлем Голдвином, основателем студии MGM. Племянник, навещая дядю, посещал голливудский свет[9]. Хьюз-младший встречался со своими кумирами: легендами серебряного экрана: Дугласом Фэрбенксом и Мэри Пикфорд. Хьюз-старший был близко знаком с Мэй Мюррей и Аллой Назимовой[21]. Говард ещё ребёнком завёл себе тетрадку, куда записывал мысли о просмотренных фильмах, заметки о том, как бы он снял некоторые сцены по-своему[8].

В июне 1925 года он женился на Элле Райс, происходившей из влиятельной хьюстонской семьи основателей Университета Райса. Затем Говард сообщил тёте Аннет, что уезжает в Калифорнию «снимать фильмы» и пара перебирается в Голливуд. Молодожёны приобрели дом в элитном районе Лос-Анджелеса Hancock Park (en). Калифорния и Лос-Анджелес нравились Говарду гораздо больше, чем Хьюстон, город с устоявшимся бытом и патриархальным укладом. Голливуд начала 1920-х — центр кинематографического бума, пространство свободной морали и нравов. В детстве Говард много времени проводил со своим дядей Рупертом[en]. Тот был известным сценаристом, режиссёром и продюсером, работавшим вместе с самим Сэмюэлем Голдвином, основателем студии MGM. Племянник, навещая дядю, посещал голливудский свет[9]. Хьюз-младший встречался со своими кумирами: легендами серебряного экрана: Дугласом Фэрбенксом и Мэри Пикфорд. Хьюз-старший был близко знаком с Мэй Мюррей и Аллой Назимовой[21]. Говард ещё ребёнком завёл себе тетрадку, куда записывал мысли о просмотренных фильмах, заметки о том, как бы он снял некоторые сцены по-своему[8].

В 1927 году Говард приобрёл небольшую продюсерскую компанию Caddo Films и затем выкупил помещение для офиса в Лос-Анджелесе по адресу Romain Street 7000. Здание, похожее на средневековую крепость, на долгие годы стало центральным офисом растущей империи Говарда Хьюза. Здесь же осуществлялся монтаж картин. Договор на дистрибьюцию фильмов был заключён с United Artists[22]. 22-летний юноша стал независимым агентом, который самостоятельно занялся продюсированием и производством картин, вне сферы влияния студий мейджоров[en]. Первую полнометражную работу «Swell Hogan» видел только сам Говард и редактор, до кинотеатров она не дошла. Вторая лента «Играют все» («Everybody’s acting») вышла в прокат и окупила свой бюджет. В 1927 году третья картина 23-летнего продюсера и режиссёра, комедия «Два аравийских рыцаря», получила премию «Оскар», в номинации лучшая режиссура комедии[23]. Картина стала прорывом к новым высотам также для режиссёра Льюиса Майлстоуна, с которым Хьюз и в дальнейшем успешно сотрудничал[24].

Тема войны оставалась весьма популярной в кинематографе того времени. В 1928 году Говард подготовил сценарий и начал съёмки картины «Ангелы ада», посвящённой британским военным лётчикам Первой мировой[25]. Хьюз, с присущей ему скрупулёзностью, очень тщательно подошёл к производству[26]. Долгие месяцы пришлось ждать правильную погоду, при которой можно было с должным эффектом снять задуманные воздушные трюки[27]. Он добивался технического совершенства в сложных сценах, в которых было задействовано свыше 80 старых аэропланов. Хьюз преследовал цель также скупить все аэропланы и призвать всех лётчиков, дабы они не достались конкурентам. Когда пилоты отказались исполнять трюк, который хотел увидеть Говард, он лично сел за штурвал аэроплана. Манёвр был выполнен, но самолёт потерял управление и разбился при посадке. Говард сломал скулу и едва остался цел. В сцене атаки немецкого бомбардировщика, Говард хотел запечатлеть то, как был подбит британский истребитель и как он, свалившись в штопор, врезался в землю. Ради зрелища режиссёр пошёл на потерю самолёта (пилот выбросился с парашютом) — но сцену снял. Всего погибло три лётчика в ходе производства картины[28].

Тема войны оставалась весьма популярной в кинематографе того времени. В 1928 году Говард подготовил сценарий и начал съёмки картины «Ангелы ада», посвящённой британским военным лётчикам Первой мировой[25]. Хьюз, с присущей ему скрупулёзностью, очень тщательно подошёл к производству[26]. Долгие месяцы пришлось ждать правильную погоду, при которой можно было с должным эффектом снять задуманные воздушные трюки[27]. Он добивался технического совершенства в сложных сценах, в которых было задействовано свыше 80 старых аэропланов. Хьюз преследовал цель также скупить все аэропланы и призвать всех лётчиков, дабы они не достались конкурентам. Когда пилоты отказались исполнять трюк, который хотел увидеть Говард, он лично сел за штурвал аэроплана. Манёвр был выполнен, но самолёт потерял управление и разбился при посадке. Говард сломал скулу и едва остался цел. В сцене атаки немецкого бомбардировщика, Говард хотел запечатлеть то, как был подбит британский истребитель и как он, свалившись в штопор, врезался в землю. Ради зрелища режиссёр пошёл на потерю самолёта (пилот выбросился с парашютом) — но сцену снял. Всего погибло три лётчика в ходе производства картины[28].

После того как «Ангелы ада» были почти готовы и смонтированы, Хьюз увидел и услышал первую звуковую картину «Певец джаза». Он решил, не медля, переделать свою работу из немого в звуковой вариант, не считаясь с расходами. Из-за этого пришлось полностью переписать сценарий, добавив диалоги. Картину начинали снимать с Гретой Ниссен[en] в главной роли. После перехода на звуковой вариант Ниссен, из-за её сильного норвежского акцента, пришлось уволить, и в 1929 году Говард нашёл новую исполнительницу главной роли: Джин Харлоу. Затем продюсер решился на другую революционную новинку — частично добавить цвет в некоторые сцены[29]. На производство картины пришлось потратить около трёх лет и рекордный по тем временам бюджет в 4 млн долларов. До 1941 года это была самая дорогая в производстве картина в истории кино[14]. Картина едва окупила затраты, собрав в прокате свыше 8 млн долларов[30]. Сильно беспокоило Хьюза и неприятное совпадение. В то же время снимался фильм «Утренний патруль»[en] режиссёра Говарда Хоукса, с сюжетом, до мелочей совпадавшим с «Ангелами ада». Не желая мириться с недобросовестной конкуренцией, Хьюз инициировал судебное разбирательство против Warner Bros.[31].

Семейная жизнь Говарда с первых же дней дала трещину. Молодые почти не проводили время вместе. Говард пропадал на съёмках. Рождество 1927 и 1928 года супруги провели порознь. Светское общество Хьюстона оживлённо обсуждало странное поведение молодого миллионера, но Говарду не было до этого дела. Последней каплей для Эллы стали слухи о многочисленных любовных связях её мужа на стороне, в том числе с Билли Дав. В 1929 году она собрала вещи и уехала домой, подав документы на развод[32].

«Лицо со шрамом»

С выходом на экраны «Маленького Цезаря» тема гангстерского кино становилась популярной и коммерчески перспективной. В 1930 году Хьюз приобрёл права на сценарий по роману Армитэджа Трейла «Лицо со шрамом», созданного по мотивам биографии Аль Капоне. Говард Хьюз, уже заработавший имя в киноиндустрии, попытался заинтересовать крупных игроков, но студии-мейджоры отказались принимать в производство скандальный сюжет будущего фильма «Лицо со шрамом». Лента продюсировалась в Caddo Films как независимая. В качестве режиссёра «Лица со шрамом» Хьюз видел Говарда Хоукса, вот только отношения в тот момент были не лучшими. Продолжался судебный процесс по поводу возможного плагиата в «Утреннем патруле». В июле 1930 года Хьюз послал приглашение Хоуксу на партию в гольф, а тот, как известно, очень увлекался спортом и гольфом в частности. После 18 лунок в Lakeside Country club противники помирились и договорились об условиях съёмок[13].

Картина затрагивала сложные вопросы насилия, коррупции, инцеста. Хьюз собирался снять жёсткую криминальную драму, играя с закрытыми тогда темами[33]. Хоукс, будучи режиссёром картины, видел её совсем в другом ключе — как современное прочтение истории семьи Борджиа. Продюсер и режиссёр долго спорили и, в конце концов, сошлись на компромиссе, ближе к варианту Хьюза. Автор сценария в первом его варианте оставил к концовке фильма 25 трупов. Говард решил, что и этого мало, попросив дополнить сценарий. Актёров на главные роли снова пришлось искать среди малоизвестных имён[34]. Лента стала открытием для актёров Пола Муни и Энн Дворак. Хьюзу пришлось выдержать настоящее сражение с комитетом кодекса Хейса, из-за чрезмерной жестокости и вульгарности некоторых сцен. Картина вышла на экраны только в марте 1932 года, с альтернативной концовкой, почти год спустя окончания монтажа. Она получила блестящие отзывы критики и собрала хорошую кассу. Долгая тяжба с MPAA и комитетом кодекса Хейса продолжалась до 1940-х годов, когда драма вышла в повторный прокат. Картина «Лицо со шрамом» оказала большое влияние на развитие жанра гангстерского фильма, в том виде, каким мы его знаем сейчас[35].

Ной Дитрих, как правило, поддерживал большинство инициатив Хьюза, увлеченного кинематографом и авиацией. Кулделл, наоборот, постоянно опасался того, что ветреная натура хозяина компании, вовлечение в крайне рискованные предприятия в неблагоприятный момент поставит Hughes Tool на грань банкротства. Во многом благодаря Кулделлу, компания Hughes Tool выросла до производителя мирового уровня. С 200 человек в 1920 году, через десять лет штат увеличился до 2000 сотрудников[15]. Тем не менее, постоянные разбирательства между Кулделлом и Дитрихом закончились тем, что именно Дитрих в 1930-е годы вышел на первые роли в компании[36].

Кинобизнес продолжал оставаться для Говарда весьма рискованным вложением средств, хотя он и пытался следовать конъюнктуре. Помимо продюсирования картин, он рассматривал возможность приобретения сети кинотеатров и киностудий, но был вынужден поумерить пыл[37]. В 1931—1932 годах Caddo Films выпустила целый ряд картин: «Первая полоса», «Возраст любви»[en], «Король воздуха»[en] и других. Пресса хорошо оценила картины, однако в прокате картины едва отбивали затраты на производство[38]. Пытаясь найти причины неудач, Хьюз предполагал, что палки в колёса ему вставляет дистрибьютер United Artists (UA), уделяя основное внимание в прокате собственным релизам. Он безуспешно пытался судиться по данному поводу с UA[39]. Как бы то ни было, в 1932 году Хьюз прислушался к мнению Дитриха и временно прекратил работы и инвестиции в области кинематографа[22].

Увлечение авиацией

В первый раз Говард прокатился на биплане Waco[en], когда ему было 14 лет, и с тех пор авиация стала его страстью[40]. В ходе съёмок «Ангелов ада» Хьюзу пришлось много работать над подготовкой аэропланов и летать самому, выполняя рискованные трюки. Одновременно с производством картины Говард посещал лётную школу в Санта-Монике. Первые уроки аэробатики ему давал Шарль Лежотте — ас Первой мировой и консультант картины[41]. В 1928 году Хьюз получил официальную лицензию пилота и в 1930 году купил свой первый самолёт Boeing 100A[en] [42].

Hughes Tool выжила в Великую депрессию. Кулделлу даже пришлось открыть подразделение, занимавшееся производством пива (Gulf Brewing Company), с тем чтобы справиться в тяжёлое время, благо сухой закон как раз отменили[43]. В самый разгар финансового кризиса Хьюз начинает рискованное дело. В 1932 году предприниматель основал опытно-конструкторскую компанию Hughes Aircraft. Под её будущие нужды было приобретено около 1200 акров земли недалеко от Калвер-Сити, построены ангары и закуплено 6 самолётов-амфибий Sikorsky S-43[en] [44]. В далеко идущих планах Говарда стояла цель: стать ведущим поставщиком армии США. Начинала компания с разработки единичных экземпляров опытных летательных аппаратов. Первым сотрудником компании в апреле 1933 года стал талантливый инженер Гленн Одекирк[en], помогавший Говарду ещё на съёмках «Ангелов Ада»[45].

У Говарда Хьюза была привычка исчезать из дома, никого не предупредив, и отправляться налегке путешествовать по стране. В сентябре 1932 года он уехал из дома, ничего не сказав в офисе и дома. Коротко постригшись и купив недорогой деловой костюм, он уехал в Техас, в Форт-Уэрт. Там Хьюз, под именем Чарльза Говарда, устроился на работу в местном офисе American Airlines в качестве клерка багажного отделения с окладом $115 в месяц. Одновременно Говард записался на внутренние курсы пилотов. За три недели, удивляя преподавателей своей памятью и дисциплиной, Хьюз освоил управление пассажирским самолётом Fokker и сдал экзамен на специальность второго пилота. Во время первого полёта новоиспеченного пилота American Airlines обман раскрылся, однако Хьюз получил необходимый опыт[46]. Странствия на том не закончились. Вскоре ещё раз на несколько месяцев покинул дом. Скрывая свою личность под вымышленным именем Уэйн Ректор, Говард бродяжничал и путешествовал автостопом по всей стране. Взяв в дорогу только сотню долларов, он перебивался случайными заработками. Заняв денег, Говард купил камеру и, вспомнив детское увлечение, зарабатывал на жизнь свадебными фотографиями[47].

У Говарда Хьюза была привычка исчезать из дома, никого не предупредив, и отправляться налегке путешествовать по стране. В сентябре 1932 года он уехал из дома, ничего не сказав в офисе и дома. Коротко постригшись и купив недорогой деловой костюм, он уехал в Техас, в Форт-Уэрт. Там Хьюз, под именем Чарльза Говарда, устроился на работу в местном офисе American Airlines в качестве клерка багажного отделения с окладом $115 в месяц. Одновременно Говард записался на внутренние курсы пилотов. За три недели, удивляя преподавателей своей памятью и дисциплиной, Хьюз освоил управление пассажирским самолётом Fokker и сдал экзамен на специальность второго пилота. Во время первого полёта новоиспеченного пилота American Airlines обман раскрылся, однако Хьюз получил необходимый опыт[46]. Странствия на том не закончились. Вскоре ещё раз на несколько месяцев покинул дом. Скрывая свою личность под вымышленным именем Уэйн Ректор, Говард бродяжничал и путешествовал автостопом по всей стране. Взяв в дорогу только сотню долларов, он перебивался случайными заработками. Заняв денег, Говард купил камеру и, вспомнив детское увлечение, зарабатывал на жизнь свадебными фотографиями[47].

Осенью 1935 года партнёр по гольфу Рэндольф Скотт познакомил Говарда с актёром Кэри Грантом. Впоследствии они регулярно вместе отдыхали, кутили, соперничали за внимание прекрасного пола. Они очень совпадали характерами, и у них был примерно один размер одежды. Грант нередко одалживал другу смокинги и фраки из своего гардероба. У Гранта Говард перенял стиль и аристократичную манеру одеваться[48]. Узнав о том, что Кэри снимается в картине «Сильвия Скарлетт»[en], Говард посетил съёмочную площадку и там впервые встретил Кэтрин Хепбёрн. Они быстро сошлись и стали проводить много времени вместе. Миллионер катал актрису на самолёте и научил её управлять своим любимым Sikorsky. Как-то раз они вместе исполнили опасный трюк, пролетев под нью-йоркским мостом Куинсборо на S-43, после чего Кэтрин долго не могла прийти в себя. Знакомство могло перерасти в брак. Говард сделал девушке официальное предложение и познакомился с её родителями. В августе 1937 года Хепберн переехала вместе со своей прислугой в дом к Хьюзу по адресу 211 Murfield Road в Лос-Анджелесе. Примерно через год они расстались, сохранив, впрочем, самую тёплую дружбу на долгие годы[49].

Рекорды

С 1935 года Хьюз и его компания готовятся участвовать в конкурсе на новый истребитель для ВВС США. Предприниматель нанимает целую группу талантливых молодых инженеров, которые начинают работу в Hughes Aircraft. Компания занимается передовыми разработками и технологическими новинками. В рамках конкурса ещё в 1934 году Хьюз начал разработку самолета H-1, прозванного Flying Bullet («Летящая пуля»). В этом моноплане были воплощены несколько важных новинок, в частности, бесклёпочный цельнометаллический фюзеляж, убирающиеся шасси[50]. Крылья небольшого размера и малый запас топлива были спроектированы с определённой целью — достижения рекордной скорости на малой дистанции[47]. Конкурс выиграть не удалось, но предприниматель не оставлял попыток привлечь внимание к своей разработке[45]. В августе 1935 года, после 18 месяцев подготовки, Говардом Хьюзом было установлено высшее мировое достижение — скорость 567 км/ч на дистанции 3 км[51]. На самолёте H-1 был смонтирован стандартный радиальный двигатель Pratt & Whitney R-1535[en]. Благодаря тюнингу, выполненному инженером Одекирком, и использованию высокооктанового бензина двигатель был форсирован от 750 л. с. до 1000 л. с. При попытке перейти на второй топливный бак система переключения не сработала, двигатель заглох, и пилот был вынужден спланировать на свекольное поле, повредив при посадке летательный аппарат[52].

Механики не успевали восстановить Flying Bullet, и свой следующий рекорд авиатор решил бить на другом аппарате. Теперь рекордсмена интересовала не скорость, а дистанция. Самолёт Northrop Gamma[en] разрекламировала Жаклин Кокран. Хьюз позаимствовал аппарат у знаменитой женщины-пилота, пообещав ей спонсорскую помощь. На самолёте он заменил двигатель, смонтировав Wright Cyclone R-1820G мощностью 850 л. с.[53]. В январе 1936 года Говард установил на самолёте Gamma рекорд скорости при полёте на длинной дистанции. Сразу после взлета оказалось, что радио не работает и пилот вел машину без связи с землёй. Несмотря на неисправность, пилот отказался возвращаться назад, так как боялся, что ему долго придётся ждать столь благоприятной погоды по всему маршруту следования. Вылетев из Бербанка (Калифорния), спустя 9 часов 27 минут и 10 секунд он приземлился в Ньюарке, побив трансконтинентальный рекорд. Журналистам рекордсмен скромно описал полёт так: «Я только сидел в кресле, всю работу проделал двигатель»[54]. Хьюз остался неудовлетворён результатом и решил переделать Flying Bullet для рекордов на большие дистанции[55].

19 января 1938 года Говард вырулил на дорожку аэродрома в Бербанке на реконструированном Flying Bullet для атаки на очередной трансамериканский рекорд. В модернизацию самолёта было вложено $125 тыс. Отрабатывалась теория достижения высокой скорости за счёт полёта на большой высоте. Пилот набрал высоту в 20 000 футов (6100 м). Теория оказалась верна. Средняя скорость составила 380 миль в час (611 км/ч), однако из-за несовершенства кислородной маски Хьюз был подвержен гипоксии и начал терять контроль над управлением летательным аппаратом. С трудом ему удалось сохранить сознание. При подлёте к Ньюарку снова оказалось, что радио не работает и пилот не смог связаться с землёй, чтобы запросить подготовку посадочной полосы. В результате пришлось 18 минут кружить над аэродромом, пока самолёт, наконец, не заметили и дали добро на посадку[57].

В 1938 году Хьюз начал подготовку к кругосветному перелёту, приуроченному к нью-йоркской всемирной выставке. Он выбрал для этой цели пассажирский Lockheed 14 (en) и за два месяца подготовил его к установлению рекорда. Первоначально командой к полёту готовился хорошо известный лётчику Sikorsky S-43, но у него был большой расход топлива и относительно малая скорость. L-14 был недостаточно велик для того, чтобы нести необходимый запас топлива и снаряжения, но Хьюз, игнорируя возражения своей команды, выбрал именно его[49]. Среди прочего на летательном аппарате был установлен новый автопилот конструкции компании Sperry[58]. Наученный горьким опытом предыдущих поломок, конструктор продублировал ключевые системы летательного аппарата. Путешественники постарались тщательно собраться — они заранее подготовили напечатанные тексты на русском языке на тот случай, если потерпят бедствие на территории СССР. Перед полётом были сделаны все необходимые распоряжения в связи с новым завещанием Хьюза. Англичане не давали разрешение на пролёт над своей территорией, и из-за этого пришлось изменить маршрут. Подготовка затянулась на год[59].

10 июля 1938 года, загруженный 1500 галлонами топлива (5 678 литров), Lockheed с шестью членами экипажа на борту вылетел из Нью-Йорка. Несмотря на продолжительную подготовку, организаторы перелёта не учли того, что для перегруженного самолёта взлётно-посадочная полоса (ВПП) окажется слишком короткой. Говард решил не делать вторую попытку перед толпой, собравшейся на проводы, и с риском для жизни взлетел, оторвавшись от земли уже за пределами полосы, с грунта, немного повредив шасси[49]. Экипаж взял курс на Париж. Следующим пунктом маршрута была Москва, где путешественников ждал тёплый приём на Центральном аэродроме, но остановка продолжалась всего около двух часов[60]. Затем самолёт побывал в городах Омск, Якутск, Фэрбанкс (Аляска), Миннеаполис и, наконец, 14 июля вернулся в аэропорт Флойд Беннетт Филд[en]. Был установлен новый рекорд: за 3 дня 19 часов 8 минут и 10 секунд самолёт пролетел 23 612 км. Возвращение было триумфальным. На улицах Нью-Йорка героев встречало до миллиона жителей[61]. Такой же восторженный приём ждал авиатора в родном Хьюстоне, где его приветствовало 350 тыс. жителей города. В газете Chicago Tribune о нём написали: «когда у нас есть такие лётчики, у Люфтваффе нет никаких шансов». Говард Хьюз, вместе с Чарльзом Линдбергом и Джеймсом Дулиттлом, вошёл в число легендарных пилотов Америки[62]. За свои достижения Хьюз был удостоен золотой медали Конгресса США, однако он был настолько занят, что так и не посетил церемонию вручения медали, проходившую в Вашингтоне. Медаль позже выслали по почте[40][63].

TWA и проект Constellation

В 1938 году Хьюз занялся проектом по поставке на вооружение ВВС США перехватчика под кодовым наименованием D-2. Характеристики будущего самолёта предполагались такими: практический потолок 6000 м, скорость до 580 км/ч. Предприниматель перенёс производство Hughes Aircraft на новое место — в город El Segundo (Калифорния) (en), где он приобрёл 1200 акров земли. Штат компании значительно расширился: до 500 человек. Было построено дополнительное здание для лабораторий и сборки летательных аппаратов. На новом месте компания оборудовала собственный аэродром с ВПП длиной 2900 м[64]. Основным источником прибыли в системе активов Хьюза оставалась компания Hughes Tool[65]. После окончания Великой депрессии, перед войной, компания практически монополизировала производство буров и свёрл для нефтедобычи. Дела шли прекрасно, и рыночная капитализация компании достигла $20 млн к 1940 году[66]. В конце 1930-х общая стоимость активов Говарда Хьюза оценивалась примерно в $60 млн. Несмотря на все усилия, Hughes Aircraft пока не интересовала заказчиков из военно-промышленного комплекса США. Личность владельца была постоянно в центре внимания СМИ, но настоящего успеха в бизнесе всё не наблюдалось. Предприниматель делился с близкими предположениями о том, что у военных сложился некий «комплекс Хьюза», и они не хотят с ним иметь дело из принципа. Тогда у Хьюза и возникла идея попытать счастья в гражданской авиации[67].

В конце 1938 года у Хьюза возник интерес к авиакомпании TWA, специализировавшейся на почтовых перевозках. Президентом компании недавно стал Джек Фрай[en] — пионер авиации, весьма популярная фигура с передовыми взглядами на развитие технологий[68]. В середине и конце 1930-х началась гонка между TWA, Pan American и American Airlines за лидерство в пассажирских авиаперевозках. В 1937 году Pan American разместила заказ на первые два Boeing Stratoliner[en] — революционную модель пассажирского самолёта. Stratoliner впервые был оборудован гермокабиной, позволявшей поднять эшелон на высоту свыше 6000 метров, где значительно снижалась болтанка и расход топлива. При очевидных преимуществах в Boeing подстраховались, выпустив самолёт, который, в случае, если он не устроит гражданских заказчиков, можно было легко переделать в бомбардировщик[69]. Салон вмещал всего 33 пассажира, и такая модель не могла оказать серьёзного влияния на рынок гражданской авиации[70].

Авиакомпании пока вели себя осторожно и не торопились вкладываться в новые модели. Споры происходили и на совете директоров TWA (тогда компания называлась Transcontinental & Western Airlines). Именно тогда в 1939 году Хьюз приобрёл 25 % акций TWA, став мажоритарным акционером TWA (переименованной в Trans World Airlines) и поддержал инициативу президента Джека Фрая с расширением флота компании. После своих рекордных полётов на больших высотах Хьюз не сомневался: это и есть магистральный путь развития гражданской авиации. Авиакомпании был нужен просторный четырёхмоторный авиалайнер с гермокабиной вместимостью до 100 пассажиров, способный доставить пассажиров от берега до берега страны менее чем за 10 часов. TWA самостоятельно не могла осуществить кардинальное обновление флота и прорыв на рынке пассажирских перевозок, однако, с появлением Хьюза, идея стала реальностью. С этим проектом Фрай и Хьюз обратились в Lockheed. К июню 1939 года ими был подготовлен дизайн проекта 049. Хьюз встретился с президентом Lockheed Робертом Гроссом[en]. Посмотрев чертежи и спецификацию, предприниматель бросил: «Пришлите счёт в Hughes Tool». Вместе они согласились на беспрецедентную в истории гражданской авиации сделку[71]. Хьюз подтвердил размещение предварительного заказа стоимостью 18 млн долларов за 40 новых самолётов, причём по условиям контракта Lockeed имела право собирать данные самолёты другим авиакомпаниям только после поставки 35 аппаратов TWA. Форма хвостового оперения была согласована с заказчиком — низкая высота летательного аппарата позволяла ему помещаться в ангарах TWA[70]. Разработка и строительство самолётов велись в условиях тотальной секретности, за которой лично следил Хьюз. Он справедливо полагал, что Constellation нанесёт удар основным конкурентам — Pan American и American Airlines. В решающий момент в схватку авиакомпаний вмешались форсмажорные обстоятельства — приближалась война[72].

«Вне закона»

Перед войной Говард был полон планов. Летом 1938 года Говард отдыхал в городе Ки-Уэст и начал работу над сценарием по мотивам романа «Иметь и не иметь» Эрнеста Хэмингуэя. Проект остался нереализованным, а права Хьюз перепродал Говарду Хоуксу, экранизировавшему роман в 1944 году[73]. В 1939 году на американские киноэкраны вышел вестерн «Джесси Джеймс»[en], сделавший «хорошую кассу». Хьюз снова решил следовать конъюнктуре[74] и в 1940 году начал производство картины с рабочим названием «Билли Кид». Картина снималась по мотивам истории жизни Билли Кида — легендарного стрелка с Дикого Запада. На пробы к картине, которые проводил лично продюсер, пришла 19-летняя секретарша Джейн Рассел и была утверждена на роль Рио Макдональд. Другим новичком стал страховой агент Джек Бьютел, получивший роль Билли Кида. Съёмки начались в ноябре 1940 года[75]. Наученный предыдущим горьким опытом, Хьюз ещё до начала производства показал сценарий представителю MPAA Джеффри Шурлоку и получил предварительное одобрение. Впрочем, как показали дальнейшие события, от проблем с цензурой картину это всё равно не спасло[76].

Просмотрев первый предварительный футаж, Хьюз сделал замечание режиссёру Говарду Хоуксу. Он считал, что чистое небо без облаков на заднем плане лишает кадр глубины. «Зачем нужно было ехать в такую даль на природу в Аризону, если подобную пустую сцену можно снять и в павильоне?» — спрашивал он Хоукса. Как и в «Ангелах ада», началось ожидание правильной погоды. Через две недели после начала съёмок Хоукс, понимая, что фильму грозит судьба очередного затянувшегося проекта, предложил Хьюзу самому занять режиссёрское кресло. Говард согласился, и для съёмочной группы это не предвещало лёгкой жизни. Хьюз, как правило, освобождался только вечером и тогда (в случае работы в павильоне) съёмки шли ночью. Как иронически писала New York Times о Хьюзе: он снимает с одному ему понятной скоростью (own bizarre pace)[74]. Затянувшееся производство привело к уже знакомой коллизии. Конкуренты в MGM быстро сняли и выпустили в 1941 году фильм «Билли Кид»[en] с близким сюжетом. Хьюз безуспешно пытался оспорить ситуацию лично с Луисом Майером. Пришлось переименовать картину с рабочего названия «Билли Кид» на «Вне закона»[77].

В начале 1941 года съёмки продолжились, и следующее затруднение возникло со сценой, в которой индейцы пытали героиню Джейн Рассел. Природа наделила девушку прекрасными формами, и обычный бюстгальтер не устраивал придирчивого режиссёра. Он начал разрабатывать специальную конструкцию с металлическими вставками[78]. Впрочем, сама Рассел вспоминала о том, что попытки Хьюза создать конструкцию, называемую сейчас невидимым бюстгальтером, оказались только бесполезной тратой времени. В фильме она пользовалась своим обычным бельём[79].

Понимаю — вы делаете всё зависящее для того, чтобы продемонстрировать грудь мисс Рассел. Однако я хочу сказать, что она выглядит ненатуральной, а это на самом деле не так. Я хочу, чтобы её груди двигались естественно с её движением в кадре, а не застыли как приклеенные. Это инженерная проблема, и я с ней разберусь лично.

Оригинальный текст (англ.)I know that you are making every effort to showcase Miss Russell's breasts. But I am just saying that they seem artificial or padded, which I know they are not. I want to see the tops of her breasts as she moves, not be held in place as if they were supported by concrete. This is an engineering problem, and I will handle it personally.

— Говард Хьюз[80]

Одновременно со съёмками Хьюз продолжал совершенствовать конструкцию самолёта D-2. Стараясь везде успевать, Хьюз перенёс съёмочную площадку фильма из Аризоны в Калифорнию, поближе к лабораториям Hughes Aircraft. Другой причиной паузы в производстве ленты стали проблемы на личном фронте, скандальный роман с 15-летней Фейт Домерг[en][78]. В феврале 1941 года съёмки фильма «Вне закона» завершились и начался монтаж[81]. В апреле 1941 года Говард был вынужден приостановить работу на нескольких фронтах. Обнаружив сыпь на руках, он обратился к врачу, который диагностировал у него сифилис. В эпоху до открытия антибиотиков данное заболевание нередко имело летальный исход или тяжёлые осложнения. Врачи рекомендовали лечение недавно открытым пенициллином, но больной предпочёл проверенные препараты на основе ртути и мышьяка. После пяти недель лечения состояние улучшилось[82]. Доктор предписал пациенту строго следить за личной гигиеной, что только усилило мизофобию Хьюза, которая преследовала его с детства. Говард тщательно продезинфицировал своё жилище, избавился от гардероба, постельного белья, всей ткани в доме и даже поменял свой автопарк[83].

Война и послевоенное время

Война

После нападения на Пёрл-Харбор США вступили во Вторую мировую войну. Весь флот самолётов TWA (как и других крупнейших авиакомпаний) был временно реквизирован в пользование американской армии. Выпуск Constellation оказался отложен до 1944 года. В 1941 году Хьюза, как самого известного в стране лётчика, собирались призвать в армию. Его вполне могли комиссовать и из-за проблем со здоровьем (глухота), однако Хьюз был признан важным поставщиком для нужд обороны и по этой причине освобождён от службы[84]. В начале 1942 года Хьюз продолжал работу над монтажом фильма «Вне закона» и самолётом D-2. Обоим проектам не было видно конца. Инвестиции в производство, расширение штата Hughes Aircraft, пока не давали плодов. Правительство не было заинтересовано в передаче заказов Hughes Aircraft, полагая, что компания не справится с заказами такого калибра. Представитель заказчика полковник Фрэнк Кэрролл после инспекции Hughes Aircraft оставил следующий комментарий:

По мнению нашего ведомства, это авиационное производство не более чем хобби руководства компании, и разрабатываемый проект [D-2] пустая трата времени. Персонал и оборудование не используются с должной эффективностью в данных чрезвычайных обстоятельствах […] ВВС должны приостановить размещение каких либо будущих заказов в данной организации.

Оригинальный текст (англ.)It is the opinion of this office that this plant is a hobby of the management and that the present project now being engineered [the D-2] is a waste of time and that the facilities, both in engineering personnel and equipment, are not being used to the full advantage in this emergency [...] the Air Corps should discontinue any further aircraft projects with this organization.

— [45]

Не будучи востребованной в поставках самолётов, Hughes Aircraft всё же оказалась занята в военных поставках. Важным заказом стали патронные ленты для авиационных пулемётов и пушек. Доработки в конструкции лент позволили увеличить скорострельность в два раза[85]. Hughes Aircraft закрыли до 90 % военных заказов в этой нише. Также компания выполняла некоторые заказы на навигационное и радиооборудование, комплектующие к самолётам[45]. Владелец компании мечтал о большем. Хьюз с начала военных действий вынашивал идею постройки больших транспортных самолётов, способных пересечь Атлантику. Так предполагалось бороться с немецкими субмаринами, контролирующими ключевые транспортные маршруты, пролегающие через океан. По одной из версий, сотрудничество в производстве амфибий предложил Говарду судостроитель Генри Дж. Кайзер. Boeing, Lockheed и McDonnell Douglas были полностью загружены военными заказами и только Hughes Aircraft могли взяться за амбициозный проект. Хьюз довольно долго размышлял над предложением и, наконец, 18 ноября 1942 года был подписан контракт на поставку трёх первых самолётов-амфибий под кодовым наименованием H-4 Hercules на сумму $18 млн[86]. Хьюз в этот момент был под угрозой срыва сроков по фильму «Вне закона» и подписал контракт без чёткого видения его исполнения. Речь ведь шла о самолёте, который не знало авиастроение того времени — со снаряженной массой порядка 200 тонн[85].

5 февраля 1943 года, после более чем 18 месяцев редактирования и сведения фильма, состоялась премьера «Вне закона» в Сан-Франциско. Нападки цензоров не заставили себя ждать. Слишком откровенные по тем временам сцены с участием Джейн Рассел привлекли их внимание[87]. Задолго до того, как картина вышла на экраны, большую популярность приобрела фотосессия Джейн для журнала Life. Джейн Рассел, также как и Бетти Грейбл, стала известным пинап-символом для миллионов штатских американцев и солдат на фронте. Публика ждала фильм[88][79][89]. Отзывы критики на картину оказались разочаровывающими[90]. Ведущие издания страны, не стесняясь в выражениях, разгромили картину. Журнал Variety назвал фильм «Вне закона» «бурлескным вестерном», а журнал Time — лучшим кандидатом на «провал всех времён». После 8 недель и рекордных по тем временам кассовых сборов картина была снята с проката самим Хьюзом. Продюсер и режиссёр был крайне раздосадован оценками и даже собирался судиться с журналом Time за слишком оскорбительный тон статей о фильме[91].

После премьеры картины у Говарда начался роман с Авой Гарднер, но Хьюз не разорвал отношения с Фейт Домерг. Разочарованная изменой девушка задумала месть. Фейт выследила и затем протаранила своей машиной автомобиль, в котором находились Говард и Ава. Только благодаря вмешательству прохожих инцидент не повлёк за собой серьёзных травм[92][93].

В мае 1943 года Хьюз снова попал в авиационную катастрофу. При посадке на поверхность водохранилища Мид самолёт Sikorsky S-43, который пилотировал Хьюз, потерял управление, разрушился и затонул. S-43 готовили к новому рекордному полёту. Причиной катастрофы стали непроверенные изменения в конструкции амфибии, повлекшие смещение центра тяжести. Два человека, находившиеся на борту, погибли при аварии. Обломок пропеллера попал в кабину пилота. Сам Говард получил только лёгкие ранения. Вечером того дня Хьюз признался Аве: «Я убил двоих человек»[94][95]. Очередное решение миллионера снова удивило его подчинённых. Более полумиллиона долларов было потрачено на то, чтобы поднять самолёт S-43 со дна озера и восстановить[96].

К середине 1943 года окружающие стали раз за разом замечать, что у руководителя Hughes Aircraft явные проблемы с душевным здоровьем. Он всё реже появлялся в офисе и всё меньше разговаривал с коллегами и друзьями, предпочитая закрываться в спальне и общаться по телефону. Будучи на работе, Говард подолгу запирался в пустом ангаре и сидел там, не отзываясь на просьбы выйти. Он часами, молча, разглядывал незаконченный D-2. Тем временем сроки поджимали. Компанию посетил сын президента Эллиотт Рузвельт[en] с проверкой состояния военных заказов и тогда D-2 был впервые продемонстрирован на публике. Революционно выглядящая двухфюзеляжная форма секретного изделия, теперь позиционировавшегося как самолёт для дальней разведки, впечатляла[97]. После визита Эллиотт Рузвельт дал в Вашингтоне прекрасные отзывы о состоянии заказов для ВВС и отдельно о качестве нового самолёта. Hughes Aircraft договорилась о предварительном заказе на сто экземпляров самолёта-разведчика, переименованного в XF-11[98]. Специалисты предостерегали от опрометчивого заказа изделия, которое ещё не отрывалось от земли, но компания получила $48 млн от правительства в счёт будущей поставки[99].

После четырёх лет разработки проект оставался в неопределенном состоянии. Самолёт будущего XF-11 был спроектирован под двигатель, который ещё не был создан промышленностью. Транспортный Hercules также не был закончен. В январе 1944 года Военное министерство США уведомило Hughes Aircraft о том, что заказ может быть отозван. Миллионер был вынужден немедленно направиться в Вашингтон для переговоров. Хьюзу удалось получить отсрочку, что стоило ему больших нервных затрат. Помогли знакомства в среде высшего руководства США, которые возникли после легендарного кругосветного перелёта. Президент Франклин Рузвельт, заинтригованный обещанием хозяина Hughes Aircraft поднять в воздух 200-тонный самолёт, тоже одобрил отсрочку. Известно, что некоторых чиновников военного ведомства Хьюз задобрил взятками, в частности генерала Бенетта Мейерса, представителя отдела закупок военного ведомства[100]. Под подозрение в получении взяток попал и Эллиотт Рузвельт[101].

Тем временем, в апреле 1944 года гонка между Pan American и TWA продолжилось, Говард Хьюз пролетел на прототипе Constellation от Бербанка до Вашингтона за рекордные 6 часов 58 минут[102]. В середине 1944 года TWA возобновила регулярные пассажирские авиаперевозки, и усилия по разработке самолёта не пропали даром. Управление по гражданской авиации США (Civil Aviation Board) разделило сферы влияния, и TWA открыла рейсы в Азию и Европу. Тем временем в Pan American также успели заказать новые самолёты и эффект новинки был потерян. Constellation прекрасно показывали себя в эксплуатации, хотя серия аварий несколько подорвала позиции TWA на рынке. В 1946 году один из самолётов Constellation в ходе тренировочного полёта загорелся и упал. Два месяца весь флот Constellation стоял на приколе, пока Управление национальной авиации[en] разбиралось с причинами инцидента. Затем произошла всеобщая забастовка пилотов. В 1947 году между Джеком Фраем и Говардом Хьюзом произошла размолвка. Джек предлагал провести дополнительную эмиссию акций TWA, с целью привлечения средств. Хьюз, опасаясь утраты позиции мажоритарного акционера, отказался. Размолвка закончилась увольнением Фрая[103].

Hercules и XF-11

После возвращения из Вашингтона Хьюз, несмотря на предупреждения врачей и близких, занялся проектом Hercules. Последствием перенапряжения стал тяжёлый нервный срыв. Несколько недель он не выходил из дома и сидел в комнате с наглухо зашторенными окнами. С того времени Говард начал требовать от помощников и слуг абсолютно точного следования инструкциям, которые, в первую очередь, касались предметов непосредственного соприкосновения. Утомившись каждый раз объяснять во сколько слоёв салфеток необходимо оборачивать туалетные принадлежности, он начал писать эти инструкции. К себе в пространных документах магнат обращался в третьем лице — HRH[104].

В октябре 1944 года Говард вызвал к себе руководителя службы сервисного обслуживания Hughes Aircraft Джозефа Петрали и приказал подготовить к полёту S-43 — тот самый, что был поднят со дна озера. Несколько месяцев они бесцельно и беспорядочно путешествовали по стране. Побывали в Лас Вегасе, Шривпорте, Майами, Нью-Йорке. Поднимаясь в самолёт, магнат не всегда говорил, куда собирается лететь. Беспорядочные полеты над территорией страны, находящейся в состоянии войны, были довольно опасны. Петрали сообщал диспетчерам: «В небе Говард Хьюз, у него дела, связанные с военными поставками»[96][105]. Будучи в Луизиане, Хьюз покинул отель и пропал на несколько дней. Полицейские, обнаружившие Хьюза на бензоколонке, приняли его за бомжа. В карманах у скитальца нашли больше тысячи долларов и полицейские решили, что он кого-то ограбил. Миллионер путался в объяснениях кто он такой и бессвязно бормотал: «Я Ширли Темпл». Его спас из полицейского участка приехавший Петрали. Подавать признаки возвращения к душевному равновесию Хьюз стал только в Нью-Йорке, где он вернулся к более-менее нормальному для себя образу жизни. В сентябре 1945 года Говард, наконец, вернулся в Калвер-Сити и появился в своём офисе[106].

В отсутствие шефа фирмами Hughes Tool и Hughes Aircraft управлял Ной Дитрих[107]. В сентябре 1945 года, когда война окончилась, Хьюз, наконец, появился в Калвер-сити в офисе Hughes Aircraft. Как выяснилось, пока руководитель отсутствовал, Hercules был практически завершён, а заказ на XF-11 оказался аннулирован. Внимания требовала и ситуация с фильмом «Вне закона». Цензурный комитет кодекса Хейса распорядился внести в ленту свыше сотни правок и особенно досталось сценам с Джейн Рассел. Этого не было сделано, и картина получила ограничение по прокату. Выздоровевший Хьюз со всей энергией взялся за решение проблемы, но не добился компромисса. После долгих дебатов картина с серьёзными купюрами вышла в повторный прокат. Было решено снова запустить кампанию продвижения: в одном из цехов Hughes Aircraft даже собрали рекламный дирижабль[108]. Позже, в июле 1946 года, Хьюз организовал иск на $5 млн против MPAA за излишне долгое рассмотрение вопроса о цензурных правках в картине, со ссылкой на первую поправку[101][109]. Ситуация с картиной «Вне закона» стала первым прецедентом в эпоху «кодекса». Несмотря на проигрыш дела в суде штата Нью-Йорк, Хьюз добился расширения проката картины, хотя полностью запрет кодекса Хейса с неё так и не сняли. При всех ограничениях в прокате, картина оказалась самой финансово успешной из всех, что продюсировал Говард Хьюз. При бюджете в $1,2 млн она собрала только в США и Канаде свыше 5 млн долларов[90][110].

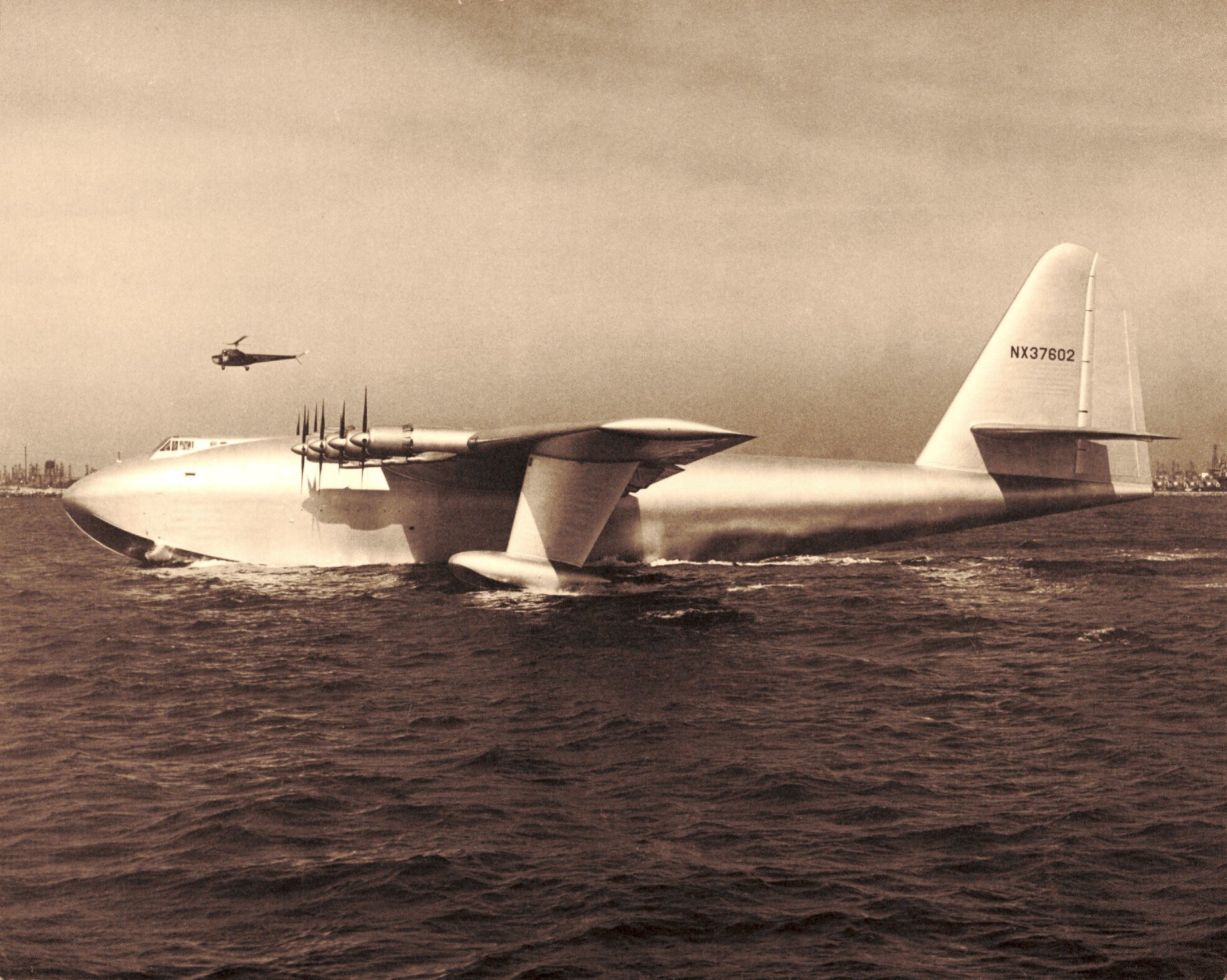

Перемещение готового самолёта Hercules из сборочного цеха в акваторию военно-морской базы Лонг-Бич[en] для испытаний стало событием национального масштаба. За транспортировкой гигантского самолёта наблюдало около 100 тыс. человек. Личность Хьюза и его компания снова были на слуху. Самолёт с размахом крыльев 320 футов (98 м) оборудовали 8 двигателями мощностью по 3800 л. c. и, согласно расчётам, был способен перевозить до 650 пассажиров. Предполагалось, что в условиях недостатка металла почти полностью деревянный корпус станет привлекательным решением для заказчиков[101].

7 июля 1946 года Говард Хьюз запланировал испытать прототип XF-11. На аэродром его провожала вместе с другими друзьями новая знакомая — актриса Джин Питерс. C эффектной зеленоглазой брюнеткой Говард познакомился пару дней назад, на вечеринке, посвящённой Дню независимости. Как обычно, авиатор надел в полёт свою счастливую шляпу-федору. В нарушение правил испытательных полётов в самолёт залили в два раза больше топлива, чем разрешалось — 1200 галлонов (~ 4548 л)[111]. Делая круги над городом Калвер-Сити, пилот обнаружил, что один из двигателей вышел из строя, и машина стала терять высоту. Пока пилот пытался визуально определить причину проблемы, самолёт снизился до 300 метров, и парашютирование стало опасным. К тому же самолёт стремительно снижался на густонаселённый район Беверли-Хиллз. Попытки вернуть управление оказались безуспешны[112].

На скорости около 250 км/ч самолёт XF-11 упал в районе улицы North Linded Drive, разрушил несколько домов и взорвался. К счастью никто из жителей не пострадал. Вытащил Хьюза из горящих обломков сержант ВМФ США Уильям Даркин, гостивший в одном из домов по соседству. С многочисленными тяжёлыми травмами и ожогом 78 % поверхности тела, авиатора доставили в госпиталь Good Samaritan Лос-Анджелеса. Пострадавший потерял свыше 3 литров крови. Около недели состояние пациента было очень тяжёлым, и врачи не давали положительного прогноза[113][114].

В госпиталь пришло свыше 6 тысяч писем и телеграмм со всей страны. Пожелания скорейшего выздоровления прислал Гарри Трумэн. После 13 июля пациент пошёл на поправку. Первым посетителем, которого допустил к себе Говард, стала Джин Питерс. Стандартный больничный матрас оказался крайне неудобен, и Хьюз заказал изготовить новую конструкцию в своей лаборатории и вскоре ему его доставили. В ходе лечения пришлось постоянно принимать болеутоляющие препараты. Пациент приобрел зависимость, повлиявшую в дальнейшем на здоровье и психику[115]. Говард выписался из госпиталя 12 августа 1946 года и затем провел 4 недели реабилитации дома у своего друга Кэри Гранта. Он ежедневно звонил в Нью-Йорк и продолжал тяжбу с MPAA по поводу судьбы «Вне закона» и полного снятия цензурных ограничений по отношению к фильму[116].

Сенатские слушания

Неисполненные военные заказы остались в поле зрения правительственных структур и ФБР. С 1946 года за Хьюзом и некоторыми его контактами практически постоянно следили агенты. Телефоны в доме миллионера находились под прослушиванием. Отчёты о слежке содержали информацию о связях Хьюза со многими знаменитостями. Некоторые отчёты попадали на стол самому Эдгару Гуверу[101]. В 1947 году большинство в Сенате получили республиканцы, учредившие комиссию по выявлению нарушений в поставках военного оборудования. Hughes Aircraft получила более 40 млн долларов средств по контрактным обязательствам, но ни одного самолёта так и не было поставлено. Также комиссию интересовали затраты на увеселения и возможную дачу взяток некоторым официальным лицам. Ключевой фигурой в расследовании был сенатор Оуэн Брюстер[en] — председатель комиссии. Говард Хьюз был не единственным объектом интереса комиссии. Аналогичные расследования проводились против крупнейших поставщиков вооружения в ходе войны: Престона Такера[en] и Эндрю Хиггинса[en] [117].

Хьюз постепенно восстанавливался после аварии и возвращался к нормальному образу жизни. К концу 1946 года он владел 46 % акций TWA, его состояние оценивалось в 520 млн долларов[118][107][~ 2]. В это время Говард не особенно внимательно следил за своим бизнесом, был целик увлечён развлечениями и романом с Джин Питерс. Вместе с Кэрри Грантом и с компанией разбитных друзей Хьюз курсировал между Техасом и Мексикой на самолёте DC-3 под названием Flying Penthouse, переоборудованном в летающий бар. Дела требовали присутствия босса в Нью-Йорке, а подчиненные не могли его нигде найти. Газеты начали осторожно размещать некрологи на Хьюза и Гранта[119]. Ответчик около недели успешно укрывался от федеральных маршалов, пытавшихся вручить ему повестку. У Говарда продолжался роман с Джин Питерс, и одновременно он успел завести интрижку на стороне с танцовщицей Сид Чарисс. В конце июля Хьюз появился в доме своего друга Кэри Гранта, который уговорил его остановиться. Перед слушаниями Грант привёл внешний вид Хьюза в порядок: отвёл Хьюза к собственному парикмахеру и портному[120].

Тем временем Ной Дитрих готовился к схватке. За деятельностью комиссии стояло не одна только попытка разобраться в том, куда ушли бюджетные средства. TWA, основным акционером которой был Хьюз, впервые вышла на рынок гражданской авиации Европы и Ближнего Востока. TWA бросила вызов гиганту индустрии Pan American, до того монопольно контролировавшей пассажирские перевозки в Европу. Глава Pan American Хуан Трип[en] начал кампанию лоббирования в Конгрессе интересов своей компании, с целью сохранить её доминирующее положение на рынке. Pan American именовала себя «избранным инструментом» (chosen instrument). Билль, вынесенный на рассмотрение в Конгрессе, получил такое же условное наименование. В ответ TWA представила «Общий билль авиакомпаний» («Community Airlines Bill»)[121].

Летом 1947 года Хьюз вернулся обратно к подготовке к слушаниям сенатской комиссии. Он предпринял несколько продуманных ходов. Понимая, что сенатская комиссия вызовет в качестве свидетелей его друзей из кинобогемы и некоторых сотрудников Hughes Aircraft, Хьюз отправил многих из потенциальных свидетелей в долгие командировки за пределы страны. Хьюз опубликовал серию материалов в газетах, где отстаивал точку зрения того, что на деньги правительства были построены летательные аппараты. В частности Hercules готов к испытательным полётам. Для этого Хьюз и его помощники тесно работали с известным колумнистом Дрю Пирсоном[en]. Говард нанял детективное агентство Schindler, дабы собрать компромат на своих противников. Представители агентства расставили «жучки» в гостиничных номерах сенатора Брюстера и очистили от многочисленных прослушивающих устройств номер Хьюза и Дитриха[122]. Так Хьюз смог собрать и затем опубликовать материалы о конфликте интересов: финансовой связи сенатора Оуэна Брюстера и Pan American. Ещё до появления Хьюза в качестве ответчика, сенатор Брюстер неожиданно сам оказался в положении допрашиваемого. Ему пришлось объясняться в прессе по поводу интересов в Pan American и своей связи с Хуаном Трипом[123].

Сенатские слушания начались 28 июля 1947 года в Вашингтоне и заняли первые полосы газет. Говард Хьюз прилетел в столицу на пилотируемом им Douglas DC-3. На заседании Хьюз впервые появился 5 августа и провёл на слушаниях всего пять дней. Журнал Newsweek в своём репортаже назвал слушания «самым большим цирком, который только видел Вашингтон». Допрос вёл сенатор Гомер Фергюсон[en]. Все попытки выяснить, что же правительство приобрело за $40 млн, оказались безуспешными. Допрашиваемый отмёл все подозрения и сам перешёл в атаку, ссылаясь на то, что сенатская комиссия имеет конфликт интересов. Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии поставка транспортного самолёта, Хьюз заявил: самолёт готов, и он лично может провести испытания. Если самолёт не взлетит — он готов покинуть страну. Кроме того, в проектирование и постройку была вложена значительная доля его собственных средств[124].

Hercules был монументальным предприятием. Самый большой летательный аппарат в мире. Он выше пятиэтажного здания, с размахом крыльев, превышающим футбольное поле. Он больше городского квартала. Это труд всей своей жизни. Я поставил на этот самолёт свою репутацию и как уже неоднократно повторял: если испытания закончатся неудачей, вероятно, я покину страну и никогда не вернусь.

Оригинальный текст (англ.)The Hercules was a monumental undertaking. It is the largest aircraft ever built. It is over five stories tall with a wingspan longer than a football field. That's more than a city block. Now, I put the sweat of my life into this thing. I have my reputation all rolled up in it and I have stated several times that if it's a failure, I'll probably leave this country and never come back.

— [125]

Тем временем в компании не сидели сложа руки. Работая в три смены, сотрудники спешно готовили XF-11 и Hercules к испытаниям, пока их шеф отвечал на вопросы комиссии. 2 ноября 1947 года состоялся первый и последний полёт Hercules, прозванного журналистами Spruce Goose[~ 3]. Самолёт, который пилотировал Хьюз, оторвался от воды и пролетел над акваторией порта Лонг-Бич менее мили (1600 м) на высоте около 70 футов (21 м)[126]. После памятных испытаний Hercules комиссия продолжала расследование, но общественный интерес к нему постепенно спал. Расследование продолжалось до 22 ноября 1947 года, после чего все обвинения против Hughes Aircraft были сняты[127].

RKO Pictures

После возвращения домой из Вашингтона Хьюз решил снова включиться в кинобизнес. В этой сфере экономики потянуло ветром перемен. Быстро распространявшееся телевидение набирало популярность. Назревал кризис студийной системы. Тем не менее, предприниматель считал кинобизнес перспективным объектом для инвестиций[128]. В начале 1948 года он начал подготовку сделки по приобретению RKO Pictures, третьей студии страны после MGM и Warner Bros. Большую часть акций предприниматель приобрёл у Флойда Олдума[en] — такого же, как он, чудаковатого миллионера. Олдума пришлось обхаживать несколько месяцев, используя знакомство с его женой, давней знакомой по авиационному цеху, Жаклин Кокран [129]. В мае 1948 года бизнесмен купил 24 % акций RKO Pictures. В 1954 году Хьюз полностью выкупил компанию, уплатив $6 за акцию, что вдвое превышало оценочную рыночную стоимость. Кинокомпания обошлась ему в 23,5 млн долларов[130].

Попытки оживить бизнес и кинопроизводство оказались не совсем успешными — RKO Pictures не приносила дохода. Будучи единственным владельцем компании, Хьюз активно вёл дела компании, продюсировал и участвовал в производстве более 20 фильмов. Говард подписал 20-летний контракт с Джейн Рассел о совместном творчестве с RKO, с оплатой вне зависимости от занятости актрисы в картинах. После того как Хьюз занял кресло руководителя, в студии началась большая кадровая чистка. Заявив, что не собирается платить зарплату «комми», окопавшимся в RKO, в апреле 1952 года Хьюз приостановил работу студии на несколько месяцев, до тех пор, пока не были решены проблемы с чужеродными элементами. Говард принимал самое активное участие в послевоенной антикоммунистической охоте на ведьм, в ходе которой многие сотрудники студии были вынуждены покинуть компанию[131].

Глава компании вмешивался в съёмки и монтаж картин со своим обычным вниманием к мелочам и дотошностью. Так он заставил полностью переснять уже смонтированную картину «Его тип женщины»[en] с Джейн Рассел в главной роли[132]. Бизнес с RKO оказался сплошной чередой неудач. Говард распорядился прекратить съёмки картин «Поле битвы» и «Малайя»[en] и уволить звезду RKO Барбару Бел Геддес. Затем под сокращение попали вице-президент Дори Шери[en] (из-за несогласия с политикой нового руководителя по чистке персонала) и ещё более ста сотрудников компании. Дори Шери перешёл работать к конкурентам (в MGM), забрав с собой несколько незаконченных проектов. «Поле битвы» принесло около 5 млн долларов прибыли в прокате и две премии «Оскар»[129]. Кульминацией отношений RKO и Говарда Хьюза стали съёмки помпезной картины «Сын Синбада»[en]. Лента стала наиболее дорогостоящей из всех снятых Хьюзом с бюджетом в 6 млн долларов[133]. Картину планировалось снять в революционной технологии 3D и, как всегда, Хьюз-продюсер делал ставку на малоизвестных актёров. У картины снова были проблемы цензурного характера — картина сильно пострадала при монтаже, что повлекло провал в прокате[134].

В 1955 году Хьюз продал компанию и даже оказался в прибыли, однако в дальнейшем дела кинокомпании шли всё хуже и хуже. Последствия несовершенного управления сказывались и много позже. Картину «Лётчик» с Джоном Уэйном в главной роли начали снимать в 1949 году. Говард хотел напоследок спродюсировать ещё одну картину на авиационную тему и вспомнить «Ангелов ада». Однако на экраны она вышла только в 1957 году из-за бесконечных переделок и затянувшегося монтажа. Картину, в которой присутствовали явные антикоммунистические настроения, критика встретила более чем прохладно[134].

TWA и Hughes Aircraft после войны

После событий 1947 года интерес Хьюза к авиационной индустрии несколько угас[127]. Между тем первый послевоенный период стал переломным в истории Hughes Aircraft. Важнейшее влияние оказала Корейская война. Успехом для компании стала электронная система управления огнём E-1 на первом реактивном перехватчике Lockheed F-94 Starfire, хорошо показавшая себя в воздушных схватках[135]. Ещё в 1944 году Hughes Aircraft получили контракт на поставку первой управляемой ракеты JB-3 Tiamat класса «воздух-воздух». В серийное производство она не пошла. В 1949 году начались разработки ракеты AIM-4 Falcon, которая была первой поставлена на вооружение армии и использовалась во Вьетнамской войне. В 1949 году руководитель компании осуществил прорыв на рождающийся рынок вертолётостроения. За 250 тыс. долларов у небольшой компании Kellett[en] была выкуплена перспективная разработка винтокрылого летательного аппарата под кодовым названием XH-17[en], ставшая впоследствии прототипом летающего крана для ВВС США. Вместе с разработкой из Kellett переманили целую группу инженеров. В дальнейшем подразделение выросло в самостоятельную бизнес-единицу Hughes Helicopters[45]. Рыночная стоимость компании взлетела с 2 млн в 1947 до 200 млн долларов в 1952 году. Журнал Fortune назвал её «настоящим монополистом продвинутых электронных технологий для ВВС» («a virtual monopoly of the Air Force’s advanced electronic requirements»)[136].

К 1953 году число сотрудников корпорации Hughes Aircraft достигло 17 тысяч человек. Ведущие учёные компании Саймон Рамо[en] и Дин Вулдридж[en] вывели её в лидеры на рынке электроники и систем управления. С началом холодной войны и ростом числа заказов компании требовалось расширение производственных площадей, грамотное управление и финансовые вливания. Хьюз тогда опять увлекся кинематографом и передал бразды управления Дитриху. Рамо и Вулдридж покинули компанию в конце 1953 года, обозначив начало кадрового кризиса. Министру ВВС США Гарольду Талботту[en] пришлось вмешаться в ситуацию с ключевым поставщиком ВВС США. Министр вылетел в город Калвер-Сити, прихватив с собой несколько отчётов ФБР, где Хьюза называли не иначе как «сумасбродным параноиком». В офисе Hughes Aircraft министр затребовал к себе на аудиенцию руководителя компании. Говард, который к тому времени предпочитал управлять, не покидая своих покоев в Beverly Hills Hotel, под угрозой разрыва ключевых контрактов был вынужден явиться встречу и уговорить министра повременить с санкциями[137].

К 1953 году число сотрудников корпорации Hughes Aircraft достигло 17 тысяч человек. Ведущие учёные компании Саймон Рамо[en] и Дин Вулдридж[en] вывели её в лидеры на рынке электроники и систем управления. С началом холодной войны и ростом числа заказов компании требовалось расширение производственных площадей, грамотное управление и финансовые вливания. Хьюз тогда опять увлекся кинематографом и передал бразды управления Дитриху. Рамо и Вулдридж покинули компанию в конце 1953 года, обозначив начало кадрового кризиса. Министру ВВС США Гарольду Талботту[en] пришлось вмешаться в ситуацию с ключевым поставщиком ВВС США. Министр вылетел в город Калвер-Сити, прихватив с собой несколько отчётов ФБР, где Хьюза называли не иначе как «сумасбродным параноиком». В офисе Hughes Aircraft министр затребовал к себе на аудиенцию руководителя компании. Говард, который к тому времени предпочитал управлять, не покидая своих покоев в Beverly Hills Hotel, под угрозой разрыва ключевых контрактов был вынужден явиться встречу и уговорить министра повременить с санкциями[137].

Впоследствии у Хьюза даже были планы по продаже компании Lockheed, но он передумал. В 1953 году был открыт Медицинский институт Говарда Хьюза (HHMI). Основной причиной создания института явилась оптимизация налоговых издержек, что всегда не давало покоя предпринимателю. Во главе института встал доктор Верн Мейсон[en], тот самый, что поставил на ноги Хьюза после катастрофы с XF-11[45]. Hughes Aircraft формально стала подразделением медицинского института. В 1954 году Hughes Aircraft возглавил опытный руководитель Лоуренс Хайланд[en]. С его приходом организационные проблемы, наконец, закончились, и рост компании продолжился[127].

Тем временем на рынке гражданской авиации близились перемены. На подходе был Douglas DC-7 и в Lockheed спешно готовили обновленный Constellation L-749, способный к беспересадочному полёту через Атлантику. К 1950 году TWA оправилась после череды неудач и снова вошла в число ведущих авиакомпаний США. TWA предложила клиентам новшество: смешанный пассажирский салон с местами первого класса и экономкласса. Позже эта система организации салона стала повсеместно принятой в гражданской авиации. Однако новинки имели относительный успех — дни самолётов с поршневыми двигателями были сочтены[138]. Наступала эпоха лайнеров с турбореактивным двигателем (ТРД), обозначившая время упадка для TWA. Целый ряд непродуманных деловых решений со стороны Говарда Хьюза поставил под сомнение лидирующие позиции компании на рынке. Он понимал, что за ТРД будущее, но действовал не совсем адекватно. Когда в Pan American делали ставку на Boeing 707 и DC-8, Хьюз попытался найти более экономичное решение — такое лавирование на рынке было на грани финансовых возможностей TWA[139][140].

Хьюз пытался вести переговоры с небольшой компанией Avro Canada, якобы имевшей собственные перспективные решения на рынке лайнеров с ТРД. Так же была попытка договориться с Convair, но компания не решилась вступить в схватку с гигантами: Boeing и McDonnel Douglas. Драгоценное время уходило[140]. Блокноты Говарда Хьюза того времени заполнены бессмысленными инженерными расчётами — попытками набросать проект собственного самолёта. Настроение его было близким к паническому: «Кто-то хочет украсть мою авиакомпанию»: заявлял Говард Ною Дитриху[139].

К январю 1957 года компания с опозданием заказала 707-е и будущий Convair 880 — всего 63 лайнера (по другим сведениям свыше 100)[139]. Как вспоминал Дитрих, это был импульсивный поступок — без расчётов и консультаций. Дитрих был крайне разочарован происходящим, считая, что душевное здоровье шефа не в порядке и мешает ведению дел. Прочитав записку, Дитрих поехал в Беверли-Хиллз за уточнениями:

— (Дитрих) Где вы собираетесь взять 487 миллионов долларов?

— (Хьюз): Это неправда. Я ничего такого на 487 миллионов не заказывал[139].

Заказ, тем не менее, был размещён. В 1957 году Дитрих был уволен из компании с выходным пособием $500 тыс. Формальным поводом стал отказ Дитриха переехать из Калифорнии в Техас, в новый офис компании. После увольнения они больше никогда не общались[141].

Затем возникли проблемы финансового характера. У основного источника доходов в империи магната — Hughes Tool дела шли не особенно хорошо, в 1959 году имела место кратковременная рецессия американской экономики, и TWA не смогла перевести очередной транш за заказанные самолёты. Собственно речь шла всего лишь о платеже в 25 млн долларов — не так много по масштабам индустрии и при иных обстоятельствах срок возврата долга могли бы продлить. Однако всё дело было в том, что Хьюз, договариваясь о поставке самолётов, установил чрезвычайно строгие условия контракта, обычно не применявшиеся в подобного рода сделках. Условия, наложенные инвестиционной компанией Dillon, Read & Co.[en], имели симметричную обратную силу для заказчика — даже несвоевременная оплата одного транша повлекла за собой негативные последствия для недобросовестного плательщика. История с отстранением Хьюза от управления компании стала важным прецедентом. 29 декабря 1960 года регулирующие органы отстранили Хьюза от управления TWA и лишили права распоряжаться своим пакетом акций (так называемая процедура voting trust)[142][140].

Хьюз долго судился, и всё равно в 1966 году был вынужден продать свою долю акций TWA. Крупный пакет был приобретен Конрадом Хилтоном[143]. За свою долю акций Говард Хьюз получил самый большой чек в истории, выписанный одному человеку — на сумму 546 млн долларов. При этом предприниматель был должен уплатить авиакомпании 137 млн долларов из собственных средств за издержки. Одной из причин огромного штрафа стали также упорные неявки ответчика на заседания, которые суд квалифицировал как «вопиющее издевательство»[144]. В 1962 году TWA получила заказанные самолёты, и акции снова поднялись в цене, только для Говарда Хьюза это уже не имело значения. Компания больше ему не принадлежала[145].

Затворничество

Второй брак (1955—1966)

Примерно с середины 1950-х годов Говард Хьюз полностью поменял образ жизни. Он всё больше и больше времени проводил в уединении и пропал из поля зрения СМИ[146]. В 1956 году, сообщив своим помощникам, что собирается работать над новым фильмом, Говард заперся в просмотровом кинозале недалеко от своего дома. Там он провёл около 4 месяцев и по свидетельствам близких почти всё время проводил за просмотром фильмов, сидя в кресле[147]. В 1957 году Говард Хьюз и Джин Питерс поженились. Свадебная церемония прошла без огласки в маленьком городке Тонопа[en], в Неваде. Молодожёны вернулись в Голливуд в отель Beverly Hills[148], после чего Джин исчезла со съёмочных площадок Америки и перестала появляться в свете. Единственным свидетельством их свадьбы стали немногочисленные открытки, подписанные супругами, которые получали друзья Джин[149]. С 1958 года затворника никто не фотографировал и лично никто не брал у него интервью[150].

Примерно с середины 1950-х годов Говард Хьюз полностью поменял образ жизни. Он всё больше и больше времени проводил в уединении и пропал из поля зрения СМИ[146]. В 1956 году, сообщив своим помощникам, что собирается работать над новым фильмом, Говард заперся в просмотровом кинозале недалеко от своего дома. Там он провёл около 4 месяцев и по свидетельствам близких почти всё время проводил за просмотром фильмов, сидя в кресле[147]. В 1957 году Говард Хьюз и Джин Питерс поженились. Свадебная церемония прошла без огласки в маленьком городке Тонопа[en], в Неваде. Молодожёны вернулись в Голливуд в отель Beverly Hills[148], после чего Джин исчезла со съёмочных площадок Америки и перестала появляться в свете. Единственным свидетельством их свадьбы стали немногочисленные открытки, подписанные супругами, которые получали друзья Джин[149]. С 1958 года затворника никто не фотографировал и лично никто не брал у него интервью[150].

После Beverly Hills Хьюз путешествовал, проживая в отелях или съёмных домах. По неподтвержденным сведениям он появлялся в Акапулько и на Бермудах. В 1961 году снял дом в районе Bel Air (en) в Калифорнии. Везде магнат был под присмотром первоклассной охраны, у которой были чёткие инструкции не беспокоить клиента и общаться с ним устно только в случае крайней необходимости. Своих приближённых Хьюз нанимал в основном из среды мормонов. Как считал Хьюз: мормоны, благодаря строгим религиозным правилам, были «чистыми» людьми[151]. Последние годы из числа мормонов он нанимал и высших руководителей своего холдинга[152]. Им был, в частности, председатель совета директоров Hughes Aircraft Фрэнк Уильям Гей (en) — теневая фигура, в среде высшего менеджмента. Именно его и личного адвоката Честера Дэвиса, упоминали в числе тех, кто негласно управлял империей Хьюза, в то время, когда миллиардер стал совсем недееспособным[153].

Чудачества Говарда всё усиливались. Он требовал приготовления еды в строгом соответствии определённым условиям. Например, мясо и овощи необходимо было нарезать на кусочки в точности по полдюйма. Специальной вилкой он проверял размер. Хьюз не чистил зубы, не мылся и не стриг волосы месяцами. Общение с внешним миром происходило только при помощи записок и изредка телефонных звонков. Сложно даже сказать, кто его видел воочию. Среди сотрудников бытовала легенда, что их шеф посещает офис ночью. Даже ближайший помощник Роберт Мае[en] ни разу не видел своего шефа за все 17 лет, что работал на него[9]. Верная секретарша Надин Хенли, работавшая на Хьюза с 1940 года, не видела своего шефа и общалась с ним по телефону и с помощью записок. Не видел Хьюза и личный адвокат Честер Дэвис. Предприниматель был одержим секретностью и боялся, что его телефоны находятся под прослушиванием, поэтому для ответственного звонка мог поехать на бензоколонку[154].

Говарда постоянно вызывали в суд по делам, связанным с TWA. Он и раньше всячески старался избегать появления в суде, а в последнем периоде жизни миллиардер стал попросту игнорировать вызовы. Федеральным маршалам, вручающим повестки, обещали награду за обнаружение Хьюза, но найти его не могли.

В 1962 году журналист журнала Life Томас Томпсон гадал — где вообще находится миллиардер и жив ли он[155]?

Период Лас-Вегаса (1966—1970)

Предприниматель уже давно присматривался к возможности перебраться самому и перенести свой бизнес в Неваду — из-за весьма благоприятного финансового климата (налог на доход в штате был самым низким в стране). Ещё с 1940-х он любил наведываться в игорную столицу США и проводить время в казино. Также Хьюз считал, что в пустыне более чисто и благоприятный для здоровья климат[156].

10 июня 1966 года Хьюз, ничего никому не сообщив, с ближайшими помощниками покинул Bel Air. В ноябре 1966 года Хьюз прибыл в спальном вагоне на вокзал Лас-Вегаса, вселился в отель Desert Inn[en], заняв на четыре года пентхауз — последние два этажа. Руководство отеля было не в курсе, насколько долго собирается оставаться в отеле высокий гость — начинался сезон приезда игроков по крупным ставкам хайроллеров[en]. Гостю намекнули, что ему здесь не рады, и Хьюз, после недолгой торговли, купил весь отель за $13 млн. На том дело не остановилось. К апрелю 1968 году он приобрел 6 крупнейших отелей и казино на Стрипе Лас-Вегаса: Sands[en], Castaways[en], Frontier, Landmark[en], Silver Slipper[en][157]. Затем предприниматель приобрёл некоторые другие элементы городской инфраструктуры. К казино добавился телевизионный канал, аэропорт и значительные площади земли в городе и окрестностях[152]. Телевизор в номере Говарда был включен всегда и на максимальную громкость. По новостям и передачам предприниматель в основном и узнавал о том, что происходит в мире[158]. После приобретения телевизионного канала KLAS[en], новый владелец распорядился о круглосуточном вещании — так он мог, не отрываясь, смотреть любимые фильмы[159].

На последнем этаже отеля Desert Inn Хьюз провёл 4 года.