Кампания в Нью-Йорке и Нью-Джерси

| Кампания в Нью-Йорке и Нью-Джерси | |||

| Основной конфликт: Война за независимость США | |||

| 1. Кампания в Нью-Йорке и Нью-Джерси | |||

| Дата | |||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

Нью-Йорк: британцы установили контроль | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Кампания в Нью-Йорке и Нью-Джерси (1776—1777) — 9-месячная кампания британской армии и флота против Континентальной армии в ходе Американской войны за независимость. Имела целью контроль над городом Нью-Йорк и прилегающей частью колонии, и над Нью-Джерси. Продолжалась от прибытия в Северную Америку британского (гессенского) экспедиционного корпуса до начала операций под Филадельфией.

Содержание

Предпосылки

Нью-Йорк был самым важным коммерческим центром Северной Америки. До войны его великолепная гавань, способная вместить практически любое число кораблей, постоянно была полна торговым судоходством. Население города было самым плотным, а его связи с Британией самыми сильными из всех колоний. Нью-Йоркский порт был также самым крупным пунктом ввоза и вывоза. Как удобная гавань, так и срединное положение между открыто революционными Массачусетсом и Пенсильванией делало его привлекательным для обеих сторон. Уже по этим причинам контроль над ним был крайне важен для мятежных колонистов, а значит, лишить их Нью-Йорка было одной из первейших задач британцев.

Но ко всему этому и лоялистские настроения там были сильнее чем где-либо (хотя британское правительство долго считало самыми лояльными южные колонии). Однако и противостоявшие им сепаратисты были активны, и оставить их без внимания означало отдать в руки Континентальной армии важную опору и потенциально источник многих рекрутов.

Разумеется, город не мог существовать отдельно от окружающих территорий — они были источником пищи и сырья (прежде всего строительного леса), а с военной точки зрения обеспечивали подступы к городу. Поэтому контроль над Нью-Йорком не мог быть прочен без контроля над прилегающими территориями колоний Нью-Йорк и Нью-Джерси. Укрепившись в них, британцы намеревались использовать их как базу для действий против других центров мятежа.

Командующие

Помимо соотношения сил, в кампании большую роль сыграли энергия и инициатива сторон (или их недостаток), и потому заслуживают рассмотрения личности тех, кому было доверено командование.

Британские

- WilliamHowe1777ColorMezzotint.jpeg

генерал Уильям Хау, 1777

- Admiral howe.gif

адмирал Ричард Хау, ок. 1776

- Lord Cornwallis.jpg

лорд Корнуоллис, 1783

Британский главнокомандующий в Северной Америке, генерал Уильям Хау, имел некоторые связи при дворе по материнской линии и принадлежал к офицерам, сделавшим военную карьеру во время Семилетней войны. Как он, так и его брат, вице-адмирал Ричард Хау, с лета 1776 года командовавший экспедиционной эскадрой и Североамериканской станцией, имели родственников в колониях (через брак сестры в Массачусетсе) и их отношение к войне, как и у многих в британском обществе, было противоречивым. Оба видели в колонистах не однородную массу, а живых, разных людей, из которых далеко не все были безоглядными бунтовщиками. Братья понимали позицию колонистов, хотя собственную лояльность Британии не подвергали сомнению. Но смотреть на противников так же, как на врагов по прошлой войне, французов, они не были способны.

Учитывая все это, кабинет возложил на братьев двойную роль: с одной стороны, им поручалось вести военные действия, с другой, пытаться достигнуть мирного урегулирования. Разумеется, подобная двойственность не могла не сказаться, и братья преследовали военные цели далеко не так решительно, как их противник.

В отличие от них, присланный с экспедиционным корпусом генерал-майор Чарльз Корнуоллис был сначала потомственным земельным аристократом, а уже потом профессиональным военным. Для него служба, причем именно в армии (своего рода клубе для высокорожденных), была естественным фамильным занятием, и так же естественно он считал свои привилегии само собой разумеющимися. Компетентный офицер, он, однако, был обязан своей карьерой положению в обществе не меньше, чем личным способностям. Хотя до войны он, будучи вигом и протеже маркиза Рокингема, голосовал против гербового сбора и был известен в Парламенте сочувствием колонистам, с началом войны он активно искал службы в Америке. Характерно для этого слоя, собственная карьера и положение были для него главным мотивом; об ином порядке вещей он просто не помышлял.

В отличие от них, присланный с экспедиционным корпусом генерал-майор Чарльз Корнуоллис был сначала потомственным земельным аристократом, а уже потом профессиональным военным. Для него служба, причем именно в армии (своего рода клубе для высокорожденных), была естественным фамильным занятием, и так же естественно он считал свои привилегии само собой разумеющимися. Компетентный офицер, он, однако, был обязан своей карьерой положению в обществе не меньше, чем личным способностям. Хотя до войны он, будучи вигом и протеже маркиза Рокингема, голосовал против гербового сбора и был известен в Парламенте сочувствием колонистам, с началом войны он активно искал службы в Америке. Характерно для этого слоя, собственная карьера и положение были для него главным мотивом; об ином порядке вещей он просто не помышлял.

Американские

В американском лагере безоговорочно доминирует фигура Вашингтона. Он был не только генералом, но лидером во всех отношениях, создателем армии и ответственным за подбор и расстановку подчиненных офицеров. Он пользовался полным доверием Конгресса. В отличие от британцев, он не испытывал двойственности в отношении к войне. Твердо убежденный, что воюет за правое дело, он знал только одну цель, и не стеснялся использовать все методы (в пределах своего офицерского кодекса), в том числе играть на слабостях и личном знакомстве с британскими командирами.

Его подчиненные, генералы Джон Салливан и Чарльз Ли, неплохие полевые командиры, выполняли порученные Вашингтоном задачи и вели за собой войска, но находились в тени своего командующего, и часто зависели от его оценок и мнений. Ли начинал как офицер британской армии, и сохранил многие представления о военной профессии оттуда. Идеологического настроя, отличавшего Вашингтона, у них не было.[5]

Штурм Нью-Йорка — первая фаза, июнь-август 1776

Помимо прочих выгод, захват Нью-Йорка и нижнего течения Гудзона, в сочетании с наступлением из Канады через озеро Шамплейн, обещал скорое окончание войны одним ударом. Но эта возможность была упущена в разного рода проволочках и министерской неразберихе: Клинтону было позволено отвлечь силы на стратегически бесполезный штурм Чарльстона, а бо́льшая часть подкреплений из Британии прибыла только в августе.

Помимо прочих выгод, захват Нью-Йорка и нижнего течения Гудзона, в сочетании с наступлением из Канады через озеро Шамплейн, обещал скорое окончание войны одним ударом. Но эта возможность была упущена в разного рода проволочках и министерской неразберихе: Клинтону было позволено отвлечь силы на стратегически бесполезный штурм Чарльстона, а бо́льшая часть подкреплений из Британии прибыла только в августе.

Дав отдых своим войскам после операций на юге, генерал Хау наконец реорганизовал их, посадил на 120 транспортов и 12 июня вышел из Галифакса с экспедицией. Но её цель — Нью-Йорк — была давно уже разгадана Вашингтоном, и к июню стала известна всем.

Город в то время занимал только узкую полосу Нижнего Манхэттена, и его оборона была обращена главным образом к морю, так что прямая атака была маловероятна. Американцы хорошо подготовились к защите высот на Лонг-Айленде, вероятном месте вторжения. Однако 3 июля началась высадка 22 000 человек (включая 9000 гессенцев) в совсем другом месте, на Стэтен-Айленд. Прикрывать высадку огнём были назначены HMS Chatham, HMS Centurion, HMS Rose, HMS Swan и HMS Senegal. Но сопротивления не было. Адмирал Хау на своем флагмане HMS Eagle прибыл 12 июля.

Только создав промежуточную базу, генерал подумал об атаке. Пока армия бездействовала в ожидании подкреплений из Англии, флот решил послать корабли вверх по Гудзону, «чтобы отрезать поступающее в Нью-Йорк снабжение»[6]. 12 июля HMS Phoenix (44), HMS Rose (20), шхуна HMS Tryal и два тендера прорвались сквозь незаконченную оборону и в течение месяца безнаказанно действовали против коммуникаций Вашингтона (см. карту 2, поз. C). Тот рассматривал отряд как разведку перед возможным фланговым маневром, и обратил особое внимание на его изгнание из реки. Действительно, в это время Клинтон усиленно выступал за захват Кингсбридж, чтобы отрезать всю американскую армию на Лонг-Айленде, так что опасения Вашингтона были оправданы. Лучше всего была спланирована атака брандеров и галер на британские корабли 16 августа (карта 2, поз. D). В ходе её был сожжен тендер Charlotta и едва избежал той же участи Phoenix.

Тем временем через Галифакс прибыли наконец давно ожидаемые подкрепления: 12 августа подошли 85 транспортов под конвоем отряда коммодора Хотэма. Через два дня появилась и потрепанная эскадра Паркера из-под Чарльстона. Теперь братья Хау располагали примерно 25 000 войск при 350 кораблях и судах. Адмиральский секретарь записал в дневнике:

Такого флота в Америке никогда раньше не видывалиОригинальный текст (англ.)Such a Fleet was never seen together in America before[7]

Через неделю вторжение началось всерьез. 22 августа переправой через узкость гавани начался штурм Лонг-Айленда. Шлюпки и специальные плоскодонные баркасы высадили войска в Грейвсенд-бей (карта 2, поз. F). Выполненная на полвека позже гравюра тем не менее точно передает основные черты высадки: впереди для обстрела берега канонерские лодки, за ними силы десанта (общим числом 75) тремя волнами, а позади для поддержки Phoenix, Rose, HMS Greyhound (28) и два бомбардирских HMS Thunder и HMS Carcass (оба 8). Отрядом высадки командовал сэр Джордж Кольер. Операция под общим командованием Хотэма была столь эффективна, что 15 000 человек и 40 пушек были на берегу ещё до полудня.

Через неделю вторжение началось всерьез. 22 августа переправой через узкость гавани начался штурм Лонг-Айленда. Шлюпки и специальные плоскодонные баркасы высадили войска в Грейвсенд-бей (карта 2, поз. F). Выполненная на полвека позже гравюра тем не менее точно передает основные черты высадки: впереди для обстрела берега канонерские лодки, за ними силы десанта (общим числом 75) тремя волнами, а позади для поддержки Phoenix, Rose, HMS Greyhound (28) и два бомбардирских HMS Thunder и HMS Carcass (оба 8). Отрядом высадки командовал сэр Джордж Кольер. Операция под общим командованием Хотэма была столь эффективна, что 15 000 человек и 40 пушек были на берегу ещё до полудня.

Бруклин-хайтс

Главные свойства местности видны на карте (2): низкий и плоский участок высадки ограничен с севера холмами. Возможности для фланговых высадок очевидны. Но несмотря на возражения, особенно со стороны Клинтона, генерал Хау избрал более традиционный подход. В ночь с 26 на 27 августа он атаковал американские позиции с суши (карта 2, поз. G), и хотя одержал тактически блестящую победу, но по существу выбросил завоеванное преимущество на ветер, не приказав немедленно штурмовать в лоб слабую оборону высот Бруклин-хайтс (карта 2, поз. b). Его все ещё преследовала память о чрезмерных потерях при Банкер-хилл.

Единственным вкладом флота в эту победу была демонстрация одинокого Roebuck против форта Ред Хук (карта 2, поз. O), пока остальной флот спокойно стоял на якоре, вместо того чтобы проникнуть в Ист-Ривер и вести анфиладный огонь по противнику. Ричард Хау сослался на опасения огня вражеских батарей.[2] В результате в ночь с 29 на 30 августа, когда дул сильный ветер от норда и флот не мог вмешаться, Вашингтон переправил около 10 000 человек со всем вооружением, кроме самого тяжелого, на Манхэттен, таким образом сохранив остатки армии для будущего. После этого он поклялся избегать упорных боев и овладел мастерством тактического отхода. Похожая ситуация повторялась в ходе кампании ещё не раз.

Пауза

После Лонг-Айленда генерал Хау дал войскам передохнуть и перегруппироваться. В этот промежуток произошли два события.

После Лонг-Айленда генерал Хау дал войскам передохнуть и перегруппироваться. В этот промежуток произошли два события.

Первое не заметил почти никто. Оно и событием стало только в перспективе, когда ему придали значение историки. Ночью 7 сентября колонисты сделали попытку нападения на британский флот, стоявший на якоре. Целью бы флагманский HMS Eagle. Попытка не стоила бы упоминания среди прочих, если бы использовался обычный или даже начиненный порохом брандер. Но в этот раз атаковал подводный аппарат, «машина, изобретенная и управляемая мистером Бушнеллом, для взрывания британских кораблей»[8] — одна из ранних подводных лодок под названием Turtle (Черепаха). В тот раз ею управлял сержант-доброволец Эзра Ли. Атака была неудачна: Ли не смог прикрепить мину к днищу флагмана как задумано, она всплыла и взорвалась в стороне. Британцы едва заметили первую в истории подводную атаку и приняли её за обычную. Она удостоилась только беглой записи адмиральского секретаря.[9]

Внимание самого адмирала, как и большинства, в те дни было поглощено вторым событием. В попытке заключить мир и избежать дальнейшего кровопролития, он отпустил под честное слово захваченного в плен генерал-майора Салливана с предложением о переговорах. После обмена письмами с Франклином, с которым адмирал был знаком через американскую родню, Франклин 30 августа представил их Конгрессу и получил разрешение на встречу — известную теперь как мирная конференция на Стэтен-Айленд.

Внимание самого адмирала, как и большинства, в те дни было поглощено вторым событием. В попытке заключить мир и избежать дальнейшего кровопролития, он отпустил под честное слово захваченного в плен генерал-майора Салливана с предложением о переговорах. После обмена письмами с Франклином, с которым адмирал был знаком через американскую родню, Франклин 30 августа представил их Конгрессу и получил разрешение на встречу — известную теперь как мирная конференция на Стэтен-Айленд.

Подготовку её окружали ожидания и самые разные предположения. Сам адмирал, судя по письмам, искренне стремился к миру. Но когда узнал из писем, что полномочия Франклина ограничены Конгрессом, подумывал даже отменить конференцию. После консультации с братом он решил все же пойти на неё. С американской стороны одни рассчитывали на мир, другие видели в этом признак слабости и новых уступок, третьи просто хотели отсрочки боевых действий — пополнение и снабжение Континентальной армии всегда были проблемой. Некоторые видели возможность улучшить политическую позицию колоний. Что характерно, Вашингтон от встречи отказался.[10]

Встреча состоялась 11 сентября в доме полковника-лоялиста Биллопа на Стэтен-Айленд. Британскую сторону представлял адмирал Хау. Конгресс прислал комиссию из трех человек: Джона Адамса, Бенджамина Франклина и Эдварда Рутледжа. Несмотря на внешне благородные жесты с обеих сторон, конференция длились всего 3 часа и окончились ничем. Иначе и быть не могло: полномочия обеих сторон были сильно ограничены. Адмирал имел власть только раздавать королевские помилования и амнистии, но не признавать Конгресс. Комиссия имела право обменивать пленных, но не заключать мир.[10]

В итоге конференция распалась, когда комиссия выдвинула требование признать только что объявленную независимость колоний. Принять его адмирал не мог и не имел власти. Настроения колонистов оказались куда воинственнее, чем он ожидал. Неожиданным для него был и резкий тон последующего письма Франклина. Представленный комиссией отчет о переговорах Конгресс встретил новым взрывом воинственности. Если там и были сторонники мира, их голоса не прозвучали.

Штурм Нью-Йорка — вторая фаза, сентябрь-ноябрь 1776

В сентябре удобный для кампании сезон уже близился к концу. Несмотря на это, братья Хау действовали без спешки. Адмирал послал корабли к Хелл-гейт, узкому и бурному проливу, которым Лонг-Айленд саунд соединяется с Ист-Ривер. Британцы заняли два находящихся там островка, таким образом угрожая отрезать Вашингтону отступление к северу.

В сентябре удобный для кампании сезон уже близился к концу. Несмотря на это, братья Хау действовали без спешки. Адмирал послал корабли к Хелл-гейт, узкому и бурному проливу, которым Лонг-Айленд саунд соединяется с Ист-Ривер. Британцы заняли два находящихся там островка, таким образом угрожая отрезать Вашингтону отступление к северу.

Но когда 15 сентября началось главное наступление, оно произошло в другом месте — в бухте Кип на Нижнем Манхэттене (карта 2, поз. H). Очередная как по учебнику исполненная переправа 12 000 человек из района Ньютон-крик предварялась интенсивной бомбардировкой с Phoenix, Rose, HMS Roebuck (44), HMS Orpheus (32, истратил 5376 фунтов пороха за 45 минут) и HMS Carysfort (28). Высадка прошла почти без сопротивления. Одновременно HMS Renown (50), HMS Repulse (32), HMS Pearl (32) и Tryal выполняли отвлекающий манёвр со стороны Гудзона (карта 2, поз. m). Генерал Хау не настаивал на немедленном продвижении поперек острова, и большое количество американских войск опять получили возможность уйти из западни.[11] Вашингтон отвел свои войска к Гарлему, и занял укрепленную позицию на Гарлем-хайтс (карта 2, поз. I).

Тем не менее, Нью-Йорк был наконец-то взят, и бригадный генерал лорд Перси выразил всеобщие чувства сказав, что «дело почти окончено».[11] Имел он в виду Нью-Йорк или всю войну, остается гадать. Хау остановился для перегруппировки. После небольшой стычки 16 сентября при Гарлем-хайтс (карта 1, врезка) он отазался от попыток взять позицию в лоб. 19−20 сентября Нью-Йорк охватил сильный пожар, принесший большие разрушения. Полностью город оправился только к 1790-м годам.

Нижний Гудзон

Для свободного доступа в Гудзон британцам требовалось подавить батарею на противоположном берегу, на мысу Паулус Хук (карта 2, поз. m). Roebuck, HMS Tartar, HMS Emerald и Carcass без большого шума проделали это 23 сентября.

Для свободного доступа в Гудзон британцам требовалось подавить батарею на противоположном берегу, на мысу Паулус Хук (карта 2, поз. m). Roebuck, HMS Tartar, HMS Emerald и Carcass без большого шума проделали это 23 сентября.

Но самой смелой стала вылазка флота вверх по Гудзону до Таппан Зее 9 октября. Капитан Хайд-Паркер на Phoenix повел вверх отряд из Roebuck, Tartar, Tryal и двух тендеров, взяв лоцманом человека, который утверждал, что знает путь сквозь созданные колонистами препятствия. В последний момент нервы лоцмана не выдержали, и Паркер без его помощи повел отряд туда, где точно знал глубины: прямо под восточным берегом и под пушками форта Вашингтон (карта 2, поз. A). Отряд потерял 9 человек убитыми и 18 ранеными, но продолжал атаку, и загнал на берег две галеры и взял колониальную шхуну и два шлюпа.

Позже, во время килевания Roebuck обнаружились два 32-фунтовых ядра, застрявшие в его корпусе на 4 фута ниже ватерлинии. Они были выпущены с высоко расположенной батареи форта Конститьюшн, с берега Нью-Джерси. Меньше известно другое следствие этого боя: британцы обнаружили и потопили ведомую на буксире Turtle, вместе со шлюпом-буксировщиком.

В течение октября против армии Вашингтона была предпринята маневренная кампания, усиленная прибывшим из Англии 16 октября 7000-тысячным гессенским корпусом. Генерал Хау снова избрал фланговую тактику. Форсировав ночью Хелл-гейт, корабли высадили войска в графстве Вестчестер, у Трог-нек и Пеллс-пойнт (карта 2, поз. L), вынудив американцев отойти к Уайт Плейнс. В последующем бою британцы опять переиграли противника фланговым маневром (карта 2, поз. h, k), но Вашингтону без больших потерь удалось отойти и переправиться через Гудзон выше по течению (карта 1). Однако он оставил гарнизон в форту Вашингтон, который и был взят 16 ноября комбинированной атакой с реки и с суши при огневой поддержке Pearl, с захватом около 3000 пленных.[11]

В течение октября против армии Вашингтона была предпринята маневренная кампания, усиленная прибывшим из Англии 16 октября 7000-тысячным гессенским корпусом. Генерал Хау снова избрал фланговую тактику. Форсировав ночью Хелл-гейт, корабли высадили войска в графстве Вестчестер, у Трог-нек и Пеллс-пойнт (карта 2, поз. L), вынудив американцев отойти к Уайт Плейнс. В последующем бою британцы опять переиграли противника фланговым маневром (карта 2, поз. h, k), но Вашингтону без больших потерь удалось отойти и переправиться через Гудзон выше по течению (карта 1). Однако он оставил гарнизон в форту Вашингтон, который и был взят 16 ноября комбинированной атакой с реки и с суши при огневой поддержке Pearl, с захватом около 3000 пленных.[11]

У форта Вашингтон был парный форт Ли, или Конститьюшн, на противоположном берегу (карта 2, поз. B). Через два дня, 20 ноября Корнуоллис с 4500 человек переправился через реку и поднялся на обрывистые Палисады к северу от форта (карта 2, поз. O-D). Но когда он подступил к форту, гарнизон отошел, и британцы таким образом полностью овладели нижним течением Гудзона.[11]

Род-Айленд

Укрепившись в Нью-Йорке, братья Хау решили послать экспедицию для захвата Ньюпорта (Род-Айленд), чтобы обеспечить флоту запасную базу. 7000-тысячным десантом на 51 транспорте в охранении 15 боевых кораблей командовали коммодор Паркер и генерал Клинтон, уже дискредитировавшие себя под Чарльстоном. На этот раз они были намерены не допускать ошибок.

Укрепившись в Нью-Йорке, братья Хау решили послать экспедицию для захвата Ньюпорта (Род-Айленд), чтобы обеспечить флоту запасную базу. 7000-тысячным десантом на 51 транспорте в охранении 15 боевых кораблей командовали коммодор Паркер и генерал Клинтон, уже дискредитировавшие себя под Чарльстоном. На этот раз они были намерены не допускать ошибок.

Пройдя западным проливом вокруг острова Конаникут, чтобы избежать береговых батарей, 7 декабря экспедиция встала на якорь перед Ньюпортом. Небольшая Континентальная эскадра Хопкинса, включая фрегаты Warren, Columbus и Providence, отступила в вершину залива Наррагансетт до Провиденс, и 8 декабря британцы практически без сопротивления высадились на берег.

Для этой операции транспорты были сведены в четыре дивизиона; каждым дивизионом командовал лейтенант от флота, каждый имел свой отличительный вымпел. Первый, лёгкая пехота, гренадеры и артиллерия, был штурмовым дивизионом; он образовал первую волну десанта. Второй дивизион доставил 3-ю и 5-ю армейские бригады; третий — гессенский корпус, четвёртый кавалерию. Высадка началась в 8 утра, и за исключением 400 человек 22-го полка, посланных прямо в Ньюпорт, к 3 часам полполудни все войска были на берегу.

Среди многих уроков предыдущей войны британцы усвоили и нужду в специализированных высадочных средствах. Предшественниками десантных катеров Второй мировой в XVII веке были специальные плоскодонные баркасы, разработанные после 1757 года (см. иллюстрацию). В типичном случае они имели длину 36 футов (11 м), ширину 10 футов (3 м), и 10 пар весел. На каждой банке между гребцами, а также в корму и в нос от них, размещались по два солдата или морских пехотинца. Вместо них могли быть полевые пушки или повозки. Был и 32-футовый вариант поменьше. В зависимости от размера баркасы могли доставлять от 40 до 60 человек. Банки и все дельные вещи внутри были съемными, так что баркасы можно было хранить на борту транспорта вложенными друг в друга. Однако доставка артиллерии была затруднена, и под неё на Стэтен-Айленд были построены особые укрупненные варианты со сходней в носу.[12]

После посадки войск на баркасы, те строились в эшелоны согласно организации доставляемой части, параллельными линиями. Чтобы ещё облегчить ориентирование, на носу у всех наносились номера, и они снабжались отличительными флажками с номером части. Специальных баркасов, однако, всегда не хватало, их дополняли шлюпками с кораблей, а командиры их приучались быстро доставлять войска, чтобы скорее вернуться за следующими.

Очевидна была и нужда в огневой поддержке. Малые орудия можно было установить прямо в шлюпках и баркасах, но их не всегда хватало. Ещё перед бухтой Кип флот оборудовал для этой цели 24-фн пушками транспорт с малой осадкой Vigilant, и он активно участвовал во всех последующих высадках. Был он и при Ньюпорте.

В целом высадка прошла образцово, хотя в отсутствие сопротивления бо́льшая часть усилий были излишни.

Реакция

После штурма и падения Нью-Йорка (когда Континентальная армия несколько раз еле ушла от полного уничтожения) судьба американской независимости, и вообще мятежных колоний, выглядела мрачно. Само их существование оказалось под вопросом.

Армия, численность которой упала ниже 5000 человек и продолжала сокращаться, отступила в зимний лагерь за Делавэр. Она была в плачевном состоянии, которое и дальше ухудшалось из-за плохого снабжения, болезней, морозов и дезертирства. Её дух опустился до низшей точки. Общественная поддержка войны поколебалась. Ещё сохранившейся твердой сердцевине армии грозило остаться без помощи населения — той самой помощи, благодаря которой ей удавалось уцелеть до тех пор.

Настроения в американском лагере, в том числе в неофициальной столице 13 колоний Филадельфии, были большей частью панические. Континентальный конгресс бежал из города: депутаты отлично знали, что полагается по британским законам за бунт против короля.

В этих условиях первейшей задачей Вашингтона было не дать разложиться армии, по удачному стечению обстоятельств сохранившейся в боях. Для этого он первым делом решил сосредоточить под Филадельфией все войска, какие ещё оставались. Он приказал остаткам сил, посланных в мае 1775 года для вторжения в Канаду, а также войскам генерал-майора Чарльза Ли, оставленным к северу от Нью-Йорка, идти к нему на соединение. Во вторую очередь он оседлал дороги, ведущие к лагерю и столице.

Ссылаясь на обстоятельства, Ли довел свой отряд только до Морристауна, всего в 25 милях от Нью-Йорка, и остановился. Пока он отдыхал от военных трудов, его местонахождение стало известно лоялистам, и подполковник Тарлетон с одной ротой захватил его врасплох на местном постоялом дворе. Ли попал в плен, где и оставался, пока не был официально обменян в 1778 году. Назначенный вместо него Салливан (ранее отпущенный под честное слово) привел войска к Вашингтону.

В свою очередь британцы чувствовали себя комфортно. В Лондоне новость о взятии Нью-Йорка была встречена одобрением, и генерал Хау был награждён орденом Бани. В Англии разделяли мнение Перси, что «дело почти окончено» и ожидали, что восстание вскоре будет подавлено, если уже не подавлено.

Марш на Филадельфию

Генерал Хау счел, что в преддверии зимы продолжать кампанию невозможно, и отвел армию на зимние квартиры. Взятие Филадельфии он отложил на весну, таким образом очередной раз упустив возможность покончить с войной. Однако в качестве подготовки к кампании 1777 года он начал устанавливать контроль над Нью-Джерси. Одновременно на весну составлялись планы действий против «рассадника бунта» — Бостона, с опорой на только что оккупированный Род-Айленд.

Генерал Хау счел, что в преддверии зимы продолжать кампанию невозможно, и отвел армию на зимние квартиры. Взятие Филадельфии он отложил на весну, таким образом очередной раз упустив возможность покончить с войной. Однако в качестве подготовки к кампании 1777 года он начал устанавливать контроль над Нью-Джерси. Одновременно на весну составлялись планы действий против «рассадника бунта» — Бостона, с опорой на только что оккупированный Род-Айленд.

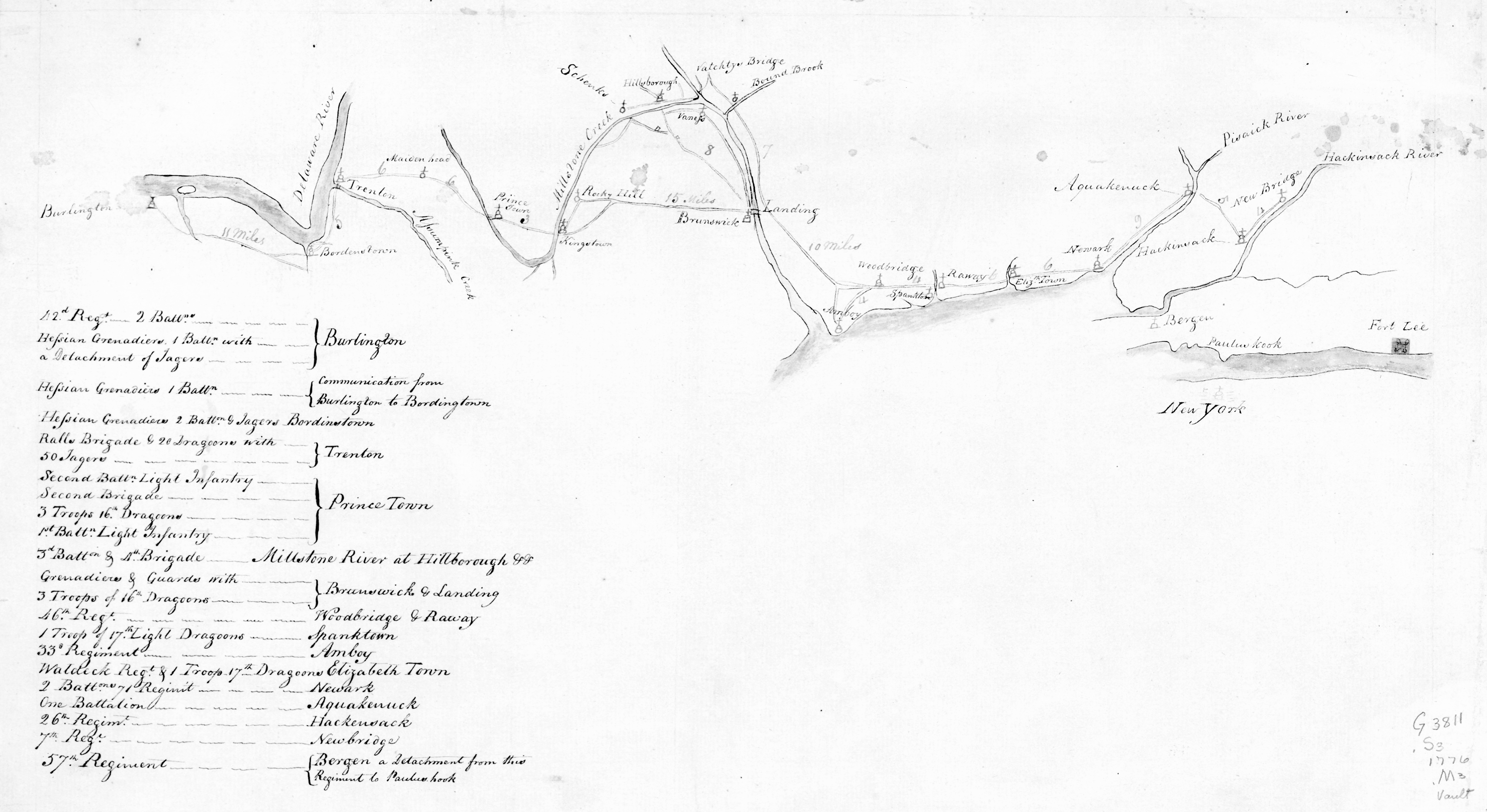

Достичь цели генерал намеревался, продолжая политику рассредоточения, которой британская армия следовала в первые годы восстания. Он стал расставлять форпосты вдоль дорог, в том числе от Нью-Йорка к Филадельфии, надеясь этим укрепиться в провинции, обеспечить себе пути наступления и одновременно создать условия для фуражирования армии. Эта политика имела бы смысл, если бы он пользовался поддержкой населения. Но он явно переоценил лоялистские настроения в Нью-Джерси, и вообще самоуспокоенность сослужила ему плохую службу.

Без поддержки флота, который не мог действовать вдоль замерзающих рек и ручьев, подвижность британской армии сравнялась с подвижностью американской. А мелкие гарнизоны были изолированы и не могли ни помогать друг другу, ни свободно фуражировать. Их постоянно беспокоили отряды Континентальной армии и добровольцев, вынуждая к обороне. «Марш на Филадельфию» остановился, и превратился в серию мелких стычек, которые благоприятствовали колонистам, с их полу-партизанской тактикой, лучшим знанием местности и часто опорой на население. В итоге борьба за контроль над Нью-Джерси вылилась в борьбу за снабжение, вошедшую в историю как «фуражная война».

Принстон и Трентон

Помимо забот о том, как собрать армию, Вашингтон организовывал нападения на относительно открытые британские форпосты, которые в результате были под постоянной угрозой от набегов ополчения и армии. Немецкие командиры полковники Карл фон Доноп (нем. Carl von Donop) и Иоганн Ралль (нем. Johann Rall), чьи бригады помещались в самом конце цепи форпостов, часто становились целью этих рейдов, но их неоднократные предупреждения и просьбы о поддержке к генералу Гранту остались без ответа.

Помимо забот о том, как собрать армию, Вашингтон организовывал нападения на относительно открытые британские форпосты, которые в результате были под постоянной угрозой от набегов ополчения и армии. Немецкие командиры полковники Карл фон Доноп (нем. Carl von Donop) и Иоганн Ралль (нем. Johann Rall), чьи бригады помещались в самом конце цепи форпостов, часто становились целью этих рейдов, но их неоднократные предупреждения и просьбы о поддержке к генералу Гранту остались без ответа.

С середины декабря Вашингтон планировал двумя колоннами взять в «клещи» силы Ралля в Трентоне, а третьей нанести отвлекающий удар по заставе фон Донопа в Бордентаун, на расстоянии одного дневного перехода от Филадельфии. Плану способствовало и случайное появление роты ополченцев которая, в результате перестрелки 23 декабря в Маунт-Холли, отвлекла все 2000 человек фон Донопа из Бордентауна на юг. Из-за этого Доноп был не в состоянии оказать помощь Раллю во время нападения Вашингтона на Трентон. В ночь на Рождество Вашингтон с 2400 войск скрытно перешел обратно на левый берег реки Делавэр и на следующее утро застал Ралля врасплох. В результате гессенцы потеряли около 1000 человек убитыми и пленными. Эта вылазка значительно подняла дух армии, а также выманила Корнуоллиса из Нью-Йорка. Он собрал свыше 6000 человек, и повел бо́льшую часть на позиции Вашингтона к югу от Трентона. Оставив гарнизон из 1200 человек в Принстоне, Корнуоллис атаковал Вашингтона 2 января, и ещё до ночи был трижды отброшен. В ту ночь Вашингтон снова скрытно двинул свою армию и обошел Корнуоллиса с целью нападения на гарнизон Принстона.

Хью Мерсер, командир американского авангарда, столкнулся с британскими солдатами из Принстона под командованием Чарльза Мовуда. В завязавшемся бою Мерсер был смертельно ранен. Вашингтон направил ему подкрепление под командованием генерала Джона Кадваладера, который успешно выбил Мовуда из Принстона; многие из британских солдат бежали к Корнуоллису в Трентон. Британцы потеряли в бою более четверти своего состава. Победа подняла боевой дух американской армии.

Поражения убедили генерала Хау вывести основную часть своей армии из Нью-Джерси, оставив только форпосты Нью-Брансуик и Перт Амбой. Вашингтон, отобрав у него бо́льшую часть провинции, ушел на зимовку в Морристаун. Тем не менее, припасы обеих армий были ограничены, и командиры с обеих сторон стали направлять вглубь территории отряды за кормами, продовольствием и прочим. Несколько месяцев продолжалась фуражная война, в которой обе стороны охотились на фуражные партии друг друга. Это привело к многочисленным мелким стычкам, включая бой при Миллстоун. Среди британского командования начались интриги по поводу снабжения. Лорд Перси подал в отставку после разногласий с Хау и обвинения в неспособности Ньюпорта обеспечить припасами армию в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Фуражная война

После Трентона и Принстона угроза немедленного развала Континентальной армии, и подавления революции несколько отдалились. Вашингтон использовал подкрепленную новой уверенностью в себе армию для подрыва положения британской экспедиционной армии.

Последняя сильно нуждалась в припасах, особенно в корме для лошадей, и взять их было негде, кроме как на окружающих землях — снабжение по морю из Англии через Ньюпорт было слишком дорого, медленно, и в любом случае недостаточно.[13] Понимая это, Вашингтон принялся целеустремленно уничтожать доступные британцам источники продовольствия и фуража. Это сказывалось на населении, но его недовольство против британцев было сильнее.

Британские войска, стоявшие на зимних квартирах, посылали в поисках припасов небольшие партии. Используя набеговую и засадную тактику, Вашингтон нападал на них более сильными партиями солдат и ополченцев, иногда до 300 человек, и причинял чувствительные потери. Попытки британцев охотиться за ними, как при Баунд Брук, были как правило неудачны, в том числе из-за худшего знания местности и непривычке к действиям в малопроходимой, лесистой местности. Но главное преимущество американцев состояло в том, что их противник был вынужден обороняться, реагировать, часто слишком поздно.

Партизанская война постоянно держала британцев в напряжении. Уже опустошенные осенними боями земли предоставляли мало фуража, заставляя британцев забираться в его поисках все глубже, и распылять силы все больше. По словам одного гессенского капитана «армия постепенно таяла в этих стычках».[13] Потери одних только гессенцев в фуражной войне некоторые оценивают свыше 900 человек. Во всяком случае, общие британские потери были больше, чем при штурме Нью-Йорка.[13] Подсчета американских потерь большинство авторов избегают.

Фуражная война продолжалась с декабря 1776 по март 1777 года, когда генерл Хау начал готовиться к захвату Филадельфии. Вашингтон покинул зимние квартиры в Морристауне и выдвинул армию в Мидлбрук, а Хау в Сомерсет-Корт Хаус. Обе стороны вышли из неё очень непохожими на себя прежних. Мораль британских войск понизилась, вместо ожидаемого завершения войны перед ними был ещё один год боев. Помимо потрепанных фуражированием партий, расквартированная в Нью-Йорке (частью прямо на кораблях) масса войск тоже не чувствовала себя удобно: скученность и недостаток снабжения привели к болезням, не говоря уже о снижении морали. Американские силы, наоборот, оправились от кризиза, приобрели некоторый опыт, начался приток новых солдат в ополчение и Континентальную армию.

Последствия

Ряд промедлений и отказов от развития успеха, несогласованность действий армии и флота, недостатки снабжения лишили британцев решительной победы и завершения войны в кампанию 1776 года. Наоборот, Вашингтону решительными и энергичными действиями удалось уйти от полного разгрома и втянуть противника в дальнейшую войну на истощение на своих условиях. Кроме того, он сделал первый шаг к интервенции французов, без которой конечная победа колоний была невозможна.

Одним из важнейших факторов, обеспечивших британцам успех под Нью-Йорком является поддержка флота, предоставлявшего им как возможность флангового маневра, так и удобный способ снабжения. Наоборот, отсутствие этой поддержки в Нью-Джерси лишило их самого большого преимущества. Позже, в 1781 году, сам Вашингтон признал, что флот давал британцам такую степень мобильности, о которой его армия могла только мечтать.[14]

Победы Континентальной армии в Нью-Джерси американская историография долгое время представляла не иначе как чудом. Их пропагандистское значение во много раз первзошло военное. Для сравнения, «Переход Вашингтона через Делавэр» знаменит в Штатах даже больше, чем «Переход Суворова через Альпы» в России. Победы позволили Вашингтону не только сохранить армию, которой несколько раз угрожало уничтожение, но и вдохнуть веру в остальные колонии. В результате психологическое преимущество сдвинулось на сторону американцев, что обеспечило продолжение войны.

Нью-Йорк оставался в британских руках до самого заключения Парижского мира. Он стал базой британцев в Северной Америке и хотя сам обошелся без дальнейших боев, был фокусом многих операций на суше и на море. Из него же в 1783 году сэр Гай Карлтон, сменивший Клинтона, эвакуировал морем в Новую Шотландию гарнизон и около 40 000 беженцев-лоялистов.

Напишите отзыв о статье "Кампания в Нью-Йорке и Нью-Джерси"

Примечания

- ↑ Макс. про спискам, конец августа 1776 (см.: Fischer,… p. 383.)

- ↑ 1 2 Navies and the American Revolution / R. Gardiner, ed. — P. 108−109.

- ↑ Макс., нач. сентября 1776 (см.: Fischer,… p. 381.)

- ↑ Fischer,… p. 419.

- ↑ Lengel,… p. 289.

- ↑ Navies and the American Revolution / R. Gardiner, ed. — P. 50.

- ↑ Navies and the American Revolution / R. Gardiner, ed. — P. 51.

- ↑ General Heath’s Memoirs: Roland, Alex. Underwater Warfare in the Age of Sail. Indiana University Press: Bloomington, IN, 1978.

- ↑ Navies and the American Revolution / R. Gardiner, ed. — P. 61.

- ↑ 1 2 См.: Dull, J. The Diplomatic History…

- ↑ 1 2 3 4 Navies and the American Revolution / R. Gardiner, ed. — P. 57−61.

- ↑ Navies and the American Revolution / R. Gardiner, ed. — P. 62−63.

- ↑ 1 2 3 Fischer,… p. 358.

- ↑ Larrabee,… p. 270.

Литература

- Dull, Jonathan. A Diplomatic History of the American Revolution. London − New Haven, Yale University Press, 1985. ISBN 0-300-03886-0

- Fischer, David Hackett. Washington’s Crossing. Oxford University Press, New York, 2004. ISBN 0-19-517034-2

- Larrabee, Harold A. Decision at the Chesapeake. New York: Clarkson N. Potter, 1964.

- Lengel, Edward. General George Washington. New York: Random House Paperbacks, 2005. ISBN 978-0-8129-6950-4.

| ||||||

Отрывок, характеризующий Кампания в Нью-Йорке и Нью-Джерси

Со времени этого известия и до конца кампании вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений, маневров и столкновений с гибнущим врагом. Дохтуров идет к Малоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказания об очищении Калуги, отступление за которую представляется ему весьма возможным.

Кутузов везде отступает, но неприятель, не дожидаясь его отступления, бежит назад, в противную сторону.

Историки Наполеона описывают нам искусный маневр его на Тарутино и Малоярославец и делают предположения о том, что бы было, если бы Наполеон успел проникнуть в богатые полуденные губернии.

Но не говоря о том, что ничто не мешало Наполеону идти в эти полуденные губернии (так как русская армия давала ему дорогу), историки забывают то, что армия Наполеона не могла быть спасена ничем, потому что она в самой себе несла уже тогда неизбежные условия гибели. Почему эта армия, нашедшая обильное продовольствие в Москве и не могшая удержать его, а стоптавшая его под ногами, эта армия, которая, придя в Смоленск, не разбирала продовольствия, а грабила его, почему эта армия могла бы поправиться в Калужской губернии, населенной теми же русскими, как и в Москве, и с тем же свойством огня сжигать то, что зажигают?

Армия не могла нигде поправиться. Она, с Бородинского сражения и грабежа Москвы, несла в себе уже как бы химические условия разложения.

Люди этой бывшей армии бежали с своими предводителями сами не зная куда, желая (Наполеон и каждый солдат) только одного: выпутаться лично как можно скорее из того безвыходного положения, которое, хотя и неясно, они все сознавали.

Только поэтому, на совете в Малоярославце, когда, притворяясь, что они, генералы, совещаются, подавая разные мнения, последнее мнение простодушного солдата Мутона, сказавшего то, что все думали, что надо только уйти как можно скорее, закрыло все рты, и никто, даже Наполеон, не мог сказать ничего против этой всеми сознаваемой истины.

Но хотя все и знали, что надо было уйти, оставался еще стыд сознания того, что надо бежать. И нужен был внешний толчок, который победил бы этот стыд. И толчок этот явился в нужное время. Это было так называемое у французов le Hourra de l'Empereur [императорское ура].

На другой день после совета Наполеон, рано утром, притворяясь, что хочет осматривать войска и поле прошедшего и будущего сражения, с свитой маршалов и конвоя ехал по середине линии расположения войск. Казаки, шнырявшие около добычи, наткнулись на самого императора и чуть чуть не поймали его. Ежели казаки не поймали в этот раз Наполеона, то спасло его то же, что губило французов: добыча, на которую и в Тарутине и здесь, оставляя людей, бросались казаки. Они, не обращая внимания на Наполеона, бросились на добычу, и Наполеон успел уйти.

Когда вот вот les enfants du Don [сыны Дона] могли поймать самого императора в середине его армии, ясно было, что нечего больше делать, как только бежать как можно скорее по ближайшей знакомой дороге. Наполеон, с своим сорокалетним брюшком, не чувствуя в себе уже прежней поворотливости и смелости, понял этот намек. И под влиянием страха, которого он набрался от казаков, тотчас же согласился с Мутоном и отдал, как говорят историки, приказание об отступлении назад на Смоленскую дорогу.

То, что Наполеон согласился с Мутоном и что войска пошли назад, не доказывает того, что он приказал это, но что силы, действовавшие на всю армию, в смысле направления ее по Можайской дороге, одновременно действовали и на Наполеона.

Когда человек находится в движении, он всегда придумывает себе цель этого движения. Для того чтобы идти тысячу верст, человеку необходимо думать, что что то хорошее есть за этими тысячью верст. Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться.

Обетованная земля при наступлении французов была Москва, при отступлении была родина. Но родина была слишком далеко, и для человека, идущего тысячу верст, непременно нужно сказать себе, забыв о конечной цели: «Нынче я приду за сорок верст на место отдыха и ночлега», и в первый переход это место отдыха заслоняет конечную цель и сосредоточивает на себе все желанья и надежды. Те стремления, которые выражаются в отдельном человеке, всегда увеличиваются в толпе.

Для французов, пошедших назад по старой Смоленской дороге, конечная цель родины была слишком отдалена, и ближайшая цель, та, к которой, в огромной пропорции усиливаясь в толпе, стремились все желанья и надежды, – была Смоленск. Не потому, чтобы люди знала, что в Смоленске было много провианту и свежих войск, не потому, чтобы им говорили это (напротив, высшие чины армии и сам Наполеон знали, что там мало провианта), но потому, что это одно могло им дать силу двигаться и переносить настоящие лишения. Они, и те, которые знали, и те, которые не знали, одинаково обманывая себя, как к обетованной земле, стремились к Смоленску.

Выйдя на большую дорогу, французы с поразительной энергией, с быстротою неслыханной побежали к своей выдуманной цели. Кроме этой причины общего стремления, связывавшей в одно целое толпы французов и придававшей им некоторую энергию, была еще другая причина, связывавшая их. Причина эта состояла в их количестве. Сама огромная масса их, как в физическом законе притяжения, притягивала к себе отдельные атомы людей. Они двигались своей стотысячной массой как целым государством.

Каждый человек из них желал только одного – отдаться в плен, избавиться от всех ужасов и несчастий. Но, с одной стороны, сила общего стремления к цели Смоленска увлекала каждою в одном и том же направлении; с другой стороны – нельзя было корпусу отдаться в плен роте, и, несмотря на то, что французы пользовались всяким удобным случаем для того, чтобы отделаться друг от друга и при малейшем приличном предлоге отдаваться в плен, предлоги эти не всегда случались. Самое число их и тесное, быстрое движение лишало их этой возможности и делало для русских не только трудным, но невозможным остановить это движение, на которое направлена была вся энергия массы французов. Механическое разрывание тела не могло ускорить дальше известного предела совершавшийся процесс разложения.

Ком снега невозможно растопить мгновенно. Существует известный предел времени, ранее которого никакие усилия тепла не могут растопить снега. Напротив, чем больше тепла, тем более крепнет остающийся снег.

Из русских военачальников никто, кроме Кутузова, не понимал этого. Когда определилось направление бегства французской армии по Смоленской дороге, тогда то, что предвидел Коновницын в ночь 11 го октября, начало сбываться. Все высшие чины армии хотели отличиться, отрезать, перехватить, полонить, опрокинуть французов, и все требовали наступления.

Кутузов один все силы свои (силы эти очень невелики у каждого главнокомандующего) употреблял на то, чтобы противодействовать наступлению.

Он не мог им сказать то, что мы говорим теперь: зачем сраженье, и загораживанье дороги, и потеря своих людей, и бесчеловечное добиванье несчастных? Зачем все это, когда от Москвы до Вязьмы без сражения растаяла одна треть этого войска? Но он говорил им, выводя из своей старческой мудрости то, что они могли бы понять, – он говорил им про золотой мост, и они смеялись над ним, клеветали его, и рвали, и метали, и куражились над убитым зверем.

Под Вязьмой Ермолов, Милорадович, Платов и другие, находясь в близости от французов, не могли воздержаться от желания отрезать и опрокинуть два французские корпуса. Кутузову, извещая его о своем намерении, они прислали в конверте, вместо донесения, лист белой бумаги.

И сколько ни старался Кутузов удержать войска, войска наши атаковали, стараясь загородить дорогу. Пехотные полки, как рассказывают, с музыкой и барабанным боем ходили в атаку и побили и потеряли тысячи людей.

Но отрезать – никого не отрезали и не опрокинули. И французское войско, стянувшись крепче от опасности, продолжало, равномерно тая, все тот же свой гибельный путь к Смоленску.

Бородинское сражение с последовавшими за ним занятием Москвы и бегством французов, без новых сражений, – есть одно из самых поучительных явлений истории.

Все историки согласны в том, что внешняя деятельность государств и народов, в их столкновениях между собой, выражается войнами; что непосредственно, вследствие больших или меньших успехов военных, увеличивается или уменьшается политическая сила государств и народов.

Как ни странны исторические описания того, как какой нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии, одной сотой всех сил народа, заставило покориться народ, – все факты истории (насколько она нам известна) подтверждают справедливость того, что большие или меньшие успехи войска одного народа против войска другого народа суть причины или, по крайней мере, существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов. Войско одержало победу, и тотчас же увеличились права победившего народа в ущерб побежденному. Войско понесло поражение, и тотчас же по степени поражения народ лишается прав, а при совершенном поражении своего войска совершенно покоряется.

Так было (по истории) с древнейших времен и до настоящего времени. Все войны Наполеона служат подтверждением этого правила. По степени поражения австрийских войск – Австрия лишается своих прав, и увеличиваются права и силы Франции. Победа французов под Иеной и Ауерштетом уничтожает самостоятельное существование Пруссии.

Но вдруг в 1812 м году французами одержана победа под Москвой, Москва взята, и вслед за тем, без новых сражений, не Россия перестала существовать, а перестала существовать шестисоттысячная армия, потом наполеоновская Франция. Натянуть факты на правила истории, сказать, что поле сражения в Бородине осталось за русскими, что после Москвы были сражения, уничтожившие армию Наполеона, – невозможно.

После Бородинской победы французов не было ни одного не только генерального, но сколько нибудь значительного сражения, и французская армия перестала существовать. Что это значит? Ежели бы это был пример из истории Китая, мы бы могли сказать, что это явление не историческое (лазейка историков, когда что не подходит под их мерку); ежели бы дело касалось столкновения непродолжительного, в котором участвовали бы малые количества войск, мы бы могли принять это явление за исключение; но событие это совершилось на глазах наших отцов, для которых решался вопрос жизни и смерти отечества, и война эта была величайшая из всех известных войн…

Период кампании 1812 года от Бородинского сражения до изгнания французов доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и не постоянный признак завоевания; доказал, что сила, решающая участь народов, лежит не в завоевателях, даже на в армиях и сражениях, а в чем то другом.

Французские историки, описывая положение французского войска перед выходом из Москвы, утверждают, что все в Великой армии было в порядке, исключая кавалерии, артиллерии и обозов, да не было фуража для корма лошадей и рогатого скота. Этому бедствию не могло помочь ничто, потому что окрестные мужики жгли свое сено и не давали французам.

Выигранное сражение не принесло обычных результатов, потому что мужики Карп и Влас, которые после выступления французов приехали в Москву с подводами грабить город и вообще не выказывали лично геройских чувств, и все бесчисленное количество таких мужиков не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его.

Представим себе двух людей, вышедших на поединок с шпагами по всем правилам фехтовального искусства: фехтование продолжалось довольно долгое время; вдруг один из противников, почувствовав себя раненым – поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. Но представим себе, что противник, так разумно употребивший лучшее и простейшее средство для достижения цели, вместе с тем воодушевленный преданиями рыцарства, захотел бы скрыть сущность дела и настаивал бы на том, что он по всем правилам искусства победил на шпагах. Можно себе представить, какая путаница и неясность произошла бы от такого описания происшедшего поединка.

Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские; люди, старающиеся объяснить все по правилам фехтования, – историки, которые писали об этом событии.

Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, оставление и пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война – все это были отступления от правил.

Наполеон чувствовал это, и с самого того времени, когда он в правильной позе фехтовальщика остановился в Москве и вместо шпаги противника увидал поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам (как будто существовали какие то правила для того, чтобы убивать людей). Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что русским, высшим по положению людям казалось почему то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию en quarte или en tierce [четвертую, третью], сделать искусное выпадение в prime [первую] и т. д., – дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие.

И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью.

Одним из самых осязательных и выгодных отступлений от так называемых правил войны есть действие разрозненных людей против людей, жмущихся в кучу. Такого рода действия всегда проявляются в войне, принимающей народный характер. Действия эти состоят в том, что, вместо того чтобы становиться толпой против толпы, люди расходятся врозь, нападают поодиночке и тотчас же бегут, когда на них нападают большими силами, а потом опять нападают, когда представляется случай. Это делали гверильясы в Испании; это делали горцы на Кавказе; это делали русские в 1812 м году.

Войну такого рода назвали партизанскою и полагали, что, назвав ее так, объяснили ее значение. Между тем такого рода война не только не подходит ни под какие правила, но прямо противоположна известному и признанному за непогрешимое тактическому правилу. Правило это говорит, что атакующий должен сосредоточивать свои войска с тем, чтобы в момент боя быть сильнее противника.

Партизанская война (всегда успешная, как показывает история) прямо противуположна этому правилу.

Противоречие это происходит оттого, что военная наука принимает силу войск тождественною с их числительностию. Военная наука говорит, что чем больше войска, тем больше силы. Les gros bataillons ont toujours raison. [Право всегда на стороне больших армий.]

Говоря это, военная наука подобна той механике, которая, основываясь на рассмотрении сил только по отношению к их массам, сказала бы, что силы равны или не равны между собою, потому что равны или не равны их массы.

Сила (количество движения) есть произведение из массы на скорость.

В военном деле сила войска есть также произведение из массы на что то такое, на какое то неизвестное х.

Военная наука, видя в истории бесчисленное количество примеров того, что масса войск не совпадает с силой, что малые отряды побеждают большие, смутно признает существование этого неизвестного множителя и старается отыскать его то в геометрическом построении, то в вооружении, то – самое обыкновенное – в гениальности полководцев. Но подстановление всех этих значений множителя не доставляет результатов, согласных с историческими фактами.

А между тем стоит только отрешиться от установившегося, в угоду героям, ложного взгляда на действительность распоряжений высших властей во время войны для того, чтобы отыскать этот неизвестный х.

Х этот есть дух войска, то есть большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или двух линиях, дубинами или ружьями, стреляющими тридцать раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки.

Дух войска – есть множитель на массу, дающий произведение силы. Определить и выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, есть задача науки.

Задача эта возможна только тогда, когда мы перестанем произвольно подставлять вместо значения всего неизвестного Х те условия, при которых проявляется сила, как то: распоряжения полководца, вооружение и т. д., принимая их за значение множителя, а признаем это неизвестное во всей его цельности, то есть как большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасности. Тогда только, выражая уравнениями известные исторические факты, из сравнения относительного значения этого неизвестного можно надеяться на определение самого неизвестного.

Десять человек, батальонов или дивизий, сражаясь с пятнадцатью человеками, батальонами или дивизиями, победили пятнадцать, то есть убили и забрали в плен всех без остатка и сами потеряли четыре; стало быть, уничтожились с одной стороны четыре, с другой стороны пятнадцать. Следовательно, четыре были равны пятнадцати, и, следовательно, 4а:=15у. Следовательно, ж: г/==15:4. Уравнение это не дает значения неизвестного, но оно дает отношение между двумя неизвестными. И из подведения под таковые уравнения исторических различно взятых единиц (сражений, кампаний, периодов войн) получатся ряды чисел, в которых должны существовать и могут быть открыты законы.

Тактическое правило о том, что надо действовать массами при наступлении и разрозненно при отступлении, бессознательно подтверждает только ту истину, что сила войска зависит от его духа. Для того чтобы вести людей под ядра, нужно больше дисциплины, достигаемой только движением в массах, чем для того, чтобы отбиваться от нападающих. Но правило это, при котором упускается из вида дух войска, беспрестанно оказывается неверным и в особенности поразительно противоречит действительности там, где является сильный подъем или упадок духа войска, – во всех народных войнах.

Французы, отступая в 1812 м году, хотя и должны бы защищаться отдельно, по тактике, жмутся в кучу, потому что дух войска упал так, что только масса сдерживает войско вместе. Русские, напротив, по тактике должны бы были нападать массой, на деле же раздробляются, потому что дух поднят так, что отдельные лица бьют без приказания французов и не нуждаются в принуждении для того, чтобы подвергать себя трудам и опасностям.

Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск.

Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии – отсталые мародеры, фуражиры – были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.

24 го августа был учрежден первый партизанский отряд Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем более увеличивалось число этих отрядов.

Партизаны уничтожали Великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева – французского войска, и иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи, кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие и помещичьи, никому не известные. Был дьячок начальником партии, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.

Последние числа октября было время самого разгара партизанской войны. Тот первый период этой войны, во время которого партизаны, сами удивляясь своей дерзости, боялись всякую минуту быть пойманными и окруженными французами и, не расседлывая и почти не слезая с лошадей, прятались по лесам, ожидая всякую минуту погони, – уже прошел. Теперь уже война эта определилась, всем стало ясно, что можно было предпринять с французами и чего нельзя было предпринимать. Теперь уже только те начальники отрядов, которые с штабами, по правилам ходили вдали от французов, считали еще многое невозможным. Мелкие же партизаны, давно уже начавшие свое дело и близко высматривавшие французов, считали возможным то, о чем не смели и думать начальники больших отрядов. Казаки же и мужики, лазившие между французами, считали, что теперь уже все было возможно.

22 го октября Денисов, бывший одним из партизанов, находился с своей партией в самом разгаре партизанской страсти. С утра он с своей партией был на ходу. Он целый день по лесам, примыкавшим к большой дороге, следил за большим французским транспортом кавалерийских вещей и русских пленных, отделившимся от других войск и под сильным прикрытием, как это было известно от лазутчиков и пленных, направлявшимся к Смоленску. Про этот транспорт было известно не только Денисову и Долохову (тоже партизану с небольшой партией), ходившему близко от Денисова, но и начальникам больших отрядов с штабами: все знали про этот транспорт и, как говорил Денисов, точили на него зубы. Двое из этих больших отрядных начальников – один поляк, другой немец – почти в одно и то же время прислали Денисову приглашение присоединиться каждый к своему отряду, с тем чтобы напасть на транспорт.

– Нет, бг'ат, я сам с усам, – сказал Денисов, прочтя эти бумаги, и написал немцу, что, несмотря на душевное желание, которое он имел служить под начальством столь доблестного и знаменитого генерала, он должен лишить себя этого счастья, потому что уже поступил под начальство генерала поляка. Генералу же поляку он написал то же самое, уведомляя его, что он уже поступил под начальство немца.

Распорядившись таким образом, Денисов намеревался, без донесения о том высшим начальникам, вместе с Долоховым атаковать и взять этот транспорт своими небольшими силами. Транспорт шел 22 октября от деревни Микулиной к деревне Шамшевой. С левой стороны дороги от Микулина к Шамшеву шли большие леса, местами подходившие к самой дороге, местами отдалявшиеся от дороги на версту и больше. По этим то лесам целый день, то углубляясь в середину их, то выезжая на опушку, ехал с партией Денисов, не выпуская из виду двигавшихся французов. С утра, недалеко от Микулина, там, где лес близко подходил к дороге, казаки из партии Денисова захватили две ставшие в грязи французские фуры с кавалерийскими седлами и увезли их в лес. С тех пор и до самого вечера партия, не нападая, следила за движением французов. Надо было, не испугав их, дать спокойно дойти до Шамшева и тогда, соединившись с Долоховым, который должен был к вечеру приехать на совещание к караулке в лесу (в версте от Шамшева), на рассвете пасть с двух сторон как снег на голову и побить и забрать всех разом.

Позади, в двух верстах от Микулина, там, где лес подходил к самой дороге, было оставлено шесть казаков, которые должны были донести сейчас же, как только покажутся новые колонны французов.

Впереди Шамшева точно так же Долохов должен был исследовать дорогу, чтобы знать, на каком расстоянии есть еще другие французские войска. При транспорте предполагалось тысяча пятьсот человек. У Денисова было двести человек, у Долохова могло быть столько же. Но превосходство числа не останавливало Денисова. Одно только, что еще нужно было знать ему, это то, какие именно были эти войска; и для этой цели Денисову нужно было взять языка (то есть человека из неприятельской колонны). В утреннее нападение на фуры дело сделалось с такою поспешностью, что бывших при фурах французов всех перебили и захватили живым только мальчишку барабанщика, который был отсталый и ничего не мог сказать положительно о том, какие были войска в колонне.

Нападать другой раз Денисов считал опасным, чтобы не встревожить всю колонну, и потому он послал вперед в Шамшево бывшего при его партии мужика Тихона Щербатого – захватить, ежели можно, хоть одного из бывших там французских передовых квартиргеров.

Был осенний, теплый, дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь.

На породистой, худой, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с которых струилась вода, ехал Денисов. Он, так же как и его лошадь, косившая голову и поджимавшая уши, морщился от косого дождя и озабоченно присматривался вперед. Исхудавшее и обросшее густой, короткой, черной бородой лицо его казалось сердито.

Рядом с Денисовым, также в бурке и папахе, на сытом, крупном донце ехал казачий эсаул – сотрудник Денисова.

Эсаул Ловайский – третий, также в бурке и папахе, был длинный, плоский, как доска, белолицый, белокурый человек, с узкими светлыми глазками и спокойно самодовольным выражением и в лице и в посадке. Хотя и нельзя было сказать, в чем состояла особенность лошади и седока, но при первом взгляде на эсаула и Денисова видно было, что Денисову и мокро и неловко, – что Денисов человек, который сел на лошадь; тогда как, глядя на эсаула, видно было, что ему так же удобно и покойно, как и всегда, и что он не человек, который сел на лошадь, а человек вместе с лошадью одно, увеличенное двойною силою, существо.

Немного впереди их шел насквозь промокший мужичок проводник, в сером кафтане и белом колпаке.

Немного сзади, на худой, тонкой киргизской лошаденке с огромным хвостом и гривой и с продранными в кровь губами, ехал молодой офицер в синей французской шинели.

Рядом с ним ехал гусар, везя за собой на крупе лошади мальчика в французском оборванном мундире и синем колпаке. Мальчик держался красными от холода руками за гусара, пошевеливал, стараясь согреть их, свои босые ноги, и, подняв брови, удивленно оглядывался вокруг себя. Это был взятый утром французский барабанщик.

Сзади, по три, по четыре, по узкой, раскиснувшей и изъезженной лесной дороге, тянулись гусары, потом казаки, кто в бурке, кто во французской шинели, кто в попоне, накинутой на голову. Лошади, и рыжие и гнедые, все казались вороными от струившегося с них дождя. Шеи лошадей казались странно тонкими от смокшихся грив. От лошадей поднимался пар. И одежды, и седла, и поводья – все было мокро, склизко и раскисло, так же как и земля, и опавшие листья, которыми была уложена дорога. Люди сидели нахохлившись, стараясь не шевелиться, чтобы отогревать ту воду, которая пролилась до тела, и не пропускать новую холодную, подтекавшую под сиденья, колени и за шеи. В середине вытянувшихся казаков две фуры на французских и подпряженных в седлах казачьих лошадях громыхали по пням и сучьям и бурчали по наполненным водою колеям дороги.

Лошадь Денисова, обходя лужу, которая была на дороге, потянулась в сторону и толканула его коленкой о дерево.

– Э, чег'т! – злобно вскрикнул Денисов и, оскаливая зубы, плетью раза три ударил лошадь, забрызгав себя и товарищей грязью. Денисов был не в духе: и от дождя и от голода (с утра никто ничего не ел), и главное оттого, что от Долохова до сих пор не было известий и посланный взять языка не возвращался.

«Едва ли выйдет другой такой случай, как нынче, напасть на транспорт. Одному нападать слишком рискованно, а отложить до другого дня – из под носа захватит добычу кто нибудь из больших партизанов», – думал Денисов, беспрестанно взглядывая вперед, думая увидать ожидаемого посланного от Долохова.

Выехав на просеку, по которой видно было далеко направо, Денисов остановился.

– Едет кто то, – сказал он.

Эсаул посмотрел по направлению, указываемому Денисовым.

– Едут двое – офицер и казак. Только не предположительно, чтобы был сам подполковник, – сказал эсаул, любивший употреблять неизвестные казакам слова.

Ехавшие, спустившись под гору, скрылись из вида и через несколько минут опять показались. Впереди усталым галопом, погоняя нагайкой, ехал офицер – растрепанный, насквозь промокший и с взбившимися выше колен панталонами. За ним, стоя на стременах, рысил казак. Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким румяным лицом и быстрыми, веселыми глазами, подскакал к Денисову и подал ему промокший конверт.

– От генерала, – сказал офицер, – извините, что не совсем сухо…

Денисов, нахмурившись, взял конверт и стал распечатывать.

– Вот говорили всё, что опасно, опасно, – сказал офицер, обращаясь к эсаулу, в то время как Денисов читал поданный ему конверт. – Впрочем, мы с Комаровым, – он указал на казака, – приготовились. У нас по два писто… А это что ж? – спросил он, увидав французского барабанщика, – пленный? Вы уже в сраженье были? Можно с ним поговорить?

– Ростов! Петя! – крикнул в это время Денисов, пробежав поданный ему конверт. – Да как же ты не сказал, кто ты? – И Денисов с улыбкой, обернувшись, протянул руку офицеру.

Офицер этот был Петя Ростов.

Во всю дорогу Петя приготавливался к тому, как он, как следует большому и офицеру, не намекая на прежнее знакомство, будет держать себя с Денисовым. Но как только Денисов улыбнулся ему, Петя тотчас же просиял, покраснел от радости и, забыв приготовленную официальность, начал рассказывать о том, как он проехал мимо французов, и как он рад, что ему дано такое поручение, и что он был уже в сражении под Вязьмой, и что там отличился один гусар.

– Ну, я г'ад тебя видеть, – перебил его Денисов, и лицо его приняло опять озабоченное выражение.

– Михаил Феоклитыч, – обратился он к эсаулу, – ведь это опять от немца. Он пг'и нем состоит. – И Денисов рассказал эсаулу, что содержание бумаги, привезенной сейчас, состояло в повторенном требовании от генерала немца присоединиться для нападения на транспорт. – Ежели мы его завтг'а не возьмем, они у нас из под носа выг'вут, – заключил он.

В то время как Денисов говорил с эсаулом, Петя, сконфуженный холодным тоном Денисова и предполагая, что причиной этого тона было положение его панталон, так, чтобы никто этого не заметил, под шинелью поправлял взбившиеся панталоны, стараясь иметь вид как можно воинственнее.

– Будет какое нибудь приказание от вашего высокоблагородия? – сказал он Денисову, приставляя руку к козырьку и опять возвращаясь к игре в адъютанта и генерала, к которой он приготовился, – или должен я оставаться при вашем высокоблагородии?

– Приказания?.. – задумчиво сказал Денисов. – Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?

– Ах, пожалуйста… Можно мне при вас остаться? – вскрикнул Петя.

– Да как тебе именно велено от генег'ала – сейчас вег'нуться? – спросил Денисов. Петя покраснел.

– Да он ничего не велел. Я думаю, можно? – сказал он вопросительно.

– Ну, ладно, – сказал Денисов. И, обратившись к своим подчиненным, он сделал распоряжения о том, чтоб партия шла к назначенному у караулки в лесу месту отдыха и чтобы офицер на киргизской лошади (офицер этот исполнял должность адъютанта) ехал отыскивать Долохова, узнать, где он и придет ли он вечером. Сам же Денисов с эсаулом и Петей намеревался подъехать к опушке леса, выходившей к Шамшеву, с тем, чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение.

– Ну, бог'ода, – обратился он к мужику проводнику, – веди к Шамшеву.

Денисов, Петя и эсаул, сопутствуемые несколькими казаками и гусаром, который вез пленного, поехали влево через овраг, к опушке леса.

Дождик прошел, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов, эсаул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая своими вывернутыми в лаптях ногами по кореньям и мокрым листьям, вел их к опушке леса.

Выйдя на изволок, мужик приостановился, огляделся и направился к редевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою.

Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо, через крутой овраг, виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге в гору от моста к деревне, не более как в двухстах саженях расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их нерусские крики на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг другу.

– Пленного дайте сюда, – негромко сказал Денисоп, не спуская глаз с французов.