Марк Клавдий Марцелл (консул 222 года до н. э.)

| Марк Клавдий Марцелл лат. Marcus Claudius Marcellus <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Денарий с изображением Марка Клавдия Марцелла. Отчеканен в 50 году до н. э. Публием Корнелием Лентулом Марцеллином</td></tr> | ||

| ||

|---|---|---|

| 226 год до н. э. (предположительно) | ||

| ||

| 226 (предположительно) - 208 годы до н. э. | ||

| ||

| 224 год до н. э. (предположительно) | ||

| ||

| 222 год до н. э. | ||

| ||

| 216 год до н. э. | ||

| ||

| 215, 209 годы до н. э. | ||

| ||

| 215 год до н. э. | ||

| ||

| 214 год до н. э. | ||

| ||

| 213-211 годы до н. э. | ||

| ||

| 210, 208 годы до н. э. | ||

| Рождение: | около 270 года до н. э. | |

| Смерть: | 208 до н. э. | |

| Род: | Клавдии Марцеллы | |

| Отец: | Марк Клавдий Марцелл | |

| Дети: | Марк Клавдий Марцелл | |

Марк Кла́вдий Марце́лл (лат. Marcus Claudius Marcellus; около 270—208 гг. до н. э.) — древнеримский военачальник и политический деятель, пятикратный консул Римской республики (в 222, 215, 214, 210 и 208 годах до н. э.). Принадлежал к влиятельному аристократическому роду Клавдиев.

С юности имел репутацию превосходного воина; во время первого консульства (222 год до н. э.) разгромил галлов в долине реки Пад и убил в единоборстве их царя, а потом взял Медиолан. Во Второй Пунической войне в боях под Нолой в 215 году до н. э. впервые после ряда поражений относительно удачно сразился с Ганнибалом. В 213—211 годах командовал армией в Сицилии, где вёл тяжёлую для римлян осаду Сиракуз. Несмотря на ожесточённую оборону, в организации которой принимал участие Архимед, Марцелл взял город и заново подчинил Риму большую часть острова. Вернувшись в Италию, Марк Клавдий ещё два года успешно противостоял Ганнибалу на юге Апеннинского полуострова и погиб в 208 году до н. э. в случайной стычке.

За заслуги в войне с Карфагеном Марк Клавдий получил прозвище «меч Италии». Из Сицилии он привёз богатую добычу, в том числе множество культурных ценностей, и таким образом внёс существенный вклад в эллинизацию римского общества.

Содержание

Источники

Самым ранним из дошедших до нас источников, рассказывающих о Марке Клавдии Марцелле, является «Всеобщая история» Полибия. Она освещает различные эпизоды биографии Марка Клавдия, начиная с его консулата в 222 году до н. э.[1] до гибели в 208 году до н. э.[2] Но многие книги «Всеобщей истории», рассказывающих о Марцелле, сохранились не полностью.

Марк Клавдий занимает важное место в «Истории Рима от основания города» Тита Ливия, который находился под заметным влиянием Полибия, но при этом использовал и утраченные труды римских анналистов[3]. Марк Клавдий фигурирует в книгах XXIII—XXVII. При этом от книги ХХ, описывающей события 240—220 годов до н. э., когда начиналась политическая карьера Марцелла, сохранился только сокращённый пересказ — периоха[4].

Плутарх посвятил Марку Клавдию одно из своих «Сравнительных жизнеописаний», находящееся в паре с биографией Пелопида. Отдельные эпизоды биографии Марцелла рассказаны более или менее подробно в латинских сборниках исторических анекдотов, созданных Валерием Максимом и Псевдо-Аврелием Виктором, и в ряде общих обзоров римской истории, написанных как язычниками (Гай Веллей Патеркул, Луций Анней Флор, Евтропий), так и христианами (Павел Орозий).

В историографии Марк Клавдий неизбежно фигурирует во всех общих обзорах истории Римской республики (например, у Т. Моммзена[5] и С. Ковалёва[6]). Он занимает важное место и во всех трудах по истории Пунических войн (например, у И. Ш. Шифмана[7], С. Ланселя[8], Е. Родионова[9]). Ряд эпизодов его биографии освещают научные труды по внутриполитической борьбе в Риме этой эпохи[10][11].

Монографий, которые были бы посвящены в первую очередь Марку Клавдию, нет. Его биография излагается в статье немецкого антиковеда Ф. Мюнцера в энциклопедии «Паули-Виссова»[12].

Происхождение

Марцелл принадлежал к плебейской ветви Клавдиев, которая, вероятно, изначально находилась в тесной связи с Клавдиями-патрициями: первые Марцеллы, достигшие курульных магистратур, ещё могли быть клиентами Клавдиев Крассов[13]. Когномен Марцелл является уменьшительной формой преномена Марк[14], хотя Плутарх возводил этимологию к имени римского бога войны[15]. Первым носителем этого когномена, упоминающимся в источниках, был консул 331 года до н. э. «Меч Италии» предположительно был правнуком последнего и внуком консула 287 года[16]. Отец Марка Клавдия, носивший, согласно капитолийским фастам, тот же преномен[17], консульства не достиг и в источниках отдельно не упоминается[18]. При этом Плутарх ошибочно[18] утверждает, будто именно герой Второй Пунической войны был первым Марцеллом[15].

Братом Марка Клавдия был некто Отацилий[19] — вероятно[18], Тит Отацилий Красс, претор 217 и 214 годов до н. э. Неизвестно, был ли это единоутробный брат, Марцелл по рождению, усыновлённый одним из Отацилиев[18] или двоюродный брат[20] Марка Клавдия.

Биография

Начало карьеры

В течение всей своей жизни Марк Клавдий был в первую очередь военным. Плутарх относит его к тому поколению римлян, которые в молодости сражались в Первой Пунической войне, в зрелые годы воевали с галлами, а в преклонном возрасте были вынуждены снова взять оружие в руки, чтобы дать отпор Ганнибалу[15].

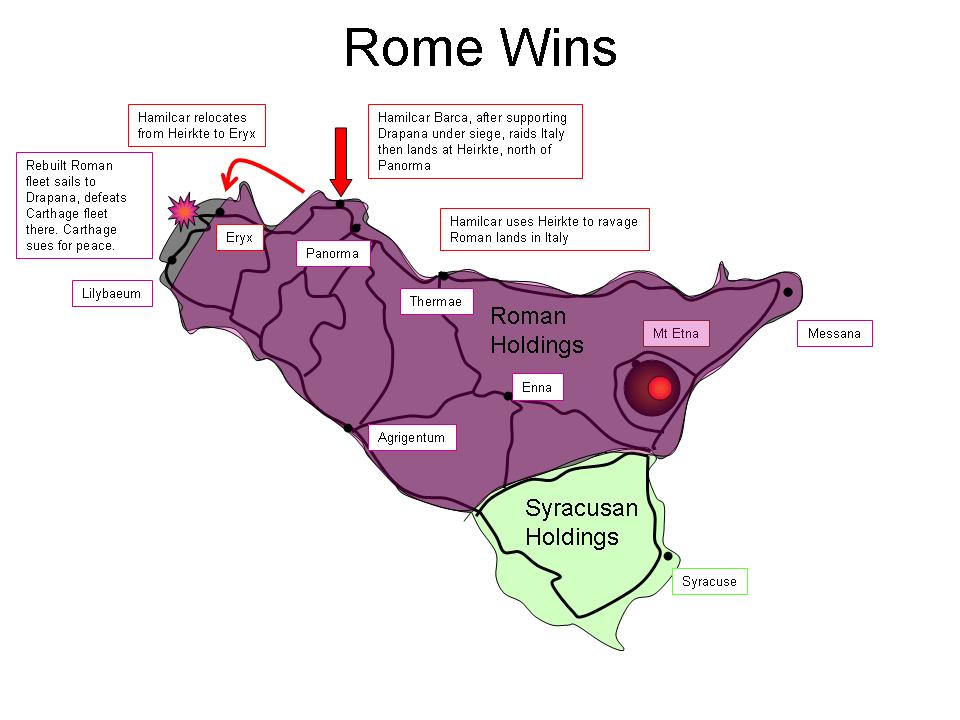

В Сицилии во время Первой Пунической войны Марцелл продемонстрировал свои храбрость и воинские умения: Марк Клавдий «был искушён во всех видах боя, но в поединках превосходил самого себя», за что неоднократно получал награды. Более конкретно известно только, что в одном из боёв Марцелл спас жизнь своему брату Отацилию, «прикрыв его щитом и перебив нападавших»[19]. Тем не менее Т. Моммзен пишет, что Марк Клавдий «прошел хорошую школу во время трудной борьбы с Гамилькаром»[21].

В Сицилии во время Первой Пунической войны Марцелл продемонстрировал свои храбрость и воинские умения: Марк Клавдий «был искушён во всех видах боя, но в поединках превосходил самого себя», за что неоднократно получал награды. Более конкретно известно только, что в одном из боёв Марцелл спас жизнь своему брату Отацилию, «прикрыв его щитом и перебив нападавших»[19]. Тем не менее Т. Моммзен пишет, что Марк Клавдий «прошел хорошую школу во время трудной борьбы с Гамилькаром»[21].

Позже Марк Клавдий был избран курульным эдилом и принят в состав коллегии авгуров[19][18]. Точных датировок здесь нет, но Т. Броутон предположительно относит эдилитет и кооптацию в авгуры к 226 году до н. э.[22] Во время отправления своей первой магистратуры Марцелл инициировал судебный процесс против плебейского эдила (или народного трибуна[23]) Гая Скантиния Капитолина, который попытался растлить его несовершеннолетнего сына. Капитолин всё отрицал, но сенат, если верить Плутарху, поверил мальчику, расплакавшемуся во время допроса, и оштрафовал Гая Скантиния; Марцелл-старший на полученные деньги заказал серебряные сосуды для возлияний и посвятил их богам[19].

Предположительно в 224 году до н. э. Марк Клавдий был претором; его коллегой мог быть патриций Публий Фурий Фил[24].

Война с галлами

Реституционный денарий императора Траяна

Первой точно датируемой магистратурой Марцелла стал консулат 222 года до н. э.: после отстранения от должности консулов предыдущего года, Гая Фламиния и Публия Фурия Фила, интеррексы организовали выборы, на которых победил Марк Клавдий, а последний уже избрал своим коллегой патриция Гнея Корнелия Сципиона Кальва[25].

В это время шла война с галльским племенем инсубров: Фламиний и Фурий нанесли им большое поражение, и галлы просили теперь мира, но оба новых консула относились к партии войны. Марцелл и Сципион Кальв убедили народное собрание продолжить военные действия и сами выступили с армиями на север. Инсубры в ответ заключили союз с племенем гезатов[18].

Театром военных действий стала долина Пада. Марцелл, оставив коллегу у Ацерр, взял две трети всей конницы и 600 вооружённых пехотинцев и с этими силами предпринял бросок на крепость Кластидий, окрестности которой опустошали гезаты. Последние, уверенные в своём превосходстве, атаковали римлян; Марцелл, чтобы избежать окружения, удлинил боевую линию своего войска, чтобы она, потеряв в глубине, сравнялась с вражеской по протяжённости. В последовавшей за этим битве консул собственноручно убил царя гезатов Бритомарта. Галлы были обращены в бегство и понесли огромные потери, поскольку в тылу у них была река.

Одержав эту победу, Марцелл снова объединил свои силы со Сципионом Кальвом, который к тому времени уже взял Ацерры и начал борьбу за Медиолан. Правда, действовал Гней Корнелий не слишком удачно: галлы даже осадили его в собственном лагере. Узнав о приближении второй римской армии и о гибели своего царя, гезаты ушли, Медиолан вскоре был взят, а оставшиеся в одиночестве инсубры сдались.

Рассказы об этих событиях основных источников — Полибия и Плутарха — очень тенденциозны. Полибий, испытывавший большую симпатию ко всем Сципионам, упоминает победу Марцелла[1], но обходит молчанием эпизод с поединком и триумф, которого был удостоен только Марк Клавдий. К тому же в его изложении Гней Корнелий сам побеждает галлов и берёт Медиолан. Плутарх же уделяет поединку с Бритомартом и доспехам последнего, которые Марцелл принёс в дар Юпитеру-Феретрию, основное внимание, удостаивая остальные события галльской войны только беглого упоминания[26].

Ганнибалова война: Нола

В первые годы Ганнибаловой войны Марцелл не упоминается в источниках. В историографии есть предположение, что именно он стоял за своим сородичем Квинтом Клавдием, одним из народных трибунов 218 года до н. э., который добился принятия закона против роскоши. Брат Марцелла Тит Отацилий с 217 года был бессменным командующим флотом в Сицилии; таким образом, уже тогда Марк Клавдий имел связи на этом острове, где в последующие годы были сосредоточены основные его интересы. Отацилий был женат на племяннице жены Квинта Фабия Максима и поэтому мог играть роль «своеобразного посредника» между Марцеллом и этим влиятельным политиком[27].

Очередное упоминание Марцелла в источниках относится уже к 216 году до н. э., когда он во второй раз был претором вместе с Публием Фурием Филом[28]. Во главе флота он находился в Остии и готовился отплыть к берегам Сицилии, которой угрожали сразу две карфагенских эскадры. Но после разгрома при Каннах сенат постановил передать под командование Марцелла остатки армии, укрывшиеся в Канузии, а в Сицилию отправился Публий Фурий[29][30]. Это решение выдвинуло на первые позиции в войне Марцелла и весь род Клавдиев[31].

Ещё на пути в Канузий, в Казилине, Марк Клавдий встретил послов из города Нола, просивших о помощи против Ганнибала: карфагеняне, только что заключившие союз с Капуей, приближались к Ноле, рассчитывая, что местный плебс откроет им ворота, а аристократия этого города всё же ориентировалась на Рим. Марцелл, чтобы не столкнуться с Ганнибалом, совершил обходной манёвр и занял укреплённую позицию рядом с Нолой. Этот пункт (Кастра Клавдиана) оказался расположен настолько выгодно, что Ганнибалу пришлось отказаться от нападения на Нолу, и римляне смогли сохранить часть своего былого влияния в Кампании[32][33].

Ещё на пути в Канузий, в Казилине, Марк Клавдий встретил послов из города Нола, просивших о помощи против Ганнибала: карфагеняне, только что заключившие союз с Капуей, приближались к Ноле, рассчитывая, что местный плебс откроет им ворота, а аристократия этого города всё же ориентировалась на Рим. Марцелл, чтобы не столкнуться с Ганнибалом, совершил обходной манёвр и занял укреплённую позицию рядом с Нолой. Этот пункт (Кастра Клавдиана) оказался расположен настолько выгодно, что Ганнибалу пришлось отказаться от нападения на Нолу, и римляне смогли сохранить часть своего былого влияния в Кампании[32][33].

Марцелл расквартировал свою армию непосредственно в Ноле, но его положение здесь оставалось непрочным. Ганнибал после похода на Неаполь и Нуцерию вернулся к этому городу и смог заключить тайный союз с ноланцами: последние должны были после выхода римлян в поле для сражения закрыть ворота и разграбить обоз. Узнав об этом, Марк Клавдий решил нанести по врагу неожиданный удар. В назначенный для сражения день он запретил горожанам приближаться к стенам, выстроил армию (лучшие силы у центральных ворот, новобранцев и легковооружённых — у боковых), в тылу поставил всех нестроевых с кольями (вероятно, для строительства лагеря на случай, если бы вернуться в город не удалось). До этого обе армии каждый день выходили в поле и стояли напротив друг друга, не начиная боя. В этот раз римляне долго не выходили, и Ганнибал решил начать штурм, рассчитывая, что ноланцы ударят римлянам в тыл. Когда карфагеняне приблизились к стенам, римская армия внезапно их атаковала и заставила отступить[34][35].

Вероятно, полномасштабного сражения в этот день не было. Тит Ливий передаёт данные о потерях, приведённые другими историками (2 800 погибших карфагенян и 500 римлян), но сомневается в их достоверности[36]. При этом очевидно психологическое значение этого столкновения для римской армии: впервые после каннской катастрофы римляне встретились в открытом бою с Ганнибалом и не были разбиты[37][38].

Эти события сделали Марцелла крайне популярным у римского плебса. Поэтому в начале 215 года по результатам плебисцита Марк Клавдий получил полномочия проконсула[39]; это было необычно как потому, что проконсульский империй получил бывший претор, так и потому, что комиции взяли на себя функцию сената. Таким образом был создан прецедент, вероятно, подготовивший назначение проконсулом Испании являвшегося частным лицом Публия Корнелия Сципиона (в будущем Африканского) четырьмя годами позже[40].

Когда один из консулов 215 года, Луций Постумий Альбин, погиб в бою с галлами, Марк Клавдий стал фаворитом на выборах консула-суффекта. Народ настоял на том, чтобы эти выборы были отложены до возвращения Марцелла, занимавшегося передислокацией двух городских легионов к Свессуле, а потом единодушно выбрал его на освободившуюся должность[41]. Но у Марка Клавдия, вероятно, было много политических противников в сенате, не желавших к тому же, чтобы оба консула были плебеями. Поэтому выборы признали проведёнными неправильно и неугодными богам (на это указывал удар грома), и Марцелл отказался от магистратуры, сохранив власть проконсула. Вместо него был выбран Квинт Фабий Максим[42][43].

Марку Клавдию пришлось снова занять Нолу, аристократия которой по-прежнему боялась сочувствовавшего Карфагену плебса. Опираясь на этот город, проконсул начал набеги на земли гирпинов и самнитов, так что Ганнибал счёл себя вынужденным ещё раз попытаться взять Нолу (если верить Ливию, жертвы набегов заявили карфагенскому командующему, что они так пострадали, «как будто при Каннах победил не Ганнибал, а Марцелл»[44]). Под стенами города Марцелл дал противнику сражение, о ходе которого ничего не известно[45]. Ливий сообщает, что римляне заставили врага отступить в лагерь, штурмовать который Марцелл запретил, и называет потери карфагенян: пять тысяч человек убитыми и 600 пленными, а также шесть слонов (четверо погибли, двое попали в плен). Римлян погибло меньше тысячи[46][47].

В историографии есть мнение о том, что Ливий это сражение выдумал: Полибий недвусмысленно заявляет, что Ганнибал не проиграл в Италии ни одного сражения. С другой стороны, известно, что Полибий был необъективен, рассказывая о победах Сципиона Африканского; сражение могло просто повлечь меньшие потери для карфагенской стороны и быть более похожим на ничью, чем на победу Рима. При этом в стратегическом смысле столкновение под Нолой, если и имело место, то было выиграно римлянами, которые сохранили контроль над этой частью Кампании[48].

В выборах консулов на 214 год до н. э. явно побеждали Тит Отацилий Красс и Марк Эмилий Регилл, когда вмешался Квинт Фабий. Действующий консул раскритиковал кандидатов и потребовал повторного голосования по первой трибе; в ходе этого конфликта между аристократическими семьями был достигнут вынужденный компромисс: консулами стали сам Квинт Фабий и Марк Клавдий Марцелл, находившийся в это время при армии, а Отацилий во второй раз получил претуру[49][50]. Согласно одной из гипотез, это была победа партии «аграриев-консерваторов», возглавляемой Фабием, к которой примкнул и Марцелл[51].

Во время второго консульства Марцелла в очередной раз возобновилась схватка за Нолу. Местный плебс попросил Ганнибала занять город, а Марк Клавдий, предупреждённый аристократами, ввёл в Нолу отряд в 6 500 воинов. Когда Ганнибал приблизился к городу, Марцелл дал ему бой, заблаговременно направив в обход легата Гая Клавдия Нерона, чтобы тот ударил врагу в тыл. Но Нерон по неизвестной причине оказался на поле битвы только вечером, когда карфагеняне уже отступили в свой лагерь[52]. Ливий сообщает о 2 тысячах убитых у Ганнибала и о 400 у Марцелла; вскоре Ганнибал увёл армию к Таренту[53][54].

Во время второго консульства Марцелла в очередной раз возобновилась схватка за Нолу. Местный плебс попросил Ганнибала занять город, а Марк Клавдий, предупреждённый аристократами, ввёл в Нолу отряд в 6 500 воинов. Когда Ганнибал приблизился к городу, Марцелл дал ему бой, заблаговременно направив в обход легата Гая Клавдия Нерона, чтобы тот ударил врагу в тыл. Но Нерон по неизвестной причине оказался на поле битвы только вечером, когда карфагеняне уже отступили в свой лагерь[52]. Ливий сообщает о 2 тысячах убитых у Ганнибала и о 400 у Марцелла; вскоре Ганнибал увёл армию к Таренту[53][54].

Оставив в Ноле двухтысячный гарнизон, Марцелл двинулся к Казилину, на помощь осаждавшему город Квинту Фабию. Он убедил последнего продолжать осаду, несмотря на долгое отсутствие успехов, и в конце концов Казилин был взят[55]. После этого Марк Клавдий вернулся в Нолу и некоторое время бездействовал из-за болезни[56]. Выздоровев, он был направлен на новый театр боевых действий.

Начало войны на Сицилии

Последнее независимое государство Сицилии — Сиракузы — ещё в 215 году до н. э., когда царём здесь стал юный Гиероним, начало склоняться к союзу с Карфагеном. Летом 214 года царь начал открытую войну против Рима; вскоре он был убит заговорщиками, но в последовавшей за этим острой внутриполитической борьбе очень сильными оказались позиции представителей прокарфагенской партии. В этой крайне опасной для Рима ситуации командование на острове получил Марцелл, уже имевший репутацию лучшего полководца республики[57].

Последнее независимое государство Сицилии — Сиракузы — ещё в 215 году до н. э., когда царём здесь стал юный Гиероним, начало склоняться к союзу с Карфагеном. Летом 214 года царь начал открытую войну против Рима; вскоре он был убит заговорщиками, но в последовавшей за этим острой внутриполитической борьбе очень сильными оказались позиции представителей прокарфагенской партии. В этой крайне опасной для Рима ситуации командование на острове получил Марцелл, уже имевший репутацию лучшего полководца республики[57].

Марк Клавдий прибыл в Сицилию не раньше начала осени 214 года до н. э. Совместно с претором Аппием Клавдием Пульхром он начал переговоры с Сиракузами и даже добился предварительного согласия на возобновление союза[58], но ситуация неожиданно изменилась.

Двое сиракузских магистратов Гиппократ и Эпикид (ставленники Ганнибала и сами наполовину карфагеняне) закрепились в городе Леонтины и начали военные действия против Рима. Марцелл и Пульхр взяли Леонтины штурмом и организовали там расправу; по данным Ливия, казнены были только две тысячи римских перебежчиков (их высекли и обезглавили)[59], но враги Рима утверждали, будто во взятом городе не осталось никого живого. В историографии есть мнения, что так и было на самом деле[60] или что, как минимум, нет данных, чтобы это известие оспорить[61]. Гиппократ и Эпикид смогли спастись, а шедший на соединение с римлянами восьмитысячный отряд сиракузян узнал о расправе римской армии над леонтинцами. Гиппократ и Эпикид использовали шокирующее воздействие таких новостей, чтобы захватить командование, ввели войско в Сиракузы и стали правителями города. Это стало началом полномасштабной войны на острове[62][63].

Римляне немедленно осадили Сиракузы (это датируется приблизительно серединой 213 года до н. э.[64]). Пульхр вёл осаду со стороны суши (напротив Гексапил), а Марцелл — со стороны моря, в районе Ахрадины[65]. Римляне рассчитывали быстро взять город, стены которого были очень протяжёнными и не могли везде одинаково хорошо охраняться, но получили сильный отпор. Связано это было как с отличной вписанностью укреплений в ландшафт, так и с деятельностью Архимеда. Этот учёный по просьбе ещё Гиерона II (своего родственника) сконструировал ряд машин, которые теперь оказывали эффективный отпор римлянам[66][67][68].

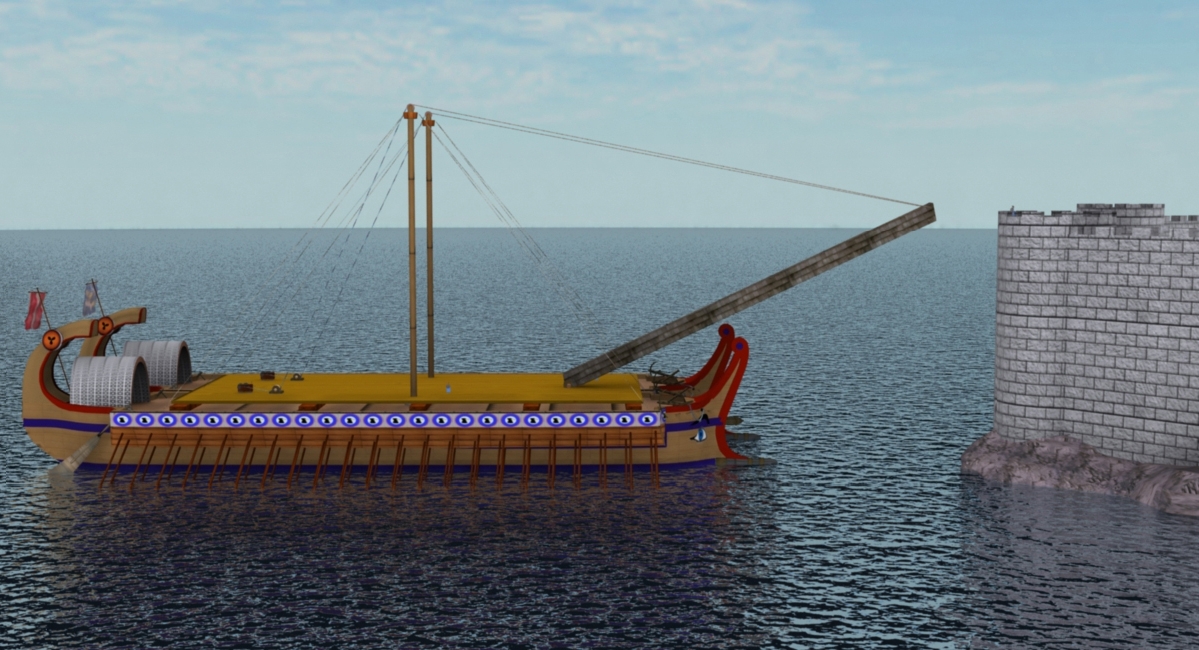

В первом штурме Сиракуз Марцелл двинул на город шестьдесят квинкверем. Одни корабли держались на некотором отдалении, представляя собой «огневую поддержку», другие, скреплённые между собой попарно, везли на своих палубах самбики — огромные лестницы, более высокие, чем стены, а также стенобитные машины и осадные башни. В это же время со стороны суши двинул свои войска Аппий Клавдий.

В первом штурме Сиракуз Марцелл двинул на город шестьдесят квинкверем. Одни корабли держались на некотором отдалении, представляя собой «огневую поддержку», другие, скреплённые между собой попарно, везли на своих палубах самбики — огромные лестницы, более высокие, чем стены, а также стенобитные машины и осадные башни. В это же время со стороны суши двинул свои войска Аппий Клавдий.

Но обе атаки провалились — в первую очередь из-за машин Архимеда:

На вражеские суда вдруг стали опускаться укреплённые на стенах брусья и либо топили их силою толчка, либо, схватив железными руками или клювами вроде журавлиных, вытаскивали носом вверх из воды, а потом, кормою вперёд, пускали ко дну, либо, наконец, приведённые в круговое движение скрытыми внутри оттяжными канатами, увлекали за собою корабль и, раскрутив его, швыряли на скалы и утёсы у подножия стены, а моряки погибали мучительной смертью. Нередко взору открывалось ужасное зрелище: поднятый высоко над морем корабль раскачивался в разные стороны до тех пор, пока все до последнего человека не оказывались сброшенными за борт или разнесёнными в клочья, а опустевшее судно разбивалось о стену или вновь падало на воду, когда железные челюсти разжимались.

— Плутарх. Марцелл, 15.[69]

Источники не сообщают, насколько большие потери понёс в этом бою римский флот. В любом случае штурмующие потерпели полное поражение — в том числе и со стороны суши, где римлян сначала обстреляли камнями и брёвнами, а потом обратили в бегство при помощи машин с «лапами»[70]. Марцелл, перегруппировав силы, решился на ночной штурм, но римляне попали под интенсивный обстрел и снова отступили с потерями[71].

Источники не сообщают, насколько большие потери понёс в этом бою римский флот. В любом случае штурмующие потерпели полное поражение — в том числе и со стороны суши, где римлян сначала обстреляли камнями и брёвнами, а потом обратили в бегство при помощи машин с «лапами»[70]. Марцелл, перегруппировав силы, решился на ночной штурм, но римляне попали под интенсивный обстрел и снова отступили с потерями[71].

Марк Клавдий, если верить источникам, отнёсся к своим неудачам со своеобразным юмором[72]. Смеясь, он сказал: «Не довольно ли нам воевать с этим Бриареем от геометрии, который вычерпывает из моря наши суда, а потом с позором швыряет их прочь, и превзошёл сказочных сторуких великанов — столько снарядов он в нас мечет!»[73] В конце концов, видя, что его солдаты запуганы изобретениями Архимеда, Марцелл отказался от идеи взять Сиракузы штурмом и перешёл к планомерной осаде[74][75].

Чтобы не сидеть без дела, Марк Клавдий с примерно третью армии начал покорять близлежащую часть Сицилии. Он без боя занял города Гелор и Гербез, взял штурмом и сжёг Мегары Гиблейские; И. Шифман отмечает проявленную при этом «чудовищную и обдуманную жестокость»[76]. В это время в Гераклее Минойской высадилась 28-тысячная карфагенская армия во главе с Гимильконом, которая взяла Акрагант. Сиракузяне направили на соединение с союзниками 10 тысяч воинов во главе с Гиппократом. Марцелл, отступая к Сиракузам, встретил этот отряд у Акрилл и разбил его, после чего соединился с остальной армией. Карфагеняне же с остатками разбитого греческого отряда тоже подошли к осаждённому городу[77][78].

В последующие месяцы обе стороны наращивали своё военное присутствие в Сицилии. В Сиракузы прибыла карфагенская эскадра Бомилькара, а в Панорме высадился ещё один римский легион. Правда, Бомилькар вскоре уплыл обратно, решив, что его миссия лишена смысла. Гимилькон, который не смог спровоцировать Марцелла на большое сражение, двинулся покорять города в глубине острова, получая при этом активную поддержку от местного населения[79]. Ливий сообщает о драматических событиях в Энне: когда горожане потребовали от командира местного римского гарнизона Луция Пинария ключи от крепости, последний, полагая, что таким образом готовится предательство, организовал резню прямо на заседании народного собрания и таким образом сохранил контроль над городом[80]. Марцелл, видимо, не стал осуждать Пинария, и в результате сочувствующих Карфагену на острове стало ещё больше[81][82].

Осада Сиракуз затянулась, поскольку блокировать город со стороны моря римляне не смогли. Пульхр в конце 213 года до н. э. уехал в Рим, чтобы участвовать в консульских выборах, так что Марцелл сосредоточил командование в своих руках[81]. Весной 212 года появилась было возможность взять город за счёт помощи изнутри, но эту затею выдал предатель, и все заговорщики (до восьмидесяти человек) были казнены[83][84].

Взятие Сиракуз

Вскоре Марцеллу повезло. Во время переговоров о судьбе одного пленного-спартанца кто-то из римлян (Плутарх утверждает, что это был сам Марк Клавдий[85]) заметил, что в одном месте стена значительно ниже обычного. Когда в Сиракузах начались трёхдневные празднества в честь Артемиды, Марцелл двинул на выбранный участок тысячу тщательно отобранных и подготовленных воинов. Те, не поднимая шума, поднялись на стены, перебили пьяных караульных и впустили основные силы осаждающих в Гексапилы. Только на границе Эпипол римляне подали боевой сигнал, вызвав этим настоящую панику среди сиракузян: последние решили, что враг занял весь город[86][87].

Вскоре Марцеллу повезло. Во время переговоров о судьбе одного пленного-спартанца кто-то из римлян (Плутарх утверждает, что это был сам Марк Клавдий[85]) заметил, что в одном месте стена значительно ниже обычного. Когда в Сиракузах начались трёхдневные празднества в честь Артемиды, Марцелл двинул на выбранный участок тысячу тщательно отобранных и подготовленных воинов. Те, не поднимая шума, поднялись на стены, перебили пьяных караульных и впустили основные силы осаждающих в Гексапилы. Только на границе Эпипол римляне подали боевой сигнал, вызвав этим настоящую панику среди сиракузян: последние решили, что враг занял весь город[86][87].

Ливий и Плутарх описывают чувства Марцелла в тот день, когда он увидел обречённым на гибель один из крупнейших городов античного мира:

С высоты его глазам открылся город, пожалуй, красивейший по тем временам; говорят, он заплакал, и радуясь окончанию столь важной военной операции, и скорбя о городе и его старинной военной славе. Вспоминался потопленный афинский флот, два огромных войска, уничтоженных вместе с их славными вождями, столько таких трудных войн с карфагенянами, столько мужественных тиранов и царей, и особенно Гиерон, недавно царствовавший, и всё, что даровала ему судьба и личная доблесть… Всё предстало перед его умственным взором, и тут же мелькнула мысль — сейчас всё это вспыхнет и превратится в пепел…

— Тит Ливий. История Рима от основания города, ХХV, 24, 11-14.[88]

Марк Клавдий предложил сиракузянам сдать оставшиеся части города, но главную из них — Ахрадину — защищали перебежчики, которые не могли рассчитывать на пощаду и поэтому ответили отказом. Взять Ахрадину штурмом не удалось; защитники холма Эвриал в западной части Эпипол тоже отказывались сдаваться, надеясь на подход карфагенян. Марцелл разбил лагерь на территории города. Его положение было опасным, поскольку римские солдаты рвались грабить богатый город, а противник мог этим воспользоваться для контратаки. Жители тех районов Сиракуз, которые остались без защиты, просили Марка Клавдия не допустить поджогов и убийств. Тот отдал приказ не убивать сиракузян и не обращать их в рабство, но их имущество объявил военной добычей. После этого римляне предались грабежам[89][90].

Карфагеняне и греки, пока шло разграбление Сиракуз, бездействовали. Поэтому защитники Эвриала сдали свою позицию римлянам, и те смогли начать полноценную осаду Ахрадины. Эти события заставили сикелов собрать армию до 25 тысяч человек[91], а Карфаген — прислать новую эскадру. Но Марцелл смог отбить атаки из Ахрадины и из глубины острова. Вскоре в окрестностях Сиракуз началась эпидемия чумы: римляне, стоявшие в городе, пострадали от неё незначительно, а вот карфагенская армия погибла от болезни практически полностью, вместе с командиром. Гиппократ тоже умер, а сикелы разбежались по своим городам[92][93].

Весной 211 года до н. э. новая карфагенская эскадра во главе с Бомилькаром двинулась на помощь Сиракузам. Неблагоприятный ветер задержал её у мыса Пахин; тогда Марцелл во главе своего флота двинулся навстречу противнику, чтобы не допустить объединения вражеских сил. Увидев римские корабли, Бомилькар принял неожиданное решение: избежав боя, он взял курс на Тарент. Греки могли понимать это только как отказ Карфагена от борьбы за Сицилию[94][95].

Весной 211 года до н. э. новая карфагенская эскадра во главе с Бомилькаром двинулась на помощь Сиракузам. Неблагоприятный ветер задержал её у мыса Пахин; тогда Марцелл во главе своего флота двинулся навстречу противнику, чтобы не допустить объединения вражеских сил. Увидев римские корабли, Бомилькар принял неожиданное решение: избежав боя, он взял курс на Тарент. Греки могли понимать это только как отказ Карфагена от борьбы за Сицилию[94][95].

Узнав новости, Эпикид бежал из Ахрадины в Акрагант, а представители Сиракуз и ряда других сицилийских городов начали переговоры с Марцеллом о сдаче. Проконсул согласился с сохранением в местных общинах прежних порядков. Но находившиеся в Ахрадине многочисленные перебежчики не хотели сдаваться; когда народное собрание одобрило идею договориться с Римом, перебежчики и поддержавшие их наёмники организовали резню и захватили контроль над этой частью города[96][97].

Марцелл заключил тайное соглашение с одним из командиров ахрадинских наёмников — ибером Мерриком. Последний ночью открыл римлянам ворота; поскольку защитники Ортигии побежали на помощь Ахрадине, римляне смогли легко занять Ортигию, а перебежчики, поняв, что поражение неминуемо, начали разбегаться. Тогда Марк Клавдий прервал бой, боясь, что его солдаты разграбят царскую казну[98].

Защитники Ахрадины смогли беспрепятственно уйти, а Марцелл, взяв под охрану сокровищницу Гиерона, отдал город на разграбление своей армии. «Было явлено много примеров отвратительной жадности, гнусного неистовства»[99]. Одной из случайных жертв римлян стал и Архимед. Источники утверждают, что Марцелл не хотел смерти учёного и был очень огорчён случившимся[100]: вероятно, почтительное отношение к Архимеду помогло бы улучшить позиции Рима как в Сицилии, так и в греческом мире в целом[101].

Защитники Ахрадины смогли беспрепятственно уйти, а Марцелл, взяв под охрану сокровищницу Гиерона, отдал город на разграбление своей армии. «Было явлено много примеров отвратительной жадности, гнусного неистовства»[99]. Одной из случайных жертв римлян стал и Архимед. Источники утверждают, что Марцелл не хотел смерти учёного и был очень огорчён случившимся[100]: вероятно, почтительное отношение к Архимеду помогло бы улучшить позиции Рима как в Сицилии, так и в греческом мире в целом[101].

После взятия Сиракуз противниками Марцелла оставались многие другие греческие города на острове, а также карфагенская армия во главе с Ганноном и Эпикидом, базировавшаяся в Акраганте и получившая от Ганнибала вспомогательный корпус во главе с Муттином. Марк Клавдий смог ценой уступок заключить договоры с рядом местных общин[101]; так, жители Тавромения добились запрета на размещение в их городе римского гарнизона и освобождения от воинских наборов[102][103].

Карфагеняне активизировали свои действия: на реке Гимера Муттин атаковал армию Марцелла и заставил её отступить в лагерь. Правда, сразу после этого Муттину пришлось на время оставить войско. Он попросил Ганнона и Эпикида не начинать новый бой без него, но Ганнон, испытывавший сильную неприязнь к Муттину, поступил по-своему. В новом сражении нумидийские конники, доверявшие только Муттину, воздержались от участия в схватке (о чём заблаговременно предупредили римлян), и благодаря этому Марцелл одержал лёгкую победу[104][105].

Вскоре после этого (в 211 году до н. э.) Марк Клавдий сдал командование в Сицилии претору Марку Корнелию Цетегу и вернулся в Рим.

Последние годы

В Риме Марцелл отчитался перед сенатом о своих победах и попросил триумфа, но «отцы» ограничились присуждением ему овации, поскольку война в Сицилии не закончилась. Впрочем, Марк Клавдий сам отпраздновал триумф на Альбанской горе. Политические противники Марцелла постарались использовать многочисленные эксцессы, происходившие во время его сицилийского командования, чтобы скомпрометировать Марка Клавдия[106]. Особые усилия для этого приложил Марк Корнелий Цетег, отпустивший в Рим множество сицилийских греков с жалобами[107]. Сенаторы, рассмотрев эти жалобы, признали Марцелла невиновным[108].

На выборах того же года Марк Клавдий был избран консулом вместе с Марком Валерием Левином[109] (сначала лидировали Тит Манлий Торкват и Тит Отацилий, но первый из них взял самоотвод из-за глазной болезни[110]). Один из консулов должен был получить Италию и командование в войне с Ганнибалом, а другой — командование в Сицилии. По жребию вести войну на острове снова выпало Марцеллу, и это привело греков в ужас: в траурных одеждах они умоляли сенаторов пересмотреть это решение, говоря, что «лучше их острову погибнуть от огней Этны или погрузиться в море, чем он будет отдан на расправу врагу»[111]. В конце концов сенат приказал консулам обменяться провинциями: Марцелл остался в Италии[112].

Уже в начале года консулам пришлось иметь дело с внутренними проблемами: чтобы найти деньги на жалованье гребцам, Марцелл и Левин обложили поборами граждан. Это вызвало бурю возмущения, которую удалось унять, только когда сенаторы показали пример, сдав на военные нужды всё золото, серебро и даже медь[113][114].

Затем Марцелл начал военные действия на юге Италии. Благодаря тайному союзу с видным аристократом Блатием он смог взять город Салапия и уничтожить местный гарнизон — 500 нумидийцев. В результате Ганнибал потерял своё превосходство в коннице[115][116]. Затем Марк Клавдий взял Марморею и Мелы в Самнии. Когда Ганнибал уничтожил войско проконсула Гнея Фульвия Центумала при Гердонии, Марцелл написал сенату, что не даст врагу долго радоваться, и предложил карфагенянам сражение в Лукании. В серии боёв под Нумистроном и Венузией никому не удалось добиться решающего перевеса[117], но Ганнибал всё же отступил[118].

Затем Марцелл начал военные действия на юге Италии. Благодаря тайному союзу с видным аристократом Блатием он смог взять город Салапия и уничтожить местный гарнизон — 500 нумидийцев. В результате Ганнибал потерял своё превосходство в коннице[115][116]. Затем Марк Клавдий взял Марморею и Мелы в Самнии. Когда Ганнибал уничтожил войско проконсула Гнея Фульвия Центумала при Гердонии, Марцелл написал сенату, что не даст врагу долго радоваться, и предложил карфагенянам сражение в Лукании. В серии боёв под Нумистроном и Венузией никому не удалось добиться решающего перевеса[117], но Ганнибал всё же отступил[118].

В 209 году до н. э. полномочия Марцелла были продлены[119]. Его задачей было вместе с одним из консулов Квинтом Фульвием Флакком сдерживать Ганнибала, пока второй консул, Квинт Фабий Максим, борется за Тарент. Марк Клавдий сблизился с врагом у Канузия, где произошло затяжное сражение. В первый день ни на чьей стороне не было перевеса, на второй день потерпели частичное поражение римляне, на третий — карфагеняне. Впрочем, когда ночью Ганнибал ушёл в Бруттий, Марцелл не смог последовать за ним из-за многочисленных раненых. Тем не менее задача была выполнена: Квинт Фабий взял Тарент, и территория, контролируемая Ганнибалом, сократилась до Бруттия и части Лукании[120][121].

В конце того же года Марцелл был в пятый раз избран консулом[122]. Его коллегой стал патриций Тит Квинкций Криспин; оба консула получили командование в Италии, и Марк Клавдий сохранил за собой прежнюю армию, зимовавшую в Венузии. Действуя совместно, Марцелл и Криспин предлагали Ганнибалу сражение в Апулии, но тот не принимал бой, понимая, что соотношение сил не в его пользу. Противостояние двух армий затянулось[123][124].

Между противоборствующими сторонами находилась цепь лесистых холмов. Марцелл решил лично провести там разведку; с отрядом в 250 человек, в сопровождении второго консула, двух военных трибунов (одним из них был сын Марцелла) и двух префектов союзников он отправился на рекогносцировку. Случайно в этот самый день конница Ганнибала организовала в этих холмах засаду: внезапно напав, нумидийцы убили сорок всадников противника, включая одного военного трибуна, одного префекта союзников и Марцелла-старшего. Криспин и Марцелл-младший смогли спастись, причём первый из них через несколько дней тоже умер от ран[2][125][126][127]. Согласно Аппиану, Марк Клавдий возглавил преследование нумидийцев и слишком увлёкся[128].

Ганнибал, согласно Плутарху, узнав о гибели Марцелла, лично прибыл на место схватки и долго стоял над телом консула, не выказав никакой радости. Он приказал предать труп огню, а пепел отправить сыну погибшего[129].

Потомки

Сыном Марка Клавдия был консул 196 года до н. э. того же имени. Его потомками являются все последующие Марцеллы[13], которые ещё в I веке до н. э. считались патронами всей Сицилии[130].

Характеристика личности

Согласно Плутарху, Марцелл был «от природы воинствен, но свою неукротимую гордыню обнаруживал лишь в сражениях, а в остальное время отличался сдержанностью и человеколюбием». Он испытывал большую симпатию к греческой культуре, но при этом из-за нехватки времени «не достиг той степени учёности, к которой стремился»[15]. Т. Моммзен видел в Марке Клавдии «юношеский воинственный пыл» даже в очень зрелом возрасте, а также храбрость и честь[21].

Значение

Многие источники более позднего времени пишут о победе Марцелла над царём гезатов Бритомартом и принесении в жертву Юпитеру-Феретрию доспехов побеждённого как о выдающемся достижении[4][131][132][133][134][135][136]. Марк Клавдий стал третьим (после Ромула и Авла Корнелия Косса) и последним римлянином, который, возглавляя в сражении армию, победил в поединке вражеского предводителя. Доспехи Бритомарта стали уникальной жертвой богам (Spolia opima)[137].

Многие источники более позднего времени пишут о победе Марцелла над царём гезатов Бритомартом и принесении в жертву Юпитеру-Феретрию доспехов побеждённого как о выдающемся достижении[4][131][132][133][134][135][136]. Марк Клавдий стал третьим (после Ромула и Авла Корнелия Косса) и последним римлянином, который, возглавляя в сражении армию, победил в поединке вражеского предводителя. Доспехи Бритомарта стали уникальной жертвой богам (Spolia opima)[137].

Согласно Плутарху, Марцелл стал первым, кто после непрерывного ряда поражений во Второй Пунической войне «избавил войско от долгого страха и уныния, кто, увещая и ободряя, снова вдохнул в него ревность к славе и боевой задор, а главное — не уступать победу при первом же натиске, но упорно за неё сражаться»[138]. Позже он «первым из военачальников сменил осторожность на отвагу и тем самым дал иное направление всему ходу войны»[139]. За свою особую роль в этом конфликте Марк Клавдий получил прозвище «Меч Италии» («Щитом» прозвали Квинта Фабия)[140]. Переломное значение боёв под Нолой подтверждают и в историографии[141][142]. При этом Т. Моммзен даже считал Марцелла самым выдающимся римским полководцем за всю войну[143].

В историографии Марка Клавдия причисляют к аристократической «партии», которую возглавляли Фабии. К этой группировке принадлежали также Атилии, Манлии, Фульвии и другие влиятельные семейства; она боролась за власть против Корнелиев и Эмилиев[144]. Антиковед С. Лансель называет «партию» Фабиев и Клавдиев «партией аграриев-консерваторов»[145]. Тот факт, что Марцелл благодаря избраниям в консулы и продлению полномочий осуществлял самостоятельное командование в течение восьми лет (215—208 годы до н. э.) историки признают одним из проявлений временного кризиса римской политической системы, связанного с Ганнибаловой войной[146].

После взятия Сиракуз Марк Клавдий привёз в Рим в качестве добычи огромное количество греческих культурных ценностей, которыми украсил Капитолий и основанный им храм у Капенских ворот[147]. Благодаря этому усилилось влияние эллинской культуры на разные стороны жизни римского общества[148]. По словам Плутарха, Марцелл «научил невежественных римлян ценить замечательные красоты Эллады и восхищаться ими»[149].

Напишите отзыв о статье "Марк Клавдий Марцелл (консул 222 года до н. э.)"

Примечания

- ↑ 1 2 Полибий, 2004, II, 34.

- ↑ 1 2 Полибий, 2004, Х, 32.

- ↑ История римской литературы, 1959, с. 483.

- ↑ 1 2 Тит Ливий, 1994, Периохи, ХХ.

- ↑ Моммзен Т., 1997.

- ↑ Ковалёв С., 2002.

- ↑ Кораблёв И., 1981.

- ↑ Лансель С., 2002.

- ↑ Родионов Е., 2005.

- ↑ Васильев А., 2014.

- ↑ Квашнин В., 2006.

- ↑ Claudius 220, 1899.

- ↑ 1 2 Claudii Marcelli, 1899, s.2731-2732.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, прим.2.

- ↑ 1 2 3 4 Плутарх, 1994, Марцелл, 1.

- ↑ Claudius 220, 1899, s.2733-2734.

- ↑ Fasti Capitolini, ann. d. 222 до н. э..

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Claudius 220, 1899, s.2738.

- ↑ 1 2 3 4 Плутарх, 1994, Марцелл, 2.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, прим.4.

- ↑ 1 2 Моммзен Т., 1997, с.483.

- ↑ Broughton T., 1951, р.229-230.

- ↑ Валерий Максим, 1772, VI, 1, 7.

- ↑ Broughton T., 1951, р.231.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 6.

- ↑ Claudius 220, 1899, s.2738-2739.

- ↑ Квашнин В., 2006, с.37-38.

- ↑ Broughton T., 1951, р.248.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.292.

- ↑ Ревяко К., 1988, с.159.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.143.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.304-305.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.146.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.306-307.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.147.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХIII, 16, 10-15.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.307-308.

- ↑ Ревяко К., 1988, с.173.

- ↑ Broughton T., 1951, р.255.

- ↑ Васильев А., 2014, с.164.

- ↑ Broughton T., 1951, р.254.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.321.

- ↑ Лансель С., 2002, с.188-189.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХIII, 42, 5.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.326-327.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХIII, 46, 4.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.161-162.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.327.

- ↑ Васильев А., 2014, с.157.

- ↑ Квашнин В., 2006, с.39.

- ↑ Лансель С., 2002, с.193-195.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.346-348.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХIV, 17.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.165.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.165-166.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.348-349.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.353-354.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.174.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХIV, 30, 6.

- ↑ Ревяко К., 1988, с.182.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.176.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.354-357.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.176-177.

- ↑ Claudius 220, 1899, s.2745.

- ↑ Полибий, 2004, VIII, 5.

- ↑ Лансель С., 2002, с.201.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.359.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.177-178.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 15.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.363.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 15-16.

- ↑ Полибий, 2004, VIII, 8.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 17.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.178-179.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.364.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.180.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.364-365.

- ↑ Лансель С., 2002, с.202-203.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.365-366.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХIV, 37-39.

- ↑ 1 2 Родионов Е., 2005, с.367.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.181.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХV, 23, 4-7.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.194-195.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 18.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.369-370.

- ↑ Лансель С., 2002, с.203.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХV, 24, 11-14.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.371-372.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.196-197.

- ↑ Аппиан, 2002, О войнах в Сицилии и на остальных островах, 4.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.373.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.197.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.373-374.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.198.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.375.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.198-199.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.376-377.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХV, 31, 9.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХV, 31, 10; 19.

- ↑ 1 2 Родионов Е., 2005, с.378.

- ↑ Аппиан, 2002, О войнах в Сицилии и на остальных островах, 5.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.201.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.379-380.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.201-202.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.381.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХVI, 26, 5-9.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 23.

- ↑ Broughton T., 1951, р.277-278.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.433.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХVI, 29, 4.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.382.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.434-435.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.222.

- ↑ Ревяко К., 1988, с.193.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.223.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.436-438.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.224.

- ↑ Broughton T., 1951, р.287.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.442-449.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.229-231.

- ↑ Broughton T., 1951, р.289-290.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.455-457.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.234.

- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХVII, 26.

- ↑ Родионов Е., 2005, с.457-458.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с.234-235.

- ↑ Аппиан, 2002, Война с Ганнибалом, 50.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 30.

- ↑ Цицерон, 1993, Против Гая Верреса (О предметах искусства), 89.

- ↑ Вергилий, 2001, VI, 855-859.

- ↑ Валерий Максим, 2007, III, 2, 5.

- ↑ Флор, 1996, I, 20, 5.

- ↑ Евтропий, 2001, III, 6.

- ↑ Аврелий Виктор, 1997, 45, 1.

- ↑ Орозий, 2004, IV, 13, 15.

- ↑ Claudius 220, 1899, s.2739.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 31.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 32.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 9.

- ↑ Родионов Е., 2005, с. 307-308.

- ↑ Ревяко К., 1988, с. 173.

- ↑ Моммзен Т., 1997, с. 483.

- ↑ Кораблёв И., 1981, с. 18.

- ↑ Лансель С., 2002, с. 193-195.

- ↑ Васильев А., 2014, с. 156.

- ↑ Винкельман И., 2000, с. 214.

- ↑ Ковалёв С., 2002, с. 345.

- ↑ Плутарх, 1994, Марцелл, 21.

Источники и литература

Источники

- Секст Аврелий Виктор. О знаменитых людях // Римские историки IV века. — М.: Росспэн, 1997. — С. 179-224. — ISBN 5-86004-072-5.

- Луций Анней Флор. Эпитомы // Малые римские историки. — М.: Ладомир, 1996. — С. 99-190. — ISBN 5-86218-125-3.

- Аппиан Александрийский. Римская история. — СПб.: Алетейя, 2002. — 288 с. — ISBN 5-89329-676-1.

- Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2007. — 308 с. — ISBN 978-5-288-04267-6.

- Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения. — СПб., 1772. — Т. 2. — 520 с.

- Вергилий. Энеида. — М.: Лабиринт, 2001. — 288 с. — ISBN 5-87604-127-0.

- Евтропий. Бревиарий римской истории. — СПб., 2001. — 305 с. — ISBN 5-89329-345-2.

- [ancientrome.ru/gosudar/capitol.htm Капитолийские фасты]. Сайт «История Древнего Рима». Проверено 25 мая 2016.

- Тит Ливий. История Рима от основания города. — М., 1994. — Т. 2. — 528 с. — ISBN 5-02-008995-8.

- Павел Орозий. История против язычников. — СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. — 544 с. — ISBN 5-7435-0214-5.

- Плутарх. [ancientrome.ru/antlitr/plutarch/sgo/marcellus-f.htm Сравнительные жизнеописания]. — М.: Наука, 1994. — Т. 1. — 704 с. — ISBN 5-02-011570-3.

- Полибий. Всеобщая история. — М., 2004. — Т. 1. — 768 с. — ISBN 5-17-024958-6.

- Марк Туллий Цицерон. Речи. — М.: Наука, 1993. — ISBN 5-02-011169-4.

Литература

- Васильев А. [www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A1_%D0%90%D0%92_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf Магистратская власть в Риме в республиканскую эпоху: традиции и инновации]. — СПб., 2014. — 215 с.

- Винкельман И. История искусства древности. — СПб.: Алетейя, 2000. — 800 с. — ISBN 5-89329-260-Х.

- История римской литературы. — М.: Издательство АН СССР, 1959. — Т. 1. — 534 с.

- Квашнин В. [ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1406223000 Государственная и правовая деятельность Марка Порция Катона Старшего]. — Вологда: Русь, 2004. — 132 с.

- Квашнин В. [ancientrome.ru/publik/kvashnin/kvash02f.htm Законы о роскоши в Древнем Риме эпохи Пунических войн]. — Вологда: Русь, 2006. — 161 с. — ISBN 5-87822-272-8.

- Ковалёв С. История Рима. — М.: Полигон, 2002. — 864 с. — ISBN 5-89173-171-1.

- Кораблёв И. Ганнибал. — М.: Наука, 1981. — 360 с.

- Лансель С. Ганнибал. — М.: Молодая гвардия, 2002. — 368 с. — ISBN 5-235-02483-4.

- Моммзен Т. История Рима. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — Т. 2. — 640 с. — ISBN 5-222-00047-8.

- Ревяко К. Пунические войны. — Минск: "Университетское издательство", 1988. — 272 с. — ISBN 5-7855-0087-6.

- Родионов Е. Пунические войны. — СПб.: СПбГУ, 2005. — 626 с. — ISBN 5-288-03650-0.

- Broughton T. Magistrates of the Roman Republic. — New York, 1951. — Vol. I. — P. 600.

- Flower H. The Tradition if the Spolia Opima: M. Claudius Marcellus and Augustus // Classical Antiquity. — 2000. — Т. 19, 1. — P. 34-64.

- Münzer F. Claudii Marcelli // RE. — 1899. — Т. IV, 1. — P. 1358-1361.

- Münzer F. Claudius 220 // RE. — 1899. — Т. IV, 1. — P. 2738-2755.

- Rives J. Marcellus and the Syracusans // Classical Philology. — 1993. — Т. 88, 1. — P. 32-35.

Ссылки

- [ancientrome.ru/genealogy/person.htm?p=702 Марк Клавдий Марцелл (консул 222 года до н. э.)] (рус.). — биография на сайте [ancientrome.ru ancientrome.ru].

| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |

Эта статья входит в число хороших статей и является кандидатом в избранные с 27 сентября 2016

|

| ||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Марк Клавдий Марцелл (консул 222 года до н. э.)

– Но что было между вами? – спросила она. – Что он говорил тебе? Зачем он не ездит в дом?Наташа не отвечала на ее вопрос.

– Ради Бога, Соня, никому не говори, не мучай меня, – упрашивала Наташа. – Ты помни, что нельзя вмешиваться в такие дела. Я тебе открыла…

– Но зачем эти тайны! Отчего же он не ездит в дом? – спрашивала Соня. – Отчего он прямо не ищет твоей руки? Ведь князь Андрей дал тебе полную свободу, ежели уж так; но я не верю этому. Наташа, ты подумала, какие могут быть тайные причины ?

Наташа удивленными глазами смотрела на Соню. Видно, ей самой в первый раз представлялся этот вопрос и она не знала, что отвечать на него.

– Какие причины, не знаю. Но стало быть есть причины!

Соня вздохнула и недоверчиво покачала головой.

– Ежели бы были причины… – начала она. Но Наташа угадывая ее сомнение, испуганно перебила ее.

– Соня, нельзя сомневаться в нем, нельзя, нельзя, ты понимаешь ли? – прокричала она.

– Любит ли он тебя?

– Любит ли? – повторила Наташа с улыбкой сожаления о непонятливости своей подруги. – Ведь ты прочла письмо, ты видела его?

– Но если он неблагородный человек?

– Он!… неблагородный человек? Коли бы ты знала! – говорила Наташа.

– Если он благородный человек, то он или должен объявить свое намерение, или перестать видеться с тобой; и ежели ты не хочешь этого сделать, то я сделаю это, я напишу ему, я скажу папа, – решительно сказала Соня.

– Да я жить не могу без него! – закричала Наташа.

– Наташа, я не понимаю тебя. И что ты говоришь! Вспомни об отце, о Nicolas.

– Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю? – кричала Наташа. – Соня, уйди, я не хочу с тобой ссориться, уйди, ради Бога уйди: ты видишь, как я мучаюсь, – злобно кричала Наташа сдержанно раздраженным и отчаянным голосом. Соня разрыдалась и выбежала из комнаты.

Наташа подошла к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марье, который она не могла написать целое утро. В письме этом она коротко писала княжне Марье, что все недоразуменья их кончены, что, пользуясь великодушием князя Андрея, который уезжая дал ей свободу, она просит ее забыть всё и простить ее ежели она перед нею виновата, но что она не может быть его женой. Всё это ей казалось так легко, просто и ясно в эту минуту.

В пятницу Ростовы должны были ехать в деревню, а граф в среду поехал с покупщиком в свою подмосковную.

В день отъезда графа, Соня с Наташей были званы на большой обед к Карагиным, и Марья Дмитриевна повезла их. На обеде этом Наташа опять встретилась с Анатолем, и Соня заметила, что Наташа говорила с ним что то, желая не быть услышанной, и всё время обеда была еще более взволнована, чем прежде. Когда они вернулись домой, Наташа начала первая с Соней то объяснение, которого ждала ее подруга.

– Вот ты, Соня, говорила разные глупости про него, – начала Наташа кротким голосом, тем голосом, которым говорят дети, когда хотят, чтобы их похвалили. – Мы объяснились с ним нынче.

– Ну, что же, что? Ну что ж он сказал? Наташа, как я рада, что ты не сердишься на меня. Говори мне всё, всю правду. Что же он сказал?

Наташа задумалась.

– Ах Соня, если бы ты знала его так, как я! Он сказал… Он спрашивал меня о том, как я обещала Болконскому. Он обрадовался, что от меня зависит отказать ему.

Соня грустно вздохнула.

– Но ведь ты не отказала Болконскому, – сказала она.

– А может быть я и отказала! Может быть с Болконским всё кончено. Почему ты думаешь про меня так дурно?

– Я ничего не думаю, я только не понимаю этого…

– Подожди, Соня, ты всё поймешь. Увидишь, какой он человек. Ты не думай дурное ни про меня, ни про него.

– Я ни про кого не думаю дурное: я всех люблю и всех жалею. Но что же мне делать?

Соня не сдавалась на нежный тон, с которым к ней обращалась Наташа. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони.

– Наташа, – сказала она, – ты просила меня не говорить с тобой, я и не говорила, теперь ты сама начала. Наташа, я не верю ему. Зачем эта тайна?

– Опять, опять! – перебила Наташа.

– Наташа, я боюсь за тебя.

– Чего бояться?

– Я боюсь, что ты погубишь себя, – решительно сказала Соня, сама испугавшись того что она сказала.

Лицо Наташи опять выразило злобу.

– И погублю, погублю, как можно скорее погублю себя. Не ваше дело. Не вам, а мне дурно будет. Оставь, оставь меня. Я ненавижу тебя.

– Наташа! – испуганно взывала Соня.

– Ненавижу, ненавижу! И ты мой враг навсегда!

Наташа выбежала из комнаты.

Наташа не говорила больше с Соней и избегала ее. С тем же выражением взволнованного удивления и преступности она ходила по комнатам, принимаясь то за то, то за другое занятие и тотчас же бросая их.

Как это ни тяжело было для Сони, но она, не спуская глаз, следила за своей подругой.

Накануне того дня, в который должен был вернуться граф, Соня заметила, что Наташа сидела всё утро у окна гостиной, как будто ожидая чего то и что она сделала какой то знак проехавшему военному, которого Соня приняла за Анатоля.

Соня стала еще внимательнее наблюдать свою подругу и заметила, что Наташа была всё время обеда и вечер в странном и неестественном состоянии (отвечала невпопад на делаемые ей вопросы, начинала и не доканчивала фразы, всему смеялась).

После чая Соня увидала робеющую горничную девушку, выжидавшую ее у двери Наташи. Она пропустила ее и, подслушав у двери, узнала, что опять было передано письмо. И вдруг Соне стало ясно, что у Наташи был какой нибудь страшный план на нынешний вечер. Соня постучалась к ней. Наташа не пустила ее.

«Она убежит с ним! думала Соня. Она на всё способна. Нынче в лице ее было что то особенно жалкое и решительное. Она заплакала, прощаясь с дяденькой, вспоминала Соня. Да это верно, она бежит с ним, – но что мне делать?» думала Соня, припоминая теперь те признаки, которые ясно доказывали, почему у Наташи было какое то страшное намерение. «Графа нет. Что мне делать, написать к Курагину, требуя от него объяснения? Но кто велит ему ответить? Писать Пьеру, как просил князь Андрей в случае несчастия?… Но может быть, в самом деле она уже отказала Болконскому (она вчера отослала письмо княжне Марье). Дяденьки нет!» Сказать Марье Дмитриевне, которая так верила в Наташу, Соне казалось ужасно. «Но так или иначе, думала Соня, стоя в темном коридоре: теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяния их семейства и люблю Nicolas. Нет, я хоть три ночи не буду спать, а не выйду из этого коридора и силой не пущу ее, и не дам позору обрушиться на их семейство», думала она.

Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым, и в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташу, решилась оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в десять часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и везти за 60 верст от Москвы в село Каменку, где был приготовлен расстриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке и была готова подстава, которая должна была вывезти их на Варшавскую дорогу и там на почтовых они должны были скакать за границу.

У Анатоля были и паспорт, и подорожная, и десять тысяч денег, взятые у сестры, и десять тысяч, занятые через посредство Долохова.

Два свидетеля – Хвостиков, бывший приказный, которого употреблял для игры Долохов и Макарин, отставной гусар, добродушный и слабый человек, питавший беспредельную любовь к Курагину – сидели в первой комнате за чаем.

В большом кабинете Долохова, убранном от стен до потолка персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, сидел Долохов в дорожном бешмете и сапогах перед раскрытым бюро, на котором лежали счеты и пачки денег. Анатоль в расстегнутом мундире ходил из той комнаты, где сидели свидетели, через кабинет в заднюю комнату, где его лакей француз с другими укладывал последние вещи. Долохов считал деньги и записывал.

– Ну, – сказал он, – Хвостикову надо дать две тысячи.

– Ну и дай, – сказал Анатоль.

– Макарка (они так звали Макарина), этот бескорыстно за тебя в огонь и в воду. Ну вот и кончены счеты, – сказал Долохов, показывая ему записку. – Так?

– Да, разумеется, так, – сказал Анатоль, видимо не слушавший Долохова и с улыбкой, не сходившей у него с лица, смотревший вперед себя.

Долохов захлопнул бюро и обратился к Анатолю с насмешливой улыбкой.

– А знаешь что – брось всё это: еще время есть! – сказал он.

– Дурак! – сказал Анатоль. – Перестань говорить глупости. Ежели бы ты знал… Это чорт знает, что такое!

– Право брось, – сказал Долохов. – Я тебе дело говорю. Разве это шутка, что ты затеял?

– Ну, опять, опять дразнить? Пошел к чорту! А?… – сморщившись сказал Анатоль. – Право не до твоих дурацких шуток. – И он ушел из комнаты.

Долохов презрительно и снисходительно улыбался, когда Анатоль вышел.

– Ты постой, – сказал он вслед Анатолю, – я не шучу, я дело говорю, поди, поди сюда.

Анатоль опять вошел в комнату и, стараясь сосредоточить внимание, смотрел на Долохова, очевидно невольно покоряясь ему.

– Ты меня слушай, я тебе последний раз говорю. Что мне с тобой шутить? Разве я тебе перечил? Кто тебе всё устроил, кто попа нашел, кто паспорт взял, кто денег достал? Всё я.

– Ну и спасибо тебе. Ты думаешь я тебе не благодарен? – Анатоль вздохнул и обнял Долохова.

– Я тебе помогал, но всё же я тебе должен правду сказать: дело опасное и, если разобрать, глупое. Ну, ты ее увезешь, хорошо. Разве это так оставят? Узнается дело, что ты женат. Ведь тебя под уголовный суд подведут…

– Ах! глупости, глупости! – опять сморщившись заговорил Анатоль. – Ведь я тебе толковал. А? – И Анатоль с тем особенным пристрастием (которое бывает у людей тупых) к умозаключению, до которого они дойдут своим умом, повторил то рассуждение, которое он раз сто повторял Долохову. – Ведь я тебе толковал, я решил: ежели этот брак будет недействителен, – cказал он, загибая палец, – значит я не отвечаю; ну а ежели действителен, всё равно: за границей никто этого не будет знать, ну ведь так? И не говори, не говори, не говори!

– Право, брось! Ты только себя свяжешь…

– Убирайся к чорту, – сказал Анатоль и, взявшись за волосы, вышел в другую комнату и тотчас же вернулся и с ногами сел на кресло близко перед Долоховым. – Это чорт знает что такое! А? Ты посмотри, как бьется! – Он взял руку Долохова и приложил к своему сердцу. – Ah! quel pied, mon cher, quel regard! Une deesse!! [О! Какая ножка, мой друг, какой взгляд! Богиня!!] A?

Долохов, холодно улыбаясь и блестя своими красивыми, наглыми глазами, смотрел на него, видимо желая еще повеселиться над ним.

– Ну деньги выйдут, тогда что?

– Тогда что? А? – повторил Анатоль с искренним недоумением перед мыслью о будущем. – Тогда что? Там я не знаю что… Ну что глупости говорить! – Он посмотрел на часы. – Пора!

Анатоль пошел в заднюю комнату.

– Ну скоро ли вы? Копаетесь тут! – крикнул он на слуг.

Долохов убрал деньги и крикнув человека, чтобы велеть подать поесть и выпить на дорогу, вошел в ту комнату, где сидели Хвостиков и Макарин.

Анатоль в кабинете лежал, облокотившись на руку, на диване, задумчиво улыбался и что то нежно про себя шептал своим красивым ртом.

– Иди, съешь что нибудь. Ну выпей! – кричал ему из другой комнаты Долохов.

– Не хочу! – ответил Анатоль, всё продолжая улыбаться.

– Иди, Балага приехал.

Анатоль встал и вошел в столовую. Балага был известный троечный ямщик, уже лет шесть знавший Долохова и Анатоля, и служивший им своими тройками. Не раз он, когда полк Анатоля стоял в Твери, с вечера увозил его из Твери, к рассвету доставлял в Москву и увозил на другой день ночью. Не раз он увозил Долохова от погони, не раз он по городу катал их с цыганами и дамочками, как называл Балага. Не раз он с их работой давил по Москве народ и извозчиков, и всегда его выручали его господа, как он называл их. Не одну лошадь он загнал под ними. Не раз он был бит ими, не раз напаивали они его шампанским и мадерой, которую он любил, и не одну штуку он знал за каждым из них, которая обыкновенному человеку давно бы заслужила Сибирь. В кутежах своих они часто зазывали Балагу, заставляли его пить и плясать у цыган, и не одна тысяча их денег перешла через его руки. Служа им, он двадцать раз в году рисковал и своей жизнью и своей шкурой, и на их работе переморил больше лошадей, чем они ему переплатили денег. Но он любил их, любил эту безумную езду, по восемнадцати верст в час, любил перекувырнуть извозчика и раздавить пешехода по Москве, и во весь скок пролететь по московским улицам. Он любил слышать за собой этот дикий крик пьяных голосов: «пошел! пошел!» тогда как уж и так нельзя было ехать шибче; любил вытянуть больно по шее мужика, который и так ни жив, ни мертв сторонился от него. «Настоящие господа!» думал он.

Анатоль и Долохов тоже любили Балагу за его мастерство езды и за то, что он любил то же, что и они. С другими Балага рядился, брал по двадцати пяти рублей за двухчасовое катанье и с другими только изредка ездил сам, а больше посылал своих молодцов. Но с своими господами, как он называл их, он всегда ехал сам и никогда ничего не требовал за свою работу. Только узнав через камердинеров время, когда были деньги, он раз в несколько месяцев приходил поутру, трезвый и, низко кланяясь, просил выручить его. Его всегда сажали господа.

– Уж вы меня вызвольте, батюшка Федор Иваныч или ваше сиятельство, – говорил он. – Обезлошадничал вовсе, на ярманку ехать уж ссудите, что можете.

И Анатоль и Долохов, когда бывали в деньгах, давали ему по тысяче и по две рублей.

Балага был русый, с красным лицом и в особенности красной, толстой шеей, приземистый, курносый мужик, лет двадцати семи, с блестящими маленькими глазами и маленькой бородкой. Он был одет в тонком синем кафтане на шелковой подкладке, надетом на полушубке.

Он перекрестился на передний угол и подошел к Долохову, протягивая черную, небольшую руку.

– Федору Ивановичу! – сказал он, кланяясь.

– Здорово, брат. – Ну вот и он.

– Здравствуй, ваше сиятельство, – сказал он входившему Анатолю и тоже протянул руку.

– Я тебе говорю, Балага, – сказал Анатоль, кладя ему руки на плечи, – любишь ты меня или нет? А? Теперь службу сослужи… На каких приехал? А?

– Как посол приказал, на ваших на зверьях, – сказал Балага.

– Ну, слышишь, Балага! Зарежь всю тройку, а чтобы в три часа приехать. А?

– Как зарежешь, на чем поедем? – сказал Балага, подмигивая.

– Ну, я тебе морду разобью, ты не шути! – вдруг, выкатив глаза, крикнул Анатоль.

– Что ж шутить, – посмеиваясь сказал ямщик. – Разве я для своих господ пожалею? Что мочи скакать будет лошадям, то и ехать будем.

– А! – сказал Анатоль. – Ну садись.

– Что ж, садись! – сказал Долохов.

– Постою, Федор Иванович.

– Садись, врешь, пей, – сказал Анатоль и налил ему большой стакан мадеры. Глаза ямщика засветились на вино. Отказываясь для приличия, он выпил и отерся шелковым красным платком, который лежал у него в шапке.

– Что ж, когда ехать то, ваше сиятельство?

– Да вот… (Анатоль посмотрел на часы) сейчас и ехать. Смотри же, Балага. А? Поспеешь?

– Да как выезд – счастлив ли будет, а то отчего же не поспеть? – сказал Балага. – Доставляли же в Тверь, в семь часов поспевали. Помнишь небось, ваше сиятельство.

– Ты знаешь ли, на Рожество из Твери я раз ехал, – сказал Анатоль с улыбкой воспоминания, обращаясь к Макарину, который во все глаза умиленно смотрел на Курагина. – Ты веришь ли, Макарка, что дух захватывало, как мы летели. Въехали в обоз, через два воза перескочили. А?

– Уж лошади ж были! – продолжал рассказ Балага. – Я тогда молодых пристяжных к каурому запрег, – обратился он к Долохову, – так веришь ли, Федор Иваныч, 60 верст звери летели; держать нельзя, руки закоченели, мороз был. Бросил вожжи, держи, мол, ваше сиятельство, сам, так в сани и повалился. Так ведь не то что погонять, до места держать нельзя. В три часа донесли черти. Издохла левая только.

Анатоль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной серебряным ремнем шубке и собольей шапке, молодцовато надетой на бекрень и очень шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина.

– Ну, Федя, прощай, спасибо за всё, прощай, – сказал Анатоль. – Ну, товарищи, друзья… он задумался… – молодости… моей, прощайте, – обратился он к Макарину и другим.

Несмотря на то, что все они ехали с ним, Анатоль видимо хотел сделать что то трогательное и торжественное из этого обращения к товарищам. Он говорил медленным, громким голосом и выставив грудь покачивал одной ногой. – Все возьмите стаканы; и ты, Балага. Ну, товарищи, друзья молодости моей, покутили мы, пожили, покутили. А? Теперь, когда свидимся? за границу уеду. Пожили, прощай, ребята. За здоровье! Ура!.. – сказал он, выпил свой стакан и хлопнул его об землю.

– Будь здоров, – сказал Балага, тоже выпив свой стакан и обтираясь платком. Макарин со слезами на глазах обнимал Анатоля. – Эх, князь, уж как грустно мне с тобой расстаться, – проговорил он.

– Ехать, ехать! – закричал Анатоль.

Балага было пошел из комнаты.

– Нет, стой, – сказал Анатоль. – Затвори двери, сесть надо. Вот так. – Затворили двери, и все сели.

– Ну, теперь марш, ребята! – сказал Анатоль вставая.

Лакей Joseph подал Анатолю сумку и саблю, и все вышли в переднюю.

– А шуба где? – сказал Долохов. – Эй, Игнатка! Поди к Матрене Матвеевне, спроси шубу, салоп соболий. Я слыхал, как увозят, – сказал Долохов, подмигнув. – Ведь она выскочит ни жива, ни мертва, в чем дома сидела; чуть замешкаешься, тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла и назад, – а ты в шубу принимай сразу и неси в сани.

Лакей принес женский лисий салоп.

– Дурак, я тебе сказал соболий. Эй, Матрешка, соболий! – крикнул он так, что далеко по комнатам раздался его голос.

Красивая, худая и бледная цыганка, с блестящими, черными глазами и с черными, курчавыми сизого отлива волосами, в красной шали, выбежала с собольим салопом на руке.

– Что ж, мне не жаль, ты возьми, – сказала она, видимо робея перед своим господином и жалея салопа.

Долохов, не отвечая ей, взял шубу, накинул ее на Матрешу и закутал ее.

– Вот так, – сказал Долохов. – И потом вот так, – сказал он, и поднял ей около головы воротник, оставляя его только перед лицом немного открытым. – Потом вот так, видишь? – и он придвинул голову Анатоля к отверстию, оставленному воротником, из которого виднелась блестящая улыбка Матреши.

– Ну прощай, Матреша, – сказал Анатоль, целуя ее. – Эх, кончена моя гульба здесь! Стешке кланяйся. Ну, прощай! Прощай, Матреша; ты мне пожелай счастья.

– Ну, дай то вам Бог, князь, счастья большого, – сказала Матреша, с своим цыганским акцентом.

У крыльца стояли две тройки, двое молодцов ямщиков держали их. Балага сел на переднюю тройку, и, высоко поднимая локти, неторопливо разобрал вожжи. Анатоль и Долохов сели к нему. Макарин, Хвостиков и лакей сели в другую тройку.

– Готовы, что ль? – спросил Балага.

– Пущай! – крикнул он, заматывая вокруг рук вожжи, и тройка понесла бить вниз по Никитскому бульвару.

– Тпрру! Поди, эй!… Тпрру, – только слышался крик Балаги и молодца, сидевшего на козлах. На Арбатской площади тройка зацепила карету, что то затрещало, послышался крик, и тройка полетела по Арбату.

Дав два конца по Подновинскому Балага стал сдерживать и, вернувшись назад, остановил лошадей у перекрестка Старой Конюшенной.

Молодец соскочил держать под уздцы лошадей, Анатоль с Долоховым пошли по тротуару. Подходя к воротам, Долохов свистнул. Свисток отозвался ему и вслед за тем выбежала горничная.

– На двор войдите, а то видно, сейчас выйдет, – сказала она.

Долохов остался у ворот. Анатоль вошел за горничной на двор, поворотил за угол и вбежал на крыльцо.

Гаврило, огромный выездной лакей Марьи Дмитриевны, встретил Анатоля.

– К барыне пожалуйте, – басом сказал лакей, загораживая дорогу от двери.

– К какой барыне? Да ты кто? – запыхавшимся шопотом спрашивал Анатоль.

– Пожалуйте, приказано привесть.

– Курагин! назад, – кричал Долохов. – Измена! Назад!

Долохов у калитки, у которой он остановился, боролся с дворником, пытавшимся запереть за вошедшим Анатолем калитку. Долохов последним усилием оттолкнул дворника и схватив за руку выбежавшего Анатоля, выдернул его за калитку и побежал с ним назад к тройке.

Марья Дмитриевна, застав заплаканную Соню в коридоре, заставила ее во всем признаться. Перехватив записку Наташи и прочтя ее, Марья Дмитриевна с запиской в руке взошла к Наташе.

– Мерзавка, бесстыдница, – сказала она ей. – Слышать ничего не хочу! – Оттолкнув удивленными, но сухими глазами глядящую на нее Наташу, она заперла ее на ключ и приказав дворнику пропустить в ворота тех людей, которые придут нынче вечером, но не выпускать их, а лакею приказав привести этих людей к себе, села в гостиной, ожидая похитителей.

Когда Гаврило пришел доложить Марье Дмитриевне, что приходившие люди убежали, она нахмурившись встала и заложив назад руки, долго ходила по комнатам, обдумывая то, что ей делать. В 12 часу ночи она, ощупав ключ в кармане, пошла к комнате Наташи. Соня, рыдая, сидела в коридоре.

– Марья Дмитриевна, пустите меня к ней ради Бога! – сказала она. Марья Дмитриевна, не отвечая ей, отперла дверь и вошла. «Гадко, скверно… В моем доме… Мерзавка, девчонка… Только отца жалко!» думала Марья Дмитриевна, стараясь утолить свой гнев. «Как ни трудно, уж велю всем молчать и скрою от графа». Марья Дмитриевна решительными шагами вошла в комнату. Наташа лежала на диване, закрыв голову руками, и не шевелилась. Она лежала в том самом положении, в котором оставила ее Марья Дмитриевна.

– Хороша, очень хороша! – сказала Марья Дмитриевна. – В моем доме любовникам свидания назначать! Притворяться то нечего. Ты слушай, когда я с тобой говорю. – Марья Дмитриевна тронула ее за руку. – Ты слушай, когда я говорю. Ты себя осрамила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то сделала, да мне отца твоего жалко. Я скрою. – Наташа не переменила положения, но только всё тело ее стало вскидываться от беззвучных, судорожных рыданий, которые душили ее. Марья Дмитриевна оглянулась на Соню и присела на диване подле Наташи.

– Счастье его, что он от меня ушел; да я найду его, – сказала она своим грубым голосом; – слышишь ты что ли, что я говорю? – Она поддела своей большой рукой под лицо Наташи и повернула ее к себе. И Марья Дмитриевна, и Соня удивились, увидав лицо Наташи. Глаза ее были блестящи и сухи, губы поджаты, щеки опустились.

– Оставь… те… что мне… я… умру… – проговорила она, злым усилием вырвалась от Марьи Дмитриевны и легла в свое прежнее положение.

– Наталья!… – сказала Марья Дмитриевна. – Я тебе добра желаю. Ты лежи, ну лежи так, я тебя не трону, и слушай… Я не стану говорить, как ты виновата. Ты сама знаешь. Ну да теперь отец твой завтра приедет, что я скажу ему? А?

Опять тело Наташи заколебалось от рыданий.

– Ну узнает он, ну брат твой, жених!

– У меня нет жениха, я отказала, – прокричала Наташа.

– Всё равно, – продолжала Марья Дмитриевна. – Ну они узнают, что ж они так оставят? Ведь он, отец твой, я его знаю, ведь он, если его на дуэль вызовет, хорошо это будет? А?

– Ах, оставьте меня, зачем вы всему помешали! Зачем? зачем? кто вас просил? – кричала Наташа, приподнявшись на диване и злобно глядя на Марью Дмитриевну.

– Да чего ж ты хотела? – вскрикнула опять горячась Марья Дмитриевна, – что ж тебя запирали что ль? Ну кто ж ему мешал в дом ездить? Зачем же тебя, как цыганку какую, увозить?… Ну увез бы он тебя, что ж ты думаешь, его бы не нашли? Твой отец, или брат, или жених. А он мерзавец, негодяй, вот что!

– Он лучше всех вас, – вскрикнула Наташа, приподнимаясь. – Если бы вы не мешали… Ах, Боже мой, что это, что это! Соня, за что? Уйдите!… – И она зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной. Марья Дмитриевна начала было опять говорить; но Наташа закричала: – Уйдите, уйдите, вы все меня ненавидите, презираете. – И опять бросилась на диван.

Марья Дмитриевна продолжала еще несколько времени усовещивать Наташу и внушать ей, что всё это надо скрыть от графа, что никто не узнает ничего, ежели только Наташа возьмет на себя всё забыть и не показывать ни перед кем вида, что что нибудь случилось. Наташа не отвечала. Она и не рыдала больше, но с ней сделались озноб и дрожь. Марья Дмитриевна подложила ей подушку, накрыла ее двумя одеялами и сама принесла ей липового цвета, но Наташа не откликнулась ей. – Ну пускай спит, – сказала Марья Дмитриевна, уходя из комнаты, думая, что она спит. Но Наташа не спала и остановившимися раскрытыми глазами из бледного лица прямо смотрела перед собою. Всю эту ночь Наташа не спала, и не плакала, и не говорила с Соней, несколько раз встававшей и подходившей к ней.

На другой день к завтраку, как и обещал граф Илья Андреич, он приехал из Подмосковной. Он был очень весел: дело с покупщиком ладилось и ничто уже не задерживало его теперь в Москве и в разлуке с графиней, по которой он соскучился. Марья Дмитриевна встретила его и объявила ему, что Наташа сделалась очень нездорова вчера, что посылали за доктором, но что теперь ей лучше. Наташа в это утро не выходила из своей комнаты. С поджатыми растрескавшимися губами, сухими остановившимися глазами, она сидела у окна и беспокойно вглядывалась в проезжающих по улице и торопливо оглядывалась на входивших в комнату. Она очевидно ждала известий об нем, ждала, что он сам приедет или напишет ей.

Когда граф взошел к ней, она беспокойно оборотилась на звук его мужских шагов, и лицо ее приняло прежнее холодное и даже злое выражение. Она даже не поднялась на встречу ему.

– Что с тобой, мой ангел, больна? – спросил граф. Наташа помолчала.

– Да, больна, – отвечала она.

На беспокойные расспросы графа о том, почему она такая убитая и не случилось ли чего нибудь с женихом, она уверяла его, что ничего, и просила его не беспокоиться. Марья Дмитриевна подтвердила графу уверения Наташи, что ничего не случилось. Граф, судя по мнимой болезни, по расстройству дочери, по сконфуженным лицам Сони и Марьи Дмитриевны, ясно видел, что в его отсутствие должно было что нибудь случиться: но ему так страшно было думать, что что нибудь постыдное случилось с его любимою дочерью, он так любил свое веселое спокойствие, что он избегал расспросов и всё старался уверить себя, что ничего особенного не было и только тужил о том, что по случаю ее нездоровья откладывался их отъезд в деревню.

Со дня приезда своей жены в Москву Пьер сбирался уехать куда нибудь, только чтобы не быть с ней. Вскоре после приезда Ростовых в Москву, впечатление, которое производила на него Наташа, заставило его поторопиться исполнить свое намерение. Он поехал в Тверь ко вдове Иосифа Алексеевича, которая обещала давно передать ему бумаги покойного.

Когда Пьер вернулся в Москву, ему подали письмо от Марьи Дмитриевны, которая звала его к себе по весьма важному делу, касающемуся Андрея Болконского и его невесты. Пьер избегал Наташи. Ему казалось, что он имел к ней чувство более сильное, чем то, которое должен был иметь женатый человек к невесте своего друга. И какая то судьба постоянно сводила его с нею.

«Что такое случилось? И какое им до меня дело? думал он, одеваясь, чтобы ехать к Марье Дмитриевне. Поскорее бы приехал князь Андрей и женился бы на ней!» думал Пьер дорогой к Ахросимовой.

На Тверском бульваре кто то окликнул его.

– Пьер! Давно приехал? – прокричал ему знакомый голос. Пьер поднял голову. В парных санях, на двух серых рысаках, закидывающих снегом головашки саней, промелькнул Анатоль с своим всегдашним товарищем Макариным. Анатоль сидел прямо, в классической позе военных щеголей, закутав низ лица бобровым воротником и немного пригнув голову. Лицо его было румяно и свежо, шляпа с белым плюмажем была надета на бок, открывая завитые, напомаженные и осыпанные мелким снегом волосы.