Трубецкой, Никита Юрьевич

Никита Юрьевич Трубецкой<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> </td></tr> </td></tr>

| |||

| |||

|---|---|---|---|

| 1760 — 1763 | |||

| Предшественник: | Василий Владимирович Долгоруков | ||

| Преемник: | Захар Григорьевич Чернышёв | ||

| |||

| 28.04.1740 — 15.08.1760 | |||

| Предшественник: | Павел Иванович Ягужинский | ||

| Преемник: | Яков Петрович Шаховской | ||

| |||

| 1730 — 1740 | |||

| Предшественник: | Александр Борисович Бутурлин | ||

| Преемник: | Яков Петрович Шаховской | ||

| Рождение: | 26 (5) июня 1699 | ||

| Смерть: | 16 (27) октября 1767 (68 лет) | ||

| Место погребения: | Собор Чудова монастыря | ||

| Род: | Трубецкие | ||

| Отец: | Юрий Юрьевич Трубецкой | ||

| Мать: | Елена Григорьевна Черкасская | ||

| Супруга: | 1 Анастасия Гавриловна Головкина 2 Анна Даниловна Хераскова, ур. Друцкая-Соколинская | ||

| Военная служба | |||

| Годы службы: | 1724 — 1763 | ||

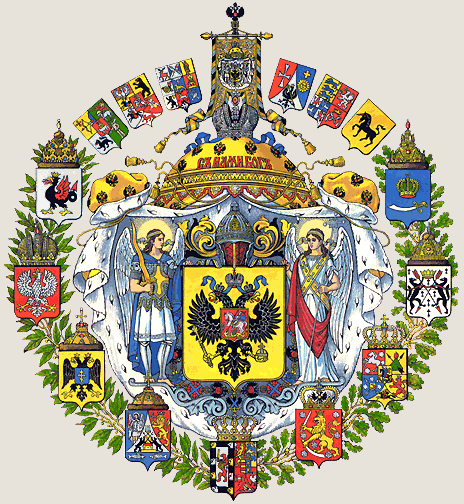

| Принадлежность: | | ||

| Звание: | Генерал-фельдмаршал | ||

| Награды: |

| ||

Князь Ники́та Ю́рьевич Трубецко́й (26 мая (5 июня) 1699[1] — 16 (27) октября 1767)[2] — русский военный и государственный деятель. После смерти своего отца Юрия Юрьевича (1739) и дяди Ивана Юрьевича (1750) остался старшим в роду Трубецких. Почти все годы царствования Елизаветы Петровны занимал должность генерал-прокурора, затем в течение 3 лет возглавлял Военную коллегию (в чине генерал-фельдмаршала). Первый владелец подмосковной усадьбы Нескучное.

Биография

Отец Никиты Трубецкого при Петре I служил по военной части, его имя носит Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Дед по матери, богатейший князь Г. С. Черкасский, был убит одним из своих узденей (дворян) в 1672 году. Имя «Никита» младенец получил в честь знаменитого прадеда, князя Никиты Одоевского, возглавлявшего правительство царя Фёдора Алексеевича.

Знание иностранных языков и европейская образованность способствовали тому, что молодой Никита Трубецкой был определен для выполнения дипломатических поручений в некоторых немецких государствах, а вернувшись в Россию в 1719 году, стал сержантом л.-гв. Преображенского полка. В 1724 году он получил свой первый офицерский чин, а спустя два года был пожалован в камер-юнкеры.

Взлёт карьеры молодого князя начался в 1730 году, когда он, вместе со своими родственниками, решительно поддержал императрицу Анну Иоанновну в её борьбе с «верховниками», пытавшимися ограничить самодержавную власть. В 30 лет он получил чин генерал-майора и занял должность генерал-кригс-комиссара (главного интенданта армии). В этой должности участвовал в войне за «польское наследство», а затем в русско-турецкой войне 1735—1739 годов. В 1737 году императрица произвела князя Трубецкого в генерал-лейтенанты, а спустя три года, во время празднования мира с Турцией, наградила его орденом св. Александра Невского. В конце царствования Анны Иоанновны Трубецкой был назначен губернатором в Сибирь, но сумел уклониться от этой должности. Вместо этого в 1740 стал генерал-прокурором и председателем Правительствующего сената в чине действительного тайного советника.

12 декабря 1741 года при активнейшей роли князя новая императрица Елизавета Петровна восстановила Сенат, оставив во главе его Никиту Юрьевича. Императрица распорядилась, чтобы «все указы и регламенты Петра Великого наикрепчайше содержать и по них неотменно поступать, не отрешая и последующих указов, кроме тех, которые с состоянием настоящего времени несходны и пользе государственной противны». В день своей коронации Елизавета в числе других сановников наградила Трубецкого орденом св. Андрея Первозванного, а через два года пожаловала ему деревни в Лифляндии.

Будучи на протяжении двадцати лет генерал-прокурором, князь Трубецкой был причастен к рассмотрению множества различных дел, хотя к концу 1740-х его влияние при дворе ослабело. Самыми известными были дела и суды над графом А. И. Остерманом и графом Б. X. Минихом в 1741 году и дело А. П. Бестужева-Рюмина в 1758 году. С 7 апреля 1751 года Никита Юрьевич занимал пост генерал-губернатора Москвы, но уже в марте 1753 года его оставил. 5 сентября 1756 года Трубецкой был награждён чином генерал-фельдмаршала, а с 1760 года получил почетное звание президента Военной коллегии.

После смерти Елизаветы Петровны князь был главным распорядителем погребальной церемонии. В царствование Петра III он попал в число «возлюбленных придворных персон» и удостоился исключительной чести стать полковником лейб-гвардии Преображенского полка. «Ничто меня так не поразило, как идущий пред первым взводом, низенький и толстенький старичок с своим эспантоном и в мундире, унизанном золотыми нашивками со звездою на груди и голубою лентою под кафтаном», — вспоминал то время А. Болотов. Неожиданное преображение дряхлого елизаветинского сановника приметила и Екатерина Дашкова:

Трудно было не улыбнуться, когда я увидела князя Трубецкого, старика, по крайней мере семидесяти лет, вдруг принявшего воинственный вид и в первый раз в жизни затянутого в полный мундир, перевязанного галунами подобно барабану, обутого в ботфорты со шпорами, как будто он готовился сейчас вступить в отчаянный бой. Этот несчастный придворный адепт, подобно уличным бродягам, притворялся хилым, убогим, теперь же ради какого-то личного расчета прикинулся страдающим подагрой, с толстыми, заплывшими ногами. Но едва объявили, что идет император, он шариком вскочил с кушетки, вооруженный с ног до головы, и немедленно встал в ряд измайловцев, к которым он был назначен лейтенант-полковником и наскучил всем своими приказаниями. Это страшное привидение было некогда храбрым воином — обломком петровской эпохи!

Екатерина II понизила Трубецкого до чина подполковника гвардии, поскольку сама хотела быть полковником гвардейских полков. Через полгода после коронации (на которой князь был верховным маршалом) Трубецкой подал прошение об отставке, и 9 июня 1763 года она была принята «по изнурённом его здоровье». Через 4 года он умер и был погребён в соборе Чудова монастыря.

Характеристика

Князь Трубецкой был свидетелем восьми царствований, но благодаря ловкости и лести благополучно пережил все дворцовые перевороты, чем заслужил среди современников репутацию беспринципного оппортуниста[3]. Получив образование в «немецкой земле», Трубецкой состоял членом «учёной дружины» Феофана Прокоповича, а стихотворец Кантемир, называвший его «истинным и древним другом», посвятил ему свою седьмую сатиру. Он покровительствовал труппе Фёдора Волкова и «сам не худые стихи составлял». Архитектор Ухтомский выстроил для него беспримерную для Подмосковья середины XVIII века усадьбу во французском строгом стиле — «Нескучное».

Князь Трубецкой был свидетелем восьми царствований, но благодаря ловкости и лести благополучно пережил все дворцовые перевороты, чем заслужил среди современников репутацию беспринципного оппортуниста[3]. Получив образование в «немецкой земле», Трубецкой состоял членом «учёной дружины» Феофана Прокоповича, а стихотворец Кантемир, называвший его «истинным и древним другом», посвятил ему свою седьмую сатиру. Он покровительствовал труппе Фёдора Волкова и «сам не худые стихи составлял». Архитектор Ухтомский выстроил для него беспримерную для Подмосковья середины XVIII века усадьбу во французском строгом стиле — «Нескучное».

В то же время, несмотря на всю свою просвещённость, Трубецкой был в полном смысле слова куртизаном, т.е. человеком, для которого целью жизни являлся «дворский фавор» и соединенные с ним власть и богатство. Для него были дозволены все пути, ведшие к этой цели[3]. Он не гнушался самым низким и лицемерным подлаживанием под вкусы монархов: для забавы Петра I он ревел на его пирах телёнком и даже заискивал перед Монсом; с богомольной императрицей Елизаветой Петровной рыдал во время церковных церемоний; при воинственном Петре III он, несмотря на старость и болезни, «затянутый в полный мундир, перевязанный галунами, подобно барабану, хорошенько поднимал ножки и месил грязь» во главе своего полка[3].

Семья

Никита Юрьевич был женат дважды и прижил в обоих браках 14 детей. Его потомство по прямой мужской линии через сына Сергея продолжается и в XXI веке.

Первой его женой с 1722 года была графиня Анастасия Гавриловна Головкина, дочь петровского канцлера. Княгиня была весьма «приятна и недурна собою», любила румяниться до того, что «лицо её блестело, как ни у одной из петербургских дам». В правление Петра II, рассказывает в своём памфлете князь Щербатов, положил на неё взоры временщик Иван Долгорукий и муж «с терпением стыд свой сносил». При этом Долгорукий в доме Трубецкого имел «частые съезды с другими своими младыми сообщниками», во время которых «пивал до крайности, бивал и ругивал» князя Никиту, а как-то раз «по исполнении над ним многих ругательств хотел, наконец, выкинуть его в окошко». В браке родилось пятеро сыновей, из которых зрелого возраста достигли трое:

Она умерла 27.IV.1735 и была похоронена в Чудовом монастыре (могила утрачена). Спустя семь месяцев после кончины первой жены в 1735 году князь Никита женился на матери стихотворца М. М. Хераскова — майорше Анне Даниловне Херасковой, урождённой княжне Друцкой-Соколинской. Расчёт князя Трубецкого оправдался: в эту женщину был влюблён фельдмаршал Миних, который стал тянуть вверх и её мужа, закрывая глаза на его упущения по службе[3]. Эта интересная и бойкая дама всюду ездила за армией Миниха; в деликатном положении она отправилась под Очаков и разрешилась от бремени в лагерной обстановке «на Коломенском острове, близ днепровских порогов»[3]. После смерти мужа владела селом Гребнево, которое в 1772 г. унаследовал её сын-поэт. Стихи на смерть княгини Трубецкой сочинил Сумароков. Супруги имели четыре сына и пятеро дочерей, из которых зрелого возраста достигли следующие:

- Юрий (1736—1811), у него дочь Прасковья, жена князя Ф. С. Гагарина.

- Анна (1737—1760), жена камергера А. И. Нарышкина; у них сын Иван

- Николай (1744—1821), один из виднейших московских мартинистов, приятель Новикова.

- Елена (1745—1832), жена генерал-прокурора князя А. А. Вяземского, наследница Александровской мызы.

- Александр (1751-78), полковник; был женат на Дарье Матвеевне Ржевской (сестра С. М. Ржевского) — у них дочь Елена, жена князя И. С. Мещерского.

- Екатерина (1747—1791), инокиня Смольного монастыря.

Напишите отзыв о статье "Трубецкой, Никита Юрьевич"

Примечания

Литература

- Бантыш-Каменский Д. Н. [militera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/18.html 15-й Генералъ-Фельдмаршалъ Князь Никита Юрьевичь Трубецкой] // Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. — СПб.: В тип. 3-го деп. Мингосимуществ, 1840.

- Трубецкие, государственные деятели // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Ссылки

- [kultura-prava.ru/index.php/2010-05-14-13-31-20/2010-05-17-11-57-03/116-knight.html Двадцатилетие в должности генерал-прокурора, князя Никиты Юрьевича Трубецкого]

- [memoirs.ru/texts/Trubeckoi1870.htm Трубецкой Н. Ю. Журнал собственный К.Н.Т. по возвращении в 1717 г. из немецкой земли // Русская старина, 1870. - Т. 1. - Изд. 3-е. - Спб., 1875. - С. 34-41.]

- [memoirs.ru/texts/PrMaskarad1874.htm Письмо генерал-прокурора правительствующего сената Н. Ю. Трубецкого к обер-прокурору святейшего синода Я. П. Шаховскому 2 декабря 1750 г. / Сообщ. Н. И. Григорович // Русская старина, 1874. - Т. 11. - № 12. - С. 775-776.]

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Трубецкой, Никита Юрьевич

Дождик шел с утра, и казалось, что вот вот он пройдет и на небе расчистит, как вслед за непродолжительной остановкой припускал дождик еще сильнее. Напитанная дождем дорога уже не принимала в себя воды, и ручьи текли по колеям.Пьер шел, оглядываясь по сторонам, считая шаги по три, и загибал на пальцах. Обращаясь к дождю, он внутренне приговаривал: ну ка, ну ка, еще, еще наддай.

Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где то что то важное и утешительное думала его душа. Это что то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым.

Вчера, на ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. У костра, к которому он подошел, сидел Платон, укрывшись, как ризой, с головой шинелью, и рассказывал солдатам своим спорым, приятным, но слабым, болезненным голосом знакомую Пьеру историю. Было уже за полночь. Это было то время, в которое Каратаев обыкновенно оживал от лихорадочного припадка и бывал особенно оживлен. Подойдя к костру и услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьера что то неприятно кольнуло в сердце. Он испугался своей жалости к этому человеку и хотел уйти, но другого костра не было, и Пьер, стараясь не глядеть на Платона, подсел к костру.

– Что, как твое здоровье? – спросил он.

– Что здоровье? На болезнь плакаться – бог смерти не даст, – сказал Каратаев и тотчас же возвратился к начатому рассказу.

– …И вот, братец ты мой, – продолжал Платон с улыбкой на худом, бледном лице и с особенным, радостным блеском в глазах, – вот, братец ты мой…

Пьер знал эту историю давно, Каратаев раз шесть ему одному рассказывал эту историю, и всегда с особенным, радостным чувством. Но как ни хорошо знал Пьер эту историю, он теперь прислушался к ней, как к чему то новому, и тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо, испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру. История эта была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью.

Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож найден был под подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом и, выдернув ноздри, – как следует по порядку, говорил Каратаев, – сослали в каторгу.

– И вот, братец ты мой (на этом месте Пьер застал рассказ Каратаева), проходит тому делу годов десять или больше того. Живет старичок на каторге. Как следовает, покоряется, худого не делает. Только у бога смерти просит. – Хорошо. И соберись они, ночным делом, каторжные то, так же вот как мы с тобой, и старичок с ними. И зашел разговор, кто за что страдает, в чем богу виноват. Стали сказывать, тот душу загубил, тот две, тот поджег, тот беглый, так ни за что. Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, говорит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни душ не губил, ни чужого не брал, акромя что нищую братию оделял. Я, братцы мои миленькие, купец; и богатство большое имел. Так и так, говорит. И рассказал им, значит, как все дело было, по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, значит, что купца убил. Где, говорит, дедушка, было? Когда, в каком месяце? все расспросил. Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку – хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь. Правда истинная; безвинно напрасно, говорит, ребятушки, человек этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа.

Каратаев замолчал, радостно улыбаясь, глядя на огонь, и поправил поленья.

– Старичок и говорит: бог, мол, тебя простит, а мы все, говорит, богу грешны, я за свои грехи страдаю. Сам заплакал горючьми слезьми. Что же думаешь, соколик, – все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа, – что же думаешь, соколик, объявился этот убийца самый по начальству. Я, говорит, шесть душ загубил (большой злодей был), но всего мне жальче старичка этого. Пускай же он на меня не плачется. Объявился: списали, послали бумагу, как следовает. Место дальнее, пока суд да дело, пока все бумаги списали как должно, по начальствам, значит. До царя доходило. Пока что, пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награждения, сколько там присудили. Пришла бумага, стали старичка разыскивать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла. Стали искать. – Нижняя челюсть Каратаева дрогнула. – А его уж бог простил – помер. Так то, соколик, – закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.

Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера.

– A vos places! [По местам!] – вдруг закричал голос.

Между пленными и конвойными произошло радостное смятение и ожидание чего то счастливого и торжественного. Со всех сторон послышались крики команды, и с левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо одетые, на хороших лошадях. На всех лицах было выражение напряженности, которая бывает у людей при близости высших властей. Пленные сбились в кучу, их столкнули с дороги; конвойные построились.

– L'Empereur! L'Empereur! Le marechal! Le duc! [Император! Император! Маршал! Герцог!] – и только что проехали сытые конвойные, как прогремела карета цугом, на серых лошадях. Пьер мельком увидал спокойное, красивое, толстое и белое лицо человека в треугольной шляпе. Это был один из маршалов. Взгляд маршала обратился на крупную, заметную фигуру Пьера, и в том выражении, с которым маршал этот нахмурился и отвернул лицо, Пьеру показалось сострадание и желание скрыть его.

Генерал, который вел депо, с красным испуганным лицом, погоняя свою худую лошадь, скакал за каретой. Несколько офицеров сошлось вместе, солдаты окружили их. У всех были взволнованно напряженные лица.

– Qu'est ce qu'il a dit? Qu'est ce qu'il a dit?.. [Что он сказал? Что? Что?..] – слышал Пьер.

Во время проезда маршала пленные сбились в кучу, и Пьер увидал Каратаева, которого он не видал еще в нынешнее утро. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к березе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности.

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел.

Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц – один из них робко взглянул на Пьера – было что то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.

Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. «Экая дура, о чем она воет?» – подумал Пьер.

Солдаты товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались, так же как и он, на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на всех лицах.

Депо, и пленные, и обоз маршала остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к огню и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.

Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске.

«Жизнь есть всё. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».

«Каратаев» – вспомнилось Пьеру.

И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», – сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

– Вот жизнь, – сказал старичок учитель.

«Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я мог не знать этого прежде».

– В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. – Vous avez compris, mon enfant, [Понимаешь ты.] – сказал учитель.

– Vous avez compris, sacre nom, [Понимаешь ты, черт тебя дери.] – закричал голос, и Пьер проснулся.

Он приподнялся и сел. У костра, присев на корточках, сидел француз, только что оттолкнувший русского солдата, и жарил надетое на шомпол мясо. Жилистые, засученные, обросшие волосами, красные руки с короткими пальцами ловко поворачивали шомпол. Коричневое мрачное лицо с насупленными бровями ясно виднелось в свете угольев.

– Ca lui est bien egal, – проворчал он, быстро обращаясь к солдату, стоявшему за ним. – …brigand. Va! [Ему все равно… разбойник, право!]

И солдат, вертя шомпол, мрачно взглянул на Пьера. Пьер отвернулся, вглядываясь в тени. Один русский солдат пленный, тот, которого оттолкнул француз, сидел у костра и трепал по чем то рукой. Вглядевшись ближе, Пьер узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела подле солдата.

– А, пришла? – сказал Пьер. – А, Пла… – начал он и не договорил. В его воображении вдруг, одновременно, связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, которым смотрел на него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об отсутствии Каратаева на этом привале, и он готов уже был понять, что Каратаев убит, но в то же самое мгновенье в его душе, взявшись бог знает откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с красавицей полькой, летом, на балконе своего киевского дома. И все таки не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них вывода, Пьер закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с воспоминанием о купанье, о жидком колеблющемся шаре, и он опустился куда то в воду, так что вода сошлась над его головой.

Перед восходом солнца его разбудили громкие частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы.

– Les cosaques! [Казаки!] – прокричал один из них, и через минуту толпа русских лиц окружила Пьера.

Долго не мог понять Пьер того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей.

– Братцы! Родимые мои, голубчики! – плача, кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали кто платья, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить ни слова; он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его.

Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замолкал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, отмечая сотни чертой мела на воротах.

– Сколько? – спросил Долохов у казака, считавшего пленных.

– На вторую сотню, – отвечал казак.

– Filez, filez, [Проходи, проходи.] – приговаривал Долохов, выучившись этому выражению у французов, и, встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском.

Денисов, с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, несших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова.

С 28 го октября, когда начались морозы, бегство французов получило только более трагический характер замерзающих и изжаривающихся насмерть у костров людей и продолжающих в шубах и колясках ехать с награбленным добром императора, королей и герцогов; но в сущности своей процесс бегства и разложения французской армии со времени выступления из Москвы нисколько не изменился.

От Москвы до Вязьмы из семидесятитрехтысячной французской армии, не считая гвардии (которая во всю войну ничего не делала, кроме грабежа), из семидесяти трех тысяч осталось тридцать шесть тысяч (из этого числа не более пяти тысяч выбыло в сражениях). Вот первый член прогрессии, которым математически верно определяются последующие.

- Родившиеся 5 июня

- Родившиеся в 1699 году

- Умершие 27 октября

- Умершие в 1767 году

- Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного

- Кавалеры ордена Святого Александра Невского

- Персоналии по алфавиту

- Генерал-фельдмаршалы (Российская империя)

- Трубецкие

- Генерал-прокуроры

- Генерал-кригскомиссары

- Камер-юнкеры (Россия)

- Действительные тайные советники

- Участники Русско-турецкой войны (1735—1739)