Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> </td></tr> </td></tr>

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 1744 — 1758 | ||||

| Монарх: | Елизавета Петровна | |||

| Предшественник: | Алексей Черкасский | |||

| Преемник: | Михаил Воронцов | |||

| ||||

| 1742 год — 1758 год | ||||

| Монарх: | Елизавета Петровна | |||

| Предшественник: | Алексей Черкасский | |||

| Преемник: | Михаил Воронцов | |||

| Рождение: | 1693 Москва, Русское царство | |||

| Смерть: | 21 апреля 1766 Москва, Российская империя | |||

| Супруга: | Анна Ивановна Беттихер | |||

| Деятельность: | государственный деятель, дипломат | |||

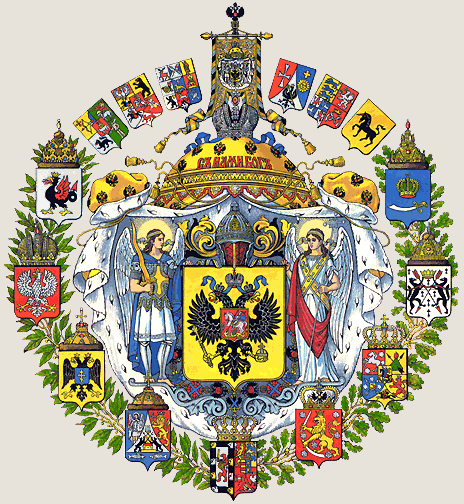

| Награды: |

| |||

Граф (1742[1]) Алексе́й Петро́вич Бесту́жев-Рю́мин (22 мая (1 июня) 1693, Москва — 10 (21) апреля 1766, там же) — русский государственный деятель и дипломат, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне (до опалы в 1758 году).

В Петербурге петровского времени Бестужев представлял интересы сент-джемского двора. В 1721-31 и 1734-40 гг. резидент в Дании. В 1740-41 гг. кабинет-министр. С 1741 по 1757 год Бестужев участвовал во всех дипломатических делах, договорах и конвенциях, которые Россия заключила с европейскими державами.

Участник бесчисленных придворных и международных интриг, дважды был приговорён к смертной казни. Владел Каменным островом в устье Невы и близлежащей мызой Каменный Нос. Изобрёл лечебные капли от всех болезней. С 1762 г. генерал-фельдмаршал и первоприсутствующий в Сенате.

Содержание

- 1 Биография

- 1.1 Учёба и служба за границей

- 1.2 Резидент Петра I в Копенгагене

- 1.3 Интриги против Меншикова

- 1.4 При Анне Иоанновне

- 1.5 Кабинет-министр

- 1.6 В Шлиссельбургской крепости

- 1.7 Вице-канцлер

- 1.8 Разрыв с Францией

- 1.9 Мир со Швецией

- 1.10 Дело Лопухиной и союз с Воронцовым

- 1.11 Триумф и канцлерство

- 1.12 Союз с Австрией

- 1.13 Иностранные субсидии

- 1.14 Окружение Бестужева

- 1.15 Дипломатическая революция

- 1.16 Отставка и следствие

- 1.17 Жизнь в ссылке

- 1.18 Реабилитация

- 1.19 Последние годы

- 2 Личная жизнь

- 3 Капли Бестужева

- 4 Художественный образ

- 5 См. также

- 6 Примечания

- 7 Источники

- 8 Ссылки

Биография

Представитель древнего рода Бестужевых; родился 22 мая 1693 года в Москве, в семье Петра Михайловича Бестужева, который позднее был губернатором Нижнего Новгорода и приближённым императрицы Анны Иоанновны, и его жены Евдокии Ивановны, урождённой Талызиной. Брат дипломата Михаила Бестужева и княгини Аграфены Волконской. Двоюродный брат адмирала Ивана Талызина.

Учёба и служба за границей

В 1707 г., по ходатайству отца, Алексей, вместе с старшим братом Михаилом, получил разрешение поехать для науки за границу, на собственные средства. В октябре 1708 г. братья выехали из Архангельска, с супругою русского посла при датском дворе князя В. Л. Долгорукова, в Копенгаген, где поступили в датскую шляхетную академию. В 1710 г. моровое поветрие заставило их переселиться в Берлин и продолжать там занятия в Высшем коллегиуме. Младший Бестужев оказал особые успехи в изучении языков латинского, французского и немецкого, а также общеобразовательных наук.

По окончании учебного курса Бестужев совершил путешествие по Европе. В 1712 г. Пётр I, прибыв в Берлин, повелел определить Бестужева на службу «дворянином при посольстве» к русскому полномочному министру в Голландии кн. Б. И. Куракину, которого Бестужев сопровождал на Утрехтский конгресс.

Проезжая через Ганновер, Бестужев представился курфюрсту Георгу-Людвигу и получил предложение вступить к нему на службу. С разрешения царя Бестужев принял это предложение и в 1713 году поступил на ганноверскую службу сперва полковником, а затем камер-юнкером с жалованьем по 1000 талеров в год. В 1714 году Георг, вступивший на английский престол, взял Бестужева с собой в Лондон и немедленно отправил его к Петру I в качестве английского министра с нотификацией о восшествии на престол. Пётр, очень довольный такою ролью русского на иностранной службе, принял Бестужева по этикету, установленному для приёма иностранных министров, дал ему 1000 рублей и обычный в таких случаях подарок. Затем Бестужев вернулся в Лондон с поздравительной грамотой Петра Георгу и новым рекомендательным письмом от своего государя.

Всего в Англии Бестужев пробыл около четырёх лет, с большою пользой для своего образования. Сознание своей силы рано пробудило в нём честолюбивое желание выдвинуться возможно скорее, пользуясь разными «конъюнктурами». Склонность и способность к интриге сказалась в нём в 1717 году, когда он узнал о бегстве царевича Алексея в Вену. Видя в царевиче будущего властителя России, Бестужев поспешил написать ему письмо с уверением в преданности и готовности служить «будущему царю и государю»; самый переход свой на чужестранную службу Бестужев ловко объяснял при этом желанием удалиться из России, так как обстоятельства не дозволяли ему служить (как он хотел бы) царевичу Алексею. По счастью для Бестужева, царевич во время следствия его не выдал, а письмо уничтожил[2].

В конце того же 1717 году Бестужев испросил у короля Георга І увольнение от службы, так как отношения между Петром и ганноверским домом стали портиться.

Резидент Петра I в Копенгагене

По возвращении в Россию, Бестужев был назначен обер-камер-юнкером ко двору вдовствующей герцогини курляндской Анны Иоанновны, где прослужил без жалованья около двух лет. Его самостоятельная дипломатическая служба началась в 1721 году, когда он заменил князя В. Л. Долгорукова в качестве русского министра-резидента при дворе датского короля Фредерика IV.

По возвращении в Россию, Бестужев был назначен обер-камер-юнкером ко двору вдовствующей герцогини курляндской Анны Иоанновны, где прослужил без жалованья около двух лет. Его самостоятельная дипломатическая служба началась в 1721 году, когда он заменил князя В. Л. Долгорукова в качестве русского министра-резидента при дворе датского короля Фредерика IV.

Бестужев попал в самый разгар дипломатической борьбы Петра с английским королём, который старался настроить против России северные державы. Покровительство, какое Пётр оказывал голштинскому герцогу, ставило его во враждебные отношения к Дании, удержавшей за собою после Северной войны, по сепаратному договору со Швецией в 1720 году, Шлезвиг. Бестужеву поручено было добиться от Дании признания за Петром императорского титула, а за герцогом голштинским — титула королевского высочества, и для русских судов — освобождения от зундских пошлин; в то же время он должен был следить за враждебными происками Англии и, по возможности, им противодействовать.

Бестужев доносил, что датские министры вполне в руках ганноверского посланника и состоят у него на пенсии, и просил 25000 червонных, чтобы перекупить их на свою сторону. Без таких средств он успел привлечь к себе только влиятельного при короле обер-секретаря военной коллегии Габеля, который доставил ему возможность вести тайные переговоры лично с датским королём. Датское правительство соглашалось признать за Петром императорский титул только в обмен на гарантию Шлезвига или, по крайней мере, при условии удаления из России герцога голштинского. Бестужев, который в целом вёл дела очень самостоятельно, давая Петру советы и возражая на его предписания, предлагал оставить герцога голштинского в России как рычаг воздействия на датскую корону.

Переговоры тянулись без результата, когда было получено известие о заключении Ништадтского мира. Бестужев устроил 1 декабря 1721 года великолепный праздник для иностранных министров и знатных особ королевства и роздал гостям медаль с портретом Петра в память великого события[3]. Пётр, находившийся тогда в Дагестане, благодарил Бестужева собственноручным письмом, а в 1723 году вручил ему, вызвав его к себе в Ревель, свой портрет, украшенный бриллиантами. Бестужев всю жизнь дорожил этим подарком и носил его на груди.

Дипломатическая задача Бестужева была отчасти выполнена в 1724 году. Датское правительство признало императорский титул Петра; но, как пояснил Бестужев, оно делало уступку только из страха. Заключение союза между Россией и Швецией заставило Данию опасаться не за Шлезвиг только, но и за Норвегию, на которую претендовали шведы. Король даже заболел, получив известие о русско-шведском мире.

Пётр оценил дипломатическую ловкость Бестужева и в том же году, 7 мая, в день коронования Екатерины, пожаловал его в действительные камергеры. В год смерти Петра Великого Дания ещё колебалась между англо-французским союзом и Россией. Но надежда на неизбежное ослабление России после кончины великого государя привела датчан «в добрый и весёлый гумор»; английский флот появился в датских водах, и Бестужева все стали «чуждаться, как зачумлённого».

Интриги против Меншикова

Датские дела всё больше тяготили Бестужева. При маленьком копенгагенском дворе негде было развернуться его дарованиям, а в Петербурге шла борьба партий, сулившая быстрое возвышение человеку с большим честолюбием и энергией. У семьи Бестужевых были давние связи со двором покойного царевича Алексея; теперь их друзья Веселовские, Абрам Ганнибал, Пашковы, Нелединский, Черкасов сплотились вокруг сестры Бестужева, княгини Аграфены Петровны Волконской, и воспитателя царевича Петра Алексеевича, Семёна Афанасьевича Маврина. Их опорой был также австрийский посланник в Петербурге граф Рабутин (de), пользовавшийся значительным влиянием. Бестужев мечтал о возвышении с его помощью.

Рабутин старался доставить княгине Волконской звание обер-гофмейстерины при великой княжне Наталье Алексеевне, а Бестужев просил её выхлопотать отцу графский титул. Себе он сам официально просил «за семилетние свои при датском дворе труды» полномочий чрезвычайного посланника и увеличенного содержания. Но напрасно он был уверен, что «награждение его чрез венский двор никогда от него не уйдёт». У его партии были сильные враги — Меншиков и голштинцы.

Когда Рабутин умер в 1727 году, Меншиков с Остерманом вовремя овладели двором царевича Петра. Друзья Бестужева подняли было интригу против них, но она раскрылась, и у одного из них, графа Девиера, нашли переписку, обнаружившую тайные сношения кружка. Княгиня Волконская подверглась ссылке в деревню, Маврин и Ганнибал получили поручения в Сибирь, весь кружок был уничтожен. Бестужев сохранил своё место, хотя отец его попал под следствие и брат был смещён из Стокгольма. Ему пришлось оставаться в Дании без всякого «награждения».

Попытка сосланных вернуться после падения Меншикова привела лишь к раскрытию их новой интриги и к новым карам, причём на этот раз скомпрометирован был и Алексей Бестужев, уличённый, что «искал себе помощи через венский двор» и даже «сообщал чужестранным министрам о внутренних здешнего государства делах». Опала и на этот раз миновала Бестужева; в феврале 1729 году он даже получил денежную награду в 5000 рублей.

При Анне Иоанновне

Бестужев сумел сохранить расположение бывшей герцогини курляндской Анны (крёстной матери трёх его сыновей) и после того, как отец его потерял её милость. Когда Анна вступила в 1730 году на русский престол, Бестужев поспешил написать ей приветствие, напоминая, как она ему писала в 1727 году, что от него «никакой противности себе не видала, кроме верных служб», и жаловался, что, прожив 10 лет в Дании при тяжёлых обстоятельствах, терпя притеснения из-за герцога голштинского и его претензий на Шлезвиг, он уже 8 лет не получает никакого повышения. Но голосу его не вняли. Весною 1731 года ему велели сдать датские дела курляндцу Бракелю, а самому ехать резидентом в Гамбург, где через год он получил звание чрезвычайного посланника при Нижне-Саксонском округе Священной Римской империи.

На этом посту Бестужеву представился случай оказать императрице существенную услугу. По поручению её он ездил в Киль для осмотра архива герцогов голштинских и сумел извлечь оттуда документы, касавшиеся наследия русского престола и, в том числе, духовное завещание императрицы Екатерины I, которым устанавливались права голштинского дома на русский престол. В том же 1733 году к Бестужеву в Гамбург явился бывший камер-паж герцогини мекленбургской Екатерины Ивановны, Милашевич, с доносом на смоленского губернатора князя Черкасского, который будто бы приводит многих смольнян на верность голштинскому принцу. По этим делам Бестужев был именным указом вызван в Петербург, привёз документы и доносчика и получил, кроме 2000 рублей награды, орден св. Александра Невского.

С этой поры Бирон, преследовавший его отца, стал смотреть на Бестужева как на верного и надёжного человека. В конце 1734 года он вернулся в Копенгаген, а барон Бракель был отозван. Бестужев был назначен одновременно чрезвычайным посланником и в Дании, и в Нижне-Саксонском округе. В мае 1736 года он получил чин тайного советника. Бестужев оставался за границей ещё около 4-х лет, пока падение Волынского не дало ему возможности занять высокое положение на родине.

Кабинет-министр

Герцог курляндский Бирон давно тяготился своей зависимостью в делах от Остермана. Попытки возвысить в противовес ему сперва Ягужинского, потом Волынского кончились неудачами. Тогда выбор Бирона остановился на Бестужеве, который сумел уверить Бирона в чрезвычайной преданности его особе. В 1740 году Бестужев был произведён в действительные тайные советники и вызван в Петербург. Герцог курляндский некоторое время ещё колебался, вводить ли его в Кабинет министров.

Герцог курляндский Бирон давно тяготился своей зависимостью в делах от Остермана. Попытки возвысить в противовес ему сперва Ягужинского, потом Волынского кончились неудачами. Тогда выбор Бирона остановился на Бестужеве, который сумел уверить Бирона в чрезвычайной преданности его особе. В 1740 году Бестужев был произведён в действительные тайные советники и вызван в Петербург. Герцог курляндский некоторое время ещё колебался, вводить ли его в Кабинет министров.

Когда Бестужев приехал в Петербург, никакого заявления относительно планов, ради которых его вызвали, не было сделано. Шетарди объясняет это тем, что Бестужев пользовался репутацией человека, подобного Волынскому, честолюбивого до крайности. В день крестин царевича Иоанна Антоновича, 18 августа 1740 года, Бестужев был объявлен кабинет-министром, а вскоре (9 сентября) императрица возложила на него пожалованный ему королём польским орден Белого Орла.

Между тем дело шло к союзу России с Англией по шведскому вопросу. Остерман, несмотря на все старания английского посланника Финча (en), без конца тянул переговоры. Финч возлагал большие надежды на Бестужева, который в Копенгагене сблизился с британским послом Титлеем. Одно из первых дел Бестужева в кабинете было настояние на скорейшем решении английского вопроса. Из-за этого у него сразу начались столкновения с Остерманом, который всё-таки добился, чтобы переговоры с англичанами были поручены ему одному.

С появлением на свет Иоанна Антоновича положение Бирона, враждовавшего с его родителями, стало шатким. Его влияния не хватило на то, чтобы оттеснить Остермана с Бестужевым. Вопрос о том, в чьих руках останется регентство, обострился, когда императрица почувствовала себя совсем худо 5 октября 1740 года. Бестужев со своими союзниками (князем Куракиным, графом Головкиным и др.) ничего не страшился так, как усиления Остермана, давнего гонителя Бестужевых, но плохо ладил и с князем А. М. Черкасским, опиравшимся на кружок верных себе людей. На первых порах победа осталась за Бироном, ибо к нему примкнули Миних, Бестужев, Черкасский и почти все другие вельможи.

В Шлиссельбургской крепости

Бирон пал 8 (19) ноября 1740 года. В ту же ночь был схвачен и Бестужев. Началось следствие о политических преступниках, склонивших покойную императрицу передать престол младенцу Иоанну в обход Анны Леопольдовны. Против Бестужева было то, что он писал проект указа о регентстве, что он чаще всего выступал на совещаниях у регента, что он получил от Бирона в награду конфискованный у Волынского дом.

Бестужева, заключённого сперва в Нарвской крепости, потом в Копорье, привезли в Шлиссельбургскую крепость. Он совершенно потерял присутствие духа, и первые показания его были полны резкими и решительными обвинениями против Бирона, который возражал, что «считал бы себя недостойным жизни, будь только обвинения Бестужева истинны». Очная ставка их привела к тому, что Бестужев просил прощения у герцога за клеветы, которые возводил на него по наущению Миниха, поддавшись его уверению, что только таким путём он спасёт себя и семью свою. После этого Миниха удалили из следственной комиссии.

Следствие выяснило, что главной опорой Бирона был сам Миних, но, по словам принца Брауншвейгского, зашли уже слишком далеко, и постановить мягкий приговор было нельзя без компрометирующего новое правительство впечатления. 17 января 1741 года комиссия приговорила Бестужева к четвертованию. В апреле ему объявили помилование, но лишили его орденов, чинов и должностей и отправили в ссылку. Все имения и всё имущество его были конфискованы, только из имения в Белозёрском уезде выделили 372 души на пропитание его жене и детям. Ему было указом от 22 мая велено безвыездно жить «смирно, ничего не предпринимая» в отцовских или жениных деревнях.

Ссылка Бестужева была, однако, непродолжительна. В октябре 1741 года он (для многих неожиданно) снова появился в Петербурге. Он был по-прежнему необходим врагам Остермана и принца Брауншвейгского. Эти лица, во главе которых стояли, после падения Миниха, граф Головкин и князь Трубецкой, убедили с помощью новгородского архиепископа Амвросия Юшкевича правительницу вернуть Бестужева. Финансовую поддержку этой партии оказывал австрийский посланник, маркиз Ботта. Остерман и принц Антон узнали о решении Анны Леопольдовны за несколько дней до его приезда.

Вице-канцлер

Бестужев не успел ничего предпринять при дворе, когда разразился переворот 25 ноября, передавший верховную власть в руки Елизаветы Петровны. Немцы при дворе потеряли свои позиции. Бестужев, хоть и не принимал участия в подготовке и осуществлении переворота, оказался в положении единственного русского государственного человека, отличавшегося дарованиями и знанием дела. Составление манифеста, возвестившего народу о восшествии на престол императрицы Елизаветы, было поручено Бестужеву, Черкасскому и Бреверну. 30 ноября Бестужев получил «за его неповинное претерпение» орден св. Андрея Первозванного и был восстановлен в чине действительного тайного советника.

После ссылки Остермана оказалось, что некому поручить ведение внешней политики, кроме Бестужева. Последний, однако, не пользовался поначалу личной симпатией императрицей Елизаветы, видевшей в нём только опытного и продажного интригана. По настоянию лейб-медика Лестока и маркиза де Шетарди указом от 12 декабря 1741 года императрица всё-таки назначила его в Сенат и на должность вице-канцлера вместо сосланного графа Головкина. Шетарди доказывал, что Бестужев ловко пишет, свободно объясняется на иностранных языках, трудолюбив (правда, любит общество и весёлую жизнь, рассеивая этим посещающую его ипохондрию). Пост канцлера Елизавета сохранила за князем Черкасским, имевшим репутацию человека неподкупного, хотя иностранные министры постоянно жаловались на его лень и неспособность к делам, усиленную ещё тем, что он не владел иностранными языками.

Сообразуясь с обстоятельствами своего возвышения, Бестужев был поначалу крайне осторожен и до апреля 1742 года делал вид, что поддерживает политику союза с Францией, которая своими деньгами привела Елизавету к власти. Французский посланник Шетарди занял при дворе столь влиятельное положение, что «первый поклон отдавался императрице, а второй ему». Франция же тем временем противодействовала России в восточном вопросе, в шведских, польских и курляндских делах. В знак своей милости императрица преподнесла Бестужеву дом в Москве, конфискованный у графа Остермана. Указом 16 февраля 1742 года ему велено было выдать заслуженное за прошлое время жалованье и назначено впредь по 6000 рублей в год; в марте ему же поручено заведовать почтами во всём государстве. В день коронации 25 апреля 1742 года, по ходатайству Бестужева, отец его был пожалован в графское Российской империи достоинство.

Разрыв с Францией

При дворе императрицы Елизаветы развернулась борьба Франции и Пруссии, с одной стороны, Англии и Австрии, с другой, за то, кто перетянет к себе Россию. Австро-английская партия, казалось, была обречена на неудачу, ибо до переворота делала ставку на Бирона и на брауншвейгское семейство. Бестужев не мог не видеть, однако, что национальные интересы России требуют сохранения традиционного союза с Австрией. Франция больше века держалась политики союза с турками и шведами — традиционными противниками России. В случае новой войны с турками реальную военную помощь можно было ожидать только от Австрии. В этих условиях «система» Бестужева сводилась, по существу, к продолжению внешнеполитического курса его предшественника Остермана.

Галломанке Елизавете пришлось пожертвовать личными симпатиями интересам государства и принять программу альянса с Австрией, последовательно, шаг за шагом проводимую Бестужевым. Первым делом братьям Бестужевым удалось продавить во внешнеполитическом ведомстве заключение оборонительного союзного договора с Англией. В качестве «осязательных доказательств милостивого расположения Его Величества» британский посол запросил у короля назначения Бестужевым пенсии из английской казны, подчёркивая, впрочем, что король не может требовать от Бестужевых ничего, что бы не соответствовало их собственным взглядам и действительным выгодам империи. Англо-русский договор от 11 декабря 1742 года предусматривал признание за Елизаветой императорского титула, взаимную поддержку в случае войны и возобновление на 15 лет торгового соглашения.

Одновременно велись мирные переговоры со Швецией, которую против России подняла Франция с тем, чтобы ускорить смену власти в Петербурге. Переписку о мире со шведским главнокомандующим Левенгауптом вёл сам Шетарди, в обход русских дипломатов, ссылаясь на письмо о посредничестве в переговорах со шведами, направленное Елизаветой французскому королю. Французы рассчитывали, что в благодарность за поддержку во время переворота Елизавета уступит их союзнице Швеции большую часть завоёванных Петром Великим провинций. Бестужев первый заявил, что минимум русских требований — сохранения условий Ништадтского мира, что он заслужил бы смертную казнь за совет уступить хоть пядь русской земли, и что лучше для славы государыни и народа требовать продолжения войны. Единодушная поддержка мнения Бестужева всеми другими русскими министрами поставила Шетарди в трудное положение. На конференциях безусловно отвергнуто было посредничество Франции. Весною 1742 года возобновились военные действия, о чём Бестужев не нашёл даже нужным предупредить Шетарди, к великому негодованию последнего. После летней кампании 1742 года завоёвана была вся Финляндия. Шетарди был отозван, получив, однако, от императрицы тысяч на полтораста подарков.

Французские агенты прилагали теперь все усилия, чтобы испортить русским успех, подняв против них Турцию, и погубить Бестужевых, уличив их в каких-нибудь происках против Елизаветы, прежних или новых. Интриги оставались бесплодны, когда в ноябре умер канцлер Черкасский, не желавший подчиняться руководству Бестужева. Последний оставался до 15 июля 1744 года вице-канцлером, так как Елизавета не желала дать ему канцлерство, хотя и не знала, кем его заменить. Противники Бестужева выдвинули было кандидатуру А. И. Румянцева, но Елизавета отвергла её со словами: «может быть, он добрый солдат, да худой министр».

Мир со Швецией

Тем временем наследником русского престола был объявлен герцог Голштинский, и династические интересы Готторпов снова стали играть видную роль в русской политике, к великому неудовольствию Бестужева. Переговоры со шведами теперь осложнял вопрос о правах голштинского дома на шведский престол. Голштинец Брюммер, гофмаршал двора великого князя Петра Фёдоровича, и Лесток возродили французско-голштинскую партию, которая прочила на шведский престол Адольфа-Фридриха Голштинского. Эта кандидатура должна была сделать Россию уступчивее, доставить Швеции более выгодный мир и ослабить значение Бестужева.

На мирный конгресс в Або вместо Бестужева был направлен его соперник Румянцев. Видя в окончательном ослаблении Швеции завет Петра Великого, Бестужев настаивал на как можно больших территориальных приобретениях, включая Або или Гельсингфорс с приличным округом. Условия подписанного Румянцевым мира были значительно скромнее тех, какие считал нужными Бестужев; зато принц Адольф-Фридрих был признан наследником шведского престола, чему Бестужев никакой цены не придавал.

Дания, опасаясь голштинских заявлений, что теперь настало время вернуть Шлезвиг, предприняла обширные вооружения. Пришлось отправить русские войска в Швецию для её обороны в случае нападения датчан. Бестужев был против этого и негодовал, что «сии скоропостижные голштинские угрозы впутать могут в новую войну», которая будет «без всякой прибыли».

Дело Лопухиной и союз с Воронцовым

Бестужев давно получал субсидии от австрийских дипломатов и пытался восстановить дружеские отношения Петербурга с Веной, однако императрица ещё сохраняла антипатию к Габсбургам. Кроме того, его план нарушался сближением английского правительства с Пруссией, которое привело к заключению англо-прусского оборонительного союза. Прусский посланник в Петербурге, Мардефельд, стал домогаться заключения такого же союза между Пруссией и Россией. Союзные отношения должен был скрепить брак Петра Фёдоровича с сестрой прусского короля Фридриха, который считался в Берлине делом решённым.

Бестужев давно получал субсидии от австрийских дипломатов и пытался восстановить дружеские отношения Петербурга с Веной, однако императрица ещё сохраняла антипатию к Габсбургам. Кроме того, его план нарушался сближением английского правительства с Пруссией, которое привело к заключению англо-прусского оборонительного союза. Прусский посланник в Петербурге, Мардефельд, стал домогаться заключения такого же союза между Пруссией и Россией. Союзные отношения должен был скрепить брак Петра Фёдоровича с сестрой прусского короля Фридриха, который считался в Берлине делом решённым.

Бестужев поспешил расстроить планы прусского короля. Под его внушениями императрица Елизавета в течение 1743 года всё более проникалась недоверием к Фридриху. Уже в мае 1743 года был двинут значительный отряд русской армии для наблюдения за действиями Фридриха в Силезии. Присоединение России к австро-прусскому Бреславскому трактату, состоявшееся 1 ноября 1743 года, также не улучшило отношений к Пруссии, но послужило шагом к большему сближению с Австрией. Австрийская императрица Мария-Терезия, со своей стороны, поспешила ещё летом того же года признать Россию империей, а Елизавету — императрицей.

Тем временем французские и голштинские агенты, пользуясь неудовольствием Елизаветы на Бестужева за недружелюбнее отношение к Голштинскому дому, с начала года распускали слухи о какой-то интриге в пользу Иоанна Антоновича, которую ведут Бестужевы. На этой почве разыгралось лопухинское дело, в которое едва не был запутан брат Бестужева. Младшего Бестужева подозрение не коснулось; он даже участвовал в производстве следствия и генеральном суде по делу, в котором одной из главных подсудимых была его невестка. Но ненависть к австрийскому посланнику, маркизу Ботта д’Адорно, которого сумели представить главным виновником «заговора», надолго восстановила Елизавету против Австрии. Елизавета была сильно раздражена защитой Ботты со стороны венского двора. Фридрих Прусский поспешил воспользоваться её настроением и угодить ей, потребовав от Марии-Терезии отзыва Ботты, переведённого тогда же из Петербурга в Берлин.

В ноябре 1743 года по предложению Елизаветы в Россию вернулся маркиз де Шетарди, который открыто говорил о своей миссии — покончить с близостью России, Англии и Австрии. Бестужев убедил Елизавету не принимать его как полномочного посла, подчёркивая, что в его верительных грамотах Елизавета не названа императрицей. Шетарди принимали при дворе как частное лицо. Опору против такого грозного противника Бестужев нашёл в Михайле Илларионовиче Воронцове, который пользовался большим влиянием на императрицу. Шетарди всё ещё надеялся с помощью голштинской партии реализовать тройственный союз Франции, России и Швеции.

В январе 1744 года был заключён договор с польским королём Августом IIІ о возобновлении на 15 лет оборонительного союза, заключённого в 1733 году, с обязательством взаимной военной помощи; при этом король признал императорский титул Елизаветы, и, как союзник Марии-Терезии, предлагал своё посредничество для того, чтобы уладить недоразумения Елизаветы с венским двором из-за дела маркиза Ботты. Бестужеву удалось заблокировать проект женитьбы наследника русского престола на прусской принцессе, однако его противники взамен предложили женить Петра на принцессе Ангальт-Цербстской, которая в феврале с матерью прибыла в Россию.

После смерти Бреверна эта партия постаралась навязать Бестужеву в конференц-министры А. Румянцева, но императрица назначила на эту должность Воронцова. В попытке побороть антипатию государыни Бестужев наиболее важные и щекотливые дела теперь докладывал через Воронцова. Он не раз получал высочайшее одобрение своих мнений, когда выдавал их за мнения Воронцова. Вице-канцлер обращался за всяким делом к своему помощнику с письмами, которые подписывал: «всепослушнейший и всенаиобязательнейший слуга».

Триумф и канцлерство

Видя шаткость позиций Бестужева, король Фридрих требовал от своих агентов привлечь Россию на свою сторону, ибо от этого зависит успех его противостояния с Австрией. Он требовал напрячь все силы для низвержения Бестужева, ибо от этого, как он писал Мардефельду, «зависит судьба Пруссии и моего дома». Чтобы привлечь на свою сторону Воронцова, Фридрих пожаловал ему орден Чёрного Орла и свой портрет, осыпанный бриллиантами. Но Бестужев был настороже. Депеши, касавшиеся этой интриги, были перехвачены, шифрованные тексты разобраны с помощью академика Гольдбаха, и Бестужев через Воронцова представил их императрице с объяснительной запиской и примечаниями. Указывая на попытки Шетарди вмешиваться во внутренние дела России, на его интриги и подкупы, Бестужев требовал выслать его из России.

В этом вопросе Елизавета Петровна встала на сторону своего вице-канцлера, который умолял её или дать ему отставку, или защитить, ибо оставить его так, в центре вечных интриг — «несносно». 6 июня 1744 года на квартиру Шетарди явились генерал Ушаков, князь Пётр Голицын, двое чиновников и секретарь иностранной коллегии и объявили ему повеление императрицы в 24 часа выехать из Петербурга. В то же время попытки принцессы Цербстской, матери великой княгини Екатерины Алексеевны, и Лестока влиять на ход политики, привели к тому, что первая была выслана из России, а второму — внушено, чтобы он вмешивался в дела медицинские, а не канцелярские. Несколько позднее и Брюммер был удалён от великого князя.

15 июля 1744 года Бестужев был назначен государственным[4] канцлером Российской империи, а Воронцов — вице-канцлером и графом. Новый канцлер поспешил подать императрице челобитную с изложением всей своей службы, во время которой, получая, действительно, небольшие оклады, он, ради представительских целей, вошёл в долги, и просил, для поддержания себя с достоинством в «новопожалованном из первейших государственных чинов характере», отдать ему в собственность казённые арендные земли в Лифляндии — замок Венден с деревнями, какие принадлежали прежде шведскому канцлеру Оксенширне, на сумму аренды в 3642 ефимка. Просьба его была удовлетворена в декабре 1744 года.[5]

Грамотой императора Франца I от 2 (13) июня 1745 года Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был возведён, с нисходящим его потомством, в графское Священной Римской империи достоинство.

Грамотой императора Франца I от 2 (13) июня 1745 года Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был возведён, с нисходящим его потомством, в графское Священной Римской империи достоинство.

Союз с Австрией

Когда Бестужев стал наконец канцлером, внимание европейской дипломатии было сосредоточено на Пруссии, быстрый рост которой грозил опасностью всем соседним государствам. Чтобы сплотить как можно больше сил для противостояния Фридриху, Бестужев спешил присоединиться к варшавскому договору между морскими державами, Австрией и Саксонией. В вопросе этом он встретил неожиданного противника в лице графа Воронцова, который, тяготясь своим подчинённым положением, решил разыграть собственную партию и сделать ставку на сближение с Францией.

В конце 1745 года правительство Бестужева предложило Англии взять на себя продолжение борьбы с Пруссией, за субсидию в 5—6 миллионов. Войска русские уже стягивались в Лифляндию. Однако правившая в то время Ганноверская династия, осознавая уязвимость своих ганноверских владений в случае конфликта с Фридрихом, предпочитала видеть его союзником. Канцлер, сильно раздражённый таким оборотом дел, намекал уже на возможность сближения России с Францией, раз Англия её покидает. Вице-канцлер был намерен привести эту угрозу в исполнение.

Началась долгая и тяжёлая для Бестужева борьба его с вице-канцлером. Судьёй в их полемике была сама императрица. Тщетно ссылался Бестужев на прежние мнения Воронцова, написанные по его внушению; борьба затягивалась и лишала течение дел той последовательности, к которой всегда стремился Бестужев. Его позиции подрывал и собственный беспорядочный образ жизни. Агенты Королевского секрета докладывали из Петербурга, что «большую часть ночи канцлер пьёт и играет, поэтому его голова ещё не вполне ясна, когда он встаёт, для того чтобы заняться делами; оттого он и не может по утрам регулярно приходить ко двору, как другие министры и его соперник вице-канцлер»[6].

Во время поездки Воронцова за границу в 1745 году Бестужев был неприятно поражён дружескими приёмами, какие тому оказывали в Пруссии и во Франции, его сближением с высланной из России принцессой Ангальт-Цербстской. Канцлер доказывал Елизавете перехваченными депешами, что старая франко-прусская интрига теперь выбрала центром своим Воронцова. Императрица была оскорблена. В начале 1746 года начаты были переговоры о союзе с Австрией и 22 мая был подписан договор, которым обе державы обязывались защищать друг друга в случае нападения. К договору было решено пригласить Августа III и короля Англии. Обеспечивая Россию с разных сторон дружественными соглашениями, Бестужев заключил через месяц договор об оборонительном союзе с Данией, а в следующем 1747 году подписал конвенцию с Портой.

Эти дипломатические успехи, направленные на изоляцию Фридриха, сопровождались новою милостью императрицы Бестужеву: ему пожалована конфискованная у графа Остермана приморская мыза «Каменный Нос» в Ингерманландии, переименованная сначала в Графское-Бестужево-Рюмино, а после строительства одноимённой церкви в село Благовещенское.

Иностранные субсидии

«Человек умной, чрез долгую привычку искусный в политических делах, любитель государственной пользы, но пронырлив, зол и мстителен, сластолюбив, роскошен и собственно имеющий страсть к пьянству».

Недоброжелатели Бестужева всегда подчёркивали, что он находится на английском и австрийском содержании. Действительно, как и его предшественники на посту канцлера, Бестужев охотно принимал иностранные субсидии[8], преимущественно от дипломатов Англии, Саксонии и Австрии — стран, которым было отведено место союзников России в его дипломатической системе. Представители же Франции и Пруссии тщетно предлагали Бестужеву свои посулы. Когда летом 1745 года он всё-таки принял 50 тысяч рублей от прусского посла Мардефельда, то не только не сделал Пруссии ничего полезного, но тут же сообщил императрице о попытке подкупа «весьма скромной суммой»[8].

Свою финансовую несостоятельность Бестужев оправдывал перед императрицей необходимостью в представительских целях содержать в столице роскошный дворец. Для этой цели он затеял перестройку дома на набережной Невы и заложил на Каменном острове загородную резиденцию. Для её строительства на берега Невы были переведены крепостные из Малороссии, а их поселение получило название Новой Деревни. Ещё большие суммы канцлер спускал за карточным столом. «Расточительность Бестужева поразительна. Он получил два дня назад от Претлака 10 тыс. червонцев и уже проиграл из них 1200. Боюсь, он скоро опять будет разорён», — писал один из дипломатов в Лондон[8]. Чтобы не давать козырей своим политическим противникам, Бестужев не скрывал от императрицы свои «займы» у иностранных посланников:

Глава Коллегии иностранных дел вынужден был обратиться к английскому посланнику с просьбой о беспроцентном займе в 10 тыс. ф. ст. под залог дома. Дело было улажено через год. Тогда же Бестужев вновь попросил дать ему 50 тыс. ф. ст. под залог дворца на Каменном острове. Акт принятия займа канцлер тщательно продумал: пригласил множество свидетелей, среди которых были и его враги[8].

Окружение Бестужева

При дворе Елизаветы канцлер Бестужев стремился проводить самостоятельную политику. В военном ведомстве его единомышленниками считались А. Б. Бутурлин и С. Ф. Апраксин. Доклады императрице Бестужев поначалу делал через кабинет-секретаря И. А. Черкасова, с которым сохранял дружеские отношения до 1747 года[9]. После этого он старался делать доклады лично либо через В. И. Демидова, облечённого особым доверием императрицы.

Бестужев держал под своим контролем почтовое ведомство, где вскрывались и дешифровывались депеши иностранных дипломатов. «Я неусыпно старался все чужестранных министров письма прочитывать», — писал близкий к Бестужеву почт-директор Фридрих Аш[8].

Подбирая своих сотрудников, Бестужев обращал внимание на готовность к риску. Сохранились записки польского дворянина, который обратил на себя внимание канцлера, заложив в его доме банк на крупную сумму: «Граф Бестужев не оставлял меня без дела: я имел тайные и щекотливые поручения в Нарве и в небольшой Шлиссельбургской крепости. Дабы я не нуждался в средствах, его сиятельство снабжал меня время от времени деньгами от 50 до 100 рублей»[10].

До 1754 года личным секретарём Бестужева был хорошо образованный Дмитрий Волков, но он, запутавшись в долгах, совершил растрату казённых средств и сбежал из столицы[11]. Волкова сменил Юберкампф, бывший секретарь императрицы (после ареста своего покровителя выслан в Сибирь). К середине 1750-х гг., растеряв былых союзников, Бестужев оказывается в политической изоляции. Он противодействует курсу на сближение с Францией практически в одиночку, не замечая, что реалии текущего момента требуют пересмотра его дипломатической «системы»[12].

Дипломатическая революция

В начале 1747 года Бестужев поднял вопрос об английских субсидиях для содержания значительного корпуса войск в Курляндии и Лифляндии. Воронцов и тайные советники коллегии иностранных дел представили ряд придирчивых возражений на проект договора. Англо-русская конвенция тем не менее состоялась, и, кроме того, вспомогательный корпус был отправлен на Рейн. Но постоянные отдельные победы над противниками не уничтожили утомительной вражды канцлера с коллегией иностранных дел, где господствовало влияние Воронцова. Не доверяя своим советникам, Бестужев не бывал в присутствиях и вёл дела, насколько мог, единолично.

В конце 1748 года Бестужеву удалось найти способ нанести противникам сильный удар. Прусскими депешами он доказал, что Лесток и Воронцов получают пенсии из прусской казны. Лесток был сослан, Воронцов остался невредим, но потерял на время вес и влияние. Момент полной победы Бестужева над соперниками совпал с проведением Ахенского конгресса, прекратившего войну за австрийское наследство. Мир был заключён без участия России, её союзники помирились с врагами, и, утомлённые войной, стали менять отношение к России.

Бестужев, однако, слишком поздно заметил, что положение дел сильно изменилось, что дело идёт к сближению между Англией и Пруссией, которое неизбежно бросит Францию на сторону врагов Фридриха. Его противники не замедлили воспользоваться обстоятельствами. Воронцов, как противник английского союза, оказался теперь в выгодном положении: союз оказывался ненадёжным. К нему примкнул и старший брат Бестужева, с которым канцлер давно враждовал из-за личных дел: Михаил не желал подчиняться младшему брату как главе фамилии[13].

Хотя ближайшие годы после Ахенского мира тянулись без крупных событий, за кулисами подготавливалась капитальная перегруппировка держав, получившая название дипломатической революции. Осенью 1755 года Англия начала переговоры с Фридрихом II о союзе, который и был оформлен 16 января 1756 года, а 2 мая союзный трактат подписали Франция и Австрия. Под 250 годами непрерывной вражды Бурбонов и Габсбургов была подведена черта. Тем временем Воронцов деятельно трудился для присоединения России к австро-французскому союзу и всячески тормозил дело о субсидиях, которые Бестужев всё ещё готов был принять от Англии.

Положение Бестужева в 1750-х годах стало тяжелее прежнего. «Обыкновенно он оканчивал день, напиваясь с одним или двумя приятелями. Несколько раз являлся он в нетрезвом виде к императрице Елизавете, которая питала отвращение к этому пороку, что навредило ему в её глазах», — пишет Понятовский[14]. Волей императрицы управлял новый фаворит И. И. Шувалов, а во время частых её недомоганий он становился единственным докладчиком по всем делам. Воронцов поддерживал с Шуваловым сердечные отношения. В иностранной коллегии дело дошло до того, что канцлер не мог по усмотрению перевести секретаря из одного посольства в другое, а его предписания попросту не исполнялись. Когда в ходе переговоров о конвенции и субсидиях английский посол Уильямс наконец раскрыл существование англо-прусского союза, удар для канцлера оказался неожиданным. Этот факт в глазах императрицы оправдывал его противников.

Руководство внешней политикой России ускользало из рук Бестужева. По его инициативе была организована конференция министров для обсуждения важных политических дел и скорейшего выполнения высочайших повелений. Она состояла из 10 лиц (считая великого князя) и должна была собираться при дворе два раза в неделю. Первое собрание состоялось 14 марта 1754 года, и к 30 марта она выработала программу, предписывавшую соглашение с венским двором о войне против Фридриха, пока Англия занята борьбой с французами. Для этого предполагалось сближение союзных держав с Францией и Польшей, укрепление мира со шведами и турками.

Бестужев к этому времени «превратился в номинального канцлера, командира без команды, что его крайне тяготило»[12]. Поиски новых союзников при дворе сблизили его с великой княгиней Екатериной Алексеевной. По рассказу последней, осенью 1755 года, когда Петербург был встревожен известием о плохом состоянии здоровья императрицы, канцлер взялся доставить ей участие в правлении её супруга с тем, чтобы ему, Бестужеву, поручили три коллегии — иностранных дел, военную и адмиралтейскую. В этой интриге принимали активное участие Уильямс и фаворит Екатерины — Понятовский. Но 22 октября императрица пошла на поправку, и дело было оставлено.

Отставка и следствие

Наследник престола Пётр Фёдорович, почитатель Фридриха, ненавидел Бестужева; в свою очередь, и Пётр Фёдорович был ненавидим канцлером, так что, когда родился Павел Петрович, то Бестужев, по официальной версии, вздумал лишить родителя престола и упрочить его за Павлом Петровичем под опекунством Екатерины. Когда в 1757 году тяжкая болезнь постигла Елизавету, Бестужев, думая, что императрица уже не встанет, самовольно написал генерал-фельдмаршалу Апраксину возвратиться в Россию, что Апраксин и исполнил. Но Елизавета Петровна оправилась от болезни. Разгневанная на Бестужева за его своеволие, императрица 27 февраля 1758 года лишила канцлера графского достоинства, чинов и знаков отличий.

Наследник престола Пётр Фёдорович, почитатель Фридриха, ненавидел Бестужева; в свою очередь, и Пётр Фёдорович был ненавидим канцлером, так что, когда родился Павел Петрович, то Бестужев, по официальной версии, вздумал лишить родителя престола и упрочить его за Павлом Петровичем под опекунством Екатерины. Когда в 1757 году тяжкая болезнь постигла Елизавету, Бестужев, думая, что императрица уже не встанет, самовольно написал генерал-фельдмаршалу Апраксину возвратиться в Россию, что Апраксин и исполнил. Но Елизавета Петровна оправилась от болезни. Разгневанная на Бестужева за его своеволие, императрица 27 февраля 1758 года лишила канцлера графского достоинства, чинов и знаков отличий.

Подробности этого дела следующие. Когда в 1755 году началась Семилетняя война, с подачи Бестужева командующим был назначен его соратник Апраксин. Медлительность, с какой тот открыл военные действия, нерешительность, с какой он их вёл, вызывали общее негодование. Канцлер торопил Апраксина и собственными письмами, и через великую княгиню Екатерину Алексеевну. При дворе распускали слухи, что отступление Апраксина после победы при Гросс-Егерсдорфе — плод бестужевской интриги по делу о престолонаследии. Его поставили в связь с новой болезнью Елизаветы, хотя она захворала 8 сентября, а донесение об отступлении было получено в Петербурге ещё 27 августа. На защиту Апраксина выступил граф П. И. Шувалов, однако по настоянию Бестужева главнокомандующий был смещён.

Беды канцлера на этом не окончились. Бестужев показывал письма Екатерины к Апраксину австрийскому генералу Буккову, чтобы убедить его в своей лояльности. Австрийский посол Эстергази не забыл о том, как упорно Бестужев противился сближению обеих империй с Францией, и донёс об этой переписке императрице, придав ей характер интриги. При въезде в Россию Апраксина задержали и отобрали всю переписку. Так императрице стало известно о сношениях Бестужева с молодым двором. Хотя в захваченных в Нарве бумагах не было ничего предосудительного, Эстергази и французский посол Лопиталь решили отделаться от своевольного Бестужева[15]. Последний заявил Воронцову, что, если через две недели Бестужев будет ещё канцлером, то он прервёт сношения с Воронцовым и будет впредь обращаться к Бестужеву.

Воронцов с Шуваловым поддались настояниям и сумели в феврале 1758 года довести дело до ареста Бестужева и его бумаг. Чашу весов против канцлера склонила жалоба великого князя Петра Фёдоровича, составленная, очевидно, Брокдорфом. В тот же день 14 февраля были взяты под стражу люди из окружения Бестужева и Екатерины — учитель словесности В. Е. Ададуров, голштинский советник Штамбке, генерал-квартирмейстер Вермач, бриллиантщик Бернарди, а также И. П. Елагин. Всех их ожидала ссылка. По свидетельству современника, канцлер во время ареста «улыбался сардонически»[16] и, по словам Понятовского, не только «не выказал ни страха, ни отчаяния», но сохранял весёлость и «даже угрожал своим врагам»[14].

Бестужев успел сжечь всё компрометирующее и сообщил об этом Екатерине; но переписка, начавшаяся таким образом, была перехвачена. Это дало новый материал следственной комиссии, состоявшей из Трубецкого, Бутурлина и А. Шувалова[17]. Бестужева обвиняли в том, что он старался восстановить императрицу и молодой двор друг против друга, не донёс о предосудительной медлительности Апраксина, а постарался сам исправить дело личным влиянием, делая себя соправителем и впутав в дела такую персону, которой участия в них иметь не надлежало; и, наконец, будучи под арестом, завёл тайную переписку. За все эти вины комиссия приговорила Бестужева к смертной казни. Тогда же вскрылись и колоссальные долги канцлера:

В 1760 г. задолженность бывшего канцлера казне и различным государственным учреждениям составляла 75610 руб. В середине 1750-х гг. с московского почтамта было взято 6141 руб. 37 копеек. Подобные займы могли, по-видимому, иметь место и на других почтамтах. Для печатания книг и планов в Академии наук А. П. Бестужев занял 543 руб. 90 копеек. С 1747 г. сохранялся долг за «иллюминацию и магазины к ней» в размере 963 руб. 65 1/2 коп., взятых в канцелярии артиллерии и фортификации. Главная полицмейстерская канцелярия не дополучила с дворов старого графа 461 руб. 84 1/2 копеек[8].

Жизнь в ссылке

В апреле 1759 года императрица Елизавета повелела сослать экс-канцлера в выбранное им самим имение Горетово (как Бестужев его назвал по этому случаю), в Можайский уезд. Бо́льшая часть недвижимости (кроме Каменного острова) осталась за ним. С тех пор и до середины 1762 года Бестужев с семьёю жил в Горетове, на первых порах в дымной избе, а потом в новом доме, который он окрестил «обителью печали»[18]. Его супруга, Анна Ивановна, урожденная Бёттигер, лютеранка, скончалась тут 25 декабря 1761 года.

В апреле 1759 года императрица Елизавета повелела сослать экс-канцлера в выбранное им самим имение Горетово (как Бестужев его назвал по этому случаю), в Можайский уезд. Бо́льшая часть недвижимости (кроме Каменного острова) осталась за ним. С тех пор и до середины 1762 года Бестужев с семьёю жил в Горетове, на первых порах в дымной избе, а потом в новом доме, который он окрестил «обителью печали»[18]. Его супруга, Анна Ивановна, урожденная Бёттигер, лютеранка, скончалась тут 25 декабря 1761 года.

В надежде вернуться ко двору Бестужев вёл из деревни переписку с духовником царицы Ф. Я. Дубянским и промышленником П. А. Демидовым. Ссылку свою Алексей Петрович, по свидетельству знавших его, снёс с твёрдостью. Его настроение сказалось в изданной позднее, в 1763 году, но составленной в Горетове, книге: «Избранные из Св. Писания изречения во утешение всякого неповинно претерпевающего христианина». К печатному изданию было составлено предисловие ректором московской духовной академии Гавриилом Петровым, и приложен оправдывавший Бестужева манифест императрицы Екатерины. Гавриил перевёл книгу на латинский язык[19].

Кроме того, Бестужев тешил себя любимым медальерным искусством. В память беды своей он отчеканил медаль с портретом своим и надписью: «Alexius Comes A. Bestuschef Riumin, Imр. Russ. olim. cancelar., nunc. senior. exercit. dux. consil. actu. intim. et senat prim. J. G. W. f. (J. g. Wächter fecit)». На обороте — две скалы среди бушующих волн, с одной стороны озарённые солнцем, с другой громимые грозой — и надпись: «immobilis. in. mobili», а внизу: «Semper idem» и год 1757 (второй чекан 1762 г.).

Реабилитация

Восшествие на престол Петра III, принёсшее свободу многим ссыльным прошлого царствования, не могло улучшить положение Бестужева. Новый император говорил про него:

Но июньский переворот 1762 года снова вернул Бестужеву влиятельное положение. Вступив на престол, Екатерина II не замедлила вернуть в Петербург своего недавнего союзника. Курьер с этим приказом уже 1 июля был в Москве, а в середине июля Бестужев находился при дворе. В 30 верстах от столицы его встретил Григорий Орлов. Императрица приняла старика, заметно одряхлевшего, самым дружеским образом. Но официальной должности ему занять не пришлось, хотя Екатерина постоянно обращалась к нему за советом по разным важным вопросам.

Но июньский переворот 1762 года снова вернул Бестужеву влиятельное положение. Вступив на престол, Екатерина II не замедлила вернуть в Петербург своего недавнего союзника. Курьер с этим приказом уже 1 июля был в Москве, а в середине июля Бестужев находился при дворе. В 30 верстах от столицы его встретил Григорий Орлов. Императрица приняла старика, заметно одряхлевшего, самым дружеским образом. Но официальной должности ему занять не пришлось, хотя Екатерина постоянно обращалась к нему за советом по разным важным вопросам.

Бестужеву мало было милости; он просил торжественного оправдания и добился назначения комиссии для пересмотра его дела. 31 августа 1762 года был обнародован манифест, который велено было выставить в публичных местах и даже прочесть в храмах. Тут объявлялось, что Екатерина из любви и почтения к Елизавете и по долгу справедливости считает нужным исправить невольную ошибку покойной императрицы и оправдать Бестужева в возведённых на него преступлениях.

Старику были возвращены (со старшинством) прежние чины и ордена и назначен пенсион по 20.000 рублей в год. Екатерина переименовала Бестужева в генерал-фельдмаршалы (хотя он никогда не воевал), назначив «первым Императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе императорского совета». Восхищённый Бестужев дважды предлагал Сенату и комиссии о дворянстве поднести Екатерине титул «матери отечества», что она отклонила.

Последние годы

Привлекая Бестужева к советам по иностранным делам, Екатерина II назначила его первоприсутствующим в Сенате и членом «комиссии о русском дворянстве», которой поручен пересмотр жалованной грамоты дворянству. Во всяких обстоятельствах Бестужев играл роль первого сановника, но его действительное влияние было незначительно[20]. Его ученик Панин и другие люди нового чекана сменили государственного деятеля петровской выучки. Пост канцлера остался за Воронцовым. Попытки Бестужева вернуться к дипломатической деятельности вежливо пресекались.

Екатерина стала охладевать к Бестужеву, когда он вступился за Арсения Мацеевича, просил «о показании ему монаршего и материнского милосердия» и скорее кончить дело, избегая смущающей общество огласки. Императрица ответила резким письмом. Старик униженно извинился.

В борьбе придворных группировок Бестужев поддерживал братьев Орловых и противодействовал партии Панина. В 1763 году Бестужев думал угодить, составив прошение о браке императрицы с Григорием Орловым, но затея вызвала толки, кончившиеся неприятным для императрицы следственным делом о заговоре против Орловых.

В борьбе придворных группировок Бестужев поддерживал братьев Орловых и противодействовал партии Панина. В 1763 году Бестужев думал угодить, составив прошение о браке императрицы с Григорием Орловым, но затея вызвала толки, кончившиеся неприятным для императрицы следственным делом о заговоре против Орловых.

Окончательное устранение Бестужева от дел было вызвано его противодействием Екатерине и Панину по польским делам. Когда императрица решила возвести на польский престол Понятовского, бывший канцлер поддерживал права на престол Саксонского дома.

В конце 1763 года девятилетний Павел Петрович пожаловал Бестужеву голштинский орден св. Анны 1-й степени. Тогда же было велено уплатить ему содержание за все годы ссылки и вернуть всё конфискованное имущество, уплатив его долги из казны. В 1764 году, при разделении Сената на департаменты, Бестужев был зачислен в первый департамент, но за дряхлостью уволен от присутствия.

Внезапная опала и «чудесное» прощение заставили старика искать утешения в религии. За два года перед смертью он соорудил в Москве, у Арбатских ворот, храм во имя св. Бориса и Глеба, где и был похоронен[21]. Существует также предание о том, что именно Бестужев ассигновал средства на строительство самого большого в Замоскворечье храма, Клементьевского[22].

Покровительством его (вероятно, под влиянием жены) пользовалась и петербургская лютеранская церковь св. Петра и Павла. Ещё в начале царствования Елизаветы Петровны православнее духовенство потребовало удаления этой церкви с Невского проспекта, думая соорудить на её месте собор Казанской Божьей Матери. Бестужев отстоял кирку и до конца дней своих ей покровительствовал.

Кончину свою Бестужев заранее увековечил медалью; её лицевая сторона та же, что у медали 1747 года, а на обратной — катафалк между четырьмя пальмами; на нём — урна с гербом графов Бестужевых-Рюминых, по обеим сторонам аллегорические фигуры: слева — Постоянство, опирающееся на колонку, венчает урну лаврами; справа — Вера, с крестом в руке, возлагает на неё пальмовую ветвь; сверху надпись: «tertio triumphat», а внизу: «post. duos. in. vita. de. inimicis. triumphos. de. morte. triumphat. nat. MDCXCIII den. MDCCL… aetat…».

Личная жизнь

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был женат на немке Анне Ивановне Бёттихер (ум. в 1761 году), дочери российского дипломатического представителя в Гамбурге, получившей в 1748 году придворное звание гофмейстерины. Из троих сыновей Пётр, упоминаемый в письме отца от 1742 года как совершеннолетний, и другой, имя которого неизвестно, умерли до 1759 года. Зрелых лет достиг только сын Андрей Алексеевич (1726—1768), проводивший жизнь в пьянстве и кутежах. Детей он не оставил, и с его смертью пресеклась графская ветвь рода Бестужевых. Имения Алексея и Михаила Бестужевых поделили их племянники Михаил и Алексей Волконские.

По свидетельствам иностранных дипломатов, канцлер Бестужев до глубокой ночи играл в карты на крупные суммы, а утром спал до 12 часов дня. Пристрастие канцлера к крепким напиткам было хорошо известно; ещё при аресте в 1740 году у него была конфискована целая винотека. По сведениям Щербатова, Бестужев «имел толь великой погреб, что он знатной капитал составил, когда после смерти его был продан графом Орловым»[7]. В 1745-1749 гг. британский посланник «преподнёс канцлеру вино, пиво и ликёры общей стоимостью в 70 фунтов стерлингов»[8]. Накануне Семилетней войны этот дипломат сетовал[8]:

Благодаря ленивому, беспорядочному образу жизни, которому предался канцлер, во всех делах произошла полная остановка. В его доме постоянно ведется большая игра, они пьянствуют всю ночь, и, следовательно, должны отдыхать весь день. Его дом скорее походит на швейцарскую, чем на дом первого министра.

Много неблагоприятных отзывов о Бестужеве оставили его недруги — прусские дипломаты. По словам Финка фон Финкенштейна, русский канцлер «весьма трудолюбив и порою все ночи за работой проводит, отдохновение же черпает в вине, кое употребляет без меры, разуму и здоровью во вред». По характеристике Мардефельда, Бестужев «отпетый плут и разговаривает уверенно, лишь когда разогреет себя вином; кто поит его с утра до вечера, тот, пожалуй, услышит от него словцо острое»[8].

Капли Бестужева

Во время пребывания в Копенгагене Бестужев, большой любитель химии, изобрёл «жизненные капли» (tinctura tonico-nervina Bestuscheffi), спирто-эфирный раствор полуторахлористого железа, которым лечили множество болезней — от припадков падучей до закупорки сосудов[23]. Помогавший ему в их изготовлении химик Лембке продал в Гамбурге секрет французскому бригадиру де Ламотту, который представил капли французскому королю и получил за это большую награду. Во Франции бестужевские капли стали известны под названием élixir d’or, или élixir de Lamotte. Позднее сам Бестужев открыл свой секрет петербургскому аптекарю Моделю (впоследствии академику), от которого секрет перешел к аптекарю Дуропу; вдова Дуропа продала его за 3000 рублей императрице Екатерине II, по повелению которой рецепт был опубликован в «С.-Петербургском вестнике» за 1780 год.

Во время пребывания в Копенгагене Бестужев, большой любитель химии, изобрёл «жизненные капли» (tinctura tonico-nervina Bestuscheffi), спирто-эфирный раствор полуторахлористого железа, которым лечили множество болезней — от припадков падучей до закупорки сосудов[23]. Помогавший ему в их изготовлении химик Лембке продал в Гамбурге секрет французскому бригадиру де Ламотту, который представил капли французскому королю и получил за это большую награду. Во Франции бестужевские капли стали известны под названием élixir d’or, или élixir de Lamotte. Позднее сам Бестужев открыл свой секрет петербургскому аптекарю Моделю (впоследствии академику), от которого секрет перешел к аптекарю Дуропу; вдова Дуропа продала его за 3000 рублей императрице Екатерине II, по повелению которой рецепт был опубликован в «С.-Петербургском вестнике» за 1780 год.

Художественный образ

В литературе

- Один из многочисленных персонажей трилогии В. Пикуля «Слово и дело», «Пером и шпагой», «Фаворит». Во второй книге — один из главных героев.

- Алексей Бестужев фигурирует как один из персонажей серии романов Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы», «Свидание в Петербурге», «Канцлер».

В телесериалах

- «Гардемарины, вперёд!» (1987). В роли Бестужева — Евгений Евстигнеев.

- «Виват, гардемарины!» (1991). В роли Бестужева — Евгений Евстигнеев.

- «Гардемарины — III» (1992). В роли Бестужева — Евгений Евстигнеев.

- «Пером и шпагой» (2007). В роли Бестужева — Юрий Лазарев.

- «Екатерина», режиссёры Александр Баранов, Рамиль Сабитов (2014). В роли Бестужева — Владимир Меньшов.

- «Великая», режиссёр Игорь Зайцев (2015). В роли Бестужева — Сергей Шакуров.

В мультипликации

- В японском аниме «Шевалье д’Эон» (2007) канцлер Бестужев показан ксенофобом и женоненавистником.

См. также

Напишите отзыв о статье "Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович"

Примечания

- ↑ Граф Российской империи (с 1742, лишён графского достоинства в 1758, возвращено в 1762), граф Римской империи (с 1745).

- ↑ Сохранился только немецкий перевод в венском архиве.

- ↑ Из-за восхваляющей Петра надписи медаль на королевском монетном дворе чеканить отказались, и Бестужеву пришлось заказывать её в Гамбурге.

- ↑ С 1745 слова «великий» и «государственный» были вычеркнуты из титула канцлера.

- ↑ В 1750-е гг. лифляндские поместья приносили Бестужеву 30 тыс. руб. ежегодного дохода.

- ↑ Сборник Русского исторического общества. Т. 148 (1916). С. 139—140, с. 437.

- ↑ 1 2 М. Щербатов. О повреждении нравов в России. М. 1983. С. 57, 59.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 М. А. Емелина. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. // Вопросы истории. — 2007. — N 7. — С. 29-45.

- ↑ «С графом Бестужевым разлучить его никому не по силам, кроме разве графа Воронцова», — писал про их отношения Мардефельд.

- ↑ Превратности судьбы с подробным повествованием о весьма необыкновенных обстоятельствах, приключившихся с одним польским дворянином. // Русский архив. Кн. 1. Вып. 4. 1898, с. 506 - 508.

- ↑ Впоследствии именно Волков будет вести следственный журнал по делу опального канцлера.

- ↑ 1 2 Бестужев-Рюмин А. П. Письмо сыну Бестужеву-Рюмину А. А., 1759 г. / Публ. [вступ. ст. и примеч.] К. А. Писаренко // Российский Архив. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2005. Т. XIV. С. 92—110.

- ↑ Главной причиной разлада между братьями был вопрос о браке вдовой сестры, которая жила тогда в Курляндии. Алексей препятствовал браку, а Михаил пенял ему на это, что «есть бесчестно и неприлично с родною своею сестрою так inhumanement, отчего показуется немилосердное сердце; я истинно не для неё пишу, но сожалею о честном имени брата моего».

- ↑ 1 2 С. Понятовский. Записки. // Вестник Европы. Т. 1. Кн. 1. 1908, с. 31, 51-53.

- ↑ В одной из первых же депеш из Петербурга граф Эстергази признавался, что «обошелся бы в сношениях с русским двором без Бестужева, так как тот, при своей склонности напиваться, редко бывал годен для деловых разговоров».

- ↑ Записки г. де ля Мессельера о пребывании его в России с мая 1757 по март 1759 года. // Русский архив за 1874 г. Кн. 1, №4, с. 993.

- ↑ Граф Бутурлин признавался: «Бестужев арестован, а мы теперь ищем причины, за что его арестовали».

- ↑ [vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/BEST.HTM VIVOS VOCO: М.Ю. Анисимов, "Российский дипломат А.П. Бестужев-Рюмин"]

- ↑ Кроме того, она была издана в Петербурге по-немецки, в том же году в Гамбурге и в 1764 г. — в Стокгольме, по-французски (1763 г., в СПб.), и по-шведски (1764 г., в Стокгольме).

- ↑ «Бестужев почти не имеет кредита у меня, и я советуюсь с ним лишь для виду», — писала Екатерина Понятовскому.

- ↑ По другим сведениям, прощание с бывшим канцлером проходило в Александро-Невской лавре. Опубликована речь архиепископа Платона, произнесённая по этому случаю. См.: Платон, архиепископ Московский и Калужский. Поучительные слова При Высочайшем Дворе Ея Императорскаго Величества Благочестивейшия Великия Государыни Екатерины Алексеевны Самодержицы Всероссийския и в других местах с 1763 по 1780 год сказыванныя. Т. 2. М. 1780, с. 28-29.

- ↑ [www.klement.ru/news/180/ Московский храм римского папы. Статья "Москва: сегодня и завтра" - Новости]

- ↑ Бестужевские капли // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Источники

- A. Пресняков. Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

- Емелина М. А. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. // Вопросы истории. - 2007. - N 7. - С. 29-45.

- Фурсенко В. В. Политическая и дипломатическая деятельность Бестужевых-Рюминых (1708—1731 гг.). Канд. дисс. Л., 1941.

- Щепкин Е. Н. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны (1746—1758 гг.) СПб, 1902.

Ссылки

- Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович, граф // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. В. Сытина, 1911—1915.</span>

- Бестужевы и Бестужевы-Рюмины // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Бантыш-Каменский, Д. Н. 24-й генерал-фельдмаршал граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин // [militera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/27.html Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4-х частях. Репринтное воспроизведение издания 1840 года. Часть 1–2]. — М.: Культура, 1991. — 620 с. — ISBN 5-7158-0002-1.

- [www.runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=434875&PORTAL_ID=7163&SECTION_ID=7163 Ссора двух педантов: Жалоба канцлера А. П. Бестужева-Рюмина на советника И. Д. Шумахера] // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007.

- [memoirs.ru/texts/Bestuz_RS76_15_1.htm Бестужев-Рюмин А. П. Письмо канцлера Бестужева-Рюмина к И. Д. Бестужеву-Рюмину от 10 июля 1764 г. / Сообщ. К. Н. Бестужев-Рюмин // Русская старина, 1876. — Т. 15. — № 1. — С. 211—212.]

- [memoirs.ru/files/1188BestuzevPKP.rar Бестужев-Рюмин А. П. Письмо канцлера Бестужева-Рюмина к константинопольскому патриарху от 30 июля 1745 г. // Русский архив, 1865. — Изд. 2-е. — М., 1866. — Стб. 351—354.]

- [vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/BEST.HTM Анисимов М. Ю. Российский дипломат А. П. Бестужев-Рюмин (1693—1766)// Новая и новейшая история, 2005, № 6.]

| ||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович

Лазарев сидел на почетном месте; его обнимали, поздравляли и жали ему руки русские и французские офицеры. Толпы офицеров и народа подходили, чтобы только посмотреть на Лазарева. Гул говора русского французского и хохота стоял на площади вокруг столов. Два офицера с раскрасневшимися лицами, веселые и счастливые прошли мимо Ростова.– Каково, брат, угощенье? Всё на серебре, – сказал один. – Лазарева видел?

– Видел.

– Завтра, говорят, преображенцы их угащивать будут.

– Нет, Лазареву то какое счастье! 10 франков пожизненного пенсиона.

– Вот так шапка, ребята! – кричал преображенец, надевая мохнатую шапку француза.

– Чудо как хорошо, прелесть!

– Ты слышал отзыв? – сказал гвардейский офицер другому. Третьего дня было Napoleon, France, bravoure; [Наполеон, Франция, храбрость;] вчера Alexandre, Russie, grandeur; [Александр, Россия, величие;] один день наш государь дает отзыв, а другой день Наполеон. Завтра государь пошлет Георгия самому храброму из французских гвардейцев. Нельзя же! Должен ответить тем же.

Борис с своим товарищем Жилинским тоже пришел посмотреть на банкет преображенцев. Возвращаясь назад, Борис заметил Ростова, который стоял у угла дома.

– Ростов! здравствуй; мы и не видались, – сказал он ему, и не мог удержаться, чтобы не спросить у него, что с ним сделалось: так странно мрачно и расстроено было лицо Ростова.

– Ничего, ничего, – отвечал Ростов.

– Ты зайдешь?

– Да, зайду.

Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомнения. То ему вспоминался Денисов с своим изменившимся выражением, с своей покорностью и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте с своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их.

Запах еды преображенцев и голод вызвали его из этого состояния: надо было поесть что нибудь, прежде чем уехать. Он пошел к гостинице, которую видел утром. В гостинице он застал так много народу, офицеров, так же как и он приехавших в статских платьях, что он насилу добился обеда. Два офицера одной с ним дивизии присоединились к нему. Разговор естественно зашел о мире. Офицеры, товарищи Ростова, как и большая часть армии, были недовольны миром, заключенным после Фридланда. Говорили, что еще бы подержаться, Наполеон бы пропал, что у него в войсках ни сухарей, ни зарядов уж не было. Николай молча ел и преимущественно пил. Он выпил один две бутылки вина. Внутренняя поднявшаяся в нем работа, не разрешаясь, всё также томила его. Он боялся предаваться своим мыслям и не мог отстать от них. Вдруг на слова одного из офицеров, что обидно смотреть на французов, Ростов начал кричать с горячностью, ничем не оправданною, и потому очень удивившею офицеров.

– И как вы можете судить, что было бы лучше! – закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. – Как вы можете судить о поступках государя, какое мы имеем право рассуждать?! Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя!

– Да я ни слова не говорил о государе, – оправдывался офицер, не могший иначе как тем, что Ростов пьян, объяснить себе его вспыльчивости.

Но Ростов не слушал.

– Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты и больше ничего, – продолжал он. – Умирать велят нам – так умирать. А коли наказывают, так значит – виноват; не нам судить. Угодно государю императору признать Бонапарте императором и заключить с ним союз – значит так надо. А то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет, – ударяя по столу кричал Николай, весьма некстати, по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей.

– Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и всё, – заключил он.

– И пить, – сказал один из офицеров, не желавший ссориться.

– Да, и пить, – подхватил Николай. – Эй ты! Еще бутылку! – крикнул он.

В 1808 году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном, и в высшем Петербургском обществе много говорили о величии этого торжественного свидания.

В 1809 году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Александра, дошла до того, что, когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Бонапарте против прежнего союзника, австрийского императора; до того, что в высшем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер императора Александра. Но, кроме внешних политических соображений, в это время внимание русского общества с особенной живостью обращено было на внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех частях государственного управления.

Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла как и всегда независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований.

Князь Андрей безвыездно прожил два года в деревне. Все те предприятия по именьям, которые затеял у себя Пьер и не довел ни до какого результата, беспрестанно переходя от одного дела к другому, все эти предприятия, без выказыванья их кому бы то ни было и без заметного труда, были исполнены князем Андреем.

Он имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая без размахов и усилий с его стороны давала движение делу.

Одно именье его в триста душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы (это был один из первых примеров в России), в других барщина заменена оброком. В Богучарово была выписана на его счет ученая бабка для помощи родильницам, и священник за жалованье обучал детей крестьянских и дворовых грамоте.

Одну половину времени князь Андрей проводил в Лысых Горах с отцом и сыном, который был еще у нянек; другую половину времени в богучаровской обители, как называл отец его деревню. Несмотря на выказанное им Пьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, он усердно следил за ними, получал много книг, и к удивлению своему замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из Петербурга, из самого водоворота жизни, что эти люди, в знании всего совершающегося во внешней и внутренней политике, далеко отстали от него, сидящего безвыездно в деревне.

Кроме занятий по именьям, кроме общих занятий чтением самых разнообразных книг, князь Андрей занимался в это время критическим разбором наших двух последних несчастных кампаний и составлением проекта об изменении наших военных уставов и постановлений.

Весною 1809 года, князь Андрей поехал в рязанские именья своего сына, которого он был опекуном.

Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам.

Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск, с оставшимся снегом у моста, подъём по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего кое где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась и из под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зеленея первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое где по березнику мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес и виднее запотели.

Лакей Петр что то сказал кучеру, кучер утвердительно ответил. Но видно Петру мало было сочувствования кучера: он повернулся на козлах к барину.

– Ваше сиятельство, лёгко как! – сказал он, почтительно улыбаясь.

– Что!

– Лёгко, ваше сиятельство.

«Что он говорит?» подумал князь Андрей. «Да, об весне верно, подумал он, оглядываясь по сторонам. И то зелено всё уже… как скоро! И береза, и черемуха, и ольха уж начинает… А дуб и не заметно. Да, вот он, дуб».

На краю дороги стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.

«Весна, и любовь, и счастие!» – как будто говорил этот дуб, – «и как не надоест вам всё один и тот же глупый и бессмысленный обман. Всё одно и то же, и всё обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастия. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они – из спины, из боков; как выросли – так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам».

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он всё так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их.

«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, думал князь Андрей, пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, – наша жизнь кончена!» Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно приятных в связи с этим дубом, возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь, и пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.

По опекунским делам рязанского именья, князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем. Предводителем был граф Илья Андреич Ростов, и князь Андрей в середине мая поехал к нему.

Был уже жаркий период весны. Лес уже весь оделся, была пыль и было так жарко, что проезжая мимо воды, хотелось купаться.

Князь Андрей, невеселый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах спросить у предводителя, подъезжал по аллее сада к отрадненскому дому Ростовых. Вправо из за деревьев он услыхал женский, веселый крик, и увидал бегущую на перерез его коляски толпу девушек. Впереди других ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно тоненькая, черноглазая девушка в желтом ситцевом платье, повязанная белым носовым платком, из под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что то кричала, но узнав чужого, не взглянув на него, со смехом побежала назад.

Князю Андрею вдруг стало от чего то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом всё так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна, и счастлива какой то своей отдельной, – верно глупой – но веселой и счастливой жизнию. «Чему она так рада? о чем она думает! Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает? И чем она счастлива?» невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей.

Граф Илья Андреич в 1809 м году жил в Отрадном всё так же как и прежде, то есть принимая почти всю губернию, с охотами, театрами, обедами и музыкантами. Он, как всякому новому гостю, был рад князю Андрею, и почти насильно оставил его ночевать.

В продолжение скучного дня, во время которого князя Андрея занимали старшие хозяева и почетнейшие из гостей, которыми по случаю приближающихся именин был полон дом старого графа, Болконский несколько раз взглядывая на Наташу чему то смеявшуюся и веселившуюся между другой молодой половиной общества, всё спрашивал себя: «о чем она думает? Чему она так рада!».

Вечером оставшись один на новом месте, он долго не мог заснуть. Он читал, потом потушил свечу и опять зажег ее. В комнате с закрытыми изнутри ставнями было жарко. Он досадовал на этого глупого старика (так он называл Ростова), который задержал его, уверяя, что нужные бумаги в городе, не доставлены еще, досадовал на себя за то, что остался.