Гипнэротомахия Полифила

| Гипнэротомахия Полифила | |

| Poliphili Hypnerotomachia | |

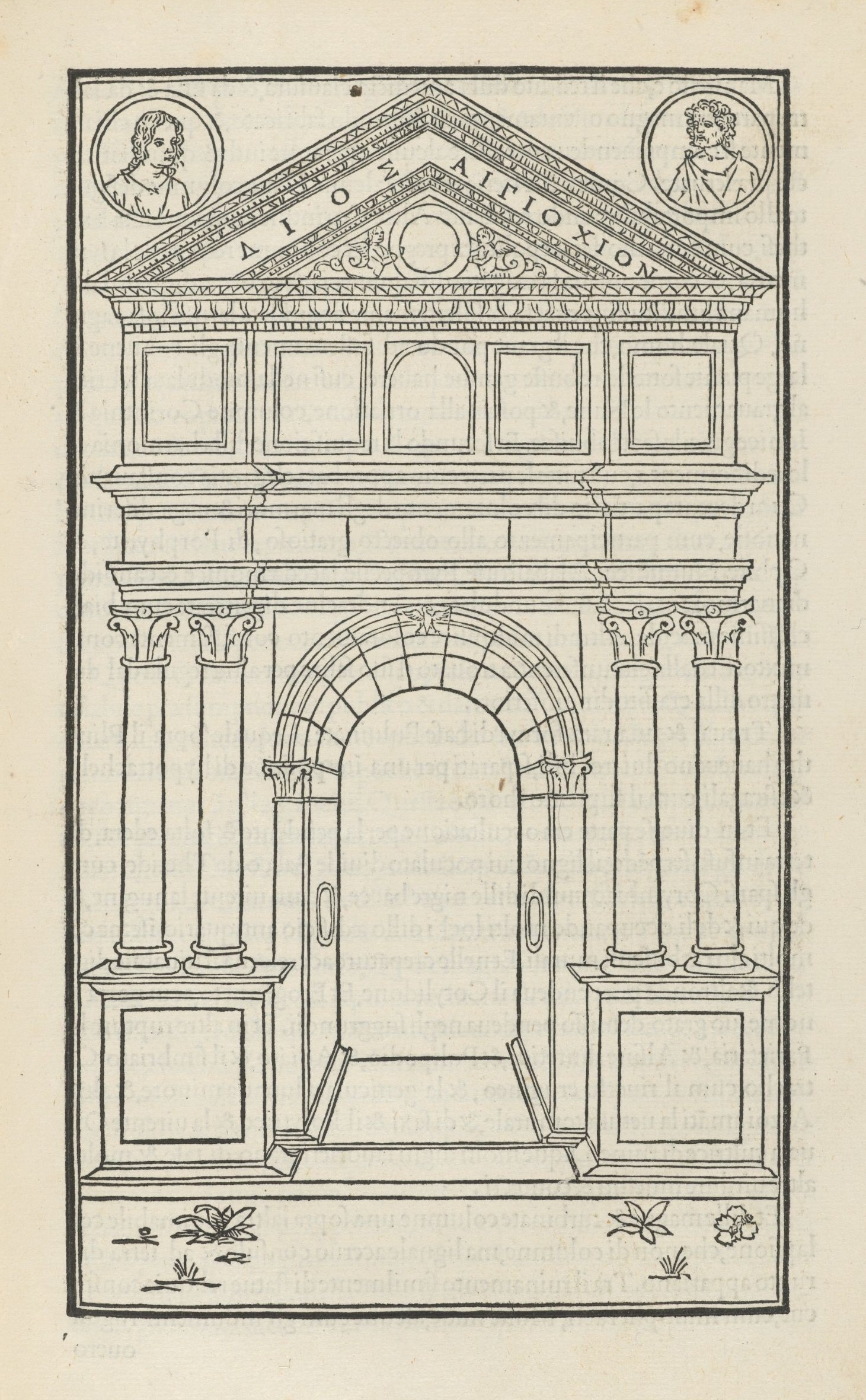

Разворот первого издания 1499 года[Прим 1] | |

| Жанр: | |

|---|---|

| Автор: |

неизвестен |

| Дата первой публикации: |

1499 |

| Издательство: | |

Гипнэротома́хия Полифи́ла (лат. Poliphili Hypnerotomachia, ubi humana omnia non nisi somnium esse docet, atque obiter plurima scitu sane quam digna commemorat, — «Любовное борение во сне Полифила, в котором показывается, что все дела человеческие есть не что иное как сон, а также упоминаются многие другие, весьма достойные знания предметы») — герметический роман эпохи Возрождения, впервые изданный Альдом Мануцием в 1499 году, первое художественное произведение современного автора и единственное иллюстрированное издание, отпечатанное типографией Альда. Роман написан на макаронической смеси итальянского и латинского языков и требует от читателя большой эрудиции, поскольку большинство собственных имён и топонимов имеет греческое происхождение. Текст сопровождался многочисленными иллюстрациями в технике ксилографии, в издании 1499 года их было 172; в последующих изданиях XVI века число иллюстраций увеличивалось. Авторство текста и рисунков точно не установлено, оригинал вышел без его указания. Возможно, роман написал доминиканский монах Франческо Колонна, но существуют и прочие версии, в частности Леон Баттиста Альберти (в романе важна архитектурная составляющая), Лоренцо Медичи и другие. Сюжет преимущественно связан с антикварными и мистическими интересами итальянского Ренессанса. Альдинское переиздание последовало в 1545 году, в течение XVI века были опубликованы чуть сокращённый французский (1546) и неполный английский переводы (1592). Французский перевод оставался основным в течение трёх веков; новые французские переводы издавались и в XIX веке вплоть до выхода современной версии в 1883 году. Вновь роман обрёл популярность в среде исследователей ХХ века, в 1968 году вышло современное научное издание в Падуе с переводом на итальянский язык; к 500-летию выхода первого издания (1999) увидели свет комментированные переводы на английский и испанский языки; по состоянию на 2016 год роман целиком переведён на нидерландский и немецкий языки и частично на польский. Работу по русскому переводу полного текста осуществляет искусствовед Б. М. Соколов; на данный момент двухтомное издание ещё не увидело свет.

Содержание

Основной сюжет

Роман включает 38 глав, разделённых на две книги (первая: главы 1—24; вторая: главы 25—38). Композиционно сюжет задаёт мотив сна, который обеспечивает сюжетную динамику, а также оправдывает многостраничные отступления, не имеющие прямого отношения к фабуле.

Вступления

Текст романа имеет пять предисловий. Первое — письмо урбинскому герцогу Гвидобальдо Монтефельтро от Леонардо Крассо из Вероны, на средства которого, как считается, была издана книга. Далее следует стихотворение за подписью Джамбаттиста Скита — знакомого Альда Мануция; содержательно оно восхваляет заслуги Леонардо[2]. Далее следуют три анонимных уведомления читателю, одно из которых латинское, два — итальянские в стихах и прозе, все они призывают читателя к умственной работе и кратко излагают содержание романа и его разделение на две книги. Двустишие Андреса Марония из Брешии обращает читателя к содержанию:

«О, до чего же счастлива ты, из всех смертных, Полия, умершая для живых, но к лучшему. И, пока Полифил лежит, окутанный глубоким сном, он приходит к тебе через уста ученых мужей»[3].— Пер. Ю. Патронниковой

Книга первая

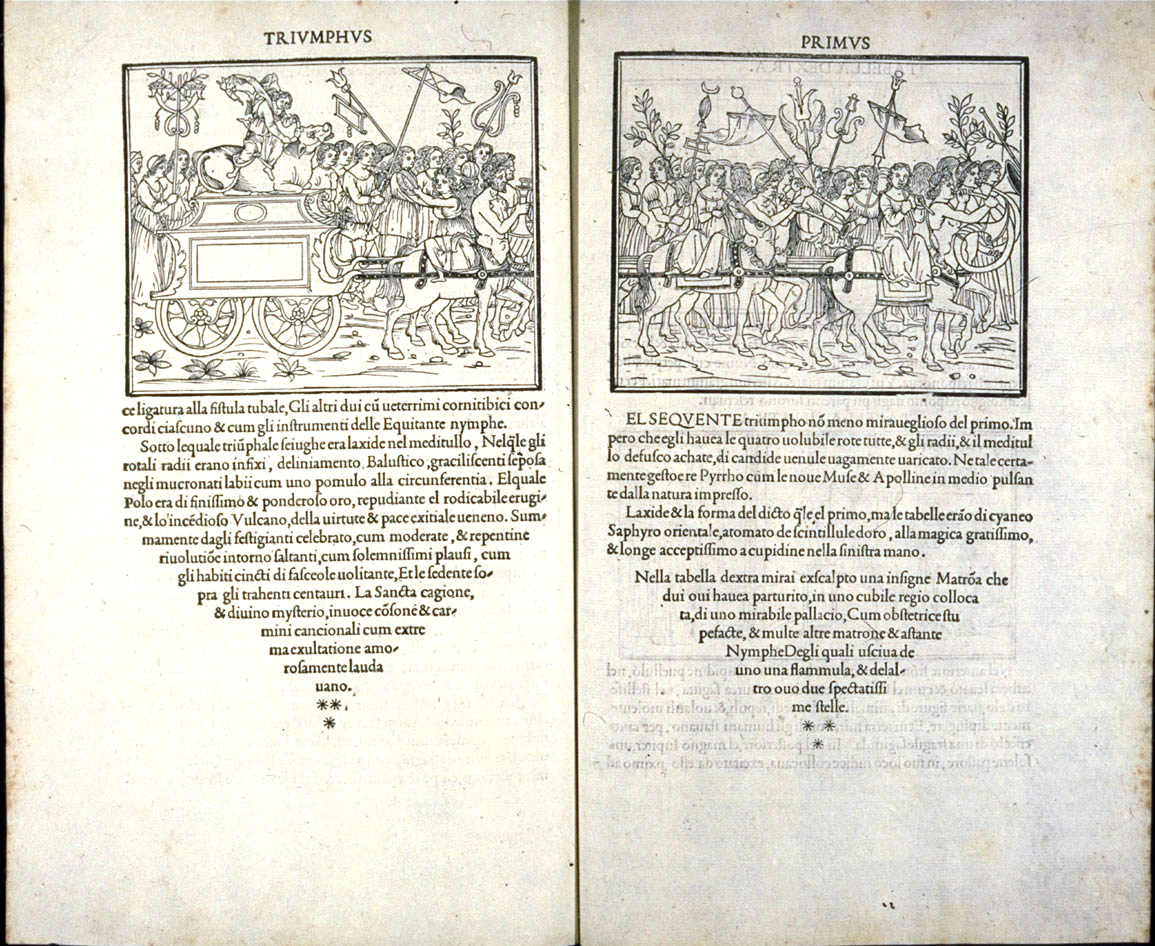

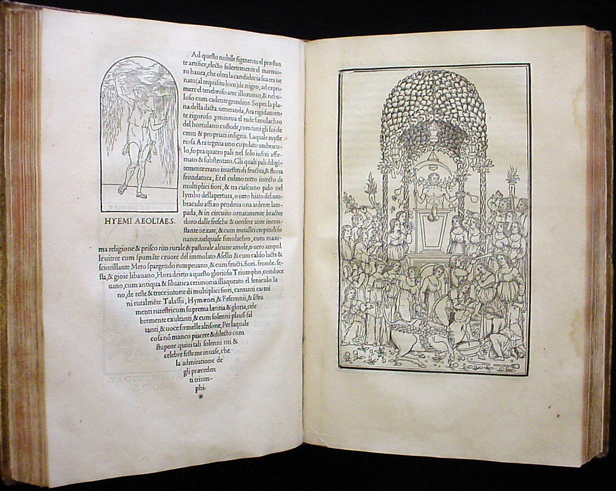

Полифил, страдая от разлуки с возлюбленной Полией, засыпает. Оказавшись на широкой равнине, он пускается в путь и долго блуждает по Герцинскому лесу, откуда его выводит только молитва Юпитеру. Страдая от жажды, он ищет источник, от которого его отвлекает сладостное пение, всякий раз доносящееся из другого места. Истощив силы в поисках источника музыки, Полифил вновь засыпает — в своём сне — под сенью дуба. В новом сне он созерцает ступенчатую пирамиду с обелиском, посвящённую Высшему Солнцу. В этом месте он видит различные символические фигуры — коня, бронзовых колоссов, слона с обелиском на спине, достигающего самого солнца. В основании пирамиды имеется проход; орнамент, украшающий его, доводит до конца портала, где тьма[5]. Не решившись идти туда, Полифил хотел повернуть, но обратный путь заслонил дракон. Спасение от него нашлось в тёмной чаще, за которой открывалась прекрасная обитель пяти нимф, названных именами пяти чувств человека. Нимфы проводили Полифила к прекрасной королеве Элевтерилиде (Свободная Воля). В королевском дворце герой созерцает сады, расписные палаты, трон королевы, украшения и наряды нимф, великолепие пира и убранства стола. Королева передала Полифила в руки своих прислужниц — Логистики (Разум) и Телемии (Желание), которые приводят его к золотой пирамиде. У пирамиды три портала, за которыми открываются три способа жизни — царство неба, любви и мирской славы; Полифил избирает путь любви. За порталом протагониста встречает прекрасная нимфа, в которой он узнаёт возлюбленную Полию, но окружающая обстановка и её одежды рождают сомнения в его душе — настолько она великолепна. Нимфа провела Полифила к храму Венеры, показав по пути колесницы с изображением триумфа любви; только в храме она открывается герою — это действительно его возлюбленная. После ритуалов, соединяющих влюблённых, они вкушают плоды Венеры и отплывают на остров Кифера. Далее на протяжении четырёх глав Полифил описывает остров и участвует в процессии, посвящённой Купидону. В центре Киферы — источник Венеры, у которого происходит мистическое бракосочетание влюблённых. В конце первой книги нимфа Полиормена (Почтительность) просит Полифила рассказать историю жизни Полии[6].

Книга вторая

Вторая книга открывается рассказом Полии об основании её предками города Тревизо, представляющим собой сложный миф. Далее она сообщает, что её тело поразила чума и заставила обратиться за помощью к богине Диане. За исцеление Полия обещала богине своё целомудрие и религиозную приверженность и отвергла любовь Полифила, чем сильно ранила его. Боясь, что он навредит себе, Полия бежала в чащу, где стала свидетельницей наказания Купидоном двух девиц за противление силе любви. Прислужница пояснила Полии значение этого видения и наставляла её не противиться любви. Вернувшись в храм Дианы, Полия застаёт Полифила при смерти и возвращает его к жизни поцелуем, принимая его любовь. Отныне герои служат Венере. Далее и Полифил рассказывает со своей стороны историю их встречи. После рассказа он желает скрепить свой союз с Полией поцелуем, но в то же мгновение она исчезает. Герой просыпается, когда первые лучи солнца нарушают его покой[8]. В последней, 38-й главе упоминается и единственная дата в тексте романа — «календы мая года 1467» (лат. M.CCCC.LXVII. Kalendis Maii), когда происходил сон и пробуждение главного героя[9]. Завершается роман эпитафией Полии[8].

Название. Жанровая принадлежность

Название книги, составленное из греческих слов, сложно для перевода. Первое слово — др.-греч. Ὑπνερωτομαχία — состоит из ὕπνος «сон», ἔρως «любовь» и μάχη «сражение», что чаще всего переводится как «любовное борение во сне»[2][10][Прим 2]. Имя главного героя — греч. Πολύφιλος — может быть переведено как «любящий Полию» (главную героиню романа), но одновременно и как «любящий многое»[11]. Сложное для восприятия заглавие, произведённое по аналогии с «Батрахомиомахией», уже современникам казалось самоценным и загадочным, поэтому книгу часто именовали и именуют — в том числе в русской традиции — транслитерацией «Гипнэротомахия Полифила». В последующих изданиях это название упрощалось и перетолковывалось; наиболее распространённым стал вариант французского переводчика де Левонкура «Сон Полифила» (фр. Songe de Poliphile)[12].

Жанровое определение романа также чрезвычайно сложно: в первую очередь он воспринимается как аллегорическое произведение, а не художественное. Классическую (по определению Ю. Патронниковой) характеристику романа в ХХ веке дал Бруно Нардини: «Сон Полифила» — «археологически-мифологический роман», рожденный в «лихорадке увлечения археологией и Античностью, которые в Италии, а в частности в Венеции, положили начало открытиям кодексов, надписей, скульптур и памятников архитектуры»[13]. Встречается также определение «роман-трактат» или энциклопедическое произведение[14].

Истолкование сюжета

Первые исследователи романа в XVIII веке даже рассматривали его как практическое пособие по архитектуре, основываясь на многочисленных проектах и математических расчётах, раскиданных по тексту. В этом же контексте рассматривались произведения Лодовико Ариосто и Торквато Тассо; но в 1785 году Франческо Милиция подверг такой подход острой критике и заявил, что «Гипнэротомахия» не предназначена для чтения[16]. В XIX веке чаще всего текст подвергался аллегорико-дидактическому прочтению. Так, историк и литературовед Виченцо Маркезе в 1854 году истолковал «Сон Полифила» с точки зрения моральных смыслов. Пять нимф прямо названы пятью чувствами тела, они являются слугами человеческой души, делающими доступными ей чувственные объекты. Королева Элевтерида олицетворяет свободу воли, которая управляет и телом, и чувственной страстью. Герцинский лес является символом первого вхождения человека в жизнь, а звуки музыки, отвлекшие Полифила от источника воды, проявляют его желание утолить жажду ума в источнике Истины. Эту линию продолжил в своей книге 1890 года Никколо Матера, который также истолковал сложный и затейливый сюжет как «правильные положения моральной философии в суете жизни и мирских удовольствий»[17]. Роман рассматривался в одном ряду средневековых и ренессансных произведений, которые выражали предмет морали в форме аллегории: «Маленькое сокровище» Брунетто Латини, «Триумфы» Петрарки, «Любовное видение» Боккаччо, «Фимеродия» Якопо дель Пекора и «Четвероцарствие» Федерико Фрецци (1345—1416)[18]. В ХХ веке эту точку зрения разделял Л. Бенедетто (1910), который рассматривал сюжет романа как «постепенное восхождение к некой счастливой области, которая располагается между небом и землей, к любви, в которой одновременно есть нечто от человека и божества»[19]. Арнальдо Бруски назвал путешествие Полифила «процессом инициации посредством эмоциональных и психологических изменений»[18].

Иную традицию прочтения текста «Гипнэротомахии» — дешифровку — предложил редактор французского перевода 1600 года, известный писатель и алхимик Франсуа Бероальд де Вервиль. Он объявил, что автор «Полифила», известный под именем Франческо Колонна, являлся истинным философом, то есть алхимиком, который намеренно ввёл читателей в заблуждение, ибо они никогда не смогут отыскать сущности за глубокой символической игрой образов[20]. Последовательно алхимическую и герметическую интерпретацию «Сна Полифила» предложила в 1950 году Линда Фирс-Дэвид; её монография была методично выстроена как алхимический комментарий к тексту романа и несколько раз переиздавалась. Главной задачей исследовательницы было объяснение непоследовательности сюжетной линии, усложнённой метафорическими отступлениями в рассказе героя, в условиях, когда сюжет усложнён несколькими уровнями сна. Алхимическая традиция предполагала трансформацию, «перерождение» неодушевлённой физической материи в духовную сущность. Идея субстанционального изменения и выхода на новый уровень бытия, по Фирс-Дэвид, в романе нашла отражение в двух аспектах. Во-первых, в «Гипнэротомахии» речь идёт о трансмутации духа, духовном восхождении героя. Во-вторых, фигуративность и переусложнённость языка достигла в XV веке широкой распространённости в учёной среде. С точки зрения Л. Фирс-Дэвид, в эпоху написания «Сна Полифила» занятия алхимией и астрологией и утончённые рассуждения о душе свидетельствовали, как минимум, о статусе образованного человека[21].

Бенедетто Кроче в 1952 году провёл литературоведческое исследование текста «Сна Полифила» и сравнивал его автора (которым полагал Ф. Колонну) с Леопарди. Кроче стремился показать разрыв между прозаическим изложением и поэтическим представлением, которого, по его мнению, не хватало в «Сне Полифила». Кроче рассматривал роман как «идеальную манифестацию эпохи Ренессанса, торжествующую благодаря своей эстетике», и определял его как «эпитафический гуманистический роман», слава которого неразрывно связана с публикацией в типографии Альда Мануция[22].

Проблема авторства

Книга была издана анонимно, в предисловиях и в суждениях современников автором именуется сам Полифил, от имени которого ведётся бо́льшая часть повествования[23]. В двустишии Андреаса Мароне, предваряющем текст романа, имеются следующие строки:

Книга была издана анонимно, в предисловиях и в суждениях современников автором именуется сам Полифил, от имени которого ведётся бо́льшая часть повествования[23]. В двустишии Андреаса Мароне, предваряющем текст романа, имеются следующие строки:

|

Анонимность издания сразу же породила множество догадок и предположений в отношении авторства, определив на долгое время направления теоретического исследования романа. Серьёзным основанием для доказательства авторства считается анаграмма, которую образуют буквицы каждой главы: «POLIAM FRATER FRANCISCVS COLVMNA PERAMAVIT», что можно перевести как «Полию брат Франческо Колонна страстно любил»[25]. В итальянской традиции акростихи были известны: Боккаччо в «Любовном видении» при помощи начальных букв терцин поэмы сформировал три стиха, прославляющих его возлюбленную, Фьямметту. Однако Дж. Пазетти утверждал, что акростихи и анаграммы никогда не использовались в эпоху Ренессанса для сокрытия смыслов, а напротив, — чтобы подчеркнуть основной замысел работы[26].

В 1720-е годы распространилась версия, что драматург Апостоло Дзено обнаружил во втором издании романа 1545 года следующую надпись:

|

Современная исследовательница Лиан Лефевр, не подвергая сомнению подлинность записи, отмечала, что её, скорее всего, открыл безвестный читатель через полтора века, и в XVII—XVIII веках это было единственное свидетельство, проливающее хоть какой-то свет на проблему авторства[28]. Версия авторства Ф. Колонна стала с середины XVIII века практически единственной, хотя с конца следующего, XIX века, появились сомнения в существовании автора, не оставившего в истории литературы других следов. К тому времени было установлено, что к 1500 году в Италии жило трое монахов-доминиканцев, носивших имя Франческо Колонна. Наиболее полный объём биографических данных о фигуре Франческо Колонны-венецианца представлен в двухтомнике «Биография и труды» Марии Терезы Казеллы и Джованни Поцци, опубликованном в 1959 году[29]. Авторитетные издания и исследования «Гипнэротомахии» также не подвергают сомнению эту версию[30].

Современная исследовательница Лиан Лефевр, не подвергая сомнению подлинность записи, отмечала, что её, скорее всего, открыл безвестный читатель через полтора века, и в XVII—XVIII веках это было единственное свидетельство, проливающее хоть какой-то свет на проблему авторства[28]. Версия авторства Ф. Колонна стала с середины XVIII века практически единственной, хотя с конца следующего, XIX века, появились сомнения в существовании автора, не оставившего в истории литературы других следов. К тому времени было установлено, что к 1500 году в Италии жило трое монахов-доминиканцев, носивших имя Франческо Колонна. Наиболее полный объём биографических данных о фигуре Франческо Колонны-венецианца представлен в двухтомнике «Биография и труды» Марии Терезы Казеллы и Джованни Поцци, опубликованном в 1959 году[29]. Авторитетные издания и исследования «Гипнэротомахии» также не подвергают сомнению эту версию[30].

Советская исследовательница А. Хоментовская[31] в своих статьях, опубликованных во Франции в 1935—1936 годах, отстаивала версию авторства веронского гуманиста, типографа и алхимика Феличе Феличано (1432—1480), причём главным аргументом были языковые особенности романа. Эта версия была опровергнута Бенедетто Кроче, который нашёл неизвестный Хоментовской сборник работ Феличано 1474 года, продемонстрировав, что его синтаксис и словарь ничем не напоминают словарь «Полифила». Кроме того, Ф. Феличано никак не был связан с домом Альда и его окружением[32].

В 1983 году Маурицио Кальвези выдвинул версию об авторстве князя Франческо Колонны из Палестрины (1453—1528), основываясь на его языческих интересах (он был членом Римской академии Помпония Леты) и явной связи между храмом Фортуны Первородной, который Ф. Колонна отреставрировал, и архитектурой дворца, появляющегося на первых страницах «Гипнэротомахии». Выдвигалась также версия об авторстве Лоренцо Медичи Великолепного[33].

Практически одновременно в 1996—1997 годах вышли работы Э. Крецулеску-Куаранта и Л. Лефевр, в которых доказывается авторство Леона Баттиста Альберти. Л. Лефевр сосредоточилась на литературных источниках «Полифила» и выявила глубину литературных интересов и исканий Альберти. В этой версии находится место и объяснению языкового своеобразия романа. Оказалось также, что латинские и греческие филологические источники для «Десяти книг о зодчестве» и «Гипнэротомахии» идентичны: оба произведения содержат ссылки на Аристотеля, Цезаря, Цицерона, Марциала и других авторов[34]. В романе много прямых отсылок к проектам Леона Баттисты Альберти. Основываясь на похожих посылках, Дж. Пазетти предложил на роль автора «Полифила» Пико делла Мирандола. По мнению Ю. Патронниковой, главным недостатком этих и подобных версий является неучастие автора в издании Альда Мануция[35]. Сложившаяся традиция именовать автором Ф. Колонна, при существующем уровне разработки проблемы и отсутствии источников, не позволяет уточнить, скрывался ли за этой фамилией венецианский монах, правитель Палестрины или какая-либо иная личность[36].

Язык и поэтика

Язык романа

Издание «Полифила» пришлось на период, когда шла интенсивная борьба между вольгаре и классической латынью, насаждаемой гуманистами. Шарль Нодье, исходя из этого, предположил, что автор романа отказался от обычного языка с целью творить на том «учёном языке, где у него не было ни образцов, ни подражателей и который рождался под его пером благодаря его учёным занятиям и знакомству со старинными книгами»[37][Прим 3]. Язык романа часто именуют в литературе «макароническим». Ещё Леонардо Крассо во вступлении к книге утверждал, что для понимания текста необходимо, как минимум, хорошо знать греческий язык, латынь и тосканский диалект:

|

По выражению Ю. Патронниковой, «по-настоящему непреодолимым язык Полифила делают греческие термины»[39], несмотря на стремление к изучению греческого языка в среде гуманистов. Грецизмы в лексиконе романа не ограничиваются именами и названиями, широко используются греческие термины для растений, одеяний и камней[39]. Текст романа содержит множество морфологических и синтаксических трудностей. Поцци и Казелла характеризовали языковую концепцию романа «антидинамической», из-за чего предложения состоят из «бессчётных наложений». Структура фраз не соответствует конструкции «существительное — глагол», множество имён не согласуются со сказуемым, которое отделено от подлежащего целыми придаточными фразами. Существительные и прилагательные не склоняются, в отличие от латинского языка, что приводит к затруднениям при чтении и переводе. Л. Донати в 1950 году утверждал, что ситуация усугубляется большим числом орфографических ошибок[40].

Любовно-романтическая линия

Поскольку предметное поле «Любовного борения во сне…» разнородно и роман может быть прочтён самыми разными способами, исследователи предпочитают рассматривать его составляющие раздельно. Согласно Ю. Патронниковой, в название вынесена любовная драма героя, поэтому роман должен рассматриваться в контексте ренессансных произведений, посвящённых драме любви, и в первую очередь — лирики Полициано. Конфликт любви и внутренней свободы в «Полифиле» подобен конфликту фортуны и добродетели полициановых «Стансов на турнир». Образ Полифила также роднит с героем Полициано ощущение утраченной из-за любви внутренней свободы, однако в «Стансах» Полициано действие разворачивается на фоне природы, роль которой в романе «Сон Полифила» исполняют статичные архитектурные постройки и райские сады и острова, совершенство которых противостоит душевной и эмоциональной дисгармонии героев. Античный бог любви представляет при этом неконтролируемую и завистливую Фортуну, жертвой которой стали и Полифил, и сама Полия[42].

Поскольку предметное поле «Любовного борения во сне…» разнородно и роман может быть прочтён самыми разными способами, исследователи предпочитают рассматривать его составляющие раздельно. Согласно Ю. Патронниковой, в название вынесена любовная драма героя, поэтому роман должен рассматриваться в контексте ренессансных произведений, посвящённых драме любви, и в первую очередь — лирики Полициано. Конфликт любви и внутренней свободы в «Полифиле» подобен конфликту фортуны и добродетели полициановых «Стансов на турнир». Образ Полифила также роднит с героем Полициано ощущение утраченной из-за любви внутренней свободы, однако в «Стансах» Полициано действие разворачивается на фоне природы, роль которой в романе «Сон Полифила» исполняют статичные архитектурные постройки и райские сады и острова, совершенство которых противостоит душевной и эмоциональной дисгармонии героев. Античный бог любви представляет при этом неконтролируемую и завистливую Фортуну, жертвой которой стали и Полифил, и сама Полия[42].

Полия в романе обладает чертами средневековой «прекрасной дамы» (подобной Беатриче и Лауре), в романе присутствуют все стандартные для куртуазной лирики элементы — момент первой встречи и разговоры, поэтизированные речи главной героини, процесс служения возлюбленной. В рыцарских романах присутствуют описания степеней поклонения Даме, когда рыцарь должен был скрываться, вздыхать и томиться, а затем молить о благосклонности и признании себя поклонником; равным образом и Полифил проводил дни и ночи под окнами Полии, чтобы хотя бы добиться внимания возлюбленной. Однако именно в этой линии ярче всего проявлена итальянская традиция, в которой написан роман: в первой книге Полия представлена как воспоминание Полифила и как поток ассоциаций, связанных с переживанием памяти о ней[42]. Полия персонифицируется только в конце первой трети романа (11-я глава) и открывает себя Полифилу в образе нимфы, демонстрируя божественные триумфы любви в 14-й главе[43]. Образные метаморфозы направлены на невозможность для читателя провести чёткую грань между божественным и человеческим. Явление Полии неоднократно сравнивается с божественным событием, но в одном месте, подобно Симонетте Полициано, она демонстрирует свою человеческую сущность. Рассказ Полии во второй книге полностью проявляет её человеческое начало в истории «о самой прекрасной и несчастной любви в мире»[44].

Роман имеет форму одного большого мифа, что подчёркивается постоянным сравнением переживаемых героями чувств и состояний, а также личных качеств, с персонажами римской и греческой традиции («испуганная видением этих событий, которые вселяют страх больше, чем ужасный образ Клитемнестры, вооруженной змеями и пылающим огнем, в момент её убийства Орестом», «я вспомнила потом о бедной Филии, когда она (была захвачена) слепой любовью к опоздавшему Демофону…»)[9]. Объекты созерцания, наполняющие роман, откровенно иллюзорны, а мифологическая структура усиливает эффект отстранения от исторической действительности. Даже пробуждение Полифила в финале приводит к пониманию, что всё описанное было лишь плодом его воображения, разрушенном первыми солнечными лучами[9].

Философская подоплека романа: визионерство и неоплатонизм

Ещё одним мотивом, вынесенным в заглавие романа, является сон, в котором разворачивается основное действие. Однако, в отличие от средневекового жанра, содержательное наполнение «Гипнэротомахии» принципиально иное. Сочинения в визионерском жанре наставляют своего читателя через полученное от Бога откровение, конечной целью которого является спасение души. С точки зрения пространственной структуры любое видение — вертикаль «Земля — Небо», в то время как в романе она заменяется горизонталью «Я — далёкий и широкий мир»[45]. Использование визионерства позволяет героям романа полностью раскрепостить мысль и воображение в пределах, каких не могли себе позволить профессиональные философы эпохи Ренессанса. Именно визионерство позволяло расширить до пределов философский синкретизм, когда концепции Эпикура и Лукреция свободно сочетались с идеями Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола[45].

Ещё одним мотивом, вынесенным в заглавие романа, является сон, в котором разворачивается основное действие. Однако, в отличие от средневекового жанра, содержательное наполнение «Гипнэротомахии» принципиально иное. Сочинения в визионерском жанре наставляют своего читателя через полученное от Бога откровение, конечной целью которого является спасение души. С точки зрения пространственной структуры любое видение — вертикаль «Земля — Небо», в то время как в романе она заменяется горизонталью «Я — далёкий и широкий мир»[45]. Использование визионерства позволяет героям романа полностью раскрепостить мысль и воображение в пределах, каких не могли себе позволить профессиональные философы эпохи Ренессанса. Именно визионерство позволяло расширить до пределов философский синкретизм, когда концепции Эпикура и Лукреция свободно сочетались с идеями Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола[45].

Содержательно меняется и предмет видения: например, характерные для Средневековья картины ада и страданий грешников встречаются в романе только один раз — на потолке разрушенного Храма Полиандрии. Даже указание на то, что Полии давно нет в живых, появляется в самом конце романа, тогда как на протяжении всего действия образ возлюбленной Полифила вообще лишён призрачных черт[45]. В то же время Л. Бенедетто и Д. Ньоли предложили рассматривать «Гипнэротомахию» как своего рода вторую «Божественную комедию», поскольку основным содержанием романа является своеобразное путешествие-восхождение к Богу, только последний оказывается всё порождающей Любовью — Венерой. Л. Бенедетто утверждал, что при этом можно использовать трёхчастную дантовскую модель, ибо во сне есть разделение на разные пространства, а путешествие Полифила представляет собой череду испытаний на пути посвящения Венере и грядущего воссоединения с Полией[45]. Б. Соколов также полагал, что «движущая сила сюжета в романе о Полифиле близка к поискам „любви, что движет солнце и светила“, которые составляют философскую основу „Божественной комедии“»[46].

При сущностном различии языческого по духу романа «Сон Полифила» и жанра христианских видений, между ними существует много общих моментов. Сон в романе является формой хождения в иной мир, который, правда, мыслится не как потусторонний, а иной земной мир. Вход туда, однако, совершенно в средневековом духе охраняется волком и драконом, и сам герой легко теряется на тропах через дремучие чащобы, скрывающие райские поля и острова. Важной чертой изображений потустороннего выступает их изобилие разными удовольствиями; королевства и острова, куда попадает Полифил, имеют много общего с утопией[48]. Утопия эта, однако, своеобразна, поскольку сон переносит Полифила в мифологическую древность, и объектом его видения становится детально исследуемая Античность, наполненная руинами и целыми постройками — египетскими, греческими и римскими. В романе практически нет отсылок к современным для XV века памятникам и произведениям искусства, взамен используются выписки из Плиния, которые выступают пластическими образами[46]. Самые важные из них представлены в иллюстрациях[49].

Автор романа воспринимал Античность с точки зрения Ренессанса, основанной на сумме предшествующих традиций и в особенности — средневековой христианской традиции. Храм — ступенчатая пирамида, увенчанная обелиском, которая обозначала в начале романа все странствия героя, сочетала как элементы культуры Древнего Египта (которые мало воздействовали на визуальный облик античной архитектуры), так и готическую устремлённость ввысь, которая утверждает в архитектурной вертикали резкое устремление к Богу Небесному. Л. Фирс-Дэвид утверждала, что Античность для Полифила «пропитана христианским духом парения в небесах»[50].

Б. Соколов, специально занимавшийся данной проблемой, полагал, что философской основой «Любовного борения…» является неоплатоническое учение о стремлении души к познанию идей и высшему благу. В земной жизни эти импульсы принимают форму любовных порывов, которые приводят мудреца на путь посвящения. Это роднит замысел «Гипнэротомахии» с «Золотым ослом» Апулея. В эпизоде с купальней нимф — олицетворений пяти чувств, — когда Полифил выходит из купальни, нимфы поют ему песню, воспроизводящую сюжет античного романа. После этого герой натирается мазью, от которой приходит в любострастное исступление: неосуществимое обладание приводит его к духовному возвышению [51].

Ландшафт и архитектура в романе

Ко времени создания «Любовного борения во сне» важной тенденцией итальянской культуры XV века было открытие двух взаимосвязанных тем и вытекающего отсюда конфликта: между естественной природой — обиталищем «гения места» — и постоянно усложняющимся образом возделанного, геометрически рассчитанного сада. В античных текстах — прежде всего «Письмах» Плиния Младшего — содержались оба пейзажных образа, предпочтение которым определялось только личным выбором писателя или художника[52]. К «Письмам о делах повседневных» Петрарки восходила традиция философского восприятия природы и романтического предпочтения дикой природы искусственным сооружениям. С другой стороны, реальные сады были принадлежностью монастырей, замков и вилл и тоже создавали своё литературное отображение, как в Декамероне[53]. В «Гипнэротомахии» путь Полифила в новом мире начался в обстановке природных пейзажей, восходящих к античным буколикам. После встречи с царицей Элевтерилидой Полифил созерцает регулярные сады, спланированные в соответствии с символическим смыслом, и так далее — вплоть до острова Кифера. Ландшафтные сцены романа образуют единый ряд, соответствующий этапам посвящения героя[54].

Ко времени создания «Любовного борения во сне» важной тенденцией итальянской культуры XV века было открытие двух взаимосвязанных тем и вытекающего отсюда конфликта: между естественной природой — обиталищем «гения места» — и постоянно усложняющимся образом возделанного, геометрически рассчитанного сада. В античных текстах — прежде всего «Письмах» Плиния Младшего — содержались оба пейзажных образа, предпочтение которым определялось только личным выбором писателя или художника[52]. К «Письмам о делах повседневных» Петрарки восходила традиция философского восприятия природы и романтического предпочтения дикой природы искусственным сооружениям. С другой стороны, реальные сады были принадлежностью монастырей, замков и вилл и тоже создавали своё литературное отображение, как в Декамероне[53]. В «Гипнэротомахии» путь Полифила в новом мире начался в обстановке природных пейзажей, восходящих к античным буколикам. После встречи с царицей Элевтерилидой Полифил созерцает регулярные сады, спланированные в соответствии с символическим смыслом, и так далее — вплоть до острова Кифера. Ландшафтные сцены романа образуют единый ряд, соответствующий этапам посвящения героя[54].

Архитектурные памятники в «Гипнэротомахии» так же, как и пейзажи, выстроены в ряд, соответствующий психологической драматургии романа. Из края дикой природы герой попадает в страну руин, а далее — в гигантский храм, являющийся снаружи пирамидой, а изнутри — лабиринтом[55]. Третий этап восхождения Полифила — два Храма Любви, которые более соразмерны человеку. Четвёртым этапом путешествия Полифила по архитектурным стилям — осмотр острова Кифера, который представляет собой совершенный круг, где середины занимает открытый амфитеатр, а каменные уступы чередуются с садами. Идеалом автора, по-видимому, был сад-храм, куполом которого являлось само Небо. Конечной точкой архитектурного измерения романа является полное слияние постройки, сада и пейзажа[56].

Все произведения искусства, описанные в романе, отличаются выраженной пластичностью и совершенно явно противопоставляются символизму и иллюзорности средневековой живописи. Фасады построек украшены горельефами, фонтаны украшены статуями, скульптуры установлены на постаментах, в свою очередь украшенных рельефами, а шпили построек увенчаны вращающимися фигурами. Автор называет и основные художественные качества этих изображений «изысканным мастерством» и «точным подобием». В результате роман в некоторых фрагментах приобретает вид пособия по архитектуре с математическими расчётами и изображением механических приспособлений, причём описанных достаточно точно и конкретно[57].

Античный мир автор «Полифила» воспринимал окрашенным в интенсивные тона. Все описываемые постройки вместо штукатурки покрыты яркими и изысканными материалами — цветными камнями, кораллами, самоцветами. Полы и своды храмов украшены цветной мозаикой, цвета которой всегда яркие и контрастные[58]. Историки искусства Ренессанса находили известные параллели в описаниях из романа и реальными памятниками искусства второй половины XV века, особенно Туллио Ломбардо. В Венеции сохранился парный портрет супругов его работы, чрезвычайно напоминающий описание надгробия Полиандрия. Иными словами, в мире «Полифила» портреты являются скульптурами, даже когда в финале Венера требует изображение Полии, на гравюре оно предстаёт в виде бюста, а не плоского портрета[58]. Всё это показывает, что автор полностью уходит из сферы христианской культуры и глубоко погружается в античный языческий мир[59].

Иероглифика в романе

По мнению Б. Соколова, при всём интересе Ренессанса к древности, античные памятники воспринимались как «родное и понятное наследие», в то время как египетские «давали пищу для догадок, расшифровок и поисков эзотерического знания»[60]. Тем не менее, в романе не воспроизводились толкования Гораполлона, Фичино или Анния. Гравюры и описания дают читателю — и самому Полифилу — длинный ряд письмен, которые он пытается прочесть. Б. Соколов выделил три основных варианта иероглифических объектов в романе[61]:

По мнению Б. Соколова, при всём интересе Ренессанса к древности, античные памятники воспринимались как «родное и понятное наследие», в то время как египетские «давали пищу для догадок, расшифровок и поисков эзотерического знания»[60]. Тем не менее, в романе не воспроизводились толкования Гораполлона, Фичино или Анния. Гравюры и описания дают читателю — и самому Полифилу — длинный ряд письмен, которые он пытается прочесть. Б. Соколов выделил три основных варианта иероглифических объектов в романе[61]:

- Ребус (когда набор изображений расшифровывается приведённой фразой);

- Аллегорическое изображение (женщина, сидящая на стуле половиной седалища, с крыльями и черепахой в руках, толкование: «Умеряй поспешность сидением, а медлительность вставанием»)

- Символическое изображение (три сфинкса, поддерживающие обелиск Триединства, имеют звериное, получеловеческое и человеческое лица в ознаменование победы человеческого начала над животным).

Очевидно, что знаки, с которыми имеют дело читатели и герои «Полифила», — это вновь изобретённый язык символов, достаточно простой для понимания комбинации предметов. Символы из книги явно рассчитаны на понимание потенциального читателя и раскрываются по мере чтения, в отличие от символизма живописи Карло Кривелли или символов Сиенского собора, где рукопожатие льва и собаки вообще не имеет убедительного истолкования[61]. Символы «Любовного борения», согласно мнению Б. Соколова, внесли большой вклад в развитие культуры аллегорического мышления и стояли у истоков систематической эмблематики, которая развилась полувеком позже[61].

Первое издание 1499 года

Обстоятельства печатания «Гипнэротомахии» Домом Альда известны довольно плохо, несмотря на то, что это издание выделяется на фоне остальной продукции типографии Мануция. Всего Альд Мануций создал за всю жизнь 153 издания, но именно «Сон Полифила» устойчиво пользовался громкой славой; исследователи могут именовать её не только «самой прекрасной» среди альдин, но и среди всех печатных книг итальянского Ренессанса вообще (последнее утверждение содержится в каталоге пармского Музея Бодони)[62]. Побудительным мотивом для необычного издания стала чумная эпидемия в Венеции 1498 года, от которой пострадала и типография Альда; печатнику пришлось обращаться в Рим к Папе Александру VI за субсидией. В процессе получения материальной поддержки Альд Мануций познакомился с богатым любителем литературы Леонардо Крассо[Прим 4], который и владел рукописью «Полифила»[63]. Причины, по которым Альд согласился на печатание сложного и нестандартного текста, неясны и, по-видимому, связаны с его финансовыми проблемами[64]. Работы велись с лихорадочной поспешностью, роман вышел в свет уже в декабре 1499 года, причём огромным по тем временам тиражом — 500—600 экземпляров[65]. Печатание было завершено в течение месяца; по словам В. Лазурского, Альд был заинтересован в выполнении заказа, поскольку этим изданием как бы подводил итоги всем достижениям типографского искусства конца XV века[66]. Соответственно, высока была стоимость готовой книги — 1 дукат[67].

Первое издание «Полифила» включало 172 иллюстрации, выполненных в технике обрезной ксилографии, и это было единственное иллюстрированное издание, выпущенное типографией Альда[68][69]. Имя художника совершенно неизвестно, его условно именуют «Мастером Полифила». Так же, как и в случае с автором, не существует сведений об интеллектуальном фоне и возможных связях художника. Выдвигались самые разнообразные версии, включая падуанского миниатюриста Бенедетто Бордони, Рафаэля (которому к тому времени было 16 лет), Андреа Мантенья, Джованни или Джентиле Беллини, и даже самого предполагаемого автора текста — Франческо Колонна (священник или правитель Палестрины)[70].

Книжный блок включал 234 листа (468 страниц) in folio форматом 299 × 194 мм (соотношение сторон 1 : 1,54). Они собраны в тетради по 8 листов, снабжённых сигнатурой. Страницы книги не пронумерованы, их обозначают, как и в рукописных книгах, буквенной сигнатурой тетради (a—y) и номером листа с обозначением лицевой или оборотной стороны[71]. Согласно Incunabula Short Title Catalogue, в государственных библиотеках и музеях по всему миру сохранилось около 200 экз. «Гипнэротомахии» разной комплектности и степени сохранности[72].

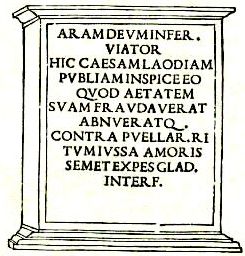

Шрифт, которым был набран текст «Сна Полифила», являлся окончательным вариантом антиквы Франческо Гриффо, разрабатывавшего шрифты для Дома Альда того времени. Это был вариант шрифта, применённого в книге Бембо «Об Этне» (1496). Ввиду того, что отливки шрифта содержали дефекты, а для объёмного романа требовался более убористый шрифт, он был разработан заново и применён в трёх книгах, предшествовавших выходу «Полифила». В дальнейшем «шрифт Полифила» стал основным в типографии Альда. Строчные литеры примерно соответствуют современному 16-пунктовому кеглю[73]. Кроме того, непосредственно перед печатанием «Гипнэротомахии» Ф. Гриффо закончил гравирование нового набора прописных букв в двух размерах. По рисунку и пропорциям он приближался к шрифтам древнеримской эпиграфики эпохи так называемого «эпиграфического ренессанса» (I—II вв.). Такими литерами был набран второй титульный лист и 38 подзаголовков, скомпонованных в подражание надписям на триумфальных арках. Те же прописные использовались и в наборе текста, гармонично сочетаясь со строчными. В первом же титуле (он заменял обложку в условиях, когда типографии продавали книги без переплёта) был применён ещё один алфавит схожего рисунка, но 14-пунктового кегля[74].

| Шрифты и оформление «Гипнэротомахии Полифила» | |||||||||

| |||||||||

Поскольку Альд Мануций не занимался иллюстрированными изданиями, в случае с «Полифилом» он выступал только как печатник, исполняющий чужой заказ; кто именно решал сложнейшие эстетические и технические задачи — совершенно неизвестно. Вся книга набрана единым 16-пунктовым кеглем, все заглавия и второй титульный лист отпечатаны прописными текстовыми шрифтами, только первый титул, колофон и список замеченных опечаток — то есть служебные элементы — набраны более мелким шрифтом. Посвящение Л. Крассо герцогу Урбинскому помещено на обороте титульного листа, текст на этой странице, как и на третьем листе, начинается с отступа в круглую, строки образуют ровные края полосы и справа, и слева. В стихотворном тексте набор флаговый, то есть сохраняется естественная длина строк, а выравнивание ведётся по левому краю полосы[75].

Заголовки всех 38 глав скомпонованы в форме блоков с втяжками в начале первой строки, некоторым из них придана форма чаши. Инициалы, с которых начинается текст каждой главы, неодинаковы по размерам и характеру украшений (обычно в альдинах нет буквиц или для них оставлено свободное место, чтобы заказчик вписал от руки требуемое). Число строк на текстовой полосе неодинаково — есть развороты, где на левой странице 37 строк, а на правой — 39, но есть и случай, когда на левой странице 39 строк, а на правой — только 34. Концевые полосы набраны в форме «косынок», кораблей и чаш; есть примеры «вазового» набора, причём неконцевой полосы. Эпитафия Полии набрана чрезвычайно своеобразно, так что В. Лазурский сравнивал её свободную композицию с экспрессивными шрифтовыми решениями Аполлинера или Маринетти. Строки здесь не следуют обычному стиховому набору «флагом», но и не «нанизаны» на центральную ось симметрии. Строки причудливо сдвинуты и создают впечатление неуравновешенности и беспокойства, выражая смятение чувств автора эпитафии — Полифила. Этот экспериментальный текст контрастирует с завершающими словами колофона — «в доме Альда Мануция с особой тщательностью» (лат. in aedibus Aldi Manutii accuratissime)[76]

Текст изобилует изображениями разнообразных предметов с начертанными на них записями еврейским, арабским, греческим и латинским алфавитами, попадаются и египетские иероглифы. Надписи, стилизованные под древность, могут быть классифицированы по двум типам:

- Надписи, грубо гравированные вместе с изображением вазы или предмета древности;

- Надписи, составленные из типографских литер и включённые в ксилографическое изображение. Подписи набирались литерами обоих кеглей[77].

Иллюстрации к «Полифилу» обычно заключены в рамки, но размеры их самые разнообразные. Имеются полностраничные (полосные) гравюры, на ¾ полосы, полуполосные и в четверть страницы, самых произвольных размеров и конфигурации. Иногда встречались сложные обрамления или картины, скомпонованные внизу страниц, как кадры фильма[77].

Переводы. Культурное влияние

До ХХ века

Первое издание книги разошлось среди небольшого круга ценителей. Второе переиздание 1545 года с теми же иллюстрациями оказалось последним в Италии вплоть до второй половины ХХ века. Сложный язык и «тёмное» содержание превращали чтение в «странствие по лабиринту разрозненных описаний, пейзажей и любовных сцен», скрывавших за собой некие сущности[23]. Франсуа Рабле, чьи описания Телемского аббатства близки к образам «Сна Полифила», так характеризовал книгу[46]:

|

Это отношение осталось господствующим в среде современников и последующих поколений читателей. В Библиотеке академии наук сохранилась запись в экземпляре второго издания, относящаяся примерно к XVII веку: «Сны аллегорические…, в коих толкуется высшее и замечательнейшее искусство философское герметической природной архимагии, понимание истинного смысла господствующих планет земных, и там толкуется и встречается множество растений и животных…»[23]. По замечанию Э. Бланта (1937), роман пострадал от того, что был слишком роскошно издан и иллюстрирован. Велеречивость описаний и монологов вызвала насмешки Бальдассаре Кастильоне, — представителя зрелой литературной культуры Италии XVI века, в трактате «О придворном»[23].

Столь же невелико значение «Гипнэротомахии» оказалось для итальянского искусства. По словам Б. Соколова, «хотя многие садовые сооружения эпохи маньеризма имеют сходство с образами „Любовного борения“, ни одного прямого заимствования историкам доказать не удалось»[79]. В 1667 году Бернини установил монумент на площади Минервы в Риме, который изображает слона, держащего на своей спине древнеегипетский обелиск. Заказ на этот памятник сделал философски образованный папа-иезуит Александр VII. У. Хекшер писал, что объектом вдохновения скульптора, возможно, была гравюра, изображавшая такой же памятник в «Гипнэротомахии», однако он же отмечал, что похожие проекты можно было почерпнуть из трудов А. Кирхера[80].

Подлинную популярность и определённое влияние на последующее развитие культуры (включая общеевропейскую) роман приобрёл во Франции. По-видимому, свою роль сыграла чуткость к итальянской культуре гуманистического двора Франциска I. Имеются сведения, что свадебным подарком его матери — Луизы Савойской — стала рукопись «Гипнэротомахии», роскошно переписанная около 1510 года; в библиотеке короля имелся и экземпляр оригинального издания. Неудивительно, что через год после второго альдинского издания, появился французский перевод, выполненный «мальтийским кавалером» де Левонкуром; редактором издания выступил Жан Мартен. Это издание, дополненное новыми, полностью оригинальными иллюстрациями и схемами (всего их 12 и две схемы), перепечатывалось в 1554 и 1561 годах[81]. По мнению Ю. Патронниковой, французские издания XVI века по качеству превосходят оригинал: был сглажен схематизм альдинских гравюр, изображения тел персонажей стали изящнее и реалистичнее[82]. В 1600 году перевод вышел с алхимическим комментарием Бероальда де Вервиля под названием фр. Le tableau de riches inventions couvertes du voile des feintes amoureuses, qui sont representées dans le Songe de Poliphile, devoilées des ombres du Songe et subtilement exposées par Béroalde de Verville, — «Обозрение великолепных изобретений, покрытое вуалью любовных масок, которые представлены в „Сне Полифила“, лишённого своих теней сна и тонко разоблачённого Бероальдом де Вервилем». В собственных сочинениях Бероальд де Вервиль развивал тему символической архитектуры, и придумывал дворцы и залы, напоминающие описанные в «Сне»[83].

Подлинную популярность и определённое влияние на последующее развитие культуры (включая общеевропейскую) роман приобрёл во Франции. По-видимому, свою роль сыграла чуткость к итальянской культуре гуманистического двора Франциска I. Имеются сведения, что свадебным подарком его матери — Луизы Савойской — стала рукопись «Гипнэротомахии», роскошно переписанная около 1510 года; в библиотеке короля имелся и экземпляр оригинального издания. Неудивительно, что через год после второго альдинского издания, появился французский перевод, выполненный «мальтийским кавалером» де Левонкуром; редактором издания выступил Жан Мартен. Это издание, дополненное новыми, полностью оригинальными иллюстрациями и схемами (всего их 12 и две схемы), перепечатывалось в 1554 и 1561 годах[81]. По мнению Ю. Патронниковой, французские издания XVI века по качеству превосходят оригинал: был сглажен схематизм альдинских гравюр, изображения тел персонажей стали изящнее и реалистичнее[82]. В 1600 году перевод вышел с алхимическим комментарием Бероальда де Вервиля под названием фр. Le tableau de riches inventions couvertes du voile des feintes amoureuses, qui sont representées dans le Songe de Poliphile, devoilées des ombres du Songe et subtilement exposées par Béroalde de Verville, — «Обозрение великолепных изобретений, покрытое вуалью любовных масок, которые представлены в „Сне Полифила“, лишённого своих теней сна и тонко разоблачённого Бероальдом де Вервилем». В собственных сочинениях Бероальд де Вервиль развивал тему символической архитектуры, и придумывал дворцы и залы, напоминающие описанные в «Сне»[83].

По мнению Б. Соколова, многие образы и идеи романа опередили своё время, поэтому его мотивы стали проявляться во французском искусстве уже в XVII—XVIII веках. В 1630—1640-е годы Эсташ Лесюэр создал три картины на сюжеты «Сна Полифила», включая приключение в купальне нимф. Жан Лафонтен написал куртуазный путеводитель по Во-ле-Виконту, назвав его, в подражание роману, «Сон в Во». Архитектура колоннады в Версале, по-видимому, создавалась под впечатлением от концентрических стен и пергол острова Киферы. В XVIII веке путешествие на остров Киферу стало привычным сюжетом французской живописи и литературы, и было реализовано в живописи Ватто, а в литературе — в романе Поля Тальмана и его русской адаптации — «Езде в остров Любви» В. К. Тредиаковского[79]. Уже в начале XIX века Клод-Николя Леду прямо избрал «Сон Полифила» образцом для своей работы, и многие чертежи в трактате «Архитектура, рассмотренная в отношении к искусству, нравам и законодательству» (1804) варьировали формы романа, прежде всего различные части Храма Солнца[84]. Новые французские переводы романа выходили в 1804 и 1883 годах, не считая переизданий.

Английский перевод романа был опубликован в 1592 году в Лондоне типографией Саймона Уотерсона под названием «The Strife of Love in a Dream»; переводчик скрывался под инициалами «R. D.», предположительно, это был Роберт Даллингтон[en]. Перевод был посвящён сэру Филипу Сидни — одному из ведущих поэтов елизаветинской эпохи, — что показывало и высокое качество перевода. Однако на английский язык было переведено около трети оригинального текста (16 глав), невысоким было и качество иллюстраций[82]. Он также остался единственным вплоть до конца ХХ века.

Переводы второй половины XX — начала XXI века

В 1968 году в Падуе вышло первое научное издание романа под редакцией Джованни Поцци и Лучии Чаппони, переизданное с дополнениями в 1980 году. Авторы не стали факсимильно воспроизводить текст 1499 года, подготовив его наборный вариант с расстановкой страниц и исправленной орфографией и пунктуацией, комментарии составили дополнительный том. Большим достоинством данного издания специалисты называют исследование литературных источников «Гипнэротомахии»: Дж. Поцци и Л. Чаппони выявили 21 пассаж из Горация, 27 — из Катулла, 35 — из Марциала, 48 — из Гомера, 52 — из Цицерона, более 500 — из «Естественной истории» Плиния, 19 ссылок на Данте и 86 — на Боккаччо. В 1998 году ему на смену было осуществлено издание Марко Ариани и Мино Габриэле, опубликованное в Милане. Издания 1968, 1980 и 1998 годов резко оживили интерес к роману в Италии и во всём мире, а исследовательский аппарат и сопутствующие публикации вывели исследования на новый философский и историко-культурный уровень[85].

К 500-летию романа в 1999 году был подготовлен научный английский перевод, осуществлённый специалистом по мистическим учениям Возрождения, профессором кафедры музыки в Университете Колгейт Джослином Годвином; данное издание преимущественно было основано на комментарии и тексте Поцци и Чаппони. В том же году вышел испанский перевод, осуществлённый Пилар Педраса[86]. В 2006—2014 годах вышли переводы романа на нидерландский[87] и немецкий языки[88]. Также в 2015 году было опубликовано исследование Анны Климкевич — профессора Ягеллонского университета, в котором был помещён перевод глав 1—4 на польский язык[89].

Полный русский перевод романа начал в 1997 году Борис Соколов[Прим 5]. В 2013—2014 годах в журнале «Искусство» вышли его переводы стихотворного и прозаического предисловий романа, а также архитектурных описаний из глав 6 и 8 (с приключением Полифила в купальне). На сайте «Сады и время» размещён перевод описания путешествия Полифила на остров Киферу. Полный перевод предполагалось осуществить в двух томах, причём первый должен был включать вёрстку текста и иллюстрации в форме, максимально приближённой к изданию 1499 года; второй том должен был содержать исследование и комментарий. Издание планировалось осуществить в 2016 году[91][92]; по состоянию на июль книга в свет ещё не вышла.

В архитектуре, дизайне и популярной культуре

В 1958—1978 годах миланский архитектор Томмазо Буцци[de] реализовал в долине Скарцуола[it] близ Ассизи проект «архитектурной антологии», построенной в стиле неоманьеризма, напрямую навеянном «Любовным борением во сне Полифила». Это дворцово-парковый ансабль с замком, театром, павильонами и галереями, обширным садом и «купальней Венеры», перестроенный из заброшенного монастыря, по преданию, основанного ещё Франциском Ассизским[84][93].

Канадский архитектор мексиканского происхождения Альберто Перес-Гомес в 1992 году реализовал визуальный проект «Гипнэротомахия Полифила как эротическая эпифания архитектуры», который представлял собой современную интерпретацию ренессансного романа, в предисловии анализировались архитектурные проекты автора «Полифила»[94][95]. Интерес к роману выразился и в творчестве испанского архитектора и дизайнера Эстебана Алехандро Круса, который с 1996 года начал проект на стыке архитектуры, реставрации и пропаганды культурного наследия, осуществляемый, преимущественно университетами Италии[96]. Его интерес к «Гипнэротомахии» выразился в изданных в 2006[97] и 2012 годах альбомах, в которых содержатся визуальные реконструкции построек и композиций, представленных в романе; в последнем из них около 160 иллюстраций[98].

В 2001 году американцы Иэн Колдуэлл[en] и Дастин Томасон создали роман «Правило четырёх[en]», сюжет которого основан на разгадке тайны авторства и назначения «Гипнэротомахии». В романе описано противостояние флорентийского гуманиста Франческо Колонны и Джироламо Савонаролы и детективная линия с участием современных студентов — исследователей «Любовного борения». После нескольких лет рассмотрения в издательствах, роман вышел в свет в 2004 году и стал бестселлером, выдержав 11 допечаток общим тиражом 325 тысяч экземпляров. Критики отмечали, что роман относится к тому же жанру, что и «Код да Винчи»[99][100]. «Правило четырёх» выходило и на русском языке[101].

Напишите отзыв о статье "Гипнэротомахия Полифила"

Комментарии

- ↑ На левой иллюстрации — аллегория Зимы в образе Юпитера Подателя Дождя, на правой иллюстрации — поклонение Приапу[1].

- ↑ Во втором издании 1545 года заглавие было на итальянском языке: итал. Hypnerotomachia Poliphili. Cioe pugna d'amore in sogno. Dov' egli mostra che tutte le cose humane non sono altro che sogno, — «Гипнэротомахия Полифила, сиречь любовная битва во сне. Где он показывает, что все дела человеческие есть ни что иное как сон».

- ↑ В «Библиографии безумцев» Нодье приводится ещё более резкая характеристика:

Со всем простодушием, на которое он был способен, поклонник Полии сообщает на неслыханном языке, который поставил бы в тупик самого Эдипа, что первоначально намеревался избрать наречие естественное и удобопонятное…, но затем отказался от этого намерения в угоду своей возлюбленной, которая умолила его скрыть тайну их любви от непосвящённых. Это ему в высшей степени удалось: смысла «Гипнэротомахии Полифила» (так называется книга) не разгадал даже великий Фоссиус, тёмен он и для нас. Написана «Гипнэротомахия» на испорченном итальянском языке, пересыпанном древнееврейскими, халдейскими, сирийскими, латинскими и греческими словами, а также никому не ведомыми архаизмами, диалектизмами и идиомами, которые приводили в недоумение даже такого бесконечно проницательного учёного мужа как Тирабоски[it]. Франциск Колумна может считаться прародителем всяческого наукообразия и словотворчества; созданная его горячечным воображением Вавилонская башня может обернуться кладезем премудрости для тех филологов, которые сумеют проникнуть в тайны его стиля и языка, закрыв глаза на путаные мысли[38].

- ↑ В литературе он именуется иногда «Грасси».

- ↑ Борис Михайлович Соколов. Доктор искусствоведения, профессор. Координатор семинара РГГУ «История культурного ландшафта», член правления Общества изучения русской усадьбы, автор и координатор образовательного проекта «Сады и время»[90]

Примечания

- ↑ Appell, 1889, p. 9.

- ↑ 1 2 Патронникова1, 2014, с. 4.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 4—5.

- ↑ 1 2 3 Appell, 1889, p. 8.

- ↑ Патронникова, 2015, с. 2.

- ↑ Патронникова, 2015, с. 3.

- ↑ Appell, 1889, p. 12.

- ↑ 1 2 Патронникова1, 2014, с. 8.

- ↑ 1 2 3 Патронникова, 2013, с. 247.

- ↑ Соколов, 2013, с. 199.

- ↑ Патронникова2, 2014, с. 206.

- ↑ Соколов, 2013, с. 199, 222.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 65.

- ↑ Патронникова2, 2014, с. 238.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 60—61.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 47.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 47—48.

- ↑ 1 2 Патронникова1, 2014, с. 48.

- ↑ Benedetto L. F. [archive.org/stream/giornalestoricod56toriuoft#page/120/mode/2up Altre fonti dell' «Adone» di G.B. Marino] : [итал.] // Giornale storico della letteratura italiana. — 1910. — Vol. LVI. — P. 123.</span>

- ↑ Патронникова, 2013, с. 239.

- ↑ Fierz-David, 1950, p. 25.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 64—65.

- ↑ 1 2 3 4 Соколов, 2013, с. 200.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 27.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 27—28.

- ↑ Pasetti G. [xoomer.virgilio.it/gpasett/h2.htm Il libro come Labirinto infinito: questioni fondamentali dell’Hypnerotomachia]. Il Sogno di Pico. Enigmi dell'Hypnerotomachia. Il Bottone (2011). Проверено 5 июля 2016.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 28.

- ↑ Lefaivre, 1997, p. 92.

- ↑ Casella M.T., Pozzi G. Francesco Colonna. Biografia e opere. Vol.I: Biografia [M.T. Casella]; Vol.II: Opere [G. Pozzi]. — Padova: Editrice Antenore, 1959.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 34.

- ↑ [bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/947-khomentovskaya.html Хоментовская Анна Ильинична (1881—1942)]. Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII—XX вв.. Биографика СПбГУ. Поддерживается УСИТ СПбГУ (2016). Проверено 5 июля 2016.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 36—37.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 37—38.

- ↑ Lefaivre, 1997, p. 112.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 42.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 43.

- ↑ Нодье Ш. Франциск Колумна // Читайте старые книги. Новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чтении / Пер. В. Мильчиной. — М. : Книга, 1989. — Кн. 1. — С. 72. — 271 с.</span>

- ↑ Нодье Ш. Библиография безумцев. О некоторых эксцентрических книгах // Читайте старые книги. Новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чтении / Пер. В. Мильчиной. — М. : Книга, 1989. — Кн. 2. — С. 126—127. — 320 с.</span>

- ↑ 1 2 3 Патронникова1, 2014, с. 74.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 75.

- ↑ Appell, 1889, p. 8—9.

- ↑ 1 2 Патронникова, 2013, с. 245.

- ↑ Патронникова, 2013, с. 245—246.

- ↑ Патронникова, 2013, с. 246.

- ↑ 1 2 3 4 Патронникова2, 2014, с. 196.

- ↑ 1 2 3 Соколов, 2013, с. 203.

- ↑ 1 2 Appell, 1889, p. 7.

- ↑ Патронникова2, 2014, с. 197, 203.

- ↑ Патронникова2, 2014, с. 197.

- ↑ Fierz-David, 1950, p. 49.

- ↑ Соколов, 2013, с. 204.

- ↑ Соколов, 2013, с. 206—207.

- ↑ Соколов, 2013, с. 207.

- ↑ Соколов, 2013, с. 207—208.

- ↑ Соколов, 2013, с. 211—212.

- ↑ Соколов, 2013, с. 212—213.

- ↑ Соколов, 2013, с. 214.

- ↑ 1 2 Соколов, 2013, с. 215.

- ↑ Соколов, 2013, с. 216.

- ↑ Соколов, 2013, с. 218.

- ↑ 1 2 3 Соколов, 2013, с. 221.

- ↑ Лазурский, 1977, с. 98.

- ↑ Brown, 2012, p. 58—59.

- ↑ Brown, 2012, p. 60.

- ↑ Лазурский, 1977, с. 102.

- ↑ Лазурский, 1977, с. 109.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 100.

- ↑ Книговедение: Энциклопедический словарь / Гл. ред. Н. М. Сикорский. — М. : Советская энциклопедия, 1982. — С. 19. — 664 с.</span>

- ↑ Brown, 2012, p. 64.

- ↑ Brown, 2012, p. 65.

- ↑ [www.codex99.com/typography/82.html The Hypnerotomachia Poliphili] (англ.). Codex 99 (4 Jan 2011). Проверено 6 июля 2016.

- ↑ [istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=517933&q=0 Record Details]. Incunabula Short Title Catalogue. Проверено 6 июля 2016.

- ↑ Лазурский, 1977, с. 101.

- ↑ Лазурский, 1977, с. 101—102.

- ↑ Лазурский, 1977, с. 103—104.

- ↑ Лазурский, 1977, с. 105, 109.

- ↑ 1 2 Лазурский, 1977, с. 105.

- ↑ Рабле Ф. Гаргантюа и Пантрагрюэль / Пер. Н. М. Любимова. — М. : Правда, 1991. — С. 44. — 768 с. — (Библиотека «Огонёк»).</span>

- ↑ 1 2 Соколов, 2014, с. 174.

- ↑ Heckscher W. S. [www.collegeart.org/pdf/BerniniPDF3r.pdf Bernini’s Elephant and Obelisk] // The Art Bulletin. — 1947. — Vol. 29, no. 3. — P. 155–182.</span>

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 24.

- ↑ 1 2 Патронникова1, 2014, с. 25.

- ↑ Соколов, 2014, с. 176.

- ↑ 1 2 Соколов, 2014, с. 177.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 25—26.

- ↑ Патронникова1, 2014, с. 26.

- ↑ Francesco Colonna. De droom van Poliphilus (Hypnerotomachia Poliphili) : [нид.] / Vertaling, inleiding, noten en register door Ike Cialona. — Amsterdam : Atheneum-Polak en Van Gennep, 2006. — 472 + 174 p. — 150 (bibliofiele editie) экз. — ISBN 978-9-025-30668-7.</span>

- ↑ Francesco Colonna. Hypnerotomachia Poliphili : [нем.] / Auflage der Interlinearkommentarfassung, übersetzt und kommentiert von Thomas Reiser; herausgegeben von Uta Schedler. — Breitenbrunn : Theon Lykos, 2014. — 708 S. — ISBN 978-1-49-9206111.</span>

- ↑ [www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2573,strona,_i_Hypnerotomachia_Poliphili__i_Francesca_Colonny,katid,37.html Anna Klimkiewicz. Hypnerotomachia Poliphili Francesca Colonny] (польск.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Проверено 7 июля 2016.

- ↑ [fii.rsuh.ru/section.html?id=3595 Соколов Борис Михайлович — профессор, доктор искусствоведения]. Российский государственный гуманитарный университет. Проверено 7 июля 2016.

- ↑ Соколов Борис Михайлович, Доктор искусствоведения. [grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%203WAkG00J91RK0E00eY2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm Ренессансный роман-трактат «Любовное борение во сне Полифила» (Венеция, 1499): комплексное исследование и комментированный перевод]. Карточка проекта, поддержанного Российским Гуманитарным Научным Фондом. РГНФ (2013). Проверено 7 июля 2016.

- ↑ [medieval.hse.ru/announcements/143858288.html «Роман Франческо Колонны „Любовное борение во сне Полифила“ (1499) и становление ренессансного символизма»: Борис Соколов в «Символическом Средневековье»]. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (26 февраля 2015). Проверено 7 июля 2016.

- ↑ [www.lascarzuola.com/la_scarzuola_30_03_2016_003.htm La Scarzuola] (англ.). La Scarzuola Official Web Site. Проверено 7 июля 2016.

- ↑ Alberto Pérez-Gómez. [www.polyphilo.com/ Text and images from the novel Polyphilo or the Dark Forest Revisited: An Erotic Epiphany of Architecture]. Проверено 15 июля 2016.

- ↑ Pérez-Gómez, 1992.

- ↑ Esteban Alejandro Cruz. [hp1499.com/ Hypnerotomachia Poliphili: An Architectural Vision from the First Renaissance] (2012). Проверено 15 июля 2016.

- ↑ Cruz, 2006.

- ↑ Meerdink, 2015, p. 78.

- ↑ Dinitia Smith. [www.nytimes.com/2004/05/26/us/from-renaissance-enigma-a-modern-best-seller.html?_r=1 From Renaissance Enigma, a Modern Best Seller]. The New York Times (May 26, 2004). Проверено 15 июля 2016.

- ↑ Janet Maslin. [www.nytimes.com/2004/05/06/movies/books-of-the-times-deciphering-a-mysterious-text-and-puzzles-of-the-soul.html BOOKS OF THE TIMES; Deciphering a Mysterious Text and Puzzles of the Soul]. The New York Times (May 6, 2004). Проверено 15 июля 2016.

- ↑ [www.fantlab.ru/work489039 Информация о романе Дастина Томасона, Йена Колдуэлла «Правило четырех»: аннотация, издания, оценки]. «Лаборатория Фантастики». Проверено 20 июля 2016.

</ol>

Литература

- Лазурский В. В. Альд и альдины / Под ред. Ю. Герчука. — М. : Книга, 1977. — С. 98—109. — 142 с. — 3000 экз.</span>

- Патронникова Ю. С. [istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/1db/15e/7900485/Patronnikova_Ju._S._thesis.pdf Роман Ф. Колонны «Гипнеротомахия Полифила» (1499) в контексте ренессансной культуры рубежа XV—XVI вв]. — Дис. канд. философ. наук. — М., 2014. — 226 с.</span>

- Патронникова Ю. [sias.ru/upload/art/2013_3-4_236-260-patronnikova.pdf О природе женского образа в романе Ф. Колонны «Гипнэротомахия Полифила» (1499). Опыт культурно-философского анализа] // Искусствознание. — 2013. — Вып. 3-4. — С. 236—360.</span>

- Патронникова Ю. [sias.ru/upload/isk/193-210_Patronnikova%20top.pdf Ренессансное видение мира в романе Франческо Колонны «Гипнэротомахия Полифила». Мифологема сна] // Искусствознание. — 2014. — Вып. 1-2. — С. 193—210.</span>

- Патронникова Ю. [iph.ras.ru/uplfile/histsc/seminar/2015/Hypnerotomachia_Poliphili.pdf Мифологема сна в романе Франческо Колонны «Гипнеротомахия Полифила» (1499): Науч. доклад] // Институт философии РАН. — 2015. — 4 с.</span>

- Соколов Б. М. [sias.ru/upload/art/2013_3-4_199-235-sokolov.pdf Духовный путь героя и автора в романе Франческо Колонны «Любовное борение во сне Полифила» (Венеция, 1499). Часть I] // Искусствознание. — 2013. — Вып. 3-4. — С. 199—223.</span>

- Соколов Б. М. [sias.ru/upload/isk/149-192_Sokolov%20top.pdf Духовный путь героя и автора в романе Франческо Колонны «Любовное борение во сне Полифила» (Венеция, 1499). Часть II] // Искусствознание. — 2014. — Вып. 1-2. — С. 151—179.</span>

- Appell J .W. [archive.org/details/cu31924030677326 The dream of Poliphilus. Facsimiles of one hundred and sixty eight woodcuts in the «Hypnerotomachia Poliphili», Venice, 1499. With an introduction notice, and descriptions by J. W. Appell]. — L. : Reproduced for the Department of Science and Art in Photo-lithography by W. Griggs, 1889. — 80 pl., 12 p.</span>

- Brown M. The Typography of Hypnerotomachia Poliphili: A Powerful Reflection of Renaissance Humanism : A Thesis of the Requirements for the Degree Master of Arts in Humanities. — California State University, Dominguez Hills, 2012. — 82 p.</span>

- Cruz E. A. Hypnerotomachia Poliphili: Re-discovering Antiquity Through the Dreams of Poliphilus. — Victoria : Trafford Publishing, 2006. — 256 p. — ISBN 978-1412053242.</span>

- Fierz-David L. The Dream of Poliphilo: The Soul in Love. — N. Y. : Spring Publications, 1950. — 243 p. — (Bollingen Series (Vol. 25); Jungian classics series, 8).</span>

- Lefaivre L. Leon Battista Alberti’s Hypnerotomachia Poliphili : Re-cognizing the architectural body in the early Italian Renaissance. — Cambridge : MIT Press, 1997. — 297 p. — ISBN 0-262-12204-9.</span>

- March L. Leon Battista Alberti as Author of Hypnerotomachia Poliphili // Nexus Network Journal. — 2015. — No. 17. — P. 697–721. — DOI:10.1007/s00004-015-0262-8.</span>

- Meerdink B. [books.google.ru/books?id=FL2mCQAAQBAJ&dq=Poliphili+Hypnerotomachia+caldwell&source=gbs_navlinks_s The Esoteric Codex: Incunabula]. — Lulu.com, 2015. — 132 p. — ISBN 9781312990036.</span>

- Pérez-Gómez A. Polyphilo or The Dark Forest Revisited: An Erotic Epiphany of Architecture. — Cambridge : MIT Press, 1992. — 352 p. — ISBN 978-0262161299.</span>

- Schmeiser L. Das Werk des Druckers. Untersuchungen zum Buch Hypnerotomachia Poliphili. — Maria Enzersdorf, Edition Rösner, 2003. — 176 s. — ISBN 978-3902300102.</span>

Ссылки

Электронные копии издания 1499 года

- [diglib.hab.de/wdb.php?dir=inkunabeln/13-1-eth-2f&distype=thumbs Hypnerotomachia Poliphili, Vbi Hvmana Omnia Non Nisi Somnivm Esse Docet. Atqve Obiter Plvrima Scitv Saneqvam Digna Commemorat]. Wolfenbütteler Digitale Bibliothek. Проверено 4 июля 2016.

- [www.rarebookroom.org/Control/colhyp/index.html Hypnerotomachia Poliphili]. Library of Congress, Rare Book and Special Coll. Div. «Rare Book Room» site. Проверено 4 июля 2016.

- [archive.org/details/hypnerotomachiap00colo Hypnerotomachia Poliphili : ubi humana omnia non nisisomnium esse docet atque obiter plurima scitu sane quam digna commemorat]. Boston Public Library (Rare Books Department) copy. archive.org. Проверено 4 июля 2016.

- [www.liberliber.it/mediateca/libri/c/colonna/hypnerotomachia_poliphili_etc/pdf/hypner_p.pdf Hypnerotomachia Poliphili, ubi humana omnia non nisi somnium esse docet. Atque obiter plurima scitu sane quam digna commemorat] (итал.). Progetto Manuzio (2002). Проверено 4 июля 2016. (На основе издания Поцци и Чаппони 1980).

Иллюстрации из французского издания 1546 года

- [warburg-archive.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/subcats.php?cat_1=8&cat_2=16&cat_3=1670&cat_4=2245&cat_5=5364 Hypnerotomachia Poliphili. Paris, 1546]. Warburg Institute Iconographic Database. Проверено 4 июля 2016.

- [gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200005d Illustrations de Le Songe de Poliphile] (фр.). Gallica: Bibliothèque nationale de France. Проверено 4 июля 2016.

Английский перевод 1592 года

- [archive.org/details/hypnerot00colluoft Hypnerotomachia. London, 1592] (англ.). Da Capo Press (1969). Проверено 4 июля 2016.

Французский перевод 1600 года

- [www.bvh.univ-tours.fr/Consult/consult.asp?numtable=B372615206_4023&numfiche=54&mode=3&offset=0 Le tableau des riches inventions... qui sont représentées dans le songe de Poliphile] (фр.). A Paris. Chez Matthieu Guillemot, au Palais en la gallerie des prisonniers. Avec privilege du Roy. Bibliothèques Virtuelles Humanistes (1600). Проверено 4 июля 2016.

Французский перевод 1811 года

- [books.google.fr/books?id=ULA_AAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false Songe de Poliphile]. traduction par J. G. Legrand. Google books. Проверено 4 июля 2016.

Материалы и переводы

- [www.mun.ca/alciato/hypbib.html#editions Hypnerotomachia Poliphili. A Bibliography] (англ.) (2000). Проверено 7 июля 2016.

- [special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/feb2004.html Hypnerotomachia Poliphili] (англ.). Book of the Month. GLASGOW UNIVERSITY LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS DEPARTMENT (2004). Проверено 4 июля 2016.

- [architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Auteur/Colonna.asp?param= Hypnerotomachia Poliphili] (фр.). LES LIVRES D’ARCHITECTURE. Проверено 4 июля 2016.

- [www.philobiblon.org/lotto/hypnerotomachia-poliphili Hypnerotomachia Poliphili. Venezia: Aldo Manuzio, dicembre 1499]. Philobiblon. Проверено 6 июля 2016.

- [www.codex99.com/typography/82.html The Hypnerotomachia Poliphili] (англ.). Codex 99 (4 Jan 2011). Проверено 6 июля 2016.

- Liane Lefaivre. [mitpress2.mit.edu/e-books/HP/index.htm Hypnerotomachia Poliphili]. Delft University of Technology and MIT Press (1997). Проверено 4 июля 2016.

- Сергей Егоров. [www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=418 Замечания о шрифте и формате книги «Любовное борение во сне Полифила» (1499)]. Сады и время. Проверено 6 июля 2016.

- Б. М. Соколов. [www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=65 «Любовное борение во сне Полифила»]. Сайт «Сады и время». Проверено 4 июля 2016.

| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |

| ||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Гипнэротомахия Полифила

Он с сожалением взглянул на Балашева, и только что Балашев хотел заметить что то, как он опять поспешно перебил его.– Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?.. – сказал Наполеон, с недоумением пожимая плечами. – Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же? – продолжал он. – Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов, Штейн – прогнанный из своего отечества изменник, Армфельд – развратник и интриган, Винцингероде – беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который бы должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания… Положим, ежели бы они были способны, можно бы их употреблять, – продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу (что в его понятии было одно и то же), – но и того нет: они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех; но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают? Что делают все эти придворные! Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит. Один Багратион – военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность… И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе. Они его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. Un souverain ne doit etre a l'armee que quand il est general, [Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец,] – сказал он, очевидно, посылая эти слова прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем.

– Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет…

– Напротив, ваше величество, – сказал Балашев, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим фейерверком слов, – войска горят желанием…

– Я все знаю, – перебил его Наполеон, – я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово, – сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, – даю вам ma parole d'honneur que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce cote de la Vistule. [честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по сю сторону Вислы.] Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы – их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменили его и взяли другого – Бернадота, который тотчас сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией. – Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.

На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел что возразить; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что то, но Наполеон перебивал его. Например, о безумии шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить достоинство свое и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.

– Да что мне эти ваши союзники? – говорил Наполеон. – У меня союзники – это поляки: их восемьдесят тысяч, они дерутся, как львы. И их будет двести тысяч.

И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду и что Балашев в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти:

– Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, – сказал он с бледным, искаженным злобой лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. – Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, – сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом: – Et cependant quel beau regne aurait pu avoir votre maitre! [A между тем какое прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!]

Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».

В конце речи Балашева Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовои платок. Наполеон, ne глядя на них, обратился к Балашеву.

– Уверьте от моего имени императора Александра, – сказал оц, взяв шляпу, – что я ему предан по прежнему: я анаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre a l'Empereur. [Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю.] – И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной все бросилось вперед и вниз по лестнице.

После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов:

«Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre», Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его – оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора.

На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье. Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это.

Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.

За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.

– Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что Moscou называют Moscou la sainte? [святая?] Сколько церквей в Moscou? – спрашивал он.

И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:

– К чему такая бездна церквей?

– Русские очень набожны, – отвечал Балашев.

– Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, – сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.

Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.

– У каждой страны свои нравы, – сказал он.

– Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, – сказал Наполеон.