Констанций II

| Флавий Юлий Констанций Flavius Julius Constantius<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>

| ||

| ||

|---|---|---|

| 324 — 337 | ||

| Соправители: | Константин I (Август) (324 — 337), Крисп (Цезарь) (317 — 326), Константин II (Цезарь) (317 — 337), Констант I (Цезарь) (333 — 337), Далмаций (Цезарь) (335 — 337) | |

| ||

| 337 — 361 | ||

| Соправители: | Константин II (Август) (337 — 340), Констант I (Август) (337 — 350), Галл (Цезарь) (351 — 354), Юлиан (Цезарь) (355 — 361) | |

| Предшественник: | Константин I | |

| Преемник: | Юлиан | |

| Вероисповедание: | арианство | |

| Рождение: | 7 августа 317 Сирмий, Паннония, Римская империя | |

| Смерть: | 3 ноября 361 (44 года) Мопсукрена, Киликия, Римская империя | |

| Род: | Константина Великого | |

| Отец: | Константин I | |

| Мать: | Фауста | |

| Супруга: | 1) имя неизвестно, дочь Юлия Констанция 2) Евсевия 3) Фаустина | |

| Дети: | дочь: Констанция | |

Конста́нций II (Фла́вий Ю́лий Конста́нций, лат. Flavius Julius Constantius, 7 августа 317 года, Сирмий — 3 ноября 361 года, Мопсуестия, Киликия) — римский император в 337—361 годах, десять раз был консулом.[1]

После смерти отца в 337 году получил в управление бо́льшую часть Востока. В борьбе за установление контроля над всей империей устранил двух своих дядей (братьев Константина Великого) и семерых двоюродных братьев. В 353 году после победы над узурпатором Магненцием стал единоличным правителем империи. В его правление гражданская война осложнялась тем, что империя была вынуждена вести изнурительную войну с персами и германцами.[2]

Братьев разъединяли не только политические интересы, но и религиозные. В то время как Константин и Констант были на стороне никейцев, Констанций стоял за ариан. Характер императора описывает историк Аврелий Виктор.[2]

Содержание

Происхождение

Флавий Юлий Констанций родился 7 августа 317 года в Сирмии (современный город Сремска-Митровица, Сербия) в Паннонии. Был третьим сыном Константина I Великого и вторым его второй жены Фаусты.[3] Получил своё имя в честь деда, тетрарха Констанция I Хлора.

13 ноября (или 8 ноября) 324 года в Никомедии Констанций был назначен своим отцом цезарем и получил под свой контроль восточную часть империи[4]. Когда его брат Константин II был послан отцом сражаться на границе Дуная, Констанций был направлен в Галлию, где одержал победу над готами, получив титул Германского Величайшего (лат. Germanicus Maximus)[5].

В 335 году Константин Великий объявил четверых своих наследников — Константина II, Константа, Далмация и Констанция II. В следующем году во время празднования триценалий в Константинополе, Констанций женился на дочери Юлия Констанция, сводного брата Константина, укрепляя тем самым родственные связи.

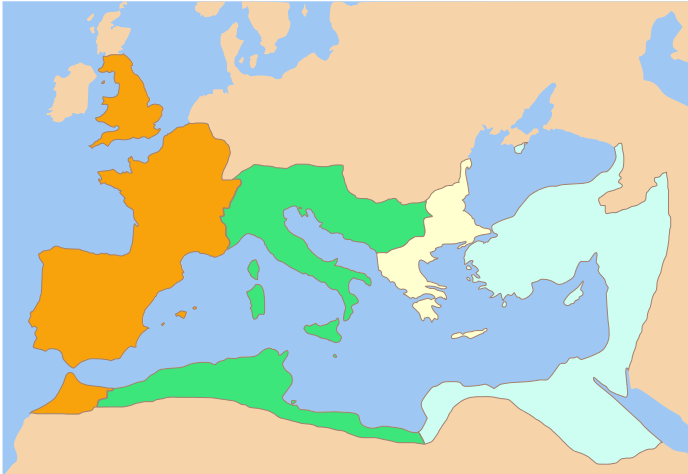

Раздел Римской империи (337)

После смерти отца в 337 году Констанций принял титул августа и получил в управление Азию, а также весь Восток, начиная с Пропонтиды. Констант получил Африку, Италию, Иллирик, Далмацию. Константин II — Галлию, Испанию, Британию, а также Константинополь. Балканский полуостров (Фракия, Македония и Ахайя) достался племяннику Константина Великого Далмацию. Другому племяннику, Аннибалиану, было отдано в управление вассальное царство Понт и титул «царь царей» в пику персидским правителям.

После смерти отца в 337 году Констанций принял титул августа и получил в управление Азию, а также весь Восток, начиная с Пропонтиды. Констант получил Африку, Италию, Иллирик, Далмацию. Константин II — Галлию, Испанию, Британию, а также Константинополь. Балканский полуостров (Фракия, Македония и Ахайя) достался племяннику Константина Великого Далмацию. Другому племяннику, Аннибалиану, было отдано в управление вассальное царство Понт и титул «царь царей» в пику персидским правителям.

Император умер в разгар приготовлений к войне с Персией. Констанций уже находился в Месопотамии. Узнав о смерти отца, он поспешил в Константинополь и там, очевидно, инспирировал военный мятеж, в результате которого погибли его дяди и двоюродные братья. Два брата Константина и семь его племянников были убиты, в том числе Далмаций и Аннибалиан. Констанций захватил их владения. После этого он снова отправился на Восток (338 год). Война с персами затянулась. Между тем на Западе в 340 году началась борьба между Константом и Константином II, в которой последний погиб. Констант захватил его владения и на 10 лет объединил в своих руках весь Запад империи.

Констант хотел видеть в Констанции союзника и обезопасить свои владения с востока, поэтому он отдал Констанцию Константинополь.

Гражданская война (350—353)

Магненций

В 350 году Констант пал жертвой заговора, во главе которого стоял его полководец — франк Магн Магненций. Вспыхнула неизбежная война между ним и последним из сыновей Константина Великого. Магненций собрал огромные силы, включил в свою армию множество германских наёмников и получил численный перевес над Констанцием. Констанций начал наступление на Италию, но понёс большие потери в битве при Атрансе на границе Норика и Италии и вынужден был отступить.

Отказавшись от мирных предложений, Магненций вступил в придунайские провинции. Там, несмотря на первоначальные неудачи, ему удалось закрепиться в тылу у армии Констанция, вынудив его повернуть назад. В ходе длительного сражения при Мурсе в Нижней Паннонии правое крыло Магненция было смято конницей противника, и он потерпел полное поражение. Магненций потерял 24 тысячи человек, а Констанций — 30 тысяч. Эта самая кровавая битва столетия нанесла непоправимый урон военной мощи империи.

Магненций поспешно отступил в Аквилею и попытался вновь собрать армию. Однако летом 352 года, будучи не в силах противостоять наступлению Констанция II на Италию, он был вынужден отойти в Галлию. Здесь в 353 году он вновь потерпел поражение, на этот раз у горы Селевк, и утратил контроль над рейнской границей (которую временно захватили варвары). Магненций поспешно отступил к Лугдуну (совр. Лион), где, сознавая безнадёжность своего положения, покончил с собой, оставив Римскую империю целиком в руках Констанция II. В ходе этих беспорядков франки захватили и разрушили Колонию Агриппину (совр. Кёльн).

Ветранион

В 350 году в Верхней Мёзии Ветранион, командовавший пехотой в Иллирике, провозгласил себя императором. Ветраниона Констанций победил без кровопролития, исключительно силой своего красноречия. Около города Сердики, где сошлись обе армии. Констанций обратился с речью к вражеским солдатам. Под влиянием его слов те немедленно перешли на сторону законного императора. Констанций лишил Ветраниона власти, но из уважения к его старости не только сохранил ему жизнь, но предоставил ему спокойно дожить в полном довольствии.

Непоциан

В городе Риме власть захватил родственник Константина Великого Непоциан. Но пробыв у власти около месяца, он был свергнут Магненцием.

Назначение Галла Цезарем (351—354)

После восстания Магненция в 350 году и убийства Константа, Констанций II назначил Галла цезарем на Востоке (15 марта 351 год) и для укрепления родственных связей позволил Галлу жениться на его сестре Константине.

Мятеж Сильвана

На западе Констанций II послал на войну в Галлию полководца Клавдия Сильвана, против которого начались интриги, когда его противники сфабриковали фальшивые письма, из которых выходило, что якобы Сильван задумал государственный переворот и отослали Констанцию. Тогда Сильван, не зная что делать провозгласил себя императором. Против него был послан Урзицин, который подослал Сильвану убийц и тот был ими убит.

Назначение Юлиана Цезарем (355—360)

Единственными уцелевшими родственниками императора являлись два его двоюродных брата — Констанций Галл и Юлиан, сыновья Юлия Констанция, одного из братьев Константина I. Когда Констанций оставил персидский фронт и направился против Магненция, он назначил цезарем Галла и послал его вместо себя на Восток. Но уже очень скоро Галл навлёк на себя подозрения Констанция, был отозван в 354 году и казнён. Остался Юлиан. В 355 году, скрепя сердце, Констанций вынужден был назначить его цезарем и отправить в Галлию. Там за годы гражданской войны снова усилились набеги саксов, франков и алеманнов.

Мятеж Юлиана и смерть Констанция (360—361)

В 360 году он узнал от Евтерия и Пентадия, что германские легионы провозгласили цезаря Юлиана августом. Констанций оказался в затруднении, так как не мог решить, против кого ему прежде начать войну. После долгих колебаний он продолжил персидский поход и через Армению вступил в Месопотамию. Из Антиохии император переехал в Тарс и тут почувствовал лёгкую лихорадку. Он продолжал путь, но в Мопсукрене болезнь одолела его окончательно. Жар был так велик, что нельзя было коснуться его тела. Лекарства не действовали; чувствуя себя при последнем издыхании, Констанций оплакал свой конец и назначил Юлиана преемником своей власти.

Внутренняя политика

Религиозная политика

Его правление знаменовало собой полное торжество арианства. Смерть Константа лишила ортодоксальное течение самого влиятельного защитника, и Констанций мог без помехи отдаться своим арианским симпатиям. На Миланском церковном соборе Афанасий был осуждён и изгнан из Александрии в 356 году. Церковь раздиралась смутами, всюду кипела ожесточённая борьба, часто переходившая в настоящую гражданскую войну. Однако это не мешало императору энергично преследовать языческие культы: он приказывал отбирать имущества храмов, запрещал языческие жертвоприношения.

Визит в Рим

Весной 357 года, когда шла успешная война с германцами, а персы были заняты войной на своих восточных границах, Констанций решил посетить Рим, чтобы после победы над Магненцием отпраздновать триумф, не принимая никаких титулов.[6]

Аммиан Марцеллин так это комментирует:

«Констанций, как будто он запер храм Януса и поверг всех врагов, захотел посетить Рим, чтобы после гибели Магненция справить триумф над римской кровью, не принимая никакого титула. Самолично он не победил никакого народа, находившегося в войне с Римом, не получил также вести о поражении какого-нибудь народа благодаря доблести своих полководцев, не прибавил новой области к римской державе, никогда не видели его в трудную минуту на поле брани первым или в числе первых. Но он хотел показать блистательную процессию, сверкающие золотом знамёна, великолепную свиту мирному народу, не имевшему надежды увидеть когда-либо что-нибудь подобное и даже не мечтавшему об этом. Вероятно, он не знал, что некоторые императоры древности в мирное время довольствовались ликторами, а когда пыл брани не допускал бездействия, один доверился во время страшного вихря рыбацкому челноку, другой, по примеру Дециев, отдал свою жизнь за спасение государства, третий лично осмотрел с простыми солдатами лагерь врага и вообще многие прославились блистательными деяниями и тем создали себе славную память у потомков»[7].

Окружённый грозной военной охраной, Констанций совершал свой путь, и взоры всех были прикованы к этому зрелищу[8].

«Когда он приближался к столице, сенат вышел к нему навстречу, и он с радостным видом принимал почтительные приветствия сенаторов, разглядывал почтенные лики людей патрицианского происхождения. Вслед за двойным рядом знамён восседал он один на золотой колеснице, украшенной драгоценными камнями. Вслед за длинным строем передней части свиты несли драконов с пурпурными нашивками, прикреплённых к верхушкам копий, блиставшим золотом и драгоценными камнями. По обеим сторонам шёл двойной ряд воинов. Приветственные выкрики его императорского имени и отдававшиеся звуки рогов оставляли его невозмутимым, и был он таким же величавым, каким видели его в провинциях»[9].

Констанций был поражён великолепием памятников, красовавшихся на форуме и вообще везде, куда бы он ни взглянул[10].

«В курии он обратился с речью к знати, к народу — с трибунала; затем направился во дворец, провожаемый восторженными криками. Часто веселил его язык римской толпы, не впадавшей в дерзкий тон, но и не терявшей в то же время прирождённого ей чувства свободы, и сам он соблюдал в отношениях с народом должную меру внимания. Он не определял исхода состязания, как то делал в провинциях. Осматривая город, расположенный на семи холмах по склонам и на равнине, а также предместья, он решил, что всё, что он видел раньше затмевается тем, что теперь предстало перед ним сейчас: храм Юпитера Тарпейского, здания обширных общественных бань, амфитеатр, сложенный из тибуртинского камня, Пантеон, круглое громадное здание, заканчивающееся вверху сводом, высокие столбы с внутренней лестницей, на которых воздвигнуты статуи консулов и прежних императоров, храм города Рима, Форум Мира, театр Помпея, Одеон, Стадий и другие красоты Вечного города»[11].

Когда Констанций пришёл на Форум Траяна, то был поражён его величественностью. Долго он обсуждал вопрос что ему построить и, потеряв всякую надежду создать что-либо подобное, он решил увеличить красоты города обелиском в Большом Цирке[12][13].

Император хотел дольше оставаться в Риме, но неожиданно стали поступать тревожные сообщения о том, что сарматы и квады опустошили придунайские провинции. И на тридцатый день своего пребывания Констанций покинул город и отправился в Иллирик. Оттуда он послал на место Марцелла Севера, а Урзицина отправил на Восток с полномочиями магистра для заключения мира с персами[14].

Внешняя политика

Война с Сасанидами (338—361)

Вместе с Востоком Констанций получил и затяжную войну с персами, которую вёл неудачно. Основная борьба велась за месопотамские укрепления. Хотя боевые действия Констанция II не отличались особой энергичностью, три осады Нисибиса, предпринятые Шапуром II, окончились безрезультатно. Более того, с востока, к счастью для Римской империи, пришли враждебные персам племена хионитовК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 3590 дней], обитавшие до того между Аральским и Каспийскими морямиК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 3590 дней]. Все сражения Констанция заканчивались неудачно, кроме битвы при Сингаре в 348 году, где Констанций упустил явную победу из-за недисциплинированности своих солдат. Констанций отправился в Константинополь, чтобы быть ближе к театру военных действий.

В 359 году пришло известие о вторжении в восточные провинции империи персидской армии. В 360 году он узнал, что германские легионы провозгласили цезаря Юлиана августом. Констанций оказался в затруднении, так как не мог решить, против кого ему прежде начать войну. После долгих колебаний он продолжил персидский поход и через Армению вступил в Месопотамию. Римляне осадили Безабду, но, несмотря на все усилия, так и не смогли её взять. Осенью они отступили в Антиохию. Констанций по-прежнему находился в тревоге и растерянности. Только осенью 361 года, после того как персы ушли из римских пределов, он решился начать войну против Юлиана.

Война с сарматами и квадами

Узнав о вторжении варваров, Констанций отправился на место и прибыл в Сирмий (совр. Сремска-Митровица), где провёл зиму, получая сообщения о ходе военных действий. Сарматы и квады действовали небольшими конными отрядами, что затрудняло борьбу с ними. Паннония была опустошена.[15]

Весной 358 года император, собрав значительные силы, выступил против варваров. Дойдя до удобного пункта на реке Истр (совр. Дунай), находившийся в разливе из-за таяния снегов, римляне навели мост на судах. Констанций со своим войском переправился на вражеские земли (дунайская граница провинции Паннонии II) и подверг их опустошению. Сарматы были застигнуты врасплох, так как не ожидали такой стремительности и не смогли организовать сопротивления. Рассеявшись, они бежали из своих селений. Римляне также разорили вражеские земли на границе, прилегающей к провинции Прибрежная Валерия.[16] Сарматы пошли на хитрость: они разделились на три отряда и, делая вид, что просят мира решили неожиданно атаковать римлян.[17] Им на помощь подоспели квады. Но несмотря на яростную атаку, римские солдаты разбили варваров; многие из них были перебиты, другие ускользнули по знакомым им тропинкам. Опасаясь новых опустошений, варвары стали просить мира, зная, что император в подобных случаях проявлял большую снисходительность. Было заключено соглашение, по которому за варварами сохранялись их земли, им, в свою очередь, — следовало выдать всех пленных римлян. Сарматы были приняты в римское подданство. Констанций отправился в Брегецион, чтобы оттуда опустошить квадов. Квады запросили мира и согласились выполнить все условия империи.[18]

После столь успешной кампании было решено напасть на сарматов-лимигантов.[19] Узнав о том, что император собрал огромные силы, лимиганты стали просить мира и обязались: платить ежегодную дань, поставлять вспомогательные отряды и быть в полном повиновении, но решили, что если им будет приказано переселиться на другую землю, они откажутся, так как их нынешние земли имели хорошую естественную защиту от врагов.[20]

Констанций пригласил лимигантов к себе на приём на римскую территорию. Всем своим видом они показывали, что не согласятся на римские условия.[21] Предвидя опасность, император незаметно разделил армию на несколько отрядов и окружил лимигантов. Со своей свитой и телохранителями он продолжал убеждать варваров принять свои условия. Лимиганты решили напасть; поснимали с себя щиты и побросали их подальше, чтобы при удобном случае подобрать и неожиданно напасть на римлян.[22] Так как день клонился к вечеру, промедление было опасно, и римляне атаковали противника. Лимиганты уплотнили свой строй и направили свой главный удар прямо на Констанция, который находился на возвышенности. Римские легионеры построились клином и отбросили противника. Лимиганты проявляли упорство и вновь пытались пробиться к Констанцию. Но римские пехотинцы, всадники и императорская гвардия отбили все атаки. Варвары были полностью разгромлены, понеся огромные потери, а их остатки бежали.[23]

Римляне напали на селения лимигантов, преследуя тех, кто бежал с поля боя и скрылся в жилищах. Они раскидывали лёгкие варварские хижины, избивая жителей; затем стали предавать их огню. Уничтожено было всё, что могло служить убежищем. Римляне упорно преследовали противника и одержали полную победу в упорном бою в болотистой местности. Они двинулись дальше, но так как не знали дорог, то прибегли к помощи тайфалов. С их помощью была одержана ещё одна победа.[24]

Лимиганты долго не могли решить, как поступить: продолжить борьбу или согласиться на условия римлян. Их старейшины решили прекратить борьбу. Основная часть лимигантов явилась к римскому лагерю. Они были помилованы, и переселились в места, указанные римлянами. Некоторое время лимиганты вели себя спокойно.[25]

Констанций во второй раз принял титул «Величайший Сарматский», а затем, окружённый своим войском, произнёс с трибунала речь, в которой прославлял римских воинов. Войско встретило его слова ликованием, а Констанций после двухдневного отдыха с триумфом вернулся в Сирмий и отправил войска по местам своего постоянного дислоцирования.[26]

Оценка личности Констанция

Наиболее полную оценку личности Констанция дал греко-римский историк Аммиан Марцеллин:

«Ему очень хотелось слыть ученым, но так как его тяжелый ум не годился для риторики, то он обратился к стихотворству, не сочинив, однако, ничего достойного внимания. Бережливый и трезвый образ жизни и умеренность в еде и питье сохраняли ему силы так хорошо, что он болел очень редко, но каждый раз с опасностью для жизни. Он мог довольствоваться очень кратким сном, когда требовали того обстоятельства. В течение продолжительных промежутков времени он так строго хранил целомудрие, что о том, чтобы он находился в любовной связи с кем-либо из мужской прислуги, не могло даже возникнуть никакого подозрения, хотя поступки этого рода злоречие сочиняет, даже когда в действительности их не находит, относительно высоких особ, которым все дозволено. В езде верхом, метании дротика, особенно искусстве стрелять из лука, в упражнениях пешего строя он обладал большим искусством. Если в некоторых отношениях его можно сравнить с императорами средних достоинств, то в тех случаях, когда он находил совсем ложный или самый незначительный повод подозревать покушение на свой сан, он вел следствие без конца, смешивал правду и неправду и свирепостью превосходил, пожалуй, Калигулу, Домициана и Коммода. Взяв себе за образец этих свирепых государей, он в начале правления совершенно истребил всех связанных с ним узами крови и родства. Беды несчастных, против которых появлялись доносы об умалении или оскорблении величества, отягчали его жестокость и злые подозрения, которые в таких делах направлялись на все возможное. И если становилось известным что-нибудь подобное, он вместо спокойного отношения к делу приступал с жаром к кровавому розыску, назначал свирепых следователей, старался растянуть саму смерть в случаях казни, если это позволяли физические силы осужденных. Сложение его и внешний вид были таковы: темно-русый, с блестящими глазами, острым взглядом, с мягкими волосами, с гладко выбритыми и изящно блестевшими щеками; туловище от шеи до бедер было длинновато, ноги очень коротки и искривлены; поэтому он хорошо прыгал и бегал… Он окружил маленький домик, который служил ему обычно местом ночного отдыха, глубоким рвом, через который был перекинут разборный мостик; отходя ко сну, он уносил с собой разобранные балки и доски этого моста, а утром опять водворял их на место, чтобы иметь возможность выйти».[27]

Напишите отзыв о статье "Констанций II"

Примечания

- ↑ [www.coins.msk.ru/os/rim-titimp.shtml Хронологический перечень и титулы римских императоров, цезарей, узурпаторов и претендентов]

- ↑ 1 2 [www.an-agent.net/spravochnik_po_godam/konstantsiy_ii_flavivs_ivlivs_constantivs.html Справочник по императорам и знаменитым личностям Римской империи]

- ↑ [www.roman-emperors.org/constaii.htm DiMaio Jr., M. & Frakes, R. 'DIR-Constantius II' from De Imperatoribus Romanis]

- ↑ [oracle-vm.ku-eichstaett.de:8888/epigr/epieinzel_it?p_belegstelle=AE+1937%2C+00119&r_sortierung=Belegstelle AE 1937]

- ↑ [www.livius.org/cn-cs/constantius/constantius_ii.html Констанций II на Livius.org]

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVI.10.1.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVI.10.1-3.

- ↑ Аммиан Марцеллин,XVI.10.4.

- ↑ Аммиан Марцеллин,XVI.10.5-9.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVI.10.13.

- ↑ Аммиан Марцеллин,XVI.10.13-14.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVI.10.15.

- ↑ Аммиан Марцеллин,XVI,10.17.

- ↑ Аммиан Марцеллин,XVI.10.20-21.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.12.1-2.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.12.4-6.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.12.7.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.12.8-21.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.13.1.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.13.3.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.13.5.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.13.6-7.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.13.8-11.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.13.12-20.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.13.21-23.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XVII.13.24-33.

- ↑ Аммиан Марцеллин, XXI. 16.

Литература

- Аммиан Марцеллин. [www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Marcell/index.php Римская история]. — М., 2005. — ISBN 5-17-029112-4 ; ISBN 5-86218-212-8.

- Павел Орозий. История против язычников. — 2004. — ISBN 5-7435-0214-5.

- Жан-Клод Шейнэ. История Византии. — 2006. — ISBN 5-17-034759-6.

- Ник Констебл. История Византии / пер. с англ. А. П. Романова. — 2008. — ISBN 978-5-486-02398-9.

Отрывок, характеризующий Констанций II

Он кивнул головою, отвечая на низкий и почтительный поклон Балашева, и, подойдя к нему, тотчас же стал говорить как человек, дорожащий всякой минутой своего времени и не снисходящий до того, чтобы приготавливать свои речи, а уверенный в том, что он всегда скажет хорошо и что нужно сказать.– Здравствуйте, генерал! – сказал он. – Я получил письмо императора Александра, которое вы доставили, и очень рад вас видеть. – Он взглянул в лицо Балашева своими большими глазами и тотчас же стал смотреть вперед мимо него.

Очевидно было, что его не интересовала нисколько личность Балашева. Видно было, что только то, что происходило в его душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли.

– Я не желаю и не желал войны, – сказал он, – но меня вынудили к ней. Я и теперь (он сказал это слово с ударением) готов принять все объяснения, которые вы можете дать мне. – И он ясно и коротко стал излагать причины своего неудовольствия против русского правительства.

Судя по умеренно спокойному и дружелюбному тону, с которым говорил французский император, Балашев был твердо убежден, что он желает мира и намерен вступить в переговоры.

– Sire! L'Empereur, mon maitre, [Ваше величество! Император, государь мой,] – начал Балашев давно приготовленную речь, когда Наполеон, окончив свою речь, вопросительно взглянул на русского посла; но взгляд устремленных на него глаз императора смутил его. «Вы смущены – оправьтесь», – как будто сказал Наполеон, с чуть заметной улыбкой оглядывая мундир и шпагу Балашева. Балашев оправился и начал говорить. Он сказал, что император Александр не считает достаточной причиной для войны требование паспортов Куракиным, что Куракин поступил так по своему произволу и без согласия на то государя, что император Александр не желает войны и что с Англией нет никаких сношений.

– Еще нет, – вставил Наполеон и, как будто боясь отдаться своему чувству, нахмурился и слегка кивнул головой, давая этим чувствовать Балашеву, что он может продолжать.

Высказав все, что ему было приказано, Балашев сказал, что император Александр желает мира, но не приступит к переговорам иначе, как с тем условием, чтобы… Тут Балашев замялся: он вспомнил те слова, которые император Александр не написал в письме, но которые непременно приказал вставить в рескрипт Салтыкову и которые приказал Балашеву передать Наполеону. Балашев помнил про эти слова: «пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской», но какое то сложное чувство удержало его. Он не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Он замялся и сказал: с условием, чтобы французские войска отступили за Неман.

Наполеон заметил смущение Балашева при высказывании последних слов; лицо его дрогнуло, левая икра ноги начала мерно дрожать. Не сходя с места, он голосом, более высоким и поспешным, чем прежде, начал говорить. Во время последующей речи Балашев, не раз опуская глаза, невольно наблюдал дрожанье икры в левой ноге Наполеона, которое тем более усиливалось, чем более он возвышал голос.

– Я желаю мира не менее императора Александра, – начал он. – Не я ли осьмнадцать месяцев делаю все, чтобы получить его? Я осьмнадцать месяцев жду объяснений. Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня? – сказал он, нахмурившись и делая энергически вопросительный жест своей маленькой белой и пухлой рукой.

– Отступления войск за Неман, государь, – сказал Балашев.

– За Неман? – повторил Наполеон. – Так теперь вы хотите, чтобы отступили за Неман – только за Неман? – повторил Наполеон, прямо взглянув на Балашева.

Балашев почтительно наклонил голову.

Вместо требования четыре месяца тому назад отступить из Номерании, теперь требовали отступить только за Неман. Наполеон быстро повернулся и стал ходить по комнате.

– Вы говорите, что от меня требуют отступления за Неман для начатия переговоров; но от меня требовали точно так же два месяца тому назад отступления за Одер и Вислу, и, несмотря на то, вы согласны вести переговоры.

Он молча прошел от одного угла комнаты до другого и опять остановился против Балашева. Лицо его как будто окаменело в своем строгом выражении, и левая нога дрожала еще быстрее, чем прежде. Это дрожанье левой икры Наполеон знал за собой. La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi, [Дрожание моей левой икры есть великий признак,] – говорил он впоследствии.

– Такие предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне, – совершенно неожиданно для себя почти вскрикнул Наполеон. – Ежели бы вы мне дали Петербуг и Москву, я бы не принял этих условий. Вы говорите, я начал войну? А кто прежде приехал к армии? – император Александр, а не я. И вы предлагаете мне переговоры тогда, как я издержал миллионы, тогда как вы в союзе с Англией и когда ваше положение дурно – вы предлагаете мне переговоры! А какая цель вашего союза с Англией? Что она дала вам? – говорил он поспешно, очевидно, уже направляя свою речь не для того, чтобы высказать выгоды заключения мира и обсудить его возможность, а только для того, чтобы доказать и свою правоту, и свою силу, и чтобы доказать неправоту и ошибки Александра.

Вступление его речи было сделано, очевидно, с целью выказать выгоду своего положения и показать, что, несмотря на то, он принимает открытие переговоров. Но он уже начал говорить, и чем больше он говорил, тем менее он был в состоянии управлять своей речью.

Вся цель его речи теперь уже, очевидно, была в том, чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, то есть именно сделать то самое, чего он менее всего хотел при начале свидания.

– Говорят, вы заключили мир с турками?

Балашев утвердительно наклонил голову.

– Мир заключен… – начал он. Но Наполеон не дал ему говорить. Ему, видно, нужно было говорить самому, одному, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны балованные люди.

– Да, я знаю, вы заключили мир с турками, не получив Молдавии и Валахии. А я бы дал вашему государю эти провинции так же, как я дал ему Финляндию. Да, – продолжал он, – я обещал и дал бы императору Александру Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог, однако, присоединить их к своей империи, и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устьев Дуная. Катерина Великая не могла бы сделать более, – говорил Наполеон, все более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашеву почти те же слова, которые ои говорил самому Александру в Тильзите. – Tout cela il l'aurait du a mon amitie… Ah! quel beau regne, quel beau regne! – повторил он несколько раз, остановился, достал золотую табакерку из кармана и жадно потянул из нее носом.

– Quel beau regne aurait pu etre celui de l'Empereur Alexandre! [Всем этим он был бы обязан моей дружбе… О, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование! О, какое прекрасное царствование могло бы быть царствование императора Александра!]

Он с сожалением взглянул на Балашева, и только что Балашев хотел заметить что то, как он опять поспешно перебил его.

– Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?.. – сказал Наполеон, с недоумением пожимая плечами. – Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же? – продолжал он. – Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов, Штейн – прогнанный из своего отечества изменник, Армфельд – развратник и интриган, Винцингероде – беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который бы должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания… Положим, ежели бы они были способны, можно бы их употреблять, – продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу (что в его понятии было одно и то же), – но и того нет: они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех; но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают? Что делают все эти придворные! Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит. Один Багратион – военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность… И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе. Они его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. Un souverain ne doit etre a l'armee que quand il est general, [Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец,] – сказал он, очевидно, посылая эти слова прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем.

– Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет…

– Напротив, ваше величество, – сказал Балашев, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим фейерверком слов, – войска горят желанием…

– Я все знаю, – перебил его Наполеон, – я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово, – сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, – даю вам ma parole d'honneur que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce cote de la Vistule. [честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по сю сторону Вислы.] Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы – их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменили его и взяли другого – Бернадота, который тотчас сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией. – Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.

На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел что возразить; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что то, но Наполеон перебивал его. Например, о безумии шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить достоинство свое и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.

– Да что мне эти ваши союзники? – говорил Наполеон. – У меня союзники – это поляки: их восемьдесят тысяч, они дерутся, как львы. И их будет двести тысяч.

И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду и что Балашев в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти:

– Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, – сказал он с бледным, искаженным злобой лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. – Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, – сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом: – Et cependant quel beau regne aurait pu avoir votre maitre! [A между тем какое прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!]

Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».

В конце речи Балашева Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовои платок. Наполеон, ne глядя на них, обратился к Балашеву.

– Уверьте от моего имени императора Александра, – сказал оц, взяв шляпу, – что я ему предан по прежнему: я анаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre a l'Empereur. [Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю.] – И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной все бросилось вперед и вниз по лестнице.

После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов:

«Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre», Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его – оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора.

На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье. Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это.

Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.

За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.

– Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что Moscou называют Moscou la sainte? [святая?] Сколько церквей в Moscou? – спрашивал он.

И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:

– К чему такая бездна церквей?

– Русские очень набожны, – отвечал Балашев.

– Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, – сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.

Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.

– У каждой страны свои нравы, – сказал он.

– Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, – сказал Наполеон.

– Прошу извинения у вашего величества, – сказал Балашев, – кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.

Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.

По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», – говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что comme tout chemin mene a Rome, tout chemin mene a Moscou, [как всякая дорога, по пословице, ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву,] что есть много дорог, и что в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «Poltawa», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях.

После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подло себя Балашеву.

Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой.

– Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал? – сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.

Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.

– Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винцингероде и Штейн, – с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. – Чего я не могу понять, – сказал он, – это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не… понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же? – с вопросом обратился он к Балашеву, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.

– И пусть он знает, что я это сделаю, – сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. – Я выгоню из Германии всех его родных, Виртембергских, Баденских, Веймарских… да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России!

Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушает только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.

– И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?

Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.

– Avoir l'oreille tiree par l'Empereur [Быть выдранным за ухо императором] считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.

– Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre? [Ну у, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?] – сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим нибудь courtisan и admirateur [придворным и обожателем], кроме его, Наполеона.

– Готовы ли лошади для генерала? – прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева.

– Дайте ему моих, ему далеко ехать…

Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.

После своего свидания в Москве с Пьером князь Андреи уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но, в сущности, для того, чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему, генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.

Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагиным, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в Турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в Турецкую армию вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме; но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он ухватывался с тем большей жадностью, чем закрытое были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного.

Из представлявшихся ему деятельностей военная служба была самая простая и знакомая ему. Состоя в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своей охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию; но при всем том он знал, что, сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на все презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции.

В 12 м году, когда до Букарешта (где два месяца жил Кутузов, проводя дни и ночи у своей валашки) дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в Западную армию. Кутузов, которому уже надоел Болконский своей деятельностью, служившей ему упреком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение к Барклаю де Толли.

Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года и жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей, – точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была все та же робкая, некрасивая, стареющаяся девушка, в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Bourienne была та же радостно пользующаяся каждой минутой своей жизни и исполненная самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею. Привезенный им из Швейцарии воспитатель Десаль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык, говорил по русски со слугами, но был все тот же ограниченно умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился физически только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба; нравственно он был все такой же, как и прежде, только с еще большим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном, спящем замке. Но хотя по внешности все оставалось по старому, внутренние отношения всех этих лиц изменились, с тех пор как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, – для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, m lle Bourienne и архитектор, к другому – княжна Марья, Десаль, Николушка и все няньки и мамки.