Мануил I Комнин

| Мануил I Комнин греч. Μανουήλ Α' Κομνηνός<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>

<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Миниатюра с портретом Мануила I Комнина</td></tr> | ||

| ||

|---|---|---|

| 5 апреля 1143 года — 24 сентября 1180 года | ||

| Предшественник: | Иоанн II | |

| Преемник: | Алексей II | |

| Рождение: | 28 ноября 1118 Константинополь | |

| Смерть: | 24 сентября 1180 (61 год) Константинополь | |

| Род: | Комнины | |

| Отец: | Иоанн II | |

| Мать: | Ирина | |

| Супруга: | 1) Берта Зульцбахская 2) Мария Антиохийская | |

| Дети: | 1) Мария Комнина 2) Алексей II Комнин | |

Мануи́л I Комни́н (др.-греч. Μανουήλ Α' Κομνηνός; 28 ноября 1118 — 24 сентября 1180) — византийский император, чьё правление пришлось на поворотный момент истории как Византии, так и всего Средиземноморья. Мануил стал последним представителем Комниновского возрождения, благодаря которому страна смогла восстановить свою военную и финансовую мощь.

Своей активной и амбициозной политикой он стремился восстановить былую славу и статус Византии. За своё правление Мануил сотрудничал с Папой Римским и воевал в Южной Италии, а также обеспечил продвижение по землям империи воинов второго крестового похода. Защищая Святую землю от мусульман, Мануил объединил усилия с Иерусалимским королевством и совершил поход в фатимидский Египет[1].

Император изменил политическую карту Балкан и Восточного Средиземноморья, обеспечив византийский протекторат над венгерским королевством и ближневосточными государствами крестоносцев, а также гарантировал безопасность на западной и восточной границах империи. Однако к концу правления успехи на востоке были скомпрометированы поражением при Мириокефале, состоявшемся в значительной степени из-за неосмотрительной атаки укреплённых сельджукских позиций[2].

К Мануилу, прозванному греками «o Megas» (греч. ὁ Μέγας — «Великим»), подданные относились с большой преданностью. Также он является героем историй, написанных личным секретарём — Иоанном Киннамом, где ему приписаны многие добродетели. После контактов с крестоносцами император наслаждался репутацией «благословенного императора Константинополя» в некоторых частях латинского мира[3].

Фигура Мануила вызывает противоречия среди историков. Некоторые из них считают, что величие империи — не его личная заслуга, оно основывалось на достижениях предыдущих представителей правящей династии Комнинов, а его правление — причина дальнейшей смуты[4].

Содержание

- 1 Приход к власти

- 2 Ближневосточная политика во время второго крестового похода

- 3 Войны в Италии

- 4 Балканская политика

- 5 Отношения с Русью

- 6 Египетский поход

- 7 Отношения с Кылыч-Арсланом II: Мириокефал

- 8 Внутренняя политика Мануила Комнина

- 9 Церковные вопросы (1156—1180)

- 10 Смерть

- 11 Личность

- 12 Семья

- 13 Оценки

- 14 Мануил I Комнин в литературе

- 15 Примечания

- 16 Источники и литература

Приход к власти

Мануил Комнин был четвёртым сыном византийского императора Иоанна II и его жены Пирошки, являвшейся дочерью венгерского короля Ласло I[5]. Таким образом, он имел небольшие шансы на ромейский престол, но в 1142 году от горячки умерли два старших брата Мануила — Алексей и Андроник, а в 1143 году Иоанн II выбрал его своим наследником, в обход старшего брата — Исаака. Он заслужил это доверие благодаря тому, что с детства сопровождал отца в военных походах против сельджуков, где проявил себя смелым и решительным воином. После того как 8 апреля 1143 года Иоанн II умер во время военного похода в Киликию, Мануил по его воле был провозглашён императором[1]. Только организовав похороны отца, и по традиции повелев основать монастырь у места его гибели, Мануил переключился на упрочнение своего нового статуса.

После погребения Мануил отправил в столицу великого доместика Иоанна Аксуха с приказом арестовать своих двух наиболее опасных родственников: дядю (севастократора), и старшего брата, оба по имени Исаак. Последний жил в Большом дворце и имел доступ к сокровищнице и царским регалиям. Аксух прибыл в столицу до известий о смерти императора и успел быстро завоевать расположение столичной элиты. Прибывший в августе 1143 года Мануил был коронован новым константинопольским патриархом Михаилом II Оксеитом. Спустя несколько дней Мануил освободил своих родственников из-под стражи[6]. Кроме этого, он приказал подарить каждому домовладельцу в Константинополе по 2 золотых монеты и 200 фунтов золота (включая 200 серебряных монет) — византийской церкви[7].

Империя, полученная Мануилом Комнином в наследство от предыдущих базилевсов, сильно изменилась с момента своего основания в 395 году. В правление Юстиниана I (527—565) Византия приобрела некоторые провинции Западной Римской империи: Италию, Африку и часть Испании. Но в VII столетии страну постигли серьёзные перемены: арабы завоевали Египет, Палестину и Сирию, а позже с развитием своей экспансии присоединили Северную Африку и Испанию. Но и после этого императоры управляли довольно большим государством, занимавшим территорию Малой Азии и Балкан. В конце XI столетия Византийская империя вступила в период политического и военного упадка, который смогла большей частью преодолеть с помощью деда и отца Мануила. Но всё равно, к началу его правления перед Византией стояли большие проблемы. В Сицилии норманнам удалось изгнать ромеев, турки-сельджуки проводили схожую политику в Анатолии, в то время как в Леванте существовала новая сила — государства крестоносцев. Таким образом, задача обеспечить безопасность империи была как никогда сложна[8].

Ближневосточная политика во время второго крестового похода

Антиохийский князь

Впервые Мануилу пришлось заняться внешней политикой в 1144 году, когда правитель Антиохийского княжества Раймунд решил расширить свои владения за счёт византийской Киликии, где уже успел завоевать несколько замков. Этими действиями он нагло нарушил клятву верности, данную им Иоанну II в 1137 году[9].

Император отправил на фронт флот под командованием Димитрия Врана и армию, ведомую Просухом. Полководцы с успехом выполнили задачу: корабли опустошили приморские владения Раймунда, а воины изгнали агрессора из Киликии[1].

Однако спустя год сосед крестоносца — Эдесское графство — был захвачен воинами мосульского эмира Имад ад-Дина Занги. Князь осознал, что восточная угроза становится реальностью, а помощи из Западной Европы будет недостаточно. Вследствие этого Раймунд совершил визит в Константинополь, где после принесения клятвы получил от Мануила гарантии по защите[10].

Нападение на Конью

В 1146 году император собрал армию на военной базе Лопадия, откуда началась экспедиция в Конийский султанат. Причиной для военных действий являлось то, что султан Масуд I совершал набеги на западную Анатолию и Киликию[11]. Хотя целью этого похода и не являлись завоевания, воины Мануила разбили турок при Акроине, а также разрушили укреплённый город Филомилия[2]. Подойдя к Конье, ромеи только разграбили окрестности столицы, после чего начали отступление.

Это можно объяснить несколькими причинами: султан Масуд отправил значительный отряд в тыл византийцам, поход был нужен Мануилу для демонстрации собственной воинской доблести своей супруге[10], Мануил получил письмо от французского короля Людовика VII, который сообщал о выдвижении крестоносцев.

Прибытие крестоносцев

Комнину пришлось покинуть восточную границу, так как интересы империи требовали его присутствия на Балканах. В 1147 году он предоставил право на проход через свои владения двум армиям крестоносцев, ведомых германским императором Конрадом III и французским королём Людовиком VII.

В это время ещё были живы члены императорского двора, помнившие участников первого крестового похода, чьё прибытие также описала Анна Комнина[12]. Многие византийцы с недоверием относились к крестовому походу, чьи участники запомнились своим мародёрством и актами насилия во время своего прохода через империю. Войска ромеев следовали за иноземцами с целью защиты местного населения и последующей охраны столицы. Однако это не помогло избежать конфликтов: крестоносцы жаловались на несвоевременную доставку припасов и фуража, получая в ответ обвинения в грабеже. Ожидая этого, Мануил предусмотрительно подготовился к приёму: он отремонтировал городские стены и заключил оборонительный союз со своим бывшим врагом — конийским султаном.

Армия Конрада первой прошла через земли Византии летом 1147 года, и в записях местных авторов ей было уделено большее внимание, чем французам. Немцы избрали маршрут через Дорилей, Иконий, Ираклию. В битве при Дорилее их войско было разбито турками, и выжившие возвратились с королём в Никею, где дожидались французов. Те же, находясь в Константинополе, поверили слухам, что Конрад одерживает победы над неверными. Переправившись через Босфор, французы узнали об истинной доле своих союзников, после чего решили продолжать путь вместе с ними[1].

После окончания крестового похода отношения между Мануилом и Конрадом III улучшились: базилевс женился на родственнице императора — Берте Зульцбах (бывшей его свояченицей), также был заключён союз против сицилийского короля Рожера II[13]. Но в 1152 году Конрад III умер, а взаимопонимания с его преемником — Фридрихом Барбароссой — достигнуть не удалось.

Набег на Кипр и возмездие

Базилевсу снова пришлось обратить свой взор в сторону Антиохии в 1156 году: новый правитель княжества Рено де Шатильон обвинил его в невыплате обещанной денежной суммы и обещал атаковать византийский Кипр[14]. При нападении на остров крестоносцы пленили губернатора Иоанна Комнина (племянника Мануила) и Михаила Врану, командовавшего местной армией[15] . Латинский историк Вильгельм Тирский весьма сожалел об этой атаке, описав совершённые при ней зверства[16]. Разграбив остров, воины Рено заставили выживших выкупить своё имущество по завышенным ценам, после чего отплыли домой[17]. Антиохийский князь отправил нескольких изуродованных местных жителей в Константинополь, чтоб продемонстрировать свои независимость и презрение к Мануилу[15].

Базилевсу снова пришлось обратить свой взор в сторону Антиохии в 1156 году: новый правитель княжества Рено де Шатильон обвинил его в невыплате обещанной денежной суммы и обещал атаковать византийский Кипр[14]. При нападении на остров крестоносцы пленили губернатора Иоанна Комнина (племянника Мануила) и Михаила Врану, командовавшего местной армией[15] . Латинский историк Вильгельм Тирский весьма сожалел об этой атаке, описав совершённые при ней зверства[16]. Разграбив остров, воины Рено заставили выживших выкупить своё имущество по завышенным ценам, после чего отплыли домой[17]. Антиохийский князь отправил нескольких изуродованных местных жителей в Константинополь, чтоб продемонстрировать свои независимость и презрение к Мануилу[15].

Ответ не заставил себя ждать. Зимой 1158—1159 годов войска ромеев неожиданно вторглись в Киликийское царство, чей правитель Торос II открыто поддерживал Рено де Шатильона. Император возглавлял свои войска, находясь в авангарде с 500 всадниками[18]. Население Киликии быстро признало господство Византии, а её бывший хозяин укрылся в горах.

Он был на коне, в царском парадном облачении, со скипетром в руках и со стеммой на голове. Узду его коня и его стремя держали князь Рейнальд и латинские князья и рыцари. У ворот города процессия была встречена патриархом и духовенством, откуда направилась по разукрашенным улицам к соборному храму. В течение восьми дней в Антиохии один за другим следовали блестящие празднества, происходили турниры и давались увеселения для народа. Царь не щадил денег на подарки вельможам и на раздачу народу и принимал личное участие в праздниках[2].

Известия об успехах византийцев достигли Антиохии. Осознав, что в сражении его воины будут разбиты, Рено также понимал, что помощи ждать неоткуда (Балдуин III Иерусалимский недавно женился на Феодоре — дочери севастократора Исаака Комнина — и отрицательно относился к набегу своего соседа). Брошенный всеми, антиохийский князь явился к Мануилу в Мопсуестию, с непокрытой головой, босой, с обнажёнными руками и с верёвкой на шее, держа в руках меч острием к себе. Император сначала демонстративно отказывался принять его, продолжая общаться с придворными. Вильгельм Тирский писал о том, что эта сцена продолжалась так долго, что в итоге вызвала у всех «отвращение» и «сделала латинян презираемыми во всей Азии»[19]. В итоге, Мануил простил Рено при условии того, что Антиохия становилась вассальной территорией Византии и обязывалась поставлять воинов для службы в византийских войсках[5].

12 апреля 1159 года состоялся триумфальный въезд ромейской армии в Антиохию. В мае, во главе объединённого войска, Мануил начал поход на Эдессу. Но вскоре он отказался от этого, так как эмир Сирии Нур ад-Дин освободил 6000 христианских пленников, томившихся в его тюрьмах со времён второго крестового похода[20].

На обратном пути в Константинополь Мануил держал путь через владения иконийского султана, и близ Котиэя, в долине Тембрис, на его армию напали турки. Но неожиданное нападение было отбито, и враг бежал, хотя ромеи понесли серьёзные потери. В следующем году император возглавил поход против сельджуков в Исаврии[21].

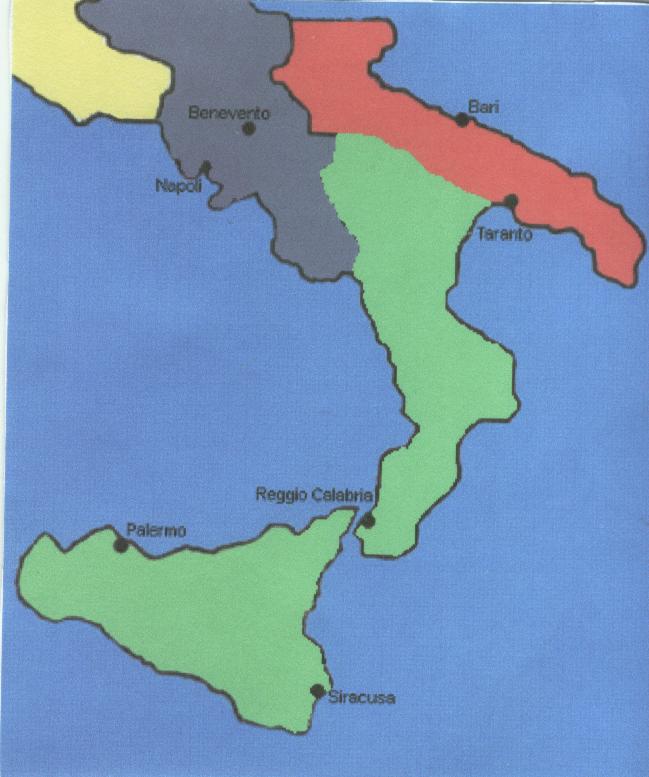

Войны в Италии

Рожер II Сицилийский

В 1147 году Мануил впервые столкнулся с Рожером II, чей флот стал грабить берега Иллирии, Далмации и Южной Греции (Коринф, Эвбею и Фивы), а также захватил Корфу, заключив при этом союз с африканскими мусульманами[1]. Однако, несмотря на набег половцев на Балканы, в 1148 году базилевс заключил союз с Конрадом III и Венецианской республикой, чья мощная флотилия одолела норманнов. В 1149 году остров Корфу был отвоёван назад, и Рожер II в отместку отправил Георгия Антиохийского с 40 кораблями в набег на Константинополь[22]. Тем временем Мануил уже договорился с Конрадом о совместных боевых действиях в Южной Италии и Сицилии. Альянс со Священной Римской империей являлся для него важнейшей целью во внешней политике, хотя после смерти Конрада отношения между государствами постепенно охладились[23].

В феврале 1154 года сицилийский король умер, и ему наследовал Вильгельм I. Его воцарение, ознаменовавшееся восстаниями против его правления в Сицилии и Апулии, и неспособность Фридриха Барбароссы договориться с норманнами подтолкнули Мануила начать вторжение на Итальянский полуостров[24]. Он отправил двух генералов в ранге себаста — Михаила Палеолога и Иоанна Дуку — с войском и флотом из 10 судов, а также большим количеством золота, прибывшим в Апулию в 1155 году[25]. Им было поручено оказание поддержки Барбароссы, чья армия находилась к югу от Альп, однако император повернул назад, уступая желанию собственного войска. Но и без поддержки союзника, ромеи смогли достигнуть больших успехов: вся Южная Италия восстала против норманнов, против Вильгельма выступила местная знать, и в их числе Роберт III Лорителло[13]. Кроме этого, многие крепости вышли из-под власти сицилийской короны — как силой, так и путём золота.

Папско-византийский альянс

Город Бари, бывший столицей византийского Катепаната Италии на протяжении столетий до прибытия норманнов, открыл свои ворота императорской армии, а его население разрушило местную цитадель. После этого, города Трани, Джовинаццо, Андрия, Таранто и Бриндизи также сдались, а войско Вильгельма (включавшее 2000 рыцарей) было разбито[26].

Воодушевлённый такими успехами, Мануил начал мечтать о восстановлении Римской империи, пусть и ценой унии православной и католической церквей, на чём настаивали посланцы папского государства для заключения альянса[19]. Римские папы постоянно не ладили с норманнами, исключая угрозу прямых военных действий, и поэтому иметь соседом на своих южных границах «цивилизованную» Восточную римскую империю было для них явно предпочтительнее. Папа Адриан IV с интересом отнёсся к возможному альянсу, который поспособствовал бы увеличению его влияния на православных христиан. Мануил также обещал большую сумму денег на снабжение войск святого престола, прося о признании Папой власти Византии над тремя приморскими городами в обмен на помощь в изгнании норманнов с Сицилии. Мануил также обещал выплатить 5000 фунтов золота лично Адриану и папской курии[27]. Переговоры быстро закончились, и альянс был заключён[24].

В этот момент в военных действиях начался перелом. Михаил Палеолог был отозван с руководящей должности в Константинополь из-за требований местной знати, особенно Роберта Лорителло, отказавшегося говорить с ним. С его уходом инициатива перешла в руки Вильгельма. В битве при Бриндизи сицилийцы контратаковали с моря и суши. При их приближении византийские наёмники потребовали выплаты золота, но после отказа, покинули бывших хозяев. Местные бароны также утратили былой энтузиазм, и вскоре Иоанн Дука остался в меньшинстве. Прибытие Алексея Комнина Вриенния не исправило положения, и в морской битве сицилийцы пленили командиров ромейской армии[28]. Мануил отправил Иоанна Аксуха в Анкону для управления новой армией, но к тому времени Вильгельм отвоевал всю Апулию.

Поражение при Бриндизи прекратило византийское владычество в Южной Италии; в 1158 году императорская армия покинула её и больше не возвращалась[29]. Никита Хониат и Киннам считали, что условия заключённого мира позволили Мануилу выйти из войны с достоинством, хотя в 1156 году сицилийский флот из 164 судов (и десятитысячным десантом) осуществил набег на Эвбею и Альмиру.

Отказ от церковной унии

Во время войны в Южной Италии, да и впоследствии, Мануил предлагал Святому Престолу унию Восточной и Западной церквей. В 1155 году папа Адриан поддержал эту идею, но тут союзники натолкнулись на ряд проблем. Адриан IV, как и его преемники, требовали признания своего религиозного авторитета всеми христианами, к их числу относился и византийский император, который не должен был повторять политику своего западного соседа[19]. Мануил же желал признания своей светской власти на Востоке и Западе[25]. Исходящие требования не удовлетворяли ни одну из сторон. Если прозападный император и принял бы условия унии, греческое население и духовенство империи сказало бы своё твёрдое «нет», что и произошло почти триста лет спустя. Несмотря на дружбу с Папой, Мануил не был удостоен титула Август. Дважды (в 1167 и 1169 годах) отправленное посольство к папе Александру III, предлагавшее объединение церквей, натолкнулось на отказ с его стороны, ибо он боялся последствий такого решения. В итоге уния так и не состоялась, православная и католическая церковь остались разъединенными.

Итальянская кампания не стала триумфом для Комнина. Анкона стала византийской базой, сицилийские норманны получили серьёзный ущерб, из-за чего мир с ними продержался вплоть до смерти Мануила. Хотя сила империи и была продемонстрирована, затраченные на войну денежные средства (порядка 2 160 000 иперпир или 30 000 фунтов золота) так и не окупились[30][31].

Византийская политика в Италии после 1158 года

В новой политической обстановке цели Византии изменились. Мануил решил организовать сопротивление попыткам Гогенштауфенов присоединить Италию. Когда началось противостояние между Фридрихом Барбароссой и северными городами Италии, базилевс активно помогал деньгами Ломбардской лиге. Стены Милана, разрушенные немцами, были восстановлены на деньги византийского императора[19]. Поражение Фридриха в битве при Леньяно 29 мая 1176 года усилило ромейские позиции. Согласно Киннаму, Кремона, Павия и множество других лигурийских городов уважительно относились к Мануилу[32]; к нему стали лучше относиться Генуя, Пиза, но не Венеция. 12 марта 1171 года византийское правительство приказало арестовать всех венецианцев, находившихся на территории империи (20 000 человек), а также конфисковать их имущество[33]. Республика Святого Марка в ответ направила флотилию из 120 судов, которая из-за эпидемии и противодействия 150 ромейских кораблей возвратилась назад[34]. Мануил решился подтвердить за Венецией все прежние права с прибавкой вознаграждения пострадавшим только в 1175 году, испугавшись объединения республики с норманнами[19].

В 1177 году в Венеции послы германского императора и его итальянских противников подписали мирный договор. После этого византийская политика в этом направлении оказалась в тупике, так как империи здесь больше не на кого было опереться[35].

Балканская политика

На Балканском полуострове Мануил стремился сохранить позиции империи, достигнутые при Василии II более 100 лет назад. С 1129 года отношения с венграми и сербами были хорошими. Но в 1149 году великий жупан Урош II по наущению Рожера II отказал Мануилу в повиновении[5].

На Балканском полуострове Мануил стремился сохранить позиции империи, достигнутые при Василии II более 100 лет назад. С 1129 года отношения с венграми и сербами были хорошими. Но в 1149 году великий жупан Урош II по наущению Рожера II отказал Мануилу в повиновении[5].

Император совершил поход в Старую Сербию (1150—1152) и заставил жупана признать свой вассальный статус[36]. После этого базилевс провёл ряд атак на венгров с целью аннексии территорий в районе реки Савы. В 1151—1153 и 1163—1168 годах Мануил осуществил походы в Венгрию, где собрал большие трофеи, и в 1167 году продолжил военные действия, отправив в эту страну 15 000 человек под началом Андроника Контостефана[37]. Полководец разбил венгров в битве при Сирмиуме, и по заключённому мирному договору к Византии отходили Срем, Босния и Далмация. Таким образом, к 1168 году практически всё восточное побережье Адриатики принадлежало Мануилу[38].

Византия стремилась присоединить Венгрию не только путём силы, но и дипломатией. Наследник Бела III, младший брат венгерского короля Иштвана III, был отправлен в Константинополь для получения образования при дворе Мануила, желавшего выдать за него собственную дочь Марию и сделать его собственным наследником, под чьей властью были бы оба государства. В столице Бела получил имя Алексей и титул деспота, которым именовался только византийский император. Однако замысленному не суждено было осуществиться. В 1169 году жена императора Мария Антиохийская родила Мануилу сына Алексея, моментально ставшего его наследником, а в 1172 году со смертью Иштвана Бела отправился домой. Но перед уездом он поклялся Мануилу в том, что всегда будет «учитывать интересы императора и ромеев». Бела III сдержал своё слово: пока царствовал Мануил, он не пытался вернуть Хорватию[38].

Отношения с Русью

Мануил Комнин стремился привлечь русских князей на свою сторону в конфликтах с Венгрией и, в меньшей степени, Сицилией. В конце 1140-х за власть в Киевской Руси боролись три князя: киевский князь Изяслав Мстиславич, связанный с венгерским королём Гезой II, был враждебен империи; князь Ростово-Суздальский Юрий Долгорукий был союзником Мануила (symmachos), в то время, как галицкий князь Владимир Володаревич (Владимирко) считался вассалом базилевса (hypospondos). Расположенная на севере и северо-востоке Венгрии Галиция играла важную роль во время войн между Византией и Венгрией. Со смертями Изяслава и Владимирко ситуация изменилась: Киев захватил Юрий, а новый галицкий князь Ярослав стал союзником венгров.

В 1164—1165 годах двоюродный брат Мануила — Андроник Комнин — сбежал из Византии, оказавшись при дворе Ярослава Галицкого. Эта ситуация создавала серьёзную угрозу для императорского престола, и Мануил решил помиловать своего кузена, разрешив тому вернуться в Константинополь (1165). С киевским князем Ростиславом был заключён договор о выставлении для нужд империи воинского отряда, а Ярослав согласился вернуться под ромейскую опеку. Галицкий князь позже помог Византии своим участием в войне с половцами[39].

Дружба с Галицией была выгодна Мануилу, отправившему в 1166 году две армии в поход против венгров. Первое войско вошло в королевство через Южные Карпаты, когда второе с помощью Ярослава продвигалось через Карпаты. Так как противник сосредоточил свои войска под Стремом и Белградом, византийцы полностью разорили Трансильванию[40].

Египетский поход

Альянс с Иерусалимским королевством

Король Амори I Иерусалимский решил присоединить к своему государству фатимидский Египет, в котором происходили бесконечные войны за власть между визирями[41]. В 1165 году он во главе посольства отправился к византийскому двору с предложением о браке (Мануил в 1161 году женился на кузине Амори — Марии Антиохийской)[42]. Спустя 2 года король Иерусалима женился на внучатой племяннице императора — Марии Комнине. Альянс был заключён в 1168 году, и новые союзники поделили Египет: Мануил получал прибрежные земли, Амори — оставшиеся. Осенью 1169 году базилевс отправил экспедицию из 20 военных кораблей, 150 галер и 60 транспортников, находившуюся под командованием его племянника и великого дуки Андроника Контостефана и Амори, в Аскалон[42][43]. Вильгельм Тирский, участвовавший в переговорах, был поражён присутствием больших транспортников, применявшихся для перевозки лошадей[44].

Мануил этим походом стремился поддержать баланс сил на Ближнем Востоке, так как контроль над Египтом в борьбе крестоносцев и мусульман играл важную роль в этом регионе. Успешная атака давала Византии преимущества: данные земли со времён Римской империи были важными экспортёрами зерна, часть которого отправлялась в Константинополь вплоть до завоевания Египта арабами в VII веке. Ожидаемые доходы манили к себе завоевателей, и этой войной также закладывалась основа для долгосрочного союза ромеев и крестоносцев[41].

Провал экспедиции

Объединённое войско христиан осадило Дамиетту 27 октября 1169 года, но эта военная операция ничем не закончилась. К моменту их прихода в Египте власть захватили ставленники сирийского эмира: Асад ад-Дин Ширкух ибн Шади и Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, укрепившие гарнизон крепости и снабдившие его провиантом. Между крестоносцами и византийцами начались раздоры. По версии последних, европейцы не желали делиться трофеями, а они сами страдали из-за голода[45]. Контостефан отдал приказ начать приступ, а король сепаратно заключил мир с осаждёнными. С другой стороны, Вильгельм Тирский отметил, что ромеи также были не безупречны[46]. После заключения мира имперский флот, возвращаясь домой, попал в шторм, потопивший часть кораблей[47].

Объединённое войско христиан осадило Дамиетту 27 октября 1169 года, но эта военная операция ничем не закончилась. К моменту их прихода в Египте власть захватили ставленники сирийского эмира: Асад ад-Дин Ширкух ибн Шади и Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, укрепившие гарнизон крепости и снабдившие его провиантом. Между крестоносцами и византийцами начались раздоры. По версии последних, европейцы не желали делиться трофеями, а они сами страдали из-за голода[45]. Контостефан отдал приказ начать приступ, а король сепаратно заключил мир с осаждёнными. С другой стороны, Вильгельм Тирский отметил, что ромеи также были не безупречны[46]. После заключения мира имперский флот, возвращаясь домой, попал в шторм, потопивший часть кораблей[47].

Несмотря на неудачу, Амори пытался повторить поход и продолжал поддерживать хорошие отношения с Византией[48]. В 1171 году он прибыл в Константинополь, когда Египет перешёл под власть Саладина. Мануил организовал для короля приём, продемонстрировавший его вассальную зависимость от империи[49]. В 1177 году флот из 150 кораблей отправился к Египту, но вернулся обратно, так как часть знати королевства Иерусалим была против новой войны[50].

Отношения с Кылыч-Арсланом II: Мириокефал

Между 1158—1161 годами византийцы провели ряд военных походов против сельджукского Конийского султаната, закончившихся заключением мирного договора в 1162 году. По нему некоторые пограничные районы, включая Сивас, переходили под власть империи в обмен на денежные выплаты[51]. Однако султан Кылыч-Арслан II по-своему исполнял условия договора: от сдачи городов он отказался, при этом набегами туркменской конницы оттеснял греческое население к берегу Чёрного моря и Босфора[52]. Стоит отметить, что Мануил соблюдал мирный договор с рыцарским благородством, что было весьма необычно для византийской дипломатии. За это время Арслан смог одолеть оставшихся соперников. Только в 1176 году император решил преподать урок своему вероломному соседу и собрал имперскую армию для захвата столицы султаната — Коньи. Для этого он решил сперва отвоевать города Дорилей и Сувлей, откуда и должно было начаться вторжение[53].

Поход начался жарким летом, хотя более выгодным временем была бы весна. Византийское войско, насчитывавшее 35 000 человек, было весьма громоздким, в письме к английскому королю Генриху II Мануил сообщил, что длина его армии составляет 16 километров[54]. Маршрут проходил через Лаодикею, Келен, Аполлонию и Антиохию (Фригийскую). Недалеко от Мириокефала войско встретили послы султана, предложившие мир на условиях предыдущих договоров. Старые генералы советовали воспользоваться этим благоприятным случаем и заключить мир с султаном. Но более молодые придворные уговорили императора дать решительный ответ, что только под стенами Икония он согласится вступить в переговоры.[2]

Мануил за время похода совершил ряд тактических ошибок, например, не приказав провести разведку дальнейшего пути[55]. Из-за этого 17 сентября 1176 года византийцы были разбиты сельджуками Кылыч-Арслана, попав в засаду при переходе узкого горного перехода[56]. По данным ромейских авторов, Мануил был готов покинуть своих воинов, однако Андронику Контостефану удалось уговорить остаться в лагере. После битвы император до самой смерти не мог забыть этот разгром[57].

Арслан согласился предоставить путь для отступления на следующих условиях: разрушить укрепления Дорилея и Сувлея. Однако воины Мануила разрушили только последнюю крепость, так как сам султан не соблюдал условия мира 1162 года[58]. Тем не менее, мириокефальское поражение отрицательно сказалось на престиже Византии. Комнины сделали многое, чтобы преодолеть уроки битвы при Манцикерте, но и спустя 105 лет ромеи были побеждены сельджуками. В Западной Европе после этого Мануила стали именовать не императором ромеев, а королём греков[56].

Однако Мириокефал не нанёс империи такой урон, как это представлялось Мануилу и европейцам. Византийская армия не была полностью уничтожена[56]. Больше всего понесло потери правое крыло, где находились союзники: венгры, сербы, воины Рено Антиохийского, а также обоз, бывший главной целью нападения[53]. Поэтому спустя год Иоанн Ватац смог отбить вторжение сельджуков с помощью столичных и местных войск[53]. После этой победы сам Мануил во главе небольшого отряда выгнал противника из города Баназ, южнее Кютахьи[58]. Однако военные действия в дальнейшем шли с переменным успехом[5].

Внутренняя политика Мануила Комнина

В самой стране Мануил продолжал политику, чью основу заложили ещё его дед и отец. При его правлении в Византию активно прибывали иностранные рыцари, желавшие заработать золото и славу на службе империи. Кроме этого Константинополь наводнили иностранные купцы, большей частью из Венеции, Генуи и Пизы[59].

Комнины опирались на крупную земельную знать, и Мануил придерживался этой тактики. В 1143 году он издал новеллу, по которой вводился запрет на передачу земли, пожалованной императором, лицам, не принадлежащие сенатскому и военному сословиям. Она была весьма важна для базилевса, и он повторил её в 1155 и 1170 годах. С её помощью упрочнялась система проний — византийского аналога феодальных ленов[60].

При Мануиле своего расцвета достигла откупная система. По ней в провинцию направлялись правители и администраторы, получавшие оплату своих услуг за счёт местного населения. Само собой, что от этого процветала коррупция и правовой беспредел, но аристократы, получавшие эти должности становились вернейшими сторонниками Комнина[61]. К тому же, император часто переводил свободных граждан в париков, становившихся слугами и работниками частных лиц.

В то же время, в 1158 году был издан хрисовул, подтвердивший за большинством монастырей права на земельные владения, но и запретивший приобретение новых. Тем самым император боролся с увеличением силы церкви, которая в прошлом весьма сильно влияла на жизнь государства[59].

Церковные вопросы (1156—1180)

В правление Мануила Комнина было три богословских разночтения. В 1156—1157 годах возник вопрос, предложил ли Иисус себя в жертву за грехи всего мира во имя Отца и Святого Духа, или ещё и Логоса (т.e. во имя себя)[62]. Константинопольский собор 1157 года постановил, что Иисус пожертвовал собой ради Святой Троицы, хотя такая компромиссная трактовка вызвала протест у антиохийского патриарха Сатириха Пантевгена, низложенного за это[5].

Спустя 10 лет противоречия вызвала фраза Христа: «Отец Мой более Меня», ссылавшаяся на Его Божественную и человеческую природу или на их союз[62]. Деметрий Лампе, византийский дипломат, возвратившийся с запада, не соглашался с трактовкой, что Христос уступал Своему Отцу по человечеству, но был равен Ему по Божеству - единству Божественной природы как Единородный Сын (Халкидонский орос). Мануил, не исключавший тогда возможной церковной унии, указал на верность формулы, и 2 марта 1166 года синод высказался в поддержку его позиции[5]. Отказавшиеся признать решение синода были сосланы, а их имущество конфисковано. Среди противников императорской концепции был и его племянник — Алексей Контостефан[63].

Третий религиозный вопрос возник в 1180 году, когда базилевс высказался против формулы отречения, которую произносили новообращённые мусульмане. Анафема была направлена на мусульманское представление о Боге и включала в себя 112-ю суру Корана в византийском переводе:

|

Анафема богу Мухаммеда, о котором он говорит, что он есть бог, который не рождал, не был рожден, которому никто не подобен[64] |

|

Однако император посчитал, что таким образом подвергался анафеме истинный Бог. Мануил созвал собор, ожидая получить от архиереев и патриарха одобрение на изъятие формулировки из огласительных книг всех церквей. Однако церковные иерархи встретили это предложение отрицательно. В итоге был принят компромиссный вариант, в котором взамен изъятой формулы была добавлена новая анафема против Мухаммеда и его учения[64].

Смерть

К концу жизни император охладел к политике и увлекся вместо неё астрологией[35], за что был осуждаем многими церковными иерархами и историками. Иоанн Каматир посвятил императору астрологическую дидактическую поэму «О круге зодиака».

Мануил I заболел в марте 1180 года и окончательно оставил управление страной. Отпраздновав свадьбу своего сына Алексея II с дочерью французского короля[65], Мануил умер в присутствии своего сына и двора. Но перед смертью он отрёкся от астрологической науки и повелел постричь себя в монахи под именем Матфея[66]. Прах императора был захоронен в часовне монастыря Пантократор.

Личность

...Светловолосый, как и все Комнины, и очень красивый, он, сын мадьярской принцессы, отличался настолько темной кожей, что однажды венецианцы, после ссоры с греками при осаде Корфу, насмехаясь над Мануилом, посадили на галеру разряженного под императора негра и возили его под шутовские славословия.[35].

Мануил Комнин был представителем нового поколения императоров Византии, являвшим собой своеобразный симбиоз двух разнонаправленных культур: западноевропейской и ромейской.

Он был физически крепким, организовывал и принимал участие в рыцарских турнирах, что сильно удивляло его подданных, а также обладал весёлым нравом. Император был обворожительным, привлекал симпатии других. Но при этом он имел литературное образование, считал себя знатоком в богословии, с удовольствием принимая участие в догматических спорах[1].

Мануил Комнин описывается византийскими литературными источниками как весьма мужественный человек. Рассказы о нём, схожие с европейскими рыцарскими романами, упоминали о его силе, ловкости и бесстрашии. Согласно им, на турнире он победил двух сильнейших итальянских рыцарей, а у Рено Антиохийского не получалось поднять его копьё и щит. В одном бою император собственноручно убил сорок турок, а в схватке с венграми — схватил их знамя, первым преодолев мост, отделявший его армию от врага. В другой раз Мануил невредимым пробился через пятьсот турок, до этого попав в засаду, когда его сопровождали только родной брат Исаак и Иоанн Аксух[67].

Мануил Комнин описывается византийскими литературными источниками как весьма мужественный человек. Рассказы о нём, схожие с европейскими рыцарскими романами, упоминали о его силе, ловкости и бесстрашии. Согласно им, на турнире он победил двух сильнейших итальянских рыцарей, а у Рено Антиохийского не получалось поднять его копьё и щит. В одном бою император собственноручно убил сорок турок, а в схватке с венграми — схватил их знамя, первым преодолев мост, отделявший его армию от врага. В другой раз Мануил невредимым пробился через пятьсот турок, до этого попав в засаду, когда его сопровождали только родной брат Исаак и Иоанн Аксух[67].

Помимо Византии, фигура Мануила была популярна и в средневековой Руси. Ему был посвящён целый сонм былин и легенд. По одной из них, 1 августа 1164 года князь владимирский Андрей Боголюбский победил булгар, и в этот же день Мануил совершил победоносный поход на сарацин. Узнав о таком совпадении, правители решили установить празднование этой даты. В Великом Новгороде базилевс стал героем сказания «О чудном видении Спасова образа Мануилу, царю греческому» («О Спасе Мануила»). Согласно ему, икона новгородского Софийского собора Спас на престоле была написана самим Мануилом и явила ему чудо. Наказав за неподобающее поведение греческого священника, император стал жертвой Спаса, повелевшего ангелам отплатить императору той же монетой. Обнаружив утром на своём теле раны и наказующий жест на иконе, базилевс перестал вмешиваться в церковные дела[68].

Семья

Жёны и дети

Мануил Комнин был дважды женат. Его первой супругой в 1146 году была Берта Зульцбахская, свояченица Конрада III. Она умерла в 1159 году, оставив двух дочерей:

- Мария Комнина (1152—1182), жена Ренье Монферратского.

- Анна Комнина (1154—1158)[69].

Вторая супруга — Мария Антиохийская, дочь Раймунда и Констанции Антиохийской, вышла замуж в 1161 году. Она родила базилевсу сына:

- Алексей Комнин, наследовавший престол в 1180 году[70].

Император имел также и незаконнорождённых детей:

От Феодоры Вататцины:

- Алексей Комнин (родился в начале 1160-х), признанный своим отцом и получивший титул себастократора. Был кратковременно женат на Ирине Комнине, незаконнорождённой дочери Андроника Комнина в 1183—1184 годах. Затем был ослеплён своим свёкром, жил по крайне мере до 1191 года. Известен благодаря Хониату[71].

От Марии Таронитиссы, жены протовестиария Иоанна Комнина:

- Алексей Комнин, кравчий, бежавший из Константинополя в 1184 году и позже участвовавший в норманнском вторжении и осаде Фессалоник 1185 года.

От других любовниц:

- Дочь, чьё имя неизвестно. Родилась в 1150 году и вышла замуж за Феодора Маврозома до 1170 года. Некоторые из её потомков правили Конийским султанатом[72].

- Дочь, чьё имя неизвестно, родилась около 1155 года. Была бабушкой писателя Димитрия Торника[73].

Предки

Оценки

Внешняя политика

Мануил стремился восстановить с помощью армии былое величие Византийской империи в Средиземноморье. Когда он умер в 1180 году, прошло 37 лет с тех пор, как в Киликии отец провозгласил его будущим императором. Прошедшее время Мануил был занят войнами со всеми своими соседями. Его отец и дед сделали многое, чтобы ромеи забыли унижения Манцикерта, и благодаря им он получил государство в лучшем состоянии за весь XII век. Хотя и очевидно, что он использовал полученное в полном объёме, так и неясно насколько эффективно он это сделал[4].

Мануил Комнин показал себя энергичным государем, чей оптимистичный взгляд сформировал внешнюю политику. Однако, несмотря на военный талант базилевса, он так и не смог восстановить престиж своей родины. Некоторые историки критиковали Мануила за нереалистичные идеи, приводя в пример его египетский поход, которым он желал показать достигнутую мощь. Его самая большая кампания, направленная против сельджукского Конийского султаната, закончилась унизительным перемирием. Дипломатические усилия императора также ничего не принесли, когда папа Александр III помирился с императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой.

Внутренняя политика

Никита Хониат упрекал Мануила Комнина за рост налогов, доход от которых он щедро тратил. Греческие и латинские летописи отмечают, что император тратил средства во всех сферах и был готов сэкономить на одном, направив деньги в другое[21]. Мануил не экономил на армии, флоте, дипломатии, церемониях, строительстве дворцов, своей семье и тех, кто искал его патронажа. Все его расходы ложились тяжёлым бременем на экономику Византии, например, затраты на итальянские войны, подарки крестоносцам и финансирование провальных экспедиций 1155—1156, 1169 и 1176 годов.

Эти убытки, однако, удачно нивелировались политикой на Балканах, где базилевс смог расширить границы империи и обеспечить безопасность Греции и Болгарии. При большей удаче он управлял бы не только богатыми сельским хозяйством районами Восточного Средиземноморья и Адриатики, но и контролировал бы торговые пути этого региона. Но и без этого, его войны с венграми дали контроль над побережьем Далмации и торговым маршрутом по реке Дунай от Венгрии до Чёрного моря. Балканские походы принесли большое количество трофеев, рабов и скота[74]; Киннам был впечатлён тем, сколько оружия ромеи забрали у убитых венгров в 1167 году[75]. Даже провальные войны против турок были окуплены захваченным имуществом[74].

Благодаря этому, экономический подъём западных провинций, стартовавший при Алексее Комнине, продолжался вплоть до конца XII столетия. В стране было отмечено активное строительство, восстанавливались старые города, разрушенные сельджуками, и строились новые[59]. Торговля также процветала, и население Константинополя — крупнейшего торгового центра империи — при Мануиле находилось между 500 000 и 1 000 000 человек, что делало его крупнейшим в Европе. Основным источником богатства императора был коммеркион — таможенная пошлина, взимаемая с импортных и экспортных товаров. Этот сбор давал Комнину 20 000 иперпир каждый день[76].

Кроме этого, византийская столица подверглась европейской миграции. Сама космополитичная природа города объясняла присутствие итальянских купцов, а также наличие крестоносцев, стремившихся достичь Святой Земли. Венецианцы, генуэзцы и другие торговцы начали использовать эгейские порты для торговых операций, доставляя товары из государства крестоносцев и Египта на запад, параллельно ведя торговлю в Константинополе[77]. Эти купцы стимулировали спрос в городах Греции, Македонии и Ионических островов, создавая новые источники богатств в стране с преимущественно аграрной экономикой[78]. Фессалоники — второй город империи, проводили летом ярмарку, на которую приезжали балканские торговцы, а в Коринфе было налажено шёлковое производство. Всё это красноречиво свидетельствует о том, что императоры династии Комнинов смогли обеспечить успешное экономическое развитие своего государства[40].

Наследие

Для своих придворных Мануил являлся «божественным императором». Спустя годы Никита Хониат описывал его как «наиболее благословенного императора», а спустя столетие Иоанн Ставракий считал его «великим в делах». Иоанн Фока, бывший солдатом в армии Мануила, считал его «спасителем мира» и славным императором[79]. Базилевса вспоминали во Франции, Италии и государствах крестоносцев как сильнейшего правителя в мире[5]. Генуэзский автор отмечал: «Со смертью господина Мануила, самого благословенного императора Константинополя … всему христианскому миру было нанесено большое разорение и вред[77]». Вильгельм Тирский называл Мануила «великодушным человеком несравненной энергии». Для рыцаря Робера де Клари «император был поистине доблестным человеком и самым богатым из всех христианских государей, которые когда-либо были на свете, и самым щедрым»[80].

Напоминанием о византийском влиянии на Ближнем Востоке является церковь Пресвятой Богородицы в Вифлиеме. В 1160-х годах здание было отделано мозаикой, изображавшей покровителей постройки, к которым относился и Мануил[81]. На южной стене надпись на греческом языке гласит: «Настоящая работа завершена монахом Ефремом, художником и мастером по мозаике, во время правления Мануила Порфирородного Комнина и во время великого короля Иерусалима, Aмори». Упоминание Мануила первым символизировало общественное признание его лидерства в христианском мире. Также он выступал как защитник православных и христианских святынь. Комнин был инициатором строительства и украшения базилик и православных монастырей Святой земли, включая церковь Гроба Господня в Иерусалиме, где благодаря его усилиям византийскому духовенству было дозволено проводить ежедневно свои литургии. Все эти шаги укрепляли статус Византии как сюзерена государств крестоносцев, а её гегемония в Антиохии и Иерусалиме была согласована с местными правителями — Рено и Амори. Мануил стал последним императором, способным благодаря своим военным и дипломатическим успехам именовать себя «правителем Далмации, Боснии, Хорватии, Сербии, Болгарии и Венгрии», то есть всех стран Балканского полуострова[82].

Ромейская держава выглядела внушительно, когда умер Мануил. Империя обрела могущество, экономическое процветание и безопасные границы во время правления Алексея, Иоанна и Мануила Комнинов. Однако в государстве остались серьёзные проблемы. Византийский двор требовал сильного лидера, способного удерживать его в повиновении. Норманны в Сицилии и турки в Анатолии не собирались поддерживать мир с Византией, и только благодаря сильным императорам государство могло отражать их нападения. Венецианцы, бывшие союзником империи долгое время, после 1180 года пересмотрели свою позицию.

Исходя из вышесказанного, державе требовался сильный правитель, способный держать в узде внешних врагов и пополнить оскудевшую имперскую казну. Но сын Мануила был ещё ребёнком, а непопулярное регентское правительство его матери было быстро свергнуто. Эти события ослабили правящую династию, а вместе с ней и всю Византийскую империю[65].

Отношение историков

...мы бы сравнили империю Мануйлова времени с прекрасным на вид имением, в котором хозяйство ведется блестящим образом и на широкую ногу, но весь этот блеск покупается на занятые деньги, вследствие чего со смертью хозяина сейчас же наступает полное банкротство, в котором наследники не знают, как разобраться[1].

Историки XVIII века весьма неоднозначно относились к Мануилу. Автор книги История революции в Константинопольской империи М. де Бюриньи, считал, что в его царствование были достигнуты серьёзные внешнеполитические успехи, но за счёт ухудшения состояния экономики Византии. Писатель Шарль Тибо, выпустивший «Историю Поздней Империи», весьма отрицательно относился к базилевсу. Обладатель благородных качеств, он, из-за действий министров, начал относиться к подданным как к рабам. Тратя на своих фаворитов и войны большие суммы, Мануил добывал их путём увеличения налогов, тем самым разоряя города и крестьян. Эдвард Гиббон считал, что император не унаследовал своего отца и истощил казну империи[83].

В XIX веке отношение к Мануилу Комнину не изменилось. Немецкий историк Ф. Вилькен нейтрально относился к императору, образованному и физически сильному, который оказывал предпочтение латинянам и собирал большие налоги с собственного народа. Его французский коллега де Сегюр считал главным преступлением монарха отсутствие морального стержня, из-за чего в Византии процветали интриги и разврат. Г. Ф. Герцберг считал Мануила продолжателем политики отца и деда, которому удалось добиться многих успехов, но «беспредельные мечтания» о величии империи подорвали силы как государя, так и его родины[84].

Представители российской школы византологии относились к Мануилу со сдержанным чувством. А. А. Васильев считал просчётом Мануила полное невнимание к восточной границе, взамен направившему силы и ресурсы на неудачную политику в Италии и Венгрии. Помимо этого, активное привлечение иностранцев впоследствии сыграло печальную роль в дальнейшей судьбе Византии[19].

В противовес Васильеву, немецкие историки положительно оценивали западничество Мануила Комнина. Они указывали на его рыцарскую натуру, хотя и признавали невозможность восстановления былого величия империи. Например, К. Дитрих поддерживает проведённые базилевсом реформы внутреннего управления, а также приём на службу европейцев[85].

Мануил I Комнин в литературе

-

Константинос Кавафис. «Мануил Комнин».

-

Александр Говоров. «Византийская тьма».

Напишите отзыв о статье "Мануил I Комнин"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Успенский Ф. И. [rikonti-khalsivar.narod.ru/Usp4.11.htm История Византийской Империи. Глава XI. Начальные годы царствования Мануила Комнина. Второй крестовый поход]. — 2005.

- ↑ 1 2 3 4 Успенский Ф. И. [rikonti-khalsivar.narod.ru/Usp4.14.htm История Византийской Империи. Глава XIV. Восточная политика Мануила. Турки и христианские государства в Сирии и Палестине]. — 2005.

- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 3

- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 3-4

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 A. Stone, [www.roman-emperors.org/mannycom.htm Manuel I Comnenus]

- ↑ E. Gibbon. he History of the Decline and Fall of the Roman Empire. — р. 72

- ↑ Д. Норвич. История Византии. — с. 388

- ↑ "Byzantium", Papyros-Larousse-Britannica, 2006

- ↑ Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 63—66.

- ↑ 1 2 Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов [krotov.info/acts/12/2/kinnam_2.htm Книга 2]

- ↑ W. Treadgold. A History of the Byzantine State and Society. — р. 640

- ↑ Комнина А. [krotov.info/acts/11/komnina/aleks_00.html Алексиада]. — 1996.

- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 621

- ↑ P.P. Read. The Templars. — р. 238

- ↑ 1 2 P.P. Read. The Templars. — р. 239

- ↑ William of Tyre. Historia, XVIII, [thelatinlibrary.com/williamtyre/18.html#10 10]

- ↑ C. Hillenbrand. The Imprisonment of Raynald of Châtillon. — р. 80

- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 67

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Васильев А. А. Глава 6. Внешняя политика Мануила I и второй Крестовый поход // [www.hrono.ru/libris/lib_we/vaa213.html#vaa213para06 История Византийской Империи]. — Т. 2.

- ↑ Д. Норвич. История Византии. — с. 404

- ↑ 1 2 K. Paparrigopoulos. History of the Greek Nation. — р. 134

- ↑ Д. Норвич. История Византии. — с. 395

- ↑ P. Magdalino. The Byzantine Empire. — р. 621

- ↑ 1 2 J. Duggan. The Pope and the Princes. — р. 122

- ↑ 1 2 J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р. 114

- ↑ Д. Норвич. История Византии. — с. 400

- ↑ William of Tyre. Historia, XVIII, [thelatinlibrary.com/williamtyre/18.html#2 2]

- ↑ J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р. 115

- ↑ J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р 115—116

- ↑ J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р.116

- ↑ W. Treadgold. A History of the Byzantine State and Society. — р. 643

- ↑ Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов [krotov.info/acts/12/2/kinnam_5.htm Книга 5]

- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 84

- ↑ Д. Норвич. История Византии. — р. 407

- ↑ 1 2 3 С. Дашков, Императоры Византии

- ↑ Curta. Southeastern Europe in the Middle Ages. — XXIII

- ↑ Birkenmeier 2002, С. 241.

- ↑ 1 2 J.W. Sedlar. East Central Europe in the Middle Ages. — р. 372

- ↑ Д. Оболенский. Византийское содружество наций. — с. 299—302.

- ↑ 1 2 M. Angold. The Byzantine Empire, 1025—1204. — р. 177.

- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 73

- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 74

- ↑ J. Phillips. The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople. — р. 158

- ↑ William of Tyre. A History of Deeds Done Beyond the Sea

- ↑ R. Rogers. Latin Siege Warfare in the Twelfth Century. — р. 84-86

- ↑ William of Tyre. Historia, XX [thelatinlibrary.com/williamtyre/20.html#15 15-17]

- ↑ T.F. Madden. The New Concise History of the Crusades. — р. 68

- ↑ T.F. Madden. The New Concise History of the Crusades. — р. 68—69

- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 75

- ↑ J. Harris. Byzantium and The Crusades. — р. 109

- ↑ I. Health. Byzantine Armies. — р. 4

- ↑ K. Paparrigopoulos. History of the Greek Nation, . — р. 140

- ↑ 1 2 3 J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р. 128

- ↑ J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р. 132

- ↑ J. Bradbury. Medieval Warfare. — р. 176

- ↑ 1 2 3 D. MacGillivray Nicol. Byzantium and Venice. — р. 102

- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 98

- ↑ 1 2 W. Treadgold. A History of the Byzantine State and Society. — р. 649

- ↑ 1 2 3 Сказкин Ф. И. [historic.ru/books/item/f00/s00/z0000048/st024.shtml История Византии. Том 2. Глава 12. Провинциальная аристократия у власти. Внутренняя политика первых Комнинов].

- ↑ Сюзюмов, 1957, с. 64.

- ↑ Сюзюмов, 1957, с. 61-62.

- ↑ 1 2 J.H. Kurtz. History of the Christian Church to the Restoration. — р. 265—266

- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 217

- ↑ 1 2 G.L. Hanson. Manuel I Komnenos and the "God of Muhammad". — р. 55.

- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Medieval Empire. — р. 194

- ↑ Н. Хониат. История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. — Том 1, книга 7

- ↑ E. Gibbon. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. — р. 73

- ↑ Брюсова, 1971, с. 85—86.

- ↑ Garland-Stone. [www.roman-emperors.org/bertha.htm Bertha-Irene of Sulzbach, first wife of Manuel I Comnenus]

- ↑ K. Varzos. Genealogy of the Komnenian Dynasty. — р. 155

- ↑ Každan-Epstein. Change in Byzantine Culture. — р. 102

- ↑ C.M. Brand. The Turkish Element in Byzantium. — р. 1—25

- ↑ K. Varzos. Genealogy of the Komnenian Dynasty. — р. 157a

- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 174

- ↑ Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов [krotov.info/acts/12/2/kinnam_6.htm Книга 6]

- ↑ J. Harris. Byzantium and the Crusades. — р. 26

- ↑ 1 2 G.W. Day. Manuel and the Genoese. — р. 289—290

- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 143—144

- ↑ J. Harris. Byzantium and the Crusades

- ↑ Робер де Клари. Завоевание Константинополя, XVIII. — М.: Издательство «Наука», 1986. — С. 16.

- ↑ B. Zeitler, [findarticles.com/p/articles/mi_m0422/is_n4_v76/ai_16547936/pg_20 Cross-cultural interpretations]

- ↑ Д. Оболенский. Византийское содружество наций. — с. 17.

- ↑ Каждан, 1964, с. 55—58.

- ↑ Каждан, 1964, с. 61—68.

- ↑ Каждан, 1964, с. 71—73.

Источники и литература

Источники

- Иоанн Киннам. [krotov.info/acts/12/2/kinnam_0.htm] // Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. — СПб.: Типография Григория Трусова, 1859.

- Никита Хониат, История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. [www.hrono.ru/libris/lib_n/niketas100.html].

- William of Tyre, Historia Rerum In Partibus Transmarinis Gestarum (A History of Deeds Done Beyond the Sea), translated by E. A. Babock and A. C. Krey (Columbia University Press, 1943). See the original text in the [thelatinlibrary.com/williamtyre.html Latin library].

Литература

- Брюсова В. Г. [www.vremennik.biz/BB%2032%20%281971%29 Новгородская легенда о Мануиле, царе греческом; Приложение: «О чюдном видѣнии Спасова образа како явися благоверному царю греческому Мануилу, еже он же написа»] // Византийский Временник. — 1971. — № 32. — С. 85–103.

- Васильев А. А. [www.hrono.ru/libris/lib_we/vaa213.html#vaa213para06 Внешняя политика Мануила I и второй Крестовый поход] // История Византийской империи. — М.: Алетейя, 2000. — Т. 2. — ISBN 978-5-403-01726-8.

- Дашков С. Б. [www.sedmitza.ru/text/434550.html] // Императоры Византии. — М.: Красная площадь, 1997. — 558 с. — ISBN 5-87305-002-3.

- Каждан А. П. [www.vremennik.biz/BB%2025%20%281964%29 Загадка Комнинов: (опыт историографии)] // Византийский Временник. — 1964. — № 25. — С. 53–98.

- Робер де Клари. [militera.lib.ru/h/declari/01.html] // Завоевание Константинополя. — М.: Наука, 1986. — 176 с.

- Анна Комнина. [krotov.info/acts/11/komnina/aleks_02.html] // Алексиада. В 15 книгах. — СПб.: Алетейя, 1996. — Т. 9. — 704 с. — ISBN 5-89329-006.

- Джон Норвич. История Византии. — М.: АСТ, 2010. — 542 с. — ISBN 9-78-517-050648.

- Дмитрий Оболенский. Византийское содружество наций. — М.: Янус-К, 1998. — ISBN 5-86-218273-X.

- Сказкин С. Д. [historic.ru/books/item/f00/s00/z0000048/st025.shtm] // История Византии. Т.3. — М.: Наука, 1967. — ISBN 978-5-403-01726-8.

- Сюзюмов М. Я. [www.vremennik.biz/BB%2012%20%281957%29 Внутренняя политика Андроника Комнина и разгром пригородов Константинополя в 1187 году ] // Византийский Временник. — 1957. — № 12. — С. 58—74.

- Успенский Ф. И. [rikonti-khalsivar.narod.ru/Usp4.0.htm Отдел VI. Комнины] // История Византийской империи. В 5 т. — М.: АСТ, Астрель, 2005. — Т. 5. — 558 с. — ISBN 5-271-03856-4.

- Angold, Michael. The Byzantine Empire, 1025–1204. — Longman, 1997. — ISBN 0-582-29468-1.

- Birkenmeier John W. The Campaigns of Manuel I Komnenos // The Development of the Komnenian Army: 1081–1180. — Brill Academic Publishers, 2002. — ISBN 90-04-11710-5.

- Brand, Charles M. (1989). «The Turkish Element in Byzantium, Eleventh-Twelfth Centuries». Dumbarton Oaks Papers (Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University) 43: 1–2. DOI:10.2307/1291603.

- (греч.) "Byzantium", Papyros-Larousse-Britannica (Volume XIII), 2006, ISBN 960-8322-84-7

- Day, Gerald. W. (June 1977). «Manuel and the Genoese: A Reappraisal of Byzantine Commercial Policy in the Late Twelfth Century». The Journal of Economic History (Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University) 37 (2): 289–301. DOI:10.2307/1291170.

- Duggan Anne J. The Pope and the Princes // Adrian IV, the English Pope, 1154–1159: Studies and Texts edited by Brenda Bolton and Anne J. Duggan. — Ashgate Publishing, Ltd., 2003. — ISBN 0-7546-0708-9.

- Garland Lynda, Stone Andrew [www.roman-emperors.org/bertha.htm Bertha-Irene of Sulzbach, first wife of Manuel I Comnenus]. Online Encyclopedia of Roman Emperors. Проверено 5 февраля 2007. [www.webcitation.org/64zoDwlU8 Архивировано из первоисточника 27 января 2012].

- Gibbon Edward. XLVIII-The Decline and Fall // The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Volume III). — Penguin Classics, 1995. — ISBN 0-14-043395-3.

- Harris, Jonathan. Byzantium and the Crusades. — Hambledon and London, 2003. — ISBN 1-85285-298-4.

- Každan Alexander P. Popular and Aristrocratic Popular Trends // Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. — University of California Press, 1990. — ISBN 0-520-06962-5.

- Madden Thomas F. The Decline of the Latin Kingdom of Jerusalem and the Third Crusade // The New Concise History of the Crusades. — Rowman & Littlefield, 2005. — ISBN 0-7425-3822-2.

- Magdalino Paul. The Medieval Empire (780–1204) // The Oxford History of Byzantium By Cyril A. Mango. — Oxford University Press, 2002. — ISBN 0-19-814098-3.

- Magdalino Paul. The Empire of Manuel I Komnenos, 1143–1180. — Cambridge University Press, 2002. — ISBN 0-521-52653-1.

- Mayer Hans, Eberhard. The Latin East, 1098–1205 // The New Cambridge Medieval History edited by Rosamond McKitterick, Timothy Reuter, Michael K. Jones, Christopher Allmand, David Abulafia, Jonathan Riley-Smith, Paul Fouracre, David Luscombe. — Cambridge University Press, 2005. — ISBN 0-521-41411-3.

- Read Piers Paul. The Templars (translated in Greek by G. Kousounelou). — Enalios, 2003—English edition 1999. — ISBN 960-536-143-4.

- Rogers Randal. The Capture of the Palestinian Coast // Latin Siege Warfare in the Twelfth Century. — Oxford University Press, 1997. — ISBN 0-19-820689-5.

- Treadgold Warren. A History of the Byzantine State and Society. — Stanford University Press, 1997. — ISBN 0-8047-2630-2.

- Sedlar Jean W. Foreign Affairs // East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500. — University of Washington Press, 1994. — ISBN 0-295-97290-4.

- Stone, Andrew [www.roman-emperors.org/mannycom.htm Manuel I Comnenus (A.D. 1143–1180)]. Online Encyclopedia of Roman Emperors. Проверено 5 февраля 2007. [www.webcitation.org/64zoEOb1U Архивировано из первоисточника 27 января 2012].

- Zeitler, Barbara [findarticles.com/p/articles/mi_m0422/is_n4_v76/ai_16547936/pg_1 Cross-cultural Interpretations of Imagery in the Middle Ages]. Find Articles. Проверено 27 февраля 2007.

- (греч.) Varzos, K. The Genealogy of the Komnenian Dynasty. — Center of Byzantine Researches, 1984.

| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |

Отрывок, характеризующий Мануил I Комнин

– Отчего же нет? – сказала княжна.– Все от божьего наказания, – сказал Дрон. – Какие лошади были, под войска разобрали, а какие подохли, нынче год какой. Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть! И так по три дня не емши сидят. Нет ничего, разорили вконец.

Княжна Марья внимательно слушала то, что он говорил ей.

– Мужики разорены? У них хлеба нет? – спросила она.

– Голодной смертью помирают, – сказал Дрон, – не то что подводы…

– Да отчего же ты не сказал, Дронушка? Разве нельзя помочь? Я все сделаю, что могу… – Княжне Марье странно было думать, что теперь, в такую минуту, когда такое горе наполняло ее душу, могли быть люди богатые и бедные и что могли богатые не помочь бедным. Она смутно знала и слышала, что бывает господский хлеб и что его дают мужикам. Она знала тоже, что ни брат, ни отец ее не отказали бы в нужде мужикам; она только боялась ошибиться как нибудь в словах насчет этой раздачи мужикам хлеба, которым она хотела распорядиться. Она была рада тому, что ей представился предлог заботы, такой, для которой ей не совестно забыть свое горе. Она стала расспрашивать Дронушку подробности о нуждах мужиков и о том, что есть господского в Богучарове.

– Ведь у нас есть хлеб господский, братнин? – спросила она.

– Господский хлеб весь цел, – с гордостью сказал Дрон, – наш князь не приказывал продавать.

– Выдай его мужикам, выдай все, что им нужно: я тебе именем брата разрешаю, – сказала княжна Марья.

Дрон ничего не ответил и глубоко вздохнул.

– Ты раздай им этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все раздай. Я тебе приказываю именем брата, и скажи им: что, что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них. Так ты скажи.

Дрон пристально смотрел на княжну, в то время как она говорила.

– Уволь ты меня, матушка, ради бога, вели от меня ключи принять, – сказал он. – Служил двадцать три года, худого не делал; уволь, ради бога.

Княжна Марья не понимала, чего он хотел от нее и от чего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности и что она все готова сделать для него и для мужиков.

Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел Дрон и все мужики, по приказанию княжны, собрались у амбара, желая переговорить с госпожою.

– Да я никогда не звала их, – сказала княжна Марья, – я только сказала Дронушке, чтобы раздать им хлеба.

– Только ради бога, княжна матушка, прикажите их прогнать и не ходите к ним. Все обман один, – говорила Дуняша, – а Яков Алпатыч приедут, и поедем… и вы не извольте…

– Какой же обман? – удивленно спросила княжна

– Да уж я знаю, только послушайте меня, ради бога. Вот и няню хоть спросите. Говорят, не согласны уезжать по вашему приказанию.

– Ты что нибудь не то говоришь. Да я никогда не приказывала уезжать… – сказала княжна Марья. – Позови Дронушку.

Пришедший Дрон подтвердил слова Дуняши: мужики пришли по приказанию княжны.

– Да я никогда не звала их, – сказала княжна. – Ты, верно, не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб.

Дрон, не отвечая, вздохнул.

– Если прикажете, они уйдут, – сказал он.

– Нет, нет, я пойду к ним, – сказала княжна Марья

Несмотря на отговариванье Дуняши и няни, княжна Марья вышла на крыльцо. Дрон, Дуняша, няня и Михаил Иваныч шли за нею. «Они, вероятно, думают, что я предлагаю им хлеб с тем, чтобы они остались на своих местах, и сама уеду, бросив их на произвол французов, – думала княжна Марья. – Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры; я уверена, что Andre еще больше бы сделав на моем месте», – думала она, подходя в сумерках к толпе, стоявшей на выгоне у амбара.

Толпа, скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Марья, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее и столько было разных лиц, что княжна Марья не видала ни одного лица и, чувствуя необходимость говорить вдруг со всеми, не знала, как быть. Но опять сознание того, что она – представительница отца и брата, придало ей силы, и она смело начала свою речь.

– Я очень рада, что вы пришли, – начала княжна Марья, не поднимая глаз и чувствуя, как быстро и сильно билось ее сердце. – Мне Дронушка сказал, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко… потому что… Я вам отдаю все, мои друзья, и прошу вас взять все, весь хлеб наш, чтобы у вас не было нужды. А ежели вам сказали, что я отдаю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь, то это неправда. Я, напротив, прошу вас уезжать со всем вашим имуществом в нашу подмосковную, и там я беру на себя и обещаю вам, что вы не будете нуждаться. Вам дадут и домы и хлеба. – Княжна остановилась. В толпе только слышались вздохи.

– Я не от себя делаю это, – продолжала княжна, – я это делаю именем покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына.

Она опять остановилась. Никто не прерывал ее молчания.

– Горе наше общее, и будем делить всё пополам. Все, что мое, то ваше, – сказала она, оглядывая лица, стоявшие перед нею.

Все глаза смотрели на нее с одинаковым выражением, значения которого она не могла понять. Было ли это любопытство, преданность, благодарность, или испуг и недоверие, но выражение на всех лицах было одинаковое.

– Много довольны вашей милостью, только нам брать господский хлеб не приходится, – сказал голос сзади.

– Да отчего же? – сказала княжна.

Никто не ответил, и княжна Марья, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, тотчас же опускались.

– Отчего же вы не хотите? – спросила она опять.

Никто не отвечал.

Княжне Марье становилось тяжело от этого молчанья; она старалась уловить чей нибудь взгляд.

– Отчего вы не говорите? – обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. – Скажи, ежели ты думаешь, что еще что нибудь нужно. Я все сделаю, – сказала она, уловив его взгляд. Но он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову и проговорил:

– Чего соглашаться то, не нужно нам хлеба.

– Что ж, нам все бросить то? Не согласны. Не согласны… Нет нашего согласия. Мы тебя жалеем, а нашего согласия нет. Поезжай сама, одна… – раздалось в толпе с разных сторон. И опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже наверное не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности.

– Да вы не поняли, верно, – с грустной улыбкой сказала княжна Марья. – Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить. А здесь неприятель разорит вас…

Но голос ее заглушали голоса толпы.

– Нет нашего согласия, пускай разоряет! Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего!

Княжна Марья старалась уловить опять чей нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее; глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко.

– Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди! Дома разори да в кабалу и ступай. Как же! Я хлеб, мол, отдам! – слышались голоса в толпе.

Княжна Марья, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив Дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна с своими мыслями.

Долго эту ночь княжна Марья сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к звукам говора мужиков, доносившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что, сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном – о своем горе, которое теперь, после перерыва, произведенного заботами о настоящем, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. С заходом солнца ветер затих. Ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из за лип стала выходить полная луна, поднялся свежий, белый туман роса, и над деревней и над домом воцарилась тишина.

Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего – болезни и последних минут отца. И с грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах, отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое – она чувствовала – она была не в силах созерцать даже в своем воображении в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись ей с такой ясностью и с такими подробностями, что они казались ей то действительностью, то прошедшим, то будущим.

То ей живо представлялась та минута, когда с ним сделался удар и его из сада в Лысых Горах волокли под руки и он бормотал что то бессильным языком, дергал седыми бровями и беспокойно и робко смотрел на нее.

«Он и тогда хотел сказать мне то, что он сказал мне в день своей смерти, – думала она. – Он всегда думал то, что он сказал мне». И вот ей со всеми подробностями вспомнилась та ночь в Лысых Горах накануне сделавшегося с ним удара, когда княжна Марья, предчувствуя беду, против его воли осталась с ним. Она не спала и ночью на цыпочках сошла вниз и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту ночь ночевал ее отец, прислушалась к его голосу. Он измученным, усталым голосом говорил что то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. «И отчего он не позвал меня? Отчего он не позволил быть мне тут на месте Тихона? – думала тогда и теперь княжна Марья. – Уж он не выскажет никогда никому теперь всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него и для меня эта минута, когда бы он говорил все, что ему хотелось высказать, а я, а не Тихон, слушала бы и понимала его. Отчего я не вошла тогда в комнату? – думала она. – Может быть, он тогда же бы сказал мне то, что он сказал в день смерти. Он и тогда в разговоре с Тихоном два раза спросил про меня. Ему хотелось меня видеть, а я стояла тут, за дверью. Ему было грустно, тяжело говорить с Тихоном, который не понимал его. Помню, как он заговорил с ним про Лизу, как живую, – он забыл, что она умерла, и Тихон напомнил ему, что ее уже нет, и он закричал: „Дурак“. Ему тяжело было. Я слышала из за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал: „Бог мой!Отчего я не взошла тогда? Что ж бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово“. И княжна Марья вслух произнесла то ласковое слово, которое он сказал ей в день смерти. «Ду ше нь ка! – повторила княжна Марья это слово и зарыдала облегчающими душу слезами. Она видела теперь перед собою его лицо. И не то лицо, которое она знала с тех пор, как себя помнила, и которое она всегда видела издалека; а то лицо – робкое и слабое, которое она в последний день, пригибаясь к его рту, чтобы слышать то, что он говорил, в первый раз рассмотрела вблизи со всеми его морщинами и подробностями.

«Душенька», – повторила она.

«Что он думал, когда сказал это слово? Что он думает теперь? – вдруг пришел ей вопрос, и в ответ на это она увидала его перед собой с тем выражением лица, которое у него было в гробу на обвязанном белым платком лице. И тот ужас, который охватил ее тогда, когда она прикоснулась к нему и убедилась, что это не только не был он, но что то таинственное и отталкивающее, охватил ее и теперь. Она хотела думать о другом, хотела молиться и ничего не могла сделать. Она большими открытыми глазами смотрела на лунный свет и тени, всякую секунду ждала увидеть его мертвое лицо и чувствовала, что тишина, стоявшая над домом и в доме, заковывала ее.

– Дуняша! – прошептала она. – Дуняша! – вскрикнула она диким голосом и, вырвавшись из тишины, побежала к девичьей, навстречу бегущим к ней няне и девушкам.

17 го августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янково, в пятнадцати верстах от Богучарова, поехали кататься верхами – попробовать новую, купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена.

Богучарово находилось последние три дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард, и потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове.

Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарово, в княжеское именье с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказам, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина.

Ростов и не знал и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры.

Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.

– Ты вперед взял, – говорил раскрасневшийся Ильин.

– Да, всё вперед, и на лугу вперед, и тут, – отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца.

– А я на французской, ваше сиятельство, – сзади говорил Лаврушка, называя французской свою упряжную клячу, – перегнал бы, да только срамить не хотел.

Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков.

Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъехавших. Два старые длинные мужика, с сморщенными лицами и редкими бородами, вышли из кабака и с улыбками, качаясь и распевая какую то нескладную песню, подошли к офицерам.

– Молодцы! – сказал, смеясь, Ростов. – Что, сено есть?

– И одинакие какие… – сказал Ильин.

– Развесе…oo…ооо…лая бесе… бесе… – распевали мужики с счастливыми улыбками.

Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову.

– Вы из каких будете? – спросил он.

– Французы, – отвечал, смеючись, Ильин. – Вот и Наполеон сам, – сказал он, указывая на Лаврушку.

– Стало быть, русские будете? – переспросил мужик.

– А много вашей силы тут? – спросил другой небольшой мужик, подходя к ним.

– Много, много, – отвечал Ростов. – Да вы что ж собрались тут? – прибавил он. – Праздник, что ль?

– Старички собрались, по мирскому делу, – отвечал мужик, отходя от него.

В это время по дороге от барского дома показались две женщины и человек в белой шляпе, шедшие к офицерам.

– В розовом моя, чур не отбивать! – сказал Ильин, заметив решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу.

– Наша будет! – подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.

– Что, моя красавица, нужно? – сказал Ильин, улыбаясь.

– Княжна приказали узнать, какого вы полка и ваши фамилии?

– Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.

– Бе…се…е…ду…шка! – распевал пьяный мужик, счастливо улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу.

– Осмелюсь обеспокоить, ваше благородие, – сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера и заложив руку за пазуху. – Моя госпожа, дочь скончавшегося сего пятнадцатого числа генерал аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, – он указал на мужиков, – просит вас пожаловать… не угодно ли будет, – с грустной улыбкой сказал Алпатыч, – отъехать несколько, а то не так удобно при… – Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади.

– А!.. Алпатыч… А? Яков Алпатыч!.. Важно! прости ради Христа. Важно! А?.. – говорили мужики, радостно улыбаясь ему. Ростов посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся.

– Или, может, это утешает ваше сиятельство? – сказал Яков Алпатыч с степенным видом, не заложенной за пазуху рукой указывая на стариков.

– Нет, тут утешенья мало, – сказал Ростов и отъехал. – В чем дело? – спросил он.

– Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпречь лошадей, так что с утра все уложено и ее сиятельство не могут выехать.

– Не может быть! – вскрикнул Ростов.

– Имею честь докладывать вам сущую правду, – повторил Алпатыч.

Ростов слез с лошади и, передав ее вестовому, пошел с Алпатычем к дому, расспрашивая его о подробностях дела. Действительно, вчерашнее предложение княжны мужикам хлеба, ее объяснение с Дроном и с сходкою так испортили дело, что Дрон окончательно сдал ключи, присоединился к мужикам и не являлся по требованию Алпатыча и что поутру, когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпой к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей. Алпатыч выходил к ним, усовещивая их, но ему отвечали (больше всех говорил Карп; Дрон не показывался из толпы), что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть; а что пускай княжна остается, и они по старому будут служить ей и во всем повиноваться.

В ту минуту, когда Ростов и Ильин проскакали по дороге, княжна Марья, несмотря на отговариванье Алпатыча, няни и девушек, велела закладывать и хотела ехать; но, увидав проскакавших кавалеристов, их приняли за французов, кучера разбежались, и в доме поднялся плач женщин.

– Батюшка! отец родной! бог тебя послал, – говорили умиленные голоса, в то время как Ростов проходил через переднюю.

Княжна Марья, потерянная и бессильная, сидела в зале, в то время как к ней ввели Ростова. Она не понимала, кто он, и зачем он, и что с нею будет. Увидав его русское лицо и по входу его и первым сказанным словам признав его за человека своего круга, она взглянула на него своим глубоким и лучистым взглядом и начала говорить обрывавшимся и дрожавшим от волнения голосом. Ростову тотчас же представилось что то романическое в этой встрече. «Беззащитная, убитая горем девушка, одна, оставленная на произвол грубых, бунтующих мужиков! И какая то странная судьба натолкнула меня сюда! – думал Ростов, слушяя ее и глядя на нее. – И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении! – думал он, слушая ее робкий рассказ.