Цензура в Российской империи

Цензу́ра в Росси́йской импе́рии — контроль государственных органов Российской империи над содержанием и распространением информации, в том числе печатной продукции (книг, газет и журналов), музыкальных, сценических произведений, произведений изобразительного искусства и раннего кинематографа. Цензура в различное время проводилась разными инстанциями: так, вплоть до середины XVIII века её осуществляли непосредственно императоры России, до конца века — Синод, Сенат и Академия наук, начиная с XIX века — Министерство народного просвещения и его преемник в делах цензуры — Министерство внутренних дел.

История цензуры в Российской империи берёт начало задолго до самого появления империи и датируется второй половиной XI века (Киевской Русью) — первая древнерусская книга, включившая индекс запрещённых изданий, датирована 1073 годом; на протяжении нескольких столетий все подобные списки на Руси являлись переводными, аутентичный древнерусский индекс был создан только в XIV веке; вплоть до начала XVI века количество индексов (равно как и запрещённых изданий) постоянно увеличивалось[1]. В Русском царстве цензура впервые получила некоторого рода «официальный статус» — будучи документально утверждённой в принятом «Стоглаве», она была направлена на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом[2].

Существенные изменения наступили уже во время существования империи — в ходе реформ Петра I, положивших начало разделению цензуры на «духовную» и «светскую»[3]; окончательное разделение полномочий и установление ответственных организаций пришлось на время правления императрицы Елизаветы Петровны. Этот же период примечателен появлением первых частных журналов, что в значительной мере способствовало развитию журналистики в Российской империи[4]. Далее, на период реформ Екатерины II, приходится одно из важнейших событий в истории Российской империи — учреждение института цензуры и введение профессии цензора. Правление Павла I, продолжившего дело своей предшественницы, вошло в историю как время расширения областей, подвергаемых государственному контролю[5]; при Александре I же, наоборот, цензура была ослаблена[2][6]. Со второй половины XIX века (начиная с Александра III) свобода печати значительно сократилась; это время вошло в историю журналистики как эпоха большого количества репрессий в отношении издателей[7].

В сфере цензуры были заняты многие классики русской литературы, в то же время фигура цензора представлялась ими гротескной и регулярно становилась мишенью для сатиры. Имперской цензуре наследовала советская, перенявшая многие её черты и сохранившаяся до 1990 года.

Содержание

- 1 Исторические предпосылки

- 2 Реформы Петра I

- 3 Реформы Елизаветы Петровны

- 4 Реформы Екатерины II

- 5 Реформы Павла I

- 6 Становление цензурного аппарата

- 7 Цензура при А. И. Красовском и С. С. Уварове

- 8 «Эпоха цензурного террора» и Комитет 1848 года

- 9 Цензура во второй половине XIX века

- 10 Революция 1905 года

- 11 Цензура во время Первой мировой войны

- 12 Становление советской цензуры

- 13 Деятели культуры о цензуре

- 14 Цензура по типам

- 15 Итоги и выводы

- 16 Использованные источники

- 17 Литература

- 18 Ссылки

Исторические предпосылки

Киевская Русь — Великое княжество Московское

«Герой романа В. В. Набокова „Дар“, alter ego автора, поэт Фёдор Годунов-Чердынцев размышляет: „В России цензурное ведомство возникло раньше литературы; всегда чувствовалось его роковое старшинство: так и подмывало по нему щёлкнуть“.

Этот парадокс находит неожиданное подтверждение в одном древнерусском источнике. И действительно: если считать, что первый русский литературный памятник — „Слово о полку Игореве“ — появился в конце XII в., то за сто лет до него вышел первый в России список запрещённых к чтению книг»[8].— А. В. Блюм, «Русские писатели о цензуре и цензорах»

На территории Российской империи цензура появилась задолго до первых законов или предписаний, официально регламентирующих её характер и полномочия — и, что немаловажно, задолго до самого появления империи как таковой. Так, в частности, ко времени существования Киевской Руси относится первый древнерусский список, включивший перечень отречённых книг, «Изборник 1073 года» (переписанный с болгарского оригинала, предположительно созданного по инициативе царя Симеона I), который был, по мнению ряда историков, составлен по заказу великого князя Изяслава Ярославича и позже переадресован князю Святославу Ярославичу[1]. «Ответы Анастасия Синаита», основную часть «Изборника», следующим образом характеризует О. В. Творогов: «…обширный свод выписок из библейских книг и сочинений авторитетнейших византийских богословов и проповедников: Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, Максима Исповедника, Кирилла Александрийского и др. Статьи содержат материал по различным вопросам догматического богословия, христианской нравственности и мироведения»[9].

«Изборник», включивший древнейший список отречённой литературы на Руси, впрочем, не отражал реалии своего времени; так, Н. А. Кобяк отмечает, что из 23 перечисленных апокрифических сочинений в старославянской и древнерусской литературе в переводах и адаптациях было известно только около девяти. Второй переводной работой, содержавшей индекс запрещённых книг, стал «Тактикон» монаха Никона Черногорца. Историк Д. М. Буланин пишет: «В Древней Руси компиляции Никона Черногорца пользовались исключительной популярностью — в редком сборнике, в редком оригинальном средневековом сочинении нет выписок из „Пандектов“ или „Тактикона“. Статьи из Никона Черногорца были довольно рано включены в славянский устав. Особенно популярны компиляции Никона Черногорца становятся в конце XV—XVI вв.; у писателей этого времени (Иосиф Волоцкий, Вассиан Патрикеев, Максим Грек, Зиновий Отенский и др.) постоянно встречаются ссылки на Никона Черногорца или выписки из его сочинений»[10].

Первым истинно славянским списком запрещённых книг учёные называют индекс, размещённый в «Погодинском Номоканоне», датированном XIV веком — он впервые включил произведения славянского автора, болгарского священника Еремии: его компилятивную «Повесть о красном древе» и некоторые другие работы. Индекс включал тексты религиозного содержания, в том числе популярные позднее у «жидовствующих» — «Шестокрыл», «Логику» и «Космографию». Вплоть до начала XVI века количество индексов запрещённых книг регулярно увеличивалось, сами же списки пополнялись новыми произведениями, признаваемыми «ложными и отреченными», однако сдержать массивный наплыв литературы из Византии и южнославянских стран они не могли; Кобяк заключает: «Расширение списков отреченных книг имело ту же цель, что и характерные для конца XV века поучения Иосифа Волоцкого против „неполезных повестей“ и Нила Сорского против „небожественных“ писаний. Но так же как эти поучения, списки далеко не полностью достигали своей цели[1]».

Русское царство

«Официальная» история цензуры в отношении книгоиздателей, отмечает Г. В. Жирков, началась в Русском царстве (в середине XVI века), когда в целях укрепления положения Церкви в борьбе с еретическими движениями был созван Стоглавый собор[11]. Принятый собором сборник решений «Стоглав», состоящий, по сути, из вопросов царя и подробных ответов служителей церкви на них, а также соответствующих постановлений[12], содержал раздел «О книжных писцах», дававший духовным властям право конфисковать неисправленные рукописи. Таким образом, замечает Жирков, в стране вводилась предварительная цензура всех изданий перед продажей. Помимо прочего, собор предлагал провести ревизию уже имевшихся в обращении книг, что, считал историк, можно назвать «последующей цензурой».

Принятый в 1551 году «Стоглав» стал первым цензурным документом на Руси. Его появление было реакцией на развитие древнерусской книжности и появление большего числа новых литературных памятников, содержание которых не всегда одобрялось церковью и государством. В период с 1551 по 1560 год было издано до 12 грамот и актов, устанавливающих новые меры и правила в соответствии со «Стоглавом»[13]. Цензурная деятельность церкви, регламентируемая принятым документом, была ориентирована в основном на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом. Множество «отступников» бежало за границу — в частности, в Литву; туда же, опасаясь преследований со стороны осифлянской верхушки церкви, отправились Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец[14]. Одной из весомых причин, побудивших издателей к бегству за границу, послужил протест части священников — переписчиков, которые с изобретением печатного станка остались без дела (печатать книги было быстрее и экономически целесообразнее). Фёдоров и Мстиславец были обвинены в ереси. После пожара в типографии, произошедшего в 1566 году, издатели окончательно решили покинуть Москву. «Зависть и ненависть нас от земли и отечества и от рода нашего изгнали и в иные страны, неведомые доселе», — написал позже И. Фёдоров[15].

В XVII веке неоднократно вводились запреты на использование книг, созданных на территории современных Украины и Белоруссии. К примеру, в 1626 году по рекомендации киевского митрополита Иова Борецкого в Москве был издан «Катехизис» Лаврентия Зизания. Многие представители российского духовенства посчитали, что в «Катехизисе» есть еретические утверждения; в феврале 1627 года в Книжной палате московского Печатного двора прошёл диспут между Зизанием и русскими справщиками. По завершении дискуссии тираж «Катехизиса» был уничтожен; последовавший за этим запрет на ввоз в Россию книг «литовской печати» и указ об изъятии таких книг из русских церквей датирован 1628 годом[16]. После реформ патриарха Никона массово изымались книги, изданные по благословению его предшественников на патриаршем престоле, а также старообрядческие сочинения. Цензура распространялась и на иконопись — в октябре 1667 года был подготовлен указ, запрещающий неискусным иконописцам писать иконы; запрещалось также принимать неосвидетельствованные иконы в лавках и торговых рядах[17].

Цензуре подверглось и «лубочное» творчество — гравированные на липовых досках и раскрашенные от руки рисунки, изображавшие по преимуществу религиозные сюжеты[18], вызывали негодование церковнослужителей. Патриарх Иоаким строжайше запретил их распространение (после 1674 года), конфискованные лубочные картинки сжигали[5]. В 1679 году царь Фёдор III Алексеевич указал создать «Верхнюю» (дворцовую) типографию. Она предназначалась для издания трудов Симеона Полоцкого, учившего детей царя Алексея Михайловича. Типография создавалась для того, чтобы обойти церковную цензуру для царского любимца. Руководил государевой типографией Сильвестр (Медведев). В 1683 году патриарху Иоакиму удалось добиться закрытия неподконтрольной ему типографии, а после свержения царевны Софьи книгохранитель московского печатного двора Сильвестр (Медведев) был казнён. Ещё до приведения в исполнение смертного приговора его сочинения были запрещены Собором 1690 года в Москве и преданы сожжению[19]. В октябре 1689 года в Москве по обвинению в ереси живьём сожжены в срубе немецкий мистик Квирин Кульман и его последователь Конрад Нордерман, надеявшиеся убедить российские власти построить «евангельское царство», которое распространилось бы из Москвы на весь мир. Вместе с еретиками сжигались изъятые в ходе следствия еретические сочинения[20].

Реформы Петра I

Подавляющее большинство современных историков сходятся во мнении, что в истории цензуры важную роль суждено было сыграть светскому книгопечатанию, начало которого в России датировано 1700-м годом, когда Пётр I дал своему другу, амстердамскому купцу Янну Тессингу, монопольное право в течение пятнадцати лет печатать книги для России — ввозить и продавать их. Тогда же были установлены штрафы за торговлю печатной продукцией иных иностранных типографий и введено требование, согласно которому книги должны были печататься «к славе великого государя», а «понижения нашего царского величества <…> и государства нашего<…> в тех чертежах и книгах не было»[21].

Единственным цензором всё это время был сам царь, а вся книгопечатная отрасль находилась в руках государства; Рейфман писал: «В лице Петра сосредоточено всё издательское дело страны; он сам редактор, переводчик, издатель, заказчик. Сам он и отбирает, и контролирует печатную продукцию. Мимо него не проходит ни одна печатная строка»[21]. Законодательные изменения, касающиеся цензуры, были проведены Петром в рамках церковной реформы — царь впервые ввёл ограничения полномочий церкви в области книжной цензуры. В соответствии с решением самодержца монахам были запрещены сами инструменты для письма:«Монахи в кельях никаких писем писати власти не имеют, чернил и бумаги в кельях имети да не будут, но в трапезе определенное место для писания будет — и то с позволения начальнаго»[3].— царь Пётр I Великий, из указа 1701 года

Через четыре года в Санкт-Петербурге и Москве были открыты первые гражданские — в противовес церковным — типографии. В 1718 году царь приказал Феофану Прокоповичу разработать план преобразования церковного управления по образцу гражданских коллегий. Спустя два года текст регламента был представлен Петру. Царь внёс в него некоторые изменения, и после обсуждения в Сенате документ был единогласно принят без каких-либо поправок[22]. Согласно принятому решению уже год спустя, в 1721-м, был организован специальный цензурный орган, подконтрольный церкви, — Духовный коллегиум, на первом же заседании переименованный в Святейший Синод[23]. В коллегиум входили десять человек, из которых только трое были архиереями, а остальные семеро — людьми светскими. Духовный регламент, по которому действовал коллегиум, описывал эту организацию так: «Коллегиум — правительское под державным монархом есть и от монарха установлено».

В этом же году впервые была введена предварительная цензура и соответствующий орган, за её осуществление ответственный — Изуграфская палата; она была учреждена Петром в качестве меры противодействия торговле «листами разных изображений самовольно и без свидетельства» на Спасском мосту. «Под страхом жестокого ответа и беспощадного штрафирования» печать гравированных лубочных листов и парсун была запрещена; уже к 1723 году данное постановление стало относиться и к «неисправным» царским портретам. Параллельно с этим, пишет Блюм, была осуществлена попытка введения аналогичной обязательной цензуры для книг — относилась она, уточняет исследователь, исключительно к изданиям, не канонизированным церковью богословским сочинениям[24].

Кроме того, Пётр положил конец монополии церкви в вопросах печатного дела. В 1708 году он начал принимать меры по введению гражданского алфавита, первые эскизы к которому сделал сам. Были также приглашены иностранные гравёры, чтобы обеспечить должное качество иллюстрирования выпускаемых книг. Были построены бумажные фабрики и новые типографии[4].

Во время петровского правления в России появилась первая печатная газета («Ведомости» с 1702 по 1728) — и, соответственно, первая цензура в периодике; Пётр лично контролировал её издание, и многие публикации могли увидеть свет только с санкции царя[4]. Несмотря на то, что цензура приобрела «светский» характер, церковь оставалась органом, ограничивавшим распространение «неугодной литературы»: так, в 1743 году Священный синод Русской православной церкви запретил ввоз из-за границы книг, напечатанных на русском языке, а также перевод иностранных книг[5]. Под надзор церкви также попали «вольные типографии» в Киеве и Чернигове, занимавшиеся в основном выпуском богословской литературы[3].

Реформы Елизаветы Петровны

Весёлая царица

Была Елисавет:

Поёт и веселится,

Порядка только нет

Окончательное разделение цензурных функций было утверждено императрицей Елизаветой Петровной, постановившей, чтобы «все печатные книги в России, принадлежащие до церкви и церковного учения, печатались с апробацией Святейшего Синода, а гражданские и прочие всякие, до церкви не принадлежащие, с апробацией Правительствующего Сената». При этом, отмечает Жирков, цензура при императрице носила несколько «неупорядоченный» характер[4]; правление Елизаветы было примечательно тем, что императрица стремилась уничтожить все следы предыдущего кратковременного царствования своей свергнутой предшественницы, Анны Леопольдовны[21]. Так, указом от 27 октября 1742 года Елизавета постановила сдать «для надлежащаго в титулах переправления» все книги, напечатанные в период с 17 октября 1740 по 25 ноября 1741[26].

18 сентября 1748 года Синод постановил: «…и буде где у кого найдутся с помянутым известным титулом какие печатные церковные книги, оные собрать… и вынув из них только следующие для исправления одни листы, отослать в типографии, где что печатано, как поскорее без всякого задержания и медления»[26]. Контроль был установлен и за ввозом литературы из-за границы; издания на иностранных языках, продаваемые на территории империи, необходимо было предоставлять на проверку — на предмет упоминания всё тех же нежелательных лиц.

В это же время был усилен контроль церкви над лубочными картинками. Синод запретил требники и требовал контроля за их изданием; цензурные нововведения распространились и на иконопись. Указ от 10 мая 1744 года гласил: «…в деревенских крестьянских избах иконы закопчены, грязны, на них часто не видно ликов; это может привести к насмешкам заходящих в избы иноземных путешественников». Новые правила обязали церковнослужителей следить за чистотой икон и контролировать в этом селян. При этом, однако, положение науки изменилось в лучшую сторону — увеличился объём издания книг, появились новые академики; произошло отделение Университета от Академии. Печать (через контроль над типографиями) была полностью сконцентрирована в руках правительства, но чёткого цензурного законодательства всё ещё не существовало[5].

Реформы Екатерины II

Следующие важные изменения были предприняты при царствовании Екатерины II Великой; значимым событием для русской культуры и, в особенности, журналистики стал указ от 1 марта 1771 года, разрешивший на территории Российской империи печатать книги иностранным подданным (правда, на их родном языке, чтобы не подрывать отечественную экономику). Через пять лет иностранцам было разрешено выпускать и русскоязычную литературу, но под пристальным присмотром Синода и Академии наук. Следующим знаменательным событием для прессы стал закон о вольных типографиях (15 (26) января 1783 года [27]), приравнявший производство книг к промышленности и давший возможность частным лицам открывать своё дело[4]. Разумеется, печатать было возможно исключительно книги «непредосудительные Православной церкви, правительству, добронравию»[5].

При общем либеральном характере реформ Екатерины II, императрица, однако, обязала Императорскую Академию наук и художеств ужесточить надзор за ввозимыми в страну книгами; многие неугодные издания изымались из продажи и частных коллекций. Указ от 15 (26) января 1783 года[27] содержал такое положение: «В случае самовольного напечатывания таковых соблазнительных книг [противных законам Божиим и гражданским, или же к явным соблазнам клонящихся], не только книги конфисковать, но и о виновных в подобном самовольном издании недозволенных книг сообщать, куда надлежит, дабы оные за преступление законно наказаны были». Таким образом, констатирует Жирков, усиливалась роль полиции в цензуре, её полицейская функция[4]. Блюм же, комментируя указ 1783 года, называет его не иначе как положившим начало частному книгоиздательскому делу в России; также исследователь замечает, что весьма неосмотрительно данное нововведение возложило предварительную цензуру изданий на полицейские учреждения. Последние, «несмыслённые урядники благочиния» (цитата из книги «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева), к новым обязанностям относились халатно и зачастую, возможно, не имели даже должного образования для выполнения цензурных функций[28].

Параллельно с этим была намечена поддержка иностранных мыслителей, в частности, Вольтера и Дидро, всячески поощрялся ввоз в страну литературы просветительского толка[5]. Одновременно, однако, ввозимая в страну литература попала под более пристальное, нежели ранее, внимание. В сентябре 1763 года императрица напомнила, что «в Академии наук продают такие книги, которые против закона, доброго нрава, нас самих и российской нации, которые во всем свете запрещены, как например: „Эмиль“ Руссо, Мемории Петра III <…> и много других подобных», и приказала «наикрепчайшим образом Академии наук иметь смотрение, дабы в её книжной лавке такие непорядки не происходили, а прочим книгопродавцам приказать ежегодно реестры посылать в Академию наук и университет Московский, какие книги они намерены выписывать, а оным местам вычеркивать в тех реестрах такие книги, которые против закона, доброго нрава и нас. Если же будет обнаружено, что такие книги все-таки продаются в лавке, то она будет конфискована и продана в пользу сиропитательного дома[29]». Определённым новаторством императрицы, считает Жирков, была попытка издавать печатный орган, который бы руководил общественным мнением и направлял его, — таким изданием был журнал «Всякая всячина», который должен был затрагивать темы достоинств русского правительства и не концентрировать внимание читателей на имеющихся проблемах[4].

Учреждение цензуры и профессии цензора

Взволнованная произошедшей во Франции революцией и опасаясь её пагубного влияния на империю[2], Екатерина II приняла решение об учреждении института цензуры и, соответственно, введении профессии цензора. Имеющий неоспоримую для истории России значимость указ был принят 16 (27) сентября 1796 года; документ гласил: «Никакие книги, сочиняемые или переводимые в государстве нашем, не могут быть издаваемы, в какой бы то ни было типографии без осмотра от одной из цензур, учреждаемых в столицах наших, и одобрения, что в таковых сочинениях или переводах ничего Закону Божию, правилам государственным и благонравию противного не находится»[4]. Этим же указом фактически запрещалась деятельность всех частных типографий, а предполагаемые к печати издания надлежало представлять на рассмотрение как духовным, так и светским цензорам[30]. Кроме того, в 1797 году были введены специальные должности цензоров еврейских книг — им было необходимо досконально изучать произведения на иврите и идише, исключая из них места, которые можно было счесть нападками на христианство. Цензоры несли персональную ответственность за одобренные книги[31]. «Подобная практика найма евреев для цензуры изданий на еврейском языке сохранялась в областях со значительным еврейским населением вплоть до 1917 года», — пишет Тэкс Чолдин[32].

Указ императрицы возымел своеобразное действие: закрыты были только три частные, но при этом крупные типографии в Москве и Петербурге, что привело к плачевным для обеих столиц последствиям — три видных издателя (М. П. Пономарёв, И. Я. Сытин, С. Селивановский) перевели свои предприятия в область, где и продолжили дело. С подписанием указа 1796 года книгопечатание переместилось из главных городов империи в Ярославль, Калугу, Тамбов, Тобольск, Курск, Воронеж, Смоленск и Владимир. Положение издателей было осложнено сначала предварительной цензурой, а с сентября — ещё и централизованной (то есть новые книги просматривали исключительно в двух комитетах — Петербургском и Московском). Эти ужесточения привели к тому, что к концу первого десятилетия XIX века издательская деятельность в провинциях практически прекратилась[33]. Наблюдалось общее ухудшение отношения к ввозимым из-за границы изданиям (включая книги, журналы и любую периодику) — ничто не могло быть доставлено на территорию империи без процедуры прохождения надлежащей цензурной проверки[34].

Реформы Павла I

Император Павел I продолжил дело Екатерины, развивая и поддерживая её начинания в области цензуры, причём областей, подвергаемых государственному контролю, стало значительно больше[5]. Так, до начала XIX века им был организован Цензурный совет (с князем А. Б. Куракиным во главе). В последние годы уходящего века, приводит статистику Жирков, в стране было конфисковано 639 томов книг, из которых только на Рижской таможне — 552 тома. В немилость попали Гёте, Шиллер, Кант, Свифт и другие выдающиеся авторы.

Для цензурной политики Павла I было также характерно усиление контроля над ввозимыми в страну книгами; цензура была введена во всех имперских портах, спустя непродолжительное время упразднена и сохранена только в Кронштадтском, Ревельском, Выборгском, Фридрихсгамском и Архангельском портах — в остальные ввоз литературы был и вовсе запрещён. Дополнительному контролю подвергали издания, ввозимые через сухопутную границу[35]. Цензурная реформа Павла I логически увенчалась указом от 18 апреля 1800 года, строжайше запретившим ввоз в страну любой литературы на любом языке.

Подводя итог цензурной политике Павла I, исследователь истории цензуры П. С. Рейфман писал: «…в период царствования Павла выходит много указов о цензуре, в основном запрещений, ограничений, пресечений, часто самодурных, но имеющих чётко осознанную направленность: отгородить Россию от проникновения „пагубных“ идей революционной Европы, в первую очередь Франции. Все указы, постановления выдержаны в духе распоряжений Екатерины в последние годы её правления. Но и дальнейшее „усовершенствование“ её цензурной политики: создание системы, аппарата, особого учреждения, своеобразной машины, продуманной до деталей. Закладываются основы, вырабатываются правила, определяется устройство дальнейшего существования цензуры. И всем этим занимается, видимо, в значительной степени, лично Павел, придавая цензурным проблемам большое значение, уделяя им много внимания и времени[5]».

Становление цензурного аппарата

«Всѣ три книги одобрены

Ученымъ Комитетомъ

Министерства Народнаго

Просвѣщенiя для библiотекъ среднихъ

учебныхъ заведенiй, а первыя двѣ

допущены также въ безплатныя

народныя читальни и библiотеки»

Усилия Павла I в деле развития и упорядочения цензуры наиболее результативно продолжил его наследник, Александр I. Одним из первых постановлений императора по этой части стало снятие запрета на ввоз иностранной литературы в страну, возвращение вольным типографиям законного статуса[36]. На эпоху правления Александра I, в частности, пришёлся либеральный «первый цензурный устав» от 9 июля 1804 года; в нём значилось: «…цензура обязана рассматривать все книги и сочинения, предназначенные к распространению в обществе», — то есть, фактически, без разрешения контролирующего органа что-либо издать было невозможно[6]. При кажущейся строгости цензуры, однако, стоит отдельно отметить, что с поставленными задачами она справлялась достаточно плохо — Тэкс Чолдин пишет: «…значительное число „вредных“ иностранных сочинений проникало в страну вопреки всем усилиям правительства этого не допустить»[37]. Также исследователь отмечает, что базой для устава стал принятый в это же время датский цензурный закон, хотя многие его части и не были задействованы. Ключевое различие двух документов заключалось в следующем: датский закон ориентировался в большей степени на карательную, чем на предварительную цензуру, а ситуация же в России разворачивалась таким образом, что полностью отказаться от предварительной цензуры было попросту невозможно. Таким образом, заключает Чолдин, «к ужасу образованных людей, они [российские цензоры] применяли и то, и другое»[38].

В документе сохранялась главенствующая роль министерства просвещения, церковные книги продолжали оставаться в ведомстве Синода, цензура для иностранных изданий была отдана почтамтам. Перед органами, осуществлявшими цензурные постановления, ставилась, помимо прочего, задача по воспитанию: «…удалять книги, противные нравственности, но и доставлять обществу книги, „способствующие истинному просвещению ума и образованию нравов“». Либеральный характер нового устава определялся также требованием толкования «двусмысленных мест» в пользу автора сочинения. При этом, отмечает Рейфман, постановления устава совершенно не соблюдались: «…на деле цензоры сразу сделались орудием партий и веяний, господствующих в высших сферах». Полиция продолжала вмешиваться в дела цензуры, на периодические издания часто оказывалось давление, появление новых журналов и газет было затруднено[36]. Добиться результата, заявленного в уставе, не удалось, и в рамках цензурной реформы в 1826 году был принят новый устав. Основные положения его гласили:

- цель учреждения цензуры состоит в том, чтобы произведениям словесности, наук и искусства при издании их в свет посредством книгопечатания, гравирования и литографии дать полезное или, по крайней мере, безвредное для блага отечества направление;

- цензура должна контролировать три сферы общественно-политической и культурной жизни общества:

- право и внутреннюю безопасность;

- направление общественного мнения согласно с настоящими обстоятельствами и видами правительства;

- науку и воспитание юношества;

- традиционно цензура вверялась Министерству народного просвещения, а руководило всею её деятельностью Главное управление цензуры. «В помощь ему и для высшего руководства цензоров» утверждался Верховный цензурный комитет, состоявший в соответствии с тремя направлениями цензуры из министров народного просвещения, внутренних и иностранных дел;

- правителем дел Верховного цензурного комитета состоит директор Канцелярии министра народного просвещения. Ежегодно он составляет наставления цензорам, «долженствующие содержать в себе особые указания и руководства для точнейшего исполнения некоторых статей устава, смотря по обстоятельствам времени»;

- в стране создавались Главный цензурный комитет в Петербурге, местные цензурные комитеты — в Москве, Дерпте и Вильно. Главный цензурный комитет подчинялся непосредственно министру, остальные — попечителям учебных округов;

- право на цензуру, кроме того, оставалось за духовным ведомством, академией и университетами, некоторыми административными, центральными и местными учреждениями, что закладывало простор для субъективизма цензуры[39].

Рейфман считает, что этот цензурный устав был «самым благоприятным для литературы из всех существовавших в России указов о цензуре», ибо он отменял предупредительную цензуру и изымал её из ведения полиции[36]. Одновременно с этим, всё же, восемью главами устава, регламентирующими деятельность цензуры, запрещались места в сочинениях и переводах, «имеющие двоякий смысл, ежели один из них противен цензурным правилам» — то есть цензор получил право по-своему улавливать заднюю мысль автора, видеть то, чего нет в произведении, которое он рассматривает; «всякое историческое сочинение, в котором посягатели на законную власть, приявшие справедливое по делам наказание, представляются как жертвы общественного блага, заслужившие лучшую участь»; рассуждения, обнаруживающие неприятное расположение к монархическому правлению; медицинские сочинения, ведущие «к ослаблению в умах людей неопытных достоверности священнейших для человека истин, таковых, как духовность души, внутреннюю его свободу и высшее определение в будущей жизни»[39].

В эпоху Александра I основная роль в организации цензурных мероприятий была передана университетам; специальные комитеты были созданы при Московском, Дерптском, Виленском, Казанском, Харьковском университетах. Цензорами становились непосредственно деканы[35]. Был утверждён устав церковной цензуры, согласно которому основные цензурные функции возлагались на Святейший Синод. Под руководством Амвросия (Протасова) был создан комитет, занимавшийся цензурой проповедей, в Казани, а затем и в других городах империи. Жирков отмечает, что с годами увеличилось число регулярно вносимых в устав поправок и дополнений, что в конечном итоге привело к значительному расширению круга ведомств и учреждений, имевших право цензурирования, — что, по мнению историка, вело к произволу цензоров[39].

Цензура при А. И. Красовском и С. С. Уварове

В 1826 году в должность цензора Главного цензурного комитета занял А. И. Красовский, уже к 1832 году ставший председателем Комитета иностранной цензуры[40]. При нём были произведены структурные изменения в цензурных органах; так, был учреждён Верховный цензурный комитет, состоявший из трёх членов — министров народного просвещения, иностранных и внутренних дел[41]. Отличавшегося редкой некомпетентностью и служебным рвением Красовского критиковали именитые современники — А. С. Пушкин, Н. И. Греч, И. С. Аксаков и многие другие.

Многолетнее пребывание у власти Красовского, продвигавшегося по карьерной лестнице семимильными шагами, привело к расцвету бюрократии в цензурных ведомствах и огромным завалам в работе цензоров — с тем неимоверным количеством материалов, которые отвергались с его подачи, сотрудники цензурных учреждений попросту не могли справиться. Завалы в работе долго не могли расчистить даже после смерти Красовского в 1857 году[42]. Блюм, в свою очередь, отмечал, что Александр Иванович за годы службы буквально стал фольклорным героем, «символом цензурного идиотизма»[43]; исключительно в негативном контексте его имя встречается в переписке и записках П. А. Вяземского, видного литературного критика и поэта[44]. Тэкс Чолдин характеризовала его в качестве «идеального бюрократа в правительстве Николая I»[45]. Жирков приводит наглядный пример цензурной работы Красовского[42]:

| Улыбку уст твоих небесную ловить... | Слишком сильно сказано: женщина не достойна того, чтобы улыбку её называть небесною. |

| Что в мнении людей? Один твой нежный взгляд дороже для меня вниманья всей вселенной. | Сильно сказано; к тому же во вселенной есть и цари, и законные власти, вниманием которых дорожить нужно... |

Крайне нелестную характеристику Красовскому давал его коллега А. И. Рыжов: «Водотолочное усердие, принизительное смирение, угодливость пред высшими, рассчитанное ханжество — все это служило ему ходулями в продолжении всей его деятельности по комитету цензуры иностранной»[45]. Сильным гонениям подвергались книги иностранных авторов, в особенности французских, которых Красовский ненавидел — будучи совершенно неосведомлённым по части зарубежной литературы и текущих событий в Европе (читал он исключительно «Северную пчелу»), Александр Иванович был уверен, что иностранная литература в высшей степени вредна[46]. Граф С. С. Уваров, занимавший на тот момент пост президента Академии наук, говорил о цензоре: «Красовский у меня, как цепная собака, за которою я сплю спокойно». В 1824 году на короткое время министром просвещения был назначен адмирал А. С. Шишков, придерживавшийся консервативных взглядов. Непродолжительное промежуток работы Шишкова на этом посту отмечен новым цензурным уставом, принятым в 1826-м году и вошедшим в историю под названием «чугунный устав» — даже «Отче наш», по словам C. Глинки, можно было истолковать якобинским наречием, сославшись на этот устав.

Давление шишковского устава всячески старались смягчить сотрудники цензурного комитета С. Т. Аксаков, С. Н. Глинка и В. В. Измайлов; методика заключалась в приёме «совещательной» цензуры — целью был совместный поиск ими ресурсов поддержки литературы, что отвечало обоюдным интересам и цензоров, и авторов. Плоды такой тактики, в первую очередь, вкусили московские журналисты — в городе для них была создана весьма благоприятная атмосфера, открылись шесть новых изданий[47].

Граф Уваров в начале 1830-х годов вступил в должность Министра народного просвещения. Основным направлением цензурной политики с подачи Уварова стали журналистика и периодическая печать, однако и о романистике граф не забывал. В частности, под пристальным вниманием цензоров вновь оказалась французская литература, чрезвычайно популярная среди интеллигенции XIX века[48].

Уваров настаивал на более строгом подходе к французским писателям по сравнению с литераторами других стран, на пристальном внимании к «их нравственному содержанию», «господствующему духа и намерениям авторов», призывал не одобрять к переводу те из новейших французских романов, которые «производят вредное впечатление на читателей». Жирков отмечает: «С. С. Уваров в первую очередь стал строго преследовать „политические и социальные тенденции как в журналах, так и в отдельных произведениях литературы, оригинальной и переводной“. При его активном участии был запрещён ряд ведущих журналов тех лет, в том числе „Московский телеграф“ и „Телескоп“[48]».

«Эпоха цензурного террора» и Комитет 1848 года

О ты, кто принял имя Слова!

Мы просим твоего покрова:

Избави нас от похвалы

Позорной «Северной пчелы»

И от цензуры Гончарова.

Новый цензурный устав, гораздо «мягче» шишковского, был принят 22 апреля 1828 года. Цензурная практика была переориентирована на недопущение вредных книг, вместо разрешения полезных. Новый устав не содержал указаний для литераторов, не задавал направление общественной мысли, его главная задача заключалась в запрете продажи и распространения книг, «вредящих вере, престолу, добрым нравам, личной чести граждан»[50].

Согласно уставу 1828 года, особая роль в деле цензуры отводилась книготорговцам. Так, они были обязаны предоставлять реестры всех изданий, имевшихся в продаже, — торговать без особого разрешения запрещалось. Специальный «Комитет иностранной цензуры» занимался рассмотрением книг на иностранном языке и регулировал их ввоз в страну, равно как и дальнейшее распространение. Помимо этого, на торговцев зарубежной литературой оказывалось экономическое давление: книги облагались специальной пошлиной[51].

Период с 1848 по 1855 год в современной историографии, по М. К. Лемке, именуется не иначе как «эпохой цензурного террора» (Тэкс Чолдин использует термин «деспотия цензуры»[52]). События, развернувшиеся в конце 1840-х годов в Европе (революции во Франции, Венгрии, Италии и Чехии), привели к ужесточению цензурной политики в Российской империи. Министерство народного просвещения получило распоряжение от Николая I: «Необходимо составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура, и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдёт какие упущения цензуры и её начальства, то есть Министерства народного просвещения, и которые журналы и в чём вышли из своей программы»[53].

Цензурное ведомство империи претерпело ряд трансформаций. В частности, 19 июля 1850 года было утверждено мнение Государственного совета о преимуществах цензоров; документ включал три основных положения. Первое гласило, что цензорами могли быть назначены «только чиновники, получившие образование в высших учебных заведениях или иными способами приобретшие основные сведения в науках». Согласно второму, цензоры должны быть «при том достаточно ознакомлены с историческим развитием и современным движением отечественной или иностранной словесности, смотря по назначению каждого». В последнем значилось, что цензоры «во время занятий сей должности не должны вместе с нею нести никаких других обязанностей»[53].

Правительство было заинтересовано в укреплении цензурного аппарата и повышении его авторитета, в прекращении нескончаемых распрей между авторами и рецензентами. С повышением оплаты труда цензоров и наметившимся курсом на учёт интересов авторов наряду с интересами государства качество цензуры значительно возросло. Так, ряды цензоров пополнили Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, Я. П. Полонский и некоторые другие известные литераторы своего времени[53]. Тэкс Чолдин пишет, что с приходом Тютчева на пост председателя Комитета иностранной цензуры последний претерпел кардинальные изменения, вступив в фазу нового развития. Объединение вокруг Фёдора Ивановича поэтов-цензоров, считает учёный, «превратило канцелярское заведение в литературный салон»[54].

Комитет, сформированный 2 апреля 1848 года для осуществления особо пристального контроля над издаваемыми на территории Российской империи произведениями и помощи Министерству внутренних дел по вопросам наказания «нерадивых» авторов, ужесточил цензуру в стране. Министром народного просвещения стал князь П. А. Ширинский-Шихматов, предлагавший «поощрять чтение книг не гражданской, а церковной печати», ибо первые чаще представляют собой бесполезное чтение, вторые же укрепляют простолюдина верою, способствуют «перенесению всякого рода лишений»[55]. Князь, в частности, утвердил, что:

«Бдительный надзор за духом и направлением выходящих в свет книг, в особенности же повременных изданий, составляет в настоящее время одну из важнейших обязанностей вверенного мне Министерства. Из этого следует, что все издаваемые у нас газеты и журналы надлежит внимательно прочитывать тотчас по появлении их в печати, делать нужные по содержанию их замечания и доводить до моего сведения немедленно о всяком отступлении от цензурных правил, дабы я мог тогда же употреблять нужные меры строгости и предупреждать подобные упущения на будущее время»[55].— П. А. Ширинский-Шихматов, из постановления от 15 апреля 1850 года

Целью кадровой политики цензурного аппарата стало замещение цензоров-литераторов цензорами-чиновниками. Сама процедура запрещения того или иного произведения была размыта; так, большое количество произведений не было допущено к печати по указам ведомств, вообще не имеющих отношения к цензуре[47].

Цензура во второй половине XIX века

Какой я, Машенька, поэт?

Я нечто вроде певчей птицы.

Поэта мир — весь божий свет:

А русской музе тракту нет,

Везде заставы и границы.

И птице волю дал творец

Свободно петь на каждой ветке;

Я ж, верноподданный певец,

Свищу, как твой ручной скворец,

Народный гимн в цензурной клетке.

Вступивший 25 декабря 1861 года на пост министра народного просвещения А. В. Головнин внёс очередные существенные изменения в цензурный устав Российской империи. В рамках структурной реорганизации Министерству внутренних дел был вверен контроль за печатью и деятельностью цензоров, ведомственная пресса издавалась под ответственностью министров и губернаторов, канцелярия Главного управления цензуры упразднялась, уступая свои функции Особенной канцелярии министра народного просвещения. Всеми остальными вопросами цензуры занималось Министерство народного просвещения — в частности, главным объектом его деятельности становилась литература, о «развитии, покровительстве и преуспеянии» которой и до́лжно было заботиться.

В значительной мере была усилена ответственность цензоров; сам режим, отмечает Жирков, стал намного жёстче[57]. В отличие от своих предшественников Головнин всецело поддерживал периодику, тиражи и перечень наименований которой стремительно росли. Выпуск «изящной» литературы и беллетристики, напротив, был сокращён — по наущению Головнина издатели сосредоточились на том, «что имело реальное значение»[58].

Одновременно с репрессивными мерами в отношении издателей применялось «нравственное влияние» на общественное мнение, через сотрудничество с либерально ориентированными литераторами. Н. Г. Патрушева отмечает: «С целью ослабить оппозиционность прессы и в дальнейшем заставить её проводить взгляды правительства, предполагалось учредить официальные издания, в задачи которых входило разъяснение обществу правительственной политики; создать сеть официозов, то есть частных изданий, существовавших на государственные субсидии и проводящих правительственные взгляды; имелась в виду поддержка консервативной печати и всех изданий, согласных сотрудничать с властями». К концу 1862 году был введён смешанный тип цензуры — предварительно-карательная цензура; так, от предварительной цензуры в столичных городах были освобождены издания объёмом более двадцати печатных листов, а также правительственные и научные издания на всей территории империи. Ответственность возлагалась на издателей[59].

Взаимоотношения власти и журналистики всё более обострялись, и Валуевым было предложено решение, вошедшее в историю под названием «Временные правила о цензуре и печати» от 6 апреля 1865 года. Суть реформы заключалась в переходе от предварительной цензуры к системе предупреждений и запрещений, налагаемых после выхода изданий из печати. Главное Управление по делам печати было подчинено министру внутренних дел и являлось руководящим органом в деле надзора за печатью и в карательной политике цензурного ведомства[60].

Принятые положения довольно точно повторяли действующее французское законодательство. Во Франции данная система была принята в 1852 году, после совершения Наполеоном III государственного переворота, превратившего его из выборного президента в императора; система отражала стремление Наполеона ужесточить политический режим и эффективно ограничить свободу прессы при политической невозможности введения предварительной цензуры; изобретателем данной системы, действовавшей во Франции до 1881 года, был видный сподвижник Наполеона Эжен Руэр. Новый российский закон освобождал от предварительной цензуры

- в обеих столицах:

1. все выходящие доныне в свет повременные издания, коих издатели сами заявят на то желание

2. все оригинальные сочинения объёмом не менее 10-ти печатных листов и

3. все переводы, объёмом не менее 20-ти печатных листов

- повсеместно:

1. все издания правительственные

2. все издания академий, университетов и ученых обществ и установлений

3. все издания на древних классических языках и переводы с сих языков

4. чертежи, планы и карты[61]— из «Временных правил о цензуре и печати» от 6 апреля 1865 года

Издания, освобождённые от предварительной цензуры, также подлежали цензурному контролю. Газеты следовало сдавать в цензуру в гранках, до печати основного тиража, журналы — за 2 дня, книги — за 3 дня до начала распространения (в 1872 году срок был увеличен до 4 и 7 дней). За это время цензоры должны были просмотреть издание и либо разрешить его распространение, либо запретить его, задержать тираж и приступить к судебному преследованию виновных.

Для суда над нарушителями цензурных правил создавались Особые присутствия при Уголовных палатах в Москве и Санкт-Петербурге. Наиболее тяжкие нарушения (оскорбительные отзывы о законах и правительственных распоряжениях, призывы, направленные на возбуждение вражды между различными слоями населения или сословиями) карались тюремным заключением сроком до 16 месяцев, арестом на срок до 4 месяцев или штрафом в размере до 500 рублей. За оспаривание или порицание основ собственности или семейного союза полагался арест на срок до 6 недель или штраф в размере до 300 рублей. За оглашение сведений, вредящих доброму имени, чести и достоинству отдельных лиц или учреждений, наказание составляло до 16 месяцев тюремного заключения или до 500 рублей штрафа. Злословие и брань наказывались тюремным заключением до 6 месяцев, арестом до 3 недель или штрафом до 300 рублей. Обсуждение законов, не содержащее призывов к неповиновению им или оскорбительных выражений, не считалось преступлением. При выявлении перечисленных нарушений закона суд мог не только наказать виновных, но и приостановить издание на любой срок или совсем запретить его. Редакторы и издатели в случае вынесения обвинительного заключения дисквалифицировались на 5 лет.

Для суда над нарушителями цензурных правил создавались Особые присутствия при Уголовных палатах в Москве и Санкт-Петербурге. Наиболее тяжкие нарушения (оскорбительные отзывы о законах и правительственных распоряжениях, призывы, направленные на возбуждение вражды между различными слоями населения или сословиями) карались тюремным заключением сроком до 16 месяцев, арестом на срок до 4 месяцев или штрафом в размере до 500 рублей. За оспаривание или порицание основ собственности или семейного союза полагался арест на срок до 6 недель или штраф в размере до 300 рублей. За оглашение сведений, вредящих доброму имени, чести и достоинству отдельных лиц или учреждений, наказание составляло до 16 месяцев тюремного заключения или до 500 рублей штрафа. Злословие и брань наказывались тюремным заключением до 6 месяцев, арестом до 3 недель или штрафом до 300 рублей. Обсуждение законов, не содержащее призывов к неповиновению им или оскорбительных выражений, не считалось преступлением. При выявлении перечисленных нарушений закона суд мог не только наказать виновных, но и приостановить издание на любой срок или совсем запретить его. Редакторы и издатели в случае вынесения обвинительного заключения дисквалифицировались на 5 лет.

Кроме наказаний за преступные деяния, налагаемых в судебном порядке, предусматривались и административные взыскания в отношении периодических изданий. Министр внутренних дел мог выносить изданиям предупреждения, если усматривал в них «вредное направление»; предупреждения следовало выносить с указанием конкретных статей и поводов для замечаний. После трёх замечаний издание могло быть приостановлено на срок до 6 месяцев, а по решению Сената — запрещено полностью. Административные предупреждения и запрещения в некотором смысле представляли собой более суровое наказание, чем судебный приговор, — министр мог накладывать их произвольно, без указания на нарушение определённых статей закона, а издания при этом были лишены права на апелляцию и юридическую защиту.

В целом отмена предварительной цензуры сделала контроль над прессой в определённом отношении более жёстким. Ранее, в эпоху предварительной цензуры, издатели могли совершенно безопасно, не подвергаясь риску каких-либо наказаний, согласовать спорные тексты или даже переписать отдельные места непосредственно в момент обсуждения их с цензором. Теперь же издатели не имели официальной возможности предварительно консультироваться с цензурой, за допущенные ошибки их ожидал в лучшем случае крупный штраф, а журналам также приходилось терпеть убытки из-за потери тиража и неудовольствия читателей, вызванного задержками выхода издания. По мнению М. Е. Салтыкова-Щедрина, предварительная цензура была сопоставима с «намордником, который надевают на пса: хочется укусить, но невозможно. Положение же литературы при цензуре карательной сопоставлялось с медведями, которых водят цыгане по ярмаркам: теоретически укусить можно, но зубы у медведя подпилены, в носу кольцо, за которое готов в любую минуту дёрнуть вожак, к тому же он больно бьёт палкой по лапам»[62].

В 1890 г. цензура не пропустила в печать декларацию против антисемитизма, написанную В. Соловьёвым и подписанную рядом писателей и учёных. Она была напечатана за границей[63].

Практика же в отношении книгоиздателей оказалась не такой жёсткой — постепенно издательства наладили неофициальные связи с цензурой и согласовывали рукописи, а не готовые тиражи, исправляя указанные цензорами места, что защищало от финансовых потерь и, по сути, представляло собой неформальное возвращение к предварительной цензуре. В последующие 40 лет цензурные правила всё более и более ужесточались. С 1868 года министр внутренних дел получил право запрещать розничную продажу периодических изданий; для многих газет такое наказание было равнозначно разорению. С 1872 года Комитет министров получил право уничтожать тиражи книг без возбуждения судебного преследования; негласное разбирательство в Комитете министров оказалось более удобным для чиновников, чем открытое и формальное судопроизводство, так что с введением данной меры судебное преследование издателей и авторов книг практически прекратилось, сменившись уничтожением тиражей. С 1873 года управление по делам печати начало рассылать редакторам периодических изданий списки тем и событий, оглашение и обсуждение которых правительство полагает нежелательным, нарушение этих рекомендаций влекло за собой санкции. С 1882 года запрещать издания мог не только Сенат, но и совещание министров внутренних дел, юстиции, народного просвещения и обер-прокурора Синода. С 1897 года стало невозможным передавать разрешённое издание от одного издателя к другому без согласования с властями[64].

Известные запрещённые книги

За время становления цензурного аппарата в Российской империи репрессиям подверглось множество произведений, современными учёными относимых к классике. Так, эротическая поэма Пушкина «Гавриилиада», написанная в 1821 году, в основе сюжета которой лежало евангельское событие, Благовещение Пресвятой Богородицы, дополненное из произведений, не вошедших в библейский канон (апокрифов), встретило множество трудностей[65]. Произведение высмеивало эпизоды из Евангелия и Священного Писания и по своей направленности противопоставлялось как самой религии, так и ханжеской морали.

В письме графу Петру Александровичу Толстому от 29 июня 1828 года статс-секретарь Николай Назарьевич Муравьёв говорил, что крепостные отставного штабс-капитана В. Ф. Митькова «принесли к Высокопреосвященному Серафиму прошение, что господин их развращает их в понятиях православной, ими исповедуемой христианской веры, прочитывая им из книги его рукописи некое развратное сочинение под заглавием „Гавриилиада“, и представили Высокопреосвященному митрополиту и ту самую книгу»[66]. В 1829 году началось запущенное Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Серафимом Глаголевским судебное разбирательство по делу «Гавриилиады»; Пушкин пытался отречься от произведения и упорно утверждал, что не является её автором[67]. В подлинном авторстве поэмы же, однако, не приходится, по мнению В. Я. Брюсова, даже сомневаться. В читательской среде поэма стала окружена «ореолом дурной славы»[66]. Доводам Пушкина, однако, император Николай I поверил и судебное дело прекратил; печатать поэму в Российской империи, однако, было запрещено[68].

Чтобы публикация сказки в стихах Петра Ершова «Конёк-Горбунок» стала возможной, в её оригинальный текст было внесено множество изменений[69]. Впервые произведение было напечатано в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году в видоизменённом варианте; отдельной книгой сказку было разрешено выпустить в этом же году, аналогично — со множеством исправлений по соображениям цензуры. Попытки выпустить «Конька-горбунка» без купюр встречали отпор рецензирующих органов. Дело дошло до того, что после третьего издания сказки в 1843 году её не переиздавали до 1856 года[70].

Поэма Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон», датированная 1829—1839 годами и основанная на библейском мифе о падшем ангеле, восставшем против Бога, аналогичным образом попала под пристальный взор царских цензоров. При жизни писателя поэма неоднократно переделывалась в соответствии с требованиями цензуры. Одни из первых правок подобного рода были сделаны, чтобы представить текст рукописи членам царского семейства. Окончательное решение по «Демону» было принято 10 марта 1839 года, когда было получено официальное цензорское разрешение; впрочем, в этот год произведение так и не было напечатано[71].

В 1849 году царской цензурой был сформирован принцип, в соответствии с которым в публикуемых книгах не должно было быть «не только никакого неблагоприятного, но даже и неосторожного прикосновения к православной церкви и установлениям её, к правительству и ко всем поставленным от него властям и законам»[72]. В соответствии с этим затруднялась, в частности, публикация «Конька-горбунка».

Революция 1905 года

Свободное слово, великое слово.

В плену у насилья, у коршуна злого,

К скале пригвождённый титан Прометей, —

Ты рвёшься на волю из цепких когтей.

Но цепь распадётся — ты смело воспрянешь

И — сильное правдой, любовью, добром, —

С зарёю над миром победно ты грянешь,

Как божий ликующий гром!

К началу XX века в России наблюдалось лавинообразное увеличение числа выпускаемых периодических изданий. Это же время ознаменовалось становлением провинциальной печати, доля которой на рынке периодики стремительно росла. К началу революции в стране выходило более трёх тысяч журналов и газет, около тысячи из которых имели политическую направленность[74].

Революция, начавшаяся в империи в 1905 году, породила неразбериху в сфере цензуры. Попытки «замалчивания» происходящего провалились, контроль над прессой был утерян. 25 мая Николай II писал министру внутренних дел Булыгину: «Печать за последнее время ведёт себя всё хуже и хуже. В столичных газетах появляются статьи, равноценные прокламациям с осуждением действий высшего Правительства». Царь советовал министру давать директивы печати, «воздействовать на редакторов, напомнив некоторым из них верноподданнический долг, а другим и те получаемые ими от Правительства крупные денежные поддержки, которыми они с такой неблагодарностью пользуются»[7].

Процесс освобождения периодики от цензуры попыталось остановить правительство, 17 октября 1905 года обнародовав манифест, согласно которому всем поданным империи «даровались незыблемые свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов». Издателей, однако, подобные меры не удовлетворили — руководители наиболее авторитетных журналов и газет призывали коллег вовсе отмести все требования цензуры и печататься без оглядки на неё[74]. Уже 24 ноября были введены новые, «временные правила». На волне кажущейся вседозволенности стало появляться множество газет и журналов, прельщённых «свободой слова», но уже в конце месяца Министерство внутренних дел начало репрессии в отношении журналистов, последовали многочисленные аресты и судебные разбирательства над издателями[7].

Император Николай II неоднократно пытался через Главное управление по делам печати прекратить поток оскорблений, нападок, скандальных сплетен и слухов, изливаемый прессой на Григория Распутина. Однако законных оснований не находилось — закон никак не препятствовал критиковать недостойные действия частных лиц. В результате все пожелания царя остались невыполненными[75].

Более трёхсот изданий были закрыты, деятельность ещё большего числа — приостановлена. Главной мишенью стала, конечно, периодика — на экстренном заседании судебной палаты (2 декабря 1905-го) были поддержаны действия цензуры, что в короткие сроки практически уничтожило всю оппозиционную прессу столицы; Союз в защиту свободы печати аналогичным образом был упразднён. При этом, однако, ни о каком контроле над печатью в стране говорить не приходилось[7]. 18 марта 1906 года выходит Именной указ «Дополнение временных правил о повременных изданиях», 26-го апреля — «Временные правила о непериодической печати». Создаётся Осведомительное бюро, призванное контролировать «достоверность» сведений, поступающих в прессу; иностранная печать передаётся в ведомство Главного управления цензуры[74].

«Временные правила», пишет Блюм, были приближены к европейским законам — запрещение любых изданий было возможно исключительно в судебном порядке[76]. Новые правила отменяли предварительную цензуру, но комитеты по печати просматривали выходившие издания; наложение санкций было возможно в случае, если издания нарушали уголовный закон. При этом, однако, имела место существенная разница между периодическими и непериодическими изданиями — первые вначале поступали в продажу, а затем, при необходимости, следовали санкции (штрафы, закрытие изданий, арест издателей), а вторые подавались в комитеты по печати до начала распространения, и у властей оставалось время для конфискации тиражей. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в 1905 году санкции накладывались только на сами издания, которые, после их официального закрытия, тут же появлялись под другими названиями. После того, как власти начали применять санкции к типографиям, антиправительственная пресса всё же была вынуждена свернуть свою деятельность[75]. При введении в отдельных губерниях положения чрезвычайной охраны или военного положения генерал-губернаторы и губернаторы получали право приостанавливать выпуск периодических изданий. В 1905—1907 годах, когда положение чрезвычайной охраны вводилось в 27, а военное положение — в 40 губерниях и областях, власти широко пользовались этим правом. Ещё одним методом давления на прессу была административная (то есть производимая по распоряжению губернаторов без всякого формального разбирательства) высылка неугодных правительству редакторов и журналистов. Большой общественный резонанс произвела высылка в Минусинск популярного литератора А. В. Амфитеатрова (1902 год) за опубликование фельетона «Господа Обмановы», изображавшего царскую семью в карикатурном виде. В периодике активно начинает обсуждаться политическая обстановка в стране, в особенности проблема свободы слова; по этой теме выходит несколько книг видных литераторов — В. Е. Якушкина и В. Е. Розенберга[7].

Цензура во время Первой мировой войны

В 1913 году, по утверждению Рейфмана, на прессу было наложено 372 штрафа на сумму 140 тысяч рублей, конфисковано 216 номеров, арестовано 63 редактора, закрыто 20 газет. Дополнительная хитрость заключалась в том, что «в полной мере» цензура устанавливалась исключительно в местах военных действий и «частично» — вне их. Определение же мест военных действий было прерогативой властных структур[74].

Жирков, однако, называет данное время «расцветом русской журналистики»; развернувшиеся разговоры о «свободе слова» и растущее недовольство репрессиями МВД всколыхнули издателей и журналистов, вдобавок обеспокоенных готовящимся к опубликованию новым законом о цензуре. Последний был обнародован 20 июля 1914 года под названием «Временное положение о военной цензуре»[77]. Председатель Совета Министров И. Л. Горемыкин комментировал: «Военная цензура, просматривая предназначенный к выпуску в свет газетный материал, должна оценивать последний не с одной лишь узковоенной точки зрения, а и с общеполитической»[78].

Если ранее основным приоритетом военной цензуры было поддержание имиджа армии, то теперь главной задачей стало сохранение государственной тайны. Особому контролю подвергались фронтовые журналисты — был введён институт аккредитации, однако чёткой законодательной базы для данного рода журналистской деятельности не существовало, это в конечном итоге привело к тому, что в ходе Русско-японской войны противник получал массу сведений из русскоязычной периодики[79]. Период Первой мировой войны характерен усилением экономического давления правительства на издателей; так, большое количество журналистов подкупались, Министерство внутренних дел активно субсидировало и финансировало журналы, создавая лояльные власти издания[78].

Становление советской цензуры

Но ты опять, растоптанное слово,

Бессмертное, свободное живёшь,

И мщение готовишь ты сурово,

И стрелы смертоносные куёшь!

После падения монархии и распада империи институт цензуры сохранился, хотя и трансформировался. Павел Рейфман писал по этому поводу: «Советская цензура возникла не на пустом месте. Она — наследница дореволюционной русской цензуры, цензуры многовековой самодержавной России, с её самовластием и деспотизмом»[81]. 9 марта 1917 года Временным правительством был ликвидирован основной центр царской цензуры — Главный комитет по делам печати — и введена должность комиссара по делам печати. 16 мая в «Вестнике Временного правительства» было обнародовано законодательное распоряжение: «Печать и торговля произведениями печати свободны. Применительно к ним административных взысканий не допускается». В реальности подобная свобода полностью реализована не была. Пётр Врангель писал, что при свободе левой пропаганды правые газеты закрывались и конфисковались. Впоследствии по итогам июльского кризиса правительство предоставило военному министру право закрывать издания, призывающие к военному бунту и неповиновению на фронте, после чего репрессиям подверглись большевистские газеты[82].

Сразу же после Октябрьской революции последовало значительное усиление цензуры в стране. Так, в первую очередь было закрыто множество типографий и газет. Декретом от 27 октября (9 ноября) 1917 года под запрет попали антикоммунистические издания, издания «сеющие смуту путём клеветнического извращения фактов» и «призывающие к действиям преступного характера»[83]. По состоянию на конец 20-х годов были закрыты более четырёхсот газет[84]. В. И. Ленин говорил: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмём власть в руки. Терпеть существование этих газет, значит перестать быть социалистом»[85].

Власть сконцентрировала в своих руках оборот бумаги в стране, она была конфискована у частных лиц, были национализированы типографии. Большинство исследователей отмечали в дальнейшем идеологический и тотальный характер советской цензуры, а также подчинение цензурных органов контролю со стороны Коммунистической партии Советского Союза[86][87][88].

Деятели культуры о цензуре

А. Блюм отмечает, что с момента издания «Закона о вольных типографиях» (1783 год, при Екатерине II) прошло менее десятилетия, как в империи началась «неустанная борьба русских писателей за священное право — право свободы слова и творчества»; первейшим оппонентом писателей в противостоянии власти, стремившейся ограничить их, стал цензор — причём, отмечает Блюм, его фигура была «не столько зловещая, сколько смешная». Таким образом, противодействие цензуре осуществлялось первоначально путём её высмеивания и иронизирования над ней. При том же, что цензор представлял собой врага номер один для русских писателей, однако, работа последних на поприще цензуры не считалась чем-либо зазорным в глазах общества; так, к примеру, в цензурных комитетах работали такие выдающиеся деятели искусства, как Майков, Полонский, Салиас-де-Турнемир, Аксаков, Гончаров, Тютчев и многие другие[89].

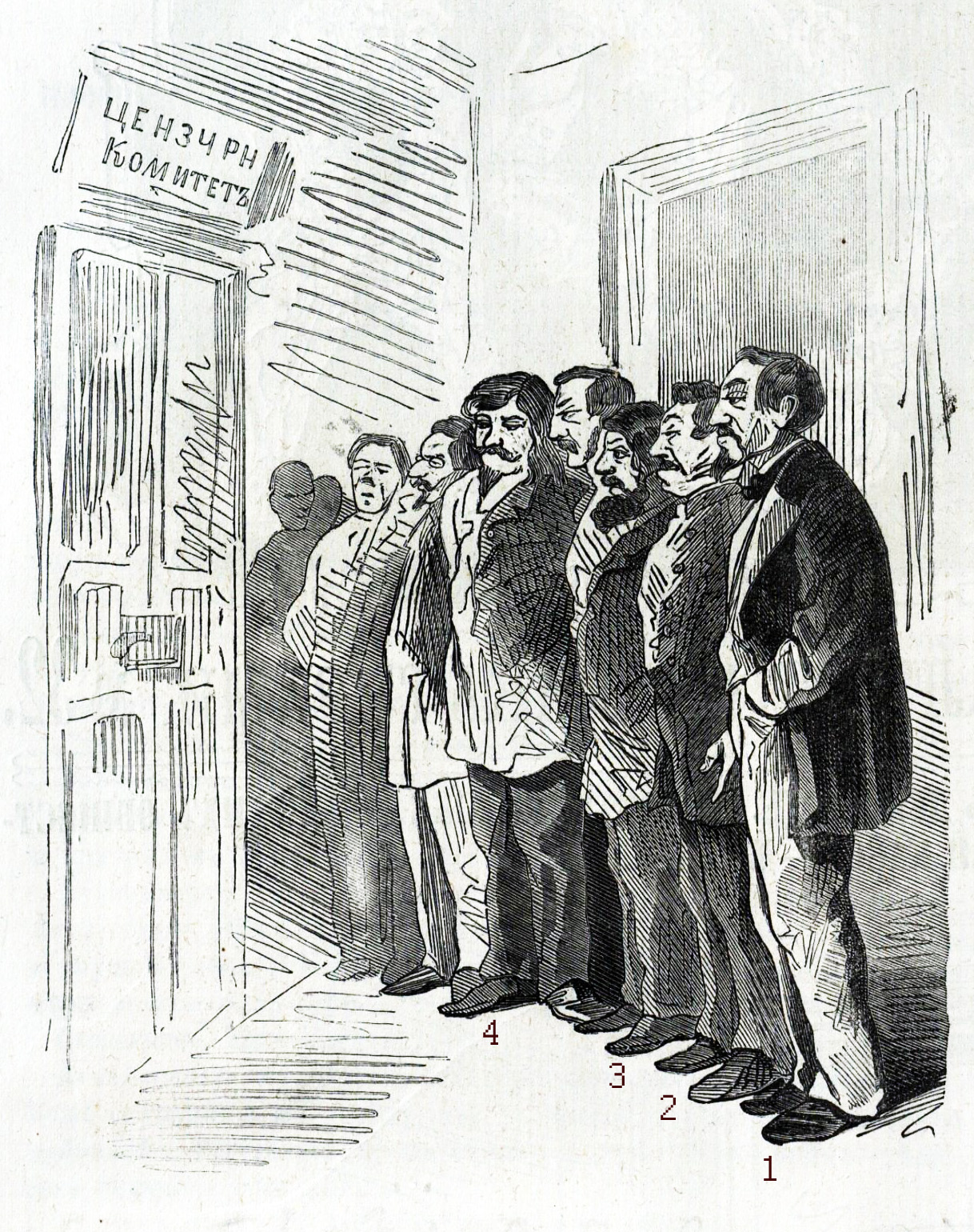

Упоминание (а также критика, высмеивание и многое иное) вопросов цензуры, пишет Блюм, у русских авторов встречается практически во всём многообразии существующих литературных форм — в стихах, эпиграммах, письмах, эссеистике, баснях, пародиях, рассказах, драмах, очерках, воспоминаниях. Подавляющее большинство писателей обсуждали данные вопросы и в частной переписке тоже — так, утверждает Блюм, «таких писем сотни, если не тысячи»[90]. Цензуре и цензорам свои произведения посвящали А. Н. Радищев («Путешествие из Петербурга в Москву», глава «Торжок»)[91], Г. Р. Державин («На птичку»)[92], И. П. Пнин («Сочинитель и Ценсор»)[93], В. А. Жуковский («Протокол двенадцатого арзамасского заседания»)[94], А. А. Дельвиг («Петербургским цензорам»)[95], Н. П. Огарёв («Русская потаённая литература», предисловие)[96], Н. А. Добролюбов («На карикатуры Степанова»)[97] и многие другие.

Многие видные литераторы рассматривали цензуру и с сугубо практической точки зрения — понимая всю её специфику изнутри, они предлагали реформы ведомств, законов, самого характера взаимодействия властей с авторами. Ф. В. Булгарин в 1826 году выступал с критикой абсурдизма, до которого в некоторые моменты доходила цензура, и отмечал общую направленность властей к обращению внимания не на дух произведений, но исключительно на их слог — слова и фразы[98]. В. Ф. Одоевский начиная с 1827 года написал несколько работ по данной тематике, критикуя «полицейскую цензуру» и выступая с оригинальными предложениями по противодействию антироссийской пропаганде из-за границы, в частности, настаивая не на строгой цензуре иностранных изданий, а на публикациях «книг и статей, опровергающих в открытой полемике враждебные русскому обществу идеи»; с похожими взглядами выступал в 1840-х и Тютчев, считавший целесообразным пересмотр системы русской печатной пропаганды за рубежом[99]. О. И. Сенковский в резкой форме критиковал предварительную цензуру: «Предупредительная цензура, раздражая всех своими истязаниями, озлобляя придирками, ожесточая злобными или невежественными толкованиями слов, выражений, мыслей, ничего, однако, не останавливает»[100].

«Голоса в защиту свободы слова не умолкали никогда: в беспросветные времена такую задачу брали на себя писатели-эмигранты — Герцен в Лондоне в XIX веке, писатели Русского зарубежья в XX-м — В. В. Набоков, Р. Б. Гуль и другие. Тем не менее, более чем столетняя борьба за свободу печати и литературного творчества, приведшая к резкому ослаблению цензурного гнёта в начале ХХ в. и даже полному освобождению от него в период между февралем и октябрем 1917 г., закончилась полнейшим провалом и поражением»[101].— Арлен Блюм, «Русские писатели о цензуре и цензорах»

Цензура по типам

Религиозная

Разрешение Ф. Н. Орнатского на печатание книги

Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» (1905)

Исторически религиозная цензура была первым видом цензуры, появившимся ещё в Русском царстве в середине XVI века. Официальную регламентацию данный вид цензуры получил с принятием «Стоглава», что расширило полномочия церковнослужителей в срезе контроля за издаваемой религиозной литературой и лубочными картинками[102][5]. Первые существенные изменения наступили с церковной реформой императора Петра I, ограничивавшей цензурные возможности церкви, а также с учреждением Священного синода, ставшего основным духовным цензурным органом.

Вплоть до конца XVIII века Синод играл главенствующую роль в вопросе ввоза книг на территорию страны и перевода иностранной литературы; указом от 1743 года и первое, и второе было запрещено[5]. В эпоху правления Елизаветы Петровны церковь также активно вмешивалась в политические и прочие мирские дела — в частности, по распоряжению Синода изъятию подлежали все книги, содержавшие упоминания о кратком царствовании Ивана VI при регентстве Анны Леопольдовны. При императоре Павле I был создан институт, занимавшийся вопросами религиозной цензуры, — Московский церковный центр. Задачами нового института были:

«Рассмотрение и исправление как переводов, касающихся церкви и церковного учения, так и вообще сочинений, издаваемых соборным и не соборным духовенством. Духовная цензура не должна по примеру гражданской делать простое одобрение или неодобрение сочинения к печатанию (поелику таковые упражнения не суть важны), но в том, чтобы делать им ревизию, или строгое пересматривание и исправление. Цензура может просто возвратить рукопись. Все сочинения, одобренные цензурою, как не заключающие в себе, по её мнению, ничего противного закону Божию, правилам государственным, благонравию, и литературу надлежит издавать в печать с дозволения Синода исключительно в типографиях, ведомству его принадлежащих»[4].— из «Положения о духовной цензуре или комиссии» от 14 марта 1799 года

В 1804 году из-под ведомства церкви были выведены иностранные книги — контроль за ними стал прерогативой почтамтов[36]. По сути, с восхождением на трон Александра I в Российской империи началось становление цензурного аппарата, и в ведомстве Синода и Московского церковного центра остались исключительно книги религиозного содержания — такое положение дел продолжалось до начала XX века, когда следствием наметившегося распада империи стала реорганизация всей система цензуры, включая церковную.

Военная

Появление военной цензуры в Российской империи аналогичным образом приходится на первую декаду XIX века. При Артиллерийском департаменте в 1810 году была введена должность военного цензора, а двадцать шесть лет спустя появился первый управленческий орган — Военно-цензурный комитет, которому, правда, суждено было просуществовать только до 1858 года. Неразбериха в военной цензуре в стране продолжалась до конца существования империи: попытки упорядочить сложившуюся ситуацию предпринимались в годы Русско-турецкой войны (1877—1878), а затем и Русско-японской войны (1904—1905). Однако вопрос военной цензуры так и не был окончательно решён[103].

Последняя попытка упорядочения военной цензуры была предпринята в 1914 году, когда император Николай II утвердил положение о военной цензуре, которая устанавливалась в полном объёме или частичная. В полном объёме цензура вводилась в местах на военном положении. Это означало, что министру внутренних дел давалось право запрещать «сообщение в речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, сведений, касающихся внешней безопасности России или вооружённых её сил или сооружений, предназначенных для военной обороны страны». Для частичной же военной цензуры были характерны «просмотр и выемка международных почтовых отправлений и телеграмм, а также просмотр и выемка в отдельных случаях, по распоряжению главных начальников военных округов, внутренних почтовых отправлений и телеграмм». Положение о военной цензуре действовало до распада империи[104].

Почтовая

Почтовая цензура появилась в Российской империи в XVIII веке при Елизавете Петровне; начальнику петербургского «почтового амта» было вменено в обязанность вскрывать и копировать всю заграничную переписку зарубежных послов, аналогичные действия предпринимались и к частным письмам, однако не носили систематического и повсеместного характера[105]. При коллегии иностранных дел под началом Кристиана Гольдбаха была организована дешифровальная служба. Когда при Екатерине II последнюю возглавил Франц Эпинус, объёмы перлюстрации и дешифровки значительно увеличились, вскрывалась вся зарубежная корреспонденция без исключения. 18 апреля 1794 года секретным указом императрицы была организована служба перлюстрации во всероссийском масштабе[106].

Эпоха правления Александра I в историю цензуры Российской империи вошла как время непродолжительной либерализации в перлюстрации; так, согласно распоряжению монарха, «внутренняя корреспонденция, производимая между собою частными людьми… была отнюдь неприкосновенна и изъята от всякого осмотра и открытия». Это, впрочем, не отменяло деятельности «чёрных кабинетов»: «…что лежит до внешней переписки, в перлюстрации оной поступать по прежним предписаниям и правилам без отмены». К началу XIX века чёрные кабинеты действовали в Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Бресте, Вильно, Гродно и Радзивилове. От чиновников требовалось обращать внимание на дела о контрабанде, финансовые операции («ввоз ассигнаций»), а «также и о всем том, что вредно узаконениям и Государству вообще и частно», дабы «могли быть взяты надлежащие меры». С 1881 года «чёрные кабинеты» перешли в ведомство министра внутренних дел; на подобном положении они находились вплоть до 1917 года. Стоит отдельно заметить, что общий размер имперской перлюстрационной службы был сравнительно небольшим — по состоянию на 1913 год их было чуть менее пятидесяти человек[107]. Историк В. С. Измозик пишет:«История службы перлюстрации императорской России закончилась в дни второй российской революции, в конце февраля 1917 года. Первое время после свержения режима цензоры по привычке приходили на службу, но указаний от нового правительства не было. Уже в марте в провинции новая революционная власть начала допросы чинов перлюстрации. Приказом по Министерству почт и телеграфов от 10 июля 1917 года цензура иностранных газет и журналов была упразднена»[107].

Иностранная

Профессор Марианна Тэкс Чолдин, посвятившая крупное исследование деятельности имперской цензуры в отношении иностранных книг, отмечает, что зарубежная литература на описываемый период являлась самым популярным чтением в среде образованного населения Российской империи. Признавая опасность «тлетворного западного влияния», соответственно, правительство пыталось оградить от него граждан своей страны[108]; первоначально, пишет Тэкс Чолдин, оно стремилось к недопущению критических мыслей по отношению к институту самодержавия. Данное цензурное направление в отношении зарубежной литературы впервые ярко проявилось на фоне многочисленных европейских революций середины XVIII века, когда Россия «с удвоенным старанием стала воздвигать забор вокруг империи», опасаясь, что либеральные идеи найдут в сердцах людей благодатную почву — наибольшее внимание при этом уделялось отечественной периодике, способной эти идеи донести до рядового читателя простым и понятным языком[109].

Закон от 22 апреля 1828 года, сменивший «чугунный» шишковский, по части иностранной цензуры оставался в силе лишь с небольшими изменениями вплоть до 1917 года[110]. Согласно данному закону все ввозимые книги проверялись на предмет соотношения их содержания с догматами православной церкви и христианства, повышенное внимание обращалось на любые высказывания в адрес императорского дома, проверялось также, не противоречит ли содержание общественной морали. По принятому уставу цензурой зарубежных сочинений занимался Комитет иностранной цензуры, который располагался в Санкт-Петербурге при Министерстве народного просвещения. Состоял комитет из председателя, трёх старших и трёх младших цензоров, трёх помощников старших цензоров, библиотекаря и секретаря. Специально обученные цензоры также были направлены в Ригу, Вильно, Киев и Одессу[111].

Комитет иностранной цензуры первоначально подразделялся на языковые разделы, ответственные за издания на французском, немецком, английском и русско-польском. С течением времени, однако, структура изменилась — ко второй половине века единым «англо-французским» отделом были охвачены публикации на французском, английском, испанском и португальском языках, немецкий же находился на особом положении[112]. В описываемое время российские представители «новой интеллигенции» проявляли огромный интерес к немецким публикациям — это обуславливало особое внимание комитета к изданиям на данном языке. Вторыми «по популярности» оставались французские книги (знать и высшее общество к середине XIX века по-прежнему говорили на французском)[113]. Учёный приводит ряд основных тем, ставших объектом пристального внимания цензоров иностранных изданий начиная с середины века; это, в первую очередь, оценки царских особ и общественного строя[114], восприятие Российской империи в качестве «варварского», не европейского государства[115], а также критика православного христианства и веры в Бога[116].

Тэкс Чолдин отдельно выделяет новшество российской иностранной цензуры (в сравнении с её европейскими аналогами) — «позволение с исключением предосудительных мест». На практике, пишет исследователь, это было разрешение оборота изданий, но «с купюрами», вымарыванием или вырезанием отдельных слов, строк, абзацев или целых глав[117]; при всем этом, однако, разжигающая нежелательные настроения литература постоянно проникала в страну[118], а комитету никогда не удавалось идти в ногу со временем[119]. Историк приходит к следующему выводу:«<…> русский имперский режим провалил свою миссию: цензура запрещала отдельные строки в каких-то малозначительных стихотворениях, в то время как сочла работы Маркса слишком пространными, чтобы представлять реальную угрозу <…> Как выяснилось, забор, возведённый вокруг империи, не смог защитить страну от действительно опасных идей»[120].— М. Тэкс Чолдин, «Империя за забором. История цензуры в царской России»

Журнальная и газетная

Печати русской доброхоты,

Как всеми вами, господа,

Тошнит её — но вот беда,

Что дело не дойдёт до рвоты.

Появление первых журналов в Российской империи приходится на период правления Елизаветы Петровны — были открыты «Праздное время, в пользу употребленное» (1759), «Полезное увеселение» (1760), «Свободные часы» (1763) и некоторые другие. Тогда же стало вырисовываться первое направление в цензурных запретах относительно средств массовой информации — изданиям было запрещено печатать любого рода сообщения о событиях при дворе без предварительного разрешения контролирующих органов[5]. В начале XIX века в стране проходило становление цензурного аппарата, положение прессы ухудшилось — шишковский «чугунный устав» сильно ограничил свободу слова, однако предпринимались и попытки выправить ситуацию; в основном их инициаторами выступали сами сотрудники цензурного комитета, ориентировавшие свою деятельность на Петербург и Москву, что в определённой мере поддерживало столичных издателей «на плаву»[47].