Марк Антоний

| Марк Антоний лат. Marcus Antonius<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>

<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Бюст римлянина, который традиционно отождествляют с Марком Антонием. Конец I века н. э., Ватиканские музеи</td></tr> | ||

| ||

|---|---|---|

| 31 год до н. э. (не вступил в должность) | ||

| ||

| 34 год до н. э. | ||

| Соправитель: | Луций Скрибоний Либон | |

| Предшественник: | Публий Корнелий Долабелла и Тит Педуцей | |

| Преемник: | Луций Семпроний Атратин и Павел Эмилий Лепид (суффекты) | |

| ||

| 43 — 33 годы до н. э. | ||

| Соправитель: | Гай Юлий Цезарь Октавиан и Марк Эмилий Лепид | |

| ||

| 44 год до н. э. | ||

| Соправитель: | Гай Юлий Цезарь (до 15 марта), Публий Корнелий Долабелла (консул-суффект) | |

| Предшественник: | Гай Каниний Ребил и Гай Требоний | |

| Преемник: | Гай Вибий Панса Цетрониан и Авл Гирций | |

| ||

| 48 — 47 годы до н. э. | ||

| Соправитель: | Гай Юлий Цезарь (диктатор) | |

| Предшественник: | Квинт Цецилий Метелл Пий | |

| Преемник: | Марк Эмилий Лепид | |

| Рождение: | 14 января 83 до н. э. | |

| Смерть: | 1 августа 30 до н. э. (53 года) Александрия | |

| Отец: | Марк Антоний Кретик | |

| Мать: | Юлия Антония | |

| Супруга: | 1) Фадия 2) Антония Гибрида Младшая (50-е — 47 до н. э.) 3) Фульвия (ок. 47—40 до н. э.) 4) Октавия Младшая (40—32 до н. э.) 5) Клеопатра (32—30 до н. э.) | |

| Дети: | 1) дети от Фадии (подробности неизвестны) 2) Антония (от Антонии) 3) Марк Антоний Антилл 4) Юл Антоний (от Фульвии) 5) Антония Старшая 6) Антония Младшая (от Октавии) 7) Александр Гелиос 8) Клеопатра Селена II 9) Птолемей Филадельф (от Клеопатры)[коммент. 1] | |

Марк Анто́ний (лат. Marcus Antonius; предположительно 14 января 83 года до н. э. — 1 августа 30 года до н. э., Александрия Египетская) — древнеримский политик и военачальник, участник второго триумвирата 43—33 годов до н. э., трижды консул 44 до н. э., 34 до н. э. и 31 до н. э. (в последний раз официально не вступил в должность).

Антоний происходил из древнего, но лишь недавно возвысившегося плебейского рода. В молодости он проводил время в кругу столичной «золотой молодёжи», чем изрядно подпортил свою репутацию. Завоевал славу талантливого военачальника, сражаясь под началом Габиния в Иудее и Египте, а позднее — под командованием Цезаря в Галльской и гражданской войнах. Марк стал одним из ближайших соратников Цезаря и быстро возвысился под его патронажем. Когда после убийства Цезаря его наследником был объявлен Гай Октавий (Октавиан), Антоний сперва попытался захватить власть в одиночку, а затем объединился с Октавианом и Лепидом, создав второй триумвират под предлогом борьбы с республиканцами — участниками заговора против Цезаря. Триумвиры устроили жестокие проскрипции, перебив богачей и своих личных врагов, причём именно Антонию приписывается инициатива казни известного оратора и философа Цицерона. После победы над республиканцами Брутом и Кассием в битве при Филиппах он стал управлять восточными провинциями.

На Востоке Антоний познакомился с египетской царицей Клеопатрой и влюбился в неё, и впоследствии их отношения стали источником множества романтических легенд. В середине 30-х годов до н. э. Антоний предпринял поход против усиливавшегося Парфянского государства, однако с большими потерями отступил. Когда срок полномочий триумвирата завершился, Антоний собрал свои войска в Греции для отражения нападения Октавиана, но оказался заперт в Амбракийском заливе. 2 сентября 31 года до н. э. Антоний и Клеопатра прорвали блокаду Октавиана в битве при Акции и вернулись в Египет, но потеряли большую часть флота и всякую надежду на победу. Марк покончил жизнь самоубийством в осаждённой Октавианом Александрии, а через несколько дней его примеру последовала и Клеопатра.

Старший сын Антония был убит Октавианом, хотя император помиловал других его детей. Благодаря удачно заключённым бракам двух дочерей, Марк Антоний — дед императора Клавдия, прадед императора Калигулы и прапрадед императора Нерона.

Содержание

- 1 Происхождение, молодость и начало карьеры

- 2 Возвышение при Цезаре

- 3 Карьера после убийства Цезаря. Основание второго триумвирата

- 4 Антоний на Востоке

- 5 Битва при Акции и смерть

- 6 Личность

- 7 Образ Антония в культуре, искусстве и историографии

- 8 Комментарии и цитаты

- 9 Примечания

- 10 Литература

Происхождение, молодость и начало карьеры

Происхождение

Марк Антоний происходил из известного в Риме семейства, принадлежавшего к узкой прослойке правящей элиты — нобилитета. Его отцом был Марк Антоний Кретик (то есть «Критский»), матерью — Юлия. Антонии были древним родом и имели, подобно большинству старых римских семейств, общую легенду о своём происхождении, возводя свой род к Антону, сыну Геракла[3]. Представители рода Антониев занимали высокие должности в Римской республике ещё в V веке до н. э., а один из них участвовал в составлении знаменитых Законов двенадцати таблиц. В основном это были представители патрицианской ветви рода, а плебейская ветвь, к которой принадлежали и предки Марка, возвысилась значительно позднее. Лишь в 99 году до н. э. дед будущего триумвира Марк Антоний, прозванный «Оратором», впервые в семействе добился должности консула, а двумя годами спустя — должности цензора. В 87 году до н. э. его казнили по приказу Гая Мария[4], но его сыну удалось избежать преследования. Возможно, отцу будущего триумвира пришлось скрываться вместе с беременной женой Юлией[5]. Как следствие, точное место рождения Антония неизвестно.

Мать Антония происходила из древнего патрицианского рода Юлиев и приходилась дальней родственницей Гаю Юлию Цезарю и будущему императору Октавиану. Впрочем, ветвь Юлиев Цезарей, к которой относилась мать Антония, не поддерживала тесных связей с родственниками Цезаря и Октавиана — сторонниками Гая Мария, — встав на сторону Луция Корнелия Суллы[6].

Детство

Согласно наиболее распространённой версии, Марк Антоний родился в 83 году до н. э.[5] (иногда предполагается, что он родился в 82 году до н. э.[7]). Плутарх указывает на существование других источников, согласно которым полководцу к моменту смерти было 56 лет, а не 53 — соответственно, в этом случае рождение Антония должно относиться к 86 году до н. э.[8] Существует предположение о рождении Марка 14 января[коммент. 2].

У Антония было два младших брата — Луций и Гай. Подробности его детства и воспитания неизвестны — биограф Антония Плутарх ничего не сообщает об этих деталях. Как и многие отпрыски знатных семейств, он, по-видимому, получил хорошее домашнее образование: Цицерон замечает, что в молодости он считался «подающим надежды»[12]. Кроме того, Антоний всегда находился в великолепной физической форме, поэтому он наверняка преуспел в гимнастических упражнениях и военно-подготовительных тренировках — важном компоненте воспитания юных нобилей[13][7]. Возможно, в юном возрасте Марк стал жрецом-луперком: обычно луперками становились юноши из знатных семейств, а впоследствии его участие на празднике Луперкалий достоверно засвидетельствовано[14].

Благодаря деду Марка род Антониев укрепил своё влияние. За услуги, которые Марк оказывал италикам и жителям римских провинций, они должны были расплачиваться поддержкой своих патронов — членов рода Антониев. Отец Марка добился должности претора в 74 году до н. э. и получил почти неограниченные полномочия для борьбы с пиратами, которые наносили серьёзный урон торговле в Средиземном море. Впрочем, ему не удалось воспользоваться переданной ему властью, и он запомнился лишь хищениями в провинциях и некомпетентностью в организации военных действий против пиратов. Умер он на острове Крит в 71 году до н. э.[15]

Отец Марка оставил после себя огромные долги. Общая их сумма была так велика, что Антонии отказались от одного из оставленных Марком имений — вместе с землёй и домом полагались огромные долговые обязательства[5]. Юлия вскоре вышла замуж во второй раз за Публия Корнелия Лентула Суру, консула 71 года до н. э. В следующем году после консулата цензоры исключили его из состава сената — по официальной формулировке, за распутство[16]. Поскольку Цицерон впоследствии утверждал, что Антоний был банкротом ещё в детстве, то предполагается, что Лентул Сура не успел, не захотел или не смог выплатить все долги Марка Антония-старшего[5].

В 63 году до н. э. Лентул Сура примкнул к заговору Катилины (в число важнейших требований Катилины входила отмена всех долгов — tabulae novae), но был разоблачён и казнён 5 декабря 63 года до н. э.[16] Возможно, именно тогда была заложена основа для вражды Антония и Цицерона: тот приложил значительные усилия для раскрытия заговора[17] и впоследствии всегда хвалился этим. Цезарь же, напротив, выступал за замену смертной казни, почти не применявшейся в Риме, пожизненным заключением, что в будущем могло содействовать сближению Антония с ним[18]. В этом же году одним из двух консулов был Гай Антоний Гибрида, дядя Марка по отцовской линии[15]. Его также подозревали в причастности к заговорщикам, но ему удалось избежать преследования. Впрочем, в 59 году до н. э. его всё же осудили за нарушения в годы наместничества в Македонии и приговорили к изгнанию — высшей мере наказания в мирное время за большинство преступлений[16]. Дядя по материнской линии Луций Юлий Цезарь в это время примыкал к консерваторам-оптиматам. В частности, он выступал за казнь участников заговора Катилины, хотя Лентул Сура приходился ему зятем[19].

В 63 году до н. э. Лентул Сура примкнул к заговору Катилины (в число важнейших требований Катилины входила отмена всех долгов — tabulae novae), но был разоблачён и казнён 5 декабря 63 года до н. э.[16] Возможно, именно тогда была заложена основа для вражды Антония и Цицерона: тот приложил значительные усилия для раскрытия заговора[17] и впоследствии всегда хвалился этим. Цезарь же, напротив, выступал за замену смертной казни, почти не применявшейся в Риме, пожизненным заключением, что в будущем могло содействовать сближению Антония с ним[18]. В этом же году одним из двух консулов был Гай Антоний Гибрида, дядя Марка по отцовской линии[15]. Его также подозревали в причастности к заговорщикам, но ему удалось избежать преследования. Впрочем, в 59 году до н. э. его всё же осудили за нарушения в годы наместничества в Македонии и приговорили к изгнанию — высшей мере наказания в мирное время за большинство преступлений[16]. Дядя по материнской линии Луций Юлий Цезарь в это время примыкал к консерваторам-оптиматам. В частности, он выступал за казнь участников заговора Катилины, хотя Лентул Сура приходился ему зятем[19].

Молодость

Юность Антония пришлась на сравнительно спокойное для Римской республики время. В это время крупные военные кампании велись очень далеко от столицы, и знатная молодёжь вместо военной службы проводила время в Риме. Молодые нобили стремились к свободе самовыражения: например, Цезарь очень легко подпоясывал тунику и носил рукава с бахромой. Антоний же отрастил бороду и, подражая своему мифическому предку Гераклу, «опоясывал тунику у самых бёдер, к поясу пристёгивал длинный меч и закутывался в тяжёлый военный плащ»[3][13]. Большое влияние на Антония имел Гай Скрибоний Курион, сын консула 76 года до н. э. По утверждению Плутарха, именно из-за Куриона Антоний пристрастился к выпивке, женщинам и непозволительно роскошному образу жизни[17]. Эта сомнительная дружба впоследствии послужила источником для множества слухов и сплетен (см. раздел «Личная жизнь»). Цицерон утверждает, что Курион-старший под давлением сына и при посредничестве Марка Туллия выплатил часть долгов Марка Антония или поручился за него, но при этом запретил сыну видеться с ним[20].

В конце 60-х годов до н. э. Антоний близко сошёлся с известным демагогом Клодием[14], любимцем радикально настроенной городской бедноты. Впрочем, вскоре их пути разошлись. Цицерон считает причиной разрыва роман Марка с женой Клодия Фульвией[21].

Несмотря на благородное происхождение, уже в молодости репутация Антония была начисто подорвана, и родственники не смогли договориться о браке с девушкой из знатной семьи. В результате, первой женой Марка стала Фадия, дочь богатого вольноотпущенника (раба, получившего свободу) Квинта Фадия Галла. Впрочем, подробностей этого брака сохранилось очень мало — к 44 году до н. э. она наверняка умерла. Брак с дочерью вольноотпущенника считался мезальянсом, и чаще всего причиной для таких отношений были деньги[14][13].

Служба под началом Габиния. Кампании в Иудее и Египте

Вмешательство Куриона и брак с Фадией не решили проблему долгов Антония[22]. Впоследствии его упрекали в том, что он жил так, как будто не был банкротом. В частности, в театре он якобы занимал место в одном из четырнадцати рядов, отведённых для всадников по закону Росция. При этом Марк больше не соответствовал имущественному цензу сословия всадников и должен был сидеть в менее почётных рядах[23].

В 58 году до н. э. Антоний покинул Рим и отправился в Грецию. Среди причин внезапного путешествия называются давление кредиторов, ссора с возвысившимся Клодием из-за Фульвии и, в последнюю очередь, желание Марка улучшить своё ораторское мастерство — важный навык для успешной политической карьеры в Римской республике. Отчасти благодаря хорошему образованию в детстве, отчасти из-за стажировки в Греции Марк преуспел в публичных выступлениях, придерживаясь традиций азиатской (азианской) ораторской школы, представители которой ориентировались на пышный и изысканный стиль. Известно также, что Антоний злоупотреблял архаизмами в своих публичных выступлениях — в этом его впоследствии обвинял Октавиан[21][17].

В том же году Марк принял предложение консула Авла Габиния о службе под его началом в Сирии. После окончания консульства Габиний должен был отправиться туда в ранге проконсула, а Антонию он предложил стать командующим кавалерией в своих отрядах[21]. По другой версии, новый наместник пригласил Антония, уже направляясь в свою провинцию через Грецию[24]. Среди причин, побудивших Габиния взять с собой известного представителя «золотой молодёжи» без опыта руководства войсками, называются и связи двух родов в прошлом: дед Авла служил квестором под началом деда Марка в Киликии в 102 году до н. э.[25] Первоначально Габиний предлагал Антонию младшую должность, но он потребовал более важное место префекта кавалерии (под командованием префекта кавалерии — praefectus equitum — находились один или несколько отрядов по 400—500 кавалеристов каждый)[24].

Перед новым наместником Сирии, помимо обычного разбора дел в провинции, стояла также задача восстановить римское влияние в Иудее: сын свергнутого царя Аристобула II, содержавшегося в плену в Риме, Александр Яннай II собрал армию и попытался свергнуть римского ставленника Гиркана II. Во время штурма крепости Александрион (Сартаба)[en], опоры мятежного принца, Антоний первым поднялся на стену, заслужив «муральную корону» (лат. corona muralis) — почётную воинскую награду. Марк участвовал и во взятии других важных крепостей мятежников — Махерона и Гиркании[en][26]. Вскоре из Рима бежал сам Аристобул II. После прибытия в Иудею он поднял новое восстание. На этот раз Габиний поручил ведение войны трём своим подчинённым — Антонию, Сизенне (своему сыну) и Сервилию. Возле Александриона они разбили войска Аристобула и вернули его в Рим[26][24].

По-видимому, Габиний готовился напасть на Парфию и даже сконцентрировал свои войска возле Евфрата, когда к нему обратился изгнанный из Египта фараон Птолемей XII Авлет. В 59 году до н. э. он заплатил триумвирам и лично Цезарю огромную взятку за признание своей власти (тем самым Рим отказывался от претензий на владение Египтом по наверняка поддельному завещанию Птолемея XI) и за признание себя «другом и союзником римского народа». Впрочем, уже в 58 году до н. э. Птолемея свергли, и он попросил у Рима поддержку. Сенаторы отказали фараону, а жрецы обнаружили в священных Сивиллиных книгах фрагмент, который истолковали как запрет на поддержку Птолемея. После неудачи в Риме Птолемей обратился напрямую к Габинию, пообещав ему огромную взятку в 10 тысяч талантов за использование римской армии для своего восстановления на троне[27].

После некоторых раздумий Авл согласился, хотя и знал про изданный в Риме религиозный запрет. Кроме того, по закону наместник не мог покидать провинцию и вторгаться в другие земли без специального разрешения сената или народного собрания. Антоний последовал за наместником, хотя многие другие офицеры отказались ввязываться в нелегальное предприятие[28]. Плутарх и вовсе считает, что именно Антоний склонил Габиния к египетской авантюре[29]. Гиркан, благодарный Габинию за сохранение его власти, снабжал римские войска продовольствием и отправил вместе с ними контингент своих войск во главе с Антипатром Идумеянином[24].

Осенью 56 года до н. э. Габиний обвинил новые египетские власти в покровительстве пиратам и в подготовке мощного флота, создававшего угрозу римскому господству на море. Под этим предлогом он ввёл свои войска в Египет. Антонию поручалась важная задача по захвату Пелузия — стратегически важного пункта, через который лежал путь на Александрию. Кавалерия Марка быстро прошла через пустыни Синая и солёные заболоченные лагуны Суэцкого перешейка, после чего заняла Пелузий[28]. Большую помощь во взятии города оказал Антипатр: он уговорил отряд еврейских наёмников на египетской службе открыть ворота римлянам[24]. Прибывший в город с основными войсками Птолемей распорядился казнить местных жителей за то, что они признали новую царицу Беренику, но Марк заступился за них и уговорил царя отказаться от казней. Вскоре недалеко от Александрии состоялась битва Птолемея и Габиния против войск Береники. Исход этого сражения решил Антоний, который завёл римскую конницу в тыл египтянам и тем самым решил исход сражения[28].

После взятия Александрии Марк нашёл тело мужа Береники и царя-консорта Египта Архелая (они были знакомы и раньше), похоронив его с царскими почестями, чем заслужил уважение египтян[24]. Александрийский историк Аппиан во II веке записал легенду, будто именно во время экспедиции Габиния Антоний впервые увидел дочь Птолемея Клеопатру и влюбился с первого взгляда[24]. Вскоре Габиний вместе с Антонием покинул Египет, чтобы подавить новый мятеж в Иудее и отбить нападение набатейских арабов. Поскольку Птолемей не смог выплатить всю обещанную сумму взятки сразу, Антоний едва ли получил прибыль от египетской кампании[30].

В 54 году до н. э. срок наместничества Габиния в Сирии истекал, и он покинул провинцию. Наместник вернулся в Рим ночью, желая остаться незамеченным, а о триумфе за победы в Иудее и Египте не было и речи. В Риме против него выдвинули несколько обвинений (помимо нарушения законов и религиозного запрета, Авл разграбил вверенную ему провинцию). Покровитель Габиния Помпей защищал своего старого соратника, но в конце концов его осудили и изгнали. Антоний же суда избежал. Впрочем, многие сенаторы были настроены к нему недоброжелательно, и в конце 55 или начале 54 года до н. э. Марк по приглашению Цезаря отправился в Галлию[31]. По-видимому, Антоний мог остаться в Сирии и принять участие в походе нового наместника провинции Марка Лициния Красса против Парфии, но с Крассом прибыло много опытных офицеров, и вряд ли он нуждался в молодом малоопытном Антонии[32].

Возвышение при Цезаре

Служба в Галлии

Осенью 54 года до н. э. Антоний прибыл к Гаю Юлию Цезарю в Галлию, который набирал молодых талантливых офицеров для завершения Галльской войны. Выбор в пользу Цезаря мог быть обусловлен жаждой лёгкой наживы: было хорошо известно, что Цезарь беззастенчиво грабит Галлию. Известны лишь редкие подробности службы под началом Цезаря, поскольку основной источник о Галльской войне — «Записки» самого Гая — крайне редко упоминают заслуги легатов и прочих офицеров полководца. По-видимому, сначала Антоний был легатом, трибуном легиона или же префектом кавалерии, как и у Габиния[32][33].

Осенью 54 года до н. э. Антоний прибыл к Гаю Юлию Цезарю в Галлию, который набирал молодых талантливых офицеров для завершения Галльской войны. Выбор в пользу Цезаря мог быть обусловлен жаждой лёгкой наживы: было хорошо известно, что Цезарь беззастенчиво грабит Галлию. Известны лишь редкие подробности службы под началом Цезаря, поскольку основной источник о Галльской войне — «Записки» самого Гая — крайне редко упоминают заслуги легатов и прочих офицеров полководца. По-видимому, сначала Антоний был легатом, трибуном легиона или же префектом кавалерии, как и у Габиния[32][33].

В 53 году до н. э. Цезарь отпустил Антония в Рим для участия в выборах квесторов, сопроводив рекомендательным письмом к Цицерону — старому недругу Антония. Впрочем, поддержка Цицерона наверняка сводилась к отсутствию препятствий к избранию на эту младшую должность[34][32]. Поскольку выборы задержались, Антоний находился в Риме и в январе 52 года до н. э., когда раб демагога Милона убил Клодия. Хотя, по утверждению Цицерона, чуть ранее Антоний и сам пытался убить Клодия[цитата 1][35], Марк выступил в поддержку Клодия, произнеся двухчасовую речь, в которой требовал осуждения Милона. После выборов квесторов их традиционно распределяли для различных поручений по жребию, но Антоний не стал дожидаться случайного назначения. Вместо этого он отправился к Цезарю, который столкнулся с всеобщим восстанием галлов под руководством Верцингеторига. Тем не менее, ему пришлось задержаться в столице: суд над Милоном, в котором принял участие Антоний, состоялся в апреле[32][36]. По версии Ежи Линдерского[en], из-за участия в деле Клодия Марк отказался от участия в выборах квесторов 52 года до н. э., но дождался выборов магистратов следующего года и, таким образом, стал квестором в 51 году до н. э.[37]

Неизвестно, когда Марк присоединился к армии своего полководца[32]. Цезарь упоминает Антония в битве под Алезией в должности легата: Марк вместе с Гаем Требонием руководил римскими резервами при первом нападении галлов[38]. Зимой 52—51 годов до н. э. Цезарь оставил Антония комендантом своего зимнего лагеря[39]. Вскоре Марк, командовавший XII-м легионом, вместе с Цезарем принял участие в последних карательных операциях против недовольных римским владычеством галлов[40]. После операций в Белгике Цезарь приказал Антонию оставаться в области племени белловаков и не допускать нового восстания[41]. Зимой 51—50 годов до н. э. Антоний вместе с Гаем Требонием и Публием Ватинием был комендантом зимнего лагеря в Белгике, где находилось четыре легиона[42]. Зимой Антоний направил своего человека для убийства Коммия — вождя племени атребатов, изменившего Цезарю. Впрочем, Коммию удалось выжить, но он направил послов к Антонию с просьбой о пощаде в обмен на подчинение. Марк ответил согласием[43].

В преддверии гражданской войны

В 50 году до н. э. Антоний, возможно, был посредником в привлечении на сторону Цезаря своего старого друга Куриона, хотя решающую роль в смене его политической позиции сыграла огромная взятка от Юлия[44]. В этом же году Марк (по-видимому, по поручению Цезаря) выставил свою кандидатуру на две должности — плебейского (народного) трибуна на следующий год и авгура. Избрание на последнюю должность означало пожизненное членство в жреческой коллегии. Авгуры имели полномочия для трактовки гаданий и небесных знамений и пользовались определённым влиянием в политике. Единственное место освободилось из-за смерти Квинта Гортензия Гортала. Другим кандидатом был Луций Домиций Агенобарб, известный политик и один из самых решительных оппонентов Цезаря. Это обусловило активную поддержку Антония Цезарем: полководец решил объехать Цизальпийскую Галлию с призывом жителей этой провинции (среди них было немало римских граждан, которые могли голосовать) голосовать за Марка на обоих выборах[45]. Впрочем, народ поддержал Марка на выборах авгура ещё до того, как Цезарь начал свою агитацию, поэтому Гай начал сразу призывать их голосовать за своих кандидатов на выборах в трибуны, преторы и консулы[46]. Конкуренция на выборах трибунов была меньшей, и Антония избрали без проблем. Ещё одним трибуном был избран цезарианец Квинт Кассий Лонгин, а брата Марка Луция избрали в квесторы. Поскольку на выборах консулов цезарианец Сервий Сульпиций Гальба проиграл, на Марка Антония легла значительная часть ответственности по отстаиванию интересов Гая в столице[44][45].

Вскоре после вступления в должность 10 декабря 50 года до н. э.[коммент. 3] Антонию пришлось столкнуться с очередными попытками ряда сенаторов отстранить Цезаря от командования. Антоний и Кассий наложили вето на требование сената сложить оружие, адресованное Цезарю[45], и на попытку объявления его врагом государства. 20 декабря Антоний выступил на народной сходке (contio), произнеся речь, направленную против Помпея[47][48]; основные тезисы его выступления записал Цицерон[49]. 1 января 49 года до н. э. Курион доставил в Рим письмо Цезаря с предложением о мире на условии взаимных уступок. Сперва противники Цезаря блокировали оглашение письма на заседании сената, и Антонию вместе с Кассием пришлось добиваться его прочтения. Официального ответа не последовало. В последующие дни Антоний вёл переговоры о гарантиях неприкосновенности Цезаря до следующего консульства от его имени, но все его предложения неизменно отклонялись[50]. 7 января сенат добился принятия чрезвычайного закона (senatus consultum ultimum), причём попытки трибунов наложить вето не удались: им угрожали расправой, хотя Цезарь утверждал, что на трибунов напали[45][коммент. 4]. В первую ночь после принятия чрезвычайного закона Антоний и Кассий, переодевшись рабами, бежали из столицы в лагерь Цезаря на северном берегу реки Рубикон. Угроза священной неприкосновенности народных трибунов послужила для Цезаря предлогом для вторжения в Италию[50].

Гражданская война 49—45 годов до н. э.

Начало гражданской войны. Кампания в Греции (49—48 годы до н. э.)

Хотя народные трибуны традиционно не могли командовать войсками, Цезарь остро нуждался в преданных офицерах и наделил Антония полномочиями пропретора[51]. Гай поручил ему руководство пятью когортами и приказал захватить Арреций (современный Ареццо) — город на стратегически важной Кассиевой дороге, что Марк успешно осуществил[52]. Поручение наверняка было выполнено в тот же день, хотя Цезарь в «Записках» и утверждает, что перед возобновлением наступления он провёл неудачные переговоры с Помпеем[53]. Сам Юлий двигался по Фламиниевой дороге, но после провала мирных переговоров (по другой версии, отряды Цезаря начали занимать Пиценскую область ещё во время мирных переговоров[53]) и получения известий о перемещениях лояльных Помпею войск на юго-восток последовал за ними, обойдя Рим стороной. Антоний маневрировал вместе с Цезарем. В феврале при осаде Корфиния (современный Корфинио) Цезарь узнал о готовности гарнизона города Сульмон (современная Сульмона) сдаться и направил туда пять когорт под руководством Марка Антония[54][55].

Хотя народные трибуны традиционно не могли командовать войсками, Цезарь остро нуждался в преданных офицерах и наделил Антония полномочиями пропретора[51]. Гай поручил ему руководство пятью когортами и приказал захватить Арреций (современный Ареццо) — город на стратегически важной Кассиевой дороге, что Марк успешно осуществил[52]. Поручение наверняка было выполнено в тот же день, хотя Цезарь в «Записках» и утверждает, что перед возобновлением наступления он провёл неудачные переговоры с Помпеем[53]. Сам Юлий двигался по Фламиниевой дороге, но после провала мирных переговоров (по другой версии, отряды Цезаря начали занимать Пиценскую область ещё во время мирных переговоров[53]) и получения известий о перемещениях лояльных Помпею войск на юго-восток последовал за ними, обойдя Рим стороной. Антоний маневрировал вместе с Цезарем. В феврале при осаде Корфиния (современный Корфинио) Цезарь узнал о готовности гарнизона города Сульмон (современная Сульмона) сдаться и направил туда пять когорт под руководством Марка Антония[54][55].

После отплытия Помпея из Брундизия (современный Бриндизи) в Грецию Антоний вернулся к исполнению обязанностей народного трибуна. Народное собрание, созванное Антонием и Лонгином, утвердило восстановление в правах для детей проскрибированных при Сулле, а также амнистировало всех осуждённых по законам Помпея 52 года до н. э.[56][57][58] (по другой версии, права детей проскрибированных при Сулле вернул сам Цезарь, но произошло это уже в конце года[59]). По-видимому, на этой же сессии за жителями Циспаданской Галлии (северной части Цизальпийской Галлии, за рекой Пад (По) — лат. Padus) было закреплено полное римское гражданство, поскольку ранее они пользовались ограниченным латинским правом[57]. Антоний и Кассий также созвали сессию сената за пределами Рима, чтобы Цезарь смог участвовать в ней, не слагая полномочий проконсула, дававших ему законную власть над войсками[60][коммент. 5].

Отправляясь в Испанию, Цезарь передал Антонию управление Италией и всеми войсками в ней, однако столицей должен был управлять претор Марк Эмилий Лепид[58]. В задачи трибуна-пропретора входила организация снабжения столицы хлебом, решение текущих экономических вопросов, сбор флота и поддержание порядка. К моменту возвращения Цезаря в Италию Марку удалось сохранить хрупкий мир на полуострове, не допустить восстания помпеянцев и подготовить флот, достаточный для прорыва морской блокады и переправы через Ионическое море. Впрочем, степень его участия в решении этих вопросов неизвестна: Плутарх полагает, что Марк энергично занимался возложенными на себя обязанностями, Цицерон же утверждает, что он проводил время с шутами и любовницей Волумнией[61][62]. Вместе с Лепидом Антоний должен был организовать выборы магистратов на будущий год для придания Цезарю легитимности (Гай надеялся получить должность консула). Им не удалось провести их без консулов, которые уплыли вместе с Помпеем, и Лепид при поддержке Антония организовал назначение Цезаря диктатором специально для организации выборов[62]. Избрание человека на чрезвычайную должность диктатора практиковалось нередко в ранней истории Рима, но назначение его претором было, по-видимому, беспрецедентным[61]. Помимо решения государственных вопросов, Антоний использовал свою власть и для обогащения: он занял тускуланскую виллу Помпея и другие имения бежавших из Италии помпеянцев. Позднее, в 47 году до н. э., Цезарь написал ему из Александрии с требованием вернуть виллу Марка Теренция Варрона законному владельцу[63]. Из-за неоднозначных действий Антония некоторые прежде нейтральные сенаторы покинули Италию. Марк безуспешно пытался заручиться поддержкой влиятельного Цицерона, но и тот всё же сбежал к Помпею[64].

В январе 48 года до н. э. Цезарь переправился из Брундизия в Грецию с частью войск, поручив Антонию переплыть Ионическое море при первой же возможности с оставшимися отрядами. Помпеянцы попытались пресечь новую переправу и направили помпеянца Луция Скрибония Либона в окрестности Брундизия. Располагая лишь двумя триремами (средними кораблями с тремя рядами вёсел) и небольшими лодками, Антоний сумел отогнать от побережья пять квадрирем (больших кораблей с пятью рядами вёсел) Либона и захватить один из его кораблей[65][66]. 10 апреля Антоний и Квинт Фуфий Кален, преодолев с основными силами блокаду помпеянцев, высадились возле города Лисс (современная Лежа). С ними прибыли важные для Цезаря подкрепления — три легиона ветеранов, один легион новобранцев и около 800 всадников[65][61][67]. И Цезарь, и Помпей пытались добраться до Антония первыми, но местные жители предупредили Марка о приближении Гнея Помпея. Вскоре Антоний успешно объединился с Цезарем, который теперь располагал примерно равными силами с Помпеем[68][69][70]. Во время манёвров под Диррахием Антоний действовал на одном из южных участков укреплений, командуя IX-м легионом, а о его участии в основном сражении ничего не известно[71][72][73][61]. В победной для Цезаря битве при Фарсале Антоний командовал левым флангом армии Цезаря; ему противостоял Луций Афраний[74][61]. Исход сражения, впрочем, решился на правом фланге без участия Марка. Вскоре после сражения Антоний вернулся в Рим.

Управление Италией. Опала (48—45 годы до н. э.)

В столице Марк вместе с консулом Публием Сервилием Ватией Исавриком добился повторного назначения Цезаря на чрезвычайную должность диктатора. На этот раз, однако, назначение изначально не было техническим: Цезарю требовалось сохранить легальную власть над войсками в 47 году до н. э. Для этого диктатора назначили не на традиционные 6 месяцев, а на один год. После получения известий об успешном наделении новыми полномочиями Цезарь назначил своим заместителем — начальником конницы (magister equitum) — Марка Антония[75] (впрочем, Элеанор Хьюзар полагает, что Антоний получил должность по тому же декрету, что и Цезарь[76]). Известно, что к декабрю Антоний уже вступил в новую должность[75]. В истекающем году его полномочия как заместителя диктатора были меньше, чем у консулов и преторов. Впрочем, Цезарь — второй действующий консул — так и не появился на выборах магистратов на следующий год, и в срок сумели избрать только младших магистратов — трибунов и эдилов. Поэтому власть Марка над Римом и Италией была фактически полной вплоть до возвращения Гая из Египта[76].

С переменным успехом Антоний привлекал на сторону Цезаря нейтральных и колеблющихся сенаторов[76], но в целом его политика оценивается как недальновидная, а Цицерон в своих письмах жаловался на вызывающе экстравагантный образ жизни в столь тяжёлое время[77]. Его также обвиняли в жёстких методах управления, новых экспроприациях и в проведении законов в корыстных целях. Окончательно Марк скомпрометировал себя решением долгового вопроса. Кредиторы требовали у должников погашения займов, а последние не могли их выплатить. Когда народный трибун Публий Корнелий Долабелла поднял вопрос о полной кассации долгов (tabulae novae), включая задолженности за аренду жилья в инсулах, Антоний поддержал его. Оппонентом Долабеллы был Луций Требеллий, выдвигавший умеренные предложения (возможно, его поддерживал Гай Азиний Поллион[78][79]). Впрочем, решительно против предложений Долабеллы выступили римские богачи. Вскоре выяснилось, что Долабелла соблазнил Антонию, жену Марка, что вызвало разлад между ними[коммент. 6]. Наконец, сторонники противоборствующих трибунов вооружились и начали вести уличные бои. Для подавления беспорядков сенат разрешил Антонию ввести войска в столицу, но тот использовал солдат для тайной поддержки Требеллия[77].

«Среди самых влиятельных его приближённых были и мим Сергий, и возлюбленная Антония — бабёнка из той же труппы, по имени Киферида. <…> Взор римлян оскорбляли и золотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в священном шествии, и раскинутые при дороге шатры, и роскошные завтраки у реки или на опушке рощи, и запряжённые в колесницу львы, и дома достойных людей, отведённые под квартиры потаскухам и арфисткам. И все возмущались и негодовали, что тем временем как сам Цезарь, за пределами Италии, ночует под открытым небом и ценою огромных трудов и опасностей гасит последние искры войны, в это самое время другие, пользуясь властью, которою их облёк Цезарь, утопают в роскоши и глумятся над согражданами»[78]

Поскольку о Цезаре долгое время не было никаких вестей (он задержался в Египте из-за романа с Клеопатрой), появились слухи о его смерти. Не имея достоверной информации о состоянии здоровья полководца, расквартированные в Кампании легионеры потребовали роспуска (некоторые из них находились на военной службе ещё с начала Галльской войны в 58 году до н. э.) и выплаты обещанных вознаграждений. Марк был вынужден покинуть столицу, оставив своего дядю Луция Юлия Цезаря, перешедшего на сторону диктатора, префектом города (praefectus urbi). Антонию не удалось убедить солдат прекратить бунт, но положение в Риме потребовало его срочного присутствия. Когда Антоний покинул столицу, сторонники враждующих трибунов попытались воспользоваться его отсутствием (с Луцием Цезарем никто из них не считался) и усилили свои вооружённые отряды на улицах. Сенат принял чрезвычайный закон, которым призвал Антония восстановить порядок. После введения в город новых войск Долабелла объявил о намерении провести свои законопроекты и забаррикадировался со своими сторонниками на Форуме. Рано утром солдаты Антония ворвались на Форум, сорвав принятие законов и убив около 800 человек. Антоний также приказал казнить других сторонников Долабеллы, сбросив их с Тарпейской скалы (сам трибун пользовался тем же правом неприкосновенности, что и Антоний в начале 49 года до н. э. и остался в живых)[77][81].

В октябре 47 года до н. э. Цезарь вернулся в Рим, получив известия о беспорядках, и сперва привёл взбунтовавшихся солдат к порядку энергичной речью. Кроме того, он неожиданно для многих помиловал популярного среди городской бедноты Долабеллу и отчитал Антония. Цезарь обязал своего заместителя заплатить за все конфискованные имения и не позволил избраться в консулы на следующий год. Марк был крайне недоволен решениями диктатора: ходили слухи, будто за попыткой покушения на Цезаря, состоявшейся в это время, стоял именно Антоний[82]. По-видимому, Антоний не участвовал в кампаниях в Африке и Испании из-за охлаждения отношений с Цезарем. Единственное событие в его биографии, относящееся к этому времени — свадьба с Фульвией, давней любовницей Антония и бывшей женой Клодия и Куриона[83].

Примирение с Цезарем (45—44 годы до н. э.)

К началу 45 года до н. э. Цезарь помирился с Антонием, и Марк встречал диктатора в Нарбоне во время его возвращения из последней кампании в Испании. В 44 году до н. э. Марк Антоний стал консулом, его брат Гай по рекомендации Цезаря был избран претором, а Луций — народным трибуном. Вероятно, к этому времени соратники Цезаря начали соревноваться друг с другом, чтобы бездетный диктатор признал их своими наследниками[84]. Как полагает Ричард Биллоуз[en], Антоний имел хорошие шансы считать именно себя наиболее вероятным наследником диктатора (Цезарь по-прежнему не имел законных детей), поскольку он был не только близким соратником Гая, но и родственником по материнской линии. Источники сообщают о крайнем удивлении и раздражении Марка, когда после убийства Цезаря вскрыли его завещание. Согласно этому документу, составленному ещё в сентябре 45 года до н. э., главным наследником стал другой отпрыск семейства Юлиев — Гай Октавий[85].

Хотя Цезарь публично продемонстрировал своё расположение к Антонию[коммент. 7], их отношения омрачало честолюбие Антония. Известно, что когда Цезарь готовился к походу в Парфию, который предполагал длительное отсутствие диктатора в Риме, он предложил, чтобы его место консула занял Публий Корнелий Долабелла, враждовавший с Антонием. Марк был вторым консулом 44 года до н. э. и решительно воспротивился этому предложению. Он надеялся, что после отъезда Цезаря именно он будет управлять Римом и Италией как консул без коллеги (sine collega), чья власть из-за отсутствия коллегиальности была близка к диктаторской. Цезарь попытался удовлетворить амбиции Антония, предоставив ему в качестве проконсульской провинции Македонию, где вторжения варваров предоставляли возможность для реализации полководческих талантов и позволяли претендовать на триумф[87]. Добиваясь ещё большего расположения диктатора, Марк начал предлагать в сенате и народном собрании новые почести в честь Цезаря, включая меры по его прижизненной сакрализации[88]. Согласно одному из этих законов, Антоний был назначен жрецом обожествлённого Цезаря[89], хотя он, по-видимому, так и не успел вступить в должность до его убийства[90][91]. В качестве ответной любезности Цезарь, пополняя сословие патрициев представителями известных плебейских родов, включил в их число и семейство Антониев[88].

15 февраля 44 года до н. э. Антоний участвовал в праздновании Луперкалий. Во время этого праздника он вместе со своими сторонниками возложил на голову Цезаря, сидевшего на возвышении в людном месте, царскую диадему. Диктатор несколько раз отказывался, приказав в конце концов отнести диадему в Храм Юпитера. Как сообщает Плутарх, зрители очень сдержанно поддерживали действия Марка и недвусмысленно выражали своё одобрение отказа диктатора. Существует предположение, что возложение царской диадемы было не инициативой Марка, а поручением самого Цезаря с целью узнать общественное мнение по этому деликатному вопросу[88][86]. Эпизод на празднике Луперкалий ускорил формирование заговора вокруг Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина с целью убийства диктатора — для заговорщиков было очевидно, что Цезарь готовит народ к возвращению царской власти.

Поскольку Антоний считался одним из самых близких и влиятельных соратников Цезаря, заговорщики всерьёз рассматривали возможность его убийства вместе с Гаем[92]. Как сообщает Плутарх, большая часть конспираторов склонялась к убийству Антония, но под давлением Брута его решили оставить в живых. По версии греческого историка, Брут надеялся, что из-за честолюбия Антоний поддержит их действия[93]. Некоторые источники сообщают, будто Антоний знал о готовящемся заговоре, но по каким-то причинам не сообщил о нём Цезарю[94]. На заседании 15 марта вместе с диктатором должен был присутствовать и Антоний, однако его преднамеренно задержали, чтобы он не помешал осуществить задуманное (по разным версиям, это сделал либо Гай Требоний, либо Децим Юний Брут Альбин)[92][95][96].

Поскольку Антоний считался одним из самых близких и влиятельных соратников Цезаря, заговорщики всерьёз рассматривали возможность его убийства вместе с Гаем[92]. Как сообщает Плутарх, большая часть конспираторов склонялась к убийству Антония, но под давлением Брута его решили оставить в живых. По версии греческого историка, Брут надеялся, что из-за честолюбия Антоний поддержит их действия[93]. Некоторые источники сообщают, будто Антоний знал о готовящемся заговоре, но по каким-то причинам не сообщил о нём Цезарю[94]. На заседании 15 марта вместе с диктатором должен был присутствовать и Антоний, однако его преднамеренно задержали, чтобы он не помешал осуществить задуманное (по разным версиям, это сделал либо Гай Требоний, либо Децим Юний Брут Альбин)[92][95][96].

Карьера после убийства Цезаря. Основание второго триумвирата

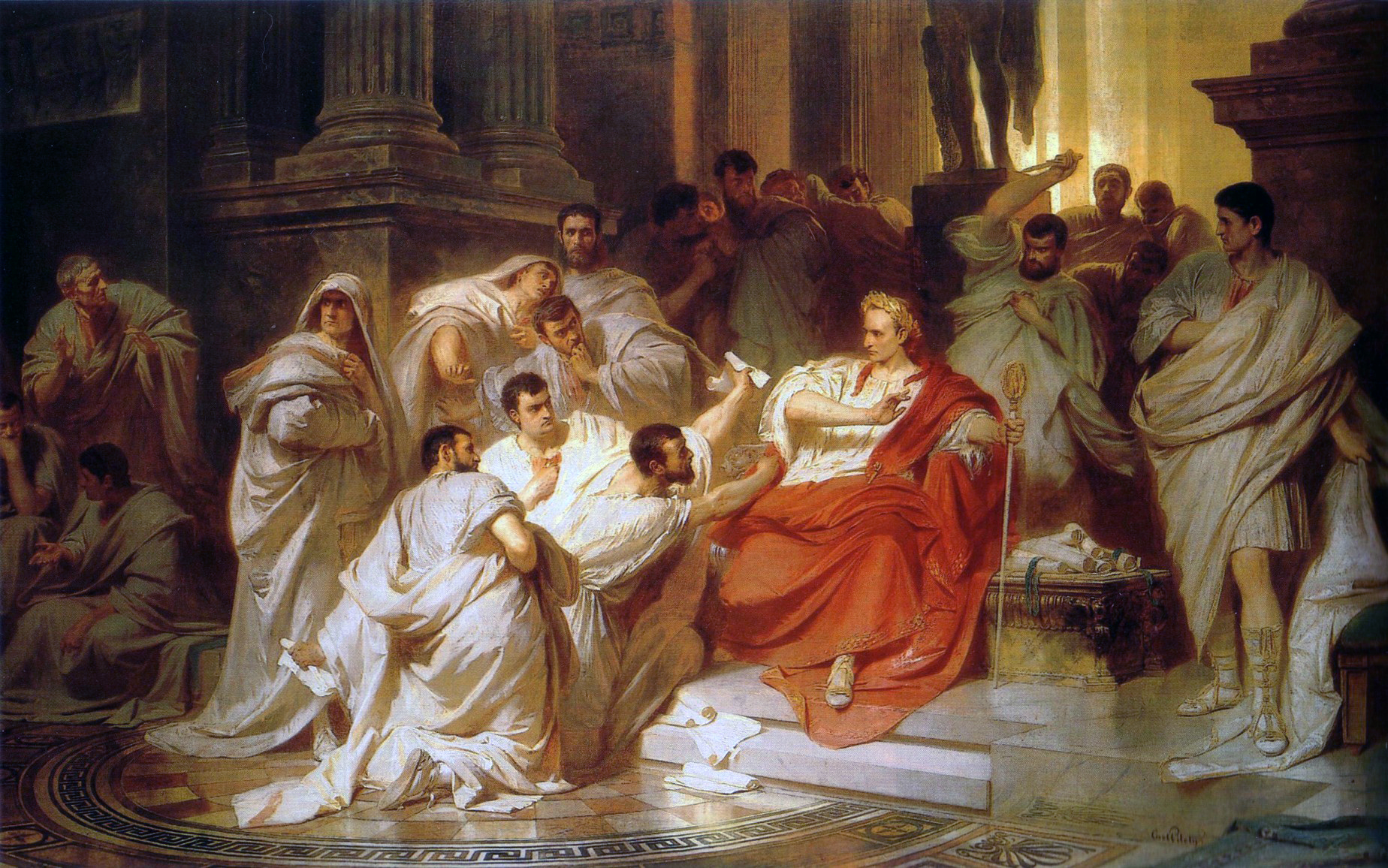

Антоний в 44 году до н. э.

Первые дни после мартовских ид

Сразу же после убийства Цезаря Антоний, так и не попавший на заседание, бежал в свой дом и укрепился в нём[97]. Поскольку заговорщики ожидали, что гибель диктатора повлечёт всеобщее ликование из-за самого факта освобождения от тирании, они воздержались от активных действий. Сразу же после убийства Цезаря они заняли Капитолийский холм в центре Рима. В это же время цезарианцы разбирались в сложившейся ситуации. Войсками, охранявшими город, командовал Марк Эмилий Лепид, и он склонялся к немедленной поимке и казни заговорщиков. Однако он разыскал Антония и спросил у него совета о дальнейших действиях. Консул отговорил Лепида от немедленного возмездия и добился согласия на свою поддержку, пообещав взамен выхлопотать для него должность великого понтифика (после гибели Цезаря она стала вакантной), а свою дочь Антонию выдать за сына Лепида. Той же ночью Антоний посетил дом Цезаря и при поддержке жены диктатора Кальпурнии завладел всей перепиской Цезаря, включая секретную, и 700-ми миллионами сестерциев казённых средств[98][99]. На следующий день Антоний и заговорщики начали переговоры с влиятельными римлянами в поисках их поддержки; Марк также связался с Децимом Брутом, одним из участников заговора[100]. 17 марта Антоний созвал заседание сената в храме Теллус, неподалёку от дома Антония, подготовленного для отступления в случае начала беспорядков[100]. Участники заговора в нём не участвовали.

Сенаторам предстояло сделать сложный выбор — либо они признавали заговорщиков тираноубийцами, а Цезаря, соответственно, тираном, либо осуждали убийство и начинали судебное преследование заговорщиков. Однако сенат избрал компромиссный вариант. Неясно, кто повлиял на итоговое решение сената в наибольшей степени. По сообщению Плутарха, сенат склонялся к осуждению убийц Цезаря. Впрочем, после речи Цицерона, напомнившего об аналогичной ситуации в конце Пелопоннесской войны в Афинах: тогда убийц Тридцати тиранов избавили от ответственности, предав всё произошедшее забвению (др.-греч. ἀμνηστία [амнэсти́я] — забвение). Под влиянием Цицерона сенат принял предложение об амнистии заговорщиков[101]. Немалую роль сыграл и Антоний, осведомлённый о республиканских настроениях в сенате и потому избравший осторожную тактику. Наиболее важной его заслугой стало решение сенаторов не отменять законы диктатора: когда был поднят этот вопрос, Антоний напомнил, что многие присутствующие на заседании обязаны своими местами в сенате двум пополнениям этого органа Цезарем. Незадолго до гибели диктатор также утвердил списки магистратов на следующий год. Отмена этого указа повлекла бы настоящие выборы, а с учётом прохладного отношения римлян к убийству диктатора их итог был бы неблагоприятным для республиканцев. Последние, впрочем, не слишком стремились к забвению законов Цезаря: диктатор планировал назначить нескольких заговорщиков или сочувствовавших им сенаторов на высокие должности, а другим — передать провинции для управления. По предложению Цицерона, помимо признания всех распоряжений Цезаря действительными, следовало провести все законы, которые он намеревался принять (впоследствии Антоний извлёк огромную выгоду из этого решения, поскольку вся переписка диктатора и проекты законов оказались в его руках). Судьба заговорщиков осталась нерешённой: предложение о чествовании заговорщиков не удалось принять. Таким образом, сенат ни приветствовал, ни осудил убийство диктатора: оба предложения не были поддержаны большинством голосов[100][102][103]. Антоний пошёл на значительную уступку, согласившись на назначение своего старого противника Долабеллы консулом-суффектом вместо Цезаря. Ему удалось завоевать расположение республиканцев внесением предложения о запрете должности диктатора навечно, хотя у него был свой интерес в отмене этой чрезвычайной магистратуры: после принятия этого закона Лепид, остававшийся начальником конницы (заместителем диктатора) при Цезаре с достаточно широкими полномочиями, терял остатки власти и самостоятельности. Поскольку новый консул Долабелла не рассматривался как сильный политик, Антоний отныне претендовал на лидерство в лагере цезарианцев[104].

Сразу же после заседания Антоний и Лепид передали заговорщикам своих детей в качестве заложников и начали переговоры с ними[105]. Сперва стороны ограничились показными проявлениями взаимного расположения — рукопожатиями и совместными обедами (Антоний отобедал с Кассием Лонгином, Лепид с Брутом). Обсуждение важного вопроса о характере похорон Цезаря состоялось на заседании 18 марта. Заговорщики предлагали сбросить тело диктатора в Тибр, но тесть диктатора Кальпурний Пизон предложил организовать похороны с государственными почестями и публично зачитать завещание диктатора, и сенат поддержал это предложение[106] (по версии Плутарха, инициатива исходила от Антония[107]). При этом среди заговорщиков также наметился раскол: Брут в конце концов уступил доводам цезарианцев[107]. Чуть ранее сенат окончательно утвердил распределение провинций, причём в числе получателей были и заговорщики. Консулов же обошли, и потому Македония досталась не Антонию, а Марку Бруту[108] (впрочем, Плутарх утверждает, что Бруту достался Крит[105]). Перед похоронами, на которых планировалось распечатать и публично огласить завещание Цезаря, его сначала вскрыли в доме Антония по его настоянию (по другой версии, инициатором досрочного вскрытия завещания был Луций Кальпурний Пизон[109]). Неожиданно для всех главным наследником Цезаря оказался Гай Октавий[106].

«Видя, что народ до крайности взволнован и увлечён его словами, он [Антоний] к похвалам примешал горестные возгласы, выражал негодование происшедшим, а под конец, потрясая одеждой Цезаря, залитою кровью и изодранной мечами, назвал тех, кто это сделал, душегубами и подлыми убийцами. Народ пришёл в такую ярость, что, сложивши костёр из скамей и столов, сжёг тело Цезаря тут же, на форуме, а потом, с пылающими головнями, ринулся к домам заговорщиков и пытался в них ворваться»[110]

Похороны Цезаря состоялись 19 или 20 марта[103][111]. Поскольку у диктатора не осталось близких родственников в Риме (Гай Октавий находился в Греции), Марк Брут как городской претор позволил произнести надгробную речь Антонию. Хотя заговорщики и цезарианцы создали видимость примирения, Антоний произнёс пламенную речь, призывавшую наказать убийц Цезаря. Для разгорячения толпы он продемонстрировал окровавленную тогу диктатора[111]. После речи Антония порядок церемонии оказался нарушен: люди собрали деревянные вещи из окрестных лавок и устроили погребальный костёр прямо на Форуме, а затем бросились искать заговорщиков. Плутарх замечает, что инициаторы непредусмотренного сенатом сожжения трупа в центре города с использованием скамеек и столов торговцев ориентировались на пример демагога Клодия, убитого и похороненного таким же образом в 52 году до н. э.[107] Впрочем, Рональд Сайм полагает, что свидетельства о провокационных заявлениях Антония на похоронах сильно преувеличены: по мнению британского историка, Антонию было невыгодно обострение отношений с заговорщиками из-за его нестабильного положения[112].

На похоронах Цезаря заговорщики, по-видимому, не присутствовали, а предварительно тщательно укрепили свои дома. Вскоре после похорон они бежали из города — сперва в Анций (современный Анцио), а летом они направились в назначенные себе провинции. Впрочем, распределение провинций согласно указам Цезаря оставалось спорным вопросом[113]. Антоний стремился отозвать из Македонии (первоначально планировалось, что он получит именно это римское владение) несколько боеспособных легионов, но при этом надеялся заполучить и ближайшую к Риму провинцию — Цизальпийскую Галлию, из которой можно было оказывать огромное влияние на политику в столице[114].

Апрель и май: мятеж Лже-Мария, законы Антония и прибытие Октавия

В конце марта или начале апреля в Риме объявился Гай Амаций[en] (по сообщению Валерия Максима, это был врач-окулист с настоящим именем Герофил[коммент. 8]), выдававший себя за внука полководца Гая Мария и, соответственно, близкого родственника Цезаря. Амаций подстрекал римлян к немедленному отмщению Бруту и Кассию, благодаря чему собрал вокруг себя немало ветеранов Цезаря и городских бедняков[117][118]. Впрочем, Антоний воспользовался властью консула и арестовал Лже-Мария, а затем без суда казнил его. Вскоре он разогнал и сторонников Амация, убив при этом многих из них[цитата 2]. После инцидента с Амацием сенат разрешил Марку набрать для личной охраны ветеранов Цезаря, но он собрал целых 6 тысяч самых опытных и преданных себе солдат, в основном центурионов[119].

В течение весны Антоний провёл несколько законов, проекты которых якобы находились среди бумаг Цезаря. Во-первых, это был закон об апелляции к народному собранию для обвиняемых в ряде преступлений. Во-вторых, вопреки действиям Цезаря, Антоний вернул трёхчастную систему комплектования уголовных судов, в результате чего треть судей назначалась из центурионов или даже простых солдат[коммент. 9] (по другой версии, закон о реформе судов был проведён между 2 сентября и 8 октября 44 года до н. э.[121]). В-третьих, он основал несколько колоний в Италии — в основном для ветеранов Цезаря. В-четвёртых, все оставшиеся неразделёнными общественные поля в Италии (ager publicus) постановили разделить между ветеранами и бедняками. Для реализации последнего закона была создана комиссия, в которую, вопреки традиции, вошёл и действующий консул Марк Антоний, и его брат, действующий трибун Луций. Наконец, Антоний добился назначения Долабеллы наместником Сирии и убедил его отправиться туда немедленно, не дожидаясь окончания консульства, после чего Марк остался единственным консулом в Риме. Уход Брута из Рима и, как следствие, фактическое самоустранение от должности городского претора (praetor urbanus) — одной из самых важных в Риме — ещё больше усилили позиции Антония, поскольку обязанности Брута начал исполнять Гай Антоний, брат Марка[122][119].

В конце весны в Италию вернулся Гай Октавий, сразу же подтвердивший твёрдое намерение принять наследство Цезаря (хотя по римским канонам именования усыновлённых людей он должен был добавить к имени Цезаря ещё и имя Октавиан, он старался избегать этого обозначения, поскольку оно указывало на то, что он лишь приёмный сын[113]). Ему удалось заручиться поддержкой части ветеранов и большей части плебса[113]. Переходу части цезарианцев на сторону молодого Октавиана способствовала сомнительная репутация Антония: в частности, он растерял свою популярность среди городского плебса жестокими подавлениями протестов[123]. Хотя Гай и Марк наверняка были знакомы и ранее, их первая встреча в 44 году до н. э. закончилась безрезультатно[коммент. 10]. Они вдвоём претендовали на первенство в наследовании влияния Цезаря и не желали уступать. Кроме того, Антоний отказался передавать Гаю 700 миллионов сестерциев, взятых у Цезаря. Когда к Октавию как наследнику Цезаря начали подавать иски о возвращении конфискованных земель и имений, Антоний тайно поддерживал истцов[125]. Марк также затягивал процедуру усыновления Октавия Цезарем[126] и напоминал в публичных выступлениях, что биологическим сыном диктатора является вовсе не Октавий, а сын Клеопатры Цезарион[127]. Впрочем, разрастись соперничеству Антония и Октавия помешали ветераны Цезаря, настоявшие на примирении официального наследника и главного соратника убитого диктатора[128]. Со временем у Октавия появилось немало влиятельных союзников, среди которых особенно выделялся Цицерон. Плутарх сохранил легенду, будто ещё несколько лет назад Цицерону приснился сон, в котором Юпитер выделил из толпы детей одного мальчика и предрёк ему завершение гражданских войн и власть над Римом. Вскоре он увидел мальчика из своего сна на улице, и выяснилось, что это был Гай Октавий. С тех пор, уверяет греческий историк, Цицерон уделял Октавию особое внимание[129]. В античную эпоху доминировало мнение об использовании недальновидного Цицерона коварным Октавианом в своих интересах, однако существует и противоположная точка зрения, согласно которой Цицерон сам в первое время использовал Октавиана для раскола цезарианцев[130].

Июнь—сентябрь: попытка примирения с сенатом, ссора с Цицероном

2 или 3 июня Антоний созвал народное собрание и узаконил переназначение провинций в своих интересах: своего брата Гая он назначил наместником Македонии, а себе передал Цизальпийскую и Трансальпийскую (Нарбонскую) Галлию. Легионы из Македонии должны были остаться под контролем Марка. Впрочем, собрание прошло с нарушениями: во-первых, заседание было созвано не в один из разрешённых дней (sg.: dies comitialis); во-вторых, объявление о грядущем собрании также было сделано без соблюдения необходимых процедур; в-третьих, само голосование по законопроекту сопровождалось избиением недовольных[131][132]. Примерно в это же время Антоний старался заручиться поддержкой сенаторов, назначив Секста Помпея командующим римским флотом — в сенате оставалось немало людей, ранее поддерживавших Гнея Помпея. Кроме того, Антоний заявил, что Цезарь планировал ещё одно пополнение сената и ввёл туда немало своих сторонников[133]. Впрочем, сближение с нобилями оттолкнуло от Антония ещё больше ветеранов Цезаря и плебеев. Были недовольны и крайние цезарианцы, которые напоминали о присвоении Цезарю титула «отец отечества» и указывали на необходимость осуждения заговорщиков как отцеубийц[134].

В июле состоялись игры в честь Аполлона (ludi Apollinares), на которые приходился день рождения Цезаря (в этот день полагались особые торжества). Хотя месяц июль — бывший квинтилий — был переименован в честь Цезаря ещё при его жизни, некоторые республиканцы продолжали называть его квинтилием. По традиции, игры в честь Аполлона организовывал городской претор, но в этом году им был Марк Брут, один из убийц Цезаря, который к тому же покинул город. Антоний добился передачи организации мероприятий своему брату Гаю[135]. Первоначально лидер заговорщиков хотел поставить в театре во время праздника трагедию Аттия «Брут», восхвалявшую Луция Юния Брута, изгнавшего царя Тарквиния из Рима. Гай Антоний поставил другую, нейтральную постановку этого же автора[136].

В конце августа Антоний неожиданно сменил риторику, заверяя сенат в готовности сотрудничать. Узнав о произошедшей с Антонием перемене, Цицерон, уже покинувший Рим, вернулся в столицу[137]. 1 сентября Антоний готовился сделать важное объявление в сенате и надеялся на присутствие Цицерона. Впрочем, последний отказался от участия в заседании, сославшись на плохое самочувствие. После этого Антоний, как утверждает Плутарх, неожиданно приказал «либо привести Цицерона, либо сжечь его дом»[137]. Цицерон появился в сенате лишь 2 сентября (Антоний в этот день отсутствовал на заседании) и произнёс речь, направленную против Антония. Своей речи он дал название «филиппика», намекая на сходство ситуации с Афинами в середине IV века до н. э., когда оратор Демосфен выступал против усиления Филиппа II Македонского в своих речах, считавшихся вершиной античного ораторского искусства. Через несколько дней Антоний произнёс ответную речь в сенате, в которой в том числе указал на его вину в смерти диктатора. Марк также напомнил о причастности Цицерона к подавлению заговора Катилины, к убийству Клодия, к провоцированию раздоров между Помпеем и Цезарем. После этих событий Цицерон стал опасаться за свою жизнь и удалился в своё имение в Кампании, занявшись сочинением второй филиппики, трактатов «Об обязанностях» и «О дружбе»[138][139].

Октябрь—декабрь: противостояние с Октавианом, поход в Цизальпийскую Галлию

Осенью Антоний разуверился в перспективах сотрудничества с сенатом и начал собирать войска для захвата Цизальпийской Галлии силой. В октябре он отбыл в Брундизий, куда уже прибыли четыре легиона из Македонии. В южной Италии осели и многие демобилизованные ветераны Цезаря, и Антоний надеялся заручиться их поддержкой в случае начала гражданской войны. Однако этих солдат агитировали и агенты Октавиана: он уже вступил во владение наследством Цезаря и мог позволить щедрые взятки. Так, многих ветеранов Цезаря в Кампании Октавиан вернул на службу в свои ряды за 500 денариев (2000 сестерциев) на человека, а затем подкупил многих македонских легионеров. Антоний же смог предложить им лишь по 100 денариев (400 сестерциев), за что солдаты его высмеяли. Марк этого не стерпел и устроил децимацию, казнив до трёхсот зачинщиков. Впрочем, ему пришлось повысить обещанную сумму, чтобы удержать остальных[140][141][142].

Собрав вокруг себя несколько тысяч солдат, Октавиан 10 ноября вошёл в Рим и занял Форум (к этому времени Антоний тоже начал движение на столицу, но он задержался в пути). С разрешения лояльного народного трибуна он произнёс речь, в которой призывал начать войну с Антонием, обвиняя Марка в нарушениях закона и в притеснении легального наследника Цезаря, то есть себя. Это предложение не получило горячей поддержки в городе. Напротив, солдаты начали покидать наследника Цезаря: ранее они полагали, что Октавиан собирает их для отмщения Бруту и Кассию; в крайнем случае, полагали солдаты, они будут телохранителями Октавиана. Несмотря на измену Антонию, они совершенно не желали воевать против близкого соратника Цезаря, так и не смирившегося с его убийством. Солдаты приняли во внимание и отсутствие каких-либо полномочий для командования армией у Октавиана, в отличие от Антония — действующего консула. Немало солдат, впрочем, осталось с Октавианом из-за его щедрых обещаний. Тем не менее, Октавиан покинул Рим и обосновался в Арреции, а его агенты переманивали на сторону Гая новых солдат Антония, недовольных расправой над легионерами в Брундизии и небольшими обещаниями по сравнению с щедрыми обязательствами Октавиана (он пообещал выплатить солдатам в случае победы по 5 тысяч денариев, или 20 тысяч сестерциев)[140][141][143][144].

Когда 24 ноября в столицу прибыл Антоний, он безуспешно попытался добиться признания Октавиана врагом государства на заседании сената. На заседании 28 ноября, созванном, вопреки обычаям, вечером (впоследствии это заседание признали недействительным), он добился перераспределения многих провинций в пользу цезарианцев Марка Эмилия Лепида, Луция Мунация Планка, Гая Азиния Поллиона и Кальвизия Сабина, считавшихся его сторонниками, а также в пользу своего брата Гая. После этого Антоний отбыл из Рима в Цизальпийскую Галлию, которую он считал своей провинций, но где успел закрепиться назначенный ранее наместником Децим Юний Брут Альбин. Децим занял Мутину (современная Модена) и отказывался признавать право Антония на управление провинцией. Марк осадил город, располагая четырьмя легионами и надеясь на поддержку наместников западных провинций, которыми он назначил своих сторонников[140][145].

20 декабря Цицерон выступил перед сенатом с третьей филиппикой и в тот же день произнёс четвёртую — на этот раз перед народом. Великий оратор открыто призывал к борьбе с Антонием, сравнивая его с Катилиной и восставшим рабом Спартаком[146]. С Октавианом же он считал необходимым примириться. Под его влиянием сенат отменил назначение Антония в Цизальпийскую Галлию на основании нарушения формальных процедур. Сенаторы также приказали вступавшим в должность 1 января 43 года до н. э. консулам Авлу Гирцию и Гаю Вибию Пансе выплатить деньги, обещанные Октавианом своим войскам[147]. К этому же времени в восточных провинциях Марк Брут и Кассий Лонгин начали готовиться к отражению атак наместников, назначенных Антонием, что фактически означало начало гражданской войны[140][145].

Осада Мутины

Пока Антоний осаждал Децима Брута в Мутине, его противники в Риме договорились действовать совместно с Октавианом. 1 января 43 года до н. э. в должность вступили консулы Вибий и Панса, в прошлом цезарианцы, ныне склонявшиеся к противодействию Антонию. Цицерон попытался объявить Марка врагом государства, но его сторонники при поддержке родственников Антония (прежде всего, его матери и жены) не допустили принятия этого решения и аналогичных попыток в ближайшем будущем. В конце концов, сенат направил к нему посольство, которое потребовало снять осаду с Мутины, покинуть Цизальпийскую Галлию и не приближаться к Риму ближе чем на 200 миль (296 километров). Этим требованием сенат автоматически признавал недействительным постановление народного собрания, передавшее Антонию эту провинцию. Кроме того, по предложению Цицерона сенат отблагодарил Октавиана, введя девятнадцатилетнего юношу в состав сената, позволив стать консулом на десять лет раньше срока и легализовав незаконно собранную армию путём предоставления пропреторских полномочий (впрочем, полномочия пропретора означали, что он должен был подчиняться приказам консулов — носителей власти более высокого уровня[коммент. 11]). Марк Туллий также продолжал выступать с новыми филиппиками, восхваляя Октавиана и требуя признания Антония врагом государства: по мнению оратора, с этим полководцем следовало вести не переговоры, а решительную войну[149].

Пока Антоний осаждал Децима Брута в Мутине, его противники в Риме договорились действовать совместно с Октавианом. 1 января 43 года до н. э. в должность вступили консулы Вибий и Панса, в прошлом цезарианцы, ныне склонявшиеся к противодействию Антонию. Цицерон попытался объявить Марка врагом государства, но его сторонники при поддержке родственников Антония (прежде всего, его матери и жены) не допустили принятия этого решения и аналогичных попыток в ближайшем будущем. В конце концов, сенат направил к нему посольство, которое потребовало снять осаду с Мутины, покинуть Цизальпийскую Галлию и не приближаться к Риму ближе чем на 200 миль (296 километров). Этим требованием сенат автоматически признавал недействительным постановление народного собрания, передавшее Антонию эту провинцию. Кроме того, по предложению Цицерона сенат отблагодарил Октавиана, введя девятнадцатилетнего юношу в состав сената, позволив стать консулом на десять лет раньше срока и легализовав незаконно собранную армию путём предоставления пропреторских полномочий (впрочем, полномочия пропретора означали, что он должен был подчиняться приказам консулов — носителей власти более высокого уровня[коммент. 11]). Марк Туллий также продолжал выступать с новыми филиппиками, восхваляя Октавиана и требуя признания Антония врагом государства: по мнению оратора, с этим полководцем следовало вести не переговоры, а решительную войну[149].

Ответ Антония послам был категоричен: он потребовал, чтобы сенат подтвердил все законы Цезаря, а также указы Антония, проведённые под видом задуманных диктатором; изъятие им в ночь после убийства диктатора 700 миллионов сестерциев следовало признать законным; Марка Брута и Кассия следовало вернуть из восточных провинций. Марк также потребовал выплатить обещанные деньги своим солдатам за государственный счёт, наделить их землёй, предоставить себе титул императора[коммент. 12]. Он соглашался отказаться от претензий на Цизальпийскую Галлию, но только при условии, что ему предоставят Трансальпийскую (Нарбонскую) Галлию на 5 лет и 6 легионов войск. Наконец, он запретил послам войти в осаждённую Мутину[149]. Резкий ответ Антония спровоцировал сенаторов сплотиться и объявить о том, что возле Италии началась война. Сенат принял чрезвычайный закон и потребовал от консулов и Октавиана предпринять любые меры с целью недопущения «вреда для государства». Впрочем, конкретный враг в законе так и не был назван: сторонники Антония не допустили признания Антония врагом государства. Консулы начали собирать войска и готовиться к походу[150]. Положение Антония осложнялось и тем, что его поддержали лишь три города Цизальпийской Галлии: жители провинции, несмотря на оказанные Цезарем услуги, симпатизировали республиканцам[151].

В феврале сенат отменил большую часть законов, проведённых Антонием в прошлом году, на основании процессуальных нарушений. В это же время Марк Юний Брут занял Иллирик, Грецию и Македонию, взяв в плен Гая Антония, и сенат в целом поддержал лидера заговора[152]. После успехов заговорщиков (к этому времени они стали называть себя освободителями — liberatores) на Балканах Антоний начал разыгрывать цезарианскую карту, пытаясь расколоть направленную против себя коалицию (Октавиан не приветствовал усиление Брута и Кассия). Марк отправил несколько открытых писем для публичного прочтения, в которых утверждал, будто он единственный пытается отомстить убийцам Цезаря. Впрочем, к этому времени Гирций уже прибыл на помощь осаждённой Мутине, а Панса и Октавиан завершали подготовку войск[153]. Чуть ранее один из сторонников Антония, Публий Вентидий Басс, собрал два легиона среди ветеранов Цезаря в Кампании и наводил страх на оставшийся беззащитным с юга Рим, но ему не удалось приблизиться к Антонию, и потому он укрепился в Пицене[154].

В середине апреля четыре легиона Пансы подходили к Мутине, когда Антоний устроил засаду на узкой дороге в болотистой местности возле поселения Галльский форум (современный Кастельфранко-Эмилия). Войска консула потерпели поражение, а сам он вскоре умер от полученных ран. Однако когда солдаты Антония начали праздновать победу, на них напал Гирций с резервами из-под Мутины. Со свежими силами он отбросил войска Марка, хотя полный разгром предотвратило наступление темноты. В Риме приветствовали победу над Антонием. Впрочем, Марк не снял осаду с Мутины (во время битвы у Галльского форума её продолжал Луций Антоний), а запасы продовольствия у Децима Брута подходили к концу. 27 апреля Гирций и Октавиан напали на лагерь Антония и победили, хотя во время битвы консул Гирций погиб. Вскоре Антоний бежал в Нарбонскую Галлию с небольшими силами[155]. Противники не стали его преследовать: войска Децима Брута в Мутине были слишком истощены длительной осадой, а Октавиан не желал сотрудничать с одним из заговорщиков[156].

Основание второго триумвирата. Проскрипции

После бегства Марка из-под Мутины сторонники сената начали досрочно праздновать победу над Антонием. Сенаторы, которые сочувствовали заговорщикам, но поддались уговорам Цицерона о привлечении Октавиана на свою сторону, теперь решили прекратить его поддержку. Поскольку оба консула погибли, следовало избрать консулов-суффектов, и Октавиан предложил Цицерону добиваться избрания их обоих. Ему отказали, ссылаясь на недостаточный возраст Гая. Октавиану не удалось добиться и триумфа за победы, хотя ему позволили провести овацию — малый триумф. При этом право на полноценный триумф получил Децим Брут, который несколько месяцев просидел за стенами Мутины. Сенаторы организовали комиссию для пересмотра законов Антония, в том числе и о распределении земли между ветеранами. Неопределённость вокруг земельного вопроса и выплат денежных наград вынудила многих оставшихся в Италии ветеранов Цезаря сплотиться вокруг Октавиана и требовать защиты своих интересов[157][158][159].

Сам Октавиан с опаской наблюдал за переменами в Риме и окончательно перестал сотрудничать с Децимом Брутом. Последний выражал своё недовольство несговорчивостью молодого полководца[160]. Известно и о случае открытого саботажа Октавианом приказа Брута — он позволил свободно пройти Публию Вентидию Бассу с подкреплениями для Антония[161]. Солдаты Гая по-прежнему были недовольны тем, что их используют для борьбы с давним сторонником Цезаря, который к тому же обещал отомстить за его убийство[156]. Октавиан начал отпускать на свободу попавших в плен солдат и офицеров Антония, надеясь, что это будет истолковано Марком как сигнал к примирению[161]. Вскоре Брут начал преследование Антония, который, как он полагал, имеет небольшие и полностью деморализованные войска. Сам Антоний тем временем присоединил отряды, собранные Вентидием Бассом, и довёл численность войск до восьми легионов. Антоний вступил в переговоры с наместником Нарбонской Галлии Лепидом, который располагал семью легионами. Вскоре войска Лепида и другого наместника Планка укрепились на реке Аргентей (современное название — Аржанс), а напротив разбил свой лагерь Антоний. Солдаты Лепида, многие из которых служили под началом Цезаря, начали переходить на сторону Антония, обещавшего отомстить за убитого диктатора. Их командующий этому не препятствовал, а вскоре и сам перешёл на сторону Марка (по сообщению античных авторов, он с самого начала кампании тайно поддерживал связь с Антонием и Октавианом). Оказавшись в окружении превосходящих сил Антония, Планк также был вынужден перейти на его сторону со своими войсками. Через некоторое время перешёл на сторону Антония и Азиний Поллион. Таким образом, всего за две недели Марк собрал 23 легиона войск, среди которых было немало опытных ветеранов. К этому времени Децим Брут завершил переход через Альпы, но когда оказалось, что силы Антония намного превосходят его собственные, он попытался отступить, однако его убили галлы по приказу Антония[162].

После бегства Децима Брута единственными крупными армиями в Италии и во всех западных провинциях остались войска Октавиана и Антония. Оба полководца договорились действовать совместно, и в августе Октавиан (якобы по требованию своих солдат[163]) повёл свою армию на Рим, не встретив никакого сопротивления: все легионы, остававшиеся под контролем сената, перешли на его сторону. В столице Гай вынудил сенат допустить его избрание в консулы вместе со своим сторонником Квинтом Педием. Придя к власти, он организовал окончательную легализацию своего наследования Цезарю с помощью созыва куриатных комиций. Он также провёл закон, по которому все убийцы Цезаря и поддержавший «освободителей» Секст Помпей заочно приговаривались к смерти. Тем временем на Апеннинский полуостров с 17-ю легионами вернулся и Антоний[164].

Осенью Антоний, Октавиан и Лепид встретились возле Бононии (современная Болонья) вблизи границы Цизальпийской Галлии и Италии и договорились о создании второго триумвирата, члены которого имели бы законную власть (первый триумвират Цезаря, Помпея и Красса был неформальным). 27 ноября 43 года до н. э. по инициативе трибуна Публия Тиция был принят закон о создании коллегии из трёх человек «для приведения государства в порядок» (triumviri rei publicae constituendae[коммент. 13])[166]. Первоначально решающая роль в триумвирате принадлежала Антонию: как полагает Элеанор Хьюзар, хотя Октавиан и контролировал Рим, он ни в коем случае не был сильнейшим участником триумвирата[167].

По договорённости друг с другом, триумвиры распределили основные магистратуры на ближайшие годы между своими сторонниками. Между собой они распределили и провинции: обе Испании и Нарбонская Галлия достались Лепиду; остальные части Галлии, кроме Нарбонской, отходили Антонию, а Октавиану достались Африка, Сицилия и Сардиния. При этом в Сицилии и Сардинии укрепился Секст Помпей Магн, а в Африке действовал лояльный Антонию командующий. Триумвиры изъяли землю у крупных италийских городов для распределения среди своих ветеранов. Поскольку для содержания огромной армии и выплаты щедрого жалованья требовались миллионы денариев (только текущая задолженность составляла около 200 миллионов денариев, или 800 миллионов сестерциев), а богатые восточные провинции контролировались Брутом и Кассием, триумвиры прибегли к радикальному пересмотру налоговой политики. В частности, впервые с 167 года до н. э. были введены прямые налоги для римских граждан, а имущество многих богачей начали конфисковывать[168].

Наконец, триумвиры решили устроить проскрипции (публикацию списков людей, подлежащих убийству с конфискацией имущества), подобные тем, что проводил Луций Корнелий Сулла и которых старался избежать Цезарь. Массовые казни затрагивали как политических противников триумвиров, так и просто богатых людей. При составлении проскрипционных списков триумвиры порой сводили старые счёты и редко обращали внимание на родственные связи и дружеские обязательства: Лепид внёс в список своего брата, Антоний — своего дядю Луция Цезаря. Остро стоял вопрос о внесении в проскрипционный список Цицерона: Антоний решительно настаивал на казни оратора, Октавиан противился, но на третий день уступил. В отличие от проскрипций Суллы, второй триумвират очень активно прибегал к услугам своих солдат для казней, хотя роль инициативных доносчиков оставалась достаточно высокой. Впрочем, триумвират не стал передавать половину имущества непосредственному убийце проскрибированного, как это было при Сулле. Вместо этого триумвиры конфисковывали всё состояние, а для награждения исполнителей установили единые тарифы — 100 тысяч сестерциев за голову попавшего в список для свободнорождённых, а для рабов-убийц — свободу и 40 тысяч сестерциев. Аналогичная награда ожидала информаторов о точном местонахождении проскрибированного. Всего в списки попало более 300 сенаторов и 2 тысяч всадников. Многие бежали к Бруту и Кассию в Грецию либо к Сексту Помпею на Сицилию[169][166][170].

Наконец, триумвиры решили устроить проскрипции (публикацию списков людей, подлежащих убийству с конфискацией имущества), подобные тем, что проводил Луций Корнелий Сулла и которых старался избежать Цезарь. Массовые казни затрагивали как политических противников триумвиров, так и просто богатых людей. При составлении проскрипционных списков триумвиры порой сводили старые счёты и редко обращали внимание на родственные связи и дружеские обязательства: Лепид внёс в список своего брата, Антоний — своего дядю Луция Цезаря. Остро стоял вопрос о внесении в проскрипционный список Цицерона: Антоний решительно настаивал на казни оратора, Октавиан противился, но на третий день уступил. В отличие от проскрипций Суллы, второй триумвират очень активно прибегал к услугам своих солдат для казней, хотя роль инициативных доносчиков оставалась достаточно высокой. Впрочем, триумвират не стал передавать половину имущества непосредственному убийце проскрибированного, как это было при Сулле. Вместо этого триумвиры конфисковывали всё состояние, а для награждения исполнителей установили единые тарифы — 100 тысяч сестерциев за голову попавшего в список для свободнорождённых, а для рабов-убийц — свободу и 40 тысяч сестерциев. Аналогичная награда ожидала информаторов о точном местонахождении проскрибированного. Всего в списки попало более 300 сенаторов и 2 тысяч всадников. Многие бежали к Бруту и Кассию в Грецию либо к Сексту Помпею на Сицилию[169][166][170].

Пытался сбежать от проскрипций и Цицерон, но 7 декабря 43 года до н. э. его настигли солдаты Антония. Они доставили голову и руку великого оратора (по другим данным, обе руки[171]) к Антонию прямо во время его выступления на народном собрании. Марк был в восторге и наградил исполнителей в десятикратном размере. По преданию, сначала он поставил голову на обеденный стол, и его жена Фульвия исколола язык Цицерона булавками, а затем фрагменты тела Цицерона выставили напоказ возле ростральной трибуны — оттуда оратор часто обращался к римлянам, но там также демонстрировали военные трофеи[172].

Кампания в Греции. Битва при Филиппах

Оставив Лепида в Италии, Антоний и Октавиан направились в Грецию для борьбы с республиканцами. К этому времени Брут подчинил все римские владения на Балканском полуострове и в Малой Азии, а Кассий занял Сирию. Республиканцы собрали в восточных провинциях налоги за следующие десять лет и на эти деньги собрали крупную армию из 19 легионов и мощный флот. Убеждённых патриотов и идейных противников тирании среди солдат было немного, но Брут и Кассий щедро платили войскам. Первоначально они пытались воспрепятствовать переправке противника, используя преимущество на море, но войска обоих триумвиров всё же сумели высадиться в Греции. Впрочем, после высадки республиканцы не ослабили блокаду, что создало крупным армиям Антония и Октавиана серьёзные проблемы со снабжением[173].